吸取认知原动力 建构数学概念课

2022-05-30魏宇亭

魏宇亭

[摘 要] 建构初中数学概念教学,可从学生已有认知结构与新概念间的矛盾入手,创设认知冲突场,让学生在认知原动力的驱动下,经历概念的来源、发展、应用的过程,领悟建立概念的合理性、必然性和必要性,在回归概念本质中发展核心素养.

[关键词] 数学概念教学;认知原动力;数学本质;三会思想

引言

章建跃博士指出,概念教学得以充分展开的根本原动力是学生已有的认知结构与新概念之间的不平衡[1]. 因此,在概念教学中,教师要理性评估学生的认知结构,从学生的视角营造认知矛盾,创设因认知冲突而迫切需要新概念的情境;学生从冲突场中,吸取认知原动力,回归于数学的本质,从知识来源、发展和应用的视角,感受概念的来龙去脉,进而理解建立新概念的合理性、必要性和必然性,领悟蕴含于概念中的数学思想和方法,实现在概念学习中发展核心素养的目标.

2021江苏省初中青年数学教师优秀课观摩与评比活动于10月14日至15日在丹阳市丹徒区茅以升实验学校举行,苏科版教材八年级上册“平方根”为参赛课题之一. 在本课中,学生感受平方根概念存在的合理性,产生开平方运算的必然性,设计运算符号的必要性,既是教学的重难点,又是学生汇聚认知矛盾的焦点,还是学生吸取认知原动力的发力点. 基于上述分析,笔者在评比现场,始终观摩该选题的教学,整理了部分选手的教学片段,在类比评析中梳理通过吸取认知原动力建构数学概念课的有效途径.

合理评估学情,创设认知冲突场

1. 教学片段

(选手以A、B、C为代号,下同. )

(1)A选手:在折纸活动中创设学生的认知冲突场.

师:正方形的边长为2,请问它的面积是多少?

生(齐):面积为4.

师:反过来,如果正方形的面積为4,它的边长是多少呢?

生(齐):边长为2.

师:老师带来了一张面积为4平方分米的正方形纸片,你能将它折成一个面积为1平方分米的正方形吗?其边长是多少?

学生动手折叠.

师:折好的举手,展示你是怎么折的.

如图1,一生演示,回答:对折再对折即可.

师:利用这张面积为4平方分米的正方形纸片,请折一个面积为2平方分米的正方形.

学生动手操作,教师提示可在小组内交流折法,随后指名一学生演示,折纸方式如图2.

师:其边长怎么去求呢?

生(齐):只能得到边长2=2.

教师出示图3.

师:你会求这块直角三角形的斜边长吗?

生1:运用勾股定理,能得到斜边的平方为41.

生2:没找到平方等于41的有理数.

(2)B选手:在钉板游戏中创设学生的认知冲突场.

师:动手操作是学习数学的重要途径,动手过程中能发现很多有价值的线索,拿出钉板,试试你能圈出哪些面积的正方形?

学生动手操作,用皮筋在钉板上圈出正方形,教师选学生展示.

一学生展示如图4面积为9的正方形.

师:面积是9,你能得到什么等式?边长是多长?

生1:设边长为x,可得x2=9,边长是3.

师:还有其他面积的正方形吗?

在与学生的互动中,教师发现学生在钉板上用皮筋圈出如图5的等腰直角三角形.

师:将这样的两个三角形组合在一起,可组成面积是49的正方形,你能得到什么等式?边长是多少?

生2:可得x2=49,边长是7.

师:还有其他的正方形吗?

学生沉默.

师:有些同学得到的正方形与众不同,面积为8(如图6),边长能看出来吗?

学生沉默.

师:边长为什么看不出来了?能否用一个模型或式子概括一下?

学生沉默.

师:求x是多少,对不对?

生(齐):对,可得x2=8.

(3)C选手:基于互逆关系创设学生的认知冲突场.

教师播放小视频《打遍天下无敌手的无理数》,介绍毕达哥拉斯、希帕索斯研究勾股定理和无理数的小故事.

师:目前学过的数有哪些?

学生互相补充回答:正数、0、负数、有理数、无理数.

师:从数的发展来看,小学学了正数和0,初中学了负数和无理数,高中还将进一步学习数. 数系的扩充,带来的是数的运算也发生变化. 我们学过的数的运算有哪些?

生(齐):加法、减法、乘法、除法、乘方.

教师根据学生的回答板书运算名称,将运算分为一级、二级、三级.

师:加法与减法、乘法和除法从运算上看,它们有什么关系?

生(齐):互逆关系.

师:加法与减法、乘法和除法互为逆运算,关于乘方运算,你能提出什么问题呢?

生(齐):乘方有没有互逆运算?

师:要研究乘方的逆运算,我们从最一般、最特殊的平方开始.

2. 教学思考

(1)理性评估学情是基础.

理性评估学情是进行概念教学的基础,教师要理清学生的认知结构,切准其与新概念间的矛盾点,创设放大矛盾点的情境,激起学生的愤悱心理,构建吸取认知原动力的冲突场. 上述课例,可将A、B选手的折纸活动和钉板游戏,划归为数学实验. 教师引导学生动手实验,预期分别构造面积为2和8的正方形,让学生看到上述正方形的边长的确存在,但用已有的认知结构却求取不了其长度. C选手粹取数学史,从毕达哥拉斯到希帕索斯,从数字的扩充到运算的发展,在互逆运算的情境中,架设本节课的研究方向与方法.

观摩时发现B选手设计的钉板游戏,学生用皮筋圈出的正方形,边长均为整数,没能达成预期,在教师不断引导和示范下,才圈出面积为8的正方形. 因为学生基于惯性思维,更愿意寻找整数边长的正方形,由此看出教师没有理性评估学情. 教师可以将活动分两步走,第一步让学生用皮筋在钉板上圈正方形,若发现有学生圈出了面积为8的正方形,则达成预设;若没能圈出面积为8的正方形,则可实施第二步,设置挑战性问题:你能用皮筋圈出面积为8的正方形吗?若能,请圈出图形;若不能,请说明理由. 在挑战性任务的驱动下,创设新的矛盾,构建认知冲突场,为学生吸取认知原动力做准备.

(2)有思维量的问题是关键.

数学教学活动,特别是课堂教学应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维[2]. 有思维量的问题,是调动学生兴趣、积极性、数学思考、创造性思维的催生剂. 有思维量的问题,首先要有思考域,让学生有思考的空间,能发现原有的认知结构与新概念之间的矛盾,这是吸取认知原动力的根源;其次要有明确的指向,能引导学生经历思辨过程,层层剖析化归问题,抽象概念元素,让学生真正参与,成为学习的主人. 上述课例,A选手给出的问题是“你会求这块直角三角形的斜边长吗”,B选手给出的问题是“求x是多少,对不对”. 这两个问题均值得商榷,如果学生从问题的指向来回答,那么最佳答案分别是“会或不会”和“对或错”. 这显然不是教师所期待的,其根源是教师的设问缺少思维量和指向性,引发不了学生的真思考. 若改为“怎样求这块直角三角形的斜边长”和“怎样求x”,则指向性和思考域都有本质的改变. B选手“将这样的两个三角形组合在一起,可组成面积是49的正方形”的描述也欠准确,没能讲明两个三角形的组合方式,不够严密.

吸取认知动力,回归数学本质

1. 教学片段

师:研究生活问题,已知一块正方形木板的边长是2 m,则这块正方形木板的面积是多少?

生(齐):因为22=4,所以正方形木板的面积是4 m2.

师:研究数学问题,计算32=_____,0.62=_____,

2=_____.

生1:运算结果分别是9,0.36,.

师:上述式子,有什么共同特征?

生1:已知底数和指数2,根据乘方定义求幂.

师:用符号语言表示,在a2=x中,已知底数a和指数2,求幂x.

师:我们来逆向思考,一个正方形木板的面积是4 m2,则这块正方形木板的边长是多少米?

生2:设边长为x,则x2=4. 因为22=4,所以正方形木板的边长是2 m.

师:如果面积改为100 m2呢?

生2:设边长为x,则x2=100. 因为102=100,所以正方形木板的边长是10 m.

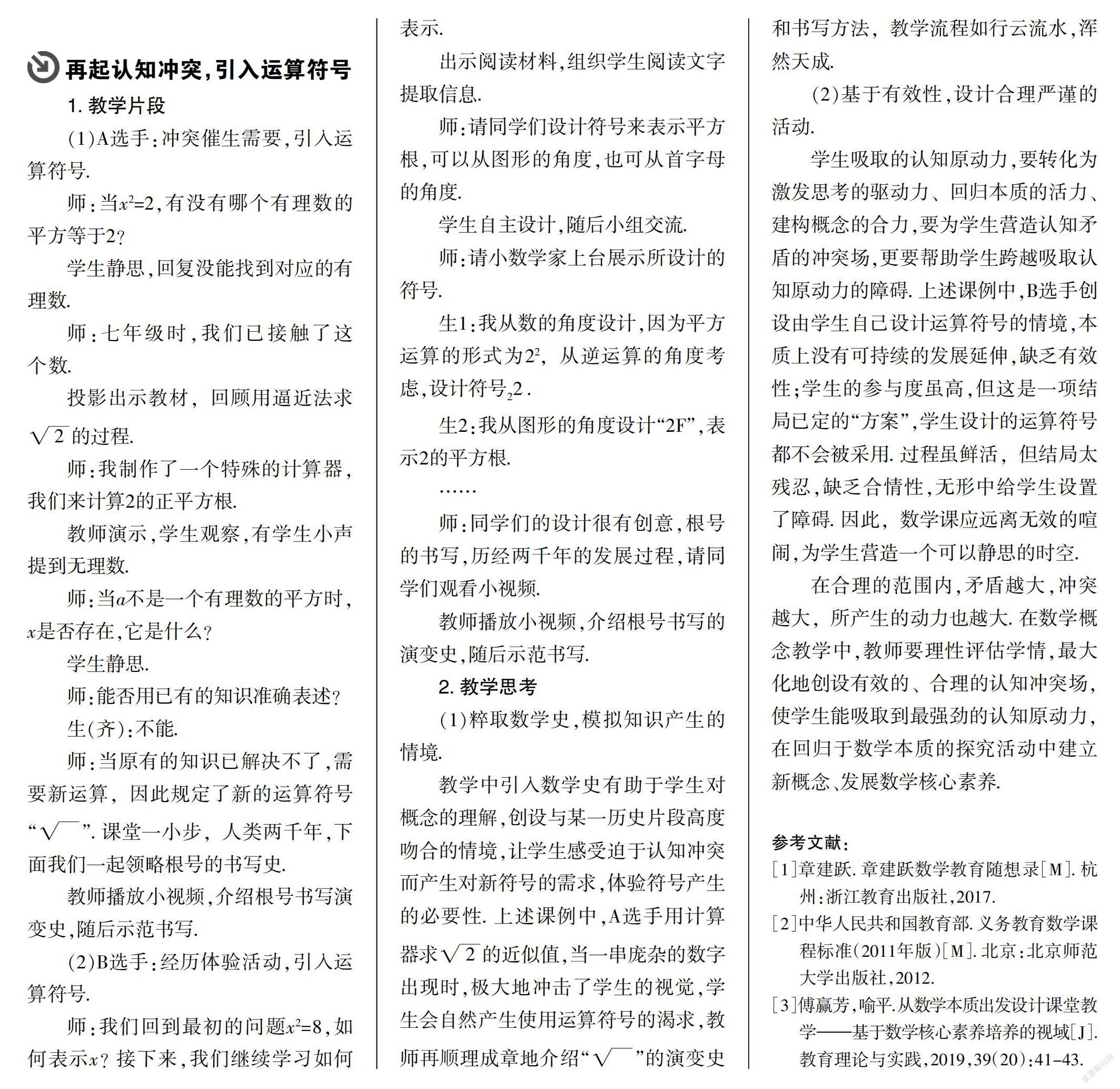

教师出示如图7的问题.

师:你能算出图中AB,A′B′的长吗?

生3:设AB的长为x,依据勾股定理得x2=25. 因為52=25,AB的长是5.

师:A′B′呢?

生3:设A′B′的长为x,依据勾股定理得x2=41,但我没求出x的值.

师:我们先得到等式x2=41,请同学们观察,x2=4,x2=100,x2=25,x2=41,这几个式子有何共同特征?

生(齐):都是已知乘方的结果和指数2,求底数.

师:用符号语言表示,在x2=a中,已知幂a和指数2,求底数x. 观察x2=a,你能提出问题吗?

学生独立思考后,小组讨论,随后提出问题.

生4:如何求x?x的值是否唯一?

生5:a的取值范围有哪些限制?

生6:若x3=a,如何求x?

生7:已知幂和底数,能否求指数?

师:我们先来研究如何求x2=a,可以赋予a一个具体的数值.

教师出示:x2=4,x2=8,x2=2,x2=0,x2=,组织学生依次求解.

生8:因为(±2)2=4,所以x=±2.

生9:x2=8无法求解.

师:暂时先放一放.

生9:x2=2也无法求解,暂时放一放.

生8:因为02=0,所以x=0.

生9:因为

±2=,所以x=±.

师:前面的例子,避免了a<0的情况,你能不能举一个a的值小于0的例子?

生10:x2=-4,因为一个数平方后结果为非负数,所以无法求解x2=-4.

师:x2=a,a要加取值范围,即a≥0. 上面为什么能非常轻松地求出x的值?只要想谁的平方等于a即可. 这就是我们今天要学习的平方根,什么是平方根?

学生尝试归纳平方根的概念.

2. 教学思考

(1)在认知原动力的驱动下回归数学本质.

数学知识的本质并不等同于数学教科书的定义或性质、定理的描述. 后者只是刻画了数学对象或对象间关系的形态,回答了“是什么”的问题,但是,对本质的思考却关乎它从哪里来、如何发展以及如何运用这三大问题,即包含对知识来源、发展以及应用的理解[3]. 上述课例,教师建立生活与数学、互逆关系的双研究框架,基于学生原有认知结构与新概念的矛盾,递进式地设计了问题串. 学生在问题驱动下吸取认知原动力,连续经历问题的生成与解决,在此过程中,自然地感受到平方根源于平方运算,建立起平方和开平方间的互逆关系. 在求取部分数的平方根后,教师引导学生发现所给数字均为正数或0,在认知原动力的驱动下,学生思维的触角自然触及负数,形成负数是否有平方根的新问题,至此平方根的概念已呼之欲出,并为探究性质奠定了基础. 这样的教学过程溯清了知识来源,理顺了发展序列,选用了实际问题,在认知原动力的驱动下,使概念教学回归于数学本质.

(2)在基于数学本质的探究中发展核心素养.

从认知冲突场吸取的原动力,能续航学生探究深层次问题的能量;数学本质的结构,能进一步拓展学生的思维空间. 上述课例,教师在得出“在a2=x中,已知底数a和指数2,求幂x”和“在x2=a中,已知幂a和指数2,求底数x”的结论后,设置了“观察x2=a,你能提出什么问题”的探究活动. 学生在认知原动力的驱动下,基于数学本质,提出了“如何求x”“x的值是否唯一”“a的取值范围有哪些限制”“若x3=a,如何求x”“已知幂和底数,能否求指数”等问题. 这些问题是知识发展的延续,是推动学生深入研究开方运算的动力,涵盖了本课及后续知识,尤其是问题“已知幂和底数,能否求指数”直指高中数学,闪现出思维的火花. 教师借助从生活到数学的实例,呈现互逆关系的板书,为学生提供了可用数学的眼光观察“世界”;通过回归数学本质,引导学生用数学的思维思考“世界”;设计开放性问题,让学生用数学的语言表达“世界”,在建构新概念的活动中发展了学生以“三会”为代表的数学核心素养.

再起认知冲突,引入运算符号

1. 教学片段

(1)A选手:冲突催生需要,引入运算符号.

师:当x2=2,有没有哪个有理数的平方等于2?

学生静思,回复没能找到对应的有理数.

师:七年级时,我们已接触了这个数.

投影出示教材,回顾用逼近法求的过程.

师:我制作了一个特殊的计算器,我们来计算2的正平方根.

教师演示,学生观察,有学生小声提到无理数.

师:当a不是一个有理数的平方时,x是否存在,它是什么?

学生静思.

师:能否用已有的知识准确表述?

生(齐):不能.

师:当原有的知识已解决不了,需要新运算,因此规定了新的运算符号“”. 课堂一小步,人类两千年,下面我们一起领略根号的书写史.

教师播放小视频,介绍根号书写演变史,随后示范书写.

(2)B选手:经历体验活动,引入运算符号.

师:我们回到最初的问题x2=8,如何表示x?接下来,我们继续学习如何表示.

出示阅读材料,组织学生阅读文字提取信息.

师:请同学们设计符号来表示平方根,可以从图形的角度,也可从首字母的角度.

学生自主设计,随后小组交流.

师:请小数学家上台展示所设计的符号.

生1:我从数的角度设计,因为平方运算的形式为22,从逆运算的角度考虑,设计符号2 .

生2:我从图形的角度设计“2F”,表示2的平方根.

……

师:同学们的设计很有创意,根号的书写,历经两千年的发展过程,请同学们观看小视频.

教师播放小视频,介绍根号书写的演变史,随后示范书写.

2. 教学思考

(1)粹取数学史,模拟知识产生的情境.

教学中引入数学史有助于学生对概念的理解,创设与某一历史片段高度吻合的情境,让学生感受迫于认知冲突而产生对新符号的需求,体验符号产生的必要性. 上述课例中,A选手用计算器求的近似值,当一串庞杂的数字出现时,极大地冲击了学生的视觉,学生会自然产生使用运算符号的渴求,教师再顺理成章地介绍“”的演变史和书写方法,教学流程如行云流水,浑然天成.

(2)基于有效性,设计合理严谨的活动.

学生吸取的认知原动力,要转化为激发思考的驱动力、回归本质的活力、建构概念的合力,要为学生营造认知矛盾的冲突场,更要帮助学生跨越吸取认知原动力的障碍. 上述课例中,B选手创设由学生自己设计运算符号的情境,本质上没有可持续的发展延伸,缺乏有效性;学生的参与度虽高,但这是一项结局已定的“方案”,学生设计的运算符号都不会被采用. 过程虽鲜活,但结局太残忍,缺乏合情性,无形中给学生设置了障碍. 因此,数学课应远离无效的喧闹,为学生营造一个可以静思的时空.

在合理的范围内,矛盾越大,冲突越大,所产生的动力也越大. 在数学概念教学中,教师要理性评估学情,最大化地创设有效的、合理的認知冲突场,使学生能吸取到最强劲的认知原动力,在回归于数学本质的探究活动中建立新概念、发展数学核心素养.

参考文献:

[1]章建跃. 章建跃数学教育随想录[M]. 杭州:浙江教育出版社,2017.

[2]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2011年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2012.

[3]傅赢芳,喻平. 从数学本质出发设计课堂教学——基于数学核心素养培养的视域[J]. 教育理论与实践,2019,39(20):41-43.