神经梅毒患者血清治疗有效的影响因素分析

2021-11-27肖瑶游含宇沈旭林丽蓉

肖瑶, 游含宇, 沈旭, 林丽蓉

1.厦门市中医院科研实验中心,福建 厦门 361009;2.厦门大学附属中山医院临床检验中心,福建 厦门 361004

神经梅毒指梅毒螺旋体侵入中枢神经系统后引起的感染,可以发生在梅毒感染的任何阶段[1]。据报道,至少1/4的早期梅毒感染者可在脑脊液中分离得到梅毒螺旋体[2]。神经梅毒的临床表现千变万化,包括梅毒性脑膜炎、脑膜血管性梅毒、麻痹性痴呆和脊髓痨。神经梅毒患者接受治疗后的疗效需要定期通过腰椎穿刺进行脑脊液复查来评估。当前的指南建议,神经梅毒患者治疗后需每6个月进行一次腰椎穿刺检查脑脊液,直至脑脊液白细胞计数恢复正常[3]。研究发现,神经梅毒患者治疗6个月后,血清治疗有效(血清RPR滴度4倍下降或转阴)预测脑脊液RPR、白细胞、蛋白正常化的敏感性分别为69.2%、60.0%、83.3%;血清治疗有效的神经梅毒患者中,分别有81.8%、91.3%、75.0%的患者脑脊液RPR、白细胞、蛋白正常化,特别是血清RPR滴度下降≥8倍的患者,脑脊液RPR、白细胞、蛋白均正常化[4],说明血清治疗有效是脑脊液正常化的良好预测指标。本研究旨在探索神经梅毒患者治疗后发生血清治疗有效的影响因素。

1 对象与方法

1.1 研究对象

研究对象来自于2011年1月至2018年12月厦门大学附属中山医院的神经梅毒住院患者。纳入标准:①符合神经梅毒诊断;②接受正规驱梅治疗;③病历记录完整;④知情同意并自愿参与研究。排除标准:①孕产妇、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎)患者;②神经梅毒复诊患者;③HIV抗体试验阳性者;④缺失首次梅毒血清试验记录者;⑤治疗前血清RPR试验阴性者;⑥随访不足一年者;⑦失访者。本研究通过厦门大学附属中山医院伦理委员会批准,并符合国家相关规定和赫尔辛基宣言。

神经梅毒诊断标准遵循《梅毒、淋病和生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南(2020年)》[5],同时参考美国疾病预防控制中心的性传播疾病病例定义[6]和欧洲梅毒管理指南[7],即处于梅毒的任何阶段, 同时符合一个或多个以下结果:①脑脊液快速血浆反应素试验(rapid plasma reagin test,RPR)阳性;②脑脊液梅毒螺旋体明胶颗粒凝集试验(treponema pallidum gelatin particle agglutination test,TPPA)阳性且脑脊液白细胞计数升高(>10×106个/L);③脑脊液蛋白浓度升高(>500 mg/L)且脑脊液白细胞计数升高(>10×106个/L),且无其他已知原因引起这些异常,同时符合神经梅毒的临床表现。

1.2 方法

1.2.1 观察与随访 本研究采用回顾性队列研究设计。观察时间为2011年1月至2019年12月,对每位研究对象至少随访1年。观察期间,将出现血清治疗有效的患者记为结局事件值,计算从开始治疗到发生结局事件时的天数,作为发生血清治疗有效反应的生存时间;其他观察对象因到观察结束时仍未发生所研究的事件,即血清治疗无效,将这部分患者作为删失值。

1.2.2 治疗结局判定 根据末次随访的血清梅毒非特异性抗体滴度和基线滴度相比较,将治疗结局分为血清治疗有效和无效两类。血清治疗有效:①当基线RPR滴度≥1∶4时,血清RPR滴度比基线时下降≥4倍;②当基线RPR滴度<1∶4时,血清RPR转阴。血清治疗无效:①治疗失败:血清RPR滴度比基线时上升≥4倍;②血清固定:血清RPR滴度比基线时下降或上升2倍以内。

1.2.3 实验室检测 分别采用RPR试剂盒(厦门英科新创生物有限公司)和TPPA 试剂盒(日本富士瑞必欧株式会社)检测血清和脑脊液中的梅毒螺旋体特异性和非特异性抗体滴度;全自动血液分析仪XE5000(日本Sysmex公司)检测脑脊液白细胞浓度;采用罗氏全自动生化分析仪P800(瑞士Roche公司)检测脑脊液总蛋白浓度。操作严格按试剂盒说明书进行。

1.3 统计学处理

数据采用统计软件SPSS 19.0进行处理。连续性变量采用中位数(四分位数间距)表示,分类变量采用频数(百分比)表示。采用log-rank检验各变量不同层间血清治愈率和治愈时间的差异;采用Kaplan-Meier分析绘制生存曲线;采用Cox比例风险模型筛选影响血清治疗有效的独立因素,并计算比值比(OR)及其95%置信区间(CI)。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象治疗前基线信息

2011年1月至2018年12月期间,201例符合神经梅毒诊断的患者中,192例接受正规驱梅治疗。按排除标准排除后,最终纳入120例。其中男95例、女25例;无症状神经梅毒5例(4.2%)、梅毒性脑膜炎19例(15.8%)、脑膜血管性梅毒27例(22.5%)、麻痹性痴呆61例(50.8%)、脊髓痨8例(6.7%)。113例(94.2%)接受水剂青霉素G治疗,3例(2.5%)接受头孢曲松治疗,4例(3.3%)接受多西环素治疗;74例(61.7%)接受1个疗程治疗,26例(21.7%)接受2个疗程治疗,20例(16.7%)接受≥3个疗程治疗(均为青霉素治疗患者)。14例(11.7%)既往接受过规范驱梅治疗,17例(14.2%)承认冶游史,2例(1.7%)既往有其他颅内感染史,18例(15.0%)首诊入院时显示有陈旧性脑梗死。其他基线信息见表1。在随访期间,有68例(56.7%)患者达到血清学治疗有效。

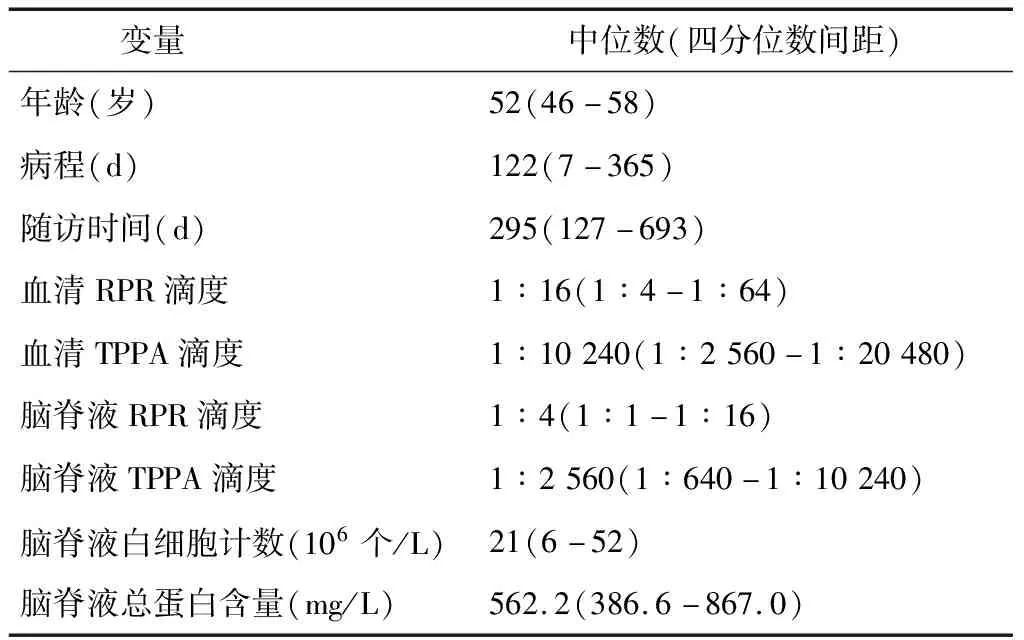

表1 研究对象治疗前基线信息

2.2 神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的单因素分析

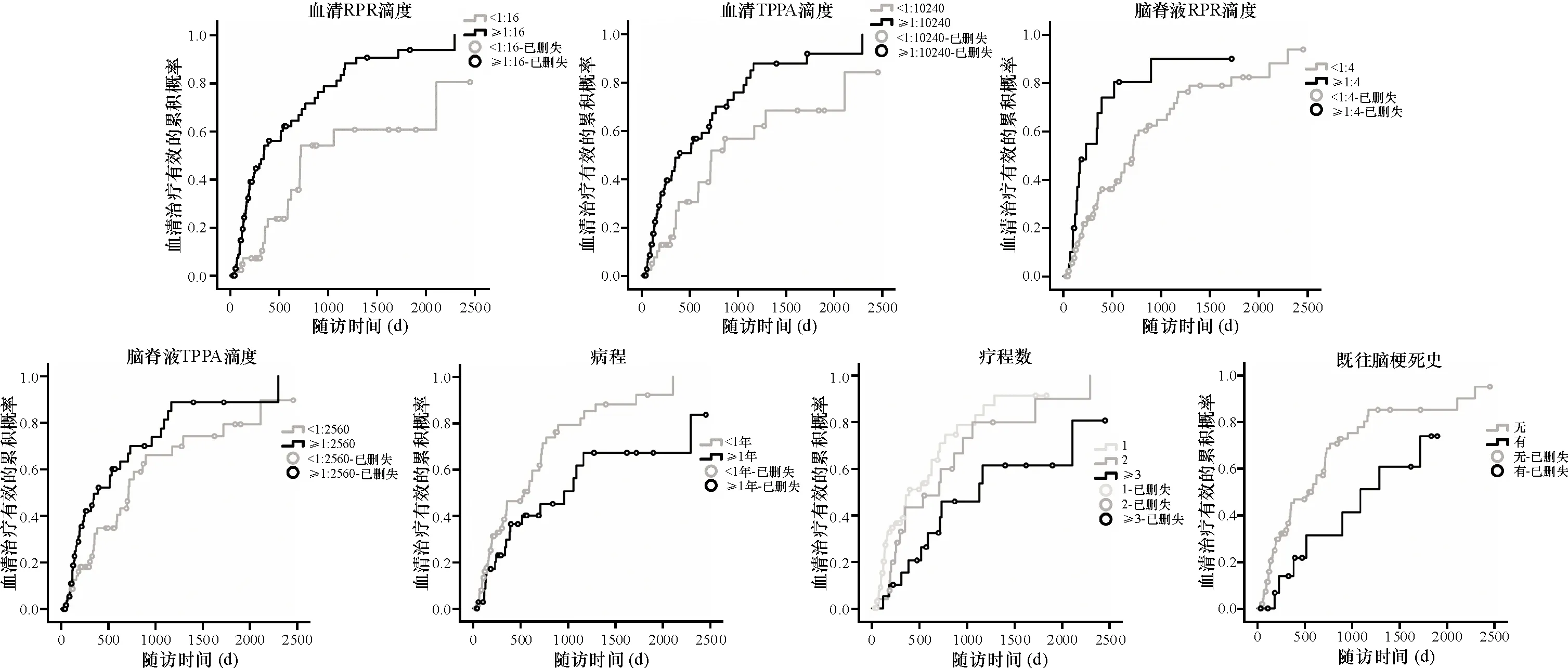

为探索神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的影响因素,以年龄、血清RPR滴度、血清TPPA滴度、脑脊液RPR滴度、脑脊液TPPA滴度、脑脊液白细胞计数、脑脊液总蛋白含量、病程的中位数为截断点,将以上变量转换为二分类变量,以及性别、神经梅毒分型、治疗方案、疗程、既往治疗史、冶游史、颅内感染史、脑梗死史,分别纳入Kaplan-Meier分析。经log-rank检验结果显示,神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的影响因素(图1)有:血清RPR滴度≥1∶16(P<0.01)、血清TPPA滴度≥1∶10 240(P=0.006)、脑脊液RPR滴度≥1∶4(P=0.004)、脑脊液TPPA滴度≥1∶2 560(P=0.037)、病程(P=0.021)、疗程数(P=0.018)、既往脑梗死史(P=0.045)。

图1 神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的单因素分析

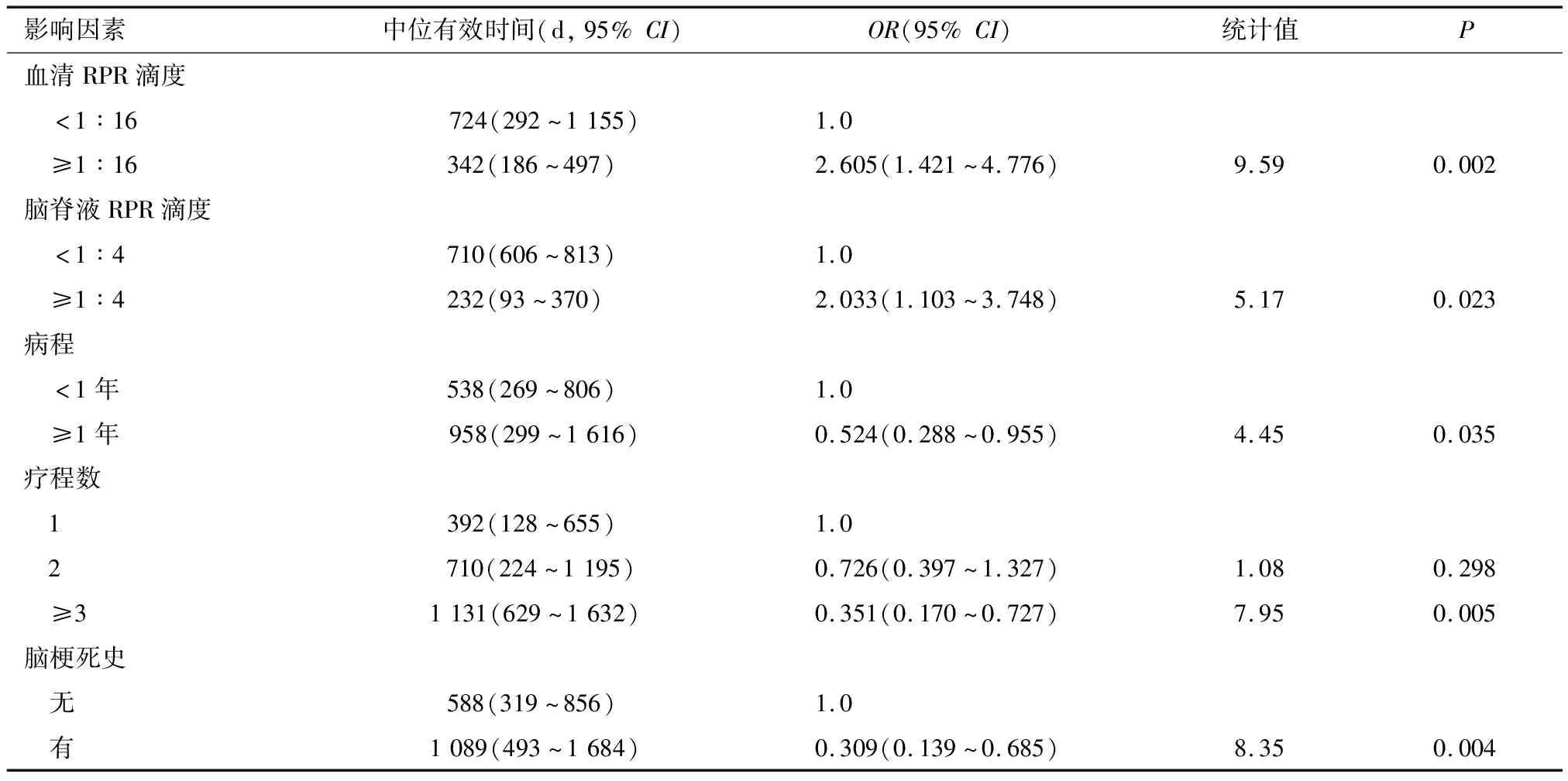

2.3 神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的多因素分析

将上述经log-rank检验有统计学意义的指标纳入Cox回归分析,以随访时间(d)作为时间变量,以结局事件作为状态变量,采用向后Wald法筛选变量。经图示法检验,纳入Cox回归分析的变量均满足比例风险模型。结果如表2所示:血清RPR滴度≥1∶16、脑脊液RPR滴度≥1∶4的患者血清治疗有效的可能性更高(均P<0.05);病程≥1年、接受≥3个疗程、陈旧性脑梗死的患者血清治疗有效的可能性更低(均P<0.05)。

表2 神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的多因素分析

3 讨论

根据诊疗指南[5],神经梅毒患者治疗后,每3~6个月应随访观察,包括全身体检以及血清学和脑脊液检查。其中,部分有症状的神经梅毒患者虽经充分治疗,其症状和体征也难以完全改善;神经梅毒治疗后脑脊液中蛋白定量和VDRL试验的变化都较缓慢,即使持续异常,其意义也不大,许多患者复治后仍不能使脑脊液的蛋白定量和VDRL试验恢复正常。此外,脑脊液采集需借助腰椎穿刺进行侵入性检查,增加了患者的风险和痛苦。有数据显示,在免疫力较强和接受高效抗逆转录病毒治疗的HIV阳性患者中,血清RPR滴度的正常化预示着神经梅毒治疗后脑脊液参数的正常化[3]。此外,研究发现,神经梅毒患者治疗后4、7、13个月,血清RPR滴度正常化(4倍下降/转阴)可分别预测≥80%、≥85%、≥90%的患者脑脊液和临床表现正常化;血清RPR滴度正常化的患者,其脑脊液和临床表现正常化的可能性升高28~57倍[8]。对于临床表现难以完全改善,或为避免频繁腰椎穿刺带来风险的患者,血清RPR滴度的下降程度可作为神经梅毒治疗效果的参考指标。

目前,对梅毒治愈或失败尚无统一判断标准,欧美指南[3, 7]指出,梅毒患者治疗后6~12个月内非特异性抗体滴度下降不到4倍,可能提示治疗失败;治疗后非特异性抗体阴性被认为是治愈的最佳判定。因此,本研究将非特异性抗体滴度下降达到4倍以上或转阴判断为血清治疗有效,除此之外的情况(即治疗失败或血清固定)判断为血清治疗无效。结果显示,治疗前血清RPR滴度≥1∶16、脑脊液RPR滴度≥1∶4的患者血清治疗有效的可能性更高;病程≥1年、接受≥3个疗程、陈旧性脑梗死的患者血清治疗有效的概率更低(P<0.05)。

基线血清RPR滴度较高的梅毒患者治疗后达到血清治愈的可能性更高[9],与本研究结果一致。梅毒螺旋体非特异性抗体滴度通常与疾病的活动度相关,同时也作为评价治疗效果的基础。本研究结果也普遍支持其他关于基线RPR滴度和血清学反应之间关系的研究[10]。高基线RPR滴度表明机体对梅毒螺旋体有有益的炎症和免疫反应,能够促进机体对梅毒螺旋体的清除[11]。

此外,病程在1年以上的患者血清治疗有效的可能性下降,与前期研究[9]结果一致。前期结果显示,一期、二期、三期梅毒患者的血清治愈率依次递减,早期梅毒治疗12个月后的血清治愈的可能性是晚期梅毒的2.391倍[9]。Sena等[12]研究也显示,与一期梅毒相比,二期梅毒达到血清治愈的可能性更低。

本研究发现,与接受1个推荐治疗疗程的患者相比,接受2个疗程的患者血清治疗有效的可能性无明显差异,而接受3个疗程的患者血清治疗有效的可能性反而下降。青霉素仍然是治疗神经性梅毒的首选药物。在HIV阳性梅毒患者中开展的研究显示,增加青霉素治疗次数,不良反应的概率并未增加,包括过敏反应、神经毒性、中性粒细胞减少症等[13]。本研究接受≥3个疗程治疗患者均为青霉素治疗患者。一项针对早期梅毒患者的研究显示,多剂次苄星青霉素G与单剂次相比,治疗效果无明显差异[14]。2020年中国指南[5]指出,神经梅毒治疗后3个月脑脊液细胞计数不下降,或者2年后脑脊液仍未完全恢复正常,则应考虑复治。但许多患者复治并不能使脑脊液的蛋白定量和VDRL试验恢复正常。对于这种情况,2020年德国指南[15]建议考虑抗生素治疗替代方案。

本研究还发现,既往有脑梗死史的患者血清治疗有效的可能性下降。脑梗死最常见的原因是在血管壁病变的基础上发生脑血栓形成,一方面,梅毒螺旋体可以损伤脑血管,导致动脉炎,或导致脑血管变成纤维细胞、胶原和增厚,导致脑软化、脊髓炎和神经炎[1];另一方面,感染也可诱发抗磷脂抗体的产生,从而引起血栓形成[16]。而血清RPR滴度恰恰反映了梅毒患者体内抗类脂抗原的抗体含量。因此,易发生脑梗死的梅毒患者治疗后血清RPR滴度不易下降。

一项系统综述[17]显示,对于有症状神经梅毒,CSF VDRL的灵敏度为66.7%~87.5%,特异度为78.2%~90.2%;CSF RPR 的灵敏度为51.5%~100%,特异度为89.7%~90.2%,与CSF VDRL略有差别。本研究使用RPR试验检测脑脊液梅毒螺旋体非特异性抗体,结论可能与使用VDRL试验的研究有所差别。但是,有限的数据表明CSF RPR 的灵敏度可能低于CSF VDRL。诊疗指南[5]建议,在没有条件做VDRL的情况下,可以用RPR替代。

综上所述,本研究探索神经梅毒患者治疗后血清治疗有效的影响因素,结果显示,治疗前高血清RPR滴度、高脑脊液RPR滴度的患者血清治疗有效的可能性更高;病程长、治疗次数多、既往脑梗死的患者血清治疗有效的可能性更低。因此,应及时关注此类神经梅毒患者,尽早干预,避免贻误治疗。但因为在临床实践中,无法时刻监测患者血清动态变化从而第一时间获得血清疗效,而是采用患者随访时间作为到达血清疗效的时间,可能存在患者已达到血清疗效但还未到随访时间的情况;且本研究样本量稍显不足,可能导致研究结论外推至整个神经梅毒患者群体的可靠性有限,尚需开展更大型的观察研究来验证。