城镇化建设中优秀传统文化的保护与传承研究

——以河南省为例

2016-06-18康艺馨郑州大学马克思主义学院河南郑州45000

康艺馨(郑州大学 马克思主义学院,河南 郑州 45000)

城镇化建设中优秀传统文化的保护与传承研究

——以河南省为例

康艺馨

(郑州大学马克思主义学院,河南郑州45000)

摘要:优秀的传统文化是我国历史发展的见证,是中华民族最宝贵的财富。但城镇化的快速发展,对优秀传统文化破坏较为严重。传统文化具有不可再生性和不可替代性的特质,对其保护刻不容缓。在研究优秀传统文化重要性的基础上,剖析了优秀传统文化传承保护中存在的问题,提出了坚持三个原则、动员三方力量、采取三种手段、制定三项措施、利用两个市场等传承保护优秀传统文化的对策建议。

关键词:城镇化建设;优秀传统文化;保护与传承

1 城镇化建设中优秀传统文化保护与传承的必要性

文化是一个群体在一定时期内的物质文明和精神文明的总和。这个群体可以是国家、民族、单位甚至是小家庭,两个文明包括特定的风俗习惯、价值观念、思想状况等,并由此表现为一些具有文化特色的行为活动。文化可以在无形中影响人们的观念意识进而影响人们的生活生产状态。

1.1优秀传统文化是地区发展的精神命脉

一个地区的精神文明不是一代人或者某些天才创造的,它是世世代代的人们积累沉淀下来的。

第一,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉。习近平总书记在2014年10月15日召开的全国文艺工作座谈会讲话中指出:中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚根的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化。习近平在纪念孔子诞辰大会上说,“只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能做好今天的事业。”他指出:抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。

第二,河南精神文明发展离不开中原优秀传统文化的支撑。任何一个地区的成长与发展都离不开文化的伴随。河南作为华夏民族的核心发源地,历史文化中心,中国古都数量最多的地区,从史前文明到现代文化,河南无一不散发着璀璨的光芒。原河南省委书记卢展工认为:“中原文化的优势主要体现在深,就是深远、深厚;厚,就是历史积淀深厚;重,就是内涵厚重、地位重要;实,就是中原文化不仅是丰富的历史文化资源,也有实实在在的现实成果。”[1]优秀的传统文化风俗习惯为河南精神生活发展做出了巨大贡献。比如:源于新郑“三月三,拜轩辕”的黄帝故里拜祖大典已在世界上具有较大影响,每年吸引大量来自世界各国的华侨华人和港澳台地区的炎黄子孙前来寻根祭拜。中原说唱艺术、濮阳杂技艺术、开封木版年画、浚县正月古庙会、河南民间剪纸等民间艺术文化也无时无刻不在影响着人们的生活。

1.2优秀传统文化使城市具有独特文化底蕴

文化底蕴的不同造就了一个个具有独特魅力的城市。也许在一个快速发展的城市里,人们可以很时尚,楼房可以很漂亮,街道可以很干净;但人们感受到的往往只是它的钢筋水泥建筑,感到的是“千城一面”、城市面貌趋同、城市文化缺失[2]。然而,河南之所以是河南,杭州之所以是杭州,靠的是城市的独特性,靠的是几千年积累下来的文化和沉淀下来的底蕴。而不同的历史传统、不同的文化积淀往往也能造就不同的发展道路。

比如:杭州作为中国第一批历史文化古城,历来比较重视文化的发展。它拥有全国为数不多的古籍书店,公益性质的国学讲座,还有全民参与的学习节。杭州的经济发展与文化并重,优秀的传统文化使这座城市底蕴深厚。让人提起杭州就想起厚重和灵动的感觉。河南地处中原,位于黄河中下游腹地,土地肥沃、泥沙淤积等便利的自然条件使河南自上古时期就形成了发达的农业文明。再加上长期的人口流动让河南吸纳了各种不同的风俗习惯,在历史的长河中形成了独特的极其丰富的中原文化,在文化沉淀中形成了独特的魅力。如河南的剪纸、武术、戏曲、杂耍、泥塑、刺绣等,无不体现着中原传统文化的内涵和特征。勤劳朴实善良的河南人和多彩丰富的民间艺术为河南塑造了忠厚却不缺乏趣味的底蕴。

1.3优秀传统文化有助于增加人们的凝聚力

中华民族优秀传统文化为中华民族的生存与发展提供了强大的内在动力和精神支持。有共同文化的人会存在民族亲近感,共同文化是产生共同心理素质的基础,体现为一种认同感。也正是以这样的认同感为基础形成了民族凝聚力,形成民族得以发展的动力和源泉。

我国的少数民族苗族,分布在以湘西,黔东南为中心的南方7省,虽然各地的苗族人有着不同的方言,居住很分散,然而他们的民族认同感却非常强烈。清末苗民起义时,其鸡毛信所到之处,千里起义的苗民常达几万甚至几十万,这就是共同的民族文化所激起的凝聚力。中原是龙文化的发源地,而龙文化则是华夏文明的核心要素,中华子孙都是龙的传人,有着共同的祖先。河南新郑三月三举办的祭祖大典,每年都吸引大批来自世界各地的华人不远万里前来拜祖,这完全是自觉自愿发自内心的行动,是文化认同和凝聚力的表现。大家都认为自己是炎黄子孙,有着共同的祖先,由此而形成的凝聚力是巨大的。

1.4优秀传统文化是一个地区软实力的代表

文化软实力包括人们的价值观、道德观、文化感召力等。习近平总书记在文艺工作座谈会重要讲话中指出,中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的源泉。党的十八大以来,习近平总书记高度重视文化软实力的战略地位。他强调:“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件”,“提高国家文化软实力,关系‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。”

传承保护我国优秀传统文化是推动社会主义文化大发展大繁荣的重要举措[3],是我国城镇化建设的重要内容,任何缺乏文化软实力做支撑的城镇化,最终必将是疲软的、缺乏发展后劲的[4]。我国优秀传统文化具有较大的吸引力、辐射力,能够提升我国在国际舞台上的政治经济影响力,同时具有较强的凝聚力、向心力,促进中国人团结一致,共同实现经济繁荣。

2 城镇化建设中保护与传承优秀传统文化存在的问题

近年来,我国在城镇化过程中对传统文化的传承保护取得了很大成绩。例如:河南列入世界文化遗产的有丝绸之路(河南段)、大运河(河南段)、登封“天地之中”历史建筑群、洛阳龙门石窟、安阳殷墟等,2013—2015年列入河南省传统村落的有511个村子。河南省在前6批194处入选全国重点文物保护单位的基础上,2013年又有169处被列为全国重点文物保护单位。但是,在城镇化过程中,优秀传统文化的传承保护并不完美,还存在一定的问题。

2.1物质文化遗产破坏严重

一些物质文化遗产,如古人类遗址、古城市建筑、大型古园林遗址等,在城镇化建设过程中受到了不同程度的破坏。尤其是乡村传统文化的遗失更为明显,部分农村盲目追求住洋房,对传统房屋大拆大建,古色古香的韵味不复存在,取而代之的是千篇一律的楼房。乡村特色和风俗习惯已荡然无存,留住乡愁成了大多数人不可实现的心愿。

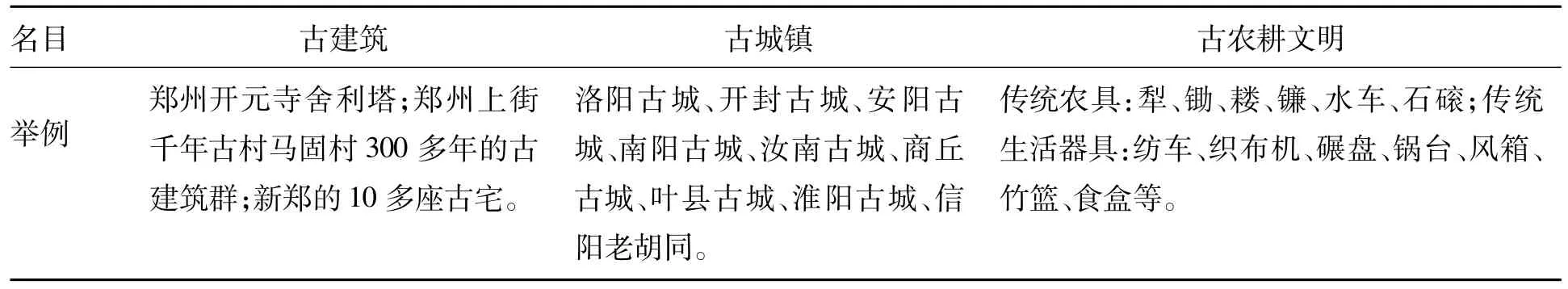

表1 河南省逐渐消失的部分物质文化遗产

在城市化进程中,许多优秀的古建筑不可避免地惨遭被拆的厄运。2015年,河南郑州市上街区为建商业街拆除了300多年的古建筑群7处,不可移动文物被拆掉5处。2013年,郑州市南乾元街75号院被拆,这座百年老宅是郑州市2009年公布的首批近现代优秀建筑之一,在2011年出版的《郑州市中心城区优秀近现代建筑》中有过记录并描述。位于郑州中原区须水的郑州市区唯一的翰林故居孙家大院也在2013年化为瓦砾。东方红影剧院、郑州绥靖公署大礼堂等凝聚多少老郑州人记忆的近现代优秀建筑相继被拆除。

一些尚存的古建筑、古遗址,也因保护不力而屡遭损害。例如:郑州商城遗址是中国历史上第一座建有城垣的王都,但对商城遗址的保护却不尽如人意。商城城墙附近居民私搭乱建房屋,随意排放生活垃圾和生活污水现象比较严重,对商城遗址的主体构成潜在危害。特别是2005年郑州连降大雨,遗址连续遭受3次滑坡,不仅对周围居民安全造成威胁,还对遗址的原貌造成了破坏。

另外河南对古村落的保护也不尽如人意,由于知名度不高,许多畅销杂志对这些古村也很少提及。在全国登记的第一批传统村落中,河南只有16个村庄入选,而且文化名城郑州、开封、安阳、商丘、许昌都没有村庄入选,这与河南厚重的历史文化沉淀很不相称[5]。近几年,随着城市化的推进,郑州的城中村正以惊人的速度消失,例如:截至2014年10月,市区内的228个自然村已被实施改造的有173个,约占76%。

2.2非物质文化遗产逐渐消失

目前,河南省的大部分非物质文化遗产正面临消失的危险。如周口的官会响锣和槐店文狮子,虽然被列入文化旅游产业,然而其发展规模和链条都不确定,发展思路非常混乱。驻马店的梁祝传说和盘古神话,目前只是文献比较丰富,但并没有融入当地人们的思想意识中,导致很多当地年轻人并不知道这个故事出自自己家乡,更不能完整表述相关故事情节。

表2 河南城镇化过程中部分逐渐消失的非物质文化遗产

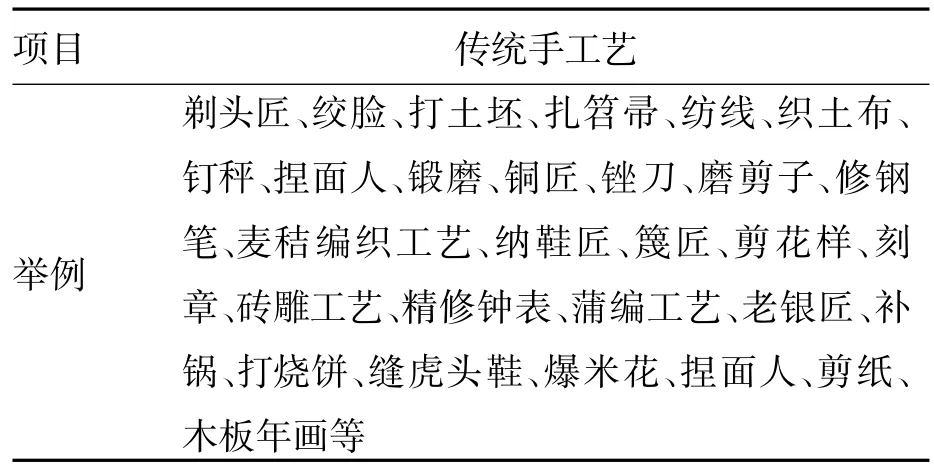

中原表演艺术类别丰富多样,然而在城镇化过程中年轻人都涌向大城市,对传承传统艺术已少人问津。例如:河南省平顶山宝丰县马街村,拥有700多年历史的民间曲艺盛会“马街书会”就面临着衰败的危险。目前,一方面愿意来献艺的人已经寥寥无几、呈逐年递减趋势。另一方面,愿意听书的人也越来越少,想学唱书的人就更少了。在书会现场,大多是老年人唱老年人听,难觅年轻人的身影。曾经流行于豫东、豫南等地的河南大鼓书,是许多中老年人儿时美好的记忆,也逐渐销声匿迹。

剪纸、木板年画之类的民间手工艺术,也在新时代玩具的冲击下不再受孩子们的关注。传统工艺品的机器化大批量生产,也使其失去了其传统的价值。加上越来越少的人们由于真正感兴趣而去学传统民间工艺,既是想学也很难找到教的地方,这些现实问题使我们不得不为这些传统的精湛技艺担忧。

城镇化的推进吸引了农村大部分青壮年涌入城市,这些年轻人一旦在城市有立足之地,大部分又会选择把自己的适龄孩子带到城市接受更好的教育,留在农村的已多是老人和学前儿童。然而,掌握传统技艺者大部分是老一辈的继承人,他们要把自己的手艺传承下去,就必须有具备一定学习能力且有意愿学习传统艺术的适龄人群。在青壮年大量走向城市的现实中,宝贵的传统艺术往往后继乏人,传承逐渐出现严重断层。这些祖先遗留下来的精湛技艺无人可传甚至逐渐消失,无疑将成为我国文化领域的重大损失。

表3 逐渐淡出人们视野的传统手艺

3 城镇化建设中保护与传承优秀传统文化的对策

优秀传统文化是我们国家历史的见证,是我们社会发展的精神命脉。城镇化的发展,经济的进步,都不应该以牺牲文化为代价,传承与保护传统文化是我们义不容辞的义务。

3.1坚持三个传承保护原则

在城镇化建设中,对优秀传统文化的传承与保护要坚持真实性、完整性、融合性三个原则。真实性,就是要在保护和修缮古建筑、古文物过程中,保证其原貌不变,要做到修旧如旧,而不能修旧如新。蕴含在传统文化中的历史信息要体现在真实的文物中,那种对古建筑装饰一新的做法,事实上是对古建筑的破坏,任何美丽的赝品都不会具有原物那样的价值。完整性或整体性,就是要保证历史街区、传统村落的完整,甚至在城市建设过程中对一些古建筑还要保证其周围原有的环境,只有这样,才能留住乡愁,留住记忆,留下城市发展的历史脉络。融合性,是指城市建设过程中,对一些正在利用的古建筑和一些非物质文化遗产,也要注入现代元素,让自然与人文结合、现代与传统交融,促进优秀传统文化的传承与保护,创新与发展。同时,我们也要利用录音、录像、摄影等现代手段记录传统的音乐、舞蹈、民间戏剧、杂耍等传统娱乐项目,让它们得以永久保存和代代相传。

3.2动员三方传承保护力量

在城镇化建设过程中要动员国家、社会和民间三方的力量共同传承与保护传统文化。城镇化建设中做好对文物遗产的保护工作是文化保护的内在要求,也是政府工作职能的体现。政府在城镇化建设中的传统文化的传承保护工作中处于主导地位,因此,我国各级政府对传统文化的保护工作要加强顶层设计,加强整体部署,加快理清现有文物数量,对各类别文物的分布情况做到心中有数并制定切实可行的保护与传承措施。政府动员社会力量广泛参与是传承和保护优秀传统文化的有效途径,要积极拓宽社会力量参与传承与保护优秀传统文化的渠道,鼓励一些社会组织和有实力的企业为传统文化的保护献计、献策、献力。同时,一些古建筑、古街道的主人,对其所处的环境视如珍宝,任何破坏性的行为都会遭到他们强烈反对。还有一些非物质文化遗产也主要由民间艺人来传播。所以,政府要发挥他们的作用,保护他们的积极性。

3.3采取三种传承保护手段

在城镇化进程中,要采取行政、经济和法律的手段传承与保护传统文化。政府要充分利用行政权力保护优秀传统文化,在城镇的规划设计中,要把需要保护的古建筑、古建筑群、古街道、古树、传统村落显示出来,并重点予以保护。对于非物质文化遗产传承人及时给予一些必要的实质性的帮助,例如:为传承人提供必要的演出场所;从各种渠道给予传承人一定的补助和津贴,使其生活得到必要的保障等。对保护传统文化不力造成损失的直接责任人要给予行政处分,同时配以必要的经济处罚。对于触犯刑律的,要依法施以刑事处罚。政府应该对文物保护制定完善的法律法规,如尽早出台历史文化名城名镇(著名街道、著名建筑、传统村落)保护条例、非物质文化遗产保护法等。政府应该依法办事,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。对于城镇化建设过程中随意破坏遗址的行为应给予严厉处罚。

3.4制定三项传承保护措施

在城镇化建设过程中,传承和保护传统文化,必须加强宣传,加大投资,重视教育。政府要积极引导人们热爱传统文化,定期举办各种文物展览活动,引导群众重视传统节日和重拾传统风俗。为广大人民营造文化保护的氛围。同时,可以经常性地组织相关单位充分利用现代信息手段做好文物保护宣传工作,并免费向公众开放博物馆,免费举办文物展览等,提高公众对优秀传统文化的保护意识。政府要加大对优秀传统文化保护资金的投入,包括对传统文物的修缮、传统文物展览馆的建设、传统文化保护宣传人才的培育、非物质文化遗产的发扬光大等,建议每个大中城市都建立古文明展览馆,一些农林院校可以建立农耕文明展览馆,以提高大众对我国博大精深传统文化的认识和传承保护意识。对于优秀传统文化的继承和保护,要更注重教育。一方面,对优秀传统文化的重视意识要从孩子抓起,把优秀传统文化和校园文化紧密结合起来,为学生营造良好的热爱和保护传统文化的氛围。另一方面,要培育一批能肩负起传承和保护优秀传统文化的相关专业人才。引导、支持青年人从事传统文化的保护工作,特别要鼓励青年人继承、学习老一辈传统艺人的技艺。可以考虑把对传统艺术项目继承人的培养纳入我国职业教育范围,有条件的地方,还可以筹办传统艺术项目培训学校。

3.5利用两个传承保护市场

在城镇化建设中,我们还要利用国内、国际两个市场传承与保护优秀传统文化。我们的剪纸、曲艺、泥塑、版画、杂耍等民间艺术在国内有着丰厚的滋养土壤,深深地扎根在广大人民生活之中,人们对许多传统艺术喜闻乐见,泥人、雕塑、版画等一些传统手工艺,深受人民喜爱。这些传统手工作品,不仅国内有广阔的市场,而且在国际上也深受国际友人喜爱。历史上,中国的陶瓷、刺绣等都有很好的国际市场;文化底蕴深厚的河南版画等传统文化的影响遍布世界各地;少林武术在国际上享有盛誉,隔年举行一次的“中国郑州国际少林武术节”,扩大了河南的对外开放。我们发展文化产业,不仅要把中原的传统工艺、传统项目推广到全国各地,还要把它们推向国际市场,充分利用国内、国际两个市场,传承、保护我们的优秀传统文化。

参考文献:

[1]卢展工.文化是根文化是魂文化是力文化是效[N].河南日报,2010-07-23(1).

[2]王成越.基于传承与保护谈新型城镇化建设中的传统文化[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2014(10):83-85.

[3]刘爱武.弘扬中华优秀传统文化与提升当代中国文化软实力[J].思想理论教育,2015 (8):38-42.

[4]宋才发.民族地区新型城镇化建设进程中传统村落保护的法治思考[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2015(5):64-69.

[5]鲁延召.河南古村落旅游资源保护现状及原因探讨[J].河南理工大学学报(社会科学版),2015(3):90-95.

A STUDY OF THE PROTECTION AND INHERITANCE OF EXCELLENT TRADITIONAL CULTURE IN THE CONSTRUCTION OF URBANIZATION

——Taking Henan Province as an example

KANG Yixin

(School of Marxism,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Abstract:Outstanding traditional culture witnesses the historical development of China,which is the utmost wealth.With the rapid development of urbanization,however,our traditional culture is faced with severe damages.The traditional culture has a special quality of nonrenewable and irreplaceable and thus it is in urgent need for instant protection.Based on the research into the importance of outstanding traditional culture,the thesis analyzes the problems existing in the preservation of outstanding traditional culture and presents proposals as follows:adhere to three principles,mobilize trilateral forces,take three measures and utilize two markets to inherit outstanding traditional culture.

Key Words:urbanization construction;excellent traditional culture;protection and inheritance

中图分类号:G122

文献标识码:A

文章编号:1673-1751(2016)01-0055-05

收稿日期:2016-01-19

作者简介:康艺馨(1988-),女,河南西平人,硕士研究生,主要研究方向:文化建设与行政管理。