网络信息传播与大学生社会主义核心价值观教育

2009-05-13林涌谋郝志刚陈曦

林涌谋 郝志刚 陈 曦

摘要网络作为一种新兴事物,正改变着人们的信息获取方式和生活方式。同时,它也深刻影响到当代青年大学生价值观念的形成。加强网络环境下信息传播模式的研究,实现网络技术与大学生思想政治教育的优化整合,对提高大学生社会主义核心价值观教育有重要现实意义。

关键词网络;传播;大学生;核心价值观

据中国互联网络信息中心(CNNIC)《第23次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2008年底,中国网民规模达到2.98亿人,普及率达到22.6%,超过全球平均水平;网民规模较2007年增长8800万人,年增长率为41.9%。中国网民规模依然保持快速增长之势;网民的最大构成群体仍是学生。

网络作为继报纸、广播、电视之后的“第四媒体”,正在悄然改变着人们的信息获取方式和生活方式。青年大学生作为网络上最为活跃的群体,其价值观念和行为习惯都发生前所未有的剧烈嬗变。开展网络环境下的大学生社会主义核心价值观教育研究是德育工作者亟待研究和解决的问题。

网络信息传播的特点

网络传播就是指通过计算机网络进行的人类信息(包括新闻、知识等信息)传播活动。在网络传播中的信息,以数字形式存储在光、磁等存储介质上,通过计算机网络高速传播,并通过计算机或类似设备阅读使用。网络传播以计算机通信网络为基础,进行信息传递、交流和使用,从而达到其社会化信息传播的目的。网络传播具有以下特点:

1.信息资源的海量性、开放性、复杂性

网络是一个信息资源极其丰富的世界,也是一个开放的平台。网络可以超越时空限制,挣脱地域和文化观念的束缚,拓展人们选择和利用信息资源的内容和范围,真正实现全球范围内的“信息共享”。同时,网络信息良莠不齐,既有可能对受教育者产生正面影响的思想政治教育信息,又有可能对受教育者产生负面影响的不良信息,也有很多干扰受教育者学习的垃圾信息等等。

2.传播主体的隐匿性、平等性、交互性

网络信息的传播者和接受者都可以隐藏自己的真实身份,能够在网络上平等、自由地表达个人的观点和立场,享有平等的话语权和表达权。同时,网络传播打破了传统的单向信息传播模式,传播者和接受者之间可以实现信息交流的双向互动。

3.传播过程的时效性、个性化

基于计算机技术、网络技术的网络传播具有时效性强、更新快的特点,信息在网络上以光速传播,使人们能够第一时间了解周围世界发生的新情况、新问题。网络传播使受众有了信息选择权,受众不再是被动地接受传播者发出的信息,而可以主动从网上搜寻自己关注的信息,实现信息的个性化选择和组织。

4.传播载体的虚拟性、多媒化

在赛博空间(Cyberspace)这个虚拟的计算机网络环境中,人机交往替代了实体的人际交往,现实生活的真实图景被“搬”到网络上,创造了一个既虚拟又实在的“拟态环境”。网络打破了传统媒介形态之间的技术鸿沟,同时又集中了传统媒介各自具有的优势,把文字、图形、图像、音频、视频和动画组成能够使人们随心所欲提取和转换的“超文本”。

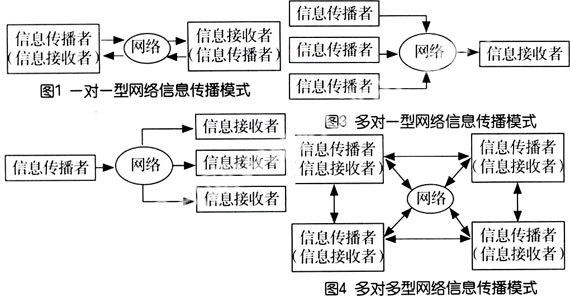

几种网络信息传播模式

模式是对客观事物内外部机制的直观而简洁的描述,它是理论的简化形式,可以向人们提供客观事物的整体内容。我们可以通过对网络信息传播模式的研究,高度概括出网络环境下信息传播过程的要素、结构,从而有助于把握网络信息传播的规律,为网络环境下的大学生社会主义核心价值观教育提供参考。

有关网络信息传播模式,我国学者提出不同的观点,邵培仁提出阳光模式和整体互动模式,谢新洲提出网络传播基本模式,郝金星提出网络环境下的信息交流模型等,这些研究为我们开展网络环境下大学生社会主义核心价值观教育提供了有益的借鉴。在这里笔者将网络信息传播模式分为如下四类:

1.一对一型网络信息传播模式

这类传播工具主要有QQ、MSN、E-mail等。在这类传播模式当中,信源与信宿都是单一主体,信息的传播面和传播效果有较大的局限性。

2.一对多型网络信息传播模式

这类传播工具主要有个人主页、博客(Weblog)、空间、电子图书、网络课件等。这类信息源单一明确,传播者可以自由地将个人观点公开表达出来。信息明显具有传播者的主观色彩。信息接受者人数众多且具有不确定性。互联网中的各类专门网站也可理解为广义上的一对多。

3.多对一型网络信息传播模式

这类传播工具包括留言板、热线邮箱、网上问卷调查、搜索引擎工具等。信息接受者在这种模式中可以获取众多而广泛的信息或反馈意见。这类传播有较强的目的性和针对性,具有统计学意义。

4.多对多型网络信息传播模式

这类传播工具主要有网络聊天室、QQ群、BBS论坛等。这类模式中,交流双方同时作为信源和信宿,双向交流,共享信息。这类传播模式参与人数众多,信息扩散速度极快,影响力显著。

在网络环境中,不同类型的信息传播模式都是以人机交互的形式体现出来,但其本质仍是人与人之间的交互。在开展大学生社会主义核心价值观教育过程中,德育工作者应根据网络信息传播的特点和规律,实现网络技术与思想政治教育的优化整合,提高工作实效性。

社会主义核心价值观的基本内涵

每一个时代都有相应的核心价值观。一个国家一个社会,如果没有一种为大多数人所认同的核心价值观,那么这个国家这个社会就难以形成一种统一的精神力量,就会丧失凝聚力和战斗力。邓小平曾指出“最重要的是人的团结,要团结就要有共同的理想和坚定的信念。……没有这样的信念,就没有凝聚力。没有这样的信念,就没有一切”。

社会主义核心价值观,就是人们对社会主义价值的性质、构成、标准和评价的根本看法和态度。党的十六届六中全会明确提出“马克思主义指导思想,中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观,构成社会主义核心价值体系的基本内容”。

社会主义核心价值观,是社会主义价值体系中最基础、最核心的部分,是我们民族长期秉承的反映社会主义本质和建设规律的根本原则和价值观念的理性集结体。它支撑着我们在建设社会主义长期实践中的行为指向和行为准则,从更深层次影响着我们在建设中国特色社会主义伟大征程中的思想方法与行为方式。

网络信息传播环境下开展大学生社会主义核心价值观教育的对策

1.高校德育工作者应主动占领网络阵地,引领思想政治教育的时代性和

先进性

“爱国是社会主义核心价值观的基础。”在中华民族五千多年的发展历程中,爱国主义始终是国家统一、民族团结的精神纽带,集中反映了中华民族的独特性格、价值取向和共同信念。德育工作者要与计算机网络技术人员合作,开发优秀网络教育资源,通过红色专题网站等渠道,广泛宣传社会主义核心价值观,进行爱国主义教育。要用高尚的网络文化引导大学生,将思想政治工作的载体和途径扩展到网络上,不仅通过网络传播主流文化,而且要利用网络为学生提供便捷的服务,以获取他们的信任和依赖。要充分利用就业网、心理健康网等与大学生切身利益相关的网站为学生服务,做他们的贴心朋友。德育工作者,尤其是两课教师要善于利用现代教育技术,制作优秀的网络课件,通过文字、图形、图像、动画、视频、音频等多媒体信息对大学生进行生动活泼的思想政治教育,弥补课堂教学中枯燥无味、理论性过强的不足。高校应鼓励学生开展丰富多彩的校园网络文化活动,比如网页设计大赛、动画制作大赛等,既为学生展示专业技能提供了舞台,又为开展社会主义核心价值观教育提供了素材和资源。

2.对学生进行网络道德教育和法制教育,提高信息辨别能力,做实践社会主义核心价值观的践行者

“责任是社会主义核心价值观的底线。”责任是外界条件对行为主体的客观要求,是对人的行为的外在约束和规定。培养学生的责任意识,增强学生的社会责任感,形成良好的责任意识和责任品格,养成健康向上的上网习惯并恪守网络道德是我们开展社会主义核心价值观教育的重要内容之一。由于网络的隐匿性,大学生倾向于在网络中表白自己内心最真实的想法,博客、论坛是大学生极为活跃的领域。据有关数据统计显示,博客在大学生用户中半年更新率达到80.3%。因此,教育学生做到在私人交往与个性思想表达上最大限度符合社会规范是网络道德教育的重要内容。还要加强有关信息法律法规教育,提高大学生法律意识,不发表和散布反动、淫秽、低俗信息。德育工作者应熟悉网络交流方式,利用好网络,做学生心灵的倾听者和引路人,帮助学生健康成长。要重视学生的主体作用,善于发现和培养舆论领袖,对思想政治素质过硬、知识丰富、善于表达、熟悉网络语言的学生,鼓励他们担任网络管理员或论坛版主,发挥他们的网络舆论影响力,使舆论导向更加贴近校园、贴近实际。

3.充分利用网络双向沟通特点,通过网络掌握学生舆情动态,建立网络信息传播调节反馈机制

“以人为本是社会主义核心价值观的主体,”以人为本既是时代发展和社会发展的迫切要求,也是人的全面发展的必然要求。以人为本是大学生思想政治教育的基础和落脚点,也是创新思想政治教育的理论根源。只有坚持以人为本,从方法、内容和目标等方面实现全方位创新,社会主义核心价值观教育才能取得实效。在BBS、聊天室上的内容五花八门,但其中可能蕴含了青年大学生对社会、人生和未来理想的思考,是获取学生真实思想动态的有效方式。德育工作者可以通过E-Mail、BBS和聊天室等各种形式,与青年大学生就普遍关心的热点、难点问题进行自由讨论与交流。开展有针对性的网络调查问卷活动,及时了解学生思想动态,为做好决策提供参考。着力培养一批既懂网络技术,又懂思想政治教育规律的队伍,吸收各个领域的专家、学者加入到网络文化建设的队伍中来,做到网络技术与思想政治教育相统一,解决学生思想道德问题与解决学生实际困难相统一。

4.通过网络监控和不良信息屏蔽技术,营造良好网络传播环境

“和谐是社会主义核心价值观的灵魂。”和谐不仅是利益层面的和谐,也包括价值层面的和谐。当今世界经济全球化,政治多极化和文化多元化趋势的迅猛发展,使各种价值观的冲突与融合变得愈来愈频繁。价值多元的产生与共同理想的弱化削弱了人们团结奋斗的共同思想基础。在社会主义市场经济时代背景下,必须用社会主义核心价值观引领多元观念和社会思潮,促进社会和谐发展。为保证我国信息化健康发展,国家制订并发布了《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》等一系列政策,信息化正在成为促进科学发展的重要手段。网络管理部门要通过网络监控等技术手段,过滤不良信息,当好信息“把关人”。德育工作者也应经常关注学生论坛,并参与网络讨论,通过理性分析,引领正确的舆论导向。辅导员、班主任要建立或主动加入到学生的班级QQ群,倾听学生意见。也可登陆“辅导员论坛”等网站与其他高校的同行们就工作中的热点问题和难题进行交流学习。

网络作为人类一种新兴事物,极大地拓展了个体的认知空间,同时也正潜移默化地改变着人们的价值观念和思维方式。网络的出现与普及,突破了高校传统德育“灌输式”的传播模式,形成了一种双向互动的思想政治教育新局面。高校德育工作者应积极重视网络环境下信息传播模式的研究,为深入开展社会主义核心价值观教育赋予新的内涵。