学生数学有序思维的培养探析

2022-06-25张燕美

张燕美

[摘 要]数学思维是学生思维中的重要组成部分,有序思维则是数学思维品质的独特体现。教师在教学预设时立足“序”,在操作活动中抓住“序”,在巩固拓展中体现“序”,可讓学生在认知结构中构建“序”,在知识结构中生长“序”,在数学结构中推进“序”,在思想结构中拓展“序”。

[关键词]小学数学;数学思维;有序思维

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2022)11-0081-03

现代数学与传统数学有着本质的区别,现代数学着重在教学过程中发展学生的思维,其中,学生思维方法的掌握是重中之重。有序思维是数学素养的核心,本文提出有序思维的培养意在通过探究学生思维中的“序”,找寻更科学的发展学生数学思维品质的方式。

一、关于数学有序思维的部分阐述

有序思维,即解题有方法,思考有条理,是学生能够按照既定的思维范式,遵循一定的逻辑顺序,科学地选择并运用已形成的数学思想方法去观察、思考、解决数学问题的一种综合性的思维方式。

1.有序思维的意义

《义务教育数学课程标准(2011年版)》对小学阶段学生的有序思维提出了基本要求——能进行有条理的思考。由此可见,有序思维的培养是小学数学教学的要求。

我们知道,数学知识的发生及发展是有着其独特的顺序的。在教学过程中,我们要关注小学数学教材的编排体系,了解小学数学知识的前后联系,如此才能在教学时有的放矢,让学生充分经历知识的获得过程。有序思维的培养是儿童认知发展的需求,数学学科则是训练有序思维、构建有序思维的优秀平台。小学阶段如果能形成有序思维,学生就可以更科学、更系统、更高效地发展数学思维品质。同时,数学高阶思维的培养离不开有序思维。有了有序思维,学生的思维才能由单一性变为多面性,由低阶转为高阶,由记忆、理解、应用升级为分析、综合、评价和创造等,从而探究复杂的数学知识。

2.有序思维的特征

有序思维表现出四种基本的特征。

(1)程序性。思维的程序性表现为引导学生的思维由浅入深、由易到繁的过程。

(2)逻辑性。思维的逻辑性表现为在思维的形式、方法和过程中有理有据、有条不紊、层次鲜明、前后一致。如在“众数”的教学中,笔者将例题的情境改为卖衣服:“观察某品牌衣服的尺码销售图(图略),找出服装店老板下一次应进货最多的尺码。”在经过小组讨论后,有学生提出选“中位数100”作为进货最多的尺码,有学生选平均数105,还有学生选120(因为该尺码卖出的最多,说明该身材的人最多)……在这个知识生长点上,学生的思维变得更有逻辑性。

(3)合理性。思维的合理性表现为严密的逻辑、正确的结论。具有合理性思维的学生,会用“言必有据”取代“以偏概全”“想当然”,运算和推理的每一步都有充分的理由。

(4)灵活性。思维的灵活性表现为对思维对象进行全面的辩证评估,提出更符合实际情况的思维方法。如在计算[12]+[14]+[18]+[116]+[132]时,有的学生运用“通分”的方法,有的学生运用画图的策略,还有的学生运用“转化”的途径。

二、关于数学有序思维的培养途径

“数学是思维的体操。”在小学数学课堂中,教师要注重有序思维的培养,让数学核心素养不断提升。

1.在认知结构中构建

数学的认知结构,即学生头脑中的数学知识是通过自己理解的广度和深度,再结合自身的感知、思维等特征所形成的具有独特的内部规律的整体架构。儿童的认知发展具有阶段性和顺序性,教师要善于利用这种阶段性和顺序性,准确把握儿童的认知结构,开展有序思维的训练。

小学数学教材将“认识分数”的知识进行了三个层次的编排:第一层次在三年级上册,设立的学习目标是在情境中初步认识分数,会读写分数及其对应的小数,理解具体分数在不同情境中的意义;第二层次在三年级下册,设立的学习目标为进一步认识与探索分数和小数之间的关系,并能熟练进行分数和小数的转化;第三层次在五年级,设立的学习目标为建立单位“1”的概念,完善分数的意义,认识真假分数,熟练转化分数与除法、分数与小数。三个层次的目标各不相同、各有侧重,三个层次的例题编排都遵循从直观到抽象、从过程到结果的规律。教师要进行有序的解读,让学生对分数知识不断重构。如教学五年级的“认识分数”时,笔者着重研究学生的“最近发展区”,了解他们已有的知识储备和知识结构,确定三个教学程序。

(1)体会,在观察与对比中。让学生自学例题,并给他们提出自学要求。

①说一说:每个图形中的[14]表示把( )看作一个整体,平均分成了( )份,涂色部分表示这样的( )份。

②比一比:每个图形中的异同。

通过对这两个问题的探究,学生明白了“一个物体”或者“一些物体”都可以看作一个整体。

(2)设计,在思考与操作中。单位“1”的概念必须建立在“有序”的操作中。对此,笔者设计了“创造分数”的展示活动,让学生自己创造一个分数,并介绍自己的创造过程,最后笔者将学生展示的分数按照一定的标准进行分类。将抽象的概念变成具体的图形,不仅易于学生理解,还促进了他们有序思维的发展。

(3)巩固,在表达与训练中。表达是思维的载体。数学语言表达能力的培养实质是学生分析问题与解决问题的能力的培养。在实际教学中,我们应该坚持在表达与训练中巩固学生“有序”的数学思维,以便更有效地培养学生思维的准确性、逻辑性。如笔者在学生掌握了分数的完整概念之后安排巩固阶段,设计的练习不再局限于某个分数的运用训练,而是注重分数在具体情境中的意义表述,尤其是抓住“单位1”“平均分”等关键词进行设计。

2.在知识结构中生长

数学知识是有序的,但数学知识被分割成一个个知识点分散在教材中。作为小学数学教师,我们要对相同知识、相近知识、相邻知识进行系统梳理,从知识的板块入手进行概括直至形成框架,提高学生的结构化意识。同时,教师关注数学知识间的逻辑顺序和逻辑结构,既可以帮助自己调整教学目标、重难点的定位,又可以帮助学生转变思维。

例如,在六年级数学总复习“数的运算”中,可以引导学生勾画思维导图(图略),梳理出“数的运算”的五个主干——口算、估算、笔算的计算方法,计算工具,整数混合运算,分数混合运算和小数混合运算,最后从每个主干中延伸出若干分支。

(1)在思维导图中完善。“数形结合百般好。”思维导图能使各数学知识点之间的并联关系、串联关系以及从属关系一目了然。思维导图中的五大主干成为五个研究中心,并由此向外延伸出数百个知识点,每个知识点又与中心遥相呼应。点与点之间的联系增强了学生的立体思维能力,体现出思维的层次性和联想性。这些点就像放射状的立体化神经元,构成了学生的数学知识宝库。

(2)在思维框架中明晰。引导学生完善思维导图就是在引导学生对思维框架进行架构,让看似复杂的知识点都紧紧地围绕着“数的四则运算”和“有序解决方法”的目标,便于学生对数学经验进行提取,丰富他们的体验,形成有序的思维框架。

(3)在有序之美中展现。从中心点“数的运算”向四面八方伸展,“枝干”由粗到细,形成线条分明的板块,构成了一幅多角度的数学思维导图。对照这样的思维导图,学生在复习中能专注从计算方法上去研究整数、分数、小数之间的口算、估算和笔算,形成有序的数学思维。

3.在数学结构中推进

设计有效的数学问题可以引导学生主动思考。小学阶段的数学知识环环相扣,在看不见的主线的串联下,于课堂中采用问题串,把相似的或相同的板块内容链接起来,推进数学课堂教学,最终建立起全面的认知体系,从而加速学生有序思维的培养进程。

(1)启发式。“问题是探索的动力。”任何知识的增长与科学的进步离不开问题的提出。

例如,在教学“两位数乘两位数”的计算法则后,笔者设计了一道思考题:□□×□□=1200。并提出3个启发式的问题。

①认真观察,在小组内交流你的填法。

②在小组内比较各填法的异同。

③如何不重复、不遗漏地写出所有的可能?

启发式的问题使小组内的成员在分享中建构有序的思维,填出所有的可能,从而感受到合作带来的成就感。

(2)类推式。类推即比照某一事物的某个属性或某种特征,推测出跟它同类的其他事物的属性或特征。在类推式的问题串中,学生掌握了一定的研究思路,积累了此类问题的解决经验后,数学思维就会由特殊转向一般。

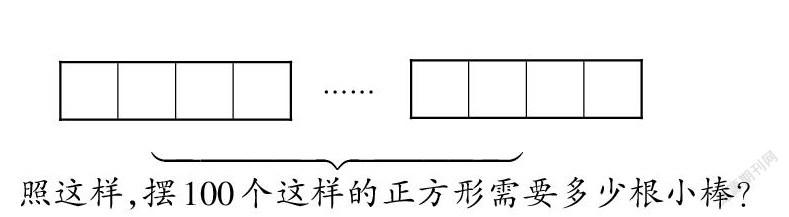

例如,在活动课“探究图形的规律”中(见下图),笔者采用类推式的问题串让学生感悟“当掌握了某个问题的解决方法时,此类问题我们也能顺利解决”。

在研究的过程中,学生发现摆1个正方形需要4根小棒,以后每增加1个正方形就增加3根小棒,有三个解决方法:①4+(100-1)×3;②1+100×3;③100×4-99(100个正方形中有99根是共用的,需减去)。此时,笔者提出类推式的问题:“照这样,摆1000个正方形需要多少根小棒?照这样,摆n个正方形需要多少根小棒?”学习能力强的学生会总结出“1+3n”的表达式。笔者接着提出:“如果把题目改成‘照这样,摆n个三角形需要多少根小棒?摆n个正五边形和摆n个正六边形分别需要多少根小棒?’呢?”在举一反三的问题中,笔者由“一个问题”转为“一类问题”,将数学思想从特殊转向一般,从浅显迈向纵深。

4.在思想结构中拓展

数学思想,即人們将现实世界的数学关系或数学理论通过思维活动在意识中的反应结果,它不同于数学的解题思想和方法。数学思想贯穿小学阶段的数学学习,为学生的数学知识、技能和素养的生长提供能量。笔者以“多边形的面积”系列教学为例,从两个方面渗透数学思想。

(1)数形结合。数学学习离不开数形结合,尤其是平面图形的探究。在“平行四边形的面积”的巩固环节,笔者设计一个问题:“一个平行四边形相邻两条边的长分别是3厘米和5厘米,高是4厘米,该平行四边形的面积是多少?应该用哪个数据做底呢?”笔者鼓励学生在给出的平行四边形(已经标注相邻的边的长度)中画高,学生通过操作、反思和推理快速找出4厘米的高对应的底。正是给思维插上数形结合的“翅膀”,学生才能在知识的高空中翱翔,帮助学生降低了解决问题的难度,加速了思考的过程,正所谓“一图开路,思路皆来”。

(2)立足建模。建模思想是数学思想的核心之一,它是指人们在解决问题的过程中先逐步形成解决模式并建立数学模型,再通过数学模型去解决实际问题。在对已知信息的分析、处理与加工中,找出它们的出处和原型,有利于学生举一反三、触类旁通。在探究完长方形、正方形、平行四边形的面积之后,学生逐步建立起“猜想→验证→结论”的平面(立体)图形探究程式,在剪、移、拼、思、迁移中将平行四边形转化为面积相等的长方形,形成基本的模型,从而为以后探究三角形、梯形、圆等图形的面积打下坚实的基础,厘清数学思维的脉络。

综上所述,有序思维既能调动学生主动思考的兴趣,又能激发创新思维。教师应抓住学生认知发展的规律,结合数学知识螺旋上升、循序渐进的特征,充分认识有序思维的价值,合理地、高效地发挥小学数学的学科特点,探究有序思维的培养策略、培养方式和培养途径,从而促进数学素养的不断丰盈。

(责编 覃小慧)