把脉学情 精准教学

2022-05-30孔雪峰

孔雪峰

【摘 要】基于证据的学情资源的开发与利用,可以从“以‘学的基础定‘教的起点”“以‘学的生成定‘教的内容”“以‘学的需要定‘教的策略”三个维度展开。这些策略能够帮助教师做到精准施教,提升教学实效。

【关键词】学情资源;基于证据;数学思维

当今社会是一个“大数据”时代,数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。从小学数学教学来看,课堂教学不能单纯依据教师的直觉与经验,还要依赖客观现实的调查、分析、思辨来获取证据。基于证据的学情资源的开发与利用,可以加深学生对数学内容的本质理解、实现数学思维的进阶和数学学力的提升。

一、意义探寻:基于证据的学情资源的教学价值

基于证据的学情资源是指通过观察、实验和调查等方法,获取反映学生思维过程、学习结果、学习状态的客观性材料。它具有以下基本特征:第一是客观性,以确切的事实和证据为基础,而非笼统的、模糊的描述。第二是生成性,这些资源是非预定的、变化的,具有生动活泼和开放的特性;第三是可视化,通过文字、图画、操作、语言把不可视的思维(思考的方法和思维的路径)呈现出来,使其清晰可見。

(一)教学目标——从要求走向需求

教师在课堂教学中往往会考虑很多的要求,如课程标准的要求、教育专家的要求、教学任务的要求等,却忽略了学生学习的真正需求。基于证据的学情资源能充分暴露学生在学习过程中的个性问题与共性问题。教师根据实际的学情资源设计不同层次的、多元的教学目标,使不同认知水平的学生获得不同的发展。

(二)教学内容——从预设走向生成

每个学生由于成长经历与生活经验不同,在学习某一数学内容时,既会出现相同的群体特征、年龄特征和时代特征,也会出现不同的个体特征。教学过程中,教师只有对课堂上不断激发与生成的学情资源进行顺势引导,把握正确的思维方向,师生共同探讨,直至问题解决,才能实现师生共同发展。

(三)教学过程——从经验走向证据

传统的课堂教学,教师往往依赖教材、教学用书(教参)以及以往的教学经验对学情进行预估、研判,并在此基础上进行教学决策,这样难免会存在主观上的偏失。基于证据的学情资源能让学生的思维留痕,有助于教师准确把握学生现实的思维起点、认知难点以及个性化的思考,针对性地设计、改进教学,以提升教学的实效性。

二、课堂点击:基于证据的学情资源利用的教学实践

(一)以“学的基础”定“教的起点”,精准设定教学目标

教师要从多维度、多角度分析学情,知道学生现在“在哪里”“将要到哪儿去”。根据教学内容精心设计学习单,通过对问题进行多元表征来收集学情资源并进行科学分析,这样有利于教师了解学生的真实起点和精准设定教学目标。

1.精心设计,了解学情

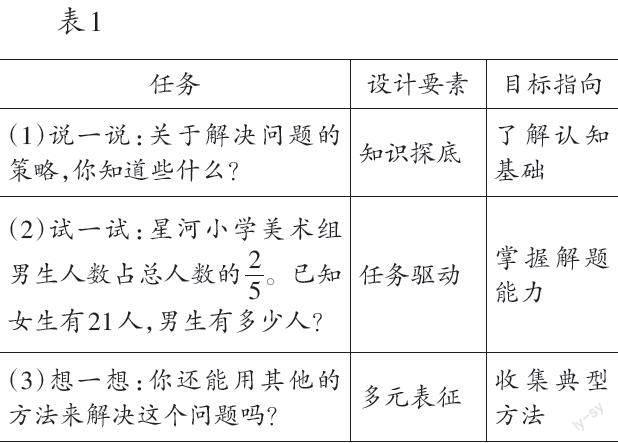

利用学习单可以充分暴露学生的原始思维,了解学生的认知基础与学习水平。如在教学苏教版教材六年级下册“解决问题的策略”例1时可以设计如表1的学习单。

2.差异分析,把脉不同

由于学生已有的知识与经验存在差异,因此在解决问题时存在不同的时间差和路径差。具体表现为学生在解决同一问题时会用不同的方法,如图1所示,学生在解决上面学习单中的例题时会采用画图、列表、转换和假设的方法。

从教学时收集的数据看,学生都能想到用转化的思想来解决实际问题,从采用的方法的形式来看,大部分学生选择列表法,有部分学生选择画图法和假设法,用转换法的学生相对较少(如表2);从采用的方法的数量来看,大部分学生能用2种方法来解答,也有少部分学生能用3种或4种方法来解答(如表3)。这些真实而又不可回避的差异,既是学生学习过程多样性、学习心理独特性的真实体现,也是进一步进行课堂教学的宝贵资源。

3.精准定位,细化目标

学习单可以帮助教师更好地了解学生,更清楚地知道学生学习的困难点、疑惑点,甚至能清楚地知道哪些学生在哪个地方需要帮助,这些都为教师确定新的教学目标提供了依据。表4是通过学习单收集、分析学情后制订的教学目标。

(二)以“学的生成”定“教的内容”,选择适切学情资源

根据制订的教学目标,教师需要对收集的学情资源进行取舍增删,通过对资源的“二度加工”来选择具有代表性、层次性和思考性的学情资源,拓宽加深数学学习内容。

1.寻找“共同点”资源

学生在学习中对于同一数学问题会从不同的角度来思考,从而产生不同的想法(解法),选择这些“差异点”资源,有利于学生在更多素材的支撑中实现对数学内容更为本质的数学理解。如苏教版教材六年级下册“解决问题的策略”例1中,在解决问题时,有学生通过画图的方法来理解题意,有学生通过列表的方法来寻找数量之间的对应关系,有学生通过关键条件的转换寻找数量关系,还有学生通过假设把两种未知量变成一种未知量。无论学生选择哪种方法,其中都蕴含着“转化”数学思想。

2.挖掘“生成点”资源

学生学习能力存在差异,课堂中会呈现出层次不同的学情资源,教师要善于去捕捉、剖析学情资源,让学生在思辨中经历数学化的过程,建构新的概念。如苏教版教材二年级上册《6的乘法口诀》通过“画一画”“写一写”的方法来表征“三六十八”这句口诀。学情资源大致分为三类:第一类是从用具体示意图来表征,第二类是用半抽象的数字图来表征,第三类是用抽象的文字和算式来表征。这些不同的表征方式体现了学生不同的思维层次,而乘法口诀的意义也会在学情资源的“数学化”“寻求意义”过程中自然生成(如图2)。

3.放大“错误点”资源

学生在解决新问题的过程中往往会受到知识与方法的负迁移,产生一些有价值的错误资源。教师要及时发现、精准捕捉、适度放大,把学生的“错误”变成学习“资源”。如苏教版教材三年级上册《长方形和正方形的特征》的教学中,学生用折一折的方法来验证正方形的四边相等,经常会出现图3中①这样的错误资源。此时教师可以刻意放大错误,借题发挥,让学生经历“认识错误—分析错误—改正错误”的过程,实现由图①向图②的思维转变。

(三)以“学的需要”定“教的策略”,提升学生数学思维

1.有序表达,分享学情资源

学生的年龄特征决定学情资源具有“不明确”“不清晰”的特点,引导学生对自己的想法进行补充与解读,使自己的想法在有序的表达中逐渐明确和清晰,也能更好地锻炼学生数学思维的条理性、逻辑性和准确性。有序表达指不同个体的表达要有一定的顺序,从有错的表达到正确的表达,从不完善的表达到较完善的表达,从低阶思维的表达到高阶思维的表达,在充分的表达中缓缓地展现学生的思维过程,让更多的学生分享自己的想法。

2.精准设疑,读懂学情资源

学情资源是基于个性化学习的结果,思路可能不完整,思考可能不全面,只有激活学生已有知识经验、抓住学生“最近发展区”,设计出直面学生经验、引发学生思维碰撞的问题,让学生在认知结构的“失衡—平衡—再失衡—再平衡”中,经历一个完整的猜测验证、归纳概括、解释应用的过程,逐步走向数学的本质。

如苏教版教材五年级上册《平行四边形的面积》的教学中,为探索平行四邊形的面积与什么有关,引导学生在方格纸上画一些平行四边形。绝大部分学生画的是有个内角是50°~70°且向右倾斜的“矮”平行四边形,只有极少部分学生画出向左倾斜的“瘦”平行四边形,这样的平行四边形与转化后的长方形之间存在很大的思维空白。这正是设疑的良好时机,教师通过“怎么把这样的平行四边形转化成长方形?”这个问题来引发学生思考,通过在方格纸上割补、平移等操作,让学生再次经历一个猜想与验证的过程,深刻体会转化的数学思想。

3.比较思辨,关联学情资源

学情资源具有生动活泼和开放的特性,呈现的资源也会随着学生的变化而变化,教师要关注不同资源之间的联系,在资源与资源之间寻找它们的连接点。既要通过“变”中求“同”,在数学归纳中实现由厚到薄的思维提升;又要通过“同”中求“通”,在推理想象中实现由厚到薄的方法迁移。

如苏教版教材三年级下册《小数的初步认识》的教学中,学生通过画“0.4元”呈现不同的资源(如图4),教学中可先通过正方形图的比较,初步感受“0.4”中的“4”是表示涂出这样的4份,而不是平均分成4份;然后通过正方形图、圆形图、线段图、实物图的比较,建立“0.4”与“[410]”的联系;最后让学生跳出具体的图,推想出不同的一位小数,从抽象层面认识一位小数的本质意义。

总之,基于证据的学情资源是教学中不可忽视的资源,合理地开发与利用是提高课堂教学的有效手段。认真分析学情资源,做到知己知彼,精准施教,才会得到事半功倍的教学效果。

参考文献:

[1]袁晓萍.学会向学生借智慧[M].杭州:浙江教育出版社,2018.

[2]王飞.小学数学课堂教学中学情证据的收集与利用[J].小学数学教育,2019(12).

(江苏省常州市武进区寨桥小学 213174)