白酒国家标准对行业发展的作用分析

2021-11-24杨志超赵洪静乔志勇

杨志超,陈 婷,赵洪静,乔志勇,白 鸿

(1.北京市理化分析测试中心,北京市食品安全分析测试工程技术研究中心,北京100089;2.国家市场监督管理总局食品审评中心,北京100070)

中国有着数千年白酒酿造和消费的历史,赋予了它丰富而多样的文化内涵。然而自2005年开始,由于担心酿酒产业对我国粮食安全造成影响,国家发改委将白酒生产线、酒精生产线(燃料乙醇项目除外)列入《产业结构调整指导目录(2005年本)》的限制类目录。经过14年的限制发展,基于我国粮食已经呈现供大于需的前提情况下,自2020年1月1日起,“白酒生产线”从《产业结构调整指导目录(2019年本)》“限制类”条目中删除,白酒行业迎来了机遇与挑战并存的新时代。在这个行业大调整的时期,我们有必要梳理过去已有的白酒食品安全标准,为白酒未来发展铺平道路。

随着国家经济的发展和人们对美好生活的向往,我国的白酒消费结构已经产生深刻变化。2017—2019年白酒的总产量在下降,而高品质白酒的消费量却正在增加,导致吨酒价格增长了51.5%[1]。行业准入制度的放开,让产业竞争更加激烈,个性化、差异化强的产品才能更好的生存下来。在这种背景下,保证产品安全,提高白酒品质,成为企业和社会关注的重中之重。如何有效的确保质量安全与产品多样化的协调发展,成为白酒标准的重要发展方向。

1 我国现有白酒标准体系

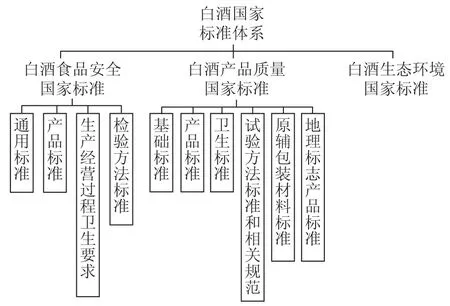

我国白酒标准体系与其他食品标准体系相同,均是以国家标准为基础,保证产品的质量和安全性,如图1。

图1 中国白酒国家标准体系示意图

“十三五”期间,国务院办公厅印发《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》,对标准体系建设提出了“强制性标准守底线、推荐性标准保基本、行业标准补遗漏、团体标准搞创新、企业标准强质量”的发展格局[2]。强制性安全标准为白酒产品的整体安全设立了红线,任何越线行为,均违反了《中华人民共和国食品安全法》。推荐性标准为白酒行业发展定基调,避免同一香型、工艺的产品出现较大的质量差别。充分发挥白酒行业多年积累的经验,制定出能够补全强制性标准与推荐性标准中未覆盖部分的行业标准。各个团体组织发挥自身特点,从需求出发,制定具有创新性和引领性的标准。团体标准具有较强的灵活性,既避免了推荐性标准为追求覆盖范围而造成项目指标的局限,又可以及时跟随技术发展而更新标准。国家鼓励有能力的白酒企业制定实施更严格的企业标准,来提升产品的质量安全,这也是增加产品差异化的一种方式。通过这种标准体系的建构,不仅能引领行业发展、规范企业生产、保证产品质量,还可以带动产业走出去,提升白酒的国际影响力。

白酒行业现行的国家强制标准,标龄在5年内的有6个,占比54.5%;标龄在5~10年的有5个,占比45.5%。国家推荐性标准(包含地理标志产品),标龄在5年以内的有7个,占比17.1%;标龄在5~10年的有2个,占比4.9%;11~15年(包括15年)的有32个,占比78.0%。由此可见,作为白酒各品类质量基础的推荐性标准大多为10年前制定的,其中很多内容已经不适应现在的行业需求,急需更新。相关标准起草单位已经注意到这个问题。在2020年9月1日,国家标准委已经在其官方网站发布的征求意见稿中包括《白酒质量要求第1部分:浓香型白酒(报批稿)》与《白酒工业术语(报批稿)》,启动了白酒标准体系的更新。

2 标准的使用和落实

2.1 2008—2014年白酒样品抽检数据分析

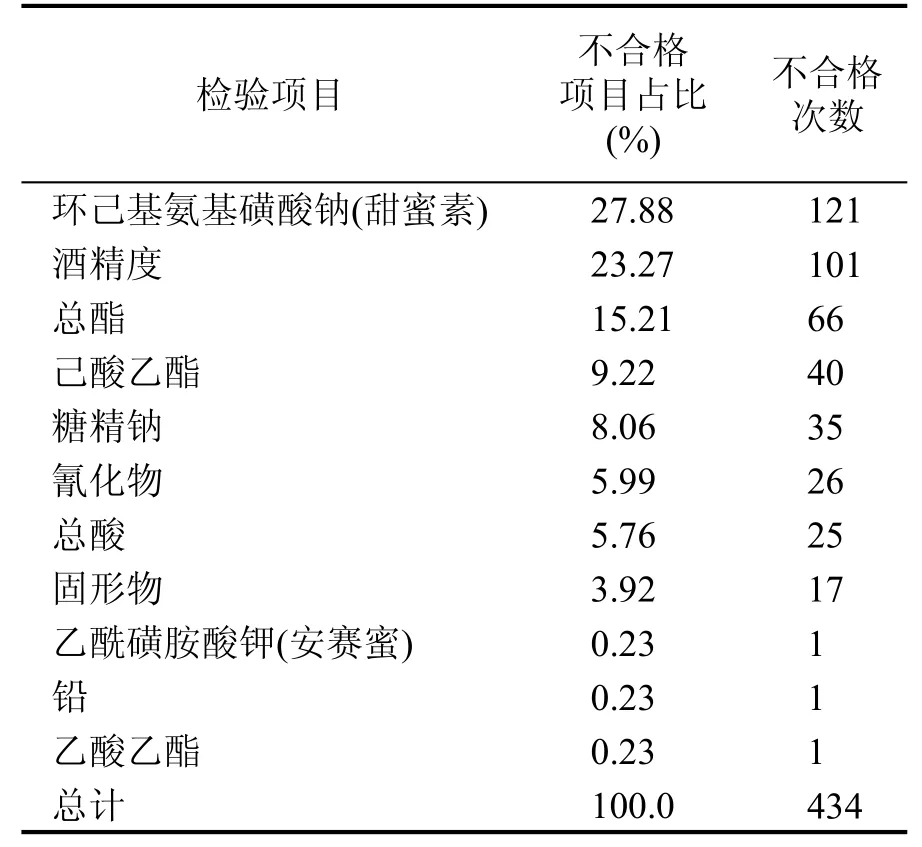

抽检总量:2789批次,其中不合格296批次,不合格率为10.61%。

表1 2008—2014年度白酒不合格项目统计

其中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、糖精钠、氰化物、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、铅为不符合食品安全标准项目,共计184次,占比42.40%;酒精度、总酯、己酸乙酯、总酸、固形物、乙酸乙酯为不符合产品质量标准项目,共计250次,占比57.60%。

福建、浙江、吉林、湖南、黑龙江5个省份白酒的抽检不合格率较高,均超过20%。其中黑龙江省抽检量较高为219批次样品。白酒生产大省四川、山东的不合格率为5%左右,贵州是全部合格。

2.2 2014—2020年白酒样品抽检数据分析

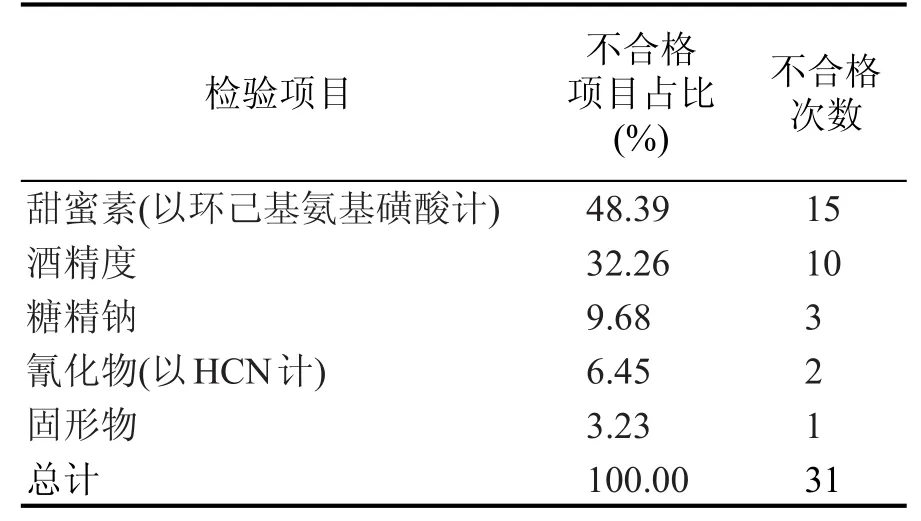

根据“食品安全抽检公布结果查询系统”显示白酒2014年以来抽检总量为1926批次,其中不合格28批次,不合格率为1.45%。

其中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、糖精钠、氰化物为不符合食品安全标准项目,共计20次,占比64.52%;酒精度、固形物为不符合产品质量标准项目,共计11次,占比35.48%。

表2 2008—2014年度不合格样品标称生产企业所在省份统计

由此可见除安徽、广东外,其他省市自治区白酒不合格率均有大幅降低,安徽、广东由于样本量太少,不具有代表性。整个行业正朝着保证安全、提高质量的方向发展。从不合格项目看,近年来多数问题出在非法使用添加剂上。这类问题是个别企业在生产过程中压低成本、以次充好、无视标准规定造成的。相信通过完善监管制度和提高惩罚力度,可以极大的减少此类违规生产经营活动。

表3 2014—2020年度白酒不合格项目统计

标准可以规定限量和方法,但如何切实履行这些规定,严控产品质量,还需要监管、企业和消费者共同参与,群策群力。之所以各省市白酒企业出现违法违规问题的程度不同,与属地政府出台的政策和相应的实施力度也有一定关系。以四川为例,其作为白酒生产大省,之所以能长时间保持较低的不合格率,与其对行业的监管力度和产业扶持政策分不开。这也是标准规定无法触及到的部分,需要当地政府对产业有正确认识和责任担当。四川省由政府牵头从产品质量控制上下功夫,促进跨区域协同建设、推进制度改革、发展市场机制、鼓励龙头企业带动行业发展、推进企业现代化发展、建成和培育白酒企业特色文化资源[3]。由此可见,只依靠食品安全和质量标准本身并不能直接形成有效的行业自我约束,必须配合相应的政策指引和各部门的积极履职,才能使相关标准发挥功能、落到实处。

表4 2014—2020年度不合格样品标称生产企业所在省份统计

3 对现存白酒质量问题的思考

白酒行业有一些常年存在,却不易解决的问题。这些顽疾虽然不会造成重大安全事件,却一点一点的侵蚀着消费者对整个行业的信心。

3.1 酒精度不合格

散装白酒由于已开启一段时间,酒体挥发导致样品酒精度与产品标识不符。相关管理标准应当明确要求在显著位置标明开启日期,让消费者了解产品信息,可以选择性购买。预包装产品酒精度不合格,则可能是企业没能严把质量关,加浆工艺控制不严格,导致产品酒精度起伏较大;或是产品包装密封性差导致酒精挥发逸散;或是不法企业主观上为了控制成本,以次充好。如果企业存在生产工艺问题或者主观造假,当地质监部门应对不合格企业进行督导、责令整改。而对于一些长时间贮存的“瓶贮年份酒”,酒精度会随时间而变化,标准要求应根据客观规律做出说明。

3.2 非法使用添加剂问题

在GB 2760—2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中白酒属于蒸馏酒的一种,标准规定不允许使用如环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、糖精钠、安赛蜜等甜味剂[4]。中国白酒通过发酵、蒸馏和勾调工艺,不需要添加这些甜味剂就可以生产出不同香型、各具特色的酒品,其中的代表香型均有标准化的指标和工艺要求。个别不法企业出于降低成本、减少工艺环节、缩短发酵时间、以次充好等动机,非法使用添加剂,勾兑出所谓的“新风味”“仿名酒”扰乱市场。对于此类行为,除了加强监管、严厉打击、增加违法成本外,还应鼓励优秀企业挖掘和推广白酒文化,令消费者能够正确认识和选择市场上的产品。

3.3 “年份酒”乱象

随着人民生活水平的提高,“年份酒”逐渐获得了消费者的青睐。然而我国还未对“年份酒”的质量、鉴定方法等有强制规范,标准不明却获利巨大,令众多不具备条件的企业加入到“年份酒”的生产中。出现了诸如成立了16年的公司,却推出30年珍品“年份酒”的事[5]。大部分白酒在灌装前要经过勾调这一工艺,将不同品质、不同年份的酒进行调制,制作出口感和品质保持一致的产品。“年份酒”也不例外,一瓶酒中可能包含不同年份的酒,最终酒企会标识最远年份进行宣传,而国外则要求对混装年份酒标识最近年份。同时由于各类检验鉴定方法仍存在各种局限性,标称年份的真实性很大程度上取决于企业自觉,导致“年份酒”市场鱼龙混杂。

而对于根据产品灌装日期喷码来计算贮存年份的“瓶贮年份酒”,很大程度上避免了虚标年份的可能。由于贮藏成本和稀有度的递增,“瓶贮年份酒”随年份的增长,其价格也在增长。利用电商交易模式,形成了一个较为合理的价格走向[6]。由此可见,消费者对年份酒的确存在实际需求,并能够为企业获得丰厚收益。而对于贮存时间较长导致的酒体自然水解、挥发、氧化等变化,应当尊重客观科学规律,对相关标准做出说明或修改,以适应市场要求。相信只要解决好“年份”信用问题,这个市场可以成为白酒行业向高品质转型的重要一步。

4 结语

白酒文化作为我国传统饮食文化的重要组成部分,我们需要更好地继承和发扬其精髓。需要制定严谨、全面、可行、具有引领作用的质量安全标准,在其基础上严格遵循标准完成生产、上市销售、监督检验等环节。随着研究的深入和消费要求的提升,标准体系需要与时俱进,成为行业发展的助力而非阻碍。只有在保证食品安全的前提下,不断提高产品质量,多元发展,白酒行业才能形成良性竞争,促进白酒文化的传承与发扬。