从辨异与认同的视角看全球联系的初建

2021-09-29倪轶聪

倪轶聪

部编版高中历史教材,每课内容面较广,整体跨度较大。由此,如何提高课堂效率,是为“热题”。笔者以为,历史繁芜,通过对知识的整合,可使学生对其有一定的连续认知。但时常又会出现“连而不通、续而无序”的情况,所以在整合时需凸显史事的时代差异与内容特征。知异方可融通,才能和而不同,形成对史事的科学认知。因此,以整合为基,以辨异为要,以认同为矢的高中历史教学方式具有不小的价值。

一、重视课标要求以及教材内容的整合

历史知识的交叉融合是历史学习的关键,通过历史知识尤其是中外历史的融合能帮助学生拓宽学习的视野,挖掘知识的内涵。[1]故而教师首先在确立教学目标以及教学设计过程中,就要对相应历史知识加以整合,尽可能使本课教学内容与其他相关内容有所融合。事实上在寻找历史知识的交叉点以及如何妥善处理相关内容的融合一直是个不小的挑战。首先在寻找其他相关内容方面,方法有很多,例如围绕教学内容,前期开展广泛阅读,更新自我的知识结构,以期找到较新且适宜的整合思路。在部编版《全球联系的初步建立与世界格局的演变》一课中,其框目的设置与内容的编排就结合了“哥伦布交流”[2]的理论。从人口、动植物的交流,到大西洋、印度洋和太平洋的三大洋贸易与资本流动,再到早期殖民体系的开始形成,全球联系多维度加深,各类互动的影响不断显现,给学生展现了较为开阔的视野。这样的编排,确为一个不错的思路。再比如,我们还是可以认为,人类大多数的生命其实处在一种由病菌的微寄生和大型天敌的巨寄生构成的脆弱的平衡体系之中,而所谓人类的巨寄生则主要是指同类中的其他人。[3]以“微寄生”和“巨寄生”这样的概念来阐释,是史学与生物学的结合尝试,试图从生物学角度来说明全球联系初建过程中的一系列历史现象以及背后的原因,甚至也可以揭露出联系初建的负面影响和部分实质。这些都可以给我们在整合教学内容时带来不少有益的启发。

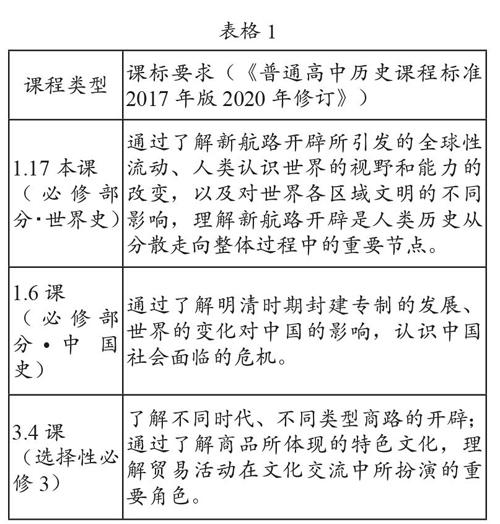

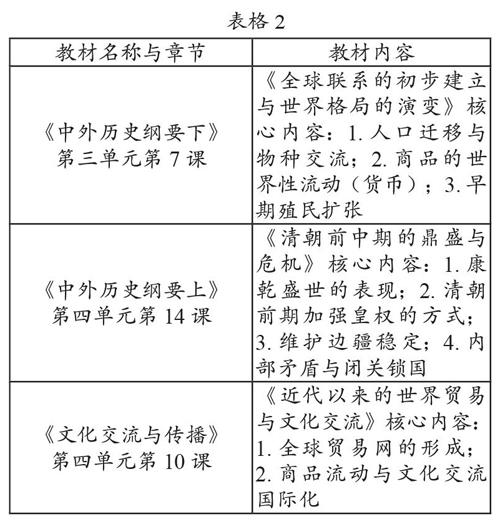

当然,最直接并且有效的整合路径就是查阅课标要求以及熟读教材,发现课标要求间的联系,寻找《纲要》上下册、限定选修三册等教材间的共通之处,尽可能做到“分册不分割”的融合贯通。同样以部编版《全球联系的初步建立与世界格局的演变》一课为例,笔者对课标要求和教材内容作了简单整理,如下表格1、2(见下面表)。

通过对课标与教材内容的整理,教师不仅对该课的教学内容有相对清晰的认知,同时也能跳出片段式的历史,更好地在教学过程渗透一种“大历史”理念下的时空观念。例如此课,教材内容展现出全球联系初建中各地多维度的交流状况,但其中更多倾向于生产资料(要素)层面。而此时结合课标以及其他章节的教材内容,就可以整合补充其在政治外交和文化理念方面的有关内容。这可以使本课更加丰盈,更具有逻辑分析的完整性。通过整合必修的中国史与世界史,辅以限定选修,结合有价值的课外内容,以一个适宜的线索将其串联,这种整合范式使学生既能够落实本课的基础史实,又能理解甚至分析史实背后的变化逻辑。

二、抓准事物变迁以及历史影响的差异

(认知冲突)在课堂教学中,就是表现为学生已经储备的知识和将要学习的新知识之间存在不一致,甚至是矛盾冲突的现象,然后教师利用这一现象,营造合理的认知冲突,增强学生学习的积极性,激发学生探索未知的欲望,完成教授新知的任务。[4]借用哲学中的一个高频观点:矛盾是事物发展的源泉和动力。在高中历史教学中,教师抓出每课内容中的关键矛盾点(即差异),一方面能够提高学生的学习积极性,一方面也能体现历史演进前后变化的特征。这两者可以交相呼应,既有趣又有意。

在《全球联系的初步建立与世界格局的演变》一课中,其差异点在课题中就已然显现,主要就是从区域史演变为全球史,但冲突点在于全球联系建立过程中东西方的不同反应以及产生的不同结果。为了让学生充分感受其中的差异,笔者在教学过程中就选取了利玛窦(1552—1610)的一段议论:“尽管他们(中国)拥有装备精良、可轻而易举地征服邻近国家的陆军和海军,但不论国王还是他的人民,竟然都从未想到去进行一场侵略战争。他们完全满足于自己所拥有的东西,并不热望着征服。在这方面,他们截然不同于欧洲人;欧洲人常常对自己的政府不满,垂涎其他人所享有的东西。”[5]以这段议论为载体,笔者设置层层递进的三个问题:1.根据教材和所学,列举史实验证当时中国与欧洲人的這类差异。2.根据教材和所学,分析当时中国与欧洲人的差异产生哪些影响?3.根据材料和所学,分析当时中国与欧洲人产生这类差异的原因并做出恰当的评议。三个问题以东西方为对比,强调差异性,激发学生的求知欲。同时,对比内容的难度渐次提升,贴近学生的分析方式,渗透史料实证、历史解释等学科核心素养。

通过第一个问题,学生获得基本的史实认知,例如:①中国在郑和下西洋后,几无重大海外探索;②通过政府政策,禁止中国民间的对外贸易;③西方自地理大发现以来,不断开发新的航线;④出现日益繁荣的“三大洋”的各类交流。通过第二个问题,学生能够掌握:①近代中国落后于欧洲的历史渊源;②美洲、非洲土著文明凋敝的外部因素;③近代欧洲崛起的外在条件;④世界各地主动亦或被动地建立初步联系等内容。基于第一、二问,学生基本完成本课的教学内容。但学生心中必然还有关键的一问没有解决,也就是第三问题。对于海外交通不同发展方向的这种比较,不能不引起每个关心中国文化进程的人的历史沉思。[6]学至此时,学生也总会思考当时明清的中国统治者为什么会有这样的选择?当时的中国多数士人与社会精英为什么就没有更进一步的探索?这是不是中华文化的怠惰?这是不是西方近代文明的全然优越呢?我们如何面对这全球联系初建中的东西方文化的碰撞呢?其实就是让学生在面对各种文化差异时应该有一个科学的处理方式。

三、筑构中华文化以及世界多元的认同

在强调历史发展的各自差异时,也总会习惯性去思考差异背后的优劣。如何引导学生树立一个科学的评价观念,以及涵养应有的“家国情怀”,这是中学历史教学的又一重要任务。认识中华文明的历史价值和现实意义;了解世界历史发展的多样性,理解和尊重世界各国、各民族的文化传统,具有广阔的国际视野,树立正确的文化观。[7]只有用科学的方式才能使学生形成科学的文化认同。对于文化认同的达成,学生不应该是机械地对教师论断进行记忆,教师也不应无底线纵容学生的言论。要达此目的,就应该摒除成见,客观公正地分析中外历史,“不虚美,不隐恶”,同时也“不虚恶,不隐美”,不能预设了立场,按图索骥,故意“找茬”[8]。

《全球联系的初步建立与世界格局的演变》这一课,重点分析了3点内容。其一,人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局和自然环境。其二,随着海上航路的扩展和商品的世界性流动,世界各地区之间的经济联系不断加强。其三,新航路的开辟和西欧的殖民掠夺,改变了世界格局和历史发展进程,欧洲资本主义获得发展。面对这些内容,常规的教学引导是对中国闭关自守、盲目自大的否定,同时还有对西方早期殖民扩张的野蛮行径的批判。这些固然没有错,且是需要继承的,但是否就仅此而已了呢?比如有学生就曾问过:“中国虽闭守,但不外侵;西方虽外霸,但有探求精神,我们该如何看待,如何选择?”又比如有学生问:“疾病在人口大流动和贸易经济联系中传播得更加快速,这种流动和联系的重要是否超过了生命的价值?”其实这些问题不仅仅是在全球联系初建时需要思考,同样在当下亦需要思考。

正是因为有这样的课堂经历和眼下的热点问题,所以笔者在设计该课时,对最后的教学环节加以完善,主要是在常规的基础上又加入了三段文字材料,尝试回答之前遇到的问题和引導学生树立正确的价值观。第一段材料是中国著名社会学家费孝通先生的十六字观点:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”第二段材料是习近平总书记的一句话:“正本清源、守正创新,一个国家、一个民族不能没有灵魂,作为精神事业,文化文艺、哲学社会科学当然就是一个灵魂的创作,一是不能没有,一是不能混乱。”第三段材料是一则新闻:“中国将在两年内提供20亿美元国际援助,用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展……中国新冠疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”通过三则材料,引导学生思考,其关键点在于“守正创新”,不论个人,还是民族,亦或是国家,乃至全世界,都应坚守人类道义的底线,尝试自我突破的勇气,拥抱异域文明的气度,承担天下兴亡的责任。

教学策略体现教学理念,影响教学效果。如何制定科学的高中历史教学策略,每位教师都有着自己的积累与思考。笔者以为通过“重视教学内容的整合,辨析史事特征的差异,构筑多元文化的认同”这样的教学策略,具有一定的可操作性,有益于高中历史教学。当然其中还有许多未尽之处,笔者将通过后期的实践,不断完善提升。

【注释】

[1]朱可:《融会方能贯通:高中历史教学必须重视学生的深层思维》,《历史教学(上半月刊)》2020年第13期,第47页。

[2][德]贡德·弗兰克著,刘北成译:《白银资本:重视经济全球化中的东方》,北京:中央编译出版社,2000年,第98—100页。

[3][美]威廉·麦克尼尔著,余新忠、毕会成译:《瘟疫与人》,北京:中信出版社,2018年,第6页。

[4]曹勇:《认知冲突策略在高中历史教学中的应用——以“两宋的政治和军事”为例》,《历史教学(上半月刊)》2020年第11期,第66页。

[5][意]利玛窦等著,何高济等译:《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1983年,第58—59页。

[6]张岂之主编:《中国历史十五讲(第二版)》,北京:北京大学出版社,2015年,第81页。

[7]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第7页。

[8]高怀举:《中学历史课堂上的四大“痼疾”》,《中学历史教学参考(上半月刊)》2020年第11期,第8页。