问题情境创设与历史解释素养培养

2021-09-29武松健

武松健

作为历史学科五大核心素养之一的“历史解释”,是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。根据《普通高中历史课程标准》(2017年版),历史解释素养水平1至水平4的表现程度可概括为:认识历史结论;理解现实问题;评判历史解释;提出历史见解。历史是过去的事情,学生要了解和认识历史,需要了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们所面临的实际问题,进而才能去理解历史和解释历史。因此,“在教学过程的设计中,教师要设法引领学生在历史情境中展开学习活动,对历史进行探究。”[1]本文试以《中外历史纲要》(上)《国家出路的探索与列强侵略的加剧》一课为例,从问题情境创设的角度,探究历史解释素养的培养路径,以求教于方家。

一、创设学习情境,深刻认识历史结论

历史学习情境是指学生“在历史学习中遇到的问题,如史料、图表、历史叙述、史论等问题”[2]。《中外历史纲要》的一大亮点是每课均创设了“本课导入”、“历史纵横”、“史料阅读”、“学思之窗”等不同形式的学习情境。本课中,课标要求落实两个主题:一是认识社会各阶级(本课主要涉及农民阶级的太平天国运动和地主阶级的洋务运动)为挽救危局所做的努力及存在的局限性;二是认识列强侵华(本课主要讲19世纪六、七十年代边疆新危机、甲午中日战争和列强掀起瓜分中国狂潮)对中国社会的影响。为此,我整合教材的学习情境,帮助学生深刻认识了有关历史的结论。

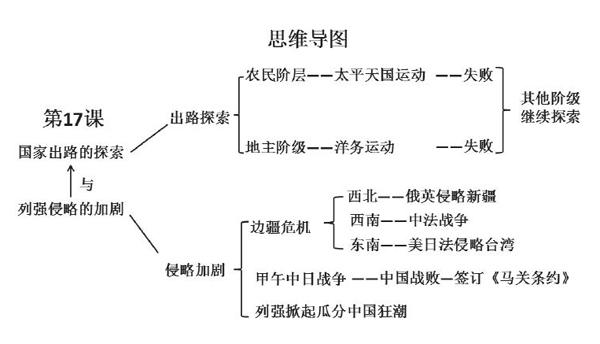

1.构建思维导图,梳理历史结论

通过上述思维导图,学生可以宏观把握本课的知识结构,初步认识:鸦片战争后,面对民族危机,农民阶级(太平天国运动)和地主阶级(洋务运动)分别以不同的方式进行了国家出路的探索,但由于各自的局限性,均以失败而告终;19世纪六十年代以后,中国西北、西南、东南边疆地区出现严重危机,甲午中日战争后,帝国主义对中国的侵略日益加深,民族危机不断加剧,其它阶级继续开始了新的斗争与探索。

2.利用辅助栏目,深化历史结论

在讲述太平天国运动时,要求学生结合教材第96页的“史料阅读”,分析《天朝田亩制度》和《资政新篇》未能实施的原因。认识《天朝田亩制度》严重脱离当时生产力发展的实际;而《资政新篇》不是农民斗争的产物,不符合农民自身的实际,加上客观的战争环境,两个文件都未能实施。在讲述洋务运动,可利用第97页“学思之窗”,重点从目的分析其失败原因。(材料略)学生从“剿发逆”、“勤远略”关键词中,指出洋务运动的直接目的是对内镇压农民起义,对外抵抗外来侵略,其根本目的是维护清朝统治。我进一步总结,从本质上来讲,农民阶级和地主阶级都属于旧的阶级,他们无法承担带领中国走向近代化的重任。

3.运用历史地图,活化历史结论

在讲述列强侵略加剧时,我主要通过《19世纪中后期中国边疆危机图》《甲午中日战争形勢图》和《19纪末帝国主义列强在华划分势力示意图》三幅地图,结合课后“问题探究题”,引导学生认识民族危机加深。(材料略)通过创设这样的学习情境,让学生进一步认识到:19世纪60年代后,中国出现了严重的边疆危机,甲午中日战争,进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊。甲午战败,直接刺激了帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机严重。面临“三千年未有之大变局”,中国社会各阶层进行了挽救民族危亡的斗争。推动了救亡图存运动,激发了政治变革思潮,加快了中国近代化(现代化)进程。这样一系列的情境学习问题,帮助学生整体把握了本课主题,加深了对本课有关历史结论的认识。

二、创设生活情境,全面理解现实问题

生活情境是指“在个人生活、家庭生活、社区生活中遇到的与历史有关的问题,如在倾听长辈的回忆、观看影视剧、游览名胜古迹时遇到的问题”[3]。正如杜威所说“教育即生活”。从学生比较熟悉的生活入手,便于学生接受和理解。

1.还原“生活画面”,让学生从生活经验理解现实问题

在讲述台湾人民反割台斗争时,我呈现了一幅《反割台斗争期间的高山族义军战士》历史图片和刘永福黑旗军抗日视频片段,并进行了这样的设问:《马关条约》签订的消息传来,震惊全国,“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”;台湾岛内更是哭声一片,假如你是当时的台湾人,你将有怎样的举动?(请用第一人称叙述)学生通过将自己置身于当时日本殖民统治下的处境,来谈自己不愿做亡国奴,定当奋起抗日。这样自然加深了对当时台湾人民武装抗日斗争和不屈服于日本坚强意志的理解。

2.捕捉“生活现象”,让学生从生活实践感悟现实问题

在讲述甲午战争对台湾影响时,我捕捉了这样一个“生活现象”:当我们去台湾旅游时,会发现在台湾的日常用语中,有不少日本人的蛛丝马迹,比如,台湾人把卫生间称为“化妆室”,幼儿园称为“幼稚园”,在日语中都能找到相同的汉字称呼,此外,台湾人还喜欢用“欧巴桑”或“多桑”称呼老人。引起了学生的学习兴趣后,我呈现了日本在台湾进行文化侵略的有关材料(材料略)。

设问:日本统治中国台湾为什么要推行日语教育,阻止汉语教育?

学生七嘴八舌,多数回答是文化侵略,我进一步指出这是通过民族同化政策来实行文化侵略。通过选择与学生生活较为贴近的日本对台湾教育侵略这一切入点,帮助学生认识日本民族同化政策对台湾人民带来的伤害,看清日本侵略者的险恶用心,做到以史为鉴。同时,通过创设贴近学生实际学习和生活的问题情境,拉近历史与现实的距离,引导学生用现实生活中的历史元素来理解现实问题,培养学生在新情境中分析和解决历史与现实问题的能力,从而体现史学的教育功能、达到培养学生素养的目的。

三、创设社会情境,客观评判历史解释

社会情境问题是指“对社会问题的历史考察,如某种社会风俗、某一国际争端中的历史背景问题”[4]。钓鱼岛问题、琉球问题都是当今东亚国际关系的未解问题,其根源都是甲午中日战争种下的。这些争端难以解决,也恰恰反映了国家利益和不同的历史认识。为了帮助学生分辨有关甲午中日战争不同的历史解释及产生不同历史解释的原因,我创设了这样几组情境。

1.透过舆论宣传,区分不同历史解释

材料1:朝鲜为我大清藩属二百余年,岁修职贡,为中外所共知。近十数年,该国时多内乱,朝廷字小为怀,叠次派兵前往戢定,并派员驻扎该国都城,随时保护。

——《大清国光绪皇帝对日宣战谕旨》

材料2: 朝鲜乃帝国首先启发,使就与列国为伍之独立国,而清国每称朝鲜为属邦,干涉其内政。

事既至此,朕——亦不得不公然宣战,赖汝有众之忠实勇武,而期速克平和于永远,以全帝国之光荣。

——《日本国明治天皇对清宣戰布告》

设问:光绪皇帝与明治天皇对出兵朝鲜的理由有何不同认识?为何有这种不同?

学生的回答很到位,光绪皇帝认为,朝鲜是中国的属国,去帮助朝鲜平息内乱;而日本明治天皇认为朝鲜是一个独立国家,清政府侵犯了朝鲜的独立,日本出兵是帮助朝鲜巩固独立,维护东亚与世界和平。两国认识不同的原因是所站的国家立场不同。

2.比较史料记录,分辨不同历史解释

为了检测学生分辨历史解释的能力,我趁热打铁,引用了2010年的全国高考文综35题:

中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。”日文出版的《二十七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。济远首先向我发炮,旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。”这说明( )

A.研究者的立场会影响其对历史的解释

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.原始记录比研究文献更接近历史真相

学生能够迅速作出准确的选择A。历史认识是多元化的,同一历史事件,不同立场会有不同的历史认识。学生不仅要能区分不同历史解释,而且要能分析和说明导致这种不同历史解释的原因。

四、创设学术情境,独立提出历史见解

学术情境是指“历史学术研究中的问题,如历史学家对某一历史问题有多种看法等”[5]。本课涉及的学术情境问题较多,我重点选择洋务运动评价为切入点。

1.梳理学术研究,了解不同历史观点

我对史学界关于洋务运动的评价向学生作了简单介绍:19世纪末,梁启超认为洋务运动为维新变法起了“筚山开路”的作用,基本肯定洋务运动;20世纪40年代后期,以范文澜、胡绳为代表的学者,把洋务运动放在近代两条政治路线对立和斗争中来考察,认为洋务运动执行的是反动路线;20世纪60年代后半期到70年代,史学界主流观点认为洋务运动是为维护清朝统治的地主阶级“自救”运动;改革开放后,我国史学界认为洋务运动主观目的是“自强”、“求富”,维护封建统治;客观上则促进了民族资本主义工业的发展,是中国近代工业化的起步。

2.呈现学术观点,尝试提出独立见解

为了引导学生对洋务运动大胆提出自己的看法,我引出了1999年全国历史高考42题:

关于洋务运动的历史作用,有不同的看法,大致是:(一)主要是积极的,但也有消极作用;(二)主要是消极的,但也有积极作用,请按照自己的理解说明你同意哪一种看法并阐述理由(14分)。(注意:本意旨在考查独立思考能力。不能同意哪一种看法,或有别的看法,只要有理有据均同等评分)

课堂讨论时,一些同学认为,洋务运动客观上引进了技术,培养了人才,刺激了中国民族工业的产生和发展,是中国早期现代化的尝试,应该肯定;也有一些同学认为,洋务运动只学器物,不改变生产关系,其目的是巩固清朝统治,并且采用封建衙门式管理,没有使中国走向富强,其失败是必然的。还有一些同学认为,对洋务运动的评价应该一分为二看待,既要看到客观进步性,也要认识它的局限性。

为了鼓励大家独立探究历史问题,敢于提出不同观点,我为他们提供了当年高考的评分说明。

对这一问题的讨论和解答,重点培养了学生的历史解释素养(水平4):在独立探究历史问题时,能够在尽可能占有史料的基础上,尝试验证以往的说法或提出新的解释。尽管学生的回答还不能做到论证充分,但能在独立于历史教材结论之外,开始有自己新的解释,特别是能提出自己独立看法与理由,则是迈出了可喜的一步。

我们在创设问题情境时,应该注意如下几点:1.紧扣课标要求。问题情境的创设要服务和服从于课标的需要,如果问题情境的创设脱离了课标要求,就失去了它应有的意义。2.充分利用教材。统编高中教材《中外历史纲要》中许多栏目的内容选材广泛、内容新颖,并且贴近教学内容,便于我们就地取材;有些课后“探究与拓展”,我们可对它加以改编利用,有效服务于教学的需要。 3.避免面面俱到。“无情境不教学”,并非在每堂课的每个教学内容都必须要创设问题情境。在历史教学中,也并非每个环节都适合创设问题情境。偏离教学实际,无视教学目标,忽略核心素养,是问题情境创设的大忌。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2020年修订版)》,北京:人民教育出版社,2020年,第51页。

[2][3][4][5]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第59页。