历史解释的对话意义及课堂对话路径探析

2021-09-29喻照安余国华

喻照安 余国华

“哲学在解释中存在”[1],历史教育亦如是。当下,历史解释作为历史学科核心素养的重要组成部分,已成为历史课程教学的基本追求之一。那么,如何让这个追求“落地”呢?本文拟通过探析历史解释的对话意义以及课堂对话路径,以寻求落地之策,并求教于同仁。

一、历史解释的对话意义

如前所言,历史教育在解释中存在。柯林武德认为:“历史学的程序或方法根本上就在于解释证据。”[2]中学历史新课标则明确表述为:“历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法……通过对历史的解释,不断接近历史真实。”[3]可见,历史解释在历史课程教学中的意义已不容置疑。

那么,历史解释在对话上如何彰显其意义呢?要回答这一问题,首先得分析对话在课程教学中的地位与作用。教学意义上的对话一般指向“主题交流”,即围绕问题开展交流与讨论。20世纪80年代以后,對话教学理论在国外悄然兴起,克林伯格对此有经典的表达:“在所有的教学之中,都进行着最广义的‘对话。……不管哪一种教学方式占支配地位,这种相互作用的对话是优秀教学的一种本质性的标志。”[4]在国内,钟启泉教授认为,“真正优质教学应当是知识的建构,是教师引导学生同教科书对话,同他者对话,同自己的内心对话。”[5]进入21世纪,对话教学理念已成为世界性共识:“学习不应只是个人的事情。学习作为一种社会经验,需要与他人共同完成,以及通过与同伴和老师进行讨论及辩论的方式来实现。”[6]显然,“讨论及辩论”是典型的对话形态。

可见,历史解释与对话在历史教学中均具有重要的意义。那么,历史解释如何彰显对话意义呢?可解析为以下三方面:

(一)对话是历史解释的主要载体

可以说,没有沟通与语言的学科教学是不存在的,对话就是教学沟通的基本形态。同理,对话亦是“历史解释”教学的主要载体,理解如下:第一,对话是历史解释的“思维外壳”。语言是思维的物质外壳,对话也是历史解释思维的物质外壳,因为对话是历史课堂的基本语言,历史解释是历史课堂的基本思维活动。第二,对话是以思维为基础的。很明显,对话本身就包含一定思维的对话,它不是一个单纯的行为过程,而是一个思考与表达的过程。而历史解释必须以理性分析和客观评判等思维表征为基础,因此,对话应当成为历史解释思维不可替代的载体。第三,对话是达成社会经验的基本途径。在教学中,如果需要达成像历史解释这类的理性分析和客观评判的思维目标,光靠个体独思是不够的,需要通过对话等方式来与他人共同完成。

(二)对话是历史解释的重要矢量

矢量是一种既有大小又有方向的量,又称之为向量。对历史解释而言,对话的矢量意义可作如下理解:首先,对话是一种课堂力量。学生在课堂上开展历史主题探究与解释活动,光靠学生的独思是难以达成的,更需要通过师生对话等教学交往来开启增量式和推动性的历史学习过程,即所谓“对话赋能课堂”。其次,对话是一种有方向的课堂力量。这种方向性主要体现在教师指导以及学生之间的启发上面。当然,教师方向上引导和学生间的矫正,体现在大方向上,而不是给学生思维“画禁区”“定方向”。再次,对话是一种有大小的课堂力量。课堂对话是多层次的、多形态的,也是有力量大小的。比如,小组内同学间的对话,以相互启发为主,牵引力稍弱;教师预设性主题对话,引导力则稍强。此外,异步教学则强烈呼唤教师针对不同学习层次的学生开展不同力度的对话与指导。

(三)对话是历史解释的必要调节

这里,主要围绕历史解释的力度与锐度来阐释对话的调节作用。第一,对话可以借用外部力量来增强审辨性解释,在力度上发挥调节作用。譬如,在史料研习中,课堂常有很离谱解读现象,其主要原因在于解释缺乏审辨性。而老师和同学的对话引导,是学生提高审辨性解释能力的重要方法。第二,对话让历史解释变得可描述、可理解、可共享,在锐度上发挥调节作用。正如约翰·哈蒂所言:“当成功的教和学发生时,在教师和学生表现出的热情里,教和学是可见的。”[7]很显然,可听见也是一种可见。在教学中,只有让学生思维过程变得可看见、可描述、可共享,学习才会更有效。

二、历史解释的课堂对话路径探析

深刻理解历史解释的对话意义是探析历史解释课堂对话路径的基础。在教学中,我们探索出了以下三条对话路径,具体解读如下。

(一)“连接→叙述→揭示”路径

基于对话的“载体”意义,我们探索出了“连接→叙述→揭示”路径。其涵义为,通过对话连接史实,叙述史实关系,揭示史实关系的必然性与或然性,达成相关的历史认识。其要素解读为:连接是一切思维的起点,也是历史认识或历史解释的基点;叙述是激活历史情境的重要手段,通过对话叙述史实关系,可以构建课堂语境和历史语境;揭示是对历史现象的本质探求,是历史解释素养培育的表现,下面表1具体说明之。

由表1可知,“连接”聚焦史事,“叙述”聚焦史事间的关联,“揭示”聚焦深度认识。很显然,叙述是连接与揭示的桥梁。在教学中,“叙述”式对话应做好以下三点:一是提示在先,教师要择机为学生提供“连接”提示,引导学生关注“教材前后”和“古今中外”;二是思考在前,要引导学生先思考,再用自己的话来叙述,尽量避免以“捧书宣读”来对话;三是倾听相连,只有引导学生认真倾听同学的叙述,才能触发真实的对话。

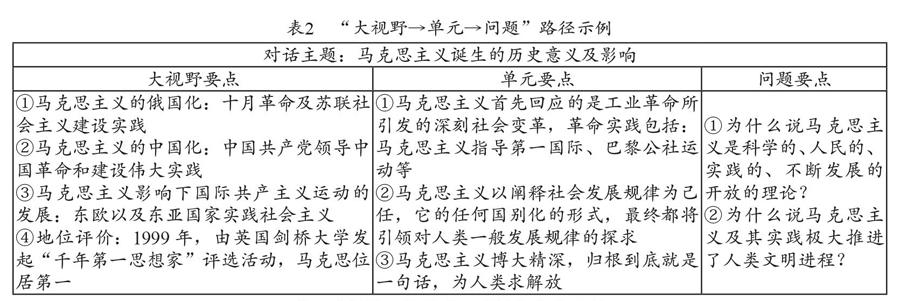

(二)“大视野→单元→问题”路径

基于对话的“矢量”意义,我们探索出了“大视野→单元→问题”路径。其涵义为,教师首先引导学生突破“本课知识”藩篱,将思维触角扩展至单元主题或更为宏观的视点,把握其基本意蕴,然后引领学生对话本课的关键问题,最后形成为“小中见大”的历史解释。质言之,该路径所追求的是“知大论小”“知世论事”的历史教学意义。下面以表2例证之。

表2列示了“大视野”“单元”和“问题”三层级理解要点。“大视野”要点聚焦“具象感受”,即彰显马克思主义具象性的世界实践及评价例证,让学生感受到马克思主义的力量重在“改变世界”(尤其是对中国社会的巨大“改变”)。“单元”要点触及“理论回应”,马克思主义首先回应的就是工业革命所引发的深刻社会变革,引导学生深刻理解工业革命与马克思主义诞生的内在逻辑关系。“问题”要点重在“深化认识”,即不仅要认识马克思主义是科学的、人民的、实践的、不断发展的开放的理论,而且还要认识到它极大地推进了人类文明进程。

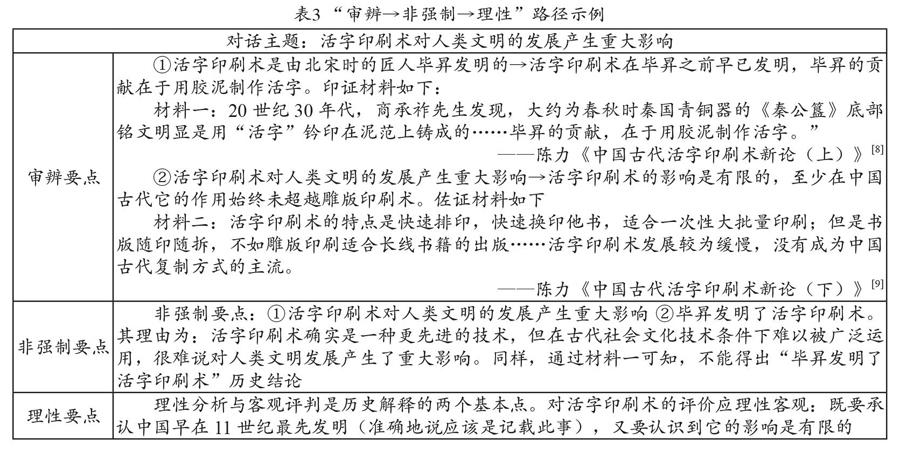

(三)“审辨→非强制→理性”路径

基于对话的“调节”意义,我们探索出了“审辨→非强制→理性”路径。其内涵为:通过师生对话,引导学生对史料、他人观点进行辨析,学会不轻信、不盲从,做到“一分证据说一分话”,对暂时无法解释的史学内容,不作强制解释,形成理性的思维方式和品质。下面以表3为例探讨之。

表3为师生解读活字印刷术提供一条对话路径,这一路径起点在审辨意识,中点在“一分证据说一分话”,终点在理性归纳。当然,这并非一味让学生的“审辨”囿于学术争论之中,更不是让学生否定一切,而是引导学生遇到史料与观点后,要不盲从、会审辨、有路径,在对话中提升历史思维品质。

【注释】

[1][德]海德格尔:《对亚里士多德的现象学解释》,北京:华夏出版社,2012年,第36页。

[2][英]柯林武德:《历史的观念(增补版)》,北京:北京大学出版社,2010年,第11页。

[3]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第5页。

[4]钟启泉:《课程的逻辑》,上海:华东师范大学出版社,2007年,第205页。

[5]钟启泉:《课堂转型》,上海:华东师范大学出版社,2017年,第165页。

[6]联合国教科文组织:《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》,北京:教育科学出版社,2017年,第40页。

[7][新西兰]哈蒂:《可见的学习:对800多项关于学业成就的元分析的综合报告》,北京:教育科学出版社,2015年,第31页。

[8]陈力:《中国古代活字印刷术新论(上)》,《中国图书馆学报》2019年第2期,第4—14页。

[9]陈力:《中国古代活字印刷术新论(下)》,《中国图书馆学报》2019年第3期,第4—13页。