论《白虎通》对制度伦理的阐发及其历史定位*

2021-09-02王健

王 健

(江苏师范大学 历史文化与旅游学院,江苏 徐州,221009 )

《白虎通》作为两汉时期的一部重要经典,自从20世纪初新史学兴起就受到空前重视。其后出版的思想通史和伦理思想史著作中,多有专章论述《白虎通》的思想,学术界发表的专题论文已近百篇,该话题已成为汉史领域的一个研究热点。(1)用《白虎通》为题名关键词在中国知网上搜索到的学术论文近百篇,基本反映了当前的研究动态。从中可见,迄今研究课题主要有《白虎通》的纲纪思想、忠孝思想、该书传世文本与白虎观奏议的关系、该书与汉代今古文经学、与谶纬思想的关系以及《白虎通》与董仲舒理论的比较等。

目前对《白虎通》的定性,主要有三种观点:一是“神学化法典”说。侯外庐认为,该书是整合汉代今古文经学及谶纬思想的一部神学化法典,是“庸俗经学和神学的混合物”(2)侯外庐等:《中国思想通史》(第2卷),北京:人民出版社,1957年,第229页。余敦康认为,该书形式上“属于经学的范围”,但实际上它是“制度化了的思想,起着法典的作用”。见任继愈主编:《中国哲学发展史》秦汉卷,北京:人民出版社,1985年,第474页。。二是“礼典”说。《白虎通》征引五经中礼经的比重最高,该书被认为是一部配合制礼动议而编纂的礼法人伦经典。(3)林丽雪:《白虎通“三纲”说与儒法之辨》,《书目季刊》1983年第17卷第3期;王四达:《是“经学”、“法典”还是“礼典”?——关于〈白虎通义〉性质的辨析》,《孔子研究》2001年第6期。三是伦理史名著说。基于该书对儒家道德伦理的整合与发展,治伦理思想者将其认定为汉代伦理思想的名著。(4)沈善洪、王凤贤:《中国伦理学说史》,杭州:浙江人民出版社,1985年;李书有主编:《中国儒家伦理思想发展史》,南京:江苏古籍出版社,1992 年;陈少峰:《中国伦理学史》上册,北京:北京大学出版社,1996年。上述见解推进和深化了对《白虎通》性质的认知。

既往研究表明,该书在汉代经学背景的主导倾向之下,具有学术内涵上的多义性,从而为开展多角度的观照提供了可能性。本文在参酌前哲时贤研究意见的基础上,引进“制度伦理”的分析范畴,从新的视角来考察《白虎通》的论证模式,深入汉代语境,力求作出客观分析和科学取舍,给予该书以应有的历史定位。

一、从《白虎通》条目设置看其逻辑构架的特点

传世的《白虎通》为后人保留了44卷规模的体例,共有43个专题。清人庄述祖又从其他文献中勾稽出较为可观的轶文,增益了该书的规模,条目上升到50条,共7万字。清代陈立《白虎通疏证》加以收录,本文参酌陈立疏证本对该书所述专题进行分类。

《白虎通》所置条目中的主体事象,首先是皇帝制度和官僚制度,包括爵、号、谥、封公侯、巡狩、考绩、致仕等;其次是以皇帝治国活动为主体的国家礼制,如绋冕、丧服、崩薨、五祀、社稷等;其三是军事、法律制度,有三军、诛伐、五刑等;其四是教育和文化,有辟雍、五经;其五为社会伦理,有三教、三纲六纪、宗族等;其六为自然、精神世界和社会的文化范畴,有天地、日月、四时、瑞贽、情性等。

这些条目的人文属性,首先应归之于经学范畴,大多属于两汉经学致力诠释的话题;其次,属于广义的典制,“是东汉帝国大力推行的一套封建宗法等级制度的总称”(5)任继愈主编:《中国哲学发展史》秦汉卷,北京:人民出版社,1985年,第490页。。追究源头,所谓经学范畴的起源,还是对现实典制的考量和阐发。因此,经学的范畴与国家典制的事象,两者其实是相互叠合的。至于其中自然、精神世界和社会的文化条目则属于文化哲学范畴,也是经学所热衷研讨的主题。

以下将《白虎通》与相关的两部书稍作比较,即西汉经学大师董仲舒的《春秋繁露》、宋人编纂的《西汉会要》和《东汉会要》,以期透析《白虎通》全书逻辑架构的特点。

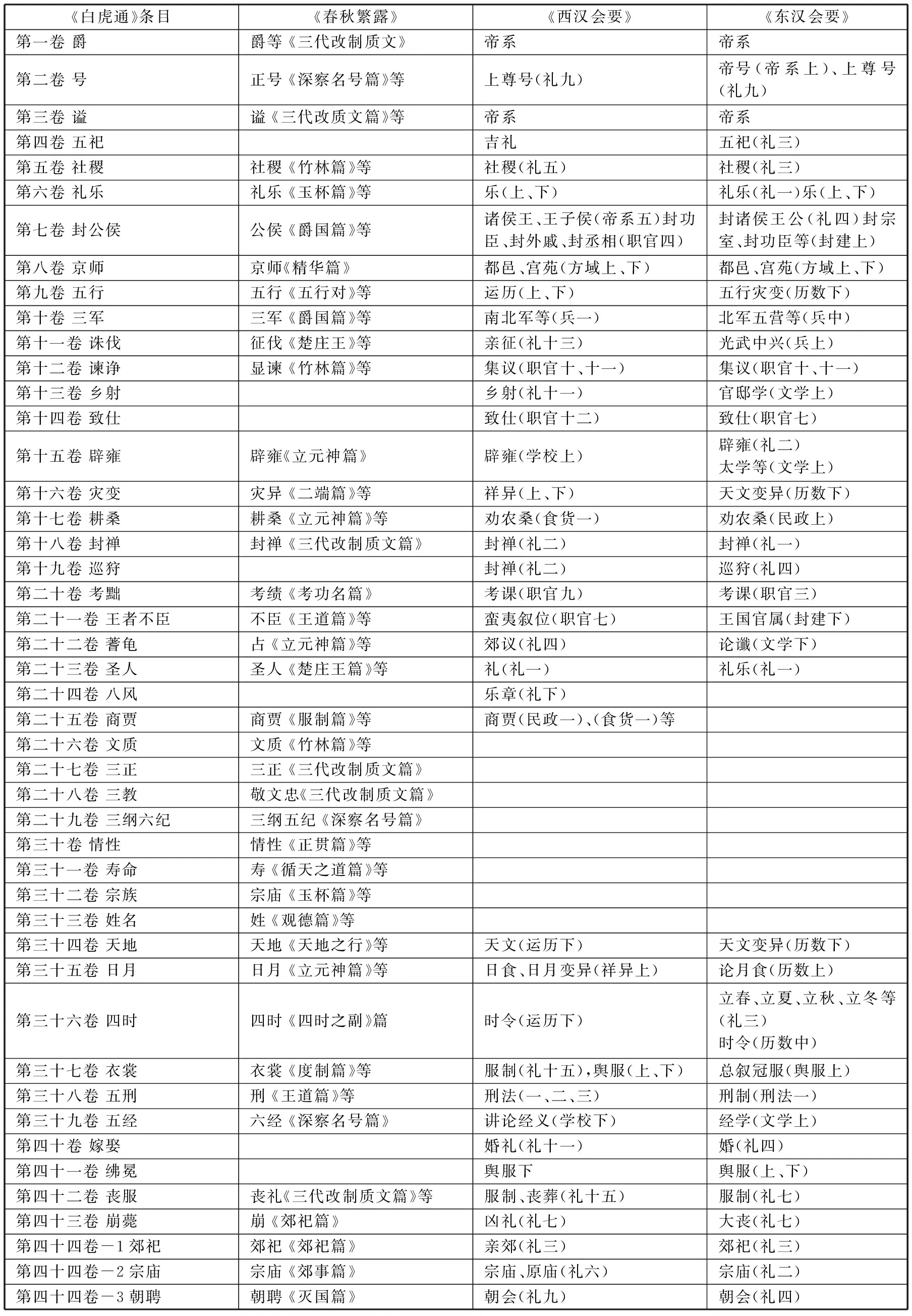

《白虎通》条目与《春秋繁露》《两汉会要》对照表

从上表可见,《白虎通》的50个条目中,有40余条与《春秋繁露》辞目可以对应。这个事实说明,它所设定的议题在很大程度上沿袭了董仲舒时代经学所聚焦的政治典制和自然、精神及文化范畴。

再看与《两汉会要》的对照栏。两者之间相同或近似的约40条,这进一步证明该书论述主体就是国家典制。正如以往研究者所归纳,“几乎包括了封建社会从思想到制度的上层建筑的全部内容,而特别着重于制度方面的规定”(6)任继愈主编:《中国哲学发展史》秦汉卷,北京:人民出版社,1985年,第476页。。

再看与《两汉会要》对照的空白区。缺乏对应关系的有第九卷“五行”、第二十一卷“王者不臣”等共计19个条目。其中“蓍龟”“宗族”“嫁娶”三者虽然在《会要》中找不到对应条目,但也应属于制度性质。该书中“天地”“日月”“四时”属于自然范畴;“性情”“三正”“三教”“纲纪”属于精神范畴;“姓名”“圣人”“商贾”属于社会范畴。这些文化范畴恰恰是与《春秋繁露》密切对应的条目。国家典制和文化范畴条目分别构成该书重点论述的两大类内容。(7)相比而言,宋人编纂的《两汉会要》所记汉代典制事象更趋精密,如《西汉会要》分为15门,367件事。见徐天麟:《西汉会要》,北京:中华书局,1955年,第1页。从《白虎通》的排序规则看,基本遵循了先具象、后抽象的原则。

需要指出的是,该书所释典制并非等同于汉廷的真实制度,很多来自经学高度理想化的典制。例如,《爵》篇论述爵有五等:“《王制》曰:‘公,侯田方百里,伯七十里,子、男五十里。’”《封公侯》篇:“王者立三公,九卿,二十七大夫,足以教道照幽隐,必复封诸侯何?重民之至也。善恶比而易知,故择贤而封之,以著其德,极其才。”今按,该书讲诸侯职责是“子养百姓”“治其民”,与东汉封国制度大相径庭。可知《白虎通》讲到的封国制度中糅合了被理想化的西周制度。当然,汉制与之有着密切的内在联系。透过阐释历史制度来映射当代制度,思考重点落脚在现实制度的语境之中,这正是汉代经学特别是今文经学的根本精神所在。

作为东汉经学的集成之作,《白虎通》庞大的体制还可以与传统的儒家六经相比较。自战国以来,人们认为,儒家六经在学术内容和政治功能上各有分工。《庄子·天下篇》云:“《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《乐》以道和,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。”(8)王先谦注:《庄子集解》,上海:上海书店,1987年,第96页。《史记·太史公自序》引用孔子语:“《易》著天地阴阳四时五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,故长于政;《诗》记山川溪谷禽兽草木牝牡雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辩是非,故长于治人。”(9)司马迁:《史记》卷一百三十《太史公自序》,北京:中华书局,1959年,第3297页。

将《白虎通》的条目设置与六经的分工说法相比,可以看出该书理论视野超越了六经中的任何一经,包含有道著天地、纲纪人伦、圣人之事、封禅山川、礼乐道和、名分尊卑,举凡六经主题几乎都在该书条目中找得到线索,这说明该书具有集成式的百科全书性质。

因此,《白虎通》是一部涵盖国家制度、人文典制和精神范畴的大制作。可谓囊括天地日月人文,包举国家基本制度、社会生活和精神范畴,从中体现了汉章帝亲临御制、指导博学鸿儒打造文化盛典的政治魄力,折射了汉代文化宏大的历史气魄、总揽万物的开阔视野和天人合一的道德意识,也是东汉盛世国家综合实力的缩影。

二、“制度伦理”:《白虎通》的阐发主旨

上文采用了南宋人编撰的会要诸门类作为参照系,但会要体是晚出的典制记叙体例,而成书于东汉的政书有所谓《汉官七种》,这是当时记叙汉代官制及相关礼品仪式的制度经典,书中详载各级官僚机构、分官设职的具体情况和每一官职的品秩、员数、职权、沿革、俸禄等,而说明制度义理则不在其体例功能之中。 《白虎通》虽然覆盖了汉朝典制主要门类,但疏于记述其详,与展示典章制度的政书大相径庭,其重心却落在制度伦理意涵的阐发上,两者差距其实是经史分工的差异。

在宏大的天人合一架构之下,《白虎通》预设的政治文化价值目标是什么?采取了怎样的论证模式?该书性质应如何定位?为了回答这些问题,下文借鉴跨学科的“制度伦理”话语,来加以深入探讨。

从严格意义上讲, “制度伦理”是个外来概念。“制度伦理”这一范畴的提出, 是与20世纪80 年代以来对西方制度经济学理论的引进和借鉴密切相关的, 特别是西方经济学中以科斯、诺斯等为代表的新制度学派的观点,受到国内学术界的重视和批评。(10)研究者认为:“从概念上分析,制度伦理不外乎两种:制度的伦理——对制度正当、合理与否的伦理评价和制度中的伦理——制度本身内蕴着一定的伦理追求、道德原则和价值判断。”参见方军:《制度伦理与制度创新》,《中国社会科学》1997年第3期。在这个中西学术交流、碰撞过程中,对制度伦理范畴的认识渐趋完善,被广泛应用到人文学科的研究领域中。

一般来说,制度伦理主要用来指称在一般非伦理的制度(如政治制度、法律制度、经济制度等)中所蕴含的道德原则、伦理价值, 是“制度中的伦理”(11)吕耀怀:《制度伦理与伦理制度》,《社会科学动态》1999年第10期。。制度伦理研讨制度与伦理之间的复杂关系,揭示两者互动规律及其内在机制,这为我们考察《白虎通》的学术定位打开了新的学术视野。(12)既往研究者已意识到《白虎通》在这方面的特征,比如将其表述为“甄别诸礼义理”,参见前揭王四达:《是“经学”、“法典”还是“礼典”?——关于〈白虎通义〉性质的辨析》。但就实际情况看,阐发制度伦理的视角,要比甄别义理更为准确、全面和深刻。

笔者认为,汉章帝召开白虎观会议的预定目标,旨在阐发朝廷典制的伦理理念,这成为与会群儒和班固著书的根本任务。在白虎观会议的史料中可见其预设的文化价值目标。汉章帝博征群儒,召开白虎观会议的动机是要“论定五经”“永为后世则”(13)《后汉书》卷四十八《杨终列传》,北京:中华书局,1965年,第1599页。。而在班固笔下,还有更简要的概括。他颂扬汉章帝倡导儒家伦理,“斟酌道德之渊源,肴核仁义之林薮”(14)《后汉书》卷三十下《班彪列传》附《班固传》,北京:中华书局,1965年,第1385页。。五经经义的协调只是形式和手段,根本目标便是要整合五经学说的精华,通过阐发国家典制的制度伦理,来大力彰显儒家伦理,“永为后世则”。阐发的直接目的,一方面是为汉家制度获得伦理上的正当性、合理性和合法性权威;另一方面,是为制度主体即帝王和官僚阶层提供“君道”“臣道”,并且为典制之下的庶民提供教化和纲纪伦理。

循此思路,与会者提出了多达30余则典制条目作为主体议题,《白虎通》采用问答体例,揭示出典制深层的制度理念,实现“斟酌道德”“肴核仁义”的既定目标。

统观全书致力阐发的制度伦理,主要集中在两大领域:一是以帝制、官制和礼制为中心,重点阐发汉代政治制度所依托的“专制伦理”;二是以宗族组织、宗法关系为中心,揭示汉代宗族制度所依托的“宗法伦理”。

先来看专制伦理。

《白虎通》开宗明义对皇权制度所包含的至高无上的伦理地位进行神学论证。《爵》篇说:“天子者,爵称也。爵所以称天子者何?王者、父天母地,为天之子也。《尚书》曰:‘天子作民父母,以为天下王。’”(15)陈立:《白虎通疏证》上,卷一《爵》,北京:中华书局,1994年,第1页。《号》篇说:“帝王者何?号也。号者,功之表也。所以表功明德,号令臣下者也。德合天地者称帝,仁义合者称王,别优劣也。”(16)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《号》,北京:中华书局,1994年,第43页。

该书将世人划分成等级,肯定以特殊身份而居最高地位的就是帝王,其独尊地位来自上苍的指令,他们“受之于天,不受之于人”(17)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三正》,北京:中华书局,1994年,第360页。。这与和谐的宇宙秩序相一致,因为“君臣法天,取象日月”(18)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三纲六纪》,北京:中华书局,1994年,第375页。,又与人间伦理秩序完全吻合,因为“夫臣之事君,犹子之事父”(19)陈立:《白虎通疏证》下,卷十二《阙文》,北京:中华书局,1994年,第581页。。君主又是人间美德的代表:“皇,君也,美也,大也。天人之总,美大之称也”。帝号称谓中寄托了一种道德权威,所谓“号之为皇者,煌煌人莫违也”(20)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《号》,北京:中华书局,1994年,第44-45页。。

《号》篇提出了天子至尊的观念:“或称天子,或称帝王何?以为接上称天子者,明以爵事天也。接下称帝王者,明位号天下至尊之称,以号令臣下也。……故《论语》曰:‘百姓有过,在予一人。’臣下谓之一人何?亦所以尊王者也。以天下之大,四海之内,所共尊者一人耳。”(21)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《号》,北京:中华书局,1994年,第47页。这段话将伦理意义的阐发落实在君臣关系上,徐复观关于汉代“一人专制”的说法,就来自经学的这些话语。(22)徐复观:《两汉思想史》,上海:华东师范大学出版社,2001年,第120页。

为了论证帝王独尊,还融合了流行的阴阳五行学说,强调五行尊土来比附一统尊君:“土在中央。中央者土,土主吐含万物……土尊,尊者配天……土尊不任职,君不居部。”(23)陈立:《白虎通疏证》上,卷四《五行》,第168-194页。今按:“土尊,尊者配天”,这段话引自明万历新安程氏刊本《汉魏丛书》之《白虎通德论》(长春:吉林大学出版社影印本,1992年,第158页)。清人陈立疏证本中“土尊”二字被删去。从而为帝王独尊的观念找到了牢固的根基。

“号令臣下”和“共尊者一人”既是权力的驱动,也是道德的感召。在确认帝王的专制伦理之下,解经者还提出裁抑君权的君德原则:“或称一人。王者自谓一人者,谦也”(24)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《号》,北京:中华书局,1994年,第47页。。《白虎通》希望用这种解读来树立起帝王的谦德,在一定程度上遏制专制权力的为所欲为。

诸侯对君主行朝聘之礼的解释,核心意义是“尊天子”“进贤劝善”:“诸侯相朝聘何?为相尊敬也。故诸侯朝聘,天子无恙,法度得无变更,所以考礼、正刑、壹德以尊天子也。”(25)陈立:《白虎通疏证》下,卷十二《阙文》,北京:中华书局,1994年,第584页。该书论述君主殡葬之礼,同样贯彻了专制伦理的解释:“诸侯为天子斩衰三年何?……臣之于君,犹子之于父,明至尊臣子之义也。”(26)陈立:《白虎通疏证》下,卷十一《丧服》,北京:中华书局,1994年,第504页。“踰年称公者,缘民臣之心不可一日无君也。缘终始之义,一年不可有二君。故踰年即位,所以系民臣之心也。”(27)陈立:《白虎通疏证》上,卷一《爵》,北京:中华书局,1994年,第27-28页。

诸侯为君主服“斩衰三年”,正是基于宗法伦理的规定。帝王作为统一国家的特殊标志,既是政治轴心,又是统一的思想标志,这里刻意强调中央政权对全国的统一管理。

《白虎通》还在历史化的叙事中赋予五帝以盛德之君的形象:“黄帝始作制度,得其中和,万世常存。故称黄帝也。谓之颛顼何?颛者,专也。顼者,正也。能专正天人之道,故谓之颛顼也。谓之帝喾者何也?喾者,极也。言其能施行穷极道德也。谓之尧者何?尧犹峣峣也。至高之貌。清妙高远,优游博衍,众圣之主,百王之长也。谓之舜者何?舜犹僢僢也。言能推信尧道而行之。”(28)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《号》,北京:中华书局,1994年,第53-54页。这段话借用了谐音、近义等释义方法,赋予五帝的名号以道德化的内涵。读起来难免给人牵强之感,但却透露了解经者强烈的伦理指向,将上古政治进程幻化为美德君主善治的伦理乌托邦。

在解读帝王谥号时,《白虎通》说:“谥者,何也?谥之为言引也,引烈行之迹也。所以进劝成德,使上务节也。”(29)陈立:《白虎通疏证》上,卷二《谥》,北京:中华书局,1994年,第67页。谥号既是对故去君主的尊崇,也包含了对君主政绩的褒贬,构成君主治国的道德压力。

君主统治的政治秩序,要通过制礼作乐,引导臣民通过各守尊卑本分来加以认同。这是该书阐发礼乐典制伦理意义的重心:“王者所以盛礼乐何?节文之喜怒。乐以象天,礼以法地。人无不含天地之气,有五常之性者。故乐所以荡涤,反其邪恶也。礼所以防淫佚,节其侈靡也。故《孝经》曰:‘安上治民,莫善于礼’,‘移风易俗,莫善于乐。’”(30)陈立:《白虎通疏证》上,卷三《礼乐》,北京:中华书局,1994年,第93-94页。礼仪制度是外在的行为规范,伦理观念则是内在的制约机制,礼乐通过行为规范强化等级制度,伦理观念则要把这套规范化为人们的自觉行动,作为天经地义的遵奉原则。

专制伦理既是君主独揽大权、垄断行政权力的价值支撑,也包含了对臣道的规定性设计,也就是该书中反复论证的“人臣之义”。《白虎通》在阐发君臣关系、贽礼和丧礼意义时,采用拟宗法的手法将君臣关系定位为父子伦际关系,申明的是“夫臣之事君,犹子之事父”(31)陈立:《白虎通疏证》下,卷十二《阙文》,北京:中华书局,1994年,第581页。,彰显了君父的道德权威。

尊崇和维护君权是该书中三纲设计的核心,《诛伐》篇:“诛不避亲戚何?所以尊君卑臣,强干弱枝,明善善恶恶之义也。”(32)陈立:《白虎通疏证》上,卷五《诛伐》,北京:中华书局,1994年,第211页。臣子对君王要顺从:“子顺父,妻顺夫,臣顺君,何法?法地顺天也。……臣有功,归于君何法?法归明于日也。”(33)陈立:《白虎通疏证》上,卷四《五行》,北京:中华书局,1994年,第194-195页。《日月》篇中还采用日月等范畴来比拟臣对君主的服从原则:“日行迟,月行疾何?君舒臣劳也。”(34)陈立:《白虎通疏证》下,卷九《日月》,北京:中华书局,1994年,第424页。

《白虎通》阐发的臣道,重心是揭示“臣事君以忠”的道义原则:“君臣者,何谓也?君,群也,群下之所归心也。臣者,繵坚也,厉志自坚固也。《春秋传》曰:‘君处此,臣请归’也。”(35)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三纲六纪》,北京:中华书局,1994年,第376页。书中论述贽礼的案例,在发掘其礼仪寓意时,强调的是臣子对君王要“尽忠率下”“守节死义”的伦理责任。(36)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《瑞贽》,北京:中华书局,1994年,第356页。

臣道的职守伦理为谏诤,书中说:“臣所以有谏君之义何?尽忠纳诚也。……天子置左辅、右弼、前疑、后承,以顺。左辅主修政,刺不法。右弼主纠,糺周言失倾。前疑主糺度定德经。后承主匡正常,考变失,四弼兴道,率主行仁。……虽无道不失天下,杖群贤也。”(37)陈立:《白虎通疏证》上,卷五《谏诤》,北京:中华书局,1994年,第226-228页。谏诤的理念基于“尽忠纳诚”,臣子要劳心维护君王利益,用进谏来教诲有过失的君王。书中具体分析了五谏的不同类型,阐明了谏君的伦理原则:“事君进思尽忠,退思补过,去而不讪,谏而不露。”(38)陈立:《白虎通疏证》上,卷五《谏诤》,北京:中华书局,1994年,第236页。这些成为历代士大夫践履谏诤职能的普遍原则,影响非常深远。

综上所述,《白虎通》在政治伦理的层面上,围绕处理君臣关系和君民关系的制度设施,重点阐发了尊君、忠君为核心的专制伦理,这些都沿袭了西汉经学特别是董仲舒倡导的核心观念,创新的东西并不多见。可见,《白虎通》以宏大的外在架构而出新,以制度伦理阐发为特色,至于在伦理意识的原创方面并无独创建树。

再来看宗法伦理的内容。

首先要关注该书提出的“三纲六纪”规范。这个规范是在继承董仲舒伦理体系的过程中推出的提法。这个条目是该书中的核心思想命题,它以宗法伦理为根据,以政治伦理为落脚点,实际上具有兼容两界的关键作用。

书中论三纲云:“君臣、父子、夫妇,六人也。所以称三纲何?一阴一阳谓之道,阳得阴而成,阴得阳而序,刚柔相配,故六人为三纲。”(39)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三纲六纪》,北京:中华书局,1994年,第374页。这里沿袭了董仲舒以阴阳之道解释三纲的做法,并用神学化的阴阳五行来附会它。

在三纲中,君臣之义是最神圣不可侵犯的。《白虎通》特别神化君权,它宣扬君与臣的服从与统治关系是普遍的,这个道理来自于阴阳与天道,因而是绝对的,所谓“君之威命所加,莫敢不从”(40)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《瑞贽》,北京:中华书局,1994年,第352页。。但《白虎通》也保留了董仲舒体系中的一些开明观点,书中说:“火、阳,君之象也,水、阴,臣之义也。臣所以胜其君何?此谓无道之君也,故为众阴所害,犹纣王也。”(41)陈立:《白虎通疏证》上,卷四《五行》,北京:中华书局,1994年,第189-190页。这就意味着《白虎通》同样也承认臣民革命权力,改朝换代在必要时也是合理的。

汉代社会处于封建宗法社会的重建过程中,宗族制度上承周代,在新的社会结构中逐渐发展起来。因此,书中对宗族专门加以定义:“族者,何也?族者,凑也、聚也。谓恩爱相流凑也。上凑高祖,下至玄孙,一家有吉,百家聚之,合而为亲,生相亲爱,死相哀痛,有会聚之道,故谓之族。”(42)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《宗族》,北京:中华书局,1994年,第397-398页。这里重点阐发了宗法伦理中亲缘相爱的宗法情感,“恩爱相流凑”成为宗族凝聚的纽带。

在古代的宗法传统中,父权和夫权是两周社会以来受到宗法制度所重点推崇的,也是君权产生和发展的社会基础。父权的伦理地位,在《白虎通》中表现为“君、父”并提,全力维护君父之尊,享有崇高的伦理待遇。同时,对夫权的推重、对妇权的贬抑,也成为该书中的一个重要内容。《嫁娶》篇讲的“三从”之德来自于《礼记》,是早已有之的观点,但由皇帝亲自肯定和颁布,就具有了国宪的权威性。自此以后,夫权的地位日益上升,妇女的地位则逐渐降低。

如果说《白虎通》对第一类条目——国家典制的伦理内核——成功地进行了发掘的话,那么,该如何解释该书第二类条目的阐述内容呢?

显然,天地、日月、四时乃至性情、纲纪属于自然、精神和社会的文化范畴,这些应该视为制度伦理阐发的支持系统。如果说第一类内容均为非伦理的制度(如政治制度、礼仪制度、风俗制度等),那么第二类中的天地、日月、四时、圣人、八风、蓍龟、瑞贽、情性、寿命等条目,在本质上属于制度伦理的支持系统,这些条目构建了庞大的象征性符号体系,从天人论、谶纬学、灾异论等非理性论证途径为中古伦理提供合理性的支持。

至于第二类中的纲纪、三教等条目,显然自身就属于伦理的范畴,是汉代典制的灵魂,代表了典制的伦理核心价值。这类条目的理论功能就是直接为制度中的伦理本体提供道义支撑,所以可视为第一类内容的逻辑推进和深化,两类内容在弘扬制度伦理方面是密切配合、相互为用的。

三、义理推衍与神学论证:制度伦理的阐发模式

大体说来,《白虎通》对制度伦理的论证基本上遵循了两种方法,即义理推衍和神学论证。就前者而言,探究这种以伦理意义为中心的诠释经典的体例,应回归到儒家经学的经学诠释模式。

经学诠释的模式,要追溯到孔子开创的《春秋》笔法。《左传》成公十四年:“君子曰: ‘《春秋》之称, 微而显, 志而晦, 婉而成章, 尽而不污, 惩恶而劝善。非圣人,谁能修之?’”(43)《春秋左传正义》卷二十七,成公十四年,《十三经注疏》影印本,北京:中华书局,1980年,第1913页。这是最早谈到“春秋笔法”的评论,道出了“春秋笔法”的基本内涵。按照经学史的研究,《春秋》“微而显”,即用词不多而含义明显,如《春秋》僖公十九年:“梁亡”。不说秦国灭掉梁国,而是指责梁君虐待人民,民不堪命,四散而逃,实梁君自取灭亡。所谓“志而晦”,即记载史事,用词简约而含义隐微。“婉而成章”主要讲的是避讳,通过委曲之辞以达避讳之意。“尽而不污”是指直书其事, 具文见意。“惩恶而劝善”是说善名必书,恶名不灭,以期达到惩劝之作用。(44)参见李洲良:《春秋笔法的内涵外延与本质特征》,《文学评论》2006年第1期。由此可见,孔子开创了以道德惩戒为目的的记述模式。

这种传统延续到《春秋》三传,得到进一步发展。其中《公羊传》和《谷梁传》均旨在解读孔子记叙春秋大事件蕴含的微言大义,这种学术传统深刻地影响了《白虎通》的论证模式,成为该书最重要的体例和方法论渊源。《白虎通》明引《春秋》及《春秋公羊传》说法有114条,其中基本上引自《公羊传》。(45)以往有研究者注意到《白虎通》采用了《公羊传》的一些观点,参见宋艳萍《公羊学与汉代社会》,北京:学苑出版社,2010年,第184页。这清楚地表明,《公羊传》这种旨在解读发掘事件、制度的道德义理的模式,的确为《白虎通》所继承。

首先,《公羊传》使用的提问句策略,对《白虎通》产生了直接影响。这种关联,是目前《白虎通》研究尚未涉及的问题。从解释学的角度看《公羊传》的提问,包含了复杂的解释动机和方法论。有学者指出:“《公羊传》疑问句针对《春秋》陈述句来说, 表面上是为了更好地解说字面意义, 而事实上却是一种阐释策略, 它经常和或明或隐的《春秋》原则一起, 共同完成阐释《春秋》的作用。从效果上考虑,《公羊传》疑问句的设置在阅读心理上培养了一种解释定势, 即由于字面义与表达义的差别,人们常会自觉地探究字面义背后的表达义。……它也必然地与阅读者自身的素养如情感、伦理等各方面相关联。也就是说, 通过对字面义的不断追问, 惟有越过文字的层面,才有可能更好地理解《春秋》表达义,《公羊传》是这么做的,并因此而获得了阐释的再生能力。”(46)郜积意:《论〈公羊传〉的阐释策略》,《人文杂志》2000年第5期。

其次,经学各派共用的因声求义的训诂方法。(47)参看贡桂勇:《〈春秋公羊传〉训诂方法浅探》,《湖南科技学院学报》2006年第10期。就是通过语音去探求语义,是指用音同、音近、音转的字来解释词义的一种方法。声训方法的产生有其客观必然性,因为语言中“同源词的产生,方言的分化,都与声音有密切关系”(48)东炎:《正文训诂例说》,《宁夏教育学院学报》1984年第2期。。以《公羊传》为例,据研究该书中因声求义共有九例,从释词与被释词的关系来看主要有音近相训、同字相训释、同音相训等三种情况。这里仅以同音相训的情况为例来看《公羊传》释义手法。

《公羊传》同音相训的解释共四例,例如庄公元年,“王使荣叔来锡桓公命。锡者何?赐也”。据研究,“锡”在上古属于“心”母“锡”部,“赐”也是“心”母“锡”部,二者在上古读音完全相同。其实这是同音假借现象。再如庄公八年,“夏,师及齐师围成,成降于齐师。成者何?盛也”(49)王维堤、唐书文:《春秋公羊传译注》,上海:上海古籍出版社,1997年,第99、118页。。“成”与“盛”在上古都属于“禅”母“耕”部,上古读音完全相同,“盛”是“成”的后起字。

《白虎通》借鉴这种解经的方法,用来阐发典制和社会文化范畴的制度伦理。例如《三纲六纪》篇谈夫妇之道:“夫妇者,何谓也?夫者,扶也,以道扶接也。妇者,服也,以礼屈服也。”(50)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三纲六纪》,北京:中华书局,1994年,第376页。此处以同音字“扶”来解释“夫”,发掘出夫妇之道中为夫者的道义责任;同时,又以同音字“服”来解释“妇”,竟然可以引申出贬抑女权的“以礼屈服”的伦理意涵,这与《公羊传》同声相训的方法是一致的。

第三,对诸家流派中有价值思想的荟萃与综合。为了有效阐发汉代典制的内蕴伦理理念,《白虎通》继承了自西汉经学兴起以来的知识传统,广泛征引了五经的今古文经义作为理论资源。在经学体系所援引的经典主要来自礼典,即《仪礼》《礼记》《周礼》以及《大戴礼记》。同时还广泛征引了五经中的其他经典,并且基本继承了经学大师董仲舒的理论体系,由此形成以征引为主要手段的论证模式。

据海外学者统计,该书7万字的篇幅中,征引五经和纬书的频度很高。其中,对《诗》类称引58则;《书》类79则;《礼》类231则;《易》类20则;《春秋》类114则;《孝经》类9则;《论语》类51则;《尔雅》1则;《管子》1则;《谶纬》类31则。(51)参见周德良:《论〈白虎通〉与汉代经学之关系》,《易学与儒学国际学术研讨会论文集(儒学卷)》,2005年,第106页。综合的结果,使该书成为汉代经学体系中制度伦理的集成之作。有研究者认为,该书“是以今文经学为主要构成,同时融汇了各家学说的集合体”(52)章权才:《两汉经学史》,广州:广东人民出版社,1990年,第216页。。

再来看神学化的论证方式问题。

《白虎通》对汉家典制诠释过程中,在很多情况下又采用了阴阳五行论和谶纬学说,来论证制度的伦理内蕴。这种神学论证将伦理思想引向宗教神秘主义,由人文的论证走向神文的说教歧途。

《白虎通》中大量运用阴阳五行理论,来论证典章政制之理。如《三正》篇:“王者必一质一文者何?所以承天地,顺阴阳。阳之道极,则阴道受;阴之道极,则阳道受,明二阴二阳不能相继也。”(53)陈立:《白虎通疏证》上,卷八《三正》,北京:中华书局,1994年,第368页。今按,汉儒学说中有所谓王政“质文”相互循环理论,涉及儒家治国的伦理原则。有学者指出:“汉儒也有一个明确的意识,就是说文明的过度发展造成了弊端与病态,这甚至包括‘礼文’之烦所造成的问题。”(54)阎步克:《士大夫政治演生史稿》,北京:北京大学出版社,1996年,第312页。准确地说,这与汉代承秦之弊的“文烦”“文敝”有直接关系。由此,他们提出了由文“返质”的主张,显然是一种施政的政治伦理原则。但《白虎通》在回答“一文一质”更替理由时,却以阴阳二气的循环往复论证王政的质文相替。

再如《五行》:“父死子继何法? 法木终火王也。兄死弟及何法?夏之承春也。‘善善及子孙’何法?春生待夏复长也。”(55)陈立:《白虎通疏证》上,卷四《五行》,北京:中华书局,1994年,第194页。这是用木火相生的五行生克理论,来论证父死子继的帝位继承制度;又以春夏季节相衔接,证明兄终弟及继承制的合理性。通过这些诠释,《白虎通》以神学化的解读为汉代典章制度找到了形而上的终极依据。

该书通过征引谶纬类言论,来支撑其政治伦理观念。以《爵》篇为例,直引或内容与纬书相合的就有《乾凿度》《含文嘉》《演孔图》《元命苞》《援神契》《钩命诀》等六部。《白虎通》容纳了被神化的天道、阴阳五行和谶纬之学,以神学诠释的方法来推崇国家典制的制度伦理。这种神学诠释的路向,对东汉经学发展产生了很大影响。

《白虎通》神化君权,肯定君主的权力授之于天,惟有天才是君权存在合理性的最终依据。同时,它又通过祥瑞和灾异论来以天制约君主的行为,如“天下太平,符瑞所以来至者,以为王者承天统理,调和阴阳,阴阳和,万物序,休气充塞,故符瑞并臻,皆应德而至”(56)陈立:《白虎通疏证》上,卷六《封禅》,北京:中华书局,1994年,第283页。。“天所以有灾变何?所以谴告人君,觉悟其行,欲令悔过修德,深思虑也。”(57)陈立:《白虎通疏证》上,卷六《灾变》,北京:中华书局,1994年,第267页。从这个意义看,感应神学也有一定的积极意义。

综上,依据白虎观会议的研讨结果而编纂的《白虎通》,通过整合今古文经的学术成果,围绕50则条目的解读,致力于阐发国家基本制度所承载的伦理意义和道义规范,建构了一个覆盖国家典制和社会规范的意义世界。该书又名《白虎通义》,其中的“通”字,已将撰写意图传达出来:就是要通一代制度之义,“通”是贯通、把握,“义”指的是典制所内蕴的伦理意义和道德规范。

四、法典抑或国宪:《白虎通》的定位及其再评价

朱维铮在谈经学的标准时说:“倘称经学, 必须满足三个条件:一、它曾经支配中国中世纪的思想文化领域;二、它以当时政府所承认并颁行标准解说的‘五经’ 或其它经典, 作为理论依据;三、它具有国定宗教的特征, 即在实践领域中, 只许信仰,不许怀疑。”(58)朱维铮:《中国经学史十讲》,上海:复旦大学出版社,2002年,第9-10页。这三条界定,完全适用于对《白虎通》的定位。从经学的视角而言,《白虎通》应归属于经学的义理派,进一步说则应属于聚焦于制度伦理的义理派。这种定性更能揭示出《白虎通》就经学路径展开的模式创新。《白虎通》致力于阐发国家典制所承载的伦理意义和道义规范,由历史制度的诠释方式来表达现实的人文关怀,凸显了《白虎通》在汉代伦理文化史上的重要地位。

回顾既往的定性讨论,关于“法典”说,近年来已有研究者提出异议,政治文化经典不能简单比附法律的效力,“法典”的提法混淆了礼仪规定与刑法条文的界限,而且缺乏文献直接依据,并非最佳选择。(59)参见王四达:《是“经学”、“法典”还是“礼典”?——关于〈白虎通义〉性质的辨析》,《孔子研究》2001年第6期。笔者赞成这种批评。

关于“礼典”的说法。上文已揭明,该书征引礼类经典230次,在征引五经之中所居频度最高,该书聚焦于礼制的说法确实有事实依据。但客观地看,《白虎通》绝非以“铺叙”典章制度为中心的政制之作,其主旨在于引经据典来发掘典制的内蕴伦理。因此,该书并非“铺叙”典章制度的“礼典”;如称为阐发典制精神的“礼典”,则是可以成立的。为准确地为其定性,笔者更倾向于“国宪”说:可以将其定位为依托《春秋》经学诠释方法,以全面阐发国家“制度伦理”为主旨和主体内容的一部汉代“国宪”(60)据笔者考察,汉唐文献中的“国宪”有两义。前者如《汉书·叙传》“释之典刑,国宪以平”,讲的是朝廷国家法纪,强调其法律属性,再如蔡邕《蔡中郎集》文集卷一:朱穆“初举孝廉,除郎中……复辟大将军,再拜博士高弟,作侍御史,明司国宪,以齐百僚”。这里的国宪就是指国法。是为第一种含义。后者如《后汉书·曹褒列传》称“朝廷礼宪,宜时刊立”,又云“专命礼臣,撰定国宪”,两处对照可知,“国宪”指的是“朝廷礼宪”。所谓“朝廷礼宪”,即专指国家权威认定的“礼仪规定”,汉唐以来一直在这个义项上使用并且延续到后世。欧阳修《新唐书》卷九十八:“夫妇之道,王化所基,故有三日不息烛、不举乐之感。今昏嫁之初,杂奏丝竹,以穷宴欢。官司习俗,弗为条禁。望一切惩革,申明礼宪。”这里的“国宪”属于第二种含义,它不是指法律,而是指“礼仪规定”。所以《后汉书》中所讲曹褒制礼的国宪,其含义与礼典是一致的。由以上汉唐文献的对照,可知史料中与《白虎通》相关的“国宪”概念,不包含“法典”的义项。鉴于“国宪”说法直接来自相关史料,切合历史语境,所以采用“国宪”为《白虎通》定位比“礼典”更合适。。

以下谈谈如何对该书进行历史评价和辩证分析。

首先,要正视该书的神学倾向及其负面影响问题。清人庄述祖所著《白虎通义考·序》:“《论语》、《孝经》、六艺并录,傅以谶记,援纬证经。自光武以《赤伏符》即位,其后灵台郊祀,皆以谶决之,风尚所趋然也。故是书之论郊祀、社稷、灵台、明堂、封禅,悉隐括纬候,兼综图书,附世主之好,以绲道真,违失六艺之本,视石渠为驳矣。”(61)庄述祖:《白虎通义考》,见陈立:《白虎通义疏证》下册附录之二,北京:中华书局,1994年,第609页。这种批评是富有理性的真知灼见,至今仍具有学术意义。参酌清人陈立征引纬书加以疏证的资料线索,应承认该书大面积受到谶纬思想渗入的思想事实。在这个意义上,《白虎通》的确是东汉思想界神学迷雾和宗教迷思笼罩下的代表性产物。

《白虎通》对古代典制安排的道德伦理阐发,包含了一些带有时代烙印的负面内容,如专制伦理的神圣化,强化单向度的宗法等级伦理,纲常伦理对人性的束缚以及对女性的歧视等,在汉代语境之下已暴露出不利于理性人格发展的弊端。到了中古后期出现了进一步强化的社会趋势,拖累了中国近代化的步伐,受到了批评和清算。对这些局限性的反思,无疑是汉代伦理文化研究中的重要任务。

其次,要坚持辩证分析的态度。《白虎通》在时代语境制约和阶级偏狭眼界的引导下,吸纳“粗鄙”的神学谶纬思想以及一些荒诞不经的阴阳五行模式,采取比附论证和类比推导等方式谈论典制合理性,这些神学化的伦理论证沦为汉代文化的糟粕,到了隋唐时代便遭到历史的扬弃和淘汰。既往的研究过多强调了该书神学化、宗教化的弊端,在激进的批判中全盘抹杀了该书在东汉历史上的积极意义。所以应该予以辩证的考察,给予实事求是的理性评价。

所谓理性评价,就是要看到该书“有限制”地采纳神学解释的事实。金春峰曾提出“扬弃说”,来具体分析《白虎通》接纳谶纬的范围和边界,表现出一种实事求是的学风。比如,《号》篇谈到传说时代帝王伏羲、神农和燧人时,就放弃了谶纬神学中的政治神话,而采用了历史叙事和道德叙事。再如西汉纬书中的孔子形象完全被扭曲神化,但《白虎通》并没有采用纬书的神话性描述,全书中30多次提到孔子,但均尊重五经的记载,而避开了谶纬孔子的神话说法。《白虎通》还远离了纬书中神化五经的说法,还原了五经的人间经典面目。这种忠于史实的人文态度,在一定程度上抑制了谶纬叙事和政治神话的泛滥。(62)参见金春峰:《汉代思想史》,北京:人民出版社,1987年,第455-456页。

对于《白虎通》正面表达的制度主张和道德判断,与其神学证明程序可以适度剥离或区别开来加以看待。《白虎通》推崇开明的君权统治,突出君道和臣道的伦理规范和制衡功能,重视传统儒家的民本意识,用五常六纪的道德体系来营造社会秩序,这些伦理选择大都经历了历史的考验而长期延续下来,凝聚为中古传统文化的核心价值。该书中正负能量的兼容并包格局,使之成为具有复杂形态的一笔文化遗产。

近年来,学术界对《白虎通》伦理价值的认知也渐趋于理性化。(63)郑师渠主编的《中国文化通史》秦汉卷,对《白虎通》的积极意义给予了肯定:“从文化建设的角度看,三纲五常的伦理道德起了文化整合的作用。它对于统一的多民族的文化的形成,对于强调整体和谐的思维方式和社会心理的成熟,对于民族凝聚力的增强,起了积极的作用。”(《中国文化通史》秦汉卷,北京:中共中央党校出版社,2000年,第269页)这是目前国内出版物中对于《白虎通》较为公允的评价,值得关注。但如何处理《白虎通》评价中面临的一些理论矛盾,仍需进一步探索。东汉文献的大量记载,从不同角度反映了当时社会伦理生活的真实图景,儒家纲常伦理广泛地渗透到民众日常生活层面,教化成果显著。范晔曾由衷地赞美东汉社会,“人知君臣父子之纲,家知违邪归正之路”(64)范晔:《后汉书》卷七十九下《儒林列传》,北京:中华书局,1965年,第2589页。。如果我们正面评价了东汉社会重建伦理社会的努力和收效,那么就没有理由武断地否定《白虎通》发挥的积极功能和时代影响。

综上所述,《白虎通》立足于阐发制度伦理,为东汉制度建设提供了道德依托和精神支持,符合东汉条件下社会发展的历史需求,该书着力构筑东汉制度文明的高地,是盛世道德建设的结晶和反映文化治国的特色经典。《白虎通》所精心阐发和弘扬的制度伦理意识,对于塑造伦理社会、维系社会和谐、增强文化凝聚力,具有一定的借鉴意义。