从“一宇二内”“一堂二内”到“一明两暗”*

——秦汉民宅的考古发现与研究

2021-09-02刘德增

刘德增

(齐鲁师范学院 历史与社会发展学院,山东 济南,250200 )

一、“一宇二内”的考古发现

睡虎地秦墓竹简《封诊式》中有一个《封守》案例,查封一名罪犯的财产:“甲室、人:一宇二内,各有户,内室皆瓦盖,木大具,门桑十木。妻曰某,亡,不会封。子大女子某,未有夫。子小男子某,高六尺五寸。臣某,妾小女子某。牡犬一。”睡虎地秦墓竹简整理小组释“一宇二内”曰:“一宇二内,即一堂二内。《汉书·晁错传》:‘家有一堂二内。’堂即厅堂,内为卧室。”(1)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第249页。《汉书·晁错传》所记“一堂二内”是晁错上书汉文帝移民实边中提出的:“先为筑室,家有一堂二内,门户之闭,置器物焉,民至有所居。”(2)《汉书》卷四十九《晁错传》,北京:中华书局,1962年,第2288页。“一堂二内”是汉代比较流行的民宅。故此,许倬云说:“汉代标准民居为一堂二内。”(3)许倬云:《万古江河——中国历史文化的转折与开展》,上海:上海文艺出版社,2006年,第107页。朱绍侯、熊铁基、林剑鸣、孙机、谢维扬、彭卫、杨振红、张金光、李根蟠、黄今言、黄宛峰、张忠炜、韩复智、庄小霞、王利华等皆指证“一宇二内”即“一堂二内”(4)朱绍侯:《军功爵制研究》(增订本),北京:商务印书馆,2017年,第398页;熊铁基:《中华文化通志·历史文化沿革典·秦汉文化志》,上海:上海人民出版社,1998年,第283页;林剑鸣:《秦汉史》,上海:上海人民出版社,2003年,第992-293页;孙机:《汉代物质文化资料图说》(增订本),上海:上海古籍出版社,2011年,第223页;谢维扬:《周代家庭形态》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2005年,第268页;彭卫、杨振红:《中国妇女通史》秦汉卷,杭州:杭州出版社,2010年,第211页;张金光:《商鞅变法后秦的家庭制度》,《历史研究》1988年第6期;李根蟠:《从秦汉家庭论及家庭结构的动态变化》,《中国史研究》2006年第1期;黄今言:《汉代聚落形态试说》,《史学月刊》2013年第9期;黄宛峰:《秦汉人的居住环境与文化》,北京:光明日报出版社,2009年,第116页等。。也有人说“一宇二内”为“一明两暗”:

所谓“一宇二内”(汉代称“一堂二内”)的住宅主体建筑,就是屋内采用一明两暗的房间布局。明间称“宇”,或称“堂”,可待宾客,供起居;暗间称“内”,是卧室,供住宿。(5)王兆祥:《秦汉民居的建筑形态》,《中国房地产》2007年第8期。

王鸣盛考释《汉书·晁错传》中的“一堂二内”云:

《晁错传》论募民徙塞下云:“古之徙民,先为筑室,家有一堂二内。”张晏曰:“二内,二房也。”案:郑康成谓古者天子、诸侯有左右房,大夫士则但有东一房西一室,无左右房。房者,旁也,在室两旁也,其制与室不同之处,尚未能详析,而大约总以郑说为可据。今此论徙民,似指庶民居多,而容或亦有大夫士,盖前为堂,后为室,而室之东旁为一房,此大夫至庶人皆同者。张晏混言二房,非也。(6)王鸣盛撰,黄曙辉点校:《十七史商榷》卷二十四《汉书》,上海:上海古籍出版社,2013年,第207页。

此种形式的布局结构,前为堂,堂后两内,西曰“室”,东称“房”。刘敦桢《大壮室笔记》说吉林边陲的“一堂二内”为:“一堂者,平民之居,东西无箱夹,故一以概之。二内者,古之东房、西室,位于堂内,故以内称。”(7)刘敦桢:《刘敦桢文集》第1卷,北京:中国建筑工业出版社,1982年,第131-132页。这种样式与王鸣盛所说相同。王晖以此种样式的“一堂二内”诠释《封守》中的“一宇二内”,认为“一宇二内”为前堂后室样式。(8)王晖:《睡虎地秦简〈封诊式〉中所见战国末期“士伍”阶层的居住形态——兼与韩国学者尹在硕商榷》,贾珺主编:《建筑史》第24辑,北京:清华大学出版社,2009年,第105-110页。

“宇”为上下四方空间的总称。用在房屋上,泛指一栋房屋。睡虎地秦墓竹简《法律答问》云:

越里中之与它里界者,垣为“完(院)”不为?巷相直为“院”;宇相直者不为“院”。(9)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第231页。

陈伟主编《秦简牍合集》释此简文之“宇”云:“‘宇’指宅基。”(10)陈伟主编:《秦简牍合集》释文注释修订本第1册,武汉:武汉大学出版社,2016年,第269页。相比之下,释“宇”为一栋房屋更恰当。

“一宇二内”应为一栋两开间的房屋。日本学者籾山明释“一宇二内”曰:“在一个屋顶之下的两间房子。”(11)[日]籾山明:《中国古代诉讼制度研究》,李力译,上海:上海古籍出版社,2009年,第67页。韩国学者尹在硕也持此说(12)[韩]尹在硕:《睡虎地秦简〈日书〉所见“室”的结构与战国末期秦的家族类型》,《中国史研究》1995年第3期。。此解符合史实。

《封守》记录的那栋民宅除了“一宇二内”外,还有一个特征,即“各有户”,也就是说,“两内”各有一门。

在江西省南昌市新建区大塘坪乡观西村发现的海昏侯刘贺墓,主椁室便是“一宇二内”“各有户”:

主椁室由木板隔墙分成东、西室,中间有一门道。东室宽约4米,南部东、西两侧为窗,中间为门;西室宽约2.9米,南部西侧为窗,东侧为门。(13)江西省文物考古研究所、南昌市博物馆、南昌市新建区博物馆:《南昌市西汉海昏侯墓》,《考古》2016年第7期。

此椁室与睡虎地秦墓竹简《封诊式·封守》所记“一宇二内,各有户”基本相同。

在河南省内黄县梁庄镇三杨庄北,考古发掘了四处汉代庭院遗址,其中有三处庭院的正房为两开间,与“一宇二内”的样式基本一致。(14)河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄县三杨庄汉代庭院遗址》,《考古》2004年第7期;河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院发掘简报》,《华夏考古》2010年第3期。

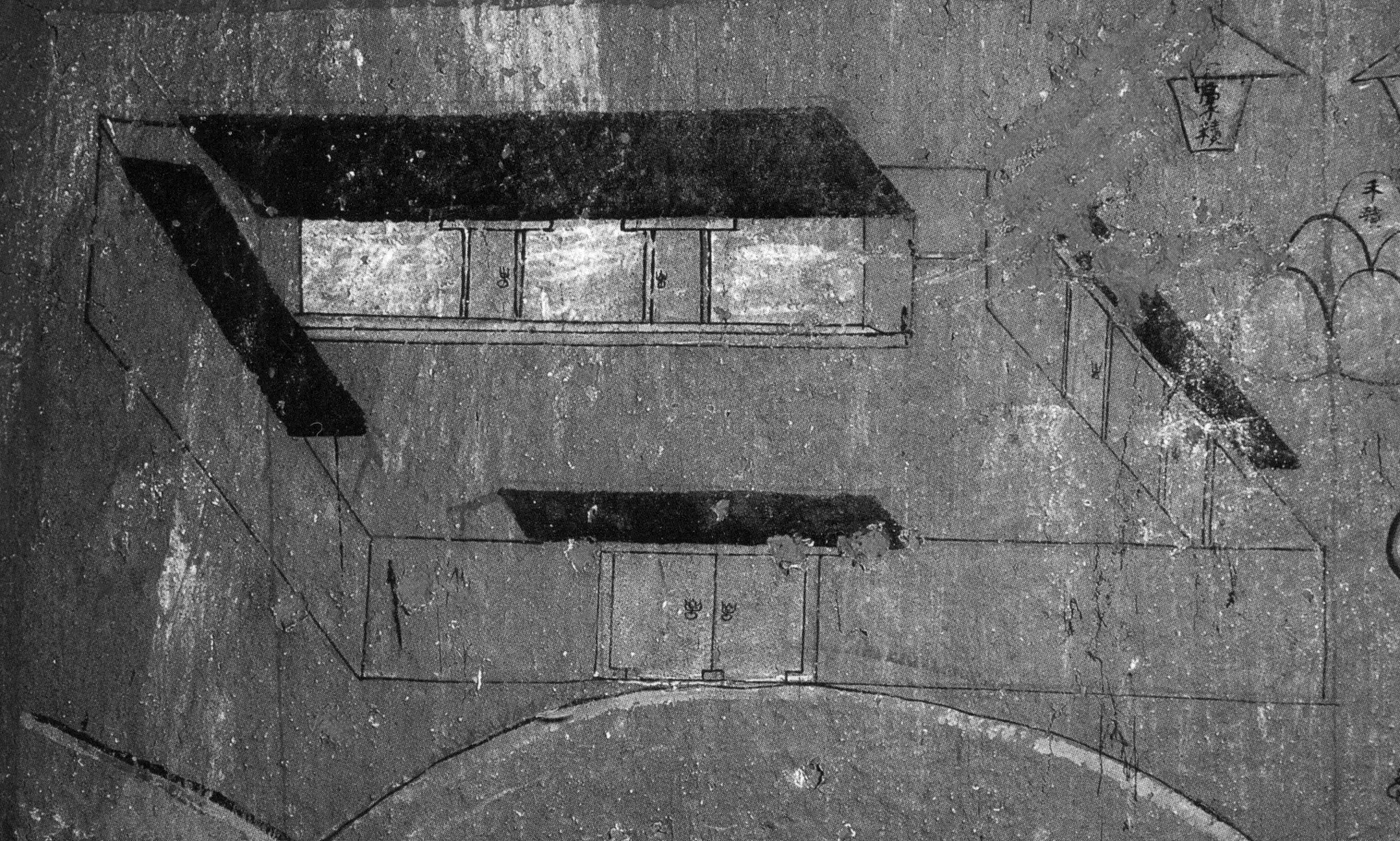

最为直观的“一宇二内”“各有户”的民宅,见于汉画像石刻、画像砖刻。

陕西省定边县郝滩乡四十里堡村出土的汉墓壁画,有一幅庭院图,呈正方形,单檐悬山式院门房,大门对开,紫红色,上有辅首。庭院左右两侧建有一面坡式厢房,厢房中间皆为紫红色单开式房门;正房当为单檐悬山式,有单开式紫红色房门两个,无窗,白色墙壁。(15)陕西省考古研究所、榆林市文物管理委员会:《陕西定边县郝滩发现东汉壁画墓》,《考古与文物》2004年第5期;国家文物局主编:《2003中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2004年,第105页。

陕西定边郝滩四十里堡出土汉墓壁画(国家文物局主编:《2003中国重要考古发现》,北京:文物出版社,2004年,第105页)

四川德阳县出土的画像砖“养老图”,刻画的也是“一宇二内”“各有户”民宅。(16)高文编:《四川汉代画像砖》,上海:上海人民美术出版社,1987年, 第29幅《养老图》。

二、“一堂二内”的不同样式

睡虎地秦墓竹简《封诊式》中还有一个《穴盗》案例:某里士伍乙报案,他的一件裾衣被盗贼从墙上打洞偷走。这个案例比较详细地记述了士伍乙的住宅,有关简文摘录如下:

自宵臧(藏)乙复(複)结衣一乙房内中,闭其户,乙独与妻丙晦卧堂上。

房内在其大内东,比大内,南乡(向)有户。

内后有小堂。

内中有竹柖,柖在内东北。(17)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第270-271页。

睡虎地秦墓竹简整理小组释“房内”为“居室的侧房”,释“大内”为“正房”,释“小堂”曰:“此处小堂在居室之后,应为一种台形建筑。”(18)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第272页。一般认为,此民宅平面图为一曲尺形,向南两间,与“一宇二内”相同,两个房间各有一门,东间后面加盖一个“小堂”。(19)林剑鸣:《秦汉史》,上海:上海人民出版社,2003年,第992-993页。王晖对此提出质疑:

士伍乙住宅的复原方案完全无视“乙独与妻丙晦卧堂上”这句重要的记述,这句话清楚地表明乙和其妻丙是睡在堂上而不是大内或者房内之中。复原方案中大内、房内和小堂三者的关系与原文的记述是一致的,但是却完全没有“堂”的存在。如果堂完全是一个室外空间,士伍乙和妻子恐怕只能睡在院子里了。但是由于士伍乙丢失的是一件正在穿的厚棉衣,可知当时是在寒冬,不大可能睡在院子里。

王晖认为此宅与《封守》中的“一宇二内”皆为前堂后室结构布局,只是在“房内”后加盖了一间“小堂”。在《封守》《穴盗》两个案例的基础上,他进一步提出:

战国末期庶民阶层的“一堂二内”是贵族阶层的“前堂后室”形制的简化。这进一步佐证了在各个历史时期,中国建筑从王侯到庶民,其形制只有规模与繁简的差异,而基本格局没有太大差别。(20)王晖:《睡虎地秦简〈封诊式〉中所见战国末期“士伍"阶层的居住形态——兼与韩国学者尹在硕商榷》,贾珺主编:《建筑史》第24辑,北京:清华大学出版社,2009年,第105-110页。

侯幼彬认为王晖的研究是一大进展,但也有疑点:

“堂”是敞厅,是接待客人和举行仪式的空间,可以兼作寝息之所,如果夏天卧于敞厅是可以理解的,而“大内”是正式卧室,为什么在需要穿棉衣的大冬天,士伍乙和妻丙偏偏要睡在这个敞厅里挨冻呢?他家有“大内”,为何不睡在大内呢?这在情理上颇令人不解。(21)侯幼彬:《中国建筑之道》,北京:中国建筑工业出版社,2011年,第129页。

问题出在那件“棉衣”上。此衣在简文中名“複结衣”,睡虎地秦墓竹简整理小组释为“绵裾衣”(22)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第273页。。根据简文记载,这件裾衣是士伍乙在当年二月才做的,用料五十尺,用帛做里,装了绵絮五斤,用五尺缯镶边。王晖根据此衣推测:“士伍乙丢失的是一件正在穿的厚棉衣,可知当时是在寒冬。”(23)王晖:《睡虎地秦简〈封诊式〉》中所见战国末期“士伍"阶层的居住形态——兼与韩国学者尹在硕商榷》,贾珺主编:《建筑史》第24辑,北京:清华大学出版社,2009年,第105-110页。侯幼彬也赞同案发之时为冬季。但是,简文只记载“複结衣”放在“房内”东北部的床上,没有提供任何季节的信息,难以从这件“複结衣”断定案发于寒冬。如此,士伍乙和妻丙睡在堂上也就没有疑点了。根据简文记载,可以认定:士伍乙住宅结构布局为曲尺形,前为“二内”,“东内”之后有一个小堂。

三、“一明两暗”民宅的奠定

吕思勉说古代中国的房屋有士大夫之居和平民之居两种。士大夫之居,前为堂,后为室;室之左右为房。平民之居为三开间,较之士大夫之居,少了一个堂,以中间的一间屋,行礼待客,左右两间供住居,即一堂二内之制。(24)吕思勉:《中国文化史》,北京:北京日报出版社,2018年,第203页。

堂是待客之地,若来客众多,身份高的坐堂上,位卑者坐堂下,如沛县县令宴请客人:

单父人吕公善沛令,避仇从之客,因家沛焉。沛中豪桀吏闻令有重客,皆往贺。萧何为主吏,主进,令诸大夫曰:“进不满千钱,坐之堂下。”(25)《史记》卷八《高祖本纪》,北京:中华书局,1959年,第344页。

堂也是举行婚丧礼仪的地方。张家山汉简《二年律令·赐律》云:“一堂二肂在堂,县官给一棺;三肂在当(堂),给二棺。”(26)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年,第48页。

根据文献记载,权贵之家的堂,堂基一般都很高,堂前有阶梯,左右各一,称“东阶”“西阶”,西阶为尊,来宾走西阶。堂的正面无墙,只有两根立柱。堂两头一般都有“夹室”,也称“序”。《穴盗》中贼人开凿的盗穴,仅有“小堂”与“房内”之间的隔墙一处,可见“堂”的正面也无墙。有些黎民百姓的住宅也有堂,他们家的堂只是一间地基略高、正面无墙的房间,没有两侧的夹室。

秦及西汉,平均气温较现今大约高1.5°C左右。两汉之际,气候趋冷,东汉平均气温较现今大约低0.7°C左右。(27)竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。但是,在黄河流域的汉画像石刻上,“堂”的正面仍然无墙,这样的“堂”在冬季是无法待客的。权贵与富有人家,在楹柱之后的横楣上挂帏幔。在汉画像石刻上,帏幔常常分段卷起来,系帏的组绶之末端垂露于下。(28)参见孙机:《汉代物质文化资料图说》(增订本),上海:上海古籍出版社,2011年,第261-262页。更讲究的,在帏幔内设幄,刘熙《释名·释床帐》云:“幄,屋也,以帛衣板施之,形如屋也。”(29)王先谦:《释名疏证补》,上海:上海古籍出版社,1984年,第293页。一般百姓之家,大多没有帏幔、幄。

由于气候转冷,“一堂二内”的堂,前面不再是敞开的,砌上墙壁,中间开一门。在西汉后期,我们已经见到了这种样式的住宅,如王莽征召龚胜为太子师友祭酒,龚胜假装病重卧床不起:“病笃,为床室中户西南牖下,东首加朝服拕绅。使者入户,西行南面立,致诏付玺书。”(30)《汉书》卷七十二《两龚传》,北京:中华书局,1962年,第3085页。既然龚胜的住宅有“中户”,也就有“东户”和“西户”,应为三开间,各有门。

龚胜的住宅是从“一堂二内”向“一明两暗”转变中的样式。

河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院的主房,也是“一明两暗”样式。(31)河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院发掘简报》,《华夏考古》2010年第3期;郝杰:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院复原初探》,《中华民居》2014年第1期。

入魏晋南北朝,“一明两暗”的三开间已是通行的定式。古建筑研究者指出:“一明两暗”的三开间成为基本房型,这是我国传统木构架单体建筑程式化的一个具有里程碑意义的大事。(32)侯幼彬:《中国建筑之道》,北京:中国建筑工业出版社,2011年,第137页。

四、半地穴式与“一宇一内”:一般劳动者的居所

德国人类学家Julius E.利普斯曾经指出:“最原始的部落喜欢圆形小屋。这在澳大利亚和美洲、非洲许多民族之中均有发现。”(33)[德] Julius E.利普斯:《事物的起源》,汪宁生译,兰州:敦煌文艺出版社,2000年,第5页。不独澳大利亚、美洲与非洲如此,两河流域的民宅最初也是圆形或椭圆形小屋,公元前8000年至公元前5800年,两河流域进入“无陶新石器时代”,民宅开始向方形转变。(34)杨建华:《两河流域史前时代》,长春:吉林大学出版社,1993年,第11页。在华夏大地上的考古发现也证明:从地穴式到半地穴式再到地面式,从圆形到圆角方形再到方形,是中国上古民宅的演进方向。最初出现的方形、长方形房屋一般是公共活动场所,或为男子公所(极少数为妇女公所),或系首领住宅。(35)汪宁生:《中国考古发现中的“大房子”》,《考古学报》1983年第3期。后来,方形、长方形房屋才逐渐为一般民众所享用。

直到汉代,半地穴式与地面式民宅仍然共存,圆角方形之影响也依然可见。

以汉代河南县城为例,1954至1955年,在汉代河南县城遗址发现西汉住宅三座,皆为半地穴式,其中一座保存较好的西汉住宅遗址形制如下:

建筑物半埋土中,利用夯土墙和一根木柱支持着全部屋顶的重量。从柱础的位置来看,可能是前簷短,后簷长的一种建筑。在房址内发现了大量的圆形瓦当,半规瓦当、筒瓦、板瓦等,说明了屋顶是铺有瓦类的。房内有供储藏的陶瓮(出土时中空,可能上面原盖有木盖),炊事用的灶址和供坐卧用的土台。出土的遗物除瓦类以外,有陶盆、铁锛等,都是当时人类日常生活的使用品。(36)考古所洛阳发掘处:《一九五四年秋季洛阳西郊发掘简报》,《考古通讯》1955年第5期。

另一座西汉时期的住宅,为正方形、半地穴式,特别值得注意的是:“墙根用泥土涂成圆角。”(37)郭宝钧:《洛阳西郊汉代居住遗迹》,《考古通讯》1956年第1期。由此可见圆形民宅影响之深远。

入东汉,半地穴式民宅犹存,但在地面上建房成为发展趋势。在汉河南县城考古发现的10座东汉时期民宅,形制可考者8座,其中半地穴式5座,在地面上修建的有3座。

汉河南县城曾经是周公营建的王城,平王东迁,以此为都。入秦汉,河南县是比较繁华的县城之一。汉代河南县城的百姓大多居住在半地穴式房屋中,其他地区可想而知。

这些半地穴式都是“一宇一内”,平面作正方形。从半地穴式的“一宇一内”发展而来的地面建筑“一宇一内”,在秦汉最为常见,墓葬出土的陶屋绝大多数是“一宇一内一门”。

睡虎地秦墓竹简《封守》那户人家,有男奴一人,女婢一人。《穴盗》中的那户人家,有一件制作考究的裾衣,邻里羡慕,招致贼人光顾。晁错所说“一堂二内”乃为实边的移民建筑的住所,建筑标准当高于一般劳动者的住宅。

瞿宣颖说:“汉时平民所居屋,皆为三间,谓之一堂。”(38)瞿宣颖纂辑,戴维校点:《中国社会史料丛钞》甲编,长沙:湖南教育出版社,2009年,第159页。此句之后援引的史料为《汉书·晁错传》所云“一堂二内”。秦汉民宅种类繁多,“一宇二内”与“一堂二内”仅是较为流行的样式。“一宇二内”与“一堂二内”为富裕人家的住宅,一般劳动者大多居住在半地穴式或地面式的“一宇一内一门”房屋中。

五、房间面积与功能

房间开门一般偏东,孔颖达说:“室向南,户近东南角”(39)郑玄注,孔颍达正义,吕友仁整理:《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,2008年,第35页。。这一规制在考古上多有发现,如海昏侯刘贺墓的主椁室,为“一宇二内”,东间开门在中部偏东,两侧为窗;西间东侧为门,西侧为窗。

房内四角统称“隅”,四隅各有专名。西南隅曰“奥”,最尊。《礼记·曲礼上》曰:“为人子者,居不主奥。”孔颍达释曰:“尊者居必主奥也。既是尊者所居,则人子不宜处之也。”(40)郑玄注:孔颍达正义,吕友仁整理:《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,2008年,第35页。此隅也是祭祀之所,《礼记》《仪礼》中屡见此祭祀之记载。东南隅曰“窔”,《仪礼·既夕礼》说:“比奠,举席,扫室,聚诸窔。”(41)郑玄注,贾公彦疏:《仪礼注疏》,上海:上海古籍出版社,1990年,第482页。这里大概是用来堆放杂物的地方。东北隅曰“宦”。“宦”是养的意思,是放食物的地方。西北隅曰“屋漏”。为什么名此,众说不一。郑玄注《诗·大雅·抑》中的“屋漏”云:“屋,小帐也。漏,隐也。”(42)郑玄笺,孔颍达疏,朱杰人、李慧玲整理:《毛诗注疏》,上海:上海古籍出版社,2013年,第1706页。与郑玄同时代的孙炎注《尔雅·释宫》之“屋漏”云:“屋漏者,当室之白日光所漏入。”(43)朱祖延主编:《尔雅诂林》,武汉:湖北教育出版社,2014年,第1768页。孙炎之说颇为后世推许,今人又从考古学与民族学提供的资料加以阐发,认为“屋漏”即“陶复”式地穴顶部中央的开口,或称“中霤”(44)杨公骥:《考论古代黄河流域和东北亚地区居民“冬窟夏庐”的生活方式及风俗》,《东北师大学报》1980年第5期。。刘熙《释名·释宫室》释“屋漏”云:

礼,每有亲死者,辄撤屋之西北隅薪,以爨灶煮沐,供诸丧用,时若直雨则漏,遂以名之也。必取是隅者,礼,既祭,改设馔于西北隅,今撤毁之,示不复用也。(45)王先谦:《释名疏证补》,上海:上海古籍出版社,1984年,第266页。

刘熙此说,本于《礼记·丧大记》:“甸人为垼于西墙下,陶人出重鬲。管人受沐,乃煮之;甸人取所彻庙之西北厞薪,用爨之。管人授御者沐,乃沐。”此文中的“庙”,为陈尸之所,孔颖达注:“谓正寝为庙,神之也。”(46)郑玄注:孔颍达正义,吕友仁整理:《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,2008年,第1724页。当家人病危之时,就移寝于北窗下,头东向。“屋漏”之义,当以刘熙之说为是。

各个房间的面积,考古发掘提供了一些个案。如在汉河南县城东区发现的一座东汉时期的民宅,为南北向、两开间、半地穴式,南房东西壁各长5.2米,南北壁各长3.9米;北房长宽各3.55米。(47)黄展岳:《一九五五年春洛阳汉河南县城东区发掘报告》,《考古学报》1956年第4期。三杨庄第一处庭院的房屋为南北向的“一宇二内”,南边一间南北宽(含墙体)约4.5米,东西长不超过6米;北边一间明显宽于南边一间,南北宽(含北墙)约5.7米(48)河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄县三杨庄汉代庭院遗址》,《考古》2004年第7期。。三杨庄第二处庭院的主房未完全发掘,开间情况不明,其最西一间已做清理,南北进深约4.10(不含墙体)、宽2.50米。(49)河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院发掘简报》,《华夏考古》2010年第3期。据此,当时的民居的开间一般长3—5米、宽3—4米。

王晖考证睡虎地秦墓竹简《穴盗》那户人家各个房间的功能是:

堂——接待客人和举行仪式等的空间,并且时常设帐作为寝息之所;

大内——正式的寝室空间;

房内——藏衣、更衣和贮藏器具的空间;

小堂——房屋背后的盥洗场所。(50)王晖:《睡虎地秦简〈封诊式〉中所见战国末期“士伍"阶层的居住形态——兼与韩国学者尹在硕商榷》,贾珺主编:《建筑史》第24辑,北京:清华大学出版社,2009年,第105-110页。

这仅仅是根据简文作出的推测,不具普遍意义。

根据睡虎地秦墓竹简《封诊式》之《穴盗》,西间曰“大内”,东间名“房内”。睡虎地秦墓竹简《封诊式》中的《经死》案例中,有“东内”之名。睡虎地秦墓竹简《日书·相宅》中有“小内”之名。(51)陈伟主编:《秦简牍合集》释文注释修订本第2册,武汉:武汉大学出版社,2016年,第410页。据此,“一宇二内”或“一堂二内”的两个房间,分别称“大内”“小内”,或称“东内”“西内”。

海昏侯刘贺墓室,棺椁在东间,西间有漆屏风东物。据此推断,东间为寝室,西间为客厅。睡虎地秦墓竹简《封诊式·穴盗》所记士伍乙的房屋,东间“房内”有竹柖,也应是寝室。“一宇二内”式房屋,西间为客厅、东间作寝室,是房间功用方式之一。睡虎地秦墓竹简《日书·相宅》又有“娶妇为小内”之说(52)陈伟主编:《秦简牍合集》释文注释修订本第2册,武汉:武汉大学出版社,2016年,第410页。,也就是说,如果儿子结婚,东间就成为已婚儿子的住处,父母则住西间。

六、尚右与“宅不西益”

种种迹象表明,最初以右为上。这可能与左、右手有关。法国人类学家罗伯特·赫尔兹指出:

与右手相联系的通常是荣誉、尊贵的头衔和特权:它是动作的执行者、命令的发出者和事物的接受者。相反,左手则被厌弃以至于屈居从属的辅助地位:它不能独立地完成任何一件事情,只能帮助和支持右手。

右手是一切贵族的象征,而左手则是一切平民的象征。(53)〔法〕罗伯特·赫尔兹:《死亡与右手》,吴凤玲译,上海:上海人民出版社,2011年,第94页。

罗伯特·赫尔兹例举了很多民族学材料来说明右手与左手的地位,例如:

在毛利人中,右侧是神圣的一侧,是所有好的和创造性力量的所在;左侧是世俗的一侧,除了拥有一些破坏性的和可疑的力量之外,别无长物。与此相同的对照也以相当精确和情感化的形式重现于宗教的进化过程中:右侧是神灵们所在的一侧,那里萦绕的是一位守护神的白色身影;左侧则是魔鬼们所在的一侧,那里终日为一个黑色的魔鬼所占据。(54)〔法〕罗伯特·赫尔兹:《死亡与右手》,吴凤玲译,上海:上海人民出版社,2011年,第104页。

罗伯特·赫尔兹指出:右手之优越于左手,并不像人们通常认为的那样,是由人类机体自身的特点决定的,而是原始思维中的神圣与世俗的二元对立的结果。

罗伯特·赫尔兹的研究可以给我们诸多启示。商人以右为上,朱彦民统计了甲骨文中从手形的字,从右手形的字居多,而从左手形的字较少;甲骨卜辞中常见祈福成语“受有佑”,“有”与“佑”字皆作右手形。(55)朱彦民:《卜辞所见“殷人尚右”观念考》,《中国史研究》2005年第3期;朱彦民:《“殷人尚右”观念的再考察——以甲骨文字形和考古资料为视角》,《中国社会历史评论》第7卷,天津:天津古籍出版社,2006年,第85-98页。张霭堂也指出:“右尊”的“右”,其含义并非右的方位义,而是右手的引申。(56)张霭堂:《我国古代“右尊”“左尊”的源流及其具体所指》,《山东师大学报》1987年第2期。

左、右之尚,今只能追溯至商代。自商至汉,以右为尊。(57)涂鹏博:《“左右逢源”乎——对先秦时期“左右观”的探讨》,于亭主编:《学海问津》第3辑,武汉:武汉大学出版社,2016年,第325-335页;常林炎:《尊右、 尊左辨》,《北京师范大学学报》1989年第5期。我国地处北半球,为了釆光取暖,民宅大多坐北朝南,这样的民宅,以“西内”为上,故有“宅不西益”之俗:“俗说西者为上,上益宅者,妨家长也。”(58)应劭著,吴树平校释:《风俗通义校释》,天津:天津人民出版社,1980年,第435页。这种习俗颇为古老。河南郑州大河村第三期文化遗存(仰韶文化晚期文化遗存),有四间房屋相连的一组建筑,编号为F1—4,F1与F2是同时建造的,后来有向东建造了F3、F4两间,且愈建愈小。第四期文化遗存(属仰韶文化向龙山文化过渡阶段) 亦发现类似四间一套房屋,编号为F6—9,先建F8、F9,后来利用F8之东墙加盖F6,在F8之北墙一角建F7。(59)郑州市博物馆:《郑州大河村仰韶文化的房基遗址》,《考古》1973年第6期;郑州市博物馆:《郑州大河村遗址发掘报告》,《考古学报》1979年第3期。

满族也有此俗:“在盖房屋的时候,首先盖西厢房,然后再盖东厢房。房屋建成后,以西屋为贵,西屋称为上屋。上屋辈份最尊者居住。”这可能是受汉族习俗的影响。(60)赫亚红、姜亭亭:《满族民居禁忌习俗起源与功能》,《吉林师范大学学报》2013年第3期。

睡虎地秦墓竹简《日书·相宅》有如下简文:

宇右长左短,吉。

宇左长,女子为正。

宇东方高,西方下,女子为正。(61)陈伟主编:《秦简牍合集》释文注释修订本第2册,武汉:武汉大学出版社,2016年,第409页。

这些禁忌在考古发现中得到印证。在汉画像石刻、画像砖刻上,“一宇二内”或“一堂二内”的房屋,西侧一间往往高大宽敞,东侧一间要矮小许多。湖南东江汉墓出土的一件陶屋,“平面横长方形,屋内有隔墙一道,把屋分为右大左小两间”(62)傅举有:《东江考古出土的汉代珍贵文物》,《中国文物报》2016年4月5日。。

根据罗伯特·赫尔兹的研究,右手之优越于左手是原始思维中的神圣与世俗的二元对立所致,以右为上是一种原始的、自然的思维与行为。以左为上,则是一种非自然遗存的改革。

一般认为,自魏晋至唐宋,左为上,右为下。在学者举证的基础上,我们再举一个例证:魏晋之时,尚书令之下,设左、右仆射,“令阙,则左为省主。”(63)《晋书》卷二十四《职官志》,北京:中华书局,1974年,第730页。在职位排序上,左仆射列在右仆射之前。入唐朝以后,左、右之分更为明显。如尚书左丞,正四品上,尚书右丞,正四品下(64)《旧唐书》卷四十四《职官志三》,北京:中华书局,1975年,第1793页。。再如,内仆局掌中宫车乘出入导引,设令二人,正八品下;丞二人,正九品下。“凡中宫有出入则令居左,丞居右。”(65)《旧唐书》卷四十四《职官志三》,北京:中华书局,1975年,第1871页。在坐向上,以左为上,右为下,从敦煌壁画来看,在男女同席的情况下,一般是男性居左,女性居右(66)高启安:《唐五代敦煌的宴饮坐向和座次研究》,《兰州大学学报》2003年第2期。。宋代的左、右之别一如唐代。元朝尚右,但自明朝起,又改为尚左(67)明人余继登云:“国初习元旧,俱尚右。至吴元年十月,太祖始命百官礼仪俱尚左。改右相国为左相国,官如之。”(《典故纪闻》,北京:中华书局,1981年,第15页。)。

随着以左为上,民宅的“东内”也就成为上房。

七、庭院布局

秦汉的自然聚落为“邑”,或称“聚”。比较大的邑分为若干里。里筑有围墙,翻越里墙是犯法的。各里门都有一个供人出入的大门,曰“闾”。有的里可能还有一个门,曰“阎”。颜师古注“闾阎”曰:“闾,里门也。阎,里中门也。”(68)《汉书》卷八十九《循吏传》,北京:中华书局,1962年,第3625页。里门设“里监门”一职管理。张家山汉简《二年律令·户律》中有一个条文,规定里门钥匙由田典保管,以时开闭。伏日闭门一天,不准进出。如果乘传办事、持节出使、抢救水火或追捕盗贼,必须放行。否则,罚金二两(69)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年,第51页。。里中胡同谓“巷”(70)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第231页。,每户人家的居住区域名“院”(71)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第231页。,院墙称“垣”(72)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第271页。。居延出土的汉简有如下记载:

终古隧卒东郡临邑高平里召胜字游翁,贳卖九稯曲布三匹,匹三百卅三,凡直千,觻得富里张公子所,舍在里中二门东入,任者同里徐广君。(73)谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,北京:文物出版社,1987年,第472页。

惊虏隧卒东郡临邑吕里王广卷上字次君,贳卖八稯布一匹,直二百九十,觻得定安里随方子惠所,舍在上中门第二里三门东入,任者阎少季、薛少卿。(74)谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,北京:文物出版社,1987年,第485页。

包自有舍,入里五门东入。(75)谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,北京:文物出版社,1987年,第534页。

简文可以证明这样两个问题:第一,里中有一条胡同,民宅分列两侧。第二,区分、记录民宅方位的方法,是从里门开始,按两侧院门排序。藏知非认为“二门”“三门”“五门”说明一里有多个门。(76)臧知非:《秦汉里制与基层社会结构》,载臧知非:《战国秦汉行政、兵制与边防》,苏州:苏州大学出版社,2017年,第48-67页。笔者认为,“二门”“三门”“五门”是指里中第二、第三与第五处院门,“东入”是说开门向西;若一邑有多里,则先将里排序,再按各里院门排序,“第二里三门”“东入”,是第二里开门向西的第三处院门。

里中民宅的“门牌号”应是:里中东面的民宅编号为一门东入、二门东入等等,西面的民宅编号为一门西入、二门西入等等。

张家山汉墓竹简《二年律令·户律》规定:若买房宅,不与自己原来的房宅毗邻,不准买卖。据此,各家各户的房宅都在一处,不得在他处拥有其它房宅。(77)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年,第53页。如此,当是为了便于管理。

考古发现的绝大多数秦汉民宅,每个庭院都独立存在,互不相连,庭院周围是农田。

汉代画像石刻中,不乏庭院图。但是,这些庭院图中夹杂着匠人的想像与创作。在河南内黄县梁庄镇三杨庄发现的西汉晚期庭院遗址,为我们提供了汉代庭院部局的真实案例:

入南大门,是第一进院落,大门西侧有一座较小的瓦顶房子,发掘者称之为“西门房”,面积约为9平方米。“西门房”多用于堆放农具等用具物品。

南大门内东侧也有一座瓦顶房子,南北长11、东西宽8.3米。房内有一件铁釜,两盘小石磨,一件石臼,还有一些破碎的陶器,如盆、瓮、甑等。发掘者认为这处“东厢房”当为厨房。曹植《当来日大难》中有“日苦短,乐有余,乃置玉樽办东厨”之句(78)王巍校注:《曹植集校注》,石家庄:河北教育出版社,2013年,第117页。,也就是说,厨房一般在庭院东侧。

第二进院落的南院墙为砖砌墙基,该墙的正中可能有瓦顶大门。第一进院落的东厢房之东北,有一条与第二进院门相接的廊道。第二进院落的布局如下:

西南有一座房屋,北与主房相接。这座“西厢房”也为瓦顶、砖基夯土墙。在西厢房内西南角,还清理出一件略残的陶豆。

在西厢房的东侧院内,有一件腹径为46厘米的铁釜。

正房南北进深约4.10米,开间情况不明。屋顶为南北两面坡。墙体用有二层砖基础。正房为梁柱承重结构,可能为三开间,当为“一堂二内”。

睡虎地秦墓竹简《日书·相宅》云:“屏居宇后,吉。屏居宇前,不吉。”(79)陈伟主编:《秦简牍合集》释文注释修订本第2册,武汉:武汉大学出版社,2016年,第410页。这里的“屏”指厕所。该庭院的厕所位于主房西北,便槽平面呈南北长方形,南口稍宽,便槽底呈南高北低的斜坡状(80)河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄县三杨庄汉代庭院遗址》,《考古》2004年第7期;河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院发掘简报》,《华夏考古》2010年第3期。。

张家山汉墓竹简《二年律令·户律》中有这样一则条文:

宅之大方卅步。彻侯受百五宅,关内侯九十五宅,大庶长九十宅,驷车庶长八十八宅,大上造八十六宅,少上造八十四宅,右更八十二宅,中更八十宅,左更七十八宅,右庶长七十六宅,左庶长七十四宅,五大夫廿五宅,公乘廿宅,公大夫九宅,官大夫七宅,大夫五宅,不更四宅,簪褭三宅,上造二宅,公士一宅半宅,公卒、士五(伍)、庶人一宅,司寇、隐官半宅。(81)张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年,第52页。

从位极人臣的彻侯到罪犯,住宅区分为22个等级。一步六尺,一汉尺约等于0.23米,三十步为41.4米,方三十步为1713.96平方米。(82)杨振红:《出土简牍与秦汉社会》,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第127页。三杨庄第二处庭院遗址总面积近2000平方米,与“公卒、士伍、庶人一宅”基本相同。

八、“田舍”:农忙时节临时居所

根据传世文献记载,上古之时,农夫于农耕时节离开邑里,居住在田野中的“庐”。《汉书·食货志》云:“在野曰庐,在邑曰里。”颜师古注:“庐各在其田中,而里聚居也。”(83)《汉书》卷二十四《食货志》注,北京:中华书局,1962年,第1121页。农闲之时,则回到邑里中的住所。许慎《说文解字》广部:“庐,寄也。秋冬去,春夏居。”(84)许慎撰,段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第443页。颜师古注《汉书·食货志》“庐舍”云:“庐,田中屋也。春夏居之,秋冬则去。”(85)《汉书》卷二十四《食货志》,北京:中华书局,1962年,第1119页。

但是,《诗经》等传世文献记载的“庐”缺乏确切的证据,有的专家学者持怀疑、否认态度。如郭沫若释《诗经·小雅·信南山》“中田有庐”之“庐”为“芦”,谓芦菔(86)郭沫若著作编辑委员会编:《郭沫若全集·历史编》(第3卷),北京:人民出版社,1984年,第72页。。赞同者亦不乏其人(87)刘兴林:《先秦田庐(舍)辨析》,《北京师范大学学报》2009年第6期。。湖北云梦睡虎地秦墓出土竹简,证明农忙时节,农夫在田野中的确存在一种临时居所。

睡虎地秦墓竹简《封诊式》中有一个《贼死》案例:某亭求盗在辖区发现一名男子被杀,尸体距该亭一百步,距某里士伍丙的“田舍”二百步(88)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第264-265页。。睡虎地秦墓竹简整理小组释“田舍”为“农舍”(89)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第267页。。在该墓出土竹简《田律》中,再次见到“田舍”:

百姓居田舍者毋敢醢(酤)酉(酒),田啬夫、部佐谨禁御之,有不从令者有罪。(90)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第30页。

睡虎地秦墓竹简整理小组释此“田舍”为:“农村中的居舍。”(91)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第30页。这两处“田舍”皆被视为邑里中的住所。

禁酤酒,通常是在粮食歉收时颁行的一种政令,如汉景帝中元三年(前147年)夏,大旱,“禁酤酒”(92)《汉书》卷五《景帝纪》,北京:中华书局,1962年,第147页。。禁止在某个场所中的人酤酒,秦汉历史上仅见于睡虎地秦墓竹简。这里的“田舍”非邑里中的民居,而是农夫在田野中的居所。之所以禁止在“田舍”酤酒,是为了不误农时,保证农业生产。这条简文可进一步证明在田野中的确存在一种农忙时节的临时居所。

汉十一年(前196年),淮南王英布反,刘邦御驾亲征,英布兵败逃亡,被杀于一所“田舍”中:

布军败走,渡淮,数止战,不利,与百余人走江南。布故与番君婚,以故长沙哀王使人绐布,伪与亡,诱走越,故信而随之番阳。番阳人杀布兹乡民田舍,遂灭黥布。(93)《史记》卷九十一《黥布列传》,北京:中华书局,1959年,第2606页。

这里的“田舍”,当亦非邑里的民居,而是田野中的那种农忙时节的临时居所。

田舍或田庐仅为农忙时节的临时居所,不能作为正式住处。睡虎地秦墓竹简《为吏之道》收录了魏安釐王二十五年(前252年)的《魏户律》,律文写道:“民或弃邑居壄(野),入人孤寡,徼人妇女,非邦之故也。”(94)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1978年,第292页。抛弃邑里的住所、住在田野的情况,当非少数,否则不会颁布此律。秦吞并魏国之后,这种情况依旧存在,故《为吏之道》收录此律。

结语

关于秦汉时期的民宅,传世文献记载语焉不详,考古发现的房屋图像、房屋遗址、陶屋明器等等,又大多不见于文献记载,由此引发关于秦汉民宅研究的种种歧解,甚或望文生义、断章取义。只有对考古发现与文献记载的各种资料进行全面、系统的收集整理,深入、细致的分析比对,才能得出接近史实的认识。

中国日常生活史存在一个“秦汉之变”。肇始于新石器时代、经夏商至周代而固化的日常生活方式,传承至秦汉,出现了一些新的因素、新的变化。这些新因素、新变化,经魏晋南北朝至隋唐,不断发展壮大,最终成为日常生活方式的主流。

在中国民宅发展史上,秦汉民宅居有承上启下的历史地位。新石器时代以来的传统民宅,如半地穴式的建筑方式、圆角方形的平面布局、以西方为上的尊卑区分,至秦汉犹存。同时,秦汉民宅也出现了一些新的因素、新的变化。在民宅的样式上,从“一宇二内”“一堂二内”向“一明两暗”演变。“一明两暗”适合古代中国个体小家庭起居的基本需求,成为魏晋以后最为常见的民宅样式。

“一宇二内”“一堂二内”与“一明两暗”都是较富裕人家的住宅。达官贵人囿于礼与法的约束,不敢轻举妄动;贫苦百姓限于财力,得过且过;较富裕的人家,较少受礼与法的约束,又有能力改善住宅,从而成为民宅变革的主力军。