学前儿童问题行为和师幼关系对同伴关系的影响

2021-08-27张蒙

【摘要】本研究采用量化的研究方法,以173名小、中、大班幼儿为研究对象,考察学前儿童问题行为与同伴关系及师幼关系的影响,结果表明:同伴关系在性别上存在显著性差异,女童的同伴接纳程度较高于男童;问题行为和师幼关系并无性别差异;内隐、外显问题行为显著负向预测同伴关系;师幼冲突性关系正向预测问题行为,负向预测同伴关系;师幼依赖性关系正向预测内隐问题行为;师幼关系在问题行为与同伴关系之间未起调节作用。

【关键词】问题行为;师幼关系;同伴关系;调节作用

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2021)07/08-0055-05

【作者简介】张蒙(1995-),女,江苏扬州人,扬州大学附属西郡幼儿园教师、二级教师。

一、问题的提出

同伴关系是个体年龄相近或心理发展水平相适,在其交往过程中建立和发展起来的一种人际关系。同伴接纳与拒绝,在同伴关系的研究中占较大比例,反映了个体潜在的社交胜任力[1]。作为研究儿童社会性发展的重要方面,好的同伴关系是幼儿社会化的一个良好开端。问题行为是指任何一种引起麻烦的行为,或者说这种行为对环境所产生的负面作用[2]。目前我国儿童问题行为的发生概率不断上升。幼儿经常出现攻击、退缩等问题行为。教师作为幼儿在园生活、学习的主要引导者,与幼儿形成的不同师幼关系影响同伴关系发展。

个体——环境交互作用模型认为,个体与环境作为一个复杂系统,系统内各因素并不是单独起作用,而是互相依赖,即个体因素(问题行为)对同伴关系的作用可能会随着环境因素(师幼关系)的不同而有所差异。梳理有关观点可以发现,问题行为和师幼关系对同伴关系都各自有着重要的影响。但在交互作用模式中,一种观点是风险缓冲模型,认为保护因素(师幼关系)会缓解或减弱风险因素(问题行为)对同伴关系的不利影响[3]。前人研究大都是探讨两者对同伴关系的独立作用,较少涉及两者共同作用对同伴关系的影响。以往研究在分析第三方变量的作用时,主要探讨的是幼儿个体因素或者家庭因素,如气质、父母教养方式等,并作为中介变量进行研究,较少地探讨教师的作用。基于此,探讨师幼关系在問题行为对同伴关系影响中是否具有调节作用成为本研究的关键问题。

本研究首先分析问题行为和师幼关系各自对同伴关系的影响,其次讨论问题行为和师幼关系共同作用时,师幼关系在问题行为与同伴关系中的调节作用。研究中预测变量为问题行为,结果变量为同伴关系,调节变量为师幼关系。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究选取了幼儿园173名小、中、大班幼儿作为研究对象,具体分布情况:小班95名,中班61名,大班17名;男童96名,女童77名。

(二)研究程序

本研究问卷共两份,《儿童行为量表》由幼儿家长填写,《师生关系量表》由幼儿教师填写,同伴提名由教师进行。施测过程以班级为单位进行,四周内对问卷进行回收。

(三)研究工具

1.《儿童行为量表》

本研究采用阿肯巴克的《儿童行为量表》中文修订版评定儿童的问题行为,有关研究表明,该问卷在中国文化下具有良好信效度[4]。本研究采纳内隐和外显问题行为两个分量表,前者分为焦虑和退缩两个维度,后者分为攻击和违纪两个维度,共61个题目,采用0~2的三点计分方法,“0”表示不符合儿童,“1”表示有点符合儿童,“2”表示非常符合儿童,得分越高表示问题行为越严重。整个量表的内部一致性系数为0.95,分量表内部一致性系数分别是0.88、0.89。

2.《师生关系量表》

《师生关系量表》是由美国心理学家Pianta 编制,共28个项目,计分采用五点量表(从“1完全不符合”到“5完全符合”),分为亲密性、冲突性和依赖性三个维度。张晓以我国幼儿为对象,对量表进行校改并检验信效度,结果证明其信效度水平较好[5]。本研究中三个维度的内部一致性系数分别是0.69、0.88、0.84。

3. 同伴提名法

本研究采用照片提名测量幼儿在园受欢迎程度。研究者提供班级儿童照片,小朋友从照片上指出最喜欢、有点喜欢、不喜欢的小朋友,并记录。

儿童同伴地位的计分:同伴地位=(喜欢的提名次数/班级参加总人数+有点喜欢的提名次数/班级参加总人数)-不喜欢的提名次数/班级参加总人数。

(四)统计分析

本研究问卷发放200份,有效回收173份,对问卷数据整理,采用SPSS17.0对数据进行描述性统计分析、相关分析和回归分析。

三、研究结果与分析

(一)问题行为、同伴关系、师幼关系的基本情况分析

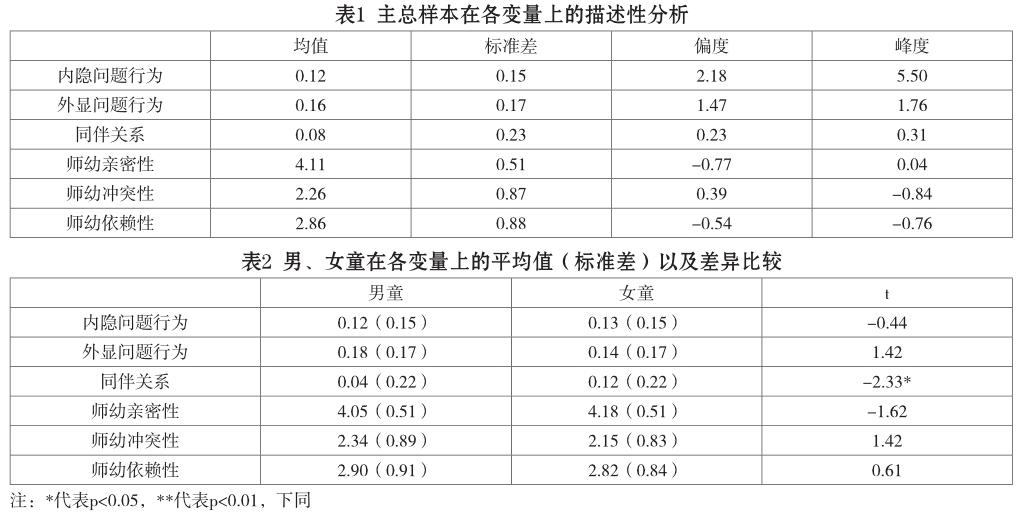

将男童、女童在三个变量的平均数以及标准差进行数据统计,并进行频率分析,从峰度和偏度上看,大部分变量符合正态分布(见表1)。从独立样本t检验结果上看(见表2),男童、女童内隐问题行为不存在显著性差异(t=-0.44,p>0.05),男童、女童外显问题行为也不存在显著性差异(t=1.42,p>0.05)。同伴关系存在显著性别差异(t=-2.33,p<0.05),女童同伴接纳程度较高于男童。同时男童、女童在师幼亲密性关系、冲突性关系以及依赖性关系上均无显著性差异(p>0.05)。

(二)问题行为、同伴关系、师幼关系间的相关分析

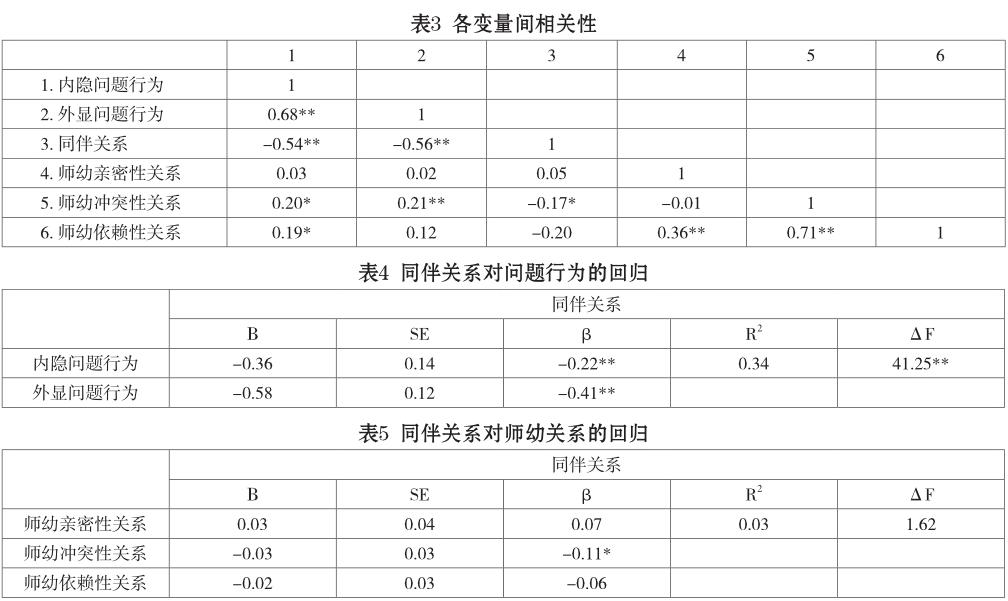

通过皮尔逊相关分析(见表3,下页),内隐问题行为和同伴关系存在极其显著性负相关(r=-0.54,p<0.01),外显问题行为和同伴关系存在极其显著性负相关(r=-0.56,p<0.01);师幼冲突性关系与内隐问题行为存在显著性正相关(r=0.20,p<0.05),与外显问题行为存在极其显著性正相关(r=0.21,p<0.01),与同伴关系存在显著性负相关(r=-0.17,p<0.05);师幼亲密性关系与内隐、外显问题行为不存在显著性相关,与同伴关系无显著性相关;师幼依赖性关系与内隐问题行为存在显著性正相关(r=0.19,p<0.05);师幼依赖性关系和师幼亲密性关系存在极其显著性正相关(r=0.36,p<0.01),与师幼冲突性关系存在极其显著性正相关(r=0.71,p<0.01)。

(三)问题行为、师幼关系对同伴关系的预测作用

1. 问题行为对同伴关系的预测作用

利用回归分析进行问题行为对同伴关系的预测作用。研究者将内隐、外显问题行为作为自变量,同伴关系作为因变量,进行回归分析(见表4)。可以看出,自变量对因变量存在显著影响(p<0.01)。具体结合系数表得出,内隐、外显问题行为存在显著性负向预测同伴关系。

2. 师幼关系对同伴关系的预测作用

基于相关分析,变量间呈线性关系,将师幼关系作为自变量,同伴关系作为因变量进行回归分析(见表5),师幼亲密性关系和师幼依赖性关系对同伴关系不存在预测作用,而师幼冲突性关系存在显著性负向预测同伴关系。

3. 师幼关系在问题行为与同伴关系中的调节效应分析

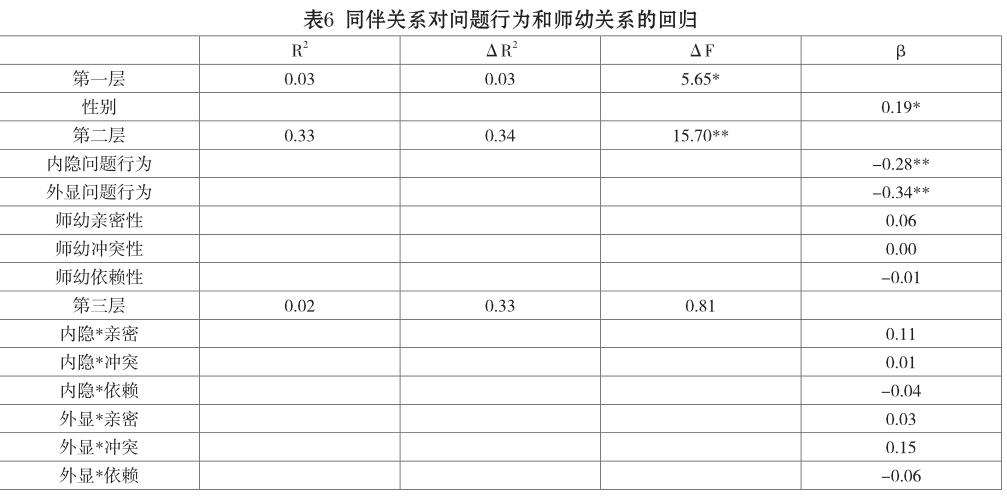

为探讨师幼关系的调节作用,以同伴关系为结果变量,问题行为为预测变量,师幼关系为调节变量,进行多層线性回归分析,对所有连续变量做中心化处理。回归模型第一层控制性别,第二层将问题行为和师幼关系的各维度纳入回归方程,第三层问题行为和师幼关系的交互项依次纳入回归方程。结果(见表6,下页)显示:性别显著预测同伴关系,内隐、外显问题行为可以负向预测同伴关系,问题行为和师幼关系的交互项不能显著预测同伴关系,说明师幼关系在其中不起调节作用。

四、讨论

(一)问题行为、师幼关系和同伴关系的基本特点

研究通过对被试性别进行分组分析得出:问题行为、师幼关系不存在显著性别差异,即男童、女童对内隐和外显问题行为及师幼关系均不产生明显影响。过往研究认为在外显问题行为上,性别的主效应比较显著,男童外显问题行为出现次数明显高于女童[6]。两者研究结果在男女儿童的外显问题行为差异性上似乎不一致,一般认为,男童天生爆发力和敏捷力条件优于女童,遇到困难或问题时,情绪往往不会受思维控制,更多依靠行为,可能会出现更多的外显问题行为。未来,还需要对研究样本进行追踪,通过进一步研究进行考察。

研究表明师幼关系的差异不会因性别的不同而不同,被试主要集中在小班,年龄小,认知和社会交往能力未发展良好,男童、女童差异较不明显,导致师幼互动性别差异较小。大部分幼儿与新教师相处时间比较短,未形成稳定依恋感,易出现入园焦虑现象,因此师幼关系差异并不明显。年轻教师处于职业规划的黄金时期,关注的仍是业务能力,缺乏对幼儿细致的关注和经验,有的甚至无法正确处理自己与幼儿的关系,很难与幼儿之间建立稳定的师幼关系,教师似乎用同样的模式进行相处,易导致师幼关系的差异不具有显著性。

本研究中幼儿同伴关系存在显著性差异,这与前人研究有所相同,男童由于表现出更多的攻击、违纪等行为,使得他们无法形成良好的社会交往策略,导致同伴喜爱水平降低。女童更多表现出来的是分享和合作等亲社会行为,同伴接纳水平更高。小班幼儿还不能对同伴产生明确的偏好,因此对于处于不同类型同伴地位的幼儿不存在明显的差异。研究结果显示同伴接纳水平高于同伴拒绝,幼儿情绪的稳定性比较差,这种心理特点造成了他们“不记仇”的心理特征,即使幼儿之间发生矛盾冲突,在成人的引导下,还是能够摆脱消极情绪,继续友好相处。

(二)问题行为、师幼关系和同伴关系的关系

研究者通过建立模型进行回归分析,发现问题行为和同伴关系存在显著性负相关。问题行为较多的儿童同伴接纳程度低,尤其是外显问题行为。被拒绝幼儿会表现出违纪、攻击行为,导致不能被同伴接纳。当幼儿出现情绪管理问题时,受情绪的驱使将问题行为外化。研究者观察到有些幼儿通过采用强迫性手段的方式去侵占或支配他人的物品,他们不善于合作,经常告状,甚至会夸大同伴的行为,将其敌意化。被接纳幼儿之所以受欢迎是因为他们对同伴比较友好,并主动发起分享、互助等行为。问题行为与师幼冲突性关系之间存在显著性正相关。当幼儿出现攻击等问题行为时,教师往往会采取批评、惩罚等措施,导致师幼关系的紧张。一般幼儿园每个班平均有30个孩子,并配备了三名教师照顾,再加上年龄小,一比十的比例让很多教师应接不暇。在一日活动过程中,大部分教师更倾向于和听话、乖巧的幼儿相处,对有明显多动、不遵守纪律的幼儿,教师给予更多的是批评、惩罚,易形成冲突性师幼关系。

师幼亲密性关系和同伴关系无显著相关性趋势,两者关联较小,与前人研究不一致,造成这种结果的原因可能是小、中班的幼儿带有明显的自我中心性,他们有自己的一套相处模式,对待不同的人,他们有自己的交往策略,即使爱模仿,成人对幼儿的影响仍然比较微弱。研究者通过研究分析得出冲突性师幼关系负向预测同伴关系,即师幼关系越冲突,幼儿在同伴群体中的接纳程度越低。有关学者研究认为,教师与幼儿之间的冲突性行为表现,会影响其社会交往能力发展[7],这与本研究结果相一致。师幼的矛盾冲突会造成教师对其的放任、忽视,当与同伴进行交往的时候,会自觉带入教师的角色,不利于其良好同伴关系的发展。幼儿作为一个独立个体,自己是行动的主体,教师高控的手段易造成冲突性师幼关系,使幼儿在交往中表现出一些争吵等行为,造成消极性的同伴关系。

(三)师幼关系在问题行为对同伴关系影响中的调节效应分析

研究者在建立多元线性回归模型的基础上并分析数据,研究结果显示,师幼关系作为调节变量并不显著,即师幼关系并不能加剧或缓和有问题行为幼儿的同伴关系。基于结果分析,首先,幼儿的社会性发展是一个长期的积累过程,考虑到环境因素影响(入园时间短、社会接触少等),小、中班幼儿个别交往频率明显低于大班,并不能达到一个稳定的状态。其次,学龄前幼儿处于前运算阶段,只能从自己的立场或观点去认识事物,具有自我中心性。当幼儿出现行为障碍影响其同伴交往时,他们并不能意识到。即使教师以积极的师幼关系去影响幼儿,他们仍然无法同化,仍以一种刻板的、固执的模式进行同伴交往。最后,师幼关系是双主体在相互作用的过程中所形成的,当教师试图以一种积极的状态去介入有明显不良同伴关系幼儿的交往时,应该考虑幼儿自身是否也同样保持着和教师一样的积极状态。即使幼儿与教师之间的亲密相处能够影响幼儿,但如果此种关系不得到强化,形成比较稳定的关系,也仍然无法改善问题行为幼儿的同伴交往现状,因为短暂的措施是无法预示长久的发展的,尤其是幼儿社会性的发展,故研究结论仍有待进一步验证。

值得注意的是,师幼关系在问题行为与同伴关系中作为调节变量并不显著,这虽与过往研究有所出入,但从另一个角度可想,对于问题行为给同伴关系产生的负面影响,良好的师幼关系并不一定能加以缓解,作为人际关系中的亲子关系又或是其他因素等,可作为研究进一步探讨。

五、结论

(1)同伴关系在性别上存在显著性差异,女童的同伴接纳程度较高于男童;问题行为和师幼关系并无显著性性别差异;

(2)内隐、外显问题行为显著负向预测同伴关系;师幼冲突性关系正向预测问题行为,负向预测同伴关系;师幼依赖性关系正向预测内隐问题行为;师幼关系在问题行为与同伴关系之间未起调节作用。

【参考文献】

[1] Rubin, K.H, Bukowski,W.,Parker,J.G.Peer interactions,relationships,and groups[M].Handbook of child psychology.Vol3. Social,Emotional,and Personality Development,6th.ed.,2003:619-700.

[2] [美]林格伦.课堂教育心理学[M].章志光,译.昆明:云南人民出版社,1983.

[3] Cummings,E.M.,Davies,P.T., Campbell,S.B.Developmental psychopathology and family process: Theory,research,and clinical implications[M].New York: The Guilford Press,2002.

[4]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表[J].中国心理卫生,1999(02):54-57.

[5] 张晓.师幼关系量表的信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2010,18(05):582-583.

[6] 遲丽萍,辛自强.小学儿童问题行为、同伴关系与孤独感的特点及其关系[J].心理科学,2003,26(05):790-794.

[7] SETTE S,TRACY L S,EMMA B. Links among Italian preschoolers social-emotional competence,teacher-child relationship quantity and peer acceptance[J].Early Education & Development,2013,24(06):851-864.

通讯作者:张蒙,1439913426@qq.com

(责任编辑 张付庆)