剖宫产瘢痕妊娠切除术后复发风险及其相关预测因素分析

2021-07-22王玉娇李全香王昭

王玉娇,李全香,王昭

剖宫产瘢痕妊娠(cesarean scar pregnancy,CSP)是剖宫产术后较为严重的远期并发症之一,近年来,全球范围内CSP的发生率明显增加,且在中国尤其明显[1]。CSP可能会导致子宫破裂和不可控大出血风险,致使患者失去生育能力,甚至危及生命。但现阶段对CSP治愈者后续妊娠结局的研究较少,部分患者可能再次罹患CSP即复发性CSP(recurrent cesarean scar pregnancy,RCSP),其被认为是严重威胁生命安全的疾病[2]。如何预测CSP切除术后再次发生瘢痕妊娠,是当前迫切需解决的问题。由于该疾病发病率相对较低,目前国内外对于RCSP发病危险因素的报道有限,而早期识别和警惕RCSP的危险因素,对再次发生CSP的诊断有帮助,本研究对此展开研究,以期通过相关高危因素的分析,早期对RCSP进行识别、诊断和处理,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年12月至2019年1月保定市妇幼保健院294例CSP患者为研究对象,纳入标准:① 符合CSP诊断[3],具有典型的临床表现、血人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotrophin,hCG)检查为阳性、影像学检查在瘢痕处可见混合包块或妊娠囊、术后病理检查子宫瘢痕处植入绒毛滋养细胞;② 既往明确子宫下段剖宫产手术史;③ 均接受手术治疗。排除标准:① 予以药物保守治疗者;② 再次妊娠非CSP的其他部位异常妊娠者。本研究经医院伦理委员会批准,患者及家属签署知情同意书。

1.2 手术方法

① 宫腔镜下妊娠病灶清除术:患者取膀胱截石位,予以腰硬联合麻醉或全麻,采用宫腔镜探查子宫腔。检查妊娠着床部位,直接予以钳刮、吸宫,必要时给予电切、电凝止血。② 子宫动脉栓塞术:予以全身麻醉,由放射科操作,采用seldinger法成功穿刺右股动脉后留置导管鞘,双侧子宫动脉分别插入导管进行造影,造影定位显示动脉期双侧子宫动脉增粗,远端分支增多,造影后将明胶海绵块经导管注入,对双侧子宫动脉进行栓塞,至血流减缓。③ 经腹腔镜病灶切除术:予以全身麻醉,建立气腹和操作孔,在腹腔镜下用单极电凝将膀胱返折腹膜打开,充分暴露子宫峡部、瘢痕妊娠病灶,吸出部分妊娠物并将病灶子宫浆肌层切开,负压吸刮、清除血块、组织物,并根据情况将种植处子宫瘢痕组织切除。④ 经阴道修复术:予以硬膜外麻醉,取膀胱截石位,充分暴露宫颈后,将20 mL 0.01%的肾上腺素生理盐水经宫颈-阴道间隙注入,形成水垫。然后将膀胱向上拉开,充分暴露瘢痕妊娠病灶,将剖宫产瘢痕组织横向切开后清除妊娠病灶,清理宫腔,术毕。

1.3 观察指标

① 记录患者临床资料,包括年龄、是否合并糖尿病、孕囊直径、人工流产次数、既往剖宫产次数、CSP分型、子宫下段厚度(子宫肌层厚度)。其中CSP分型[4]:I型(妊娠囊部分种植瘢痕处,与膀胱间子宫肌层厚度>3 mm)、II型(妊娠囊部分种植瘢痕处,与膀胱间子宫肌层厚度≤3 mm)和III型(妊娠囊完全种植子宫瘢痕处,凸向浆膜层)。② 临床相关结果,包括手术方式、麻醉方式、手术出血量、术后血hCG恢复正常时间(术后随访期间抽取静脉血2 mL,采用全自动生化仪以放射免疫测定法测量血hCG水平,记录血hCG<10 μg/L的时间)、月经恢复时间。

1.4 随访

术后定期于门诊复查血hCG水平,并予以电话随访CSP切除术后再次妊娠结局等资料,随访截止时间为2020年8月20日。RCSP诊断超声标准[5]:① 子宫颈管、子宫腔空虚,孕囊位于子宫峡部前壁;② 孕囊全部或部分埋入子宫肌层,孕囊与膀胱间子宫肌层薄或缺如;③ 孕囊周围可见高流速低阻力的血流信号。

1.5 统计学分析

2 结果

2.1 剖宫产瘢痕妊娠切除术后再次妊娠结局

随访观察,排除3例失访,151例未妊娠,将再次妊娠者根据是否发生CSP分为RCSP组28例,对照组112例。

2.2 两组患者基线资料比较

两组年龄、合并糖尿病、孕囊直径、既往剖宫产次数、人工流产次数、CSP分型及子宫下段厚度比较,差异有统计学意义(P<0.05),两组CSP切除孕周比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 两组基线资料对比 [例

2.2 两组临床资料比较

两组手术方式、术后血hCG恢复正常时间、月经恢复时间比较,差异有统计学意义(P<0.05),两组麻醉方式、手术出血量比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表2 两组相关临床资料对比[例

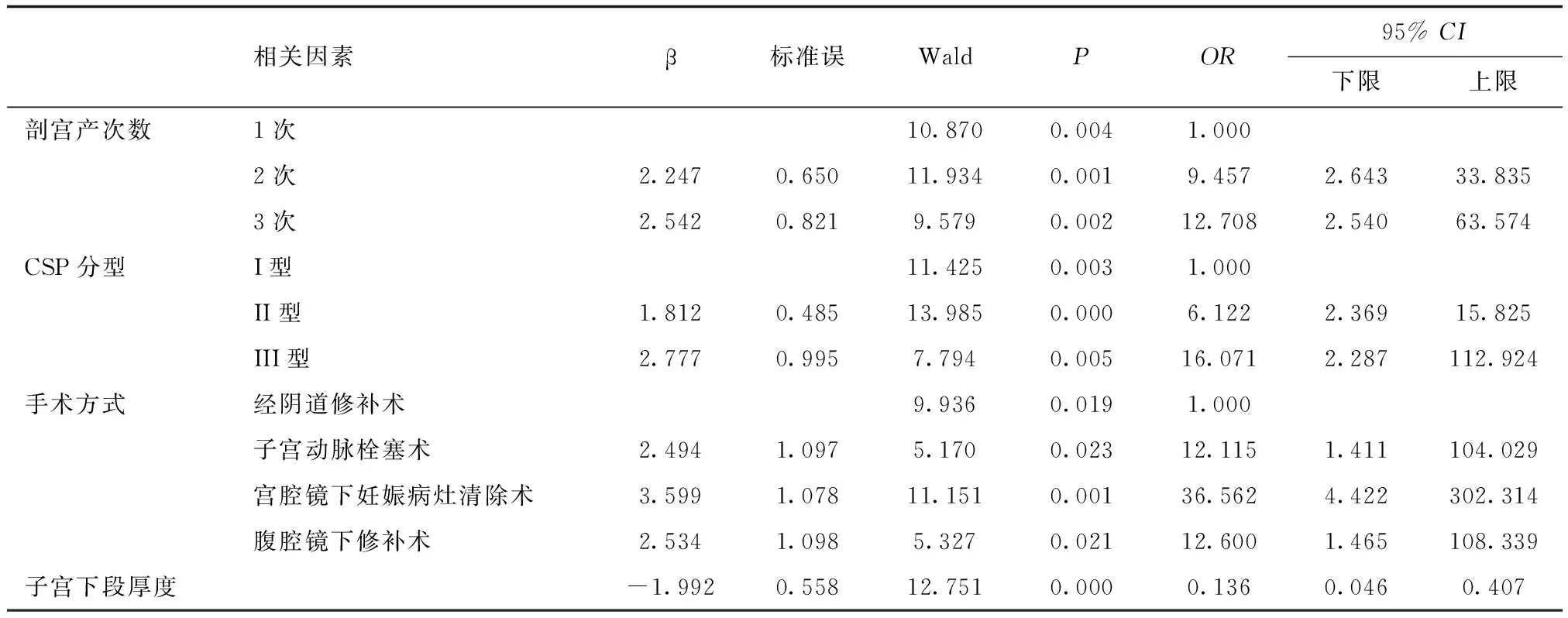

2.3 剖宫产瘢痕妊娠切除术后复发多因素回归分析

既往剖宫产次数、CSP分型、手术方式是影响CSP切除术后RCSP的独立危险因素(P<0.05),子宫下段厚度是RCSP的独立保护因素(OR=0.136,P<0.001);其中,子宫下段厚度与RCSP风险呈明显非线性关系(P=0.004)。详见下页表3。

表3 剖宫产瘢痕妊娠切除术后复发多因素Logistic回归

3 讨论

随着剖宫产率的上升,CSP的发生率也急剧升高,其远期并发症子宫破裂、胎盘植入等严重威胁患者生命安全。临床通常根据患者生育要求及临床症状早期予以终止妊娠建议,但CSP治愈后若再次妊娠极有可能再次发生CSP。Li等[6]的研究随访650例CSP治疗后的再次妊娠结局,发现RCSP发生率可达3.85%。Orhan等[7]的研究对31例CSP患者随访发现,RCSP发生率为9.68%。本研究中,对294例CSP患者予以手术治疗后随访发现,虽然112例患者正常宫内妊娠,但仍有28例RCSP发生,提示CSP成功治疗后再次妊娠时有可能为正常宫内孕,但仍有较高的RCSP发生率,亦将严重影响患者的身心健康。尽早识别RCSP并予以有效治疗,能够有效减少患者的损伤,降低RCSP的发生风险。

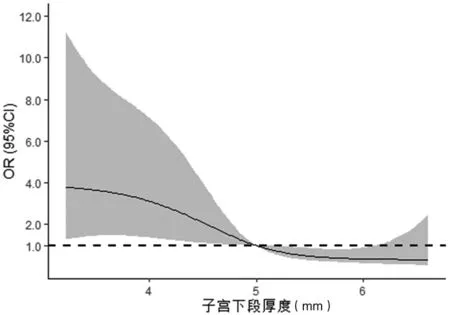

“窦道与壁龛假说”、“滋养细胞行为生物学假说”及“损伤与炎症反应假说”是目前CSP公认的发病机制[8-9],但对于CSP切除术后再次妊娠结局及相关影响因素研究较少。本研究发现剖宫产次数增加,患者发生RCSP的可能性也随之增加,提示既往剖宫产次数为RCSP发生的危险因素。因反复的剖宫产会增大子宫瘢痕缝隙,致使子宫瘢痕出现纤维化和局部血管形成不良等情况,进而对结缔组织增生和瘢痕的修复造成一定程度的影响,同时也可能减弱平滑肌细胞的再生能力,致切口瘢痕愈合不良,诱发孕囊在子宫肌层的缺陷或瘢痕处种植。此外,剖宫产次数增加会对子宫造成强烈刺激,进而使子宫变脆弱,致宫口内部大量炎症发生,增加RCSP发生概率。Micha等[10]研究发现,剖宫产术后约25.74%患者会存在不同程度的子宫瘢痕缺陷,其发生率相较于CSP发病率高。而关于CSP治愈后再次正常宫内妊娠的报道也较多[11-12],这一情况说明瘢痕缺陷并非必然导致RCSP的发生。本研究发现,子宫下段厚度是RCSP的独立保护因素(OR=0.136,P<0.001),且通过对限制性立方样条图(图1)进行分析,子宫下段厚度

图1 限制性立方样条图示子宫下端厚度与剖宫产瘢痕妊娠

与RCSP发生风险呈显著非线性关系,其中子宫下段厚度≤5 mm患者随着子宫下段厚度变薄其RCSP发生风险呈非线性升高,分析原因可能为前次剖宫产手术对胎盘种植部位造成影响不仅仅局限于瘢痕分离所致局部物理影响,还可能会对子宫内膜产生更为深远的全局性影响,会改变子宫肌层的收缩性,对子宫内膜正常收缩波造成干扰,进而使瘢痕处子宫平滑肌细胞连续不紧密,子宫下段肌层变薄而不连续。再次妊娠时受精卵容易在变薄且不连续的子宫下段肌层着床,因局部底蜕膜缺失或蜕膜化不足,导致滋养细胞直接侵入子宫肌层,甚至穿透子宫壁,故子宫下段厚度薄者RCSP发生率高。

RCSP患者在初次CSP行超声检查时,可见孕囊凸向膀胱生长,提示CSP分型为RCSP发生的危险因素,其根据超声图像分为外生型(I型)和内生型(II型)。但该分型方式缺乏量化指标,仅根据孕囊生长方向和瘢痕植入程度进行区分。最新指南在原有基础上纳入子宫肌层厚度,重新对CSP分型进行了划分(I型、II型和III型)。本研究参照该指南分型,结果显示,CSP分型为RCSP发生的危险因素,提示II型和III型CSP为RCSP发生的危险因素。因孕囊凸向膀胱生长会导致其附着处肌层缺如或变薄,极易增加子宫破裂风险,进而诱发异位妊娠植入,导致RCSP的发生。

目前,多数CSP治疗方案可终止妊娠的同时保留患者生育能力,但对于CSP最佳的治疗方式颇有争议。其主要原因在于治疗方案的选择对后续妊娠和复发风险的影响缺乏循证医学证据。尽管在CSP治疗过程中保留生育能力为主要目的之一,但仍有部分患者会再次发生CSP,而这正是希望再次生育患者最关心的问题之一。手术因能终止妊娠的同时提供修补瘢痕缺陷的机会成为常规治疗CSP手段。腹腔镜手术、宫腔镜手术、子宫动脉栓塞术等已被广泛用于CSP中。宫腔镜手术可防止经血积聚,减少其滞留,但对瘢痕的清除有限,CSP复发概率高[13]。子宫动脉栓塞术虽然术后再次妊娠足月和安全分娩概率高,但RCSP可能性也较大,因子宫切口处血运减少是愈合不良或延迟愈合的重要因素[14]。腹腔镜下CSP修复术因难以精确定位、切除和缝合憩室组织,也在一定程度上增加RCSP发生[15]。近年来,部分学者将注意力逐渐转移至经阴道修复术中,Zhang[16]、Yunan等[17]、Chen等[18]研究认为经阴道憩室修复术是提高CSP患者术后生育能力的微创有效方法。Kiyak等[19]研究认为经阴道憩室修复术可降低再次瘢痕妊娠的风险,Zhang等[20]的研究中,对剖宫产术后经阴道憩室修复术患者进行分析,CSP缓解率可达82.87%,且憩室到外部子宫颈的平均距离仅(3.08±0.54)mm,这提示憩室位置非常低且靠近子宫颈,这也为经阴道修复术可有效修补憩室,降低RCSP发生率提供依据。本研究结果显示,手术方式是影响剖宫产瘢痕妊娠切除术后RCSP概念的危险因素,而经阴道修复术者发生RCSP概率低,其可能与憩室位置靠近外部子宫颈,经阴道修复术可对憩室进行有效修补有关。

综上所述,既往剖宫产次数、CSP分型、手术方式是CSP切除术后RCSP发生的危险因素,子宫下段厚度是RCSP的独立保护因素。本研究局限在于尚未针对CSP血流分级、初次手术时间等相关因素进行分析,且未将暂时未妊娠患者再次妊娠结局状况进行随访跟踪,目前针对RCSP的危险因素分析,仍需长时间、大样本的研究。