“课程思政”融入生理学教学的实践与探索

——以一堂课程思政示范课为例

2021-06-04温海霞刘国艺

闫 彦,张 颖,温海霞,刘国艺,朱 辉

(哈尔滨医科大学基础医学院生理学教研室,黑龙江 哈尔滨 150081)

2017年,“课程思政”被纳入中央《关于深化教育体制机制改革的意见》,使之从地方实践探索转化为国家战略部署。2020年6月8日“全面推进高等学校课程思政建设工作视频会议”中,教育部吴岩司长指出高校课程思政建设的“四新一大”:新认识、新理念、新抓手、新要求、大动作。每一位高校教师都应该认识到课程思政教育教学改革的重要性和紧迫性。

医学生理学是研究生物体及其各组成部分功能活动和规律的科学。梳理生理学中所蕴含的思政元素和所承载的思政教育功能,融入课堂教学各环节,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一,是生理学课堂教学改革充满挑战的必由之路[1]。说其具有挑战性,是因为生理学是医学生接触的第一门功能学课程,理论性强,机制复杂。如何将思政元素真正渗透、融入理论教学,起到潜移默化的育人效果,而不是简单的罗列、加入,流于形式,是需要教学团队课前精心设计、课后反思总结,在实践中摸索改进后,形成兼具标准化与个性化的课程思政教学体系。近两年,本教研室在各个专业教学中融入“课程思政”,通过构建生理学思政素材库,组织课程思政示范课,教学活动等,实践探索课程思政改革路径,积累了一定的经验。现就一堂课程思政示范课为例,探讨提高课程思政实效性的具体实施方法。

1 一堂课程思政示范课

1.1 课程的设计与实施

本次课的授课对象是2019级本科临床专业学生,教学内容是第四章血液循环的第一节:心脏的泵血功能。课前参考学科编写的生理学思政素材库,选择了两个课程思政的切入点。首先,通过血液循环的发现历程,介绍循环生理之父——威廉哈维不畏权威,坚持真理的故事,宣扬吾爱吾师,吾更爱真理的科学家精神。此思政切入点的主要作用是课程导入,通过著名科学家的研究经历激发学生的学习兴趣。但由于此类思政素材的历史背景较久远,引起学生情感共鸣的作用较弱。因此,需要挖掘一个更能激发情感共鸣和价值共鸣的思政切入点。经过构思和联系,选择了心力储备作为切入点。在讲授完心力储备的概念和大小以后,通过互动提问:哪一类患者,即使已经动用了全部的心力储备,仍无法满足机体代谢需要呢?引出心力衰竭。而后,在心力衰竭的治疗和技术进展方面,通过三个思政素材步步深入地进行思政渗透。首先,介绍我国心脏移植手术第一人——哈尔滨医科大学夏求明教授,我国及亚洲心脏移植术后最长存活记录者都是在哈尔滨医科大学附属第二医院进行的手术,主刀医生都是夏求明教授!这是我们母校的荣誉,这些奇迹就发生在距离我们一路之隔的附属医院,强烈的代入感充分激发了学生的荣誉感。而后,通过夏求明教授的一段话:器官移植的难点已经不在技术上,供体资源短缺才是真正的世界性难题。承上启下引出第二个思政素材——我国独立研发的磁悬浮人工心脏,学生在一段视频中了解到我国在人工心脏领域的世界领先技术,树立学生强烈的民族自信、科技自信。而研究磁悬浮人工心脏泵的山东大学刘淑琴团队,在疫情期间研发出国产体外膜肺氧合(ECMO)样机,大大降低了仪器和耗材的费用,完全可以替代进口设备。此时,在屏幕上出现一位位学生耳熟能详的“明星”——钟南山、李兰娟、张伯礼……我们的科学家,民族脊梁,技术过硬,心无名利,只念家国,他们才是我们新时代青年应该追的星。5分钟内,通过三个思政素材支撑一个理论切入点,从母校到国家,层层递进、步步升华,通过内在的逻辑串联、适当互动,使情感和价值的传递顺畅、自然。

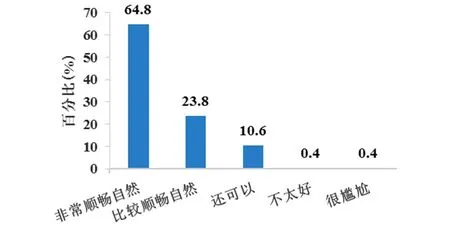

1.2 教学效果评估

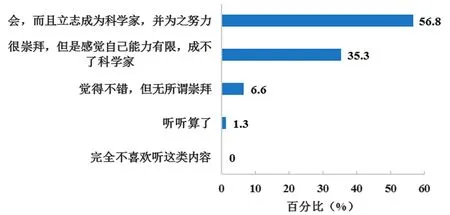

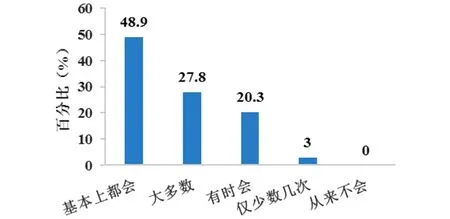

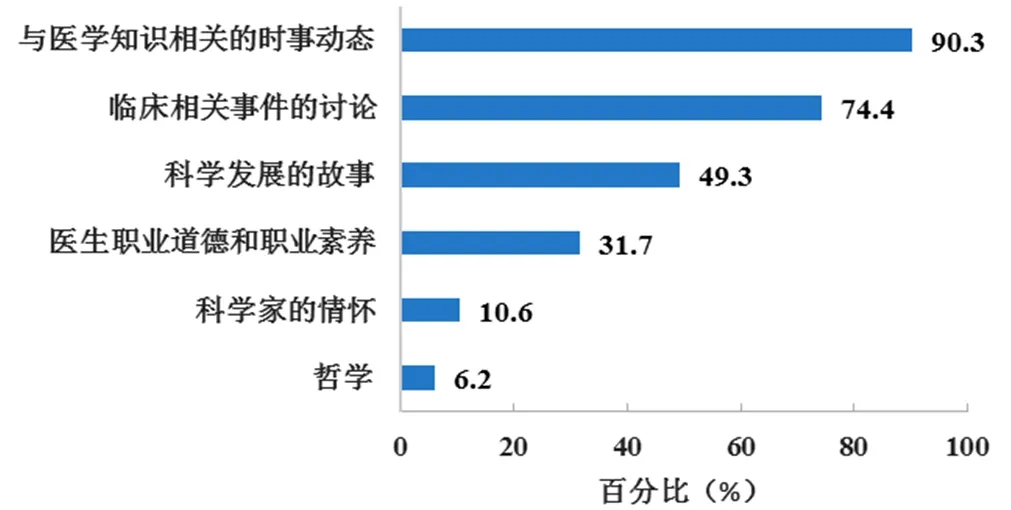

在融入思政内容的过程中,学生专注而好奇的眼神,积极热烈的互动,以及话题结束时自发的掌声,一定程度上证明了此次课程思政达到了入耳、入脑、入心的效果。为了保证评价的准确性和可靠性,本次课结束时,我们通过超星学习通软件,对上课的临床专业268名学生,采用不记名、自愿参与的方式,发放了关于“课程思政”的调查问卷。在回收的227份有效问卷中,认为本次课思政内容与理论教学的衔接:“非常顺畅自然”64.8%;“比较顺畅自然”23.8%;“还可以”10.6%,“不太好”1人,“很尴尬”1人(图1)。通过本次课程思政,56.8%的学生会敬佩科学家的精神,视他们为偶像,而且立志成为科学家,并为之努力,35.3%的学生很崇拜科学家,但是感觉自己能力有限,成不了科学家,6.6%的学生觉得不错,但无所谓崇拜,1.3%的学生觉得听听算了,没有学生表示完全不喜欢听这类内容(图2)。对生理学课程思政的总体评价中,53.3%的学生认为融入思政元素很重要,32.6%认为比较重要,12.3%认为无所谓,0.9%认为没必要,0.9%认为完全没必要(图3)。对于课堂上的思政教育是否会产生共鸣,“基本上都会”48.9%,“大多数会”27.8%,“有时会”20.3%,“仅少数几次”3%(图4)。如图5所示,学生更喜欢的思政元素排名依次为:与医学知识相关的时事动态、临床相关事件的讨论、科学发展的故事、医生职业道德和职业素养、科学家的情怀及哲学。以上调查结果可见,学生对本次思政内容的融入方式及效果是认可的,对生理学总体课程思政的接受度很高。另外,临床专业的学生对医学时事动态和临床相关思政元素更感兴趣,在思政元素的挖掘中可以拓展这方面的内容。

图1 学生评价本次课思政内容与理论教学的衔接效果

图2 通过本次课程思政,学生会否敬佩科学家的精神,并视其为偶像

图3 学生对课上融入思政元素的看法

图4 生理课堂上的思政教育会否使学生产生共鸣

图5 学生更喜欢的思政元素类型

2 提高课程思政实效性的途径

2.1 建立教师自觉思政意识

习近平总书记强调:“办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”课程思政的主力军是专业课教师,要提高课程思政的效果,首先,专业课教师要建立自觉思政的意识。由于在高校四种类型的课程中[2],自然科学课程与思政教育关联最为松散[3]。而生理学是病理学、药理学及临床课程的理论基础,内容繁多且逻辑性极强。在繁重的教学任务中,还要进行思政教育,部分教师是有一定抵触情绪的[3]。如果没有在根本上消除这种抵触情绪,课程思政就会流于形式,形成“教师不用心,学生不入耳”的恶性循环。长此以往,学生形成条件反射,对思政环节自动屏蔽,甚至抵触。一旦抵触情绪从部分老师到学生,从部分学科到整个专业课蔓延开来,课程思政就丧失了其初衷和意义。要建立自觉思政意识,需要教师在思想上和行动上双管齐下。作为高校教师,我们要明确教育的根本任务,“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”始终是教育的永恒主题。立德树人是对这一问题的探索和回应,而“课程思政”正是立德树人的有力手段。当教师意识到课程思政的必要性并发挥其积极和主动性后,课程思政的创造性才有可能体现。每次课前深入挖掘潜在的思政切入点,并搜集相关文字和影像资料充盈素材。而后,设计思政内容与专业知识的逻辑融合方法,避免生硬切入,简单罗列。最后,斟酌思政环节的表达方式和技巧,摆脱刻板的束缚,以当代大学生更容易接受的形式呈现出来。经过教师精心设计的课程思政若得到了学生的积极反响,将有效带动课堂气氛,调整学生的课堂行为,与后续的专业教学相辅相成,相得益彰。当教师切身体会到课程思政对专业教学的正面促进作用,积极性、主动性和创造性之间通过正反馈作用,形成良性循环,也就是教师建立自觉思政意识的开端。

2.2 全方位增强学生代入感

“95后”和“00后”大学生伴随着互联网技术的飞速普及而成长,是网络时代的“数字原住民”,潜移默化地影响着他们的行为方式和思想观念[4]。课程思政要能走入头脑,触动心灵,也必须以学生的视角和思维方式去组织和构建。代入感,表示一种身临其境,仿佛穿越时空隧道,可以取代其中人物的感觉[5]。通过多种途径增强课程思政的代入感,更易激发学生情感和价值的共鸣,提高课程思政的实效性。

2.2.1 内容以小见大

对于不同题材的思政素材,在内容的编排上要追求以小见大,在最后价值引领的主题升华之前,通过联系学生身边的事物,融入学生熟悉的情景,提高学生的代入感。例如爱国主义教育类素材,通过爱校延伸到爱国,通过校之骄傲过渡到国之脊梁。正如前述思政示范课中,从我校的心脏移植专家到我国世界领先的人工心脏技术,最后延伸到我国“明星”科学家的家国情怀。从学生身边的人和事入手,循序渐进、步步深入地使主题得到升华。另外,通过社会热点问题和新闻事件抓人眼球,继而透过现象看本质。例如在讲授输血原则时提倡成分输血,马上导入数张特殊献血者的图片,他们是医生、是患者、是治愈者、更是献血者。通过互动引出答案:他们是武汉第一批感染新冠后痊愈的医生,通过捐献血浆,以另一种方式履行救死扶伤的使命。利用新冠这一热点问题激励学生继承和发扬医生佑护人民健康的伟大抗疫精神。在讲解心脏的起搏点时,通过一名大学生微信发表的一条朋友圈,引出其利用体外自动除颤仪在机场抢救一位心源性猝死患者的新闻事件。“大学生”“朋友圈”,都是贴近学生生活实际的关键词,先用现象吸引学生的注意力,再剖析其本质:作为医学生,有必要了解AED、CPR等基本的急救知识和操作手法,激发学生的社会责任感。以小见大的理念可以渗透入各种主题的思政素材中,通过小故事启迪人生哲理,通过人物传记弘扬精神品质……教师以这样的理念挖掘思政素材、构建素材之间的逻辑关系,可以有效提高教师对学生思想引领的黏性,让课程思政变得有情有义、有温度、有爱。

2.2.2 形式丰富多彩

课程思政与理论教学一样,都需要表现形式的构思。围绕确定的思政切入点,教师要通过多种途径搜集相关的图片和视频。影像的渲染更容易使学生身临其境,引发共鸣。如果一个切入点由两个以上的思政素材支撑,还要组织好横向或纵向的逻辑连接关系,尤其是纵向联系。例如思政示范课中三个纵向联系的思政素材,利用夏求明教授曾说过的心脏移植的最大难题,引出人工心脏这一解决办法,而人工心脏与ECMO之间的内在联系就是由国内同一团队研发。找到不同素材之间的内在连接点,承上启下,使切入点的呈现清晰立体、顺畅自然。除了单一的教师讲授,思政的方法和手段可以灵活多样。通过设疑、提问、互动增加学生的参与度,活跃课堂气氛。有些思政素材的分析视角具有多面性,例如内皮舒张因子一氧化氮的发现,诺贝尔奖应该颁给最先提出想法的Ignarro教授,还是在原创思维基础上最先通过实验证明的Moncada教授呢?对于此类思政内容,在课堂时间允许的条件下,采用案例、讨论的方式,强化思政的深度和广度。为了突破课堂思政的时间限制,也可以采用线上、线下结合的形式,利用超星学习通等平台将思政时效延伸到课下,甚至延伸至校园文化活动等第二课堂[6-7]。这样使课程思政“活”起来,成为课堂教学的一道亮点,学生从旁观者转变为参与者,学生更容易接受和认可。

2.2.3 特色不拘一格

为了实现课程思政在不同轨道、不同教师之间的标准化,本教研室在2020年初完成了生理学思政素材库的建设,包括融入授课的具体位置、引导词及素材具体内容。该素材库极大地节省了教师挖掘思政素材的时间,推进了课程思政的规范化。但对于提高课程思政的实效性,还应当兼顾个性化,素材库只能作为教师备课过程中的参考。所谓个性化,包括内容的个性化和教师个人魅力两方面。在内容上,素材库不具备时效性,这就要求教师关注最新时事动态与热点话题,及时建立与理论切入点之间的联系,做到与时俱进,紧跟社会热点。教师的个人魅力不仅影响专业课教学效果,对课程思政的效果影响更加显著。因为相对专业知识,思政素材的形式更加灵活多变,为教师个性化的发挥提供了一定的空间。教师可以尝试运用网络流行语等学生熟悉的语言,打破学生对思政教育的刻板印象,拉近与学生之间的距离。例如在思政示范课的最后,升华到科学家的家国情怀后,与学生互动:他们才是我们新时代青年应该追的星,让我们为他们疯狂打call!带动学生为这些真正的明星“比心”,此时,课堂气氛被带到了高潮。兼具标准化与个性化的课程思政才能真正来到年轻大学生的身边,走进他们的心里。

在专业课教学中探索思政教育的空间,厘清思政教育融入的规律和方法,是高校“课程思政”当前需要反思并解决的问题。但从已发表的文献来看,操作性较强的实施指导经验及具体到某个学科层面的教学经验总结较为缺乏[2]。本文以一堂课程思政示范课为例,从生理学融入课程思政的教学实践出发,包括教师对课程的设计实施、学生的课堂反馈及问卷调查,探讨提高课程思政实效性的具体途径。最初教师可能把课程思政作为一种教学改革的硬性指标去完成,当用心设计的思政环节有力地带动了专业教学的氛围和节奏,拓展了专业教学的新空间,教师便会自发地建立自觉思政意识,并主动探索提高课程思政渗透效果的方法和手段,避免造成“教师讲得生硬,学生听得尴尬”的被动局面。只有所有专业课教师都认识到这一点,“守好自己的渠、种好责任田”,课程思政才不会流于形式,才能真正实现立德树人的目标。在这一过程中,教师要不断提高自身的思想政治素养和水平,要能跟得上学生思想认识提升的速度,达到专业教学和思政教育相辅相成,教师进修和学生成长互励共勉的和谐统一。