史传文本阅读中的文本细读

2021-04-02吴小蔓

吴小蔓

摘 要 文本细读是近几年十分盛行的阅读教学方法,以“摘记、比较”为核心的史传类文本细读策略,其理论意义在于探索出符合当下教学实际的史传文本阅读思路,其实践意义在于丰富教师的史传文本阅读教学策略,让学生在日常的有效复习中自主获得程序性知识,实现必备知识的自主性建构和关键能力的动态化生成。

关键词 史传文本;文本细读;阅读教学;教学实践

近年来,各地兴起了文本细读的热潮。这很有益于学生汲取传统文化精华,生成文化自觉。但是相当多的教师对史传类文本的文本细读存在一定的认知误区,导致在高三阶段的史传文本复习中出现机械化、碎片化的问题。

《普通高中语文课程标准(2017年版)》强调要关注知识技能的外显功能和课程的隐性价值。高中文言文教学作为贯彻落实课程标准的重要载体,其外显功能和隐性价值的挖掘恰有赖于文本细读的有效展开。

一、史传类文本“文本细读”的内涵

高三史传文本的“文本细读”,首先是语文教学中的文本细读,因此其第一要义是使得学生在阅读实践过程中渐次获得丰富的个体言语经验,完成语言建构与运用、思维发展与提升等核心素养的全面渗透。

高三史传文本的“文本细读”,其次是史传文本的文本细读。史传文本的史学本色决定了其文脉往往十分清晰,由“姓名、字号、籍贯”到“人物性格”,再到“生平事迹”与“世人爱憎”。故而在细读时,教师应引导学生透视文字表层,紧扣“史传文本”的体式特征,全面聚焦传主,勾勒传主的整体轮廓,方能避免落入“碎片化”阅读的窠臼。

高三史传文本的“文本细读”,还指向学生语文素养的“外显”。教育部考试中心的张开认为,学生的语文关键能力是可以通过“答题”来检测的。长期的细读训练,必然能提升学生临场应对复杂文言情境的能力,将语文学科素养“外显”为准确的“答题”能力。

基于此,笔者提出以“摘记法”和“比较法”为中心的高三史传文本细读策略。

二、史传文本“文本细读”的策略之一:“摘记法”

著名语文教育家朱绍禹先生曾推荐过摘记法,即是再三推敲文章细部,提出具有扩展阅读作用的问题,并分类记下。这样的文本细读,有助于学生聚焦文章细部,拓宽学生知识领域,完成语文学科内在思维过程的外显。

第一,经由“摘记法”,完成字词与历史语境的双向迁移。

高考考察的文言字词千变万化,单纯的机械记忆只会让文言知识零散无序。而学生如能妙用“摘记法”,深入探究课内字词与特定历史语境的关联,将之内化为程序性知识,高考史传文本中一旦涉及到同一历史语境,这个字词自然能如枯木逢春般的重新“复活”。

以《张衡传》为例,“豪右”一词涉及了东汉时期重要的历史语境,帝位更替频繁,地方势力急剧扩张。换言之,“豪右”指向的不只是字词,还指向东汉时期地方势力和中央势力的权力之争。

预设学生在课内完成了对“豪右”这个字词和东汉历史语境的深入探究,那么在考场上解答《后汉书·赵憙传》(2017年高考全国卷)、《后汉书·王涣传》(2018年高考全国卷)等史传文本时,必然能由从前的“望文色变”转为“踌躇满志”。

以《后汉书·赵憙传》为例,以下推断大多数学生都能独立完成。

其一,《后汉书·赵憙传》中的“豪猾”与课内“豪右”词义应接近;其二,传主赵憙作为皇权的代言人,必然要严惩李子春;其三,无论何人求情“乞其命”,帝王为强化皇权,必然会全力支持赵憙“欲杀之”的决策。

可见,经由“摘记法”对文本进行由“字词”到“历史语境”的深入细读,学生的复习策略将由“被动陷入刷题泥淖”嬗变为“自主获得程序性知识”。

第二,经由“摘记法”,实现对传主的全方位聚焦。

既是高三史传文本的“文本细读”,摘记的方向自然应聚焦在传主上,教师应引导学生提出具有扩展阅读作用的问题,并记录传主的核心品质有几个方面?作者刻画传主的方式有何特别之处?传主与次要人物的互动是否频繁?与传主相关的主要事件有几个层次?作者记录事件时是简单还原还是蕴含褒贬?传主品质与当时的时代取向是否相关?

值得注意的是,为实现对传主全方位聚焦的精准度,教师还需引导学生高度关注两类词。

一类是与传主核心品质直接相关的关键字词。

以2016年高考全国卷中涉及的文本《明史·傅珪传》为例,文中关键词“毅然”和“木讷”,词义相反,情境相反。但很巧妙的生成一种合力,引导学生生成对传主品质的精准体验。学生如能长期摘记与传主核心品质相关的关键字词,个体的言语经验必会逐步累积,传记类文本的语言建构能力会得到极大提升。

另一类是作者在描摹“傳主和与次要人物互动”时反复出现的词。

史家为文讲究惜墨如金,反复出现的词必有深意。以2018年山东联考卷《宋书·刘大夏传》为例。传主刘大夏与帝王互动时,“默然”一词反复出现,既能体现了帝王的犹豫和刘大夏的果决,亦蕴含了作者对传主耿直敢言这一品质的高度认可。因此,这类词给予我们的细读暗示是:不可止于字义,应当披文入情,“咬文嚼字”式的推敲字词背后的作者情志。

第三,经由“摘记法”,实现必备知识的自主性建构。

经由“摘记法”全方位聚焦传主,其目的必然不在于解决单篇的问题,而在于引导学生学会“整合”,实现必备知识的自主性建构。

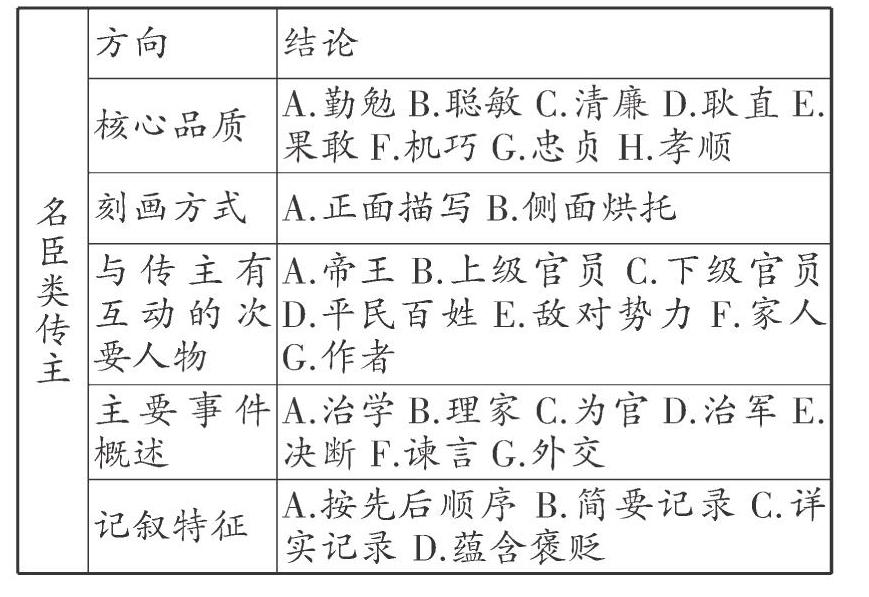

高考史传文本作为体式特征很稳定的一类文本,很有利于学生经由“摘记法”,归纳整合出某一时代某类传主的核心信息。以下为一位学生归纳出的名臣类传主信息图表。

三、史传文本“文本细读”的策略之二:“比较法”

如果说“摘记法”能助力学生由“一木”归纳出“森林”,那么比较法能引领学生在考场孤绝的文言情境中,精准细读出这“一木”的特殊性。

以横向比较为例,同一时代的人对同一历史事件的评价看似是趋同的。如2020新课标全国卷中涉及了宋代重大历史事件--王安石变法。王安石变法遭到反对,这是大多数学生脑中的“森林”。但这并不足以令学生精准理解传主苏轼的“反对”。

需将《续资治通鉴》中的郑侠献图事件和《宋史·司马光传》中的相关文段引入,学生深入比较探究同一时代的人对同一历史事件的评价的似同实异,或许可推出这“一木”之特殊:就目的而言,司马光是“为反对而反对”,苏轼的反对是“为百姓而反对”;就效果而言,苏轼除了上书之外,他还用很多“自创动作”来表示对新政的不认同--新政下达,他常常设法使这些法令有利于百姓。

与“摘记法”相比,“比较法”更具实战意义。一方面,高考史传文本的题型设计与之密切相关,它能有效回避“不完全归纳”带来的思维盲区,学生能逐步提升应对真实情境、解决复杂问题的能力。另一方面,长期以比较的视角细读文本,很有利于学生关键能力的生成。

值得注意的是,由于“比较法”涉及对学生高阶思维的锤炼,难度较大,实际操作中教师应预先备好充分的史传类文本资源,免除学生在相关史料中大面积泛读的困扰。此外,教师还应从不同角度去比较推敲文本的细节,发现有价值的比较视角,以自身的细读能力去召唤学生对文本细读产生兴趣。

[作者通联:福建厦门双十中学]