β-内酰胺类抗菌药物/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂使用强度与常见革兰阴性菌耐药率关联性分析*

2021-02-24邓卫平陆惠平

杨 涛,邓卫平,陆 怡,陆惠平△

(1.上海市浦东医院药剂科,上海 201399;2.上海市浦东医院检验科,上海 201399)

抗菌药物的用量和细菌的耐药水平存在宏观的量化关系,除了细菌耐药性的变迁与细菌及药物自身的特点相关外,还可能与某种药物或某种药物的用量等因素相关[1-3],但关系相当复杂,世界各国在这方面也在不断地探索[4]。2019年,国家卫生健康委员会《关于进一步加强医疗机构感染预防与控制工作的通知》(国卫办医函〔2019〕480号)要求认真落实《医疗机构感染预防与控制基本制度(试行)》[5],将抗菌药物的合理使用列为多重耐药菌感染预防与控制的核心措施。《2019年CHINET三级医院细菌耐药监测》[6]显示,肠杆菌科细菌占所有分离菌株的43.1%,其中最多见的为大肠埃希菌(ECO,44.2% )和肺炎克雷伯菌(KPN,33.4% );另外,铜绿假单胞菌(PAE)的检出率占所有非发酵糖革兰阴性杆菌的36.5%,为最主要的非发酵菌之一。革兰阴性菌对 β-内酰胺类抗菌药物耐药的最重要机制是产生各种 β-内酰胺酶。因此,β-内酰胺类抗菌药物/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂(以下简称 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂)是临床治疗 β-内酰胺酶细菌感染的重要选择[7]。基于此,分析常见的 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的使用,对上述常见目标治疗菌耐药性的影响具有重要意义。哌拉西林钠舒巴坦(PIS)是国产的复方制剂,其疗效与安全性同哌拉西林钠他唑巴(TZP)坦相当[8],但鲜有报道其使用情况对细菌耐药的影响。本研究中探讨了哌拉西林钠舒巴坦、哌拉西林钠他唑巴坦及头孢哌酮舒巴坦(CSL)3种 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的使用强度与其主要的目标治疗菌(大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌)耐药性的关系,为临床合理用药及抗菌药物的管控提供参考。现报道如下。

1 材料与方法

1.1 菌株来源及分析

收集我院2017年至2019年住院患者各类标本中培养、分离的大肠埃希菌(ECO)、肺炎克雷伯菌(KPN)及铜绿假单胞菌(PAE)。采用 VITEK 2 Compact全自动微生物分析系统及配套的药敏卡鉴定菌种及检测临床常用抗菌药物对菌株的最低抑菌浓度(MIC)。使用WHONET 5.6软件统计耐药率,软件自动剔除同一患者相同标本检出的相同细菌、门诊患者样品及外院送检样品。质控菌株为大肠埃希菌ATCC25922、肠杆菌科ATCC38218、铜绿假单胞菌ATCC27853。

1.2 抗菌药物使用强度

以季度为单位,采用我院的医院信息系统统计相关药物的抗菌药物使用频度(DDDs)及住院总天数,抗菌药物使用强度(AUD)=DDDs/住院总天数×100%。

1.3 统计学处理

细菌的耐药性及同时期的抗菌药物使用强度均以季度为单位(每1个季度为1个点,共12个点),采用SPSS 25.0统计学软件分析,以Spearman秩相关检验分析两者的相关性。绝对值(R)0.8~1.0为极强相关,0.6~0.8为强相关,0.4~0.6为中等程度相关,0.2~0.4为弱相关,0~0.2为极弱相关或无相关[9]。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病原菌检出情况

2017年至2019年,我院病原菌(细菌)检出数分别为3 002株、3 202株和3 588株,检出量呈逐年上升趋势。大肠埃希菌平均检出率为20.47%,样本来源主要为尿液、血液和痰;肺炎克雷伯菌平均检出率为18.38%,样本来源主要为痰、咽拭子、尿液和血液等;铜绿假单胞菌平均检出率为5.85%,样本量主要来源为痰液、尿液、血液及分泌物。产超广谱 β-内酰胺酶(ESBLs)大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的3年平均检出率分别为51.54%和16.82%。详见表1。

表1 2017年至2019年3种病原菌检出情况Tab.1 Detection of three pathogenic bacteria from 2017 to 2019

2.2 细菌耐药变迁

大肠埃希菌:结果见表2。可见,治疗大肠埃希菌感染,可供选择的药物主要有碳青霉烯类抗菌药物、头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦、头孢替坦、阿米卡星、呋喃妥因等,而对氟喹诺酮类、其他头孢菌素及庆大霉素等有较高的耐药率,不应作为常规使用。

肺炎克雷伯菌:结果见表3。可见,近3年,我院检出的肺炎克雷伯菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率呈逐年上升趋势,对哌拉西林他唑巴坦、头孢哌酮舒巴坦、阿米卡星及头孢替坦的整体耐药率较低,而对其他头孢类、庆大霉素、环丙沙星、左氧氟沙星、复方新诺明及氨苄西林舒巴坦等的总体耐药率较高。

铜绿假单胞菌:结果见表4。可见,近3年,我院检出的铜绿假单胞菌对美罗培南、亚胺培南、环丙沙星和左氧氟沙星总体上有较高的耐药率,而对庆大霉素、阿米卡星总体上较敏感,而对头孢哌酮舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦及头孢吡肟的耐药率有下降趋势。

2.3 抗菌药物使用强度与细菌耐药率的关联性

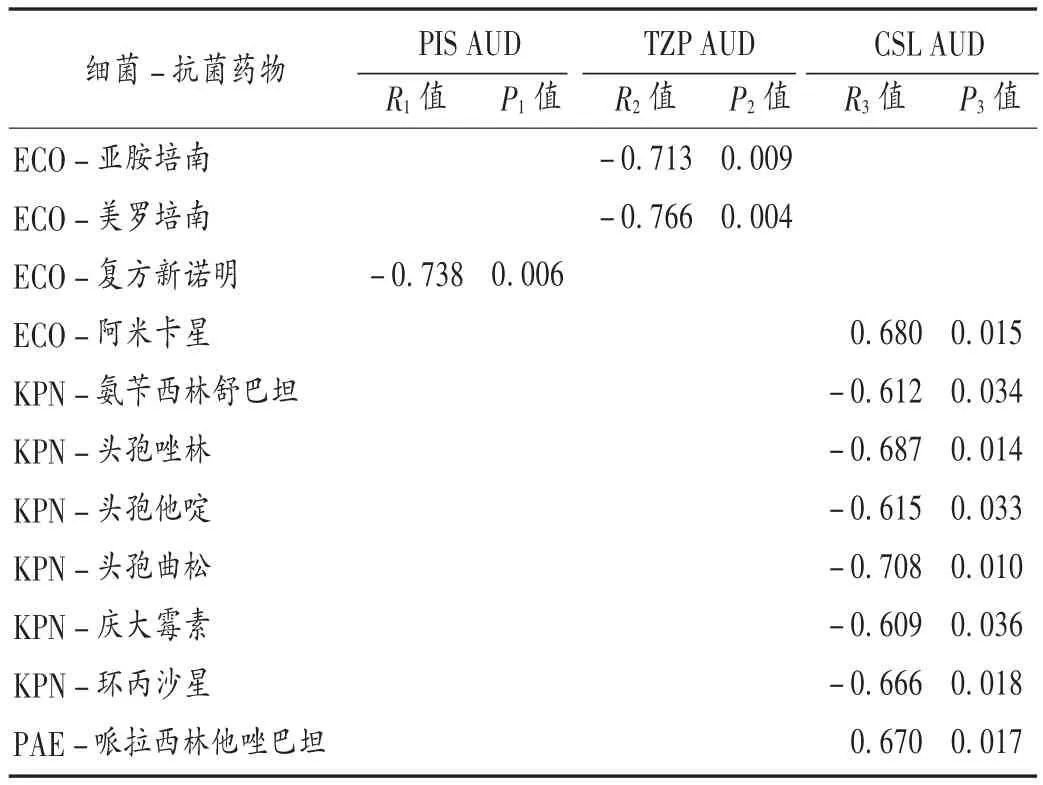

按1.2项下方法,计算3种 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的抗菌药物使用强度,结果见表5。可见,使用强度排序为哌拉西林舒巴坦>哌拉西林他唑巴坦>头孢哌酮舒巴坦。按1.3项下方法,计算抗菌药物使用强度与同时期细菌耐药间的关联(每个季度为1个点,共12个点)。结果见表6。可见,哌拉西林舒巴坦的使用强度与大肠埃希菌对复方新诺明的耐药率呈强负相关(P<0.05);哌拉西林他唑巴坦的使用强度与大肠埃希菌对亚安培南和美罗培南的耐药率均呈负相关(P<0.05);头孢哌酮舒巴坦的使用强度与肺炎克雷伯菌对头孢唑林、头孢他啶和头孢曲松等的耐药率均呈负相关(P<0.05),而与大肠埃希菌对阿米卡星的耐药率及铜绿假单胞菌对哌拉西林他唑巴坦的耐药率呈强正相关(P <0.05)。

3 讨论

我院上述3种革兰阴性菌的样本来源、检出率及耐药性和2019年CHINET相关报告结果[6]基本一致,同时其耐药性变迁和上述3种 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的使用强度存在一定程度的关联。头孢哌酮舒巴坦的使用强度与肺炎克雷伯菌对头孢唑林的耐药率呈负相关[10],β-内酰胺酶抑制剂复方制剂的使用强度与铜绿假单胞菌对哌拉西林他唑巴坦的耐药率呈正相关[11],哌拉西林舒巴坦的使用强度和细菌耐药性呈负相关。3种 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂中,有2种含有相同的抗菌药物(哌拉西林)、2种含有相同的酶抑制剂(舒巴坦),其使用强度对细菌耐药的影响却有较大的差异,也反映细菌耐药的复杂性。

表2 2017年至2019年大肠埃希菌耐药率变化(%)Tab.2 Change of drug resistance rate of ECO from 2017 to 2019(%)

表3 2017年至2019年肺炎克雷伯菌耐药率变化(%)Tab.3 Change of drug resistance rate of KPN from 2017 to 2019(%)

表4 2017年至2019年铜绿假单胞菌耐药率变化(%)Tab.4 Change of drug resistance rate of PAE from 2017 to 2019(%)

表5 2017年至2019年 β-内酰胺酶抑制剂复方制剂使用强度变化Tab.5 Change of AUD of β-lactamase inhibitor compound preparation from 2017 to 2019

表6 抗菌药物使用强度与耐药率的关联性考察结果Tab.6 The correlation between the AUD and drug resistance rate

大肠埃希菌对碳青霉烯类耐药主要由碳青霉烯酶中的 NDM酶介导,其中 NDM-5(52.1%)和 NDM-1(18.4%)为最主要的NDM亚型[12-13]。刁文晶等[14]把所有碳青霉烯类耐药的大肠埃希菌分为产酶(NDM酶和KPC酶)组和不产酶组,发现两组间的哌拉西林他唑巴坦的耐药率有显著性差异(P<0.05)。说明哌拉西林他唑巴坦对不产酶的碳青霉烯耐药的大肠埃希菌具有一定抑制作用。推测随着哌拉西林他唑巴坦使用强度上升,此类非产酶大肠埃希菌会下降,整体上降低大肠埃希菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药率,与本研究结果相符。

头孢菌素酶(AmpC酶)通常由染色体和质粒介导,对第1,2,3代头孢菌素水解能力强。另外,染色体介导的头孢菌素酶在哌拉西林他唑巴坦或头孢哌酮舒巴坦治疗期间可诱导选择出高产AmpC酶菌株而导致对其耐药[7],这可解释与头孢哌酮舒巴坦的使用强度相关的肺炎克雷伯菌对头孢唑林等耐药,以及铜绿假单胞菌对哌拉西林他唑巴坦的耐药。但对不同细菌的耐药,头孢哌酮舒巴坦影响的方向和程度可能有所不同。

然而,本研究中未纳入同地区其他医院的相关数据,为单中心研究;仅分析了全院整体情况,未研究具体临床科室内的抗菌药物使用强度和耐药率的关联情况。因此,临床实践中需结合病原菌的耐药情况、其他抗菌药物的使用情况等综合考虑抗菌药物使用对细菌耐药的影响,可通过适当的剂量或品种调整[4],以控制耐药菌的产生和蔓延。