Pipeline Flex 血流导向装置治疗后循环大型动脉瘤单中心临床经验

2021-01-28吴桥伟邵秋季贺迎坤李天晓白卫星

吴桥伟,李 立,邵秋季,贺迎坤,李天晓,李 航,白卫星

颅内动脉瘤破裂为蛛网膜下腔出血的最主要原因。颅内不同位置大型动脉瘤破裂率高,预后差,传统介入栓塞治疗后复发率和再手术率高,且囊内致密栓塞无法解除其占位效应[1-3],外科手术则有极高的死亡率和并发症发生率[4-5]。既往研究显示颅内后循环动脉瘤自然预后及手术风险均较其他部位高[1,6-7]。Pipeline Flex 血流导向装置(PED)治疗颅内动脉瘤已被证实有较高的安全性和有效性[8-9]。该装置最初被批准用于颈内动脉岩段至垂体上段开口处近端的大型或巨大型动脉瘤,目前已扩展至小型动脉瘤[10],前循环远端和后循环动脉瘤[11]。PED 治疗后循环大型动脉瘤(posterior circulation large aneurysms,PCLA)报道较少,其安全性和疗效仍需进一步证实。本研究旨在分析PED 治疗PCLA 的安全性和有效性。

1 材料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入郑州大学人民医院2018 年6 月至2019 年 9 月应用 PED 治疗的 14 例 PCLA 患者(14枚动脉瘤)。其中男 9 例,女 5 例;平均年龄(48.2±6.8)岁。起病表现:无症状3 例,缺血性症状2 例,头痛、头晕症状9 例。均为单发未破裂动脉瘤,平均最大径(14.0±3.9) mm;位于基底动脉主干 3 例,椎动脉V4 段11 例;囊状动脉瘤3 例,梭型动脉瘤 11 例。术前改良 Rankin 量表(mRS)评分 3 分 1 例,1 分 10例,0 分3 例。所有患者或家属对治疗知情同意并签署知情同意书。本研究符合《赫尔辛基宣言》原则。

1.2 围手术期用药

术前口服阿司匹林(100 mg)+氯吡格雷(75 mg)3~5 d(1 次/d),3 d 后行血栓弹力图(TEG)检测,根据结果调整药量和方案,使花生四烯酸(AA)抑制率>50%,二磷酸腺苷(ADP)抑制率>30%,ADP 曲线最大振幅(MA)控制在31~47 mm。术中全身肝素化,术后自然中和。术后继续服用与术前相同剂量和用法的双抗血小板药物至少6 个月,随后长期口服阿司匹林(100 mg)或氯吡格雷(75 mg)(1 次/d)。出院前对术前AA、ADP 抑制率未达标者复查TEG,仍不达标者将氯吡格雷替换为替格瑞洛(90 mg,2次/d),其余方案不变。

1.3 手术过程

全身麻醉下行右侧股动脉穿刺,泥鳅导丝和VTK 导管配合下,置入7 F/6 F 90 cm 动脉长鞘,头端置于椎动脉V2 段相对平直处,引入5 F/6 F Navien 导管(美国 ev3/Covidien 公司),头端置于动脉瘤近端;行3D 旋转造影,根据3D 重建结果选择工作角度,测量动脉瘤和载瘤动脉,选择合适规格PED(美国Medtronic 公司)并确定是否结合弹簧圈填塞;路图下Synchro-14 微导丝(美国Stryker 公司)导引Marksman 支架输送导管(美国Medtronic 公司)至动脉瘤远端,引入密网支架到达目标位置后,缓慢释放支架[对需放置弹簧圈患者,通过7 F 90 cm长鞘将Echelon 10 栓塞导管(美国Medtronic 公司)置于瘤腔并填塞之;对支架贴壁不充分患者,给予微导管配合微导丝按摩或球囊扩张等后处理];行工作位多角度造影和VasoCT 观察PED 全程贴壁情况,行标准正侧位DSA 检查,即刻CT 扫描排除颅内出血;撤出导管,对穿刺点进行缝合。

1.4 疗效评估和随访

术后 3~6 d,1、6、12 个月综合评估患者主诉、临床体检,记录手术相关并发症,mRS 评分评估临床预后(≤2 分为预后良好)。术后 6、12 个月复查DSA、MRI,采用 O’Kelly-Marotta(OKM)分级[12]评估动脉瘤闭塞情况:D 级,动脉瘤完全闭塞(瘤体无显影);C 级,瘤颈部分显影(<5%);B 级,瘤体部分显影(5%~95%);A 级,瘤体完全显影(>95%)。

2 结果

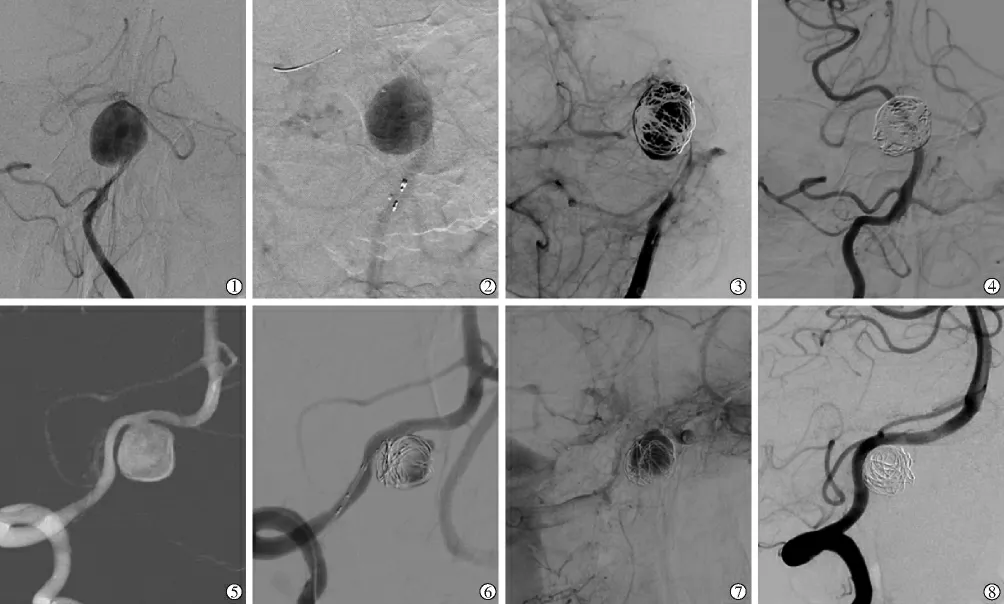

14 例患者植入14 枚PED,所有支架均释放到位并完全覆盖瘤颈。VasoCT 检查支架均贴壁良好,载瘤动脉通畅,手术均获成功。10 例单纯PED 植入,4 例结合弹簧圈填塞。术中和术后均未出现神经系统并发症,出院时 mRS 评分 2 分 1 例,1 分 2 例,0 分11 例。14 例患者均获临床随访,中位随访时间8(2~18)个月,均无新发神经系统症状,疗效良好(mRS 评分均为 0 分);11 例获 DSA 随访,中位随访时间 6(3~7)个月,OKM 分级 D 级 7 例,C 级 1 例,B 级3 例,结合弹簧圈填塞者动脉瘤均完全闭塞,均未见支架内狭窄。典型患者治疗过程影像见图1。

3 讨论

后循环动脉瘤发病率较颅内其他位置动脉瘤发病率低,研究显示国人未破裂椎基底动脉瘤约占动脉瘤2.4%,巨大型动脉瘤(最大径>10 mm)约占0.5%[13]。未破裂颅内大型动脉瘤 5 年累计破裂率最高达50%,一旦破裂,预后较中小型动脉瘤差[1];破裂椎基底动脉瘤再次破裂出血概率可达约70%,且多在首次破裂 1 d 内发生[14]。血管内治疗是目前 PCLA主要治疗方式,但传统介入栓塞手段治疗难度大,并发症发生率和复发率高[2-3,15]。作为颅内动脉瘤治疗新理念,PED 可改变载瘤动脉局部血流动力学,促使动脉瘤内血流瘀滞,并促进血管壁内膜组织和内皮细胞增生,覆盖瘤颈,重建载瘤动脉,从而实现解剖学上完全治愈[16-17],解决了颅内复杂动脉瘤治疗难题。

图1 PED 治疗PCLA 患者过程影像

Kallmes 等[18]综 合 分 析 国 际 PED 回 顾 性 研 究(IntrePED)、PED 用于无法栓塞或栓塞失败动脉瘤研究(PUFS)及 PED 治疗颅内动脉瘤注册研究(ASPIRe)共1 092 例患者1 221 枚动脉瘤,平均动脉瘤大小为(12.0±7.8) mm,平均颈部大小为(6.6±4.8) mm,结果显示动脉瘤同侧缺血性并发症发生率为3.7%(40/1 091),同侧出血性并发症发生率为2%(22/1 091),主要神经系统并发症发生率为5.7%(62/1 091),术后死亡率为3.3%(36/1 091),总并发症发生率为7.1%(78/1 091);认为PED 治疗颅内动脉瘤有较高安全性。PED 最初被批准用于颈内动脉岩段至垂体上段开口处近端大型或巨大型动脉瘤,因而用于治疗PCLA 研究较少,患者多合并至颅内后循环或颅内大动脉瘤数据库进行研究。有研究报道,后循环动脉瘤手术操作时间比前循环动脉瘤更短,并发症发生率更低(10.8%对 18.4%)[19]。但 Bhogal 等[20]报道采用PED 治疗56 例后循环非囊性动脉瘤,结果显示并发症发生率为15.5%,死亡率为15.5%。另一meta 分析显示,129 例后循环非囊性动脉瘤患者围手术期脑卒中发生率为23%,总体死亡率达21%[21]。本组 14 例未出现神经系统并发症,可能原因:①PED 升级。国际上PED 用于后循环报道绝大部分为一代PED,术者经验尚不足,现二代PED(Pipeline Flex)已广泛用于临床,术者经验有所积累,且支架输送和释放系统得到改进。②抗血小板聚集药物策略不同。术前充分抗血小板聚集治疗(阿司匹林 100 mg+氯吡格雷 75 mg,1 次/d,至少 3 d),结合TEG 调整药量和方案,且在术中和术后24~48 h 予小剂量替罗非班(4 mL/h)泵入。根据既往替罗非班应用经验,这样并不增加出血风险,却可显著减少缺血性并发症发生[22]。

上述 Kallmes 等[18]综合分析 PED 治疗 1 221 枚动脉瘤结果显示,6 个月随访时动脉瘤完全闭塞率(OKM 分级 D 级)为 75%,1 年时完全闭塞率为85.5%。文献报道PED 治疗颅内大型动脉瘤后6 个月动脉瘤完全闭塞率为 63%~73.6%[9,23]。Bhogal 等[20]报道PED 治疗后循环梭型动脉瘤末次随访(中位随访时间25.2 个月)时完全闭塞率为75%。另一报道显示PED 治疗后循环动脉瘤完全闭塞率为91.4%(中位随访时间5.5 个月),其与前循环动脉瘤相比完全闭塞率更高且周期更短[19]。本组患者随访6 个月时完全闭塞率为7/11(63.6%),与上述结果相近。传统介入栓塞治疗颅内大型动脉瘤复发率达32.5%~44%,再次手术率可达 26%~40%[3],本组患者未出现动脉瘤复发或瘤体增大情况,明显优于传统治疗方法。

PED 治疗颅内动脉瘤远期效果主要取决于支架内血管壁内皮细胞和内膜组织增生,覆盖瘤颈。动物实验显示,新生内膜完全覆盖瘤颈时间为3~6个月[16]。但临床实际应用中还可能受到支架贴壁程度、动脉瘤解剖位置、动脉瘤大小及是否应用弹簧圈等多因素影响。因此,理论上动脉瘤完全闭塞率明显随时间延长而增加。上述 Kallmes 等[18]研究结果还显示,术后 6 个月、1 年、3 年、5 年动脉瘤完全闭塞率分别为75%、85.5%、93.4%、95.2%。本研究末次随访时间中位数仅为6 个月,PED 治疗PCLA 远期疗效需进一步随访证实。

本研究通过初步分析PED 治疗PCLA 患者临床资料显示,PED 治疗PCLA 与传统治疗方式相比有着良好的安全性和有效性。但本研究患者数较少且为单中心回顾性分析,随访时间较短,仍需更多中心参与的大样本远期随访资料进一步研究。