杜蒂耶晚期创作中的音高结构探究

——以三部与“时间”相关的乐队作品为例

2020-06-11刘鹏

刘 鹏

亨利·杜蒂耶(Henri Dutilleux,1916—2013)是20世纪后半叶法国当代音乐的标志性人物。他在创作中忠于自我,追求完美,留下的作品虽不多,但每一部都是精雕细琢的杰作。他的音乐被认为现代而抒情,精致细腻,然而对这种折衷的个人音乐语言风格的坚守,多少使他在激进的20世纪音乐浪潮中显得有些保守。可当我们对其音乐本质进行深入探索,特别是认真思考其渐进化曲体形式中音高结构的设计及其积极作用后,杜蒂耶的音乐形象便立显丰满。

本文拟从其《神秘的瞬间》(1986—1989,为弦乐队、匈牙利大扬琴与打击乐而作)、《时间的阴影》(1995—1997,为管弦乐而作)、《时间与钟》(2007—2009,为女高音与管弦乐队而作)三部作品入手,对杜蒂耶晚期创作中的音高结构进行细致剖析。

经过对作曲家各个创作阶段的比较,笔者认为,以将若干形态各异的音乐片段联缀成曲的《神秘的瞬间》为分界线,标志了其晚期创作的新的风格突破,即“偏离”了在前期创作中以代表性技法“渐进生长”(progressive growth)为体现的时间绵延特性,而形成具备“瞬间”感的非连续性结构。①关于更详尽的创作分期研究及其晚期创作中偏离特性的分析,可参见笔者另一篇论文:《突破与重塑:杜蒂耶晚期作品〈神秘的瞬间〉音乐分析——兼论该作在其创作轨迹中的偏离性》(待发表)。换言之,随曲体结构特征的转变,晚期创作中音高材料横向发展的因果关系也相对被弱化,并显露出在该阶段才有的独特的音高组织关系。从创作时间上看,上述三部作品虽跨度较大,但均属作曲家的晚期创作。此外,由于杜蒂耶对待创作总是精益求精,因此每部作品的创作周期明显较长,进而问世的晚期作品也为数不多,而选择这三部在主题表达(对“时间”意象的关注)和体裁形式(较大规模的乐队编制)方面都拥有共同特征的作品,对于阐明作曲家晚期创作中音高结构的组织关系具有典型意义。

20世纪90年初,作曲家在通过协商后同意将所有乐谱与资料捐赠于瑞士的保罗·萨赫档案馆(Paul Sacher Stiftung),而随着文献的积累,日前杜蒂耶的馆藏共划分为出版物、手稿、信件与研究文献四个版块。②保罗·萨赫档案馆检索系统,https://www.paul-sacher-stiftung.ch/en/library.html。经过检索(包括国内数据库)可见,就总体研究趋势而言,国内外研究动向仍大多关注于杜蒂耶的“渐进生长”技法以及成熟期创作的系列作品,而部分研究虽一定程度上关涉到其晚期创作,③国外代表文献有——Jeremy Thrulow:“Métaboles as a Fork in the Road:Two Paths in Dutilleux’s Later Music”,Contemporary Music Review,Vol.29,2010,pp.485-496.该文指出作品《蜕变》为后期创作(原作者在文中并未有创作分期之设想,单纯指后来之创作)并指出其有机化动机发展下存在“非有机”(inorganic)现象;国内代表文献有——王颖:《始于理、止于情——迪蒂耶〈同一个和弦〉中的技法特征与平衡美学》,《天津音乐学院学报》2017年第4期,第99-113页。该文对同属晚期创作的小提琴协奏曲《Sur le même accord》(2002)从音高素材、作品结构及对称手法等三方面进行分析,并试图以平衡美学的观点来解读作曲家作品中的镜像对称特征。但未结合多部作品实例来揭示作曲家晚期创作中音高结构关系的专题性研究。因此,本文拟从代表性音高材料、音高结构的对称性特点、音高材料的横向处理手法以及基于中心音或中心和弦的调性布局与扩张等四个方面,来概括其晚期创作的主要和声特征,一方面是为了便于充分理解作曲家的音乐语言而提供全面视角,另一方面也希望聚焦于音高结构的运用特征,或许能对20世纪现代派和声语言与创作观念的流变起到某种综合性的参照作用。

一、晚期作品中的代表性音高材料

在杜蒂耶晚期作品中,由音程或短音列及其衍生的人工音阶是他最常使用的音高素材。在一般情况下,个性化音列的频繁使用对旋法风格以及塑造乐境具有决定性意义,而随之不断叠加则会形成若干人工音阶。但作曲家在实践中并不囿于机械化的运用,反而灵活地将多种音阶相互组合、衔接,这意味着核心集合的不同形态特征(即源于同一材料的不同动机音型)在其晚期创作中具有统摄全曲的重要意义。

(一)集合(0,1,4)与增音阶

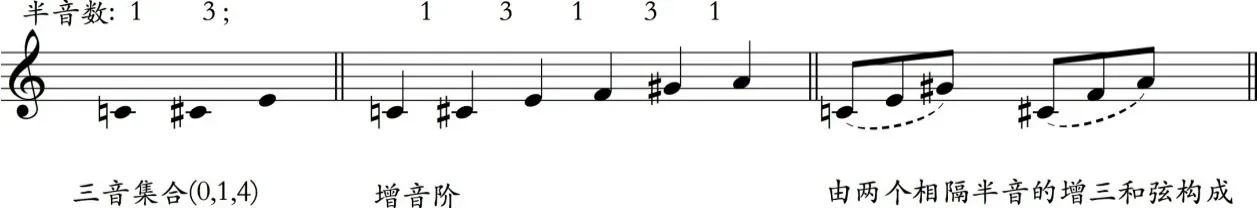

三音集合(0,1,4)是杜蒂耶创作中出现频率最高的音高材料,其基本型由一个小二度与小三度(或增二度)构成,半音数为1-3,而通过将其循环叠加则将形成“增音阶”(augmented scale)。④有学者也称其为“六声音阶”([美]约瑟夫·内森·施特劳斯:《后调性理论导论》,齐研译,北京:人民音乐出版社2014年版,第158-161页)。虽然相关学者的用法为特指,但术语“六声音阶”本身具有泛指意义,故笔者更倾向以“增音阶”来指代说明。谱1是对增音阶加以细化分类,根据循环核的不同如以音数1-3或者3-1连续叠加,则可得出两种调式主音不同的增音阶(缩写为Aug-A和Aug-B)。正如前述,杜蒂耶在实际运用中常常会规避调式主音,即每一个音都可因得到强调而占据中心位置,也就意味着两种增音阶之间的界限有一定的模糊性。

谱1 集合(0,1,4)及其衍生音阶

晚期作品中增音阶的运用,属作品《时间的阴影》最为显著。其中,作曲家较多以集合(0,1,4)为核心动机来构建主题。见谱2中下行谱表所示的第三乐章F27⑤由于本文研究对象其部分的出版乐谱未设小节数,在例证时,为便于说明和查证,均采用排练记号、并前后作加减小节数进行标示,如F7+1意指排练记号7后一个小节。处童声旋律截段,可以看出前5个音属于音阶Aug-A,而到中间部分则平顺自然地过渡到音阶Aug-B,而随下一小节音的出现则又回到了之前的Aug-A。显然,此处是将两个不同循环核的增音阶进行混用,集合(0,1,4)在此处发挥了材料统摄的作用。

谱2 《时间的阴影》F27处童声旋律

(二)集合(0,1,3)/(0,1,2,4)与八声音阶/九声音阶

三音集合(0,1,3)与四音集合(0,1,2,4)也是作曲家晚期创作中较常使用的素材之一,而根据这两种集合叠加而成的八声音阶和九声音阶与前述增音阶也存在着密切的派生关系。从谱3可见,集合(0,1,3)可视为集合(0,1,4)音程紧缩的结果,而集合(0,1,2,4)则是将集合(0,1,4)中的小三度音程分裂成半音与全音的关系。此外,集合(0,1,3)基本型的半音数为1-2,其循环后将得到八声音阶。⑥此音阶也被称为“减音阶”(Diminished Scale),这是因为本质上它是由两个减七和弦叠加而成,但由于八声音阶的称谓在学界已有共识,并具备特指涵义,故本文继续沿用。而将半音数为1-1-2的四音集合(0,1,2,4)加以循环会构成九声音阶。上述两类音阶由于其循环对称性的特征,移位后自映的可能性较高,因此也被梅西安纳入有限移位调式中的调式2与调式3。

谱3 三种音阶的派生关系

在杜蒂耶的最后一部作品《时间与钟》中,第三乐章“最后的诗”第6-9小节,当女高音动情地唱到“我怎么可能离开你”(Qu’il ne me reste plus rien de toi)时,木管组依附着人声的线条,让每件乐器从低至高逐层迭入以形成“音色旋律”(见谱4)。这段旋律分别是由两个八声音阶构成,彼此为上移减五度的移位关系,而木管声部则通过线条的保持,最终形成了一个稠密的音簇式和声。

谱4“最后的诗”第6-9小节缩谱

九声音阶则在《时间的阴影》第二乐章“罪恶天使”中有所使用。在作品F11处,弦乐声部分别围绕着三个音作上下半音的音簇,而随之累积,和声也逐渐顺畅地转换到两个九音和弦(见谱5中的和弦A/B)。从谱5所展示的音高材料关系中可见,每个三音音簇所围绕的中心为增三和弦,若将这些音簇依序排列将构成一个以半音数1-1-2为循环的九声音阶。当这个累积而成的音块运动到和弦A/B时,杜蒂耶开始往其中注入全音阶的因素,和弦A上方四个音为增音阶、下方五个音为全音阶,而和弦B上方六个音为增音阶、下方三个音为全音阶,这体现出了增音阶在纵向和声上与其它材料灵活混用的处理方式。

谱5“罪恶天使”F11-F12音高材料简化谱

(三)集合(0,2,7)/(0,1,2)与自然调式音阶/半音阶

纵观杜蒂耶整体创作,三音集合(0,2,7)与(0,1,2)具有相当代表性,而作曲家在晚期创作中也经常以其来进行旋律或和声上的设计。如谱6所示,集合(0,2,7)在八度范围内共有四种排列形式,其中打上星号标记的四五度叠置关系与集合(0,1,2)的音簇式排列一样具有以中间音高为轴的对称形态特征。此外不难发现,当任意音高连续7次的四五度叠置后,必然构成自然调式音阶,而集合(0,1,2)也相似,若进行连续12次的叠置,十二个半音将完全呈现。

谱6集合(0,2,7)/(0,1,2)及其衍生音阶

自然调式音阶的实际使用以《时间的阴影》第一乐章“时光”为代表。整个乐章不仅都建立在一个以A自然大调音阶纵向叠置的中心和弦之上,同时在中段,管乐声部的旋律还会展现出从自然调式逐渐衍展至全音阶或其他调式音阶的态势(见谱7)。谱7中下行谱表是此处和声的简化形式,注意这里的和弦往往是以纯四度关系进行叠置,如中提琴演奏A3-D4;小提琴ⅠⅠ为B4;小提琴 Ⅰ为,即集合(0,2,7)核心音程关系的体现。该和弦长时间持续,并出现多次,其它和弦均作平移运动,可见杜蒂耶的和弦序进策略相当朴素且极富效果。

谱7“时光”里的和弦进行

至于半音阶在纵向关系上的使用,在其晚期作品大致有两种处理方式:一是作为十二音和弦。为了获得较好的音响共鸣,其排列形式常常是在下方使用距离较远的四五度叠置关系而上方为半音或全音的叠置关系(这似乎与泛音列的分音分布情况有互通之处)。二是形成半音音簇。就本文研究所涉及到的三部杜蒂耶晚期作品而言,由于完整的十二音音簇密集而尖锐的音响效果不太符合作曲家本人的和声意趣,因此鲜少出现,但是其部分截段在特定的情境中也有着极其出色的发挥。

(四)三全音、全音阶以及材料的综合使用

由于全音阶缺少传统调性功能意义上的导音解决特征,所以其朦胧、晦涩且兼具色彩性的音响属性让它备受法国作曲家们的青睐,杜蒂耶也不例外。假如我们对全音阶任意相隔两个音级的音高进行提取,则必然会得到三全音的音程关系,而对于三全音的运用甚至可以说贯穿了杜蒂耶的整个创作生涯。

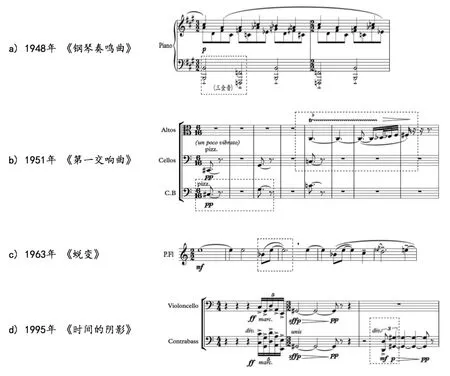

谱8 三全音在杜蒂耶部分作品中的运用

谱8是将三全音在杜蒂耶各个创作时期的运用情况予以展示:a)在《钢琴奏鸣曲》一开始,主题稳固于两个低音的交替运动中,而当主题第二次移位陈述时,低音进行则转换到三全音B-F上,其目的是为了在情绪与和声方面形成鲜明对比;b)在《第一交响曲》第二乐章“谐谑曲”,三全音则是起到了勾勒主题轮廓的作用,乐章一开始由低音弦乐拨奏出三全音,然后中提琴接着从C跑向至的旋律进行在音乐中相继重复多次;c)所属作品《蜕变》更为甚之,其三全音无论是在和声序进还是旋律发展中都占据了核心地位;d)属于《时间的阴影》,一开始主题围绕音为中心予以陈述的同时,定音鼓与倍大提琴始终在低音区奏响的三全音辅以支撑,并且同样的三全音进行还将作为“记忆信号”间或穿插于其他段落,如第二乐章末与整个第三乐章。

有些时候杜蒂耶还会将前述代表性音高材料进行综合处理,或并置或结合,以生成出新的材料关系。谱9来自《时间的阴影》末乐章“蓝色属性?”,作曲家将第二乐章F11处三音音簇所叠置成的九音音阶与第三乐章童声旋律的增音阶重构成一个新的半音数为1-2-1-3-2的人工音阶,并且经过移位攀升,最终形成了类似于童声主题旋律轮廓的、并同样以E音作为起始或结束的音高材料。而除了将多种材料进行兼容外,作曲家也时常在某个音阶或音列上或剔除某音、或附加上异质音,比如所谓“全音阶+1”和声的构成,即在全音阶基础上额外添加一个小二度音程以进行不协和的、半音性的干预。

谱9“蓝色属性?”F69处音高材料

上述所列举这些代表性材料仅能说明杜蒂耶对某些音高结构的偏爱,而至于其所使用的原因、审美意识以及材料在时间进程的个性化展衍方式将留待下文继续探讨。

二、音高结构的对称性特点

对称是构成宇宙万物的自然规律。在音乐史发展的各个阶段,音乐对称的现象不胜枚举,尤其是在20世纪音乐中,随着调性的瓦解乃至消失,对称思维对于构筑音高结构和其他音乐要素的重要性也就逐渐凸显出来。其实,当我们在探究杜蒂耶的代表性音高材料时,也就一定程度地展示出作曲家对对称关系的喜爱。如图1所示,在音级时钟的帮助下,可见杜蒂耶所常用的各音高材料都以极为形象的方式展现出对称的特点。

谈到对称,杜蒂耶本人总是提到“镜像”(Mirror)的概念,他通常以此来解释逆行或倒影的现象:“‘镜像’的概念或者称之为逆行的运用,即是将整个乐句倒转过来,似乎也倒转了时间”。⑦Henri Dutilluex:Music-Mystery and Memory,conversations with Claude Glayman,Translated by Roger Nichols,Aldershot:Ashgate Publishing,2003,p.71.从其言论可见,作曲家对镜像对称的使用始终与记忆、时间相关联。而笔者则根据作品所涉及的具体情况不同,将对称方式从小到大划分为以下几种类型:

1.音级关系或音乐材料上的对称。如集合(0,2,7)与(0,1,2)可被排列成以中心音为轴两端呈四五度或小二度的对称关系。另外如集合(0,1,3)与(0,1,4),其本身虽不具对称性,但由它们所组成的八声音阶和增音阶都兼具对称性特点,这是微观上的对称关系。

2.横向时间的对称。与梅西安不可逆行节奏不同,杜蒂耶在晚期创作中常常不会进行严格的横向对称处理,而总是施加前后变化以形成不规则的对称关系。如谱10《时间与钟》的间奏曲,一开始大提琴声部奏出固定的七音列(隶属于八声音阶),其后在第3小节音列为之逆行,节奏相同,但同时附以靠琴码演奏震音、拨奏等演奏技法来形成变化。第5小节的旋律是将音列原型中的两个重要音程进行重组,与原型七音列存在着音高互映的关系,而第7-8小节与第一行的音色对比策略相同,但音高与节奏却是前两小节的严格倒影。总之,此段音乐材料精炼,但并不会感觉枯燥。

3.纵向音高的对称。纵向对称时声部间的距离关系,经常与音乐线条的运动方向及其音响张力联系在一起。谱11来自《神秘的瞬间》中位于乐章“遥远空间”与“祷文”之间的片段,作曲家以纵向对称的方式形成了从较宽广到向内紧缩的扇形动态(fan-shape),同时速度渐快,力度则从p增至ff,其所蕴含的运动张力得以让这两个乐章平顺衔接。

图1 音高材料的对称关系图

谱10“间奏曲”第1-8小节

谱11“遥远空间”F21+1缩谱

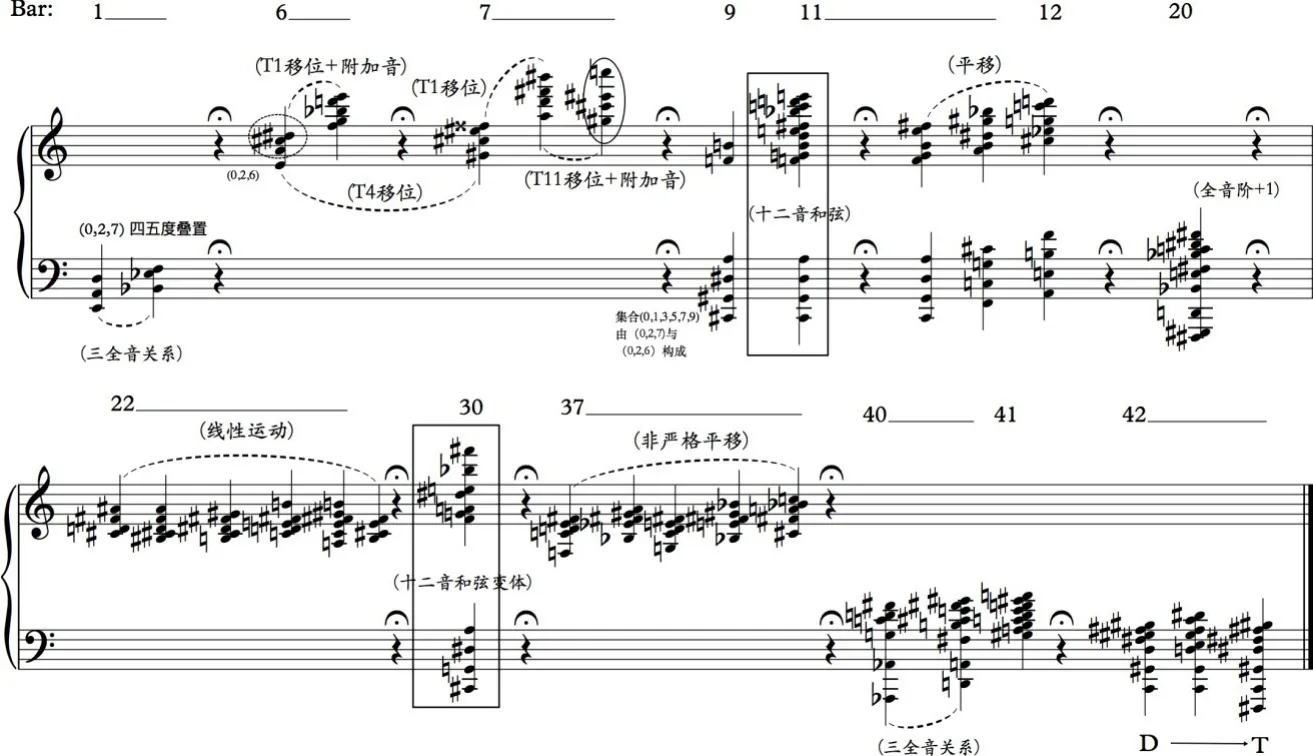

4.纵横关系上的对称。在《时间的阴影》第四乐章开始处,作曲家以的间隙音为轴使用对称技法,随和弦的横向运动,音响空间也在相继在紧缩与开放之间变换,同时局部旋律也出现节奏上的横向对称;

5.拱形结构的对称:《时间的阴影》第一乐章根据其音高材料和织体写法的不同,共划分了为(ABCBA)五个段落,展现出拱形对称的结构特点;

6.音色布局的对称,如后文图2所示,《时间的阴影》的音色布局具有以第三乐章为中心呈两端对称分布的特点。

已知杜蒂耶作品中存在如此多的对称现象,或可进一步想象,如以作品《时间的阴影》为例,从其最微观的音高材料上的对称,到局部的形态对称、拱形结构对称,最后放大至作品总体音色布局的对称,也就是说对称关系让杜蒂耶的作品如同俄罗斯套娃一般,层层相套,而对称性作为联系全曲的逻辑内核让之呈现出类似几何学上的“分形”特征。

三、音高材料的横向处理手法

(一)在和声基底上的旋律铺展

谱12所示,是《时间的阴影》第一乐章“时光”中,整个中段小号声部随和声转换呈旋律铺展(Stretched)的演变过程。F2+1处的背景和弦为A自然调式七音和弦,这时小号ⅠⅠ先大致以四度加二度的步态将中心和弦进行铺展,接着小号Ⅰ以连续三度下行的线条完成了旋律最初的完整起伏。然后在F3处,当和弦平移至F大调七音和弦,小号旋律则随之变换成级进,下行时则将前乐句材料下移二度并作重复。在第三阶段F3+2,小号旋律在F大调七音和弦与A大调七音和弦交替的基础上陆续增添上与音,而下行时不单将节奏拉长,且连续三度的运动愈演愈烈。最后在F4处,旋律延展为大调音阶。我们可以注意到,乐曲中几乎每个乐句都以全音阶片段作为结束,从而有效地将不同的音阶式音型给统一起来。最后,铺底的和声从自然大调七音和弦转换至增音阶六音和弦。

谱12“时光”中段小号旋律变形过程

(二)利用音程扩张紧缩来进行展衍

杜蒂耶时常会在创作中运用音程扩张(或紧缩)的方式来构筑局部的音响或主题。音程扩张,字面含义是指以音程距离从同度到小二度、大二度……直至延展到八度或复音程的方式来设计主题,反之亦然,如此呈现出从一个焦点向两端扩散的形状,杜蒂耶本人把这种形态称之为“扇形”。而在晚期作品中,扇形形态被冠以音程扩张的方式来表现。如谱13《时间的阴影》的主题设计,其本质是一个呈“音程扩张”的自由十二音音列。旋律从三个音开始,不仅运用了前述童声主题中的三音集合(0,1,4),并与其轮廓呈倒影关系,而作曲家在设计渐快节奏的同时搭配上从纯一度不断扩张到小七度的音程走向,半音数从1到10递增变化。从第5小节起,改换为纵向音程扩张的方式,最后在尾部由定音鼓、大管与低音弦乐奏出的连续四度音程,最终停留在持续的中心音之上。

谱13 主题音高轮廓及其音程扩张

(三)通过序列及其变形进行展衍

十二音音列在杜蒂耶成熟期作品如《遥远的世界》《梦之树》等作中均有大量出现。但在晚期作品中,这样的例子虽较少见,但也有存在,如《时间的阴影》第二乐章“罪恶天使”F14处,在小单簧管简短的华彩中,一个十二音主题得到初次陈述,随后整个乐队将其承继并利用移位、逆行等手段形成了多线条的对位织体。如谱14所示,F16处的长笛与单簧管所演奏的是该十二音序列的原型,而下方的大管与大提琴则是音列进行T2移位后的倒影;在下一小节,有三个声部层次作堆叠,原型音列的T2移位出现在低音单簧管与中提琴声部,中音区是演奏震音的小提琴ⅠⅠ和英国管,仍为其倒影,而在高音区的木管则又换为T3移位的逆行倒影。紧接着,木管与小提琴Ⅰ又出现音列原型的倒影,同时大管与大提琴则变成T2移位的逆行,最后由双簧管、单簧管以及部分弦乐所演奏的原型音列逆行导向了下一个段落。从这仅四个小节的音乐中可以发现,作曲家对序列技术掌握的娴熟程度以及他在变形过程所赋予不同乐器或组合、或对立的音色层次给人留下了深刻的印象。除此之外,其他数值关系的音列也在其晚期作品中有所使用,如谱10中的七音列。

(四)利用局部的对称关系进行展衍

前文已提到音高材料内部的对称性特征,此外杜蒂耶还会运用局部的声部对称关系来进行发展。谱15即《神秘的瞬间》“回声”乐章F8处,可见大提琴与中提琴声部为WT0音阶小提琴声部WT1音阶此时音乐始终以镜像对称的方式来推动发展,一开始的九音和弦在一小节后很快地进行到由两个完整全音阶构成的、中间相隔纯四度(E-A)的全音音簇,随后力度突然渐强,原本两个八度的音响空间被拓展至四个八度,之后又通过渐弱的滑奏收缩回来,而两个全音阶也相应上下替换了音区位置(见谱15)。

谱14“罪恶天使”F16处十二音音列原型及其变形

谱15“回声”F8处缩谱

(五)通过主题叠置加以展衍

熟悉的主题面貌在杜蒂耶笔下并不会刻板地重复,而是在不同语境中被赋予新的特质,并时而通过将同一主题的若干变体或不同主题进行叠置来进行发展。谱16出自《时间的阴影》末乐章,在F62前后,由小号独奏与大提琴的应答乐句牵引出了各乐章主题叠置的段落:在上方装上弱音器的铜管延续了之前弦乐上演奏的第四乐章“光之波”的主题,而古钹随即进入,其前4号以时值扩大的方式间插地对“光之波”主题进行重复,而后7号音则混入乐队,与高声部旋律进行重叠。小提琴Ⅰ在高音区被要求以尽量抒情地拉奏出了近似于第三乐章童声旋律的主题乐句,至此多个主题被有机地叠置在了一起。

谱16“蓝色属性?”F62处各主题叠置

(六)不同展衍手法的综合处理

谱17是根据《时间与钟》第一乐章的和声进程所做的材料简化谱。可以发现作曲家在此章中所使用的音高材料极其精简,其本质上仅使用了两种材料元素:一是调式音阶(即a旋律小调音阶,命名为材料x),从该调式音阶中所截取并进行T11移位的五声性材料x-1,将构成从第26小节开始的模拟钟声的和声效果,同时其五度关系叠置的较空泛的音响也区别于前后密集排列的和声进行;二是三音集合(0,1,4),笔者将它以及由它自由派生的“母音阶”命名为y,其半音含量为1-2-1-2-1-1-3,而这个“母音阶”包括了三种不同组合关系的“子音阶”,如y-1是根据轴心音A向两端拓展(0,1,4)集合而成,y-2仍是两种循环核的局部堆聚,y-3则为完整的增音阶。由这些音高材料纵向排列而成的和声分布于作品的各个角落(和弦下方标志为其材料归属),它们或通过移位、截断、重组、并置以及变化重复等手法,无论是密集还是离散,但源出关系始终一致。

综上,杜蒂耶在对于音高材料的选择可以说是极度精炼,但实际上呈现出的形态面貌以及音响效果却又丰富多样,想必这与作曲家在对待代表性音高材料时所赋予其对称性特征以及灵活多变的展衍处理有关。总之,有限的材料铸就出了杜蒂耶独特而无限的音响世界。

谱17“时间与钟”的和弦序进

四、基于中心音或中心和弦的调性布局与扩张

中心音,一如鲁道夫·雷蒂所言的“流动的主音”,⑧[奥]鲁道夫·雷蒂:《调性、无调性、泛调性——对二十世纪音乐中某些趋向的研究》,郑英烈译,北京:人民音乐出版社1992年版,第71页。确实具备流动性,作曲家可以在丧失功能和声和传统声部进行的音乐创作中,通过中心音的强调以展现上下段落的关联性。而中心和弦则要么是建立在中心音上,要么是以相同(相近)的纵向音高材料与和弦排列所组成。中心性的获得,从广泛的意义上讲,只要频繁陈述、或保持一定长度、或出现在极端音区、或增大音量以及在特定节奏节拍位置强调某音,就会优胜于其他音。而在杜蒂耶的实际操作中,根据其形态特征可大致归纳为以下几种方式:长时间徘徊在极低音区和极高音区的“锚音”(anchor note)和“云音”(cloud note),前者如《时间的阴影》第一乐章开头,后者如谱18《时间与钟》中飘在高音区的小提琴泛音;旋律主题的起始、结束音或作为核心并上下环绕的“支点音”(pivot note);或在旋律中不断企图毗邻的“目标音”(target note)等等。关于中心音的表现方式实则已是不言而喻的事体,因此笔者将视野更多关注于杜蒂耶对某些中心音的使用频率及其在结构布局所发挥出的作用。

图2 《时间的阴影》中心音及音色布局

图2部分展示出该作的主要音色布局,呈现出以第三乐章人声、木管为中心,两端对称的设计。而其中心音的分布情况大致如下:在第一乐章“时光”中,除个别的极少段落外,中心音始终贯穿,并在第二乐章后半部分闪现于背景层面,最后在第五乐章中回归,进而逐渐蔓延至所有乐器,可以说它孤独地主导了整部作品。而在第三乐章之后的间奏曲中,杜蒂耶采取了所谓的单音音乐写法,将同一个音散布于各个乐器之间串联着,形成了色彩一趋一变的音色旋律。与意大利作曲家谢尔西(Giacinto Scelsi)的单音音乐不同,在笔者看来,谢尔西强调的是单音尤其是与各微分音之间的音响微差及其封闭自设的冥想意味,而杜蒂耶在整个间奏曲中的做法(他几乎是第一次大范围地运用单音写法)无疑有着调性布局上的安排,由此形成了宏观上的类似于主属关系的调性结构。

再看看《时间与钟》的情况。谱18是第二乐章“面具”的和声序进分析,第1小节低音弦乐以三全音关系进行,而和弦则是由集合(0,2,7)叠置而成,而在最后的第40小节,虽然和弦变得更加复杂,但其三全音关系的走向与一开始遥相呼应;而第6小节当女高音唱到“升起”(s’élève),旋律便进行小九度跳进(E4-F5),此时出现的四音和弦有着固定排列形式(即纯四度与增四度叠置,并附加一个二度音程)。第7小节的跳进亦是对人声旋律的模仿,可以说杜蒂耶的和声用法在这里通常是依附于主题,进行平移,因此具有色彩性和声的特点。而在第9至11小节,弦乐开始逐层迭入以构成六音和弦(0,1,3,5,7,9)——由集合(0,2,7)与第6小节中的集合(0,2,6)并构而成——紧接着管乐以六音和弦为基底出现了一个短促的十二音和弦,这仿佛是唱词文本中所描述的观看者在面对面具时心里所激荡出的回声。

此外,在这首仅46小节的歌曲中,起码有一多半的段落都埋伏着中心音,如该乐章一开始的强拍往往出现的是由竖琴和长笛持续演奏的音,以及若干段落中人声旋律的起始音也如是。甚至在第22小节,如谱19所示,这个中心音的强调愈发明显:小提琴Ⅰ演奏的人工泛音飘在最高音区,而小提琴ⅠⅠ重复演奏的八分音符节奏型让其更具运动感。而在第37小节,就在女高音开始改以唱念的方式式,定音鼓、竖琴以及大号出现了持续的A音(为等音),似乎起到了某种属音的意味。最后,弦乐声部演奏的以A为低音的五音和弦短暂进行到三全音关系的D音上(见谱18第40小节),然后又回到为低音的和弦,最后这个和弦又以属主关系最终解决到F的调域之中。

通过以上分析可见,杜蒂耶晚期作品中和声表征虽具复杂性,但核心材料却相当精炼而统一。这些作品尽管从谱面上看具有一定的无调性音乐的技术特点,但由于中心音的贯穿,就好比风筝一般始终被“线”所牵引着,调性感也由此突出。借用高为杰先生的话来讲,杜蒂耶的音乐“听起来似乎是有调性的,但从技术层面上分析却大多又是无调性的(尤其在稍后期的作品中)。这就形成了他独特的泛调性风格,非常新颖别致”。⑨高为杰:《法国作曲家迪蒂耶的两部交响曲》,《音乐爱好者》2004年第9期,第22页。Henri Dutilleux的中译名包括杜蒂耶、迪蒂耶、杜迪耶、丢蒂耶、杜悌尤等。本文采用第一种译名。

谱18“面具”和弦序进分析

谱19“面具”第21-24小节缩谱

结 语

纵观杜蒂耶三部管弦乐作品的音高结构设计及其组织特征,可归纳为以下几点:

其一,无论是从横向还是纵向的声部关系来看,短音列及其派生的人工音阶如增音阶、八声音阶、九声音阶、自然调式音阶以及半(全)音阶等在其创作中最具代表性,尤其是建构动机主题时发挥了重要的凝结作用;

其二,这些代表性音高材料内部都存在对称性的结构特点,这体现出作曲家所追求的平衡的美学观念;

其三,从作曲家对待音高材料并为之展衍的过程中可见,其手法丰富多样。而且,晚期作品中的音高材料及其对称技法等创作特征并非是孤立而割裂的,反而是与前期创作一脉相承。但无论是材料之间的关联度与复杂度,还是织体、结构设计等方面都有简化的倾向。⑩据美国音乐理论家伦纳德·迈尔(Leonard B.Meyer)观察,作曲家的晚期创作之所以会趋于简约,一方面是因为作曲家已然到了不必彰显自我与标新立异的年龄,一方面是因为生理机能的衰退的影响,而需要在作曲手段的强度与频率的选择上减少精力。其观点原引自Leonard B.Meyer:Style and Music:Theory,History,and Ideology,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989,p.26.

其四,从调性关系的安排来看,不同结构的材料在交叠组合的同时势必会导致调性的模糊,但作曲家对某个音进行强调,或者以某种排列形式的和弦为中心,甚至在隐伏的传统主-属关系的多重效应下,则呈现出一种既有传统味道、但又极富现代感的音响效果。

有关杜蒂耶晚期作品的音高结构及其变化展衍的研究,本文仅是一个局部切片,尚有很多问题未能细表。但从笔者的根本立场来讲,是希望通过这个局部的视角来透视出杜蒂耶晚期作品中部分的和声技法与观念问题。此外,事实上杜蒂耶的晚期作品在其整体创作中占据了相当重要的位置,但如前所述,现有研究尚少,故在此抛砖引玉,进而亟待更多学者予以关注与研究。