套针配合康复训练治疗中风后上肢痉挛的临床观察※

2020-03-06黄奕珊于海波卓缘圆陈伊镕杨卓欣

黄奕珊,于海波,卓缘圆,陈伊镕,杨卓欣

(广东省深圳市中医院,广东 深圳518033)

随着我国人口老龄化现象的加重,以及人们饮食结构、运动等生活习惯的变化,脑卒中的发病率呈逐年增长的趋势,其引起的并发症给患者及其家庭带来沉重的负担。患侧肢体僵硬、痉挛是中风常见并发症之一,一般出现在中风后3周,约持续3个月,甚至更长时间,是中风康复的一大难题[1]。中风后患侧肌张力增高,上肢呈屈肌痉挛模式,下肢呈伸肌痉挛模式,关节僵硬,活动受限,患者康复训练困难。如果不及时治疗,尽早纠正这种痉挛模式,不仅会减弱患者对康复训练的信心,也会降低患者的生活质量。因此,尽早采取中风康复治疗,通过缓解患者肢体痉挛,使之尽快进入分离运动。临床上多注重患者下肢的行走训练,常忽略患侧上肢的功能训练,甚至习惯以健手来替代患手,所以纠正上肢痉挛更为关键。本研究在康复训练的基础上,观察套针治疗中风后上肢痉挛的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料选取2018年1月至2019年3月深圳市中医院收治的60例中风后上肢痉挛患者,按照随机数字表法分成观察组和对照组,每组30例。观察组男17例,女13例;平均年龄(54.63±9.81)岁;平均病程(76.53±45.51)d。对照组男18例,女12例;平均年龄(58.47±9.55)岁;平均病程(74.67±42.09)d。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准①符合《中医病证诊断疗效标准》中风的诊断标准[2]。②符合《各类脑血管疾病诊断要点》中诊断标准[3]。

1.3 纳入标准①符合上述诊断标准,且患者生命体征平稳,无智力障碍,可配合治疗。②病程2周至6个月。③符合上肢关节被动屈伸时改良Ashworth量表分级Ⅰ~Ⅲ级者。④首次发病或二次中风且没有后遗症者。⑤对本研究知情并签署知情同意书者。

1.4 排除标准①年龄在18周岁以下,或70周岁以上,或妊娠及哺乳期妇女。②生命体征不平稳和/或合并严重心、肝、肾、肺功能损害。③近1个月曾服用或正在服用肌肉松弛剂或镇静剂等有可能影响疗效判断者。④依从性差、不遵医嘱者。

1.5 脱落及剔除标准①不能坚持治疗或随访者。②治疗中发生严重不良事件者。③自行退出者。

2 治疗方法

2.1 对照组按照《中国脑卒中早期康复治疗指南》中治疗原则给予西医常规治疗[4],予以控制血压、调节血糖及血脂、抗血小板聚集等治疗。同时配合康复训练,包括早期良肢位的摆放、关节松动及关节被动活动等,每周6次,4 周为1 个疗程。针刺治疗:选用0.30 mm×40 mm环球牌针灸针[苏州针灸用品有限公司,苏食药监械(准)字20010030号]针刺患肢肩髃、曲池、肩井、腕骨、手三里、内关、外关、阳池、合谷[5],针刺手法选择平补平泻法,每日1次,每次留针30 min,连续治疗4周。

2.2 观察组在对照组西医常规治疗及康复训练治疗基础上,予以套针疗法治疗。选用多功能套针(郑州康佳医疗器械有限公司,豫械注准20162270462,规格:1.0 mm×37.0 mm)针刺患侧上肢前臂、上臂屈肌两端附近5~10 cm 处进针(不超过关节),针尖指向治疗点,进针后以90~100次/分的频率弧形扫散2 min,后抽出针芯,用止血钳夹闭管口后,用无菌辅料覆盖治疗点保持干燥洁净。24 h后缓慢抽出软管,稍压迫止血并予以苯扎溴铵止血贴(上海强生有限公司)覆盖针孔。隔日治疗1次,每次留管24 h,连续治疗4周。

3 疗效观察

3.1 观察指标及疗效评定标准观察治疗前后患者的上肢痉挛状况。①采用改良Ashworth 痉挛量表、Fugl-Meyer运动功能评分量表(FMA)、改良Bathel指数评定量表(MBI)进行疗效评定[6]。Ashworth痉挛量表评分:0级为0分,1级为1分,1+级为2分,2级为3分,3级为4分,4级为5分。FMA 上肢部分总分为66分。MBI总分为100分。②临床疗效标准。显效:改良Ashworth痉挛量表评分降低2 级以上;有效:改良Ashworth痉挛量表评分降低2级;改善:改良Ashworth痉挛量表评分降低1级;无效:改良Ashworth痉挛量表评分无变化[7]。

3.2 统计学方法采用SPSS 13.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。计数资料以例或百分率表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

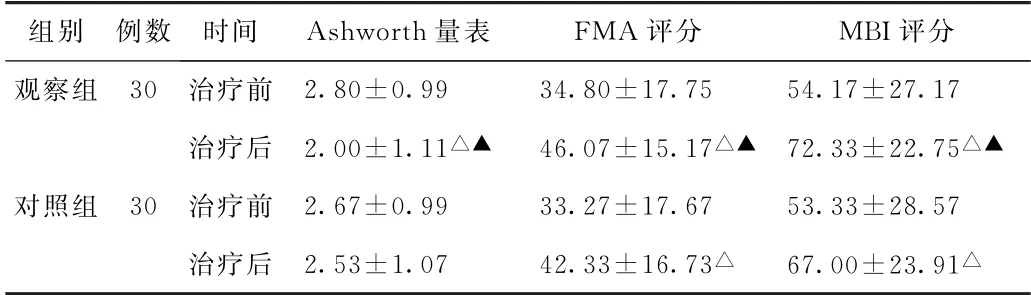

(1)改良Ashworth 痉挛量表、FMA、MBI评分比较 治疗后,两组Ashworth痉挛量表评分较治疗前均有下降,且观察低于对照组;两组FMA、MBI评分较治疗前均有升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组中风后上肢痉挛患者治疗前后改良Ashworth量表、Fugl-Meyer运动功能评分量表、改良Bathel指数评定量表评分比较(分,±s)

表1 两组中风后上肢痉挛患者治疗前后改良Ashworth量表、Fugl-Meyer运动功能评分量表、改良Bathel指数评定量表评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 Ashworth量表 FMA 评分 MBI评分观察组 30 治疗前 2.80±0.99 34.80±17.75 54.17±27.17治疗后 2.00±1.11△▲ 46.07±15.17△▲ 72.33±22.75△▲对照组 30 治疗前 2.67±0.99 33.27±17.67 53.33±28.57治疗后 2.53±1.07 42.33±16.73△ 67.00±23.91△

(2)临床疗效比较 观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组中风后上肢痉挛患者临床疗效比较(例)

4 讨论

中风后上肢痉挛是中风后常见的并发症之一,患侧上肢呈屈曲痉挛模式,表现为肩胛骨回缩,盂肱关节内收内旋,肘关节屈曲,前臂旋前/后,腕关节屈曲并向尺侧偏斜,手指屈曲内收,拇指屈曲内收,患侧上肢伸展受限等。中风后上肢痉挛会影响患者的日常生活及康复训练,患者常以健手替代,忽略患侧上肢日常功能锻炼,最终导致患侧上肢永久性关节挛缩,甚至终生残疾。因此,如何缓解患侧肢体痉挛,是中风康复过程的重点。但在康复训练过程中,由于肢体僵硬、疼痛,患者往往畏惧康复训练。本研究选用新型针法——套针,此针法无痛、取穴少、见效快,患者易于接受。

中风后上肢痉挛属于中医“痉证”“经筋病”“筋痹”等范畴,其病位在筋。《景岳全书》云:“痉之为病,其病在筋脉。”《黄帝内经》曰:“病在筋,筋挛节痛,不可以行,名曰筋痹。”中风后上肢痉挛多是由筋膜紧张引起,套针可浅刺于筋膜,结合扫散手法松解筋膜,以达到缓解痉挛的目的。套针疗法是采用一次性皮下套管针灸针,在阿是穴周围沿皮下经络平刺再行弧形摇摆运动后留针的一种新型的针刺方法。通过弧形摇摆后留管,可调节气血,疏通经络,调节神经末梢,解除病变组织的微循环痉挛,使血管扩张并恢复供血[8],局部肌肉得以濡养,经络得以疏通,从而缓解痉挛。《黄帝内经》中有“引皮乃刺之”之说,所涉及的组织主要为皮下疏松结缔组织[9]。套针进针点不是在病灶局部,而是在痉挛肌腱的周围进针,既减少局部痉挛及疼痛,又通过摇摆扫散手法扩大了治疗范围,能更好地缓解局部痉挛。扫散后将软管留于皮下24 h,能振奋皮部之经气,气行则血行,血行则祛瘀生新[10]。

本研究结果表明,套针配合康复训练治疗能有效缓解中风患者上肢痉挛症状,促进运动功能的恢复,疗效确切,安全有效,在中风康复领域有很好的应用前景。