长安新出隋《张寂墓志》与隋代宦官史事辑略*

2017-09-13周晓薇王其祎

周晓薇 王其祎

(1.陕西师范大学历史文化学院;2.西安碑林博物馆)

相较于唐代,对于隋代史事的研讨,限于史源的匮乏,一直以来显得沉寂且薄弱。譬如宦官这样的主题,《隋书》与《北史》皆不为之立传,而如《中说》《大业杂记》《北堂书钞》一类的时人杂著与类书,也难能扑捉到宦者的风影,故欲研究隋代宦官制度及其史事人物,则无任困难。所幸地不爱宝,处在新旧世纪之交前后这几十年间,埋幽千年的石刻文献竟数以千计的涌出地下,遂为杨隋历史与人物的探讨辟开了一脉丰富的史源。

去岁,缘新获长安出土的隋仁寿元年《张寂墓志》拓本一帧,读之,乃知志主为隋文帝朝官至内侍省第一长官内侍的宦者,遂欲藉梳理其行事之便宜,进而将传世与出土文献所见隋代宦者人物史事一并辑而考之,以期补备隋代宦官史料之阙略并借以豹窥隋代宦官问题情实之一斑。

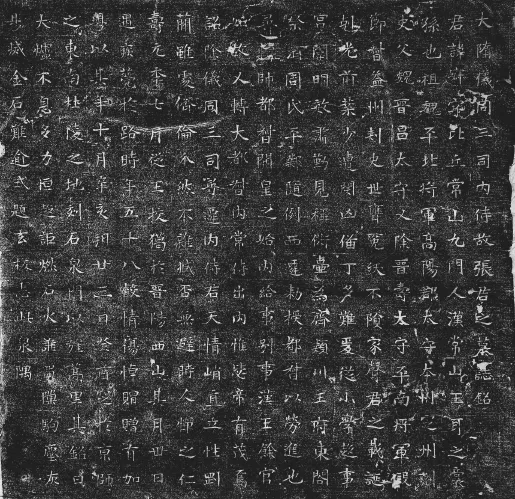

《张寂墓志》约2014年出土于西安市南郊长安区杜陵乡,拓本高40、宽41厘米,志文18行,满行18字,正书,有方界格(图一)。未见墓志盖。志文如下:

大隋仪同三司内侍故张君之墓志铭

君讳寂,字比丘,常山九门人。汉常山王耳之裔孙也。祖,魏平北将军、高阳郡太守、本州定州刺史。父,魏晋昌太守,又除晋寿太守、平南将军、假节督益州刺史。世膺冕绂,不陨家声。君之载诞,克光前业。少遭闵凶,备丁多难。爰从小学,趋事宫闱。明敏肃勤,见称衖壸。为齐颖川王府东閤祭酒。周氏平邺,随例西迁,敕授都督,以劳进也。寻转帅都督。开皇之始,内给事,别事汉王,余官如故。又转大都督、内常侍,出内惟毖,帝有茂焉。诏除仪同三司,寻迁内侍。君天情峭直,立性刚简,虽处侪伦,介然不杂。臧否无避,时人惮之。仁寿元年七月,从王校獦于晋阳西山,其月卅日遇疾薨于路,时年五十八。叡情伤悼,賵赠有加。粤以其年十月辛亥朔廿三日癸酉窆于京师之东南杜陵之地。刻石泉门,以旌蒿里。其铭曰:

大炉不息,多力恒趋。讵燃石火,谁留隙驹。尘灰易灭,金石难逾。式题玄板,志此泉隅。

图一 隋仁寿元年张寂墓志拓本

谨案:张寂为“常山九门人”,常山即常山郡,《魏书·地形志》“常山郡”小注云:“汉高帝置,曰恒山郡,文帝讳恒,改为常山,后汉建武中省真定郡属焉。孝章建初中为淮阳,永元二年复。”又领县有九门县,小注云:“二汉、晋属,有常山城、九门城。”[1]北周改常山郡为恒州,隋代改为恒山郡,统县有九门,小注曰:“后齐废,开皇六年复。大业初,又并新市县入焉。”[2]墓志所言籍贯“常山九门”之常山郡,盖犹沿北魏旧称[3],其地当今河北藁城市。《新唐书·宰相世系表》载有张氏河间一房,云“河间张氏,汉常山景王耳之后,世居鄚县”[4]。河间郡与常山郡东西比邻,河间当今河北河间市,鄚县当今河北任丘市,以墓志云张寂为“汉常山王耳之裔孙也”,则其房分当系出河间郡,后从鄚县析出。张耳,《史记》卷89、《汉书》卷32有传。惟墓志未记张寂祖、父名讳,故未能从史籍中考得可以对应的张姓人物。

墓志曰:“少遭闵凶,备丁多难。爰从小学,趍事宫闱。明敏肃勤,见称衖壸。”可知张寂少年遭遇双亲相继去世之难,遂从小学被召入宫中为宦者,是时张寂应不足十五岁,而其入宫时间当在北齐。“衖壸”,《尔雅·释宫》曰“衖门谓之闳”,“宫中衖,谓之壸”。《疏》曰“衖头之门名闳”,“宫中衖阁间道名壸”[5]。故“衖壸”乃借指后宫之门道。张寂在北齐又尝任“颖州王府东閤祭酒”,志文“颖州王府”当为“颍川王府”之别,颍川王即北齐武成皇帝高湛第十子高仁俭,《北齐书》卷12《武成十二王传》有《颍川王仁俭传》。据《北齐书》卷8《后主纪》载天统三年“六月己未,太上皇帝诏封皇子仁几为西河王,仁约为乐浪王,仁俭为颍川王”[6]。武平末年仁俭又尝出任胶州刺史,并随后主死于长安[7]。东阁祭酒,为齐周隋唐诸朝亲王府、公主府、三公府、相府、诸开府、大将军府、中外府等常设属官,与西阁祭酒共掌礼贤良、导宾客,《隋书》载“亲王府东、西阁祭酒”官阶为从七品[8]。志云“周氏平邺,随例西迁,勅授都督,以劳进也。寻转帅都督”。由知张寂在北齐亡后而“随例”西入北周[9],并由都督而进至帅都督。帅都督在北周官阶为正七命[10]。入隋以后,张寂于开皇初任“内给事,别事汉王,余官如故。又转大都督、内常侍”,后“诏除仪同三司,寻迁内侍”,直至“仁寿元年七月,从王挍獦于晋阳西山,其月卅日遇疾薨于路,时年五十八”,同年十月二十三日“窆于京师之东南杜陵之地”。内给事,颜师古注《汉书》曰:“中黄门,奄人居禁中在黄门之内给事者也。”[11]隋内侍省设内给事四人,为内侍省第三长官,掌判省事,其官阶为从五品[12]。汉王即文帝第四子杨谅,《隋书·高祖纪》载开皇元年二月“乙亥,封皇弟邵国公慧为滕王,同安公爽为卫王;皇子雁门公广为晋王,俊为秦王,秀为越王,谅为汉王”[13]。所谓“余官如故”,当指张寂在北周所任“帅都督”依然在身。后张寂又升任正六品上阶的大都督和正五品的内常侍,再后又缘诏升任到内侍省的第一长官从四品的内侍[14],且拜正五品的勋官仪同三司衔。《隋书》卷59《炀三子·太子昭传》载:“元德太子昭,炀帝长子也,生而高祖命养宫中。……仁寿初,徙为晋王,拜内史令,兼左卫大将军。”[15]故“从王校獦”似指张寂尝随从晋王杨昭校獦于晋阳西山,并缘墓志可知仁寿元年七月晋王杨昭的行踪或在晋阳,这也与本传“仁寿初,徙为晋王”相合。当然,墓志所言“从王挍獦于晋阳西山”的“王”,也有可能是当时任并州总管的汉王杨谅,容再考之。以张寂在齐隋两朝皆为宦官推之,其在北周亦当为宦者身份。

《张寂墓志》出土地信息阙失,但据志云“窆于京师之东南杜陵之地”,适可确知其出土地的大致位域应在今西安市南郊长安区杜陵乡一带。杜陵也称杜原、杜陵原,并与少陵原和鸿固原名称常常交错互用。以隋墓志为例,葬于杜陵者尚有开皇二年北魏常山王元淑第三女《尼元华光墓志》及元华光姪女《尼元媛柔墓志》皆“窆于杜陵原”[16],开皇十四年《库狄士文墓志》“葬于杜陵之南三里”[17],开皇十八年《韦协墓志》“迁厝于雍州大兴县界杜陵源洪固乡寿贵里”[18],大业元年《李景亮墓志》云“迁厝于京兆杜原”[19],大业九年《真化道场尼那提墓志》云葬于“京兆大兴县高平乡之杜原”[20]。又北魏、西魏墓志亦有葬于杜陵者,如孝昌二年《韦彧墓志》“葬于旧兆杜陵”,大统十六年《韦彧妻柳敬怜墓志》“合葬杜陵旧兆洪固乡畴贵里”[21]。从葬于杜陵的隋前人物身份来看,有宦官、有僧尼、有胡族、亦有中原士人,而尤以此地是中古京兆杜氏族茔为著名。

因缘隋代宦官史料不多,故《张寂墓志》无疑是探究隋代宦官史事的一个鲜活案例。而除张寂外,文献所见可考之隋代宦官,尚有杨约、宋胡、杨涣、刘则、苟府君、李善等数人可资梳理研讨[22],兹辑略如下。

杨约,《隋书》有传,且《隋书》有传之宦官仅此一人。杨约亦有墓志出土[23]。《隋书》卷48《杨约传》略云:“约字惠伯,素异母弟也。在童儿时,尝登树堕地,为查所伤,由是竟为宦者。性如沉静,内多谲诈,好学强记。素友爱之,凡有所为,必先筹于约而后行之。在周末,以素军功,赐爵安成县公,拜上仪同三司。高祖受禅,授长秋卿。久之,为邵州刺史,入为宗正少卿,转大理少卿。”待杨广为太子,“引约为左庶子,改封修武县公,进位大将军。及素被高祖所疎,出约为伊州刺史”。杨广即位,拜为内史令。“后数载,加位右光禄大夫”。未几,拜淅阳太守。卒,以素子玄挺后之[24]。《隋书》本传史臣曰亦云:“约外示温柔,内怀狡算,为蛇画足,终倾国本,俾无遗育,宜哉。”[25]比较墓志所记,则墓志竟丝毫未述及杨约为宦官之事与其尝任“长秋卿”官职(齐周时期宦官机构长秋寺的第一长官,据杨约本传知其授任长秋卿或在“高祖受禅”之开皇初),惟可据墓志知杨约卒后乃归葬于华阴县旧茔,而并未葬于京师之地。若比较通常隋唐宦官所任官职性质,杨约显然是一个特例,即作为内官其任官履历竟还包括具有中枢权力的三省官系统的“内史令”与九寺官系统的“宗正少卿”、“大理少卿”,以及太子府属官左庶子与外任刺史官等等,这种情形显然在职官制度中对阉官是有着严格约束的,因此杨约之能够担任到正三品的“内史令”与正四品的“宗正少卿”、“大理少卿”、“左庶子”及三四品之间的刺史等高品级朝官或外官,理应与他是“素异母弟”的身份及受宠于炀帝的因素有极大关系,更何况杨约也并非是刻意自宫为阉人者。

宋胡,有墓志出土。据墓志知宋胡字虎,襄州当阳郡武陵县(今湖北常德)人,父祖皆为州郡主簿功曹一类中层官员。宋胡尝应敕侍奉于“梁湘东王”亦即梁元帝萧绎左右,直至梁元帝登基,则彼时宋虎当已是宦官身份。后江陵陷落,梁朝灭亡,宋胡随梁朝官民内附于北周,又被入补为寺人(宦者),随侍周武皇帝,后再迁巷伯(阉官)二命士,改任掌寝,封新泰县子,授邻山郡守。开皇二年又除南安太守,诏追授内常侍,四年从驾洛阳,五年卒葬都城大兴城南高阳原,享年五十一[26]。《诗·小雅·巷伯》云:“巷伯,刺幽王也。寺人伤于谗,故作是诗也。”郑玄笺曰:“巷伯,阉官。寺人,内小臣也。阉官上士四人,掌王后之命,于宫中为近,故谓之巷伯,与寺人之官相近。谗人谮寺人,寺人又伤其将及巷伯,故以名篇。”[27]《左传·襄公九年》亦云:宋灾,“令司宫、巷伯儆宫。”杜预注曰:“司宫,奄臣。巷伯,寺人。皆掌宫内之事。”[28]可知隋《宋胡墓志》所见“巷伯”、“内小臣”等,皆为北周阉官名,而“寺人”一职,在隋尚有沿用。又案,结合前述杨约的履历,可知彼时的宦官亦可以担任士人的官职,因此宋胡在周隋两朝也曾任过旷野将军、都督、伏波将军、帅都督、使持节、仪同大将军、新泰县开国伯、邻山郡守及南安太守等职爵与戎秩,这与隋代以后宦官不再担任三省六部及守刺之类的朝官或外官是不同的。

杨涣,有墓志出土。墓志首题“大隋大都督内侍中尹杨涣墓志”,据墓志知其字大通,弘农华阴人,祖延贵、父腾,皆有传载在《北史》卷80《外戚·杨腾传》。杨涣因其父“秉诚执义,率武劝文,翼主匡危,不顾妻息”,遂“幼罗非所,冥以幽官,引罪自聘,称德君父”,适“有齐肇运,内轴推人,抑授中黄门,仍迁冗从仆射”。至北周“宣政元年,授大都督、巷伯上士,寻转中尹、都上士”,入隋“开皇七年七月,旧疾暴增,卒于京第,时年五十八”,九年,因生前“曾游龙首山阳,徘徊临眺,乃叹曰死而得地,斯之是乎?先坟虽在本乡,弃骨魂归,何劳过烦生者”,故杨涣卒后葬于都城大兴龙首原,而未归葬华阴祖茔,这与前举杨约归葬祖茔的情形正好相反。杨涣为齐周宦官,仕至内侍中尹,而卒于隋[29]。《隋书》卷27《百官中》记北齐官制有“长秋寺,掌诸宫阁。卿、中尹各一人,并用宦者。”[30]长秋卿为从三品,中尹为第四品。至隋代,内侍为从四品。推之北周,品阶亦当在三命与四命之间。惟此,则隋代宦官的品阶似比齐周时期稍有降低。

刘则,有墓志出土。据墓志知刘则字处仁,长乐下博(今河北深州)人,父祖皆为守刺一级高官,母卢氏亦为刺史之女。刘则娶渤海高氏,知为大姓世族联姻。北齐灭亡,始随侍于“大祖文皇帝”即隋文帝杨坚帐下,正所谓“公夙承阶陛,即预驱驰,及受终践祚,参侍帷扆。虽有鹏飞逸翮,终因鸿渐于郊”。开皇元年,释褐除内小臣。三年,转宫闱局丞。十二年,又授都督,仍迁掖庭局令。十六年,诏授兼内给事。同年奉敕送光化公主适于西域。十九年,文官并加戎秩,转授帅都督。廿年,又敕送义城公主达于启民可汗。仁寿元年,正除内给事。大业三年,令文新颁,官号沿革,改内给事为内承奉。六年,从驾江都,病逝于俊仪县治,享年六十二。次年葬于雒阳县常平乡仙游里北邙山下[31]。案《隋书》未载“内小臣”一职,盖北周旧名,入隋寻废,而为《隋书》官志所不及载焉。炀帝改内常侍为内承奉,改内给事为内承直,而墓志则言“改内给事为内承奉”,盖误。又以享龄推之,刘则在隋初任内小臣时已三十三岁,则其任职宦官或更在北周末年,抑或隋初宦官名目尚沿周制,而其入宦因由想来或许是遭逢了家难等缘故[32]。又以此推之,刘则娶妻高氏亦或当在其为宦官之前。另外,还可推知仁寿元年张寂任内侍之时,任内给事的刘则恰好是张寂的属下。总之,刘则以宦官身份两送公主出西域和亲,又能兼任“文官并加戎秩”,且明确记载了“大业三年,令文新颁,官号沿革”之具体名目,以及从驾江都等史事,皆可与传世文献相互证补,则其史料价值颇为重要。

苟府君,见载于其妻《宋玉艳墓志》。据墓志知苟府君妻宋氏为魏宜阳太守宋始王的孙女、北周仪同三司河内县开国公宋喜的女儿,家族冠冕缙绅,社会地位显贵。又据“常侍昔仕齐世,位烈亚台,主祭执勤,寔归华族”,“齐主爰发丝纶,作嫔于我”云云[33],知苟府君盖先仕于北齐,并以“位烈亚台”的身份奉齐主诏命而娶宋氏。然墓志盖题“隋苟府君夫人墓志铭”,墓志首题亦曰“隋正议大夫内常侍苟府君夫人故宋氏墓志铭”,则苟君所任正议大夫、内常侍难道是隋代官职。不过墓志未记宋氏卒年,仅言“大业十一年二月廿一日归窆于河南县灵渊乡旧茔”,那么若以宋玉艳大业十二年卒,年五十二推之,北齐末年宋氏不过十三岁,而苟府君若是彼时已经做到“位烈亚台”的内常侍,则其年龄绝不应在弱冠之岁,而当在盛壮之年。因此宋氏五十二岁卒世或当在大业十二年以前。又因墓志未有苟府君卒世或合葬诸信息,故苟府君是否活到隋代,及究竟卒于宋氏之前还是之后,亦皆不得而知。再据铭文“彤管内洽,螽斯外流”一语,可知宋氏或当育有子女。

李善,有墓志出土[34]。墓志首题“隋故内给事内承奉内常侍李善墓志铭”,墓志记述简要,且除却记载志主李善“君讳善,字,赵郡(今河北邯郸)人也”,以及葬于“大业十一年十一月廿一日河南郡河南县千金乡北茫山礼”两句之外,通篇皆为铭文。据铭文中“简在帝心,来司御膳”,“銮舆巡幸,扈从东回”云云,或可推知李善起初曾做过内侍省尚食局所负责的御膳房工作,后又尝随侍炀帝下江都并回洛阳。又以其大业十一年葬在北邙推之,其所任“内给事内承奉内常侍”当是服务于东都的宦者。隋之内侍省(炀帝时改名长秋监)设内给事(炀帝时改称内承直)四人,从五品;内常侍(炀帝时改称内承奉)二人,正五品。以此推之,李善任“内给事”当在文帝朝,而志文以内承奉与内常侍并列复指,未详何故?《隋书·百官下》云炀帝“自三年定令之后,骤有制置,制置未久,随复改易”[35],那么,是否大业末又将内承直回改为内给事、内承奉回改为内常侍,而志文作者旨在有意说明或是不经意的暗示?还需琢磨。

隋代文献固然匮乏,且所记阉宦资料更殊为稀缺,然合此新出土之《张寂墓志》及前揭六种隋代宦者志传约而考之,则庶几可以稍补隋代宦官史事之所阙略并藉以见证隋代宦官制度之基本情实。那么,归纳前文所考包括《张寂墓志》在内的七例隋代宦官史料,应能认知这样几点情形:一是隋代宦官不同于唐代宦官的是尚能与士人一样担任三省六部与州郡守刺等外朝官,但其参政干政力量毕竟甚微,因为正处在国家一统事业向上的时期,隋代帝王与宦官的亲狎程度并不密切,反而对文人和高僧更多宠信,故而限制了宦官在隋代的权力扩张;二是隋代宦者服务所在亦不限于京师,且包括东都,又可别事王府(张寂),当然限于史料而亦应涉及江都、晋阳、仁寿宫等离宫别馆之地,这适能体现宦官依附于皇族的家奴本质;三是隋代宦官葬地在洛阳者或葬河南县千金乡北邙山(李善),或葬洛阳县常平县仙游里北邙山(刘则),在长安者或葬城东龙首原(杨涣),或葬城东南杜陵(张寂),或葬城西南高阳原(宋胡),则宦官一类人物在当时应该没有集中的茔域;四是所见宦官人物多为大业以前者,而甚少炀帝朝人事,故难以印证炀帝大业三年后改内史省官员为“并用士人”或“并用宦者”或“并参用士人”之情实[36]。五是材料中只有两例明确提及了宦官娶妻情形,但刘则的娶妻当是在其身为宦官之前,而苟君的娶妻乃在北齐,其时苟君应该已是宦官身,那么这可否说明齐隋间宦官娶妻“对食”较之汉晋时代的不尽为社会所容已渐趋成为一种在北朝以后可以被理解与通融的情理中事[37],特别是苟府君与宋玉艳竟得到“齐主爰发丝纶,作嫔于我”的明媒正娶,不正是一种官方态度吗。至于前揭隋代宦官的籍贯地区(河北三、华阴二、湖北一、不详一)、入宦缘由(杨约“在童儿时,尝登树堕地,为查所伤,由是竟为宦者”,宋胡“以其温仁,参侍帷幄”,杨涣“幼罗非所,冥以幽官,引罪自聘”,刘则“耻居关外,乐住神州。夙承阶陛,即预驱驰”,馀皆不详)、家族背景(多为官宦之家、世族大姓)、民族成分(未见胡族)、文化程度(张寂“爰从小学,趋事宫闱”,杨约“好学强记”,李善“经史藴藉,诗书览阅”,馀皆不详)、娶妻养子(两例有妻,养子不详)等诸因素,因为案例过少而统计起来实不能科学合理,惟聊作參考。总而括之,与北魏纵容宠任宦官的情形相比,隋代对于宦官的态度与权重似乎更多受到了南朝的影响,尽管其在内侍省的建制格局与职能上承继齐周制度的成分较为明显[38]。

复有两则相关材料不妨附记于此,以为研讨隋代宦官史事之补备。其一,内侍省虽是宦官的办公场所,在隋代却曾有僧人卒于此,亦有王爷幽于斯。开皇十四年《惠云法师墓志》首行题云“大隋太尉晋王慧日道场故惠云法师墓”,志文又曰法师“舍寿于内侍省”[39],惠云俗姓贾氏,生于建邺,十岁入道,历南朝梁、陈与隋代。法师于开皇九年隋平陈后成为太尉晋王杨广的“家僧”,尝“从游京洛,陪镇汾河”,并驻锡于江都慧日道场,后奉诏入长安,开皇十四年卒于京师内侍省。一位“复奉安车,再朝象魏”,“敷问仁王《般若经》”的高僧,何以入京后“舍寿于内侍省”,是帝王对其宠遇亲近等同于内官乎?成为一谜。又,《隋书·庶人杨秀传》曰:“太子阴作偶人,书上及汉王姓字,缚手钉心,令人埋之华山下,令杨素发之。又作檄文曰:‘逆臣贼子,专弄威柄,陛下唯守虚器,一无所知。’陈甲兵之盛,云‘指期问罪’。置秀集中,因以闻奏。上曰:‘天下宁有是耶!’于是废为庶人,幽内侍省,不得与妻子相见,令给獠婢二人驱使。与相连坐者百余人。”[40]则内侍省之地又尝幽禁过蜀王杨秀。其二,《隋书·元岩传》载“蜀王性好奢侈,尝欲取獠口以为阉人”,“又共妃出猎,以弹弹人,多捕山獠,以充宦者”[41]。可知蜀王杨秀在益州时竟有以南方山民为其王府宦者之好尚,这与炀帝知道州矮民王义自宫后遂许其入宫侍奉于榻旁的癖性又何其相似乃尔。

[1]魏收.魏书:地形二上(第106卷上)[M].北京:中华书局,1974:2462.

[2]魏征.隋书:地理中(第30卷)[M].北京:中华书局,1973:856.

[3]如《魏书》卷78《张普惠传》亦曰“张普惠,字洪赈,常山九门人”。《隋书》卷46《张煚传》则作“河间鄚人也”。

[4]欧阳修,宋祁撰.新唐书:宰相世系表二下(卷72下)[M].北京:中华书局,1975:2714.

[5]尔雅:释宫(第5卷)[M].北京:中华书局影印阮元《十三经注疏》本,1980:下册2598.

[6]李百药.北齐书:后主纪[M].北京:中华书局,1972:100.

[7]李百药.北齐书:武成十二王传[M].北京:中华书局,1972:164.

[8]魏征.隋书:百官中(第28卷)[M].北京:中华书局,1973:787.

[9]《周书》关于“随例”迁到长安的记载还有:《周书》卷40《颜之仪传》:“江陵平,之仪随例迁长安。世宗以为麟趾学士,稍迁司书上士。”《周书》卷42《刘祥传》:“江陵平,随例入国。齐公宪以其善于词令,召为记室。”此两例均为从梁入北周者。分别载中华书局,1971:720,765.

[10]令狐德棻等撰.周书:卢辩传(第24卷)[M].北京:中华书局,1971:405.

[11]班固.汉书:百官公卿表上(第19卷上)[M].北京:中华书局,1962:723.

[12]刘昫等撰.旧唐书:百官中(第28卷)[M].北京:中华书局,1975:775,786.

[13]魏征.隋书:高祖纪上(第1卷)[M].北京:中华书局,1973:14.

[14]据《隋书》卷28《百官中》,知隋代文帝时期内侍省置内侍二人,“领内尚食、掖庭、宫闱、奚官、内仆、内府等局”。中华书局,1973:775.又,唐初承隋制度,如《旧唐书》卷184《宦官传》曰:“贞观中,太宗定制,内侍省不置三品官,内侍是长官,阶四品。至永淳末,向七十年,权未假于内官,但在閤门守御,黄衣廪食而已。”中华书局,1975:4754.

[15]《隋书》卷2《高祖纪下》:“仁寿元年春正月乙酉朔,大赦,改元。以尚书右仆射杨素为尚书左仆射,纳言苏威为尚书右仆射。丁酉,徙河南王昭为晋王。”

[16]皆2015年出土,据笔者自藏拓本。

[17]志石今存大唐西市博物馆。胡戟,荣新江.大唐西市博物馆藏墓志[M].北京:北京大学出版社,2012:上册32.

[18]西安市文物保护考古研究院.隋韦协墓发掘简报[J].文博,2015(5).

[19]王其祎,周晓薇.隋代墓志铭汇考(第3册)[M].北京:线装书局,2007:159.

[20]王其祎,周晓薇.隋代墓志铭汇考(第4册)[M].北京:线装书局,2007:361.

[21]周伟洲,贾麦明,穆小军.新出土的四方北朝韦氏墓志考释[J].文博,2000(2).

[22]韦述撰、辛德勇辑校《两京新记辑校》卷3“长安县所领群贤坊”条云“东门之南,直心尼寺”,小注曰“开皇八年,宦者仪同宋祥舍宅所立也”。据此可知隋代宦者又有一位宋祥,官仪同,并尝舍宅立寺。然事迹甚少,故不纳入正文研讨。三秦出版社,2006:62.《资治通鉴》卷185《唐纪一》载:武德元年七月“戊午夜三鼓,世充勒兵袭含嘉门。元文都闻变,入奉皇泰主御乾阳殿,陈兵自卫,命诸将闭门拒守。将军跋野纲将兵出,遇世充,下马降之。将军费曜、田阇战于门外,不利。文都自将宿卫兵欲出玄武门以袭其后,长秋监段瑜称求门钥不获,稽留遂久。”此段瑜为隋末东都宦官之长,亦缘无事迹可考而不纳入正文研讨。中华书局,1956:5801-5802.

[23]同[20]:336-340.

[24]魏征.隋书:杨约传(第48卷)[M].北京:中华书局,1973:1293-1294.

[25]同[24]:1296.

[26]王其祎,周晓薇.隋代墓志铭汇考(第1册)[M].北京:线装书局,2007:156-160.

[27]毛诗正义(第12卷)[M].北京:中华书局影印阮元《十三经注疏》本(上册),1980:456.

[28]春秋左传正义(第30卷)[M].北京:中华书局影印阮元《十三经注疏》本,1980:下册1941.

[29]王其祎,周晓薇.长安地区新出隋代墓志铭十种集释[C]//碑林集刊(第19辑).西安:三秦出版社,2013:13.

[30]魏征.隋书:百官中[M].北京:中华书局,1973:757.

[31]同[20]:136-142.

[32]以刘则所任为“内小臣”而非《通典》北周官品中的“内小臣奄”,遂有学者据《唐六典》隋代内侍省官员或有参用士人现象以推断齐周隋时期宦官当不尽为受刑之阉人,并怀疑刘则恐亦为周隋间时未受刑之宦官。参详上海师范大学2012届博士论文徐成《北朝隋唐内侍制度研究:以观念与职能为中心》“第二章北齐北周隋三朝内侍制度”。笔者以为《唐六典》所言为大业三年以后制度,不当推及以前,且《隋书》记北齐与多依北周之法的隋文帝时期内侍省皆明言“并用宦官”,而本文所论宦官又皆为大业以前者,故对此问题不予辨析。

[33]王其祎,周晓薇.隋代墓志铭汇考(第5册)[M].北京:线装书局,2007:133-136.

[34]a..王其祎,王庆卫.隋代墓志铭汇考补[C]//碑林集刊(第13辑).西安:陕西人民美术出版社,2008:98.图版载在b.赵君平,赵文成.河洛墓刻拾零[M].北京:国家图书馆出版社,2007:上册:60.

[35]魏征.隋书:百官下(第28卷)[M].北京:中华书局,1973:803.

[36]同[35]:799.

[37] 《后汉书》卷61《周举传》云:“竖宦之人,亦复虚以形埶,威侮良家,取女闭之,至有白首殁无配偶,逆于天心。”中华书局,1965:2025.《魏书》卷94《宦官传》载宦官王琚七十岁时,“赐得世祖时宫人郭氏,本钟离人,明严有母德,内外妇孙百口,奉之肃若严君,家内以治”。中华书局,1974:2015-2016.

[38]a.冷东.试论北魏宦官制度[C]//汕头大学学报(人文社科版)1988年(1)(2).b.徐成.北朝隋唐内侍制度研究:以观念与职能为中心“第二章北齐北周隋三朝内侍制度”[D].上海师范大学博士论文,2012.

[39]王其祎,周晓薇.隋代墓志铭汇考(第2册)[M].北京:线装书局,2007:128.

[40]魏征.隋书:庶人杨秀传(第45卷)[M].北京:中华书局,1973:1242.

[41]魏征.隋书:元岩传(第62卷)[M].北京:中华书局,1973:1476.