中国古代白陶化学组成的多元统计分析

2017-09-13王小娟

王小娟

(山西大学历史文化学院)

目前发现的古代白陶分布区域主要集中在海岱地区、中原地区以及南方的长江中下游和珠海地区。

海岱地区的白陶产生于大汶口文化晚期偏早阶段,盛行于大汶口文化晚期和龙山文化早中期,龙山文化晚期逐渐衰落,至岳石文化时期基本消失。延续时间约1000年,在距今5000~4000年之间。大汶口文化时期白陶器类多样,有鬶、鼎、盉、罐、壶、豆、尊、杯、器盖等;龙山文化时期,白陶器类单一,仅见陶鬶一种器形。基本无装饰,以素面为主。制作技术方面,在白陶产生之初多为手制,龙山时期以轮制为主[1]。海岱地区的白陶多出土于高等级墓葬和遗址内,是社会分化的物化标志。如大汶口墓地晚期出土有白陶的墓葬中,多发现有木质葬具、玉石钺、骨牙雕筒和猪头或猪下颌骨等贵重物品[2]。

中原地区的白陶在仰韶时期即有发现,龙山时期出土白陶的遗址点增多,二里头文化时期白陶种类增加,晚商之后白陶逐渐消失。王舒冰1992年报道在陕西延安栾家坪发现庙底沟时期的白陶盆,河北南杨庄仰韶遗址出土白陶蚕蛹[3]。山西榆次北合流遗址仰韶晚期遗存中有较多数量的白陶环[4]。山西垣曲上亳遗址出土一块庙底沟二期白陶斝口沿残片[5]。龙山时期在颖河上游5处遗址发现白陶残片并做成分检测[6],该时期白陶器类以陶鬶为主。二里头时期的白陶器类和数量增多,二里头遗址器类有鬶、尊、盉、爵等[7],南洼遗址白陶器有鬶、盉、爵、罐、铃形器和项饰等[8]。在殷墟,白陶大多数出于大墓和中型墓中,遗址中极少发现,应是作为祭器使用。白陶器皿的类别较多,大致有豆、簋、盂、盘、皿、瓿、罍、卣、斝、折肩大口尊、瓮、罐、器盖等。绝大多数是食器、酒器、盛贮器,而酒器占比例最大[9]。可见,中原地区的白陶在二里头时期之前,器类均较单一,数量也较少,二里头时期和商代是中原地区白陶的一个大发展时期,种类以酒器为主。装饰方面,除殷墟白陶纹饰多为刻划纹,与青铜器纹饰相近,有饕餮纹、雷纹等之外,其他遗址均以素面为主。

图一 白陶遗址分布图

南方地区白陶材料发表的相对较多,有对单个遗址白陶的研究,如贺刚对高庙遗址白陶的论述[10]、杨式挺和黄青松对石峡第一期白陶的探讨[11]、王新金和黄青松对黔东南坡头遗址白陶发现意义的阐述[12];也有对一个地区白陶的总结,如孟华平对湖北新石器白陶的概述[13]、任式楠对华南地区史前白陶多角度的分析[14]。目前出土白陶的地点,湖南16、湖北9、浙江1、江西2、广东和珠江三角洲7、香港和澳门4处[15]。陕西南部龙岗寺遗址出土半坡文化时期的白陶8块,其中4件为红胎白陶,陶器外表均压印有浅浮雕式花纹图案[16]。该区域出土最早的白陶是高庙遗址下层,距今7800~6800年。白陶器类以盛食器为主,有盘、罐、缸、簋、鬶、豆等。器表装饰以浅浮雕式篦印纹和戳印纹为特征,其中高庙遗址白陶纹样有太阳纹、八角星纹、凤鸟纹、兽面獠牙纹等。南方地区白陶的功用,除高庙遗址有详细论述外,其他遗址的材料均较零散,无法做出相应功能的推断。根据高庙遗址白陶的特殊纹样等方面的特征,推断白陶为祭器,是物化了的精神产品,白陶的传播和扩散是精神领域观念和信仰的传递和表达[17]。

综合目前已发表的白陶相关材料,可以从以下几方面对三个区域的白陶进行对比分析。

(1)从出现和延续时间来看,海岱地区白陶产生于大汶口文化晚期偏早阶段,岳石文化时期基本消失,延续时间从距今5000至4000年。中原地区白陶至少在仰韶文化晚期已明确出现,西周时期逐渐消失,延续时间大约从距今5000年至距今3000年左右。南方地区白陶最早出现于高庙文化时期,新石器末期逐渐消失,延续时间从距今7800年至距今4000年左右。

目前已有的资料显示,白陶最早产生于南方地区长江中游的沅水流域,其次才是海岱地区和中原地区。

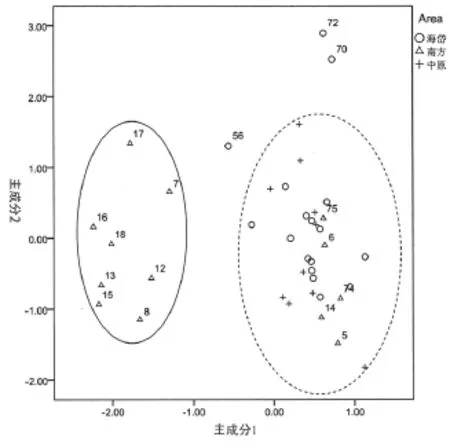

图二-1 三个区域白陶第一和第二主成分散点图

图二-2 三个区域白陶第一和第三主成分散点图

(2)从出土情况来看,张素俭等人认为,南北方白陶都主要出自大型墓葬或大型祭祀场所,古代白陶并非普通的生活用器[18]。目前可以明确的是海岱地区在规格较高的墓葬和等级较高的遗址内白陶发现的数量较多,拥有白陶的多寡可以作为一个具有指标意义的衡量社会分化的量化数据[19]。南方地区发表详细材料的是高庙遗址,白陶多出土于高庙下层,被认为是这处大型祭祀场所的祭器[20],是当时人类用于巫术和宗教的礼仪用具,是一种物化了的精神产品[21];其他出土白陶的遗址点,聚落面积大小不等,无法认为白陶与聚落等级直接相关。中原地区除殷墟白陶多出于墓葬内,明显为祭器之外,其它多发现于遗址内,仅南洼遗址就出土大量的白陶遗存,因材料的局限性,目前并不能确认中原地区白陶与聚落等级之间的相关性。

海岱地区白陶数量的多寡可作为评判聚落或墓葬等级的量化标准,南方地区高庙遗址的白陶是作为宗教和礼仪用具的祭器,中原地区白陶在商代有祭器之功用,但之前有无特定的社会含义,还有待新材料的发表。

(3)从器类来看,海岱地区早晚变化明显,大汶口时期器类多样,有鬶、鼎、盉、罐、壶、豆、尊、杯、器盖等,龙山时期为单一化陶鬶。中原地区白陶器类,仰韶时期有陶环、盆等,龙山时期多为鬶,少量斝,二里头时期则以鬶、尊、盉、爵为主,另有簋、罐等,殷商时期有尊、豆、簋、罍、罐、爵等。南方地区有盘、罐、缸、簋、鬶、豆等。

海岱地区以水器和盛贮器为主,南方地区以盛贮器为主。中原地区白陶兴盛时期,以酒器和盛贮器为主。

(4)从器表装饰来看,海岱地区和中原地区白陶均以素面为主,纹样极少。南方地区白陶除素面外,多饰印纹类纹样,主要包括戳印纹和浅浮雕式篦印纹两种[22]。

(5)从成型技术来看,海岱地区白陶产生初期主要为手制,龙山时期陶鬶多为分段成型,下半身快轮拉坯成型,再用泥条盘筑颈部并利用快轮拉坯方法进行修整[23]。中原地区和南方地区均以手制为主,中原二里头时期的陶鬶多为手制和模制结合成型[24]。

(6)从原料类型来看,根据目前已发表的白陶成分数据,海岱地区和中原地区白陶均属于高铝类粘土,而南方地区白陶则有高镁类和高铝类两种粘土类型。

(7)从白陶源流来看,目前的观点基本认可北方海岱地区和南方长江中游地区是白陶的两个独立发源地。海岱地区大汶口文化时期白陶产生之后,除在区域内部进行扩散外,还向中原地区、长江中下游地区、辽东半岛等地区扩散[25],谷飞认为中原仰韶时代的白陶来自东方大汶口文化[26]。南方地区,较早时期认为环洞庭湖区是南方白陶的一个重要发源地,后来随着高庙遗址大量白陶的发现,认为湘西的沅水流域是白陶的原生地和传播中心,环洞庭湖区是白陶传播的中继站之一[27]。处于汉水上游的龙岗寺白陶器表的浅浮雕戳印纹,则明显与长江中游地区的白陶特征相近,作者认为是来源于汤家岗文化[28]。

从目前的材料来看,中原地区的白陶从器类、装饰特征、原料种类等方面,与海岱地区更接近。三个区域白陶之间是否存在文化之间的交流与互动,还有待更多新材料的发表来进行深入探讨。

一、相关问题的提出及数据来源

通过以上不同角度的对比分析,显示出三个区域之间的白陶存在一定的差异。那么,在原料方面的差异究竟有多大?主量元素组成决定陶瓷的物理性质和外观,也反映陶瓷的原料种类和工艺[29]。因此,对白陶主量元素含量的分析,即意味着对白陶原料进行探讨。

史前时期制作白陶的陶土主要包括高镁质粘土和高铝质粘土两类,目前学者基本认可高镁质白陶仅发现于南方地区,而高铝质白陶则南北均有的观点。高铝质白陶的陶土原料一般也叫作“高岭土”,北方地区俗称“坩子土”,总体特征是色白、质软、具有良好的可塑性和粘结性,化学成分为高铝低硅。对于南北方而言,高岭土的成因不同,南方地区多属一次粘土,即原生高岭,而北方地区多属二次粘土,为沉积高岭土。

本次分析以白陶主量元素含量为对象,收集已发表的相关测试数据,以此建立白陶主量元素数据库,在此基础上探寻各区域白陶各主量元素含量的分布范围,以便从定量统计的角度考察不同区域之间的白陶是否存在明显差异,以及同一区域不同时期、同一区域同一时期不同遗址之间的白陶主量成分的异同。此外,对白陶衣、原始瓷、印纹陶也做分析,探析其与白陶之间的关系。

此次分析的数据均来自已发表的有关白陶的相关文献(表一、图一),涉及的遗址数为18个[30]。样品总计105件(详见附表:中国古代白陶主量元素测试数据及出处),每件样品列出7个主量元素(SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O)的百分比含量。

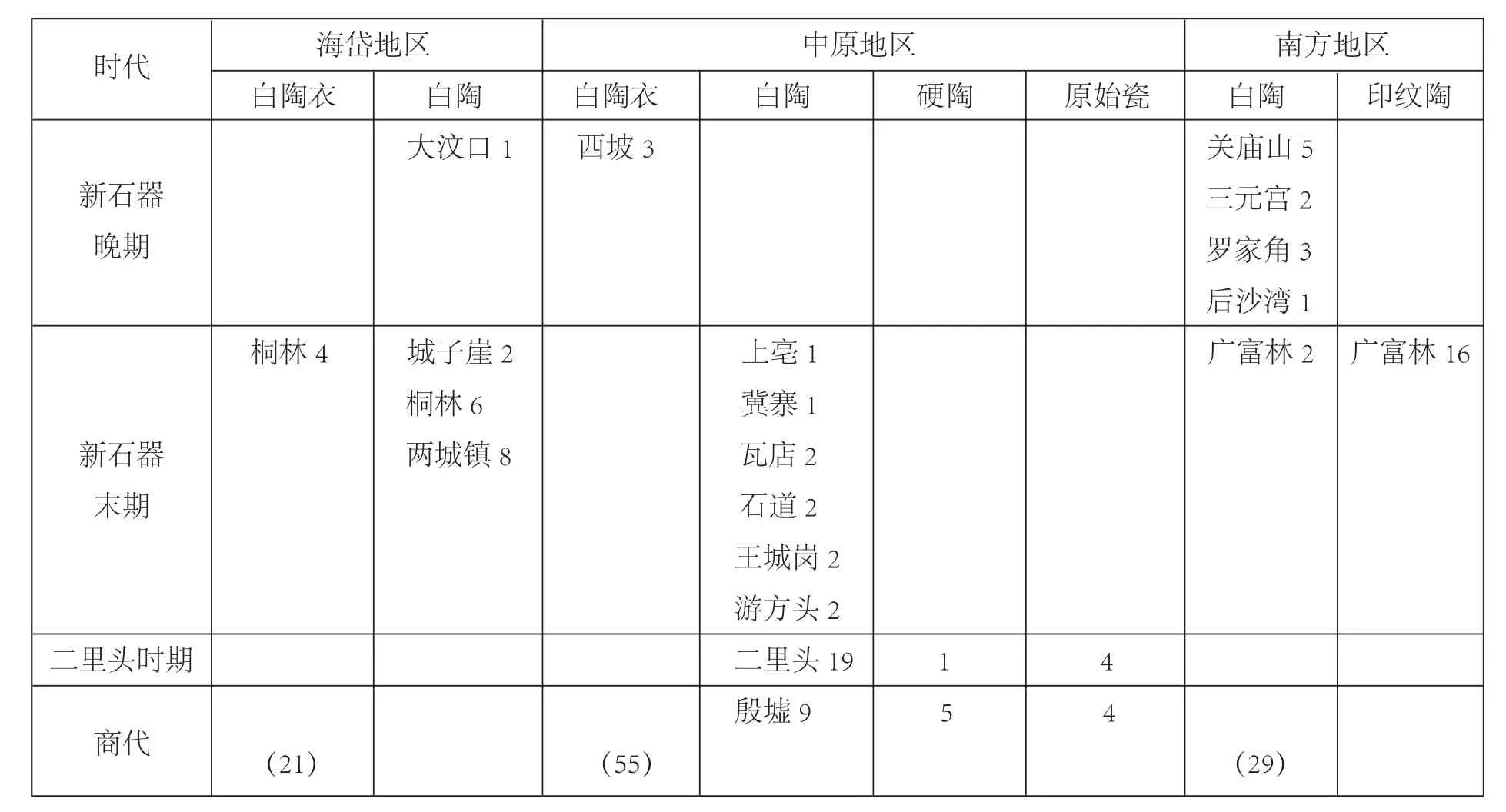

表一 分析样品的类别和数量

图三 中原地区不同时期白陶主成分分析散点图

其中,广富林白陶(编号74、75)为两个实验室测试的两组数据,西坡白衣陶(编号30、31)为两种测试方法所测两组数据。此外,中原地区龙山时期河南的5个遗址,原数据中没有发表SiO2的含量,因此,分析中涉及该组数据时,不做SiO2的比较。

对数据之间的对比分析,忽略了一些可能会导致误差产生的因素。如可能因采用不同实验方法、不同测试仪器、样品非同一批次测试等,造成数据之间的差异。因无法估量误差的大小,暂且忽略。

二、数据的多元统计分析

此次数据分析所用软件为SPSS18.0,技术路线如下:首先是将主量元素作为分析变量,进行聚类分析和主成分分析,并做出相应的树状图和散点图[31],对样本之间的差异得出初步地认识。在此基础上,再通过对各样本的基本描述统计,进行均值一致性的检验,根据显著性水平来进一步验证组别之间的差异。在明确了哪些元素含量存在差异后,计算出其相应的95%置信区间,从而便于明确地观察出导致不同组别的样品之间差异的各元素含量的分布范围。

图四 新石器末期海岱地区白陶主成分分析散点图

对于样本之间均值一致性的检验,如果是两个独立样本,采用T分布;如果是三个样本的比较,则运用一元方差分析(ANOVA)。因为此次分析的样本,均是小样本,所以,在分析过程中,有对数据的正态分布和样本间方差一致性进行检验。

(一)区域之间白陶差异的比较。

由于材料有限,三个区域白陶之间的横向比较,时代限制在新石器晚期和新石器末期,样品总计40件。

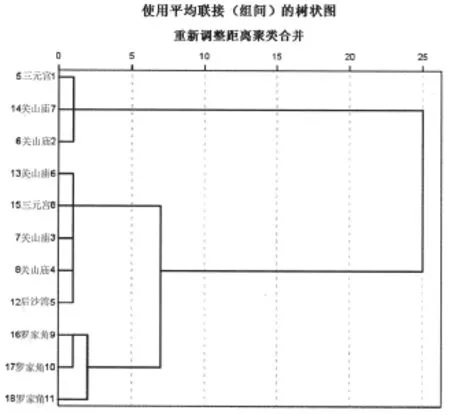

1. 初步分组

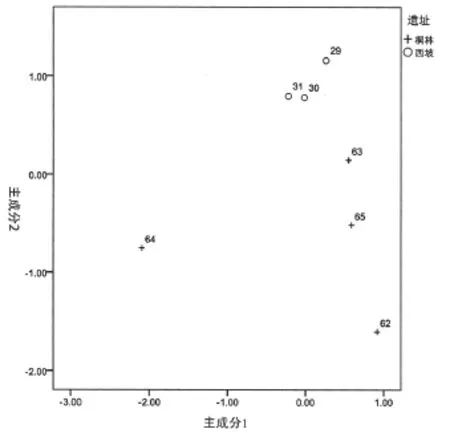

通过主成分分析法和系统聚类方法,对40件样品除SiO2的6个主量元素进行分析,两种方法分析结果基本一致。除3个特殊样品外,明显分为两组。

图二是将6个主量元素降维为三个主成分[32]之后所做的散点图,可以看出两组的差异主要在于第一主成分,从成份矩阵得知Al2O3和MgO对第一主成分的贡献最大,再结合样品实际数据,可知一组为高镁类白陶,另一组为高铝类白陶。3个特殊样品,样品56的钙含量较高(14.54%),样品70和72的铁含量偏高(高于4%)。

图五 中原新石器末期白陶聚类分析树状图

2. 三个区域间两类白陶的比较

从以上分析得知,排除3个特殊样品,高镁类样品为8个,高铝类样品为29个。

从表二的统计值可以看出,两类白陶的主量元素中Al2O3、MgO、CaO、K2O的平均含量存在明显差异,Fe2O3和Na2O的平均值含量差异不明显。表三是体现差异的4个主量元素各自含量的95%置信区间。

3.高铝类白陶区域之间的比较

上述所分的两类白陶,高镁类白陶均为南方地区,而高铝类白陶则三个区域均有,那么,不同区域的高铝类白陶之间究竟有无差异?

图六 南方地区新石器晚期白陶聚类分析树状图

聚类分析的树状图和主成分分析的散点图显示,三个区域的高铝类白陶不能明显区分开来。为了做进一步地验证分析,对各区域的主量元素进行均值计算,并对样本进行正态性检验,在此基础上,对三个区域各主量元素含量的均值进行一元方差分析(ANOVA)。

从表四的分析结果来看,只有Al2O3的显著性水平小于0.05,这表明三个区域高铝类白陶的多数主量元素含量的均值之间不存在明显差异。也就是说,高铝类白陶单从主量元素的含量方面,并不能区分出区域之间的差异。

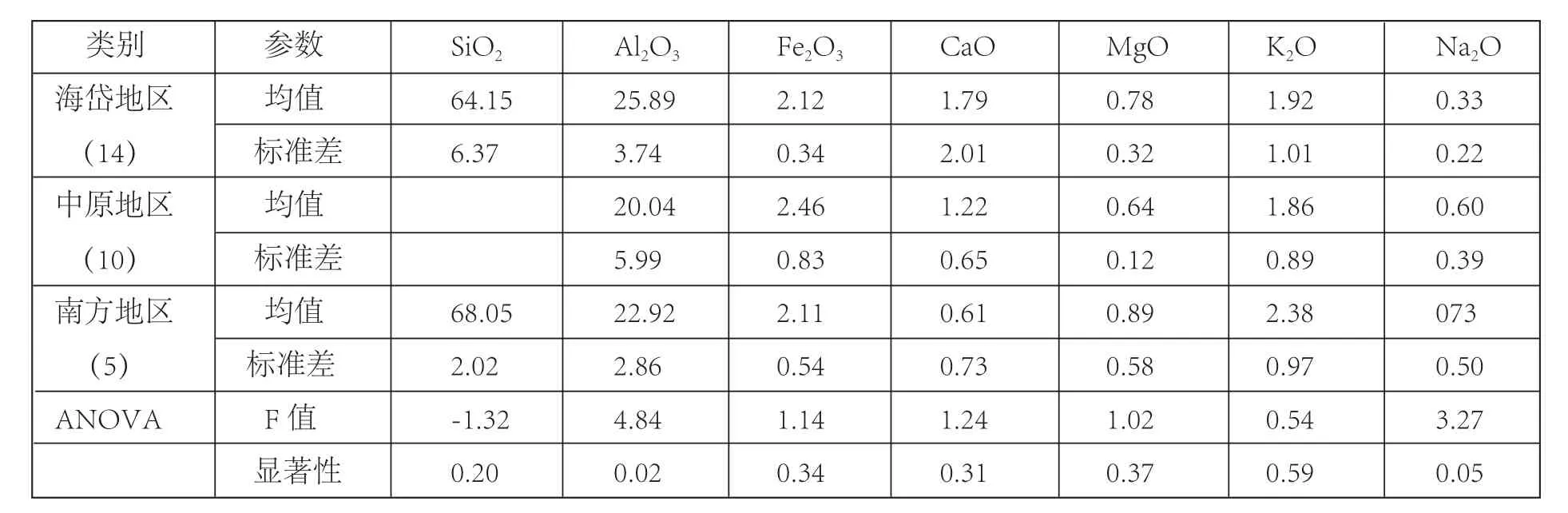

表四 三个区域高铝类白陶主量元素的均值及其一致性检验

表五 三个区域高铝类白陶Al2O3含量的95%置信区间

表五是在95%的置信区间,三者的数据分布范围。整体来看,海岱地区的铝含量偏高,中原地区偏低,而南方地区介于中间。

(二)同一区域不同时期白陶的纵向比较。

目前收集的数据,只有中原地区的白陶延续时间最长,可以进行纵向的比较,以此观察白陶的原料随时代发展有无变化?

1. 初步分析

中原地区的白陶总计38件,分属于新石器末期、二里头时期和晚商时期三个阶段。通过对除SiO2外的6个主量元素的主成分分析分析,从图三[33]散点图中可以看出,同一时期的白陶各自相对聚集在一起,二里头时期的个别白陶样品散落在新石器末期的样品中,暗示二者之间存在一定的连续性,而并非完全孤立无关的。此外,新石器末期样品21、二里头时期样品32和50较各自的样品组离散较远。观察这三件样品的成份数据,发现样品21的钾含量较高,为4%;样品32的钙含量较高,达4%;样品50为二里头遗址特殊器形--斗笠形器,铝含量高达41%,应是经过特殊处理。尤其是样品50,分布于殷墟白陶样品中间,铝含量均极高,二者是否有存在一定的联系?

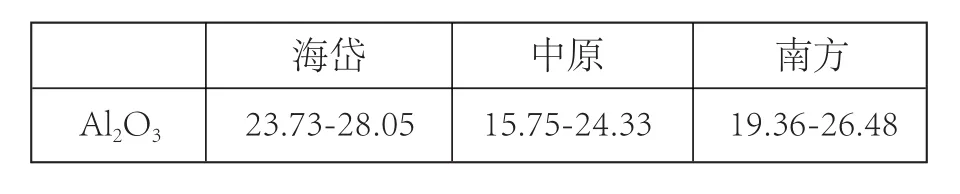

2.中原地区不同时期白陶成分差异的进一步检验

现在通过一元方差分析来进一步对三组白陶的各元素含量的均值一致性进行检验。其中,新石器末期排除样品21,二里头时期排除样品32和 50。

表六的一元方差分析,显示中原地区三个不同时期白陶的主量元素含量的均值之间均存在显著性差异。表七是各主量元素在95%置信度下的估计区间。根据这七个主量元素各自的均值和相应的估计区间,可以看出,随着时间的发展,中原地区白陶的SiO2含量逐渐降低,而Al2O3的含量逐渐增加,此外,晚商时期Fe2O3和MgO的含量均有所降低。相比较而言,三个时期白陶之间的差异,二里头时期和晚商时期的变化,相对于新石器末期和二里头时期的变化更明显。

(三)同一地区同一时期不同遗址白陶的比较。

上述已经从横向的区域之间和纵向的区域内部两个角度,对白陶进行了综合地分析比较。现在将分析范围缩小,限制在同一区域同一时期,对不同遗址的白陶进行比较。根据目前收集到的白陶数据,分别对新石器末期的海岱地区、中原地区和新石器晚期的南方地区的白陶进行分析。

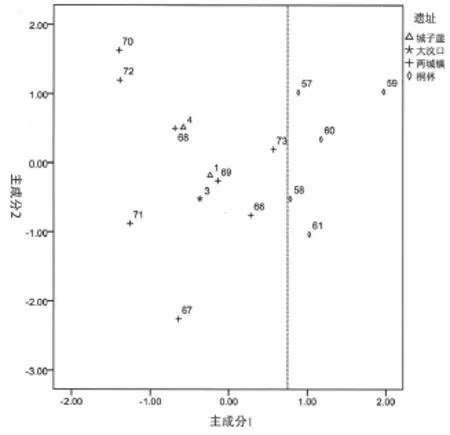

1.新石器末期海岱地区白陶

海岱地区新石器末期的白陶样品为17件,分属于4个遗址。样品56,早在分析区域之间白陶的差异时,已经得知其钙含量高,为特殊样品。排除样品56,对剩余16件白陶进行分析。

表六 中原地区不同时期白陶主量元素含量的均值及一致性检验

表七 中原地区不同时期白陶各主量元素含量的95%置信区间

对7个主量元素进行降维,提取2个主成分,并做出散点图。从图四[34]可以看出,以两城镇和桐林为代表,可以分为两组,差别主要体现在第一主成分。因子负载矩阵显示MgO和K2O对第一主成分的贡献大。

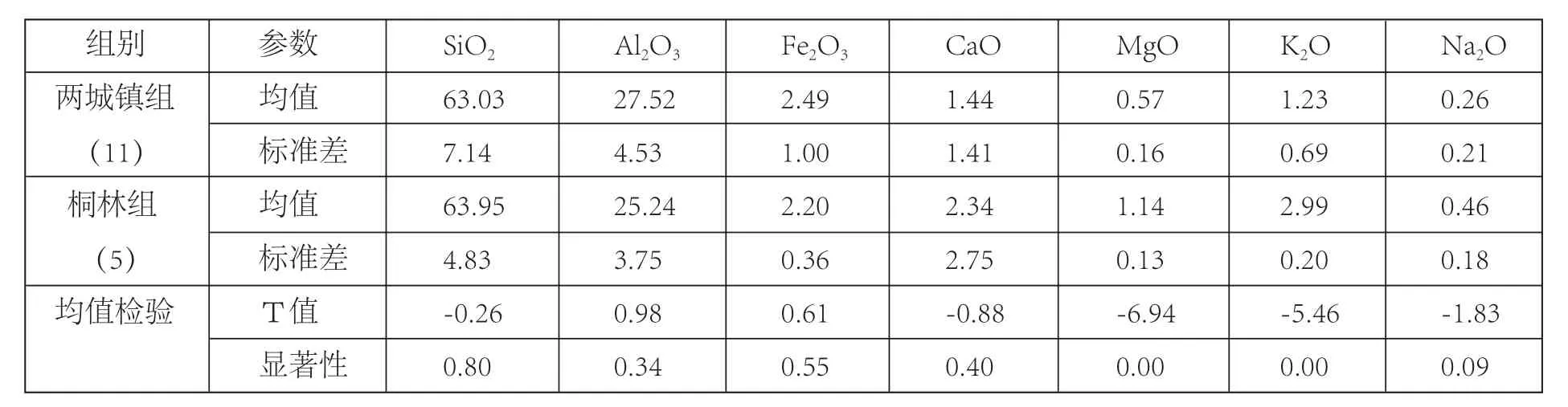

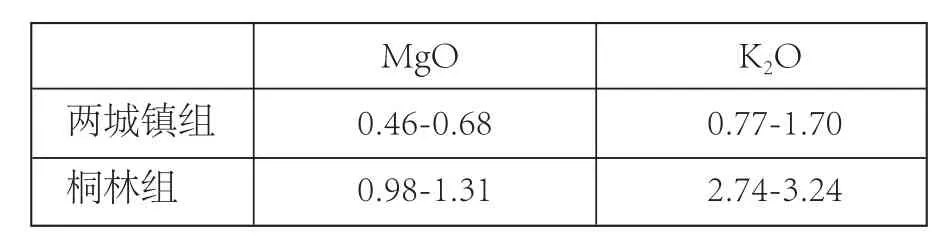

为了进一步探寻两组之间的差异主要体现在哪些元素,对7个主量元素分别按组别进行基本描述统计和正态性检验、方差齐性检验,之后,再进行均值T检验。

表八的均值检验,表明MgO和K2O的均值含量存在显著性差异。表九为这两个元素95%置信度下的区间估计,可以看出,桐林组较两城镇组的镁和钾含量偏高。

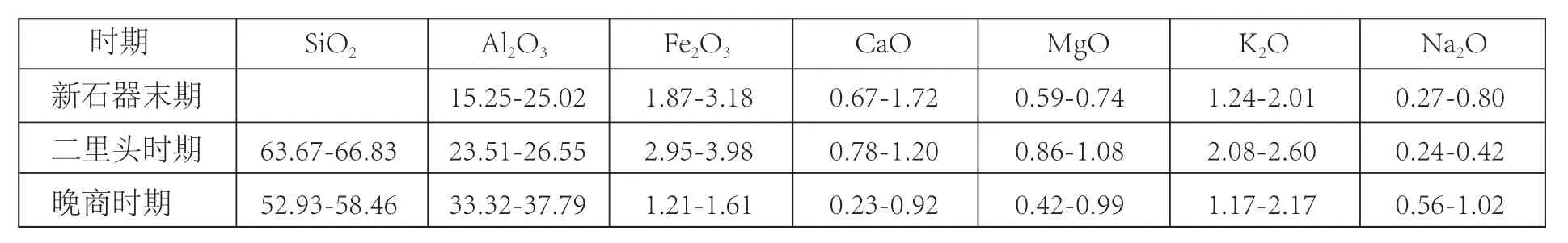

2.新石器末期中原地区白陶

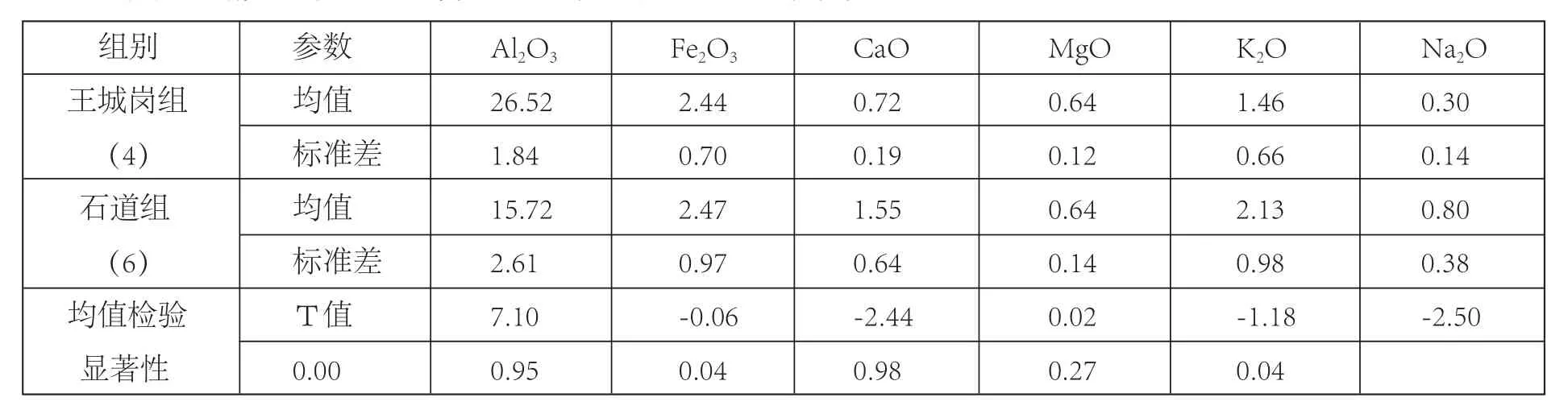

中原地区新石器末期白陶为10件,来自于6个遗址。对除SiO2的6个主量元素进行聚类分析。图五树状图显示出可以分为两组,王城岗、瓦店、上亳为一组,暂称为王城岗组;石道、游方头、冀寨为一组,称为石道组。

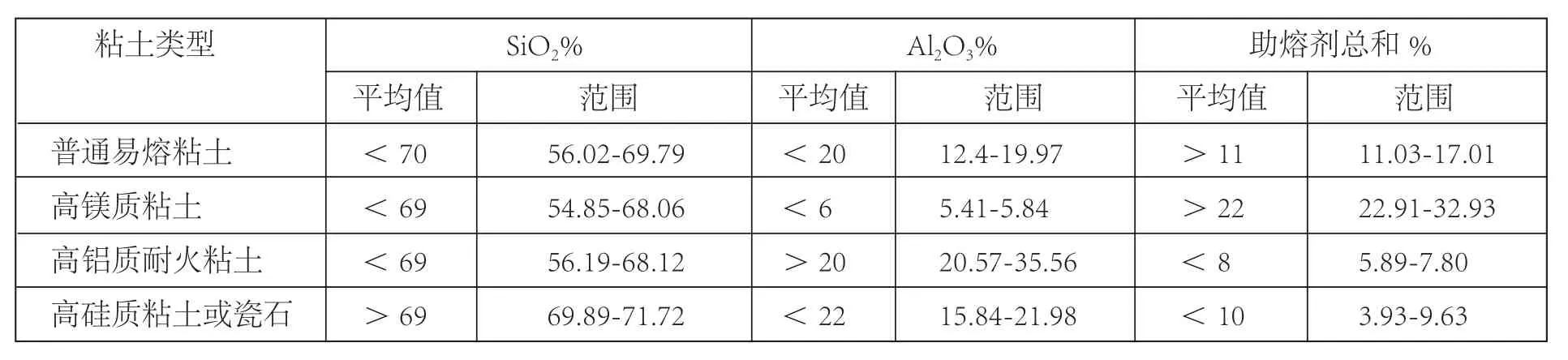

表一〇对两组的均值进行一致性检验。结果显示两组的差别主要在于Al2O3的含量,在95%的置信度下,王城岗组的Al2O3含量在23.59%~29.44%,石道组的Al2O3在12.28%-17.78%。可以明显看出,石道组的铝含量低于王城岗组。如若与李文杰划分的四类粘土 的铝含量(表一一)[35]相比,则王城岗组为高铝类粘土,而石道组则为普通易熔类粘土。因此,不排除石道组为普通陶器,而非白陶的可能性。

3.新石器晚期南方地区白陶

南方地区新石器晚期的白陶计11件,包括4个遗址。对7个主量元素进行聚类分析,结果如图六。白陶明显分为两组,一组为高镁类,分别为关庙山、三元宫、罗家角、后沙湾的8件白陶;另一组为高铝类,为关庙山、三元宫和梦溪的3件样品。其中,高镁类白陶又分为两小组。根据对数据的直接观察,可知罗家角3件白陶的钙含量偏高,平均值为8.79%,而关庙山和三元宫的高镁类白陶的钙含量则低于2%。

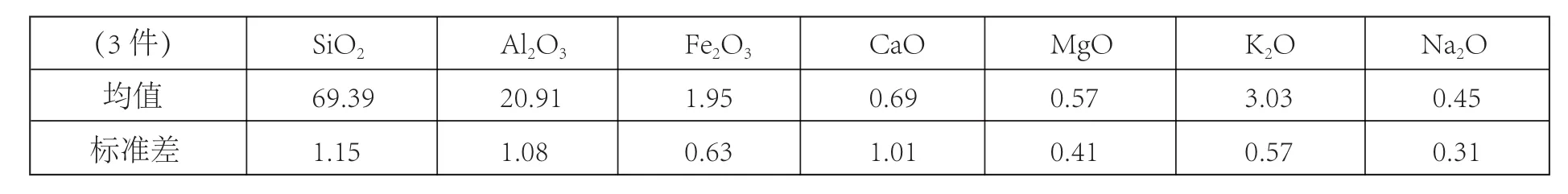

前文表二中,已对8件高镁类白陶各主量元素的均值及标准差进行过计算,现在仅对南方地区新石器晚期3件高铝类白陶进行计算(表一二)。

表八 海岱地区两组白陶主量元素含量的均值及一致性检验

表九 海岱地区两组白陶镁和钾含量的95%置信区间

新石器晚期南方地区的多个遗址内,可以同时存在高镁类和高铝类两种白陶,如关庙山、三元宫等。

(四)白陶与硬陶、原始瓷、印纹陶及白陶衣的关系。

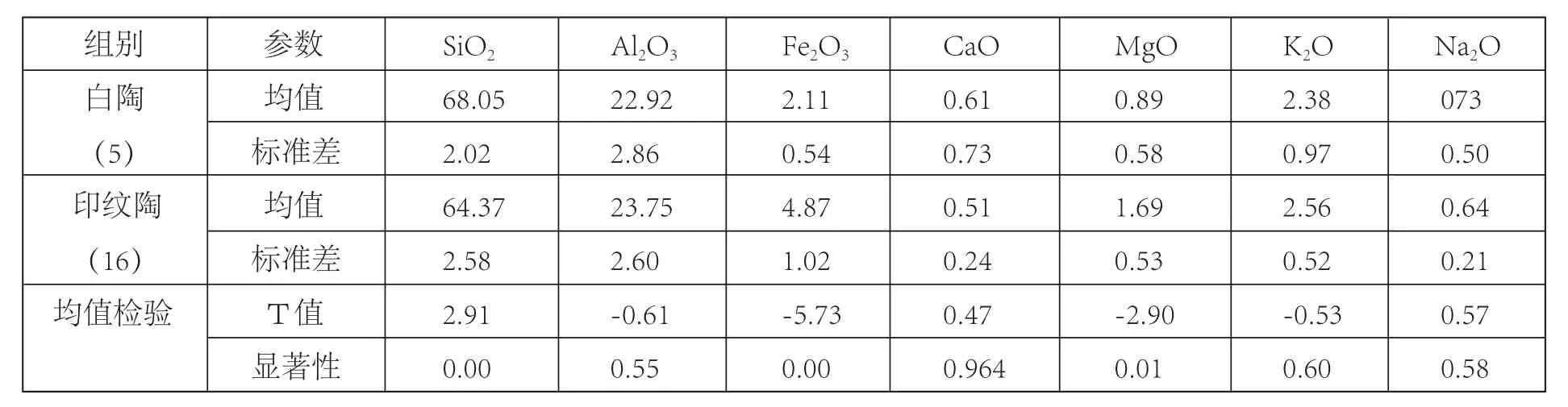

1. 中原地区夏商时期白陶与硬陶、原始瓷的关系

图七-1 中原夏商时期样品第一和第二主成分散点图

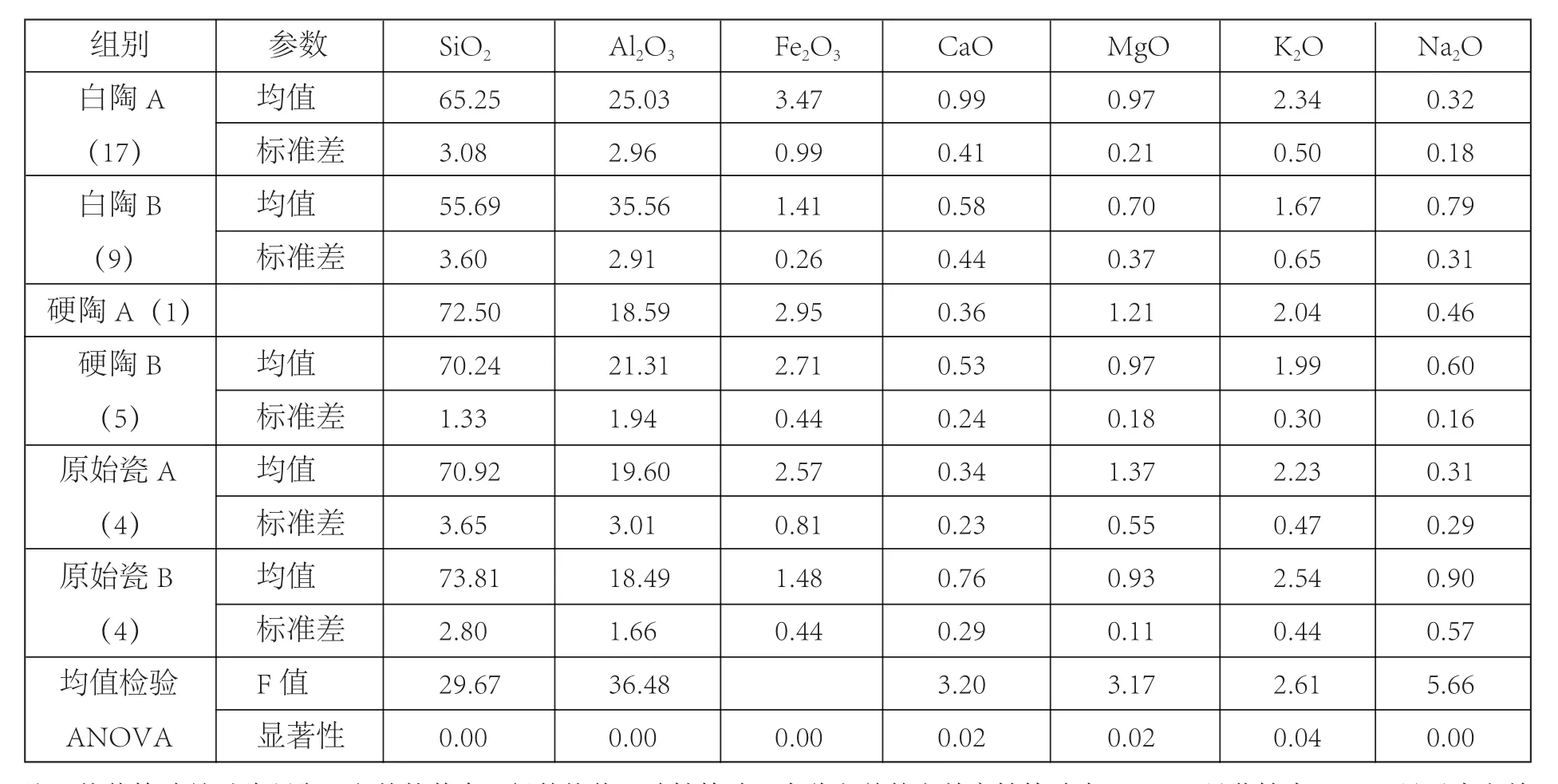

目前收集的数据中,中原地区白陶与硬陶、原始瓷共存的遗址主要是二里头和殷墟两个遗址。其中,二里头遗址的白陶17件(排除离散样品51、32)、硬陶1件、原始瓷4件,殷墟白陶9件、硬陶5件、原始瓷4件,总计40件样品。图表中的A指二里头遗址,B指殷墟。

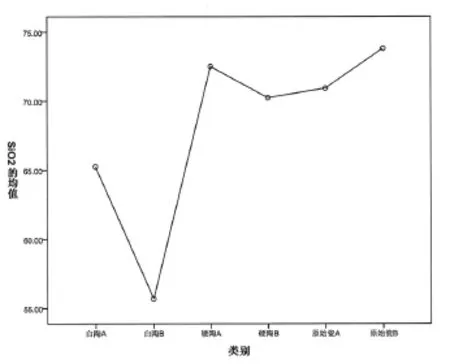

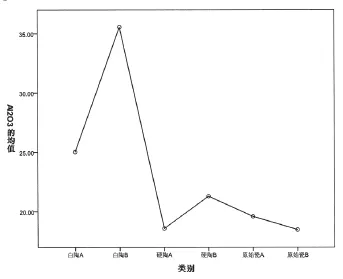

从降维后的三个主成份散点图(图七[36])中可以看出,二里头遗址白陶和殷墟白陶的差异主要体现在第一主成份方面,从成份矩阵表中得知,第一主成份中Al2O3和SiO2的贡献率最高。图八显示出各组样品的硅和铝含量平均值的变化曲线,可以看出存在明显差异。夏商时期的硬陶和原始瓷相对聚集,相对于殷墟白陶,与二里头遗址白陶相离较近。二里头遗址和殷墟遗址的硬陶和原始瓷虽各自样品相对集中,但差异似并不很明显。原始瓷107和51离散较远,可能在于二者的铝含量偏低,在17%以下,样品51的镁含量略高。

图七-2 中原夏商时期样品第一和第三主成分散点图

表一〇 中原地区新石器末期两组白陶主量元素含量的均值及一致性检验

表一一 四类粘土类型的化学组成(根据李文杰先生的论述总结成表)

为进一步分析夏商时期白陶与硬陶、原始瓷之间的异同,表一三通过对样品的均值分析和均值一致性检验,显示出这六组样品7个化学元素含量之间均存在明显差异,表一四给出各自均值的95%置信区间。观察这些数据,可以看出硅、铝含量的差异最大。白陶方面,商时期较二里头时期硅含量降低而铝含量增加,同时铁含量也降低。相对于白陶,夏商时期的硬陶和原始瓷的成份相近,均表现为铝含量明显降低而硅含量略有提高。

整体来看,夏商时期白陶的制作原料不同于同期的硬陶和原始瓷。对比李文杰先生的4类粘土类型(表一一),中原夏商时期硬陶和原始瓷的原料属于高硅质粘土。硬陶与原始瓷成份的相近,支持“原始瓷是在印纹硬陶开创的基础上发展起来的”[37]观点。夏商时期硬陶和原始瓷方面,虽然存在细微差异,但整体成份含量还是较相近,二者应该存在继承关系。

关于原始瓷产地的探讨,目前的研究主要存在两种观点:一种认为原始瓷的烧制地区主要在南方的江浙一带[38];另一种认为,南北方的原始瓷存在差异,其产地是多源的[39]。

图八-1 中原夏商时期各类样品硅含量均值曲线图

图八-2 中原夏商时期各类样品铝含量均值曲线图

图九 中原夏商时期各类样品铁含量均值曲线图

此次夏商时期白陶、硬陶及原始瓷的对比分析可以看出,除了硅、铝含量的差异外,商代较夏代同类样品的铁含量均较低(图九),而铁含量的多少在很大程度上影响陶胎的纯度,所以,商代的白陶和原始瓷的白度应高于夏代,这应该也是一种技术的进步。

目前虽不能确定中原地区最早的原始瓷(二里头遗址)是否为本地烧制,但夏商时期原始瓷原料的相近及其某些方面的进步,表明中原地区的原始瓷自产生之后便被继承并有所发展。

2. 南方地区白陶与印纹陶的比较

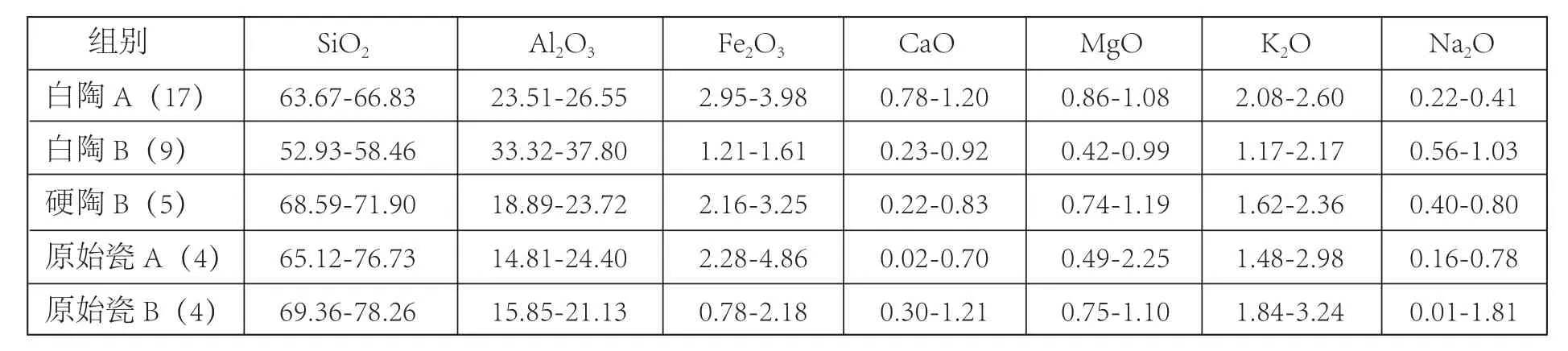

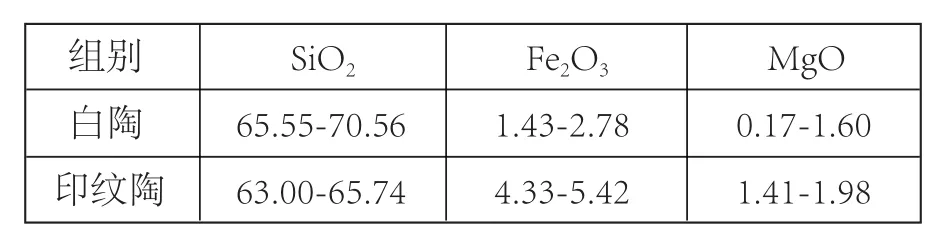

南方地区的印纹陶主要发现于新石器末期的广富林遗址,初步观察,其铝含量较高,所以,将广富林的16件印纹陶和该区域的5件高铝类白陶样品进行对比分析。前面已对南方高铝类5件白陶各主量元素的均值进行了计算(表四),现在将其与印纹陶的均值进行T检验。

表一五的均值比较,指出二者的差异主要在于SiO2、Fe2O3、MgO三个元素含量方面。表一六为95%置信度下三个元素各自的区间估计。由此可以看出,南方地区的白陶与广富林遗址印纹陶的化学组成存在一些差异,后者的硅含量降低,而铁、镁含量增加,铁元素对陶色有一定的影响,相对于白陶,印纹陶的白度可能会降低。

表一二 南方地区新石器晚期高铝类白陶各主量元素含量的均值及标准差

表一三 中原地区夏商时期白陶与硬陶、原始瓷主量元素含量的均值及一致性检验

图一〇 白陶衣样品的主成分分析散点图

图一一 白陶衣样品Al2O3和CaO散点图

表一四 中原地区夏商时期白陶与硬陶、原始瓷主量元素含量均值的95%置信区间

表一五 南方地区白陶与广富林遗址印纹陶主量元素含量的均值及一致性检验

表一六 体现南方白陶与印纹陶差异的各主量元素含量的95%置信区间

3. 白陶衣的分析

此次收集的7件白陶衣数据,分别为中原地区的西坡遗址和海岱地区的桐林遗址。

图一〇是对7个主量元素进行降维后的主成分分析散点图[40],基本可以分出三组。通过成份矩阵所提供的信息,结合对数据的观察,发现这7件白陶衣的铝和钙的含量区别明显,遂作出二者的散点图。从图一一可以明确看出,这7件样品分为三组:第一组为样品64,钙含量达90%以上,为高钙类原料,极有可能是直接煅烧石灰石或方解石。第二组为样品30、31(同一样品的2组测试数据),为铝含量略低而钙含量较高,基本也属于含钙高的原料。第三组为桐林的其他3件白陶衣和西坡样品29,为高铝类,这组样品与普通高铝白陶的主量元素含量相近。

三、小结

综合上述的多元统计分析结果,可以得出一些与古代白陶有关的认识:

1. 中国古代白陶的原料主要有高镁类粘土和高铝类粘土两种。海岱地区和中原地区(统称为北方地区)的白陶原料为高铝类粘土,而南方地区两类都有。高镁类白陶为南方地区所特有,与北方的高铝类白陶形成鲜明对比。

三个区域高铝类白陶主量元素组成之间的差异不明显,这与该类粘土原料在南北方的普遍分布有关。同一区域同一时期不同遗址间的白陶在某些元素含量上的细微差异,可能是因所处的地理环境造成的,这也从另一角度说明,白陶可能多数是在当地烧制,而不是在某一区域选用同种原料进行统一生产。

2. 以中原地区为例,白陶原料可能存在历时性的变化,铝含量逐渐增加,而铁含量降低,体现出技术的进步性。

3. 海岱地区桐林遗址和两城镇遗址白陶镁和钾含量的差异,中原地区新石器末期6个遗址白陶样品的分散性,显示出古代白陶的生产可能并不是垄断性的,也不支持存在由中央向地方分配的管理体系。

结合目前已发表的有关白陶微痕量元素产地方面的分析结果,更进一步支持上述观点。如崔剑锋和张海对颖河流域龙山时期5个遗址白陶26个元素成分的分析,显示出该区域可能存在王城岗、石道以及游方头等多处聚落制作和使用白陶[41]。韩国河等对南洼白陶与遗址附近灰白土的微量元素分析,认为该遗址白陶原料很可能是在当地就近取材[42]。王增林等根据南洼遗址与二里头遗址白陶微量元素含量所作的主成分分析散点图[43],可以看出二者是明显分开的,表明这两个遗址白陶的产地不同,南洼遗址极可能并不是二里头时期白陶的生产中心。

所以,新石器晚期、新石器末期以及中原地区二里头时期白陶的产地可能是多源的,并没有因为白陶的贵重和特殊性,而对其进行专门化的生产与分配管制。

4. 从目前收集到的长江流域4个遗址的白陶数据来看,新石器晚期的关庙山遗址和三元宫遗址存在高镁类和高铝类两种原料的白陶,而新石器末期的广富林遗址白陶则为高铝类,年代相对较早的罗家角遗址只有高镁类白陶。这是否意味着南方地区在白陶出现初期,存在高镁类和高铝类两种原料,而发展到新石器末期,则不再使用高镁类粘土,而只采用高铝类粘土?这一猜测还有待更多测试数据的发表来做进一步的验证。

长江流域目前发现最早的白陶是中游地区的高庙遗址下层,出土大量的精美白陶制品,器表装饰以戳印的箆点纹组成的各类图案为主,被认为是白陶的原生地之一[44]。处于长江下游的罗家角遗址属于马家浜文化时期,从发表的白陶圈足盘及器表装饰的戳印箆点纹[45]来看,与高庙遗址同类器相近,考虑到罗家角遗址的年代晚于高庙遗址,发现的白陶数量也较少,推测罗家角遗址的白陶可能源自长江中游,但高庙遗址目前还未发表白陶的测试数据,所以,暂时还无法确定二者之间的直接关系。相对于年代较晚的长江中游的关庙山和三元宫两个遗址的高镁类白陶而言,罗家角遗址的高镁白陶钙含量偏高,导致这种差异的原因,除了原料产地不同之外,还可以从另外一个角度来考虑该问题。即以罗家角为代表的长江下游的高镁白陶可能源自长江中游(如高庙文化),但随着时间的演变,原料发生变化,到新石器末期钙含量逐渐降低,如若该推测成立的话,这也体现了原料制备技术的进步。

5. 夏商时期的硬陶和原始瓷的胎土为高硅质粘土,与当地的白陶原料不同。

二里头文化二期的原始瓷是目前所知考古资料中北方地区年代最早的[46],原始瓷的烧制成功是中国陶瓷科学技术史的一个重要里程碑[47]。虽然目前还无法确定这4件原始瓷的产地,但其硅、铝含量与商代殷墟原始瓷的相近性,以及商代原始瓷铁含量的进一步降低,显示二者之间应该存在某种承继关系。

6. 目前所见白陶衣的原料为三类,其中的高铝类粘土与高铝类白陶的原料成分相近。中原地区西坡遗址的1件高铝质白衣陶时代为仰韶晚期,早于该区域白陶普遍出现的时间,可以认为高铝类粘土的白陶衣制作成功,在某种程度上启发了该地区陶工用同种原料烧制白陶的可能性。

7. 南方地区广富林遗址的印纹陶,虽然化学组成与该区域高铝类白陶存在某些差异,但均属于高铝类粘土,可归入李家治所划分的印纹硬陶Ⅱ区[48],即低硅高铝区域,属于陶器的范围。也可以认为广富林遗址的印纹陶属于印纹软陶,还不是真正意义上的含铁量低、烧成温度高的印纹硬陶。

四、余论

随着有关古代白陶资料的逐渐增多,对其梳理也成为顺理成章的事情。早在上世纪90年代,谷飞就对白陶的源流进行探讨[49]。之后,任式楠和栾丰实分别对华南地区和海岱地区的白陶进行了概述[50]。最近,张素俭等人再次对中国古代白陶的研究进行了简略梳理[51]。

从目前已有的这些关于白陶的研究性文章中,可以概括出白陶的主要分布区域,以及各区域白陶的主要特征。其中,关于白陶原料的问题,伴随着科技考古学科的发展,对陶器进行科技检测的技术逐渐被大家熟悉,白陶化学组成的相关分析也逐渐增多。 但是,对于白陶成分的研究,多是对单个遗址的分析,对整个区域以及不同区域之间白陶成分的具体差异的对比研究还很欠缺。本文即是从该角度出发,将已发表的白陶数据进行梳理,运用多元统计分析方法,深入挖掘数据所反映的信息,并得出了一定的认识。

然而,由于材料的限制,此次分析仍存在不足之处。如对中原地区的白陶进行纵向比较时,二里头时期和晚商时期的样品均只有一个遗址的材料,样品量较少对分析结果会有一定的影响。

同时,不排除个别样品本身存在问题的可能性,如中原地区新石器末期的10件白陶样品,从图六中均可以看出明显分为两组,表六9件中原白陶Al2O3的标准差为6.35,也明显偏高。上文中提到石道组的6件铝含量低于18%,可能并非真正的白陶,也可能是误测的原因,如若排除这5件样品,仅将王城岗组的4件样品进行计算,则铝含量的平均值为26.52%,相较于表四中原地区的铝含量明显增高。南方地区白陶如若只考虑新石器晚期的3件样品,则铝含量均值为20.91%。如此,三个地区白陶的平均铝含量,海岱地区为25.89%,中原地区为26.52%,南方地区为20.91%,中原与海岱地区相近,而与南方地区存在明显差异。南方地区新石器末期广富林的白陶铝含量为25.94%,与海岱地区相近,而与南方新石器晚期白陶存在差异,因其为孤例,不能完全肯定南方地区新石器末期的白陶来自北方地区(很可能是海岱地区),但也不排除这种可能性,即新石器末期南北方之间存在以白陶为中介的文化交流与互动。

此外,对于小结部分的认识,有些还有待于更多新材料的发表来做进一步地探讨。相信随着相关考古材料的不断增多和学者们的深入研究,对古代白陶的认识会更加全面。

附记:论文写作和修改过程中得到陈建立老师、崔剑锋老师、赵辉老师的指导,与张东师兄的探讨也获益良多,在此致以诚挚的谢意!

[1]栾丰实.海岱地区史前白陶初论[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010:196.

[2]同[1]:201,表24-1.

[3]王舒冰.栾家坪仰韶白陶和南杨庄仰韶白陶[J].河北陶瓷,1992年第03期:39.

[4]与发掘领队王俊老师交流得知,并去整理室观看标本。白陶环从陶质上可分两类:一类陶质略粗,夹有砂砾,灰白色;另一类则陶质细腻。

[5]山西省考古研究所.垣曲上亳[M].北京:科学出版社,2010:301,306.

[6]崔剑锋,张海.龙山文化、二里头文化陶器的激光剥蚀进样电感耦合等离子体发射光谱(LA-ICP-OES)研究[M]//登封王城岗考古发现与研究(2002-2005).郑州:大象出版社,2007.

[7]鲁晓珂等.河南偃师二里头遗址特殊陶器的科技研究[C]//科技考古(第3辑).北京:科学出版社,2011.

[8]郑州大学历史学院考古系,郑州市文物考古研究院.登封南洼2004~2006年二里头文化聚落发掘简报[J].中原文物,2011(6):17.

[9]a.李济.殷墟白陶发展之程序[C]//李济考古学论文选集.北京:文物出版社,1990:368.b.郑振香.殷墟陶器[M]//中国社会科学院考古研究所.殷墟的发现与研究.北京:科学出版社,1994:231。

[10]贺刚.湖南高庙遗址出土新石器时代白陶[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010.

[11]杨式挺,黄青松.试析石峡第一期文化的白陶及其源流问题[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010.

[12]王新金,黄青松.黔东南清水江流域坡脚遗址新发现的白陶[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010.

[13]孟华平.湖北新石器时代白陶[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010.

[14]任式楠.论华南史前印纹白陶遗存[C]//南中国及其邻近地区古文化研究——庆祝郑德坤教授从事学术活动六十周年论文集.香港:香港中文大学出版社,1994.

[15]同[10]:236-7.

[16]沈亚长.陕西龙岗寺遗址的白陶及相关问题[C]//东南考古研究(第四辑).厦门:厦门大学出版社,2010:208.[17]同[10]:240.

[18]张素俭,李伟东,王芬.中国古代白陶[J].中国陶瓷,2011(4):75.

[19]同[1]:200、202.

[20]湖南省文物考古研究所.湖南洪江市高庙新石器时代遗址[J].考古,2006(7):13.

[21]同[10]:240.

[22]同[14]:302.

[23]付永旭.西朱封墓葬陶器研究[D].中国社会科学院研究生院硕士论文.2010:50.

[24]贾宾,朱君孝.二里头文化陶器成型工艺初步观察[J].文物鉴定与鉴赏,2010(3):51.

[25]同[1]:204.

[26]谷飞.白陶源流浅析[J].中原文物,1993(3):83.

[27]同[10]:239.

[28]同[16]:207.

[29]陈铁梅.科技考古学[M].北京:北京大学出版社,2008:160.

[30]不包括商代原始瓷样品所在的遗址。

[31]本文散点图中所显示的数字均为样品编号,可查看附表中的相关信息。散点图中的椭圆、长方形、直线等表明数据的分布范围,不代表统计意义。

[32]各主成分所解释的方差为第一主成分38.93%、第二主成分19.49%、第三主成分18.33%。

[33]第一主成分解释的方差为35.16%,第二主成分为21.96%。

[34]第一主成分所代表的方差为35.29%,第二主成分为29.85%。

[35]李文杰.陶器的化学组成与制陶原料的关系——兼论中国古代制陶工艺的分期和类型[C]//中国古代制陶工艺研究.北京:科学出版社,1996:331-342。

[36]第一主成分所解释的方差为41.78%、第二主成分为20.54%、第三主成分为15.47%。

[37]李家治.中国科学技术史陶瓷卷[M].北京:科学出版社,1998:109.

[38]李家治.原始瓷的形成与发展[C]//中国古代陶瓷科学技术成就.上海:上海科学技术出版社,1985;罗宏杰,李家治,高力明.北方出土原始瓷烧造地区的研究[J].硅酸盐学报,1996(3);陈铁梅等.中子活化分析对商时期原始瓷产地的研究[J].考古,1997(7);李家治.中国科学技术史(陶瓷卷)[M].北京:科学出版社,1998;陈铁梅,RappG.Jr.荆志淳.商周时期原始瓷的中子活化分析及相关问题讨论[J].考古,2003(7);汤毓赟.从北方原始瓷出土情况看南北方文化交流[J].中原文物,2012(1).

[39]朱剑.商周原始瓷产地研究[D].中国科学技术大学博士论文.2006;孙新民,孙锦.河南地区出土原始瓷的初步研究[J].东方博物,2008(4);夏季,朱剑,王昌燧.原始瓷胎料的粒度分析与产地探索[J].南方文物,2009(1).

[40]第一主成分所代表的方差为58.56%,第二主成分为21.54%。

[41]同[6]:653.

[42]韩国河等.用中子活化分析研究南洼白陶的原料产地[J].中原文物,2007(6):86.

[43]王增林等.中华文明形成时期多个遗址陶器的中子活化分析与研究[C]//科技考古(第3辑).北京:科学出版社,2011:194.

[44]同[20]:14.

[45]罗家角考古队.桐乡县罗家角遗址发掘报告[C]//浙江省文物考古所学刊.北京:文物出版社,1981:34,图一六,1-3.

[46]同[7]:213.

[47]同[37]:1.

[48]同[37]:77.

[49]同[26].

[50]同[14],[1].

[51]同[18].