合瓦体青铜钮钟及其发展源流研究*

2017-09-13米永盈

米永盈

(山东大学艺术学院)

合瓦体青铜乐钟是独具中国特色的古老乐器,也是商、周乃至西汉时期重要的礼器。合瓦体钟始于商代,到周代发展至顶峰,并衍生出数种不同的类型。钮钟出现于西周末到春秋初期,它形体较小并采用垂直悬挂的方式、相对便于敲击,从而能够更好地发挥一钟演奏双音的功能,成为东周时期“金石之乐”的主要组成部分之一。

钮钟兼具重要的礼制意义和良好的音乐性能,历来是研究者探讨先秦礼制与乐制时的重要考察对象。但目前关于钮钟的专门研究大都集中在音律分析方面,且多数是针对某一套钮钟而作。钮钟是一种重要的青铜器器形,欲对其做全面阐释,不仅需要音律分析,形制研究也是不可或缺的。同时,钮钟自产生之时起就处在不停的发展、变化中,对其研究不能只停留在微观分析阶段,还需要从宏观上把握其演变轨迹、对其源流以及相关的文化现象做出合理判断。因此,只有综合考察钮钟的形制与音乐功能、结合具体实例来审视钮钟的整体发展脉络,才能更好地挖掘其本质特征和文化内涵。

在结合考古类型学与音乐学方法对钮钟做综合研究方面,李纯一[1]、方建军[2]曾做了可贵尝试,近年来,考古资料不断丰富、研究方法逐渐积累,为这项工作的深入展开提供了更多便利条件。本文在前人基础上对目前所知62处、共计654件考古发掘所得合瓦体青铜钮钟作分型、分式、分期研究,并对与钮钟发展源流相关的形制问题进行探讨。文中所涉及的钮钟,制作年代上起春秋初期下迄西汉前期,主要出土于黄河中下游、长江中下游地区,四川、广东等地也有少量发现,这些钮钟多数是周代中夏诸国的文化遗存,也有汉初国家颁行礼乐的产物。云南、四川西南、广西等少数民族聚居地也出土有时代相近、造型类似钮钟的青铜钟,李纯一[3]、方建军[4]等研究者将其作为钮钟的特殊类型,由于这些钟的腔体、钮制、编组情况以及代表的文化意蕴等与源于中原文化的合瓦体钮钟多有不同,故本文暂不予分析。

一.合瓦体钮钟的分型与分式

本文所涉及的钮钟资料,见于各地考古发掘报告及《中国音乐文物大系》等资料集,除秦代“乐府”钟外,其它均为多件成套,同套钮钟形制相同、大小相次。合瓦形腔体、平舞、单钮、有铣棱、曲于。根据钟腔外壁构造的不同可分2型。

A型

钲、篆区有界隔,有枚。枚布两面、面2区、区3行、行3枚、共计36枚。依据枚的形状可分2式。

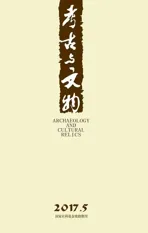

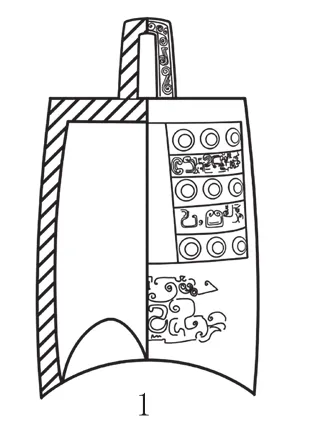

Ⅰ式 二叠圆台状枚。

典型器物迄今仅见3例:山东临沂凤凰岭春秋墓钮钟(图一,1)、山东莒南大店老龙腰1号春秋墓钮钟(图一,2)、江苏连云港锦屏山东周墓钮钟(图一,3)。均为9件成套,长方形扁钮,前二者枚、篆、钲区均以阳线框隔,后者用阴线框隔。

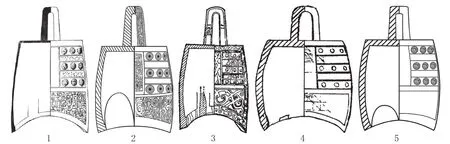

Ⅱ式 半球状枚。

半球状枚应是A型钮钟的主流,依据腔体形状可分2亚式。

Ⅱ 1 式 平腹。

图一 A型Ⅰ式

Ⅱ1a 直铣。

此式钮钟典型器物较多,截面合瓦形弧度较小。钮制有方形扁钮、绳索状环钮、异形环钮、附饰钮之分。

此式钮钟典型器物较多,截面合瓦形弧度较小。钮制有方形扁钮、绳索状环钮、异形环钮、附饰钮之分。

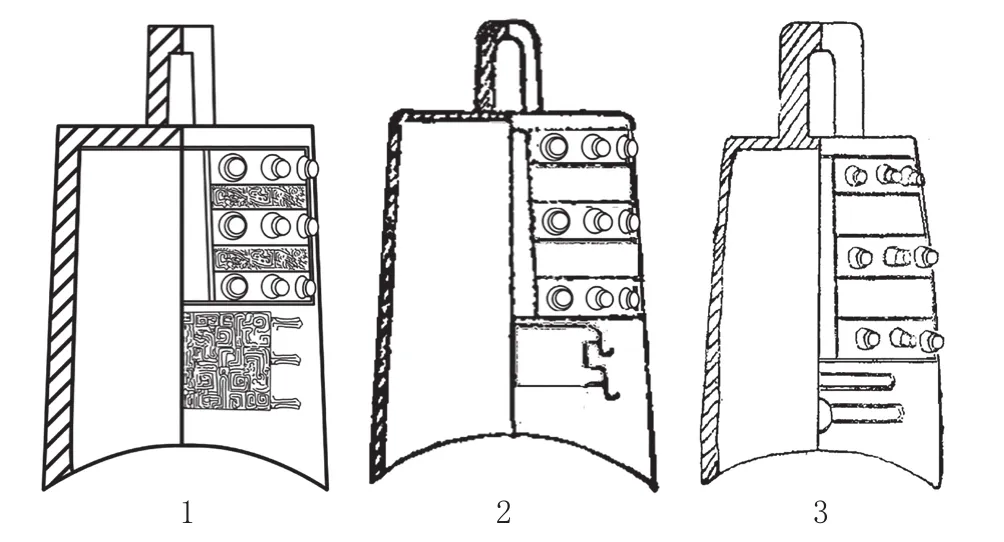

其中,方形扁钮钟发现最多。腔面枚、篆、钲各区有用阳线框隔者,枚制分别为:①蟠龙形,典型器物可举江苏丹徒大港北山顶春秋墓钮钟(图二,1)、河北涉县北关1号墓钮钟(图二,2);②螺旋形,典型器物可举河南辉县琉璃阁甲墓钮钟(图二,3)、江苏六合程桥2号春秋墓钮钟(图二,4);③乳钉形,典型器物可举安徽寿县蔡侯墓钮钟(图二,5)、河南信阳长台关1号墓钮钟(图二,6)。方形扁钮钟亦有以阴线框隔枚、篆、钲各区者,枚制分别为:①螺旋形,典型器物可举山东长清仙人台6号墓钮钟(图二,7);②乳钉形,典型器物可举河南新郑中国银行工地8号坎钮钟(图二,8)。

绳索状环钮钟与方形扁钮钟腔体形制一致,所见典型器物均以阴线框隔枚、篆、钲区,枚作乳钉状。其中,有扁圆柱状钮饰绳纹者,如河南新郑中国银行工地4号坎B组钮钟(图三,1);有粗圆柱状钮饰绳纹者,如山东长清仙人台5号墓钮钟(图三,2)。

图二 A型Ⅱ1a式

图三 A型Ⅱ1a式

图四 A型Ⅱ1b式

异形环钮钟与方形扁钮钟腔体形制一致。钮虽为半环状,但造型各异,难于概括,故统称异形环钮。山西长治分水岭269号墓钮钟(图三,3)、山东诸城臧家庄“公孙朝子”钮钟(图三,4),形制较为接近,扁钮较长、平视近长圆形,枚、篆、钲区均以阳线框隔,枚均为乳钉状带螺旋纹。山西太原金胜村88号墓钮钟,扁钮平视近三角形,枚、篆、钲区以阳线框隔,枚似上下两圆的菌形(图三,5)。

附饰钮钟的腔体形制与上述Ⅱ1a式钟一致,但环钮根部两侧带有附加装饰,故称附饰钮,有明确出土记录的目前仅见两例,枚、篆、钲区均用阳线框隔。山西长治分水岭25号墓钮钟,圆条式长钮、根部两侧有兽头,枚为螭首形(图三,6)。山西太原金胜村673号墓钮钟,钮由双虎衔环,环上有贝饰,枚饰有龙团、模糊不清(图三,7)。

Ⅱ1b 铣棱两端微敛。

此式钮钟腔体均瘦长,集中出现于今湖南一带,数量虽多,但多为收集品、有明确出土记录的极少。浏阳纸背村钮钟,方形扁钮,腔面以阳线框隔枚、篆、钲各区,枚作螺旋形,可作为同式钮钟断代的标准器(图四,1)。

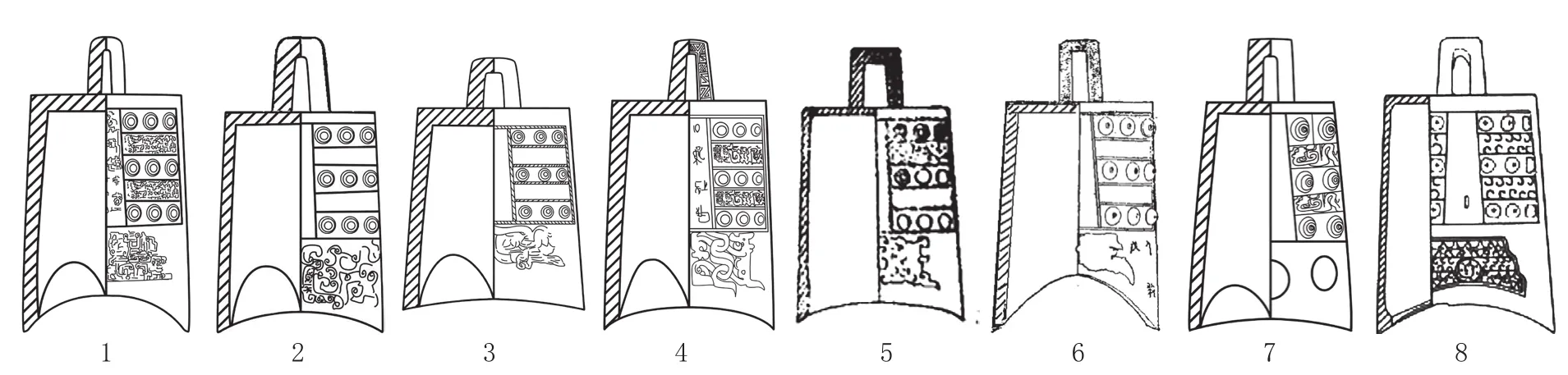

Ⅱ 2 式 鼓腹。

此式钮钟截面合瓦形弧度较大,腔体较短,铣棱明显弧曲、铣角内敛。典型器物可举河北平山中山王墓西库钮钟(图五,1)、山东临淄商王村2号墓钮钟(图五,2)、陕西临潼秦“乐府”钟(图五,3)、陕西眉县金渠乡钮钟(图五,4)、山东章丘洛庄汉墓钮钟(图五,5),皆为长方形扁钮,以阳线界隔枚、篆、钲各部,枚制各不相同。

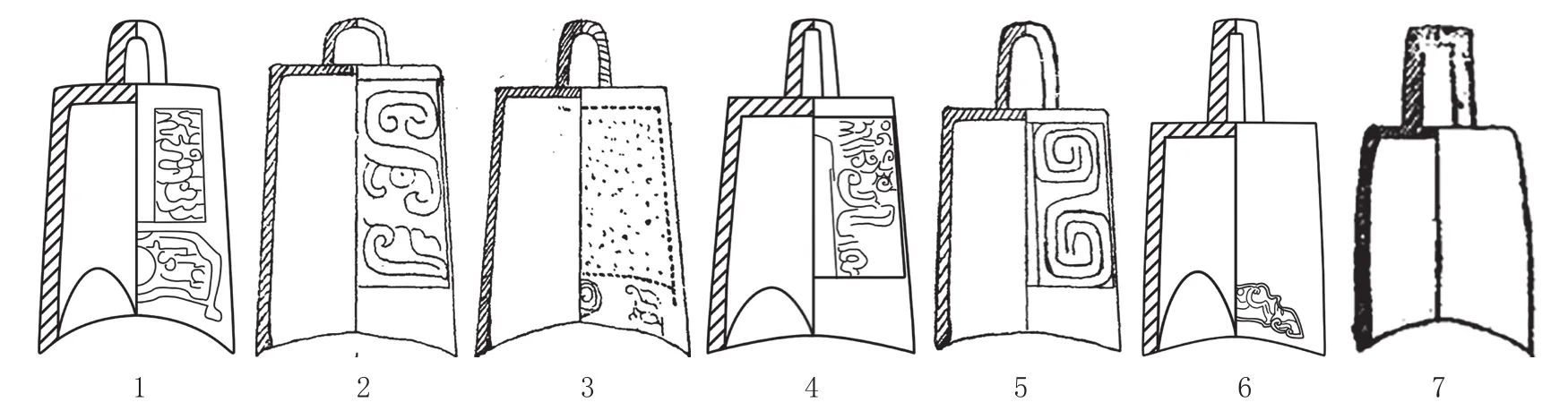

B型

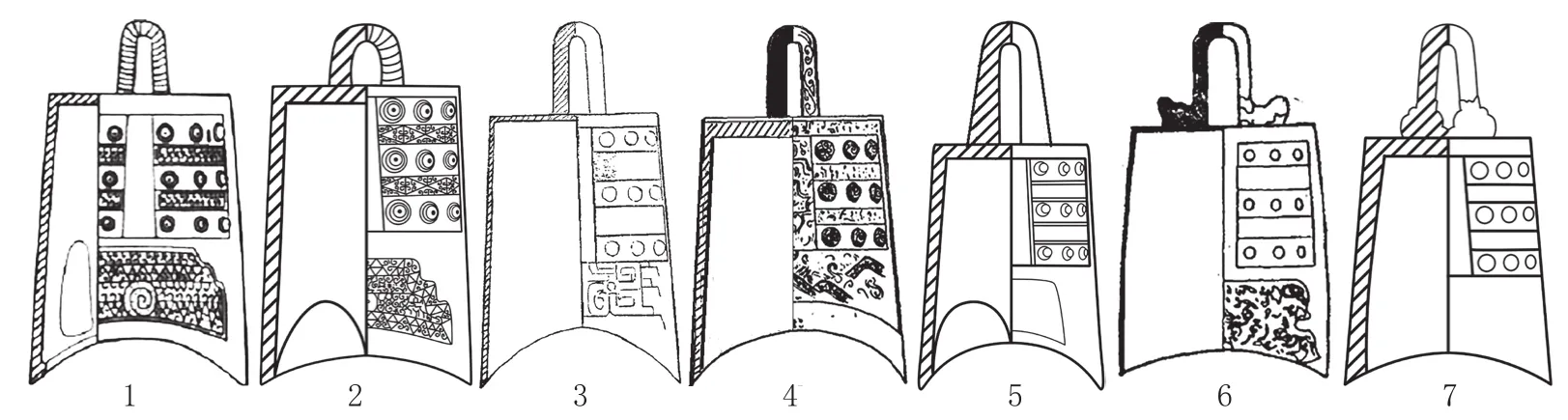

钲、篆区无分隔,无枚。此型钮钟均为平腹、直铣,依据腔面刻纹情况可分3式。

Ⅰ式 阳线刻纹。

此式钮钟腔面纹饰为阳线刻,钮制各不相同。典型器物可举山西闻喜上郭211号墓钮钟(图六,1)、湖北随州季氏梁春秋墓钮钟(图六,2)、山东沂水刘家店子钮钟(图六,3)。

Ⅱ式 阴线刻纹。

此式钮钟腔面纹饰为阴线刻,钮制各不相同。典型器物可举山西闻喜上郭210号墓钮钟(图六,4)、河南陕县上村岭虢太子墓钮钟(图六,5)、湖北江陵天星观1号墓钮钟(图六,6)。

图五 A型Ⅱ2 式

图六 B型

Ⅲ式 钟体无纹。

此式钮钟腔体素面无纹。有明确出土记录的目前仅见湖北随州曾侯乙墓钮钟一例。19件钟分3组,各钟形制相同,长方形单钮,2、3组钟钮部饰綯纹(图六,7)。

以上划分大体涵盖了中夏诸国钮钟的基础结构型式。另有山东蓬莱柳格庄6号墓钮钟,形制大致同于上述A型Ⅱ1a式各钟,方形扁钮,枚、篆、钲区以阴线框隔。但螺状枚布两面、面2区、区3行、行2枚、共计24枚,且舞面微凸、铣棱也稍带弧曲。柳格庄6号墓钮钟的形制在目前所见钮钟资料中尚属孤例,该墓年代为春秋中期,墓中随葬铜器和大部分陶器的风格与中原地区基本一致,但陶鼎等器却明显属于胶东特征,发掘者认为“这是西部地区外来文化与胶东土著文化相融合的表现。”[5]本文认为,胶东半岛虽然在公元前567年以后被齐国正式占有,此前也不乏与齐国的经济、文化交流和军事对垒,但该地自古为东夷人的活动区域,有着根深蒂固的文化传统,因而尽管

这套钮钟比起西南少数民族地区某些青铜钟更接近中原钮钟、显示受到更多的影响,但却不应列入中原钮钟体系。

二.合瓦体钮钟的发展状况及分期

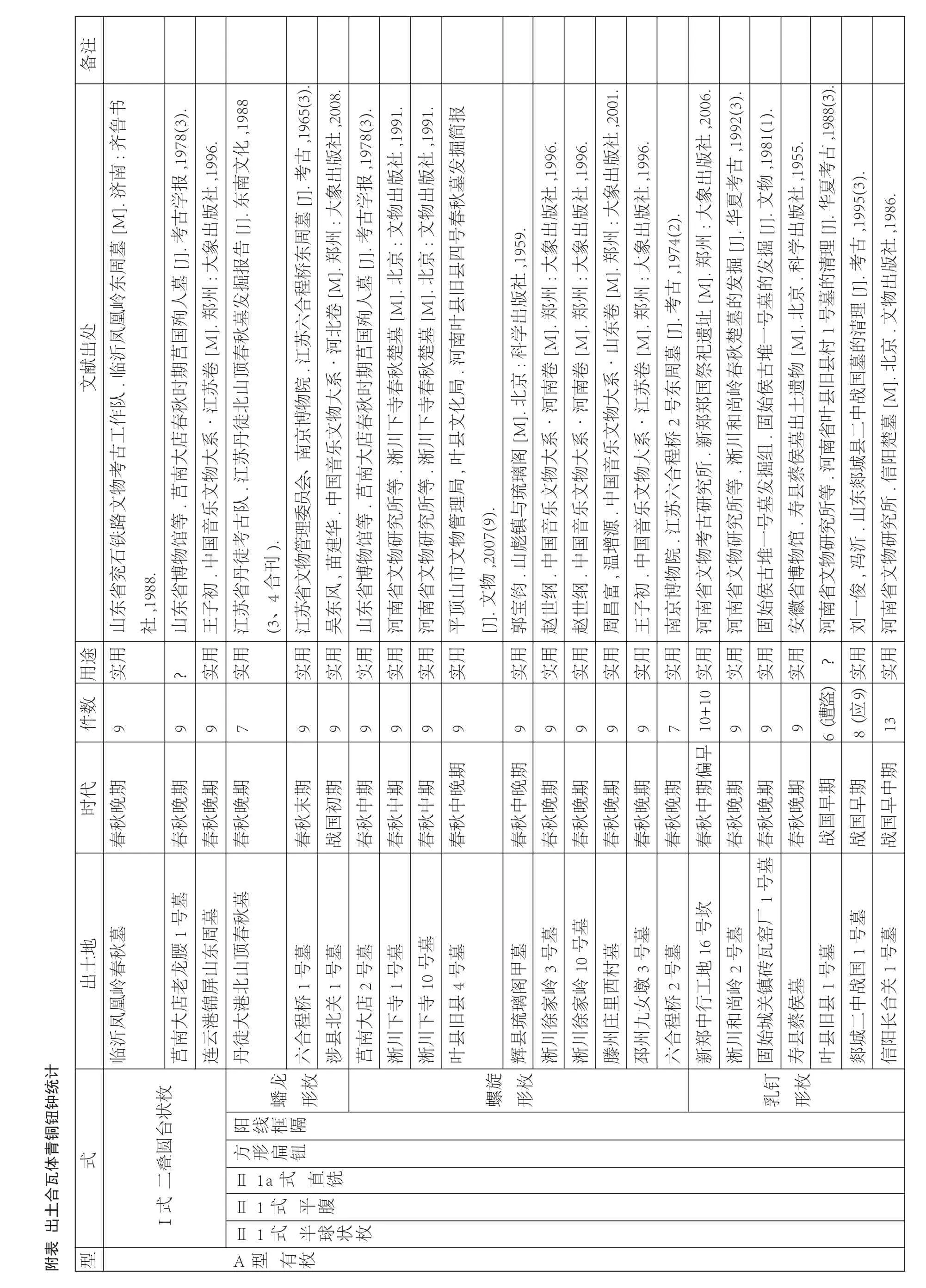

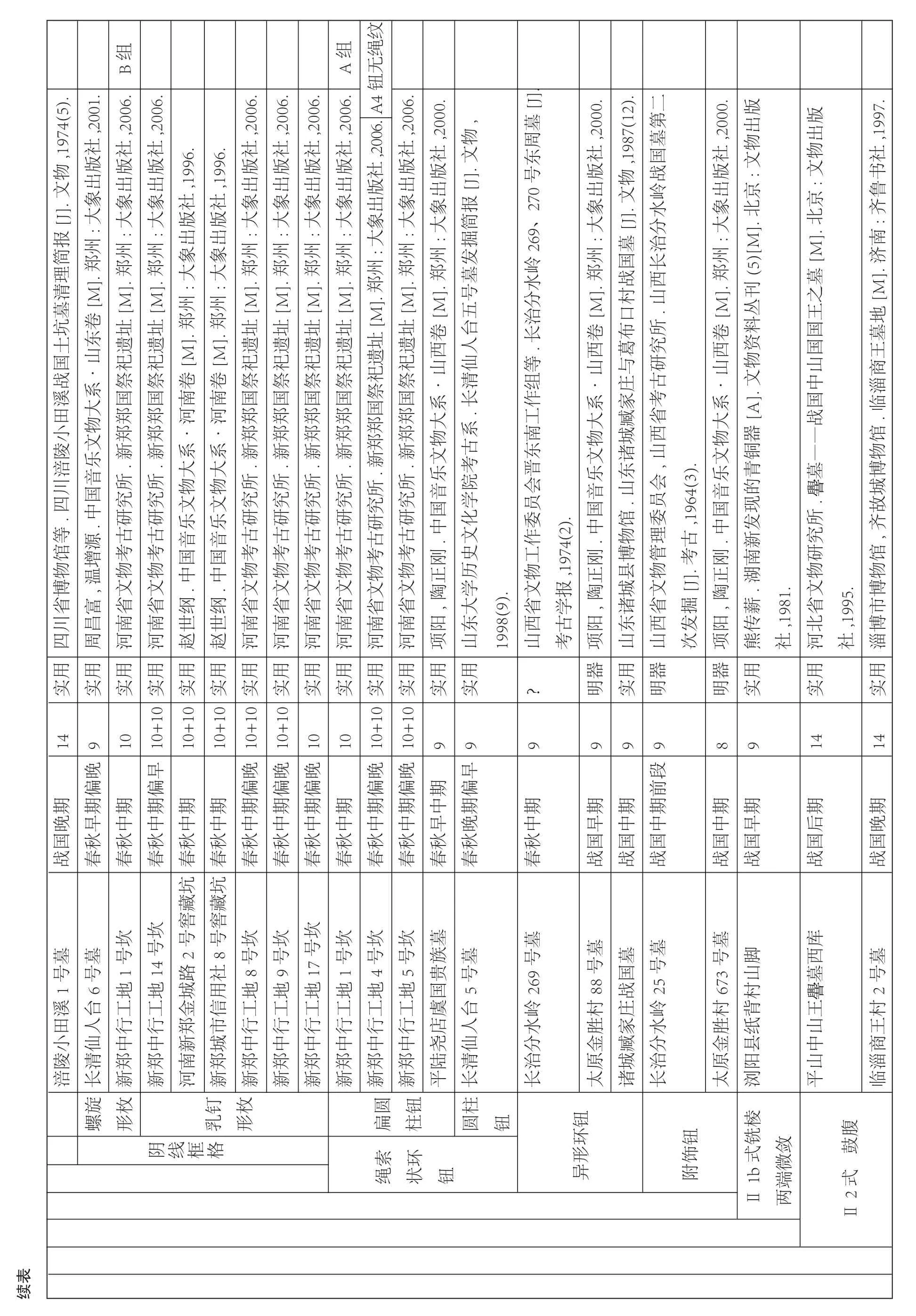

将目前所知重要的合瓦体青铜钮钟资料按上述型式划分进行排比,并将出土地、墓葬年代、件数、用途等信息纳入附表,从中可以看出以下问题:

(1)B型钮钟流行年代从春秋初期到战国中期。A型Ⅱ1式钮钟流行年代为春秋早期偏晚阶段到战国晚期,晚于B型钮钟。二者有很长阶段的并行发展,并非此消彼长的态势。

(2)A型Ⅱ1a式钮钟数量最多,钮制以方形扁钮最常见、绳索状环钮次之,枚制则以螺旋形和乳钉形最多。这些钮钟的年代较多集中于春秋中期到晚期,出土地点遍布中夏诸国,钮制、腔面线刻风格以及枚制等虽有不同,但并非明显的地域区别,说明当时各诸侯国钮钟铸造中应该有较统一的规范或模本。A型Ⅱ1a式方形扁钮和绳索状环钮钟可作为研究其它各式A型钮钟形制时的参照。

A型Ⅰ式钮钟仅见3例,除枚制外,钟体其它部位形制与方形扁钮的A型Ⅱ1a式钟相同。此3例地域较接近[6],年代均为A型Ⅱ1a式钮钟尚流行的春秋晚期,因此A型Ⅰ式与Ⅱ1a式方形扁钮钟之区别应是钮钟发展中出现某些地域性特征的反映。

A型Ⅱ1a式钮钟里异形环钮和附饰钮的例子较少,年代多为战国早期到中期,较多出土于山西一带,这些钟的腔体形状虽然相似,但钮制及枚制差别较大,说明此时A型Ⅱ1a式钮钟的发展已然呈现较多个性化因素。

A型Ⅱ1b式钮钟集中出现于湖南地区,腔体形状与中原诸国钮钟略有差异,是中原乐钟文化在湘江流域土著化、地方化的反映。

A型Ⅱ2 式钮钟是战国后期兴起的新样式,这种腔体较短、鼓腹、铣棱弧曲、铣角内敛的钟体造型在战国晚期到秦、汉时期的甬钟上也时常见到,应该是当时流行的铸钟风格。

(3)B型钮钟可根据腔面线刻风格分为三式,除Ⅲ式目前为孤例外,其它二式钮钟分布于南、北各地,没有明显的地域特征,铸造年代也贯穿春秋初期到战国中期的整个时段。

(4)春秋时期钮钟的编列较有规律,新郑出土的大量钮钟多采用10+10的模式、以两组编制完全相同的钮钟组合而成,其它地区钮钟除少数遭盗掘或散佚外大都沿用春秋初期以来9件成套的编制。战国时期钮钟有些仍以9件成套,但出现了13、14件甚至19件、22件成套的情况。战国后期钮钟14件成套的编制明显影响到西汉时期钮钟。

(5)春秋时期钮钟以制作精良的实用乐钟为主。战国制品中出现了较多明器。

根据上述排比与分析,可将合瓦体青铜钮钟的发展过程概括地分为四个阶段:形成期、发展期、成熟期、衰落期。

形成期(西周末期到春秋早期),目前所见钮钟年代最早者为春秋初期,这些制品已经有较好的音乐性能,而其制作技术不可能一蹴而就,因此本文认为钮钟的形成期应始于西周末期。由于有夏、商、周三代青铜器制作技术和甬钟、镈钟等乐器的铸造与调音经验作为技术保障,此期延续时间较短。形成期钮钟以B型为主、产生年代也早于A型。

发展期(春秋中期到春秋晚期),现有钮钟考古资料中,春秋中期到晚期制品最多,出土地点遍及南北各地,说明诸侯国的强盛、宗周礼制约束力的逐渐衰减恰恰促成了各国乐钟文化的普遍繁荣。此期A、B型钮钟并行发展,以方形扁钮和绳索状环钮的A型Ⅱ1a式钟为主流,异形环钮的A型Ⅱ1a式钟仅见一例。发展期前段华夏列国的钮钟铸造中尚呈现较统一的范规、形制方面无地域区别,发展期后段出现了具有地方风格的A型Ⅰ式钮钟。

成熟期(春秋末期到战国早期),此期A型Ⅱ1a式钟上繁琐的蟠龙形枚制继春秋晚期丹徒大港北山顶墓一例后有所增多,出现具有土著化因素的A型Ⅱ1b式钟。钮钟以实用乐钟为主,同套编钮钟的件数开始增加,这是编钟乐悬突破周礼约束的证明,客观上也使整套钟的音域随之扩大、音阶更完备、音乐性能更佳,至战国初期曾侯乙钮钟达到整个中国编钟文化的顶峰。但此期制品中也出现了明器钮钟,说明“金石之乐”在礼乐文化中牢不可摧的地位已然受到动摇。

衰落期(战国中期到西汉)。个性化的A型Ⅱ1a式附饰钮钟在战国中期形成,A型Ⅱ2式钮钟自战国后期开始流行、一直延续到西汉前期,B型钮钟自战国中期以后再无发现。衰落期青铜钮钟里明器增多,各地甚至出现了许多以陶、木等廉价材料制作的明器钟[7],编钟在上层社会音乐生活中的地位日益下降,逐渐成为贵族们象征身份与地位的文化符号。合瓦体青铜钮钟到西汉前期仍有发现,但发现数量和多数钟的质量均无法与先秦制品相提并论。东汉以后的青铜钟(包括钮钟和甬钟)虽然也有保存合瓦形腔体者,但一钟双音的铸造技术不复存在、乐用价值也消失殆尽。

三.相关问题探讨

1.枚与钮钟的来源

关于钮钟的缘起,陈梦家认为“其制本于铃”[8],王子初则认为钮钟“采用了甬钟的钟体造型……也采用了镈的悬钮结构和垂直悬挂方式”[9]。本文认为:两种观点均未考虑到A、B型钮钟形制之区别,因此都没有对钮钟的来源做出全面解释。

钮钟产生之时,甬钟上设枚的技术已经比较成熟,因此A型钮钟之枚可以看做是对甬钟特征的扬弃。钮钟是中原文化的产物,但考古所见单钮西周镈仅见于湖南地区,同时期中原镈多为繁钮、有翼的形状,钮钟的单钮与繁钮镈的复杂钮形毫无相像之处。中原单钮镈约兴起于春秋中期、形成时间略晚于钮钟。本文认为:钮钟的钮制并非受到镈的影响,却与同是垂直悬挂的铃多有相似,将A型钮钟视作甬钟与铃的结合物更为合理。

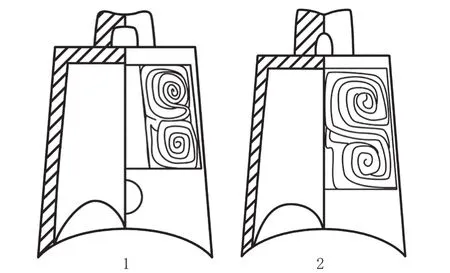

B型无枚钮钟的腔体结构除同为合瓦体外找不到与甬钟的其它共同点。李纯一认为,上村岭虢太子墓钮钟留有钲间的纹饰布局显示其体制应本自甬钟[10]。观察其它年代较早的B型钮钟:闻喜上郭210号墓、211号墓钮钟纹饰布局与上村岭钮钟基本相同,随州季氏梁钮钟腔面虽为对称式花纹、但钲间极小。本文认为,仅凭腔面纹饰布局不足以证明B型钮钟来源于甬钟,否则何以仅留钲间而不框隔其它区域?早期B型钮钟的纹饰布局应与商、周时期人们崇尚对称图案的审美意识有关,甬钟钲、篆、枚区的对称式分布也受此影响,因而与早期B型钮钟类似,但二者之间却不见得有因果关系。这点从时代较晚的海阳嘴子前4号墓两件钮钟上或可得到证明:两钟为同套钟里的两件,形制基本一致,腔面均为对称布局的S形花纹,但其中一件的花纹正中留有类似钲间的空白(图七,1),另一件的两侧花纹相距很近、对称轴附近几无间隙(图七,2)。上述四组年代较早的实物——上郭210号墓、上村岭虢太子墓、季氏梁春秋墓、上郭211号墓的钮钟,形制都与铃极为相似,尤其是季氏梁钮钟,不但如铃一般钮较短、钮下舞中还有一个像铃的系舌孔一样的圆孔。而春秋中期的沂水刘家店子钮钟,不仅尚存铃的某些特征,更是自铭为“铃钟”[11]。故而B型钮钟的直接来源应是铃。

图七 嘴子前M4

综上,本文认为,钮钟的形成与商、周时期的铃有密切关系,但两型钮钟的来源并不完全相同。B型钮钟直接源于铃,自形成期出现后,有独立的发展轨迹、一直延续到战国中期。而稍晚形成的A型钮钟则采纳铃与甬钟的优点,自形成期出现后,成为钮钟的主流,并演变成不同钮制、刻纹、枚制的各种样式,腔体形状在战国后期也有较大变化。值得说明的是,尽管B型钮钟的形制与甬钟没有直接关联,但无论哪一型钮钟,其铸造工艺、调音手法等都不可避免地受到西周以来先进的甬钟制造技术影响。

2.A型Ⅱ2式钮钟的发展轨迹与战国到秦、汉之间双音钟铸造技术的传承

B型钮钟至战国后期再无发现,A型钮钟的大多数样式也已销声匿迹,逐渐增多的明器钮钟宣告着先秦乐钟文化的没落。《汉书·礼乐志》云:“汉兴,乐家有制氏,以雅乐声律世世在大乐官,但能纪其铿锵鼓舞,而不能言其义。”[12]根据这段记载,先秦乐钟文化至汉初似乎已彻底沦丧,先进的双音钟铸造技术也被认为就此失传。山东章丘洛庄汉墓乐器出土后,研究者普遍认为该墓编钟的器形、纹饰、音梁、调音手法等具有明显的西汉初期风格,也吸引我们对双音钟铸造技术在战国到秦、汉之间的流传途径进行思索——发现自战国后期兴起的A型Ⅱ2式钮钟在漫长的衰落期里一直延续,直至西汉前期,只是秦、汉制品比战国制品腔体更短、鼓腹程度更大,而其中不乏一钟双音的实用钟。显然,A型Ⅱ2式钮钟是这个特殊时期编钟文化传承链条上关键的一环。

除上述两例外,其余A型Ⅱ2式钮钟均为秦至西汉前期制品。本文认为,东周时期齐国编钟铸造水平较高、并已有《考工记·凫氏为钟》这样较成熟的理论总结,时代较早的A型Ⅱ2式钮钟出自战国晚期齐国墓葬,而齐文化又对秦、汉社会影响极大,因此秦至西汉前期A型Ⅱ2式钮钟的形成应是直接或间接受到战国后期齐国铸钟风格的影响。其中,与临淄商王村2号墓钮钟发现地点相近、年代相距不远的洛庄汉墓钮钟,不仅外形与之相似、编列情况与之相同,宫音标准及音阶构成也与之完全一致,表现出明显的承袭关系[13],是A型Ⅱ2式钮钟在齐国故地的直接延续和发展。其它地区秦至汉初钮钟所受影响或许是由于战国时期齐文化的对外传播、或许是秦统一后随着齐文化对统一政权的作用而获得;武帝时期大云山汉墓、南越王墓钮钟的铸造,则应与当时已经巩固的中央政权定制度、兴礼乐的需求有关,这两套钮钟与洛庄汉墓钮钟形制相似,且同为14件成编、与5件甬钟配套使用,显系对后者的效仿,这缘于国家的礼乐规定,也是先秦齐国钮钟间接影响的结果。

综上,A型Ⅱ2式钮钟战国后期兴起于齐国,不仅在当时影响到其它诸侯国的铸钟风格,还在秦统一后伴随着齐文化的传播而施影响于秦、汉乐钟,商、周以来逐渐发展成熟的双音钟铸造技术也由此得到保存。不过,西汉钟师虽能铸出一钟双音的乐钟,其调音手法却与先秦有所不同。而大云山汉墓编钟的内壁竟然出现了金属贴焊的痕迹,由此可见,当时的钟师已经不能事先预设钟腔壁厚、逐渐调校以达到音高准确,只能在钟铸好后以焊补的手段来调整音高,先秦时代先进的双音钟铸造技术至此已经是最后的回光返照。

计 统 钟铜体钮合青表土瓦出附

表续

表续

[1]李纯一.中国上古出土乐器综论[M].北京:文物出版社,1996:246-280.

[2]方建军.中国上古时代的钮钟[J].交响,1997(1).

[3] 同 [1]:246-247,276-280.

[4]同[2].

[5]烟台市文物管理委员会.山东蓬莱县柳格庄墓群发掘简报[J].考古,1990(9).

[6]临沂凤凰岭春秋墓、莒南大店老龙腰1号春秋墓发现地点相距40余公里,锦屏山东周墓所在地与二者直线距离分别为约90公里和70公里。

[7]同时期的青铜甬钟也表现出明显的衰落势头。

[8]陈梦家.海外中国铜器图录[M].台北:台联国风出版社,1976:40.

[9]王子初.中国青铜乐钟的音乐学断代[J].中国音乐学,2007(1).

[10]同[1]:247.

[11]罗勋章.刘家店子春秋墓琐考[J].文物,1984(9).

[12]班固.汉书.二十五史·汉书上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:105.

[13]米永盈.商王村二号战国墓与洛庄汉墓钟磬承袭之关系[J].音乐研究,2013(3).