问题化学习者的理想课程

——上海市教育学会宝山实验学校课程建构之逻辑

2017-01-07王天蓉

王天蓉

问题化学习者的理想课程

——上海市教育学会宝山实验学校课程建构之逻辑

王天蓉

面对目前“碎片化的课程结构模式”“浅层化的课程学习模式”“工业化的课程实施模式”,努力实现让科学世界与生活世界紧密连接、让基础学力与个性潜能紧密连接、让身心逻辑与认识逻辑紧密连接的课程连续体是上海市教育学会宝山实验学校课程建构之逻辑。

问题化学习 课程设计 课程连续体

一、问题化学习者与学校课程

(一)学校要培育怎样的人

对于上海市教育学会宝山实验学校而言,作为问题化学习的母体实验学校,着力培养的是“面向未来的问题化学习者”,即培养有教养又有未来适应性能力的人,努力让学生们拥有“适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”,包括有德行、有知识、会学习、善应对、能合作、爱创造。

(二)问题化学习者需要怎样的课程

上海市教育学会宝山实验学校将问题化学习界定为通过系列的问题来引发持续性学习行为的活动。它要求学习活动以学习者对问题的自主发现与提出为开端,用有层次、结构化、可扩展、能持续的问题系统贯穿学习过程和整合各种知识,通过系列问题的解决,追求学习的有效迁移,实现知识的连续建构。

问题化学习者不断延展的问题把学习带进了无限可能的“生活世界”与“科学世界”。学校需要怎样的“课堂结构、课程结构、学校结构”来支持学生无边界的学习,又应该以怎样全新的视角、更大的空间动摇学科的边界、班级的边界、教室的边界与组织的结构,从而释放孩子们的潜能,激发教师们的创造,建设一个充满无限可能的学习时域?于是,课程设计的逻辑,包括课程建构的方式,内容呈现的方式,以及学习的进程,都需要通过问题以及问题解决的过程被深度重构。

(三)目前的课程如何不适应

目前的课程与教学结构,学习还没真正展开就已被迫结束;问题还未充分解决,就已关闭大门。学习者延展的问题,跨界的问题,自己感兴趣的问题,被“碎片化的课程结构模式”“浅层化的课程学习模式”“工业化的课程实施模式”扼杀在摇篮中。学习者似乎很难有机会在新情境中解决问题,而教育要面向学习者的终身发展,核心的要义在于培养学生解决新问题的适应性能力。

(四)学校课程在哪里突围

义务教育阶段,个性化教育缺乏选择性的课程,需要开设适应性的课程以支持学生个性发展。课程实施过程中统一的35分钟、40分钟课时造成碎片化学习,难以展开深度学习。小学需要加强生活主题综合课程,初中加强领域综合课程。因此需要开放更灵活的组织形式为各种类型的课程实施服务:包括在从分科走向融合的过程中如何保障优质的教学资源、提供优良的学习环境,实现优化的实施路径;如何规避包班的资源风险并更好地实施主题课程;如何预防走班的组织风险并为每一个学生提供更针对性的课程。

(五)问题化学习者的理想课程

问题化学习者的理想课程是以“学习为中心”的课程,我们始终认为,学习先发生,教育才产生。一旦当孩子有机会提出自己的问题的时候,我们就会发现不一样的孩子,不一样的学习。由此,上海市教育学会宝山实验学校从三个视角来重构课程。

从学习的主动发生机制重构课程:让学习主动发生,并让学习主动持续发生与主动交互发生。

从学生学习的权利与义务重构课程:让学生有学习知情权并学习自我判断,让学生有学习选择权并学习自我发现,让学生有学习决定权并学习自我规划。

实现学生“多元个性发展”重建课程:个别化学习诊断发现每一个不一样的学习者;个性化学习路径发展不一样的学习者;个性化课程支持成就不一样的学习者。

同时,我们基于问题化学习努力实现教程向学程的转化。通过问题的提出锚定学习的起点;通过系列问题的解决、学习路径的发现实现教学流程再造;通过进阶式的自主学习设计实现“我要学”“教我学”“我会学”“我能学”的学程系统。

问题化学习者的理想课程,是通过“问题”“问题化学习”“问题化学习者”“问题解决的适应性成长”,对课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价进行全面重构。首先,通过问题化学习者的关键能力与必备品格,在课程目标上贯彻国家意志,达成课程标准,体现学校育人目标;其次,通过问题重构课程内容,协调学科逻辑与认知逻辑,进而使课程内容更凸显认知的规律;再次,基于问题化学习实施课程,通过现代信息技术支持变革的学习,使学习的发生与发展重回主体培育的教育价值;通过问题解决的适应性成长评价学习的成效,在课程评价上实现“面向综合素质+聚焦核心素养”。

二、问题化学习与课程连续体建构

学校课程编制是一件严肃的事。分析课程发展史钟摆现象的背后原因,就需要用历史的眼光对当今教育发展与课程趋势作出理性判断。百科全书式的学科课程与经验取向的活动课程之间,就呈现了从柏拉图时代就开始的理性主义与经验主义的两千年之争。以学科为中心,以儿童为中心,还是以社会为中心,偏重智育的学科教育与理想化的生活教育之间似乎从未停止过硝烟。事实上,分科课程与综合课程之间,更体现了现代主义导致的学科分化与反现代所提倡的知识综合。过度分科课程导致学习的被动隶属,而综合课程似乎更能凸显孩子们的学习主体能动。然而,综合课程却难以给予学习者专业领域的特定知识与技能。而这些,也会影响学生解决问题的深度。

由此,在学校课程体系构建的过程中,我们以非智力、智力等学生身心发展规律为前提,从三个维度思考并构建连续的课程体系,我们称之为课程连续体。

维度一:建构让科学世界与生活世界紧密连接的学校课程连续体

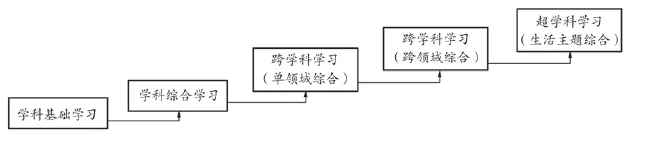

学校课程的意义,不是给孩子建造一个科学世界让他逐渐地远离自己的生活世界,而是让他(她)通过科学世界的学习更深刻地认识、理解并探索自己的生活世界,以及在自己的生活世界里感受科学世界的次序与美感。如图1所示,围绕分科学习与综合学习,学校建构了让科学世界与生活世界紧密连接的学校课程连续体。如语文阅读与写作是学科的基础性学习;语文综合学习是学科综合学习活动课程板块,体现了听说读写能力的综合发展;学校一至八年级的科技探索课程整合了原先的科学课程、劳动技术、信息技术,是跨学科学习(单一领域综合);而初中的大综合主题课程,围绕同一个知识(学术)主题实现跨领域综合学习:小学一二年级每周12课时以生活主题为主题的综合学习,更是一种大综合超学科学习。多少年来,课程演绎了分久必合,合久必分的历史轮回。但从问题发现与解决的过程看,不是简单的“合”,而在更深处走向融合。也不是简单的“分”,而是在更高处形成学问。

维度二:建构让基础学力与个性潜能紧密连接的学校课程连续体

图1 连续体1:科学与生活——分科、综合

在保障基本的课程学习基础上,就需要根据差异进行课程处理。基本的处理方式是先将课程模块化,再将模块层级化,也就是先分类,再分层。从基础共修、差异必选、拓展自选到特殊自选,为学生构建起兼顾能力缺陷与潜能特长,满足共性要求与个性需求的丰富而连续的课程体系。如图2所示,在共性学习与个性学习的张力之间学校构建了分科课程与综合课程的差异课程连续体。分科课程包含基础部分、差异化课程(分类以及分层课程)与个别化课程,综合课程包含共修课程、选修专题以及个人课题。分科课程中的差异化课程、个别化课程,综合课程中的个人课题,以及特殊潜能课程共同构成了学生的个性化课程,它们让课程更具有选择性。每个学习者都必须有基础性的学能,所以每一个领域都有基础共修课程;然而随着学习的进程每个人都存在,能力结构与水平差异,所以需要分类分层后的必选课程;此外每个人会有兴趣的差异,所以会有拓展自选课程,这样他的兴趣才会得到舒展,学习才会得到持续。让学生不因兴趣而停止,也不因水平障碍而停止。

维度三:建构让身心逻辑与认识逻辑紧密连接的学校课程连续体

皮亚杰将儿童从出生后到15岁的智力发展划分为四个阶段。感知运动期、前运算期、具体运算期与形式运算期。除了在认知的发展上,在运动、情感、社会性与人格发展方面,儿童都表现为一定的身心发展规律。例如,6岁左右的儿童是掌握的词汇最快的关键期;6—7岁是速度、灵敏度发展的关键期;8岁左右是孩子自学能力开始形成的关键期;9岁左右是儿童初级哲学思维产生的关键期。由此,我们从儿童到少年,从感知运动到形式运算,从生理变化到人格发展,从自主性到社会性,为学生建构起让身心发展与认知发展并行而连续的课程体系。让课程内容与类型、实施方式与进程、评价方法与运用更加符合学生发展、教育教学的规律。

图2 连续体2:共性与个性——选择、需求

表1 不同学段课程类型权重

表2 不同学段实施方式权重

总之,我们正努力构建的是问题化学习者的理想课程:让问题重构课程的认知逻辑;让问题化学习重建课程的连续体结构;让问题化学习者们共同创造可以生长的课程!

王天蓉 上海市宝山区教育学院 201900