基于教学内容适切性的高中物理教学案例研究

2016-10-31周长春

周长春

摘 要:教学内容要与学生的一般认知能力、一般生活经验、具体学科思维特点、具体学科先备知识技能相适切.教学要遵从学生的认知规律,要在事先了解学生原有认知结构的基础上,帮助学生加强新旧知识经验之间的联系.

关键词:教学内容;适切性;认知能力;生活经验;学科思维;先备知识

教学内容适切性是教学内容选择、组织、表达与学生的学习准备之间的适合性质和程度.学习准备是指学生原有的知识水平或心理发展水平对新的学习的适应性[1].基于教学内容适切性的高中物理教学案例研究,就是要解决教学内容的适切性问题.

加速度是运动学中极为抽象的概念,赵凯华明确指出:“这是人类认识史上最难建立的概念之一,也是每个初学物理的人最不易真正掌握的概念.”[2]著名哲学家罗素评价道:“加速度的基本重要性,也许是伽利略所有发现中最具有永久价值和最有效果的一个发现.”爱因斯坦指出:“今天我们难以估量,在精确地建立加速度概念的公式并且认识它的物理意义时,该显示出多么大的想象力.”[3]如何搞好加速度等核心概念教学,引导学生避免高一刚入学就出现物理学业上的新两极分化门槛,需要智慧和方法.

一、教学内容要与学生一般认知能力相适切

不同个体的一般能力在表现早晚、发展水平、认知结构以及不同性别等方面表现出极大差异,教学内容要以大多数学生认知发展水平的一般特点为基础,选择、组织、设置恰当的形式呈现相应的学习内容.“基础性”是评价教学内容与学生一般认知能力适切性的一个重要指标,同时,教学内容应尽量满足不同层次学生的发展需求,实现每个学生都得到最大限度发展的学科教育,着力做到在满足促进学生全面充分发展的同时又满足“层次性”要求;根据维果茨基最近发展区理论,教学必须超越学生已有水平,走在发展的前面[4]120,因此教学素材选择、组织、表达要为创设最近发展区服务.

从初中的定性、具体、感性到高中的定量、抽象、理性,物理课程跳跃很大.

高一是学生的抽象逻辑思维由经验型向理论型水平转化的关键期,到了高二这种转化初步完成[4]118.但刚入学的高一学生的抽象思维在很大程度上还属于经验型,他们的抽象逻辑思维需要感性经验的直接支撑,因此,在高一要搞好高中与初中课程衔接,促进学生由经验型向理论型水平转化.

加速度是在研究落体运动规律时提出来的,当时还没涉及减速运动.关于“自由落体”整个概念形成过程中,一共有6次重要进展.学者研究表明,学生与物理学家共同体掌握“自由落体运动”都经历了渐进期、高原期和突变期[5],因此,加速度概念的教学不能一步到位,它必须经过一系列的渐进式学习与问题解决才能完成.

由于学生物理学习的进程与人类研究物理学的进程相似,这就要求教育者在给学生引入新科学学习内容之前,必须搞清历史上科学家探索内容的过程、遇到的困难和怎样克服这些困难的,搞清科学发展过程中与该学习内容相关的各种错误的前科学概念、观念,为学生设计出能够经历科学探究活动和过程的课程实施计划和结构.基于此,《新概念高中物理读本·第1册》[6]第一章“质点运动学”前五节分别是:“过程 变化率及其图解表示、运动及其时空描述、速度 加速度、 质点的直线运动、矢量”, 这样既先补充了学生数学方面准备的缺陷,又为化解平均速度、瞬时速度和加速度的教学难点做好了铺垫,针对单向的直线运动来定义速度,与初中物理很好地衔接起来,淡化了位移、速度和加速度的矢量性,其编排思路与思想值得我们感悟与借鉴.

关于加速度,在不同的学习阶段,解决的主要问题不同,见表1.

在课程标准关于《运动的描述》学习中,笔者认为学生至少需跨越四个台阶:描述位置变化——矢量的台阶、平均速度——等效的台阶、描述速度变化快慢——比值定义法的台阶、用图像描述运动信息——图像物理意义的台阶.而在加速度的学习过程中均会涉及这四个台阶,跨过了这四个台阶,才能避免新入学就出现物理学业上的新两极分化.

粤教版必修1先重点搞懂加速到某一速度和由某一速度减小到0,至于由某一速度先减小到0后再反向加速类的问题,粤教版将其纳入必修2“竖直方向的抛体运动”中重点解决.粤教版的编排,更有助于分解加速度的学习台阶.

二、教学内容要与学生一般生活经验相适切

学生生活经验是课程教材开发的出发点,生活经验在教学内容中主要体现为素材选择和情境创设,选择教学素材、创设学习情境需要遵循目的性、真实性、多样性、均衡性四个原则.评价教学内容与学生一般生活经验的适切性也要从四个原则出发,使教学素材的选择和学习情境的创设不明显偏向某个群体,做到与学习内容的目的密切相关、与学生日常生活中经历的或者所闻所见的现象等生活经验真实相符、与学生生活经验的多样性相连.

各学科课程标准都强调学生生活经验的重要性,物理教学特别强调凸显从生活走向物理,强调情境创设的生活性,努力做到“复杂问题简单化,简单问题理性化,理性问题具体化”.教学内容应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展.提供给学生的素材是越贴近学生生活、联系社会实际等越熟悉越典型的素材越适切.素材过多会淹没物理问题的主题和本质,关键要对展示的素材进行深度挖掘,尽量用情境熟悉、现象典型、源于生活的素材凸显物理问题的本质.高一学生积累了丰富的运动素材,如有观察飞机飞过上空的感觉、骑自行车上坡减速(下坡加速)体验、跑步起跑加速的经历、公交车启动与刹车(缓缓进站与紧急刹车)等乘车的经历与体验、乘坐扶梯(电梯)的经历与体验、观察到摩托车比卡车启动快.引用看似熟悉的素材,如从电视里才能间接感知火箭发射、赛车的启动用于教学,效果不会很好,而对大多数农村中学的学生而言,通过电视也很难感知火车加速、飞机降落,人教版必修1编入了“汽车和火车的速度都在增加,但速度增加的快慢不一样”的素材,其均衡性弱,并不适合于大多数学生.而粤教版利用“飞机匀速飞行、汽车从静止启动、运动员冲刺后的速度变化”三个素材较好地凸显了素材应用的目的性、真实性、多样性和均衡性.

三、教学内容要与学生具体学科思维特点相适切

评价教学内容总是与具体学科相关,不同具体学科具有自身的(信息加工、理解、记忆和交流有关的心理活动)学科思维特点.同时,与一般认知能力一样,具体学科思维发展也表现出一般性和个体差异性,同时按照维果茨基的最近发展区理论,也要考虑到发展性.因此,教学内容与具体学科思维特点适切性的评价指标,也从“基础性、层次性和发展性”等三个方面进行:基础性指教学内容应该符合相应学科大多数学生的学科思维特点;层次性指教学内容应该考虑到相应学科不同学生思维发展特点的个体差异;发展性指教学内容要为相应学科不同思维水平的学生均预留发展空间.

思维是智力与能力的核心,物理思维是物理智力活动的核心.物理思维不仅具有抽象性,而且具有形象性,形象思维是物理思维的先导,抽象思维是物理思维的核心,在具体的物理思维中往往两种思维同时并存,并且相互作用、相互补充[7].高中物理研究对象多,动态思维多,理想模型多,所涉及的研究对象和研究过程多是利用理想化的方法建立理想化的研究对象和理想化的研究过程.因此,应在初中学生已有的初步分析、概括能力的基础上,突出抽象、概括,以及科学推理能力的培养.

四、教学内容要与学生具体学科先备知识技能相适切

建构主义认为,学生具有丰富的知识经验,往往能够借助已有知识经验和相应的认知能力,对某些没有见过的问题形成合乎逻辑的假设,并做出某种解释.在教育教学中应该将学生已经具有的先备知识技能作为新内容的生长点,引导学生在已有知识经验基础上学习新知识技能.因此,组织教学内容时,要事先了解学生原有认知结构中知识经验的状态,帮助学生加强新旧知识经验之间的联系.

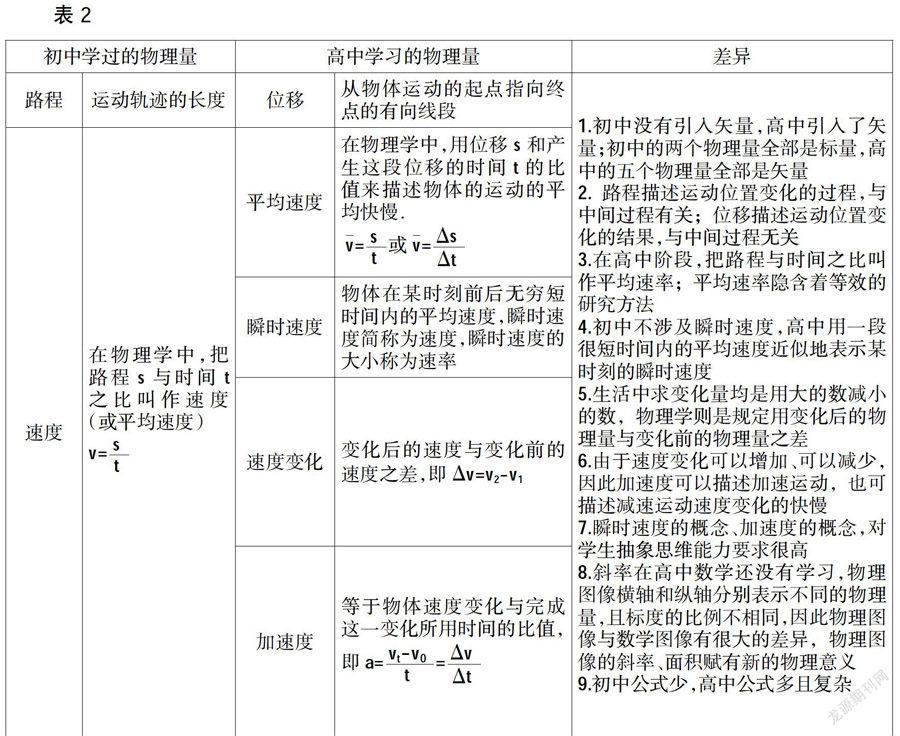

高一开始就是运动学,涉及六个物理量和大量矢量,数学跟不上,且物理学习中的矢量、斜率、三角函数、几何都是先于数学的学习.“位移”“平均速度”的概念与初中所获得“路程”“速度”是标量这一前概念有较大的思维跨度.接着还要跨越“瞬时速度”和“加速度”的门槛,整章难度极大.高中与初中物理对应的物理量(概念)的主要差异见表2.

弄清为什么要引入平均速度,对把握平均速度学习的难度与广度非常重要.事实上,对于非匀变速以外的曲线运动,平均速度是不能描述物体运动的平均快慢的.笔者认为高中阶段学习平均速度主要基于以下六点:一是为粗略地描述物体空间位置变化快慢的需要;二是理解瞬时速度概念的需要;三是求瞬时速度的需要;四是推导匀变速直线运动的位移-时间公式;五是理解s-t图像图线割线和切线斜率的需要;六是研究匀变速运动的需要.其中前四个需要是基本需要.

弄清为什么要引入(平均)加速度,同样非常重要.笔者认为高中阶段学习平均加速度主要基于以下五点:一是描述速度变化快慢的需要;二是理解瞬时加速度概念的需要;三是理解v-t图像图线割线和切线斜率的需要;四是研究匀变速直线运动的需要;五是研究匀变速曲线运动的需要.其中前四个需要是基本需要.

学习运动的描述时的主要思维障碍是相关概念的干扰.一是在学习物理概念时,学生常常不能区分相邻、相近的物理概念,如速度、加速度,考试中仅30%左右的学生能正确区分速度和加速度的概念.二是前科学概念的干扰,如初中《怎样比较运动的快慢》学过的速度对高中《运动快慢的描述》平均速度概念的干扰.学生对“加速”一词已有的认识,对正确理解加速度的概念会起干扰作用,为了防止“加速”对理解加速度带来困惑,笔者在引导学生学习加速度的定义有意强调,加速度也叫作速度的变化率,并在板书中着力凸显,即a=.

由于“加速度”的内容编在“力学”之前,因此,对加速度矢量性的认识就更困惑.各版本对加速度为什么有方向均没说清楚.笔者认为加速度矢量性教学可像《新概念高中物理读本》一样,先淡化处理,事实上伽利略当时研究落体运动规律提出加速度的概念时,并没有意识到加速度是矢量.也可按以下四步解决:第一步,设计问题串:一物体静止在水平面上,以加速度1m/s2做匀加速运动,10s后的速度是多大?若不指明加速的方向,能判断10s末物体的运动方向吗?若向东加速,则10s末物体向哪个方向运动?第二步,引导学生得出加速度不仅有大小,还有方向,是矢量;第三步,再以直线运动为例,说明加速运动、减速运动加速度的方向与运动方向的关系;最后,用人教版的素材,分析速度变化的方向与加速度方向的关系.

参考文献:

[1]王晓丽,等.教材适切性评价指标体系的理论及实证研究[J].课程·教材·教法,2014(10):40.

[2]赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程·力学[M].北京:高等教育出版社,2006:18.

[3]中华人民共和国教育部师范司.运动学[M].北京:人民教育出版社,1999:22-23.

[4]李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,1991.

[5]母小勇,马娜.学生与物理学家共同体概念形成过程相似性[J].课程·教材·教法,2015(3):73.

[6]赵凯华,张维善.新概念高中物理读本(第一册)[M].北京:人民教育出版社,2006:1-35.

[7]田世昆,胡卫平.物理思维论[M].南宁:广西教育出版社,1996:15.