植酸酶在斑点叉尾鮰和罗非鱼饲料中的应用

2011-08-09吴广兵石学刚

吴广兵 石学刚

斑点叉尾鮰和罗非鱼是世界范围内主要的养殖鱼类。在我国,斑点叉尾鮰和罗非鱼的养殖主要集中于南方地区,养殖产量每年递增15%。由于近几年来鱼粉供给的不足和价格的暴涨,斑点叉尾鮰和罗非鱼的饲料配方中已使用少量或不使用鱼粉,这样造成配方中磷含量的降低。为了满足鱼对磷的需要量,必须通过添加磷酸氢钙或磷酸二氢钙等无机磷酸盐来弥补。但无机磷酸盐的添加容易造成对水质的污染,且无机磷是不可再生原料。为了减少对环境的污染,维持水产养殖业的可持续发展,饲料中添加植酸酶就成为一种有效的提供磷源的方法之一。

植酸(phytic acid)的化学名称是环己六醇六磷酸酯,分子式为C6H18O24P6,分子量为660.8,是一种黄色液体,呈强酸性,易溶于水。植酸的化学结构决定了它对其它离子有很强的络合性。植酸酶(肌醇六磷酸酶)是能将植酸 (肌醇六磷酸)分解为肌醇和无机磷的一类酶的总称。植物蛋白消化率低的主要问题之一就是植物饲料中的抗营养因子——植酸,在有些植物中植酸的含量高达70%以上。在畜禽饲粮中添加植酸酶能有效提高植酸磷的利用率,降低磷对环境的污染并消除植酸的抗营养作用,从而改善了蛋白质、矿物质等营养物质的利用率。植酸酶在水产饲料中的应用尚处于研发阶段,由于pH值活性的范围较窄和热稳定性差,其活性易受水产饲料加工工艺等因素的影响,限制了其在水产饲料中的推广应用。目前,对鱼饲料中植酸酶应用的研究主要集中于植酸酶对不同种鱼类的作用及优化的添加剂量。国外和国内的许多研究表明,植酸酶的添加可以提高斑点叉尾鮰和罗非鱼的生长性能,且研究结果较一致。本文通过对植酸酶在斑点叉尾鮰和罗非鱼上的应用效果的总结以推动植酸酶在斑点叉尾鮰和罗非鱼饲料中的应用。

1 斑点叉尾鮰和罗非鱼的磷需要量及植酸酶pH值和温度最适范围

1.1 斑点叉尾鮰和罗非鱼的磷需要量(见表1)

表1 斑点叉尾和罗非鱼的磷需要量

表1 斑点叉尾和罗非鱼的磷需要量

种类斑点叉尾鮰斑点叉尾鮰罗非鱼罗非鱼罗非鱼磷需要量(%,有效磷)0.40 0.45 0.50 0.50 0.76~0.79文献来源Wilson等(1982)NRC(1993)NRC(1993)Robinson等(2003)Phromkunthong等(2008)

磷是鱼类所需要的重要的矿物元素,它们是组成骨骼的重要成分。当饲料中磷不足时,会影响到鱼类骨骼的发育,出现畸形,生长迟缓。因为天然水体中磷的含量较低,而且鱼类对天然水体中磷的吸收率较低,所以鱼类对磷的摄取主要依赖于饲料。Wilson等(1982)报道,斑点叉尾鮰对有效磷的需求量是0.4%,这与NRC(1993)报道的斑点叉尾鮰有效磷需求量是0.45%相接近。但不同的研究报道中罗非鱼的有效磷需求量差异较大。据NRC(1993)和Robinson等(2003)的报道,罗非鱼的有效磷需求量是0.5%。但Phromkunthong等(2008)指出,罗非鱼最佳生长所需的有效磷为0.76%~0.79%。因此,罗非鱼的有效磷需求量还需要进一步的研究来确认。

由于水中钙的含量远大于磷,鱼类能够通过鳃和皮肤吸收水中溶解的钙盐,所以如果鱼类饲料中钙含量不足,鱼可以通过吸收水中的钙而得到补充。一般养殖鱼类的钙磷比例为1:1或2:1,对饲料中磷的需要量为0.7%左右。用钙磷比例为1.5:1的饲料(饲料中含钙和磷分别为1.5%和1.0%)饲养斑点叉尾鮰,其生长和饲料转化最佳(Andrews等,1973)。

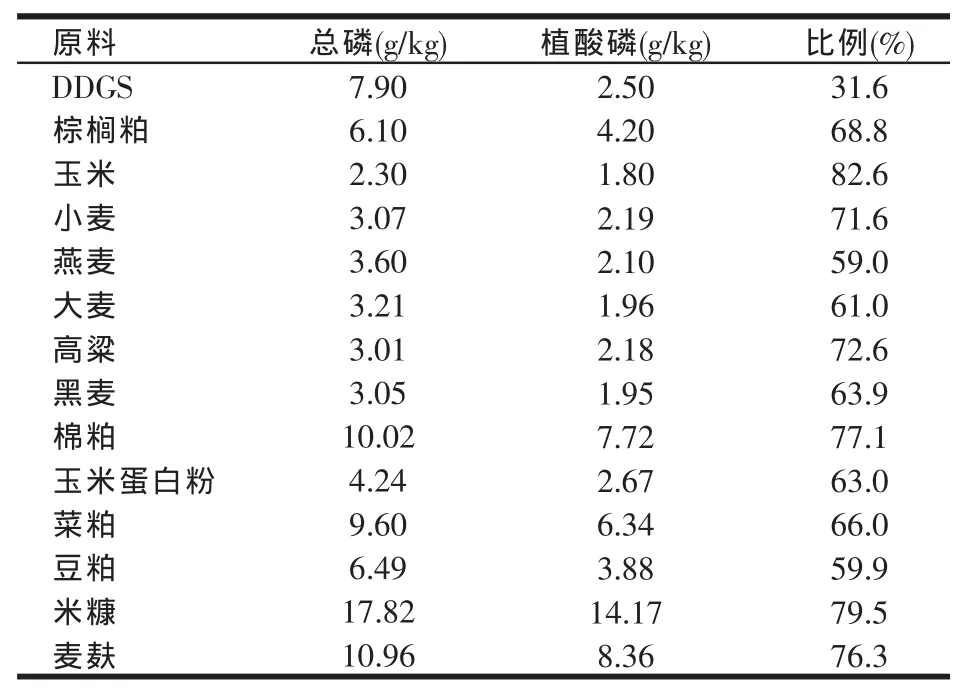

1.2 饲料中的植酸磷及其影响

各种植物原料中植酸磷含量见表2。表2的数据表明,大部分鱼饲料原料中的植酸鳞的含量超过60%以上。DDGS的植酸磷含量低是由于DDGS是玉米经过发酵后的残留物,部分植酸磷已被发酵时细菌产生的植酸酶所分解。鱼类消化系统中缺乏内源性植酸酶,未被利用的植酸磷和残留的未吸收的磷酸盐随排泄物被排入水体,不但造成了饲料原料的浪费,而且造成了对水质等环境的严重磷污染。

表2 各种植物原料中植酸磷含量

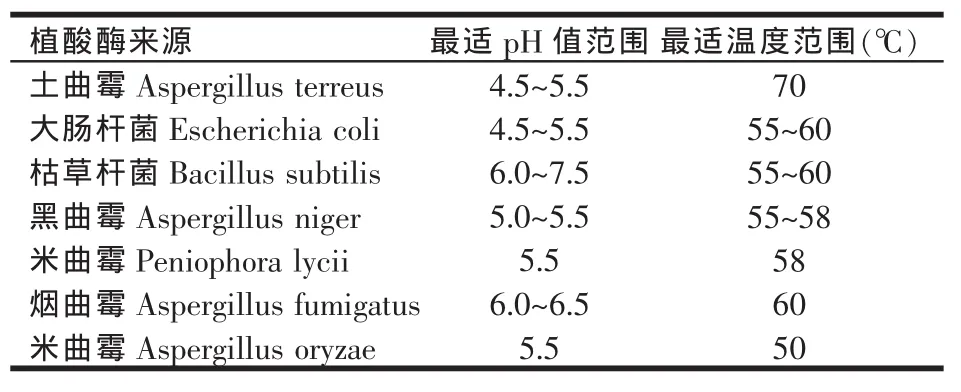

1.3 植酸酶的pH值和温度适合范围

植酸酶在自然界中广泛分布,植物和微生物都可以产生植酸酶。有一些饲料原料如小麦、米糠和麸皮等含有内源性植酸酶,但这些内源植酸酶的pH值适合范围窄且不耐鱼料制粒加工的高温(90℃以上),它们的稳定性相对于细菌植酸酶低得多。另外,谷物内源植酸酶的生物学效价远低于细菌性植酸酶(Zimmermann等,2002)。

几种微生物植酸酶的pH值和温度最适范围见表3。表3的数据表明,大多数商业植酸酶的最适pH值范围在4.5~6.5之间。根据植酸酶的最适pH值,可将其分为酸性植酸酶和中性植酸酶两大类。酸性植酸酶的最适pH值在5.0附近,而中性植酸酶的最适pH值在8.0附近(Konietzny等,2002)。斑点叉尾鮰和罗非鱼的消化道前端pH值(1.5~6.2)范围适合酸性植酸酶的最适范围。但无胃鱼如鲤鱼和草鱼的消化道pH值范围在6.0~7.3,可能更适合中性植酸酶作用条件。大多数植酸酶的最适稳定范围是60℃左右,因此,如果没有特殊工艺处理,如通过基因工程对基因进行改良或通过包膜工艺处理,植酸酶是很难耐受高温处理的,鱼料高温加工过程对普通植酸酶活性的影响较大。

表3 几种微生物植酸酶的pH值和温度最适范围

2 植酸酶在鱼饲料中的应用效果

2.1 植酸酶对斑点叉尾鮰和罗非鱼生产性能和骨磷的影响(见表4)

磷是核酸和细胞膜的重要组成成分,也是骨骼组织的主要组成成分,因此,磷是鱼类生长、骨骼发育和繁殖的主要营养素。一般认为,在鱼类饲料中添加植酸酶,可使磷的利用率提高20%~45%。Jackson等(1996)报道,在斑点叉尾鮰饲料中添加植酸酶可以促进鱼骨骼中磷的沉积作用。在斑点叉尾鮰饲料中添加1000FTU/kg和2 000 FTU/kg植酸酶可将磷的吸收率从负对照组的31.2%提高到55.1%和62.5%(Eya等,1997)。Li等(1997)试验表明,在斑点叉尾鮰饲料中添加植酸酶(250、500、750 FTU/kg)与添加1%磷酸氢钙的正对照组在体增重和饲料系数上没有显著性差异。Robinson等(2002)报道,在斑点叉尾鮰饲料中添加植酸酶可以将无磷酸氢钙组的生长性能恢复到添加0.75%磷酸氢钙组的水平。而在斑点叉尾鮰饲料中添加植酸酶组(250、500 FTU/kg)和添加1.5%磷酸氢钙在增重和饲料系数上无差异(上海海洋大学未发表试验结果,2011)。Yan等(2002)报道,植酸酶的添加量(500~2 000 FTU/kg)和斑点叉尾鮰骨中的磷、钙、锰和锌的含量成正相关。综上所述,在斑点叉尾鮰料中添加500 FTU/kg以上的植酸酶可最低取代0.75%的磷酸氢钙(0.12%有效磷)。

表4 添加植酸酶对斑点叉尾鮰和罗非鱼生长性能和磷消化率的影响

在罗非鱼饲料中添加500 FTU/kg植酸酶不能改善罗非鱼体增重,而将植酸酶添加量提高到1 500 FTU/kg可明显提高体增重(Furuya等,2001)。罗非鱼饲料中添加750 FTU/kg以上的植酸酶,鱼体增重、采食量、饲料系数、骨灰分和骨磷含量与添加1.5%磷酸氢钠组的水平相当,但添加500 FTU/kg的植酸酶组的骨灰分和骨磷含量低于添加1.5%磷酸氢钠组(Libert等,2005)。添加500 FTU/kg植酸酶在罗非鱼饲料中才能将体增重提高到添加1.5%磷酸氢钙的水平,但无法恢复饲料系数到添加1.5%磷酸氢钙的水平(上海海洋大学未发表试验结果,2011)。以上的研究结果表明,添加750 FTU/kg的植酸酶可以代替一部分磷酸氢钙。有关添加植酸酶对有效磷的准确替代量还需要进一步的研究来确定。通过使用植酸酶可以避免因使用品质不良的磷酸氢钙引起的氟中毒。周国栋等(2001)对采集的32个磷酸氢钙样品进行分析,结果发现其中7个样品氟含量超标,超标率高达21.9%。而用植酸酶代替磷酸氢钙,可以避免因氟超标而导致动物中毒现象,提高饲料的安全性,从而为食品安全提供保障。

2.2 植酸酶对鱼类蛋白质、氨基酸和能量利用率的影响

植酸作为抗营养因子,不仅影响磷和钙的消化吸收,更重要的是影响了蛋白质、氨基酸和能量的利用率。植酸上磷酸基团可以与蛋白质上阳离子基团结合,使蛋白质溶解性降低,从而影响蛋白质消化。由于日粮中植酸含量、鱼种类、饲料成分、pH值的不同,得到的研究结果也会有差异 (Cao等,2007)。Libert等(2005)报道,随着植酸酶在罗非鱼饲料中的添加量从500 FTU/kg增加到1 250 FTU/kg,蛋白质和能量的利用率呈线性增长。在斑点叉尾鮰饲料中,植酸酶的添加量和蛋白质、能量、氨基酸的消化率呈正相关。这些潜在营养价值的提高,可以有效节省饲料配方成本。

2.3 减少环境污染

植酸酶的使用通常可降低家禽和猪粪便中磷含量的20%~60%,减少磷对环境的污染。Jackson等(1996)报道,添加植酸酶能促进骨骼中磷的沉积,粪磷较对照组降低33%。Li等(1997)的研究结果表明,植酸酶的添加可减少粪磷达64%。在其它鱼试验中也有类似的结果。Schafer等(1995)用鲤鱼作试验,在总磷含量为7.2 g/kg的饲料中添加500 FTU/kg和1 000 FTU/kg的植酸酶,结果鱼体增重和鱼体灰分含量显著提高,与不添加磷组和添加2%磷酸二氢钙组相比,磷的排泄量分别低28%和25%。由于鱼的粪便直接进入水体,如果通过植酸酶的添加减少粪磷含量,可以减少高磷引起的水体中单细胞藻类的过度繁殖导致的水质不稳定,从而影响鱼的生长,因为鱼类的生长和存活与水质稳定关系密切。

3 影响植酸酶作用效果的因素

3.1 温度和pH值

温度对植酸酶的活性影响显著,在一定的温度范围内,植酸酶水解底物的速度随着温度升高而加快,但它是一种蛋白质,高温会使其活性下降乃至失活。植酸酶在某一温度下变性的程度,与在该温度下持续时间的长短有关,持续时间越长,变性程度越大。目前,市场上的植酸酶耐高温上限都在80℃以下,少数国际领先的酶制剂生产商已经商业化生产抗高温植酸酶,其耐温上限为95℃(如丹尼斯克福磷生TPT),已基本可以克服沉水鱼料的制粒和调质温度对酶活的影响。因此,对普通沉水罗非鱼饲料和斑点叉尾鮰饲料,可以使用耐高温的植酸酶。但由于饲料生产加工有变异性,一方面需要严格控制制粒的温度和湿度,另一方面需要经常分析、检测饲料中植酸酶的存活率,这样可避免条件变化对植酸酶作用的影响。对膨化斑点叉尾鮰饲料和罗非鱼饲料而言,由于膨化温度已超过110℃,目前的商品耐高温植酸酶也无法保障较高存活率,因此应使用液体后喷涂设备的液体植酸酶为主。在其它条件不变时,酶在最适pH值时活性最高。

由于消化系统中pH值范围的差异,对不同的鱼植酸酶显示不同的效率。pH值范围广的植酸酶效果会更好。由于罗非鱼和斑点叉尾鮰都是有胃鱼,消化道前端的pH值范围为1.5~6.2,与目前的商品植酸酶pH值范围接近,因此,目前商品植酸酶在罗非鱼和斑点叉尾鮰中可以应用。但对草鱼和鲤鱼等无胃鱼,消化道前端的pH值范围为6.0~7.3,目前商品植酸酶的活性受到较大的影响,中性植酸酶的效果会比较理想。曾红等(2001)报道,300 FTU/kg的中性植酸酶能和1 000 FTU/kg的酸性植酸酶具有类似的效果,当中性植酸酶添加到1 000 FTU/kg时能够完全替代无机磷。

3.2 日粮配方、营养水平及植酸磷浓度

配方组成也会显著影响植酸酶的应用效果。由于植酸酶作用于原料中植酸,因此,饲料配方不同,植酸酶的使用效果也不同。在含有较多植酸磷的植物性饲料配方中使用植酸酶较理想。如米糠中植酸含量为总磷的79.5%,而DDGS中植酸含量为31.5%,由此可见,原料中植酸含量的差异是相当大的。Cheng等(2002)报道,在虹鳟饲料中添加植酸酶的效果随着大麦、双低菜粕、小麦或次粉的使用而不同。添加植酸酶可使这4种原料总能利用率均显著增加,双低菜粕的总能利用率提高最多,而对磷的表观消化率影响最大的是大麦,其次是小麦、次粉和菜粕。

3.3 鱼的种类和生长阶段

鱼的种类和不同生长阶段对植酸酶的需求是不同的。Jackson等(1996)和Li等(1997)的研究结果均表明,在斑点叉尾鮰饲料中添加500 FTU/kg植酸酶可达到较高生长性能。而Libert等(2005)的研究显示,在罗非料中添加750 FTU/kg可得到较高的生产性能。一般鱼苗、鱼种阶段利用植酸磷能力较低,成鱼阶段较高。但目前几乎没有对同种鱼在不同生长阶段对植酸酶优化需求量的研究报道,因此需要进一步的研究来确定不同生长阶段对植酸酶最佳需求量。

4 植酸酶在鱼饲料中应用需注意的问题

4.1 植酸酶对热不稳定,在遇到高温时会使酶失去活性,而鱼饲料加工过程中温度通常高达90℃以上,因此,对酶活的影响较大。为了避免高温对酶活的影响,通常采用以下两种措施:一是使用耐高温植酸酶,目前商品化耐高温植酸酶的耐温上限是95℃,如果能适当地控制好制粒和调质的温度,沉水鱼料中使用耐高温植酸酶是可行的;二是待饲料颗粒出模后,冷却到安全温度时把液态酶均匀喷洒到饲料颗粒表面,不足之处是部分颗粒表面的植酸酶会流失水中,这就给液体植酸酶的应用增加了不稳定性。因此,在鱼饲料中使用植酸酶时,应该综合考虑各方面因素,确保植酸酶能够发挥最佳效果。

4.2 使用植酸酶不要只考虑其代替磷酸盐的作用,而应该更多地考虑它降解抗营养因子植酸后有效提高蛋白质、氨基酸和能量利用率的作用。鱼类对配方中蛋白质和氨基酸的需求比能量的需求更重要,应该加强植酸酶对蛋白质和氨基酸的潜在营养价值方面的研究,为植酸酶在鱼料中的进一步应用提供理论依据。

15篇,刊略,需者可函索)