流动儿童城市适应研究:基于跨区域文化适应的分析视角

2024-04-27饶苗邓磊

饶苗 邓磊

摘要:为了解跨区域之间的文化适应对流动儿童城市适应的影响,采用自制流动儿童城市适应问题访谈提纲,对湖南省X市2所小学共14名流动儿童进行半结构式访谈。结果表明:(1)流动儿童在城市适应心理状态及物理和人文环境方面较差,但总体状况良好;(2)流动儿童文化适应困难主要表现在前期人际关系紧张、语言沟通困难方面;(3)文化适应问题是造成流动儿童城市适应前期困难的主要原因。

关键词:流动儿童;跨区域流动;文化适应;城市适应

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)09-0026-05

一、引言

自20世纪90年代以来,我国的人口流动由“单身外出”方式向“举家迁徙”形式转变。随着流动人口“家庭化”趋势的明显增强,流动人口中18岁及以下儿童的规模也越来越大,这部分儿童被称为流动儿童或外来务工人员子女。流动儿童随父母从农村来到城市,面临的首要问题就是城市适应问题,能否很好地融入城市生活影响着他们的身心健康和学业发展。

流动儿童城市适应标准总体来说包括两个层面,一是心理适应,二是社会文化适应。心理适应包括心境和个性两个维度,社会文化适应包括人际关系、适应环境、外显行为、内隐观念、语言、学习六个维度[1]。目前,有关流动儿童的城市适应研究主要聚焦于流动儿童城市适应的现状和影响因素方面。研究表明,流动儿童城市适应状况较差,多数流动儿童并没有真正融入城市生活当中,只是一种“局部适应”[2]。流动儿童城市适应的影响因素包括个人、家庭、学校、社会四个方面,其中,社会因素方面主要包括社会歧视、社会支持、教育制度等。

近年来,越来越多的学者从城乡文化差异的角度探讨流动儿童城市适应问题,发现文化适应在流动儿童城市适应过程中占据着重要位置。有研究者发现,流动儿童城市适应受到城乡语言文化的差异、城乡生活环境的差异、城乡生活习惯的差异、城乡家庭教育的差异和城乡学校办学条件的差异等方面的影响[3]。冯帮[2]发现,流动儿童的城市文化适应问题主要表现在语言交流障碍以及风俗习惯差异大两个方面。张丽敏和田浩[4]研究发现,社會文化适应对心理适应具有预测作用。综上,随着经济的发展和人口的迁移,流动儿童在跨区域流动中必然要面对显著的文化差异,从而产生文化适应困难,而目前对这种由跨区域之间的文化适应所导致的适应困境的研究还比较少。

文化适应的研究始于美国,随着研究方法的不断丰富,出现了很多的理论。最具有代表性的过程理论是Lysgaard[5]提出的U型理论。该理论认为,人们在文化适应过程中会经历四个阶段——蜜月期、危机期、恢复期和适应期,并呈现出U型轨迹,即随着时间的推移,移民的文化适应会经历最初感觉容易,进而感到困难(孤独感和不愉快),最终又恢复至适应状态这一过程。在探索流动儿童文化适应现状的研究中,学者们提出了不同见解。王中会、张盼和Gening[6]研究发现,流动儿童的社会认同对文化适应具有显著的预测作用。鲍传友和刘畅[7]认为,流动儿童文化适应的总体状况良好,但在生活满意感、人际关系和环境适应方面表现一般,心理适应和心理健康方面得分较低。还有研究者指出,流动儿童的文化适应、文化认同和城市适应均在家庭经济状况、年级、来城市时间、性别、学校类型等方面存在显著差异[8]。国外关于流动儿童文化适应的研究探索了文化适应与亚洲移民的心理健康、心理调节、学业表现、心理咨询的关系及作用机制[9]。有研究发现,文化适应与个体的主观幸福感相关,社会联系、歧视知觉和社会地位对其有中介作用[10]。

在以往研究的基础上,本研究采用自编的访谈提纲对流动儿童进行半结构式访谈,从心理状态、语言和饮食、人际关系、环境适应四个方面了解流动儿童在跨区域流动中的文化适应现状,探讨流动儿童文化适应对其城市适应的影响。

二、研究方法

(一)研究对象

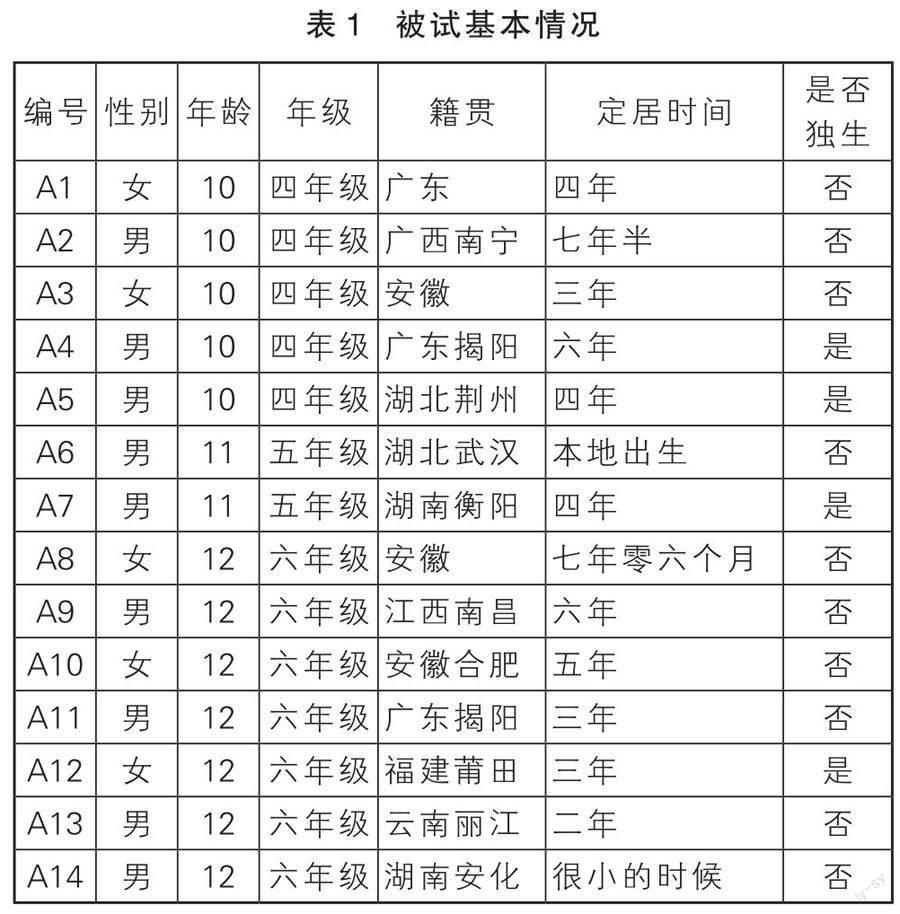

选取来自湖南省X市两所小学共14名流动儿童作为被试,儿童年龄在10~12岁,其中男生9名,女生5名。有2名流动儿童来自湖南省内,其余户籍均来自省外,在X市本地定居时间最短的2年,最长的从小就定居于此。被试基本情况如表1。

(二)研究工具

通过查找文献,并结合对流动儿童的了解,编制了半结构访谈提纲《关于流动儿童城市适应问题的访谈提纲》。对5名流动儿童进行预访谈后,确定了在此次调查中使用的正式访谈提纲。访谈提纲主要包括城市适应现状、城市适应过程、文化适应现状及文化适应过程等内容,借此探讨流动儿童城市适应和文化适应的关联。

(三)研究程序

4名心理学专业本科生担任访谈者,经过允许后进入学校完成深入访谈工作,并遵循全面逐字逐句转录原则,将所有访谈资料转换成文本文件。

三、研究结果及分析

(一)心理状态

流动儿童在城市适应过程中的心理适应一直是研究者关注的焦点。有研究者认为流动儿童的心理包括心境和个性两个维度[10],本研究从流动儿童的心境出发,主要从流动儿童适应过程中的心态变化、对家乡的怀念以及生活满意程度等方面了解他们的文化适应状况。例如,“现在你是否常常怀念过去在老家的生活?”“在这里生活和学习,有什么地方让你感到满意?”

在访谈中了解到,在来X市之前,多数流动儿童表示比较期待,但定居之后,在对此地的适应过程中表现出诸多问题。

来之前:

A4:“我很期望来,因为我觉得到这儿来能交更多的朋友,开阔视野。”

A14:“没什么看法,就是觉得能到一个新的环境去生活,充满期待。”

来之后:

A9:“感觉面孔很陌生,不想说话;有时也想跟他们好好交流,只是心里太……之后又不想交流。”

A10:“刚来这边的时候对身边的一切都怀有谨慎的态度。不是特别放得开,特别谨慎,特别收敛。”

在访谈的14名流动儿童中,有10名表示会怀念家乡。

A10:“会,肯定会想我的爷爷、奶奶、表弟。刚开始来这边的时候和身边的人不熟悉。以前我在老家的时候跟整个村子的人都认识,大家都比较熟。”

A13:“四年级的时候转过来就觉得不好,我还是想回去和他们一起,毕竟那边是我生长的地方嘛。”

随着定居时间的增加和对本地的适应,多数流动儿童生活满意度逐渐提高,集中在学校、生活环境及人际关系方面。

A11:“学校的艺术节、体育节什么的,在我以前的学校就没有。”

A12:“玩,但不是玩手机和电脑游戏,是和朋友一起出去玩。”

(二)语言与饮食适应

语言作为人们交流的工具,是不同区域文化之间得以相互沟通和了解的基礎,同时也易引发冲突与矛盾。在访谈过程中,我们发现语言问题是影响流动儿童人际交往的最大阻碍。访谈中,有10名流动儿童表示在自己定居后因语言问题(表现在方言不通和普通话不会两方面)与当地同伴无法建立良好的沟通。

A2:“有时候说话不小心就把家乡话说出来了。普通话不标准,然后每次因为这个原因,还有胆子小,就不敢和别人交流。”

A11:“语言沟通很困难,一般就是他们(同学)先说完,然后让他们再用普通话说一遍。遇到邻居打招呼时,一开始时听不懂,我就不说话,就看看他(邻居)。现在还是有点不习惯,但至少听得懂了。”

A3:“刚开始的时候我是看他们怎么讲话的(普通话),然后在家就跟着学。听不懂的时候我就不回答。”

X市比较特殊的饮食文化使得饮食成为多数流动儿童适应当地文化的一大阻碍。尤其是在进入城市的最初时期,许多流动儿童都提出过将食物做“清淡一些”的要求。

A2:“就是不喜欢吃这么辣的东西,辣一点可以,不要太辣。”

A3:“太辣了。我在这边一两个月的时候就上火了。”

(三)人际关系适应

面对新的学习生活环境,流动儿童人际交往的好坏直接影响着他们能否顺利适应城市的生活和学校的学习。人际交往主要体现在与家人、老师、邻居和同伴的交往四个方面,尤其是老师与同伴在流动儿童的人际网络中扮演着重要角色。在处理这些人际关系时,不可避免地会因区域文化上的差异而产生一些问题。这也是流动儿童在未迁入之前普遍担心的问题之一。

A10:“我就是怕和老师、同学相处不好,孤零零的,我不喜欢这种感觉。”

A13:“我担心我和同学会相处不好,发生冲突。刚开始来的时候,确实因为语言、习惯等问题,和班上同学的交流比较少,有过一些矛盾和冲突,但随着相互之间不断熟悉,慢慢地关系变得好起来了,很少发生矛盾。和老师、邻居的关系还不错,矛盾很少。”

A12:“刚开始时是妈妈送我去学校。吃饭的时候他们都成群结队的,我就一个人,我好羡慕的。”

A3:“还好,没有矛盾。有时候他们用本地话问我问题的时候,我会因为听不懂而不搭理他们。”

A1:“跟男孩子有时候会吵一下,但是后来就没有了。”

A9:“与同学发生过矛盾,但是过几天就相互理解了。”

(四)环境适应

环境适应主要体现在物理和人文环境方面。部分流动儿童表示居住地相比自己的家乡,经济较发达,城市卫生、绿化好,有丰富的文化艺术方面的资源。同时也有部分流动儿童表示自己刚来的时候缺少安全感,语言沟通不便,害怕陌生人,有些焦虑和胆小;城市路况比较复杂,摆摊的比较多,容易迷路;当地人脾气暴躁,爱吃槟榔。

A8:“这里建的房子越来越多,有好多家连锁医院,然后我们那里就只有几家大医院,而且我那次是……我们那里没有图书馆……我们那里一般都是不进图书馆的,都是自己去买书。”

A9:“我怕我自己出门的时候被别人抓了,遇上绑架的人。”

A12:“这边有好多马路,在老家都不用过马路的,在这边还担心会让车撞了。住的方面我家那边就两层,这边住在七层,而且没有电梯。”

A13:“这边的人太暴躁,发生一点事就开始骂骂骂,骂着骂着就打起来了。他们爱吃槟榔,味道不好。”

对于家乡和居住地文化差异的态度,从语言、饮食等方面可以看出,流动儿童大都经历了从最初的不适应到后来选择接受或者融合。他们中的多数希望自己既保留着家乡的文化,同时接受当地的文化。

四、讨论

(一)流动儿童城市适应与文化适应现状

本研究基于跨区域流动,通过自制的访谈提纲针对X市两所小学14名流动儿童进行半结构式访谈,从心理状态、语言和饮食、人际关系、适应环境四个角度了解他们的城市适应和文化适应现状。他们大多来自广东、云南、江西等省外地区,在学习和生活的诸多方面都与本地有着极大不同。通过访谈结果可知:流动儿童在城市适应过程中会经历四个发展阶段:兴奋与好奇、震惊与抗拒、探索与顺应、整合与融入。这与前人的研究结果一致[11]。流动儿童的适应情况随着他们对居住地的了解不断向好,大部分儿童对当前的生活和学习状况比较满意。

在文化适应方面,因为访谈的大部分流动儿童来自省外,地区之间的文化差异较大,所以他们在适应过程中都曾经历过困境,不论是在来之前还是前期的适应过程,人际关系、语言与饮食问题都占据着较大的比重,其次是物理和人文环境。多数流动儿童在文化适应的过程中缺少安全感,表现出一定的焦虑和孤独感。这与前人的研究结论部分一致[2]。

从访谈结果可知,这些影响因素相互之间存在着许多关联:语言交流障碍是流动儿童前期与本地儿童建立人际关系的最大阻碍;生活方式的差异、环境的变化使得流动儿童最初表现出胆小、焦虑、自卑等心理,减少了社会互动;X市独特的饮食文化给他们带来了一定困扰。

(二)文化适应对城市适应的影响

流动儿童城市适应与文化适应有密切的联系[6]。从访谈报告的结果可以看出,流动儿童的文化适应影响着他们在城市中的学习和生活。文化适应困难在心理状态、人际关系、语言与饮食、物理与人文环境四个方面均有着显著体现,文化适应问题在流动儿童城市适应前期占有很大的比重。在来之前,流动儿童对于这种“流动”是兴奋和期待的,同时也伴有一定的担忧,这些担忧往往是基于文化的角度,例如担心当地的饮食问题、希望和当地儿童交朋友却又担心不好相处等。在城市适应前期,他们首先面对的是物理和人文环境的巨大变化,环境的变化和陌生的当地居民使流动儿童体验到了强烈的不安全感和孤独感,尤其是语言沟通的不便和文化之间的差异使他们与当地同龄人之间产生了一些冲突与误解,不能及时和有效地建立起良好的人际关系。这对流动儿童的心理适应产生了巨大影响。但随着对城市生活的不断探索,面对这种文化上的差异,多数流动儿童选择接受或融入其中——主动适应当地的语言和饮食,加强对当地的物理和人文环境的了解,人际关系随之好转,所面对的城市适应问题渐渐地迎刃而解,生活和学习满意度不断提高。

五、结论

流动儿童城市适应前期,心理适应及物理和人文环境适应方面较差,但总体状况良好;

流动儿童文化适应困难主要表现在人际关系、语言和饮食方面,与前人研究基本相符;

文化适应问题是造成流动儿童城市适应前期困难的主要原因。

参考文献

[1]刘杨,方晓义,张耀方,等. 流动儿童城市适应标准的研究[J]. 应用心理学,2008,14(1):77-83.

[2]冯帮. 流动儿童城市文化适应调查报告[J]. 上海教育科研,2011(4):42-45.

[3]李红婷. 城区学校农民工子女文化适应的人类学阐释[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2009,8(2):30-34.

[4]张丽敏,田浩. 流动儿童的家庭功能与文化适应:心理韧性的中介作用[J]. 心理研究,2014,7(2):91-96.

[5]Lysgaand S. Adjustment in a foreign society:Norwegian fulbright grantees visiting the United States[J]. International Social Bulletin,1955(7):45-51.

[6]王中会,张盼,Gening Jin. 流动儿童社会认同与文化适应的相关研究[J]. 中国特殊教育,2014(12):86-91,96.

[7]鲍传友,刘畅. 小学流动儿童的文化适应状况及其改进——以北京市公办小学为例[J]. 教育科学研究,2015(3):27-31.

[8]王中会,孙琳,蔺秀云. 北京流动儿童区域文化适应及其对城市适应的影响[J]. 中国特殊教育,2013(8):55-60.

[9]Suinn R M. Reviewing acculturation and asian americans:How acculturation affects health,adjustment,school achievement,and counseling[J]. Asian American Journal of Psychology,2010,1(1):5-17.

[10]Yoon E,Hacker J,Hewitt A,et al. Social connectedness, discrimination,and social status as mediators of acculturation/enculturation and well-being[J]. Journal of Counseling Psychology,2012,59(1):86-96.

[11]Liu Y,Fang X,Cai R,et al. The urban adaptation and adaptation process of urban migrant children:A qualitative study[J]. Frontiers of Education in China,2009,4(3):365-389.

编辑/于 洪 終校/石 雪