工程伦理维度下高校思政教学的探索和实践

2023-10-28韩佳明马鑫李冠兵

韩佳明 马鑫 李冠兵

摘 要:近年来,新工科建设是高等教育建设改革的重点,而工程伦理思政教育是新工科教育的核心内容,更是加强工程师伦理道德修养的途径。工程伦理简单来说是连接人与工程的道德规范,有助于提高工程师的道德修养和伦理素养。文章采取调查问卷研究和统计分析方法,从教学理念、教育资源、专业知识三个维度分析高校师生新工科的伦理教育认知特点,提出了高校应整合教育资源并培养工程伦理专业教师,教师应改进新工科的教育理念和教学方法,引导学生加强对工程伦理的重视等建议。

关键词:新工科;工程伦理;课程思政;高等教育

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)24-0091-04

工程师不仅需要具备专业技术能力,还需要具备职业道德和伦理素养,这体现在工程师们在工程中不仅需要对工程进行经济效益的判断,还必须在工程伦理问题上有所选择,既要对雇主负责,更要对社会和自然环境负责[1]。本研究提出的工程伦理教育,有助于培养工程师的社会责任感和伦理意识,在工程实践中面对伦理问题时能够正确高效地做出选择。

一、工程伦理维度下国内外研究对比

20世纪后期,以美国、法国、德国、日本、英国等发达国家为主的国家陆续开设了工程伦理教育的相关课程。工程伦理思政教育逐步受到国际社会的重视,提高工程师的社会责任感和荣誉感成为工程教育的重要内容。自1994年以来,美国工程教育学会(ASEE),美国国家科学基金会(NSF),发表了关于工程教育改革的报告,指出了工程伦理教育对工程实践的重要性,呼吁工程师提高对伦理问题的认知,并使工程师加强工程伦理的教育理念[2]。美国国家工程院的报告显示,工程伦理标准是未来工程师必须具有的基本素质之一。从1996年开始,美国专业工程师基础考核中就增加了工程伦理内容,将工程伦理培训纳入实践的认证体系和工程认证之中[3]。

20世纪80年代国内学者开始对工程伦理进行研究,例如王育殊主编出版了《科学伦理学》,李光玉和黄发玉主编出版了《科学研究与道德》等文献,上述文献主要研究科学技术伦理学。大部分学者将工程伦理问题笼统地放在 “科技伦理学”下进行研究,没有把工程技术与科学分开,忽略了工程的伦理问题。从1998年开始,西南交通大学的肖平教授申请到“工程伦理研究课题”,开创了对工程伦理教育研究的先河。1999年底肖平教授出版了《工程伦理学》教材,并在西南交通大学开设“工程伦理学”选修课程,后来将工程伦理课程发展到必修课,标志着我国工程伦理教育向前迈进了一步[4]。21世纪以后,国内专家学者开始对工程伦理教育体系、准则和意识等展开研究,工程伦理教育取得了显著进步,但和美国等发达国家相比,我国工程伦理教育起步较晚、发展水平较落后、普及度较低。

据统计,目前高校内有一半教师不了解工程伦理教育,教师对工程伦理思政的认知程度较低,无法有效地培养学生工程伦理观。调查发现大部分高校将工程伦理开设为选修课,学生对于工程伦理思政内容只在学校要求的形式上有所了解,实际上大部分理工科学生对于工程伦理只是知其然,而不知其所以然[5]。这些问题的存在,表明国内高校工程伦理教育体系不够完善,无法满足国内对新时代工程技术人才培养的需求。

二、工程伦理思政教学现状分析

为了更加客观地了解当前高校以及学生对工程伦理的认知境况,需要通过调查问卷并分析当前工程伦理思政实践存在的问题,进行问题归因。本次问卷采取的是网络问卷的方式,以西安科技大学教师以及学生为调查对象,共发布221份问卷,总计收到学生问卷198份,老师问卷21份,问卷回收率为99.10%。文章将从老师及学生对工程伦理思政的了解程度、内容及工程伦理思政教育的目的、教学方法三个方面进行分析。

(一)工程伦理思政了解程度探讨

分析“学生及老师对工程伦理思政了解程度”一系列问卷数据可知,在学生群体中,37.88%的学生不了解思政教育,48.99%的学生完全不了解工程伦理思政,40.91%的學生不了解工程伦理的思政教育;而在教师群体中,42.86%的老师不了解思政教育,57.14%的老师完全不了解工程伦理教育。由此可以看出学生对工程伦理不够了解,从而推断在工程实践过程中,学生遇到涉及职业道德或者工程伦理问题时可能很难做出正确的选择,可能对社会、自然界造成一系列的危害。高校老师对工程伦理思政不够了解甚至轻视,将导致教师不会正确地引导学生学习工程伦理从而引发一系列工程伦理问题,对学生职业发展乃至社会发展产生不利影响。总而言之,造成上述现象的原因可以归因于老师未能做到言传身教。

(二)工程伦理内容及其目的研究

“学生认为工程伦理的内容及其目的”一系列问卷数据可以归纳为如表1所示:

从表1中可以发现,当代大学生认为学习工程伦理主要是为了增加自己对行业行为标准的了解,其次是提高学生的道德敏感性和伦理判断力。这表明学生对工程伦理的认知淡薄,对工程伦理内容理解不够充分。学生认为工程伦理思政是将各课程与思想政治伦理同向进行,但实际教学过程中,专业课教师自身受教育背景影响,人文伦理知识储备有限,在教学过程中无法将课本知识和伦理知识完美地结合起来。

从“教师认为工程伦理的内容及其目的”一系列问卷数据可知,大部分教师认为工程伦理教育的目标是将学生的“心火”点燃,使之实现心灵和意识正能量下的内外“明明德”,其中“心火”是中国传统文化中提到的礼仪之火、道德之火。“德”不应该仅有道德品质、理想信念、人生价值等品格,还要具有品质的能量性以正善治。德具有滋养人和万物的功能,所以教师需要将德作为教育的根本,以德的品格和能量塑造新时代德才兼备的工程技术人才。

(三)思考工程伦理教学方法

从“学生认可的工程伦理教学方法”一系列问卷数据可知,大部分学生认可的工程伦理思政教学方法是引用案例进行教学,同时教学过程中融入思政元素。教师通过真实详细的事件来阐明一个道德困境及其可能的解决方案,鼓励引导学生进行伦理分析和判断,在传授知识过程中将思政元素有机融入知识、能力教学目标,培养学生的伦理理念和意识。

“学生认为教师伦理思政讲课缺乏吸引力的原因”一系列问卷数据可以归纳为表2所示:

从表2中可以发现,大部分学生认为教师讲课缺乏吸引力的原因是教师缺乏语言感染力,导致课堂气氛不活跃,讲授内容与社会实际脱轨,教学课堂规模偏大,教学设施老化,教师理论功底欠缺等原因。上述原因也说明思政教师往往只了解思政知识,缺乏对学生专业知识的深入了解,无法将专业知识与思政教学融合,不能结合学生的专业特色情况进行解释说明,学生无法深入学习,导致学生逐渐失去对工程伦理思政课的兴趣。

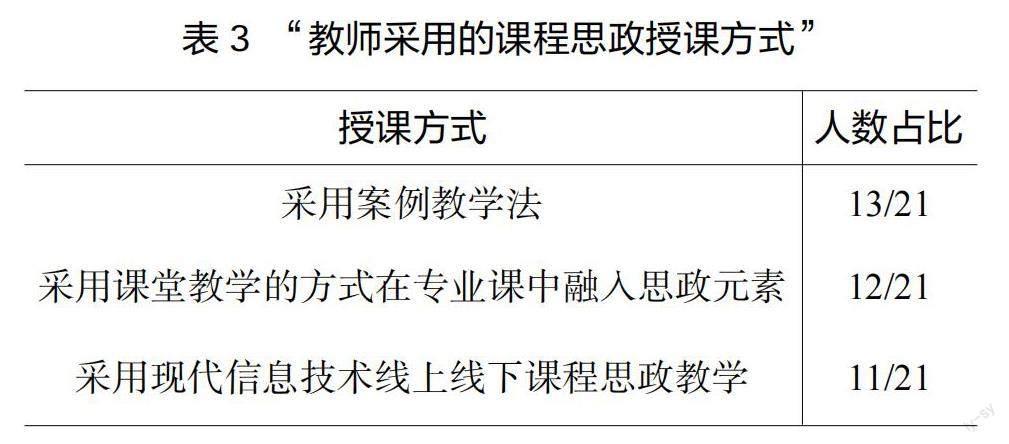

“教师采用的课程思政授课方式”一系列问卷数据可以归纳为表3所示:

从表3可以发现,专业课教师是采用经典案例分析及讲解的方法,并将思政元素科学地、艺术地融入课程教学,采用现代信息技术线上线下教学。但在实际教学过程中有接近一半的教师讲授知识时没有采用上述方法,而是采用传统教学方法,教师以教学大纲为指导,依托课本去构建课堂活动与课堂内容,这种教学方法虽然可以很好地将课本知识传授给学生,却忽略了学生的伦理思政知识,无法高效地培养工科类专业学生形成正确的工程伦理观念。

调查数据结果显示,学生和教师普遍认同应该在新工科建设中赋予工程伦理教育重要地位,肯定工程伦理是理工科学生必备的专业素质和核心能力。对调查问卷数据进行分析可以归纳出以下几个问题:

1. 学生对工程伦理思政了解、重视不够。

2. 教师教学方法和教学理念不够完善。

3. 专业课教师对伦理知识不了解,思政教师对学生本专业知识不了解。

4. 高校工程伦理课程重视程度不足,无相应的专业教师与配套资源。

三、工程伦理维度下思政实践计划

(一)将思政课程与专业课程相结合

将工程伦理与思政课进行有机融合是培养现代工程师的重要途径。高校應积极建立思政课程与专业课程协同培养育人机制,促进专业学科与思政学科的交叉融合,搭建工科教师与人文社科教师的工程伦理交流学习平台。专业课教师在授课时要选取专业门槛低但典型的案例,同时将案例中蕴含的思政因素落地,提高教学的现实性与针对性;思政课教师要结合学校特色与学生专业实际进行教学,教学与科研都与学校专业特色相结合,同时加强集体备课尤其是案例教学,教师要多学习、多思考、多交流工程伦理学的思政教学方案,不断提高知识储备和教学能力。

(二)结合工程要点丰富伦理思政教育资源

在丰富伦理思政教育资源时,各专业课课程教师的工程伦理教育应放在首位。首先,各专业课教师上课时,在保证课时安排与课程质量的前提下,可以适当地运用一些典型的工程事故案例给学生详细讲解,把课本上的理论与现实中的工程案例相结合,让学生能更切身体会到工程伦理的重要性。其次,可以抽出小部分课时专门设计一些特殊课程,这些课程由资深工程师和哲学专家组成的联合教学团队进行授课,让哲学专家对大学生进行伦理知识的培训,由资历较深的工程师讲述在工程实践过程中容易面对如商业贿赂、民事纠纷等工程伦理困境,让学生们在资深工程师和哲学专家的引导下思考问题并寻找相关的答案,最后资深工程师和哲学专家分别从各自专业的角度来阐述解决此类问题的常规路径和方法。如此一来,在这样的工程伦理教育下,学生在掌握专业知识的同时,也能拥有一个全新的视角去看待、解决自己未来在工程实践中会面临的伦理问题。

(三)提高工程伦理思政教育的教学理念

教师在教学过程中融入自身的价值观念、工作态度和创新精神,让学生在跟随教师学习过程中以教师为榜样,无形中塑造自己的工程伦理观,达到内化于心、外化于行、知行合一的效果。工程质量问题归根结底是思想品德问题。教学过程中专业课教师除了对一些工程质量存在的问题进行分析,还要让学生意识到一名优秀的工程师必须具有高度的社会责任感和深厚的人文情怀以及良好的审美情趣。因此,培养工程伦理观不仅是思政课程教师的责任,也是每一位专业课程教师的工作重心。以教育课程理念为指导,培养学生的价值观念,以专业课程的政治教育为基础,助推实践观念,在实践中将两者相互融合为一体,从而提高学生的工程伦理素养和工程实践能力。通过工程伦理教育,让学生深刻认识到,作为一名工程师,不仅要对自己的工作负责,更要尊重社会与自然的选择,努力成为一名负责任的工程专家。

(四)提高工程伦理思政教育的教学方法

为了引导大学生对工程伦理思政教育的重视,高校应合理地将工程伦理思政课程设为必修课,可以采用课堂讨论、论文撰写等多种测评方式进行课程拓展,丰富学习成果,同时也可以检验教学成果和学生对知识的掌握程度。高校要认识到坚持工程伦理思政教育有利于消除工程活动中存在的不确定性因素。首先,高校应使学生了解到工程活动中的社会影响和客观存在的工程风险,要让学生从理性的角度去看待它们,并尽量减少工程伦理问题中的负面影响,以便培养学生正确地认识工程活动风险,学会自我克制,并加强正面影响。其次,教师要培养学生在遇到工程伦理问题时权衡利弊的能力,能够根据工程伦理规范做到“两利相权取其重,两弊相权取其轻”。最后,高校应培养学生将社会和公共的利益放在首位,使学生在处理利益冲突与纠纷时,能够做到坚持工程伦理底线不被逾越。

四、结语

在工程伦理维度下对工程人的教育重在品德,使工程师们在工程实践中面对伦理问题时能够高效地做出正确的选择,从而在现代工程实践中解决一系列伦理问题,更好地服务社会,造福人类。

参考文献:

[1] 李正风,丛杭青,王前,等. 工程伦理(第2版)[M]. 北京:清华大学出版社,2019.

[2] 鲁春霞. “新工科”视域下高校工程伦理教育的思考与探索[J]. 高等理科教育,2021(01):8-12.

[3] 秦红岭. 作为一种课程思政的高校工程伦理教育探析[J]. 高等建筑教育,2022,31(02):77-85.

[4] 孙丽丽,张婷婷. 新工科视角下工程伦理教育的现状分析与对策研究[J]. 长春大学学报,2021,31(06):44-48.

[5] 高建华. 工程伦理维度下建筑类高校思政课教学的探索与实践[J]. 高教学刊,2020(17):154-156+161.

(责任编辑:罗欣)