巧用自制教具培养学生地理核心素养的实践探索

2023-05-30张晶芮

【摘要】本文依据《义务教育地理课程标准(2022年版)》所提出的“坚持育人导向,确定基于核心素养培育的地理课程目标”的课程理念,结合教学实践案例,论述教师通过自制地形图系列教具,在课堂教学中培养学生地理核心素养的策略方法;同时结合课外实践类作业设计,论述引导学生开展地理教具制作活动的教学建议。

【关键词】初中地理 核心素养 教具制作与使用

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2023)07-0080-04

以核心素养为导向的《义务教育地理课程标准(2022年版)》明确提出,义务教育地理课程所要培育的学生核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,其中人地协调观是地理课程内容蕴含的最为核心的价值观;综合思维和区域认知是学生建立人地协调观所需要的重要思维方式和能力;地理实践力则是学生秉持人地协调观、运用综合思维和区域认知方法,在分析和解决地理实践中遇到的问题时所具备的行动力和意志品质。所谓综合思维指的是人们综合认识地理环境及人地关系的思维方式和能力,区域认知指的是人们从空间—区域的视角认识地理环境及人地关系的思维方式和能力。聚集学科独特的思维方式,笔者认为,空间思维是培养学生区域认知和综合思维的关键,也是培养学生地理核心素养重要的思维卡点。而所谓空间思维,指的是跳出点、线、面的限制,以上下左右、四面八方去思考问题的一种思维方式。

所谓地理教具,指的是师生运用于地理教学中的各种器具,包括象征教具、形象教具、电化音像教具、模拟和实物教具等。象征教具指的是以惯用符号来表示地理事物和现象分布的教具,如地图、地球仪等;形象教具指的是用于表现地理事象的形象及数量的教具,如图片、黑板绘画、图解及统计图表等;电化音像教具指的是用于表示地理事象的形象及其动态变化过程的教具,如幻灯、投影器、录像、电视、地理电影及电子计算机等;模拟和实物教具指的是地形模型、月地运行仪(三球仪)、经纬网模型、实物标本(如岩石、矿物、土壤、特产等)、仪器(天文、气象、地震等仪器)及其他自制教具(如测角器、日晷等)。

近年来,笔者尝试运用自制模拟教具的形式发展学生的地理空间思维,引导学生“亲身体验”地理知识产生的过程,突破区域认知和综合思维发展的瓶颈,促进学生对地理核心知识的理解和运用,促使学生逐渐确立人地协调观,进而发展地理核心素养,收到了较好的实践效果。

一、通过自制地形图系列教具,在课堂教学中培养学生的地理核心素养

初中生初次接触地理课程,地理空间概念尚未建立,空间思维尚未形成。课堂教学中,教师仅靠图片、视频和自己的讲述,很难让学生真正理解相关的地理事物及其相互关系。学生最大的困惑在于:不知道老师所使用的各种类型的地形图是如何绘制的,实际的地形如何转换成了等高线地形图、分层设色地形图、地形剖面图。这些是学生发展地理区域认知和综合思维的重要阻碍,并严重影响学生接下来的地理课程学习。

地理图表既是地理课程的重要内容,也是学生学习地理的重要工具。人教版地理教科书在绪言中提倡学生养成读图、用图的习惯,学会阅读、使用、绘制地理图表的技能,把相关知识落实在图上。地形图是地表起伏形态和地理位置、形状在水平面上的投影图,通常是将地面上的地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投影到水平面上),并按一定的比例尺缩绘到图纸上制作而成。地形图的判读一直是初中生地理知识入门的学习难点。下面笔者以七年级上册第一章“地球和地图”第四节“地形图的判读”为例,探讨通过自制地形图系列教具发展学生空间思维、培养学生地理核心素养的教学策略。

“地形图的判读”一课包含等高线地形图、分层设色地形图和地形剖面图三种图形的判读知识,等高线地形图的判读是本课的重点和难点。为了教会学生判读三种图形的方法,笔者以教材中的等高线地形图为基础,尝试通过自制与等高线地形图相匹配的地形模型,在课堂教学中引导学生结合该模型深入理解不同地形部位的特征与等高线特征之间的内在关联,从中培养学生的空间思维,发展学生的区域认知,进而全面培育和发展学生的地理核心素养。

(一)与等高线地形图相匹配的地形模型的制作及应用

等高线地形图的判读,是地理学习的入门级学科技能之一,是“地形图的判读”中的重点学习内容。所谓等高线地形图,就是用等高线表示地形的一种地形图。而所谓等高线,指的是地图上把海拔相同的各点连接而成的曲线。

在多年地理教学实践中笔者发现,学生只有理解了等高线地形图的绘制原理,才能顺利解除等高线判读中的空间思维困扰。虽然教材中呈现了一个等高线示意图,帮助学生理解现实的地形如何抽象为等高线地形图(沿铅垂线方向投影到水平面上)的过程,但是,图中的山体地形依然是一个平面的图形,不足以支持学生达成对等高线地形图的抽象认识。而地理教具模型是衔接学生具象思维与抽象思维的关键,学生通过对照阅读地形图与观察地形模型,经由对地理教具模型的思维抽象过程,可以顺利突破空间思维发展的瓶颈。可以说,一个简单的地理教具,可以立体地演示日月山河、宇宙万物由具体事物变为平面图形的过程。因此,在备课环节,笔者以教材中的等高线地形图为原型,制作了一个如图1所示的等高线地形模型:第一步,先将教材中的等高线地形图复制粘贴到A4纸上,再放大到一定程度打印出来,然后沿着海拔相同的等高线对其进行裁剪;第二步,比照裁剪下来的等高线,对塑料泡沫(约1cm厚)进行裁剪前,将对应的等高线粘贴其上;第三步,按照海拔高度由低到高的顺序,对加工好的塑料泡沫依次进行粘贴,完成与等高线所标示的地理空间相匹配的地理教具模型的制作;第四步,在地理教具模型中用彩泥等材料添加与该地理空间相匹配的地理事物。

教学实践中,笔者将该模型广泛运用于地形与河流、自然灾害、聚落、农业、生态环境等方面地理知识教学,均收到了较好的效果。例如,学习七年级上册“地形图的判读”一课,引导学生结合图1所示模型观察和判读等高线地形图,学生不仅可以顺利读出该区域地形特征为山地,识别出山峰、山脊、山谷、陡崖等地形的具体部位,还能读出与该地形特征相关的一些事物,如:等高线密集的地方坡度较陡,虽距离较短,但爬坡时会比较吃力;等高线稀疏的地方坡度较缓,虽距离较远,但爬坡省力;不同高度的等高线相互重合的地方是陡崖,外低内高,崖顶视野好,可观日出,但更难攀爬;等高线弯曲的部分向低处凸出为山脊、向高处凸出为山谷,山谷处往往能够孕育出河流;两山峰之间比较平缓的部位形似马鞍,在等高线地形图中称为鞍部。再如,学习七年级上册“人类的居住地——聚落”一课,教师课堂展示如图1所示的模型,引导学生分析聚落的分布及成因,可知山谷地带因水源丰富而容易形成条带状聚落,山前平原地区因靠近水源、地势平坦、交通便利、人口稠密而容易形成团块状聚落。又如,学习八年级上册第四单元“中国的经济发展”第四节“农业”时,教师展示该地形模型,引導学生分析地形与农业的关系,可知:山前平原地区水源充足、人口稠密、地势平坦,适合发展种植业;山麓地带地势相对和缓处因山地降水较多,可根据市场需要发展种植业、畜牧业、林果业;山地丘陵地势起伏较大,可随海拔高度不断递升依次种植亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林和针叶林;等等。

将直观、立体的地形图模型用于教学,有利于培养学生的空间思维,发展学生的区域认知,使学生能够结合生活经验和地理学科知识,进一步认识到人类的生产生活与地形等自然环境息息相关,同时认识到不合理地开发自然资源,容易引发水土流失等生态环境问题,于是可顺势培养学生的人地协调观,引出保护生态环境的主题实践。

(二)与分层设色地形图相匹配的地形模型的制作及应用

分层设色地形图是在等高线地形图基础上,以一定次序的颜色、色调的变化来显示地势的起伏,表现地貌形态和高度分布特征的一种地形图。分层设色地形图既能表示海拔,又能表示相对高度,是最容易判读出各种地形及地势起伏的一种地形图。分层设色地形图上各种颜色表示的高度范围,可以通过查看图上所附的等高线分层设色表得知。

与分层设色地形图相匹配的地形模型的制作过程如图2所示:第一步,在硬纸板上画出等高线地形图,顺着等高线的走势裁剪硬纸板;第二步,将剪下的等高线地形图涂色或者在其上粘贴不同颜色的彩纸,如200米以下用绿色、200—500米用黄色等,海拔越高颜色越深;第三步,用线将不同颜色的纸板串起来,使每两条相邻等高线之间的相对高度保持一致,然后提起该模型,便做成了一个简易、立体的地理教具模型。

将分层设色地形模型运用于“地形图的判读”教学,把这个平面的教具用线提起来,很容易观测到相邻两条等高线的等高距是一致的,从而实现了由平面图形向立体地形的转换,由抽象的平面图形直观地观测出等高线地形图的由来,即把地形中海拔相同的点连接成线;通过观测该模型,也很容易认识到不同色块代表的不同海拔高度,一目了然地判读出不同的地形类型,理解分层设色的意义所在;亦可一目了然地观测出等高线密集地区坡度大、等高线稀疏地区坡度缓,进一步理解等高线的特征。

通过操作分层设色地形模型提线、放下的过程,可以让学生更加直观地观测到立体的山体与平面的地形图之间如何快速切换,顺利发展学生的空间思维,帮助学生认识到地图这一地理学科语言是如何表示人类所处的自然世界的,进而感受到地理学习的魅力所在。

(三)与地形剖面图相匹配的地形模型的制作及应用

地形剖面图是以等高线地形图为基础转绘而成,是沿等高线地形图某条直线下切而显露出来的地形垂直剖面。地形剖面图可以更直观地表示出地面上沿某一直线地势的起伏和坡度的陡缓,还能形象地显示出一个地区的地形类型及特征。

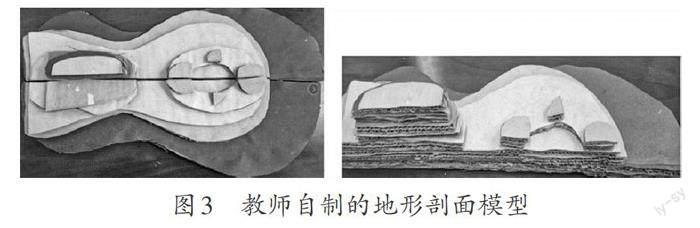

地形剖面图模型的制作过程如图3所示:第一步,准备好厚度为0.5厘米的废纸壳,按照等高线地形图模型的制作方法制作一个等高线地形图模型;第二步,对制作好的等高线地形图模型进行着色,或者根据海拔不同粘贴不同颜色的彩纸,依据海拔高度变化由低向高、由浅到深取色;第三步,在东西方向沿某一条直线将等高线地形图模型切开,便是一个地形剖面的模型。

将地形刨面模型用于教学“地形图的判读”,学生可以更直观地认识到地形剖面图的由来,更具象地观测到某一切面地势的高低起伏;运用于学习“中国的地势特征”,可通过观测该模型分析中国地势西高东低、河流大多自西向东流的整体特征,知道河流在阶梯变化的交界地带因地势落差大有利于开发水能资源,来自海洋的湿润气流在深入内陆的过程中可形成丰沛的降水、如遇高大山脉阻拦则降水大幅度减少……

地形剖面模型可以立体、形象地展示地势对河流、气候、交通、水能的影响。学生通过对该模型的判读、分析,可进一步认识到地形与其他地理要素之间、自然环境与人文环境之间的关系,从中发展区域认知和综合思维。

二、通过设计课外实践类作业,引导学生开展地理教具制作活动的教学建议

近年来,笔者基于“做中学”的科学教育理念,给学生安排了一些地理教具制作的课外实践类作业,通过减轻学生不合理的课外作业负担,继续发展学生的地理核心素养,进一步培养学生的实践操作能力,让学生体会到地理学习的别样乐趣。需要说明的是,初中地理教具制作课外实践活动的有效实施,需要教师注意做好以下几点。

(一)注重地理教具制作课外实践类作业的整体设计

初中生好奇心强,对所处的世界充满了探究的兴趣,也有时间和精力去从事感兴趣的探究活动。组织学生以课外实践的形式开展地理教具的制作活动,是培育学生地理实验探究能力、发展学生地理空间思维的重要方式。但因个人能力有限,加上学生对动手实践类作业接触较少,大部分学生虽然认真开展了地理教具制作活动,但做出来的作品通常比较粗糙,这反映出学生的创新能力明显不足;另有部分学生受能力限制,存在应付作业的现象。久而久之,一些学生开始摸到对付这一类作业的“窍门”,采取了“最保险”的做法,就是复制教师提供的范例,或者只是对范例进行一点小小的改变。基于这样的学情,为了有效培养学生的创造性思维和地理空间思维,笔者以为,教师在设计和组织学生开展地理教具课外制作活动时,需要做好充分的“教学准备”:如果将活动安排到课前,则应在任务单中对学生进行简单的学科知识铺垫和制作技术指导,但需要把握好指导的分寸,给学生留下充分的自我发展空间;如果将活动安排在课后,则要注重体现实践作业设计从单一课时向单元(或主题)统筹转变,从注重知识方法探究向注重学习思考、注重领悟创新转变,从整齐划一向更加注重分层分类转变,切实培育和发展学生的学科核心素养。但无论是课前活动还是课后活动,建议教师在布置任务时都要注重情境创设,围绕问题解决进行设计,强化地理学科与现实生活的联系。

(二)以小组合作学习的方式推进地理教具制作活动的开展

地理教具制作活动通常包括教具设计、选材和制作的完整过程。以小组合作的学习方式推进地理教具制作活动,需要各位组员扬长避短、合理分工、精诚合作:在教具设计阶段,让地理学科知识较丰富且具有创造性思维或美学素养较高的学生唱主角,充分发挥他们的主观能动性,经由团队合作设计出高质量的作品;在选取地理教具制作材料阶段,全体组员共同努力,树立变废为宝的意识,遵循简单易得、绿色环保的原则,尽量从家庭闲置物品中搜集制作原料,必要时可以求得家長支持;在教具制作阶段,让动手能力强的学生唱主角,充分展现他们的制作功底。总之,以小组合作的学习方式推进地理教具制作活动,有利于学生克服畏难心理,以积极、主动的姿态投身制作活动,制作出高质量的作品,同时培养团队精神、合作技能和社会交往能力。

(三)推动地理教具制作活动与现代信息技术相结合

当代地理学研究方法已经从勘察、观测、记录、制图等传统的研究方法向空间设计、对地观测、GIS、室内外模拟、建模、决策系统等现代科学方法转变。地理教具作为传统的地理教学工具,其制作活动可以与现代信息技术相结合,借助其中最新的数据、测量工具和制图工具等,以无形的教具形式,组织实施相关的实践活动。例如,等高线地形图模型的制作实践,可以与地理研学实践相结合,在地理研学过程中,利用“实时高度表”软件对特定区域的高程每隔数米进行一次测量,再用地图制作工具Arcmap将测得的数据制作成该区域的等高线地形图,并在图中标识好水库、居民点等信息,对该区域的经济开发提出合理的意见和建议。地理教具与现代信息技术相结合,有利于促进学生对感兴趣的地理区域的认知。现实生活中,初中生接触地理学科信息化工具和软件的机会较少,地理教师应加强学习,不断提高自身的信息素养,并注意在日常的课堂教学中进行有机的渗透。在安排地理教具制作任务时,可基于学生的学情,适当推荐一两种比较实用的软件,使信息技术水平较高的学生或学生家长可以发挥引领作用。

总之,地理教具的制作和使用对学生地理核心素养的培养起着至关重要的作用:将教具制作和使用引入课堂,可以有效改变师问生答的传统课堂教学模式,让全体学生在教师的引导下在小组合作学习的过程中扬长避短、激发探究热情,成为真正的学习主体。近年来,笔者与学生一道,先后制作了地形图系列模型、地球公转演示装置、量雨器、水土流失演示装置、传统民居建筑模型、三角洲形成模拟实验等大量的地理教具,让学生在动手实践的过程学会了利用地理知识解释生活中的地理現象,在锻炼观察能力和动手能力的同时培养了空间想象力、发展了空间思维,全面培养了学生的地理学科核心素养。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]卢万合.中学生地理空间思维能力及其培养[D].哈尔滨:东北师范大学,2005.

[2]顾明远.教育大辞典[M]上海:上海教育出版社,1998.

[3]傅伯杰,冷疏影,宋长青.新时期地理学的特征与任务[J]地理科学,2015,35(8):939-945.

[4]陈红.加强初中地理实践活动 提升地理学科核心素养[J].中学地理教学参考,2020(7):37-40.

[5]张素娟.对高质量地理作业设计的认识与思考[J].中学地理教学参考(上半月),2022(5):4-8.

作者简介:张晶芮(1987— ),山东淄博人,硕士,一级教师,研究方向为中学地理教学。

(责编 白聪敏)