教师适时介入,凸显初中数学课堂教学魅力

2022-05-30蒋彦飞

蒋彦飞

[摘 要] 教师是课堂教学的主导者和设计者,在课堂教学中,教师要适时地进行介入和引导,帮助学生在有限的时间内深度思考,掌握知识,提升解决问题的能力. 同时,学生是课堂学习的主体,教师时机得当、科学合理地介入,既能落实学生的主体地位,又能鼓励学生积极思考,敢于表达,进而拓宽学生的思维空间,让课堂教学展现魅力.

[关键词] 教师介入;思维能力;教学魅力;初中数学课堂

课堂教学是在有限的时间内,教师通过教学活动引导学生进行学习进而掌握知识的过程. 学生是课堂学习的主体,在教学活动中,教师要以学生为中心,最大限度地将课堂交给学生,使他们能够主动地学习与思考. 在课堂教学中,教师要落实学生的主体地位,并不是放任学生漫无目的地学习,而是要充分发挥好引导者的作用,抓住介入学生学习的时机进行必要的引导,最大限度地激发学生的潜能,发挥课堂教学的有效性. 在学生的思维出现偏差,认识不够深入,或自主探究偏离课堂教学目标时,教师都需要进行必要的介入. 为了提高介入的有效性,教师要进行有效的教学设计,要凸显课堂教学的魅力,激活学生的思维.

下面就教师在数学课堂教学中应如何抓住时机有效介入、提升介入技巧进行探讨,与各位同行交流.

思维错误时有效介入:引导反思,巧妙纠正

学生在学习过程中不可避免地会出现理解偏差、理解错误,或对知识理解得不够全面等现象,且学生个体在理解同一知识的过程中也存在差异. 所以,教师要在课堂教学中关注全体学生,对于认识正确的学生,要强化他们的记忆;对于认识不到位的学生,则要帮助他们找到错误的根源,纠正错误,从而形成正确的认识. 对于一时认识不到位的学生,教师的适时介入不是指责他们,而是要引导他们慢慢纠正错误,从而建立正确的知识框架. 此时的教师介入会使课堂教学更加鲜活,更有意义.

案例1“分式”教学片段.

师:观察下列代数式,你们对哪些代数式比较熟悉?

生(齐):是分数,我们非常熟悉.

生1:也是我们学过的代数式.

师:那剩下的代数式是整式吗?

生(齐):不是. 剩下的代数式,分母中含有字母,不是整式.

师:换句话说,整式都具有一个共同的特征,那就是分母中不能含有字母. 那么对于这些分母中含有字母的代数式,类比分数的名称,你们觉得取一个什么样的名字比较合适呢?

生(齐):分式.

师:也就是说,我们可以把两个整式相除称为分式.

(此时学生中出现了不同的意見,于是教师引导学生讨论分式的定义,看是否两个整式相除的代数式就是分式)

分析与评价在上述教学片段中,教师充分发挥了组织者和引导者的作用. 学生在教师的适时介入下充分发挥了主体作用——自主探索,明晰了分式与整式之间的关系,形成了自己的知识框架. 因此,在课堂教学中,当学生的思维出现错误时,教师要积极地引导学生发现并反思错误,通过“将错就错”,将学生的错误隐藏起来,使学生通过思考发现错误,发展学生的创新思维,并在不知不觉中纠正学生的错误,进而使他们收获知识的喜悦.

认识浅显时有效介入:启发诱导,质疑批判

在课堂学习过程中,学生的思维常常遇到阻碍和瓶颈,这会影响学生的进一步思考和学习,此时需要教师进行适时的介入和点拨,以启发学生打开思路,进行更深入的学习,产生深刻的认识,从而增强学生的学习信心. 介入和点拨时,教师要让学生在思考中感悟,在感悟中成长,从而克服学习中的困难,避免流于形式的表面学习. 教师在课堂教学中引导学生突破思维障碍,能让学生的思维层次有效提升,能让学生深入理解数学知识,实现知识的融会贯通,从而激发学生的探究兴趣和探究欲望.

案例2计算练习:

(1)(x+3)(x+2)=______;

(2)(x+3)(x+4)=______;

(3)(x+3)(x-2)=______;

(4)(x+3)(x-4)=______.

因式分解练习:

(1)x2+5x+6=______;

(2)x2+7x+12=______;

(3)x2+x-6=______;

(4)x2-x-12=______.

师:观察上面的计算练习和因式分解练习,你们有什么发现吗?

生1:两组运算互为逆运算.

师(追问):很好!还有什么发现吗?可以看看等式左、右两边的数字与字母之间有什么关系.

生2:数字中含有相乘和相加的关系.

师(追问):是的. 那你们能用公式把这里的规律表示出来吗?

生3:通过因式分解可以发现,对于二次项系数为1的二次三项式,有x2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b).

分析与评价“案例2”体现了学生在思维认识缺乏深度时,教师及时地进行介入和引导,以问题为载体引导学生不断地深入思考,使学生在深度学习中不仅知其然,更知其所以然. 可见,教师在介入时要明晰学生的思维障碍,精准地进行问题设计,通过问题的引导激活学生的思维,启发学生自主探究,从而提高学生的思维能力. 问题的创设要面向学生的自主探究过程,要以层层递进的问题启发学生探索数学本质,帮助学生建构完整的知识体系,从而落实核心素养.

意外生成时有效介入:鼓励创新,精彩生成

课堂教学中常常出现一些预设以外的情况,此时有些教师往往会把这些情况当成教学中的问题或者事故,导致教学活动不能正常开展,有些教师则直接忽视这些情况. 事实上,这些“意外情况”正是学生思考的反映,是有效的教学资源,教师应该善加利用以发挥其价值. 学生在课堂上暴露出来的问题如果得不到及时的反馈,就会挫伤学生学习的积极性,会阻碍学生创造性思维的发展,会影响数学学习效果. 因此,教师要敢于打破教学预设框架,重视课堂教学中的“意外情况”,及时地进行介入,正面地进行引导,让课堂教学中的这些“意外”生成课堂的智慧,凸显教学的魅力.

案例3解方程组:2(x+y)-(x-y)=3,

(x+y)-2(x-y)=1.

生1:解这个二元一次方程组可以通过去括号、合并同类项的方法.

师:这是我们解二元一次方程组经常使用的方法. 有同学有其他解法吗?

生2:还可以通过换元法进行求解. 可以令m=x+y,n=x-y,这样原方程组就可以转化为关于m和n的二元一次方程组. 这样的方程组更加简捷,我们也可以更快地进行求解.

师:非常好,这种方法更加简便和快捷. 其实,解这道题时还可以采用逻辑分析的方法……

分析与评价在“案例3”中,学生一开始采用的是传统的解方程组的方法,此时教师适时地介入,鼓励学生采用更加创新的方法进行求解,这能打破思维定式,提高解题效率,培养学生的创新意识. 对于同一道题,教师引导学生从不同的角度进行思考,不仅能激活学生的思维,还会让数学课堂充满活力.

思维目标偏离时有效介入:层层递进,均衡发展

学生在课堂学习的过程中,由于思维局限难免会出现偏离目标的时候,此时教师要进行适时的介入,让课堂教学始终围绕教学目标展开,保证学习效果. 教师在进行教学设计时,要注意层层递进,要设计有梯度的问题,要引导学生逐层探究,从而促进学生均衡发展.

案例4 “平均数”的教学片段.

例题:一个果园里种了100棵橘子树,收获时果农会先预估一下这些橘子树的产量,然后进行采摘. 假设你是果园的主人,你打算采用什么方法使预估更加准确?

生1:可以先称一个橘子的质量m,再数一棵橘子树上的橘子总数量n,这样就可以估计果园的总产量了,即100mn.

师:这个方法不错,你们还有其他的方法吗?

(课件显示橘子树上的橘子有大有小)

师:我们看到橘子树上的橘子大小不一,只称一个橘子的质量可以吗?

生2:不行,有的橘子很大,有的却很小.

师:那现在我们应该怎么办呢?

生2:可以选择一个中等大小的橘子进行称重.

师:还有没有更好的办法?

生3:我们可以多称几个橘子,算出平均数,再进行预估.

师:这是一个非常好的方法. 在实际生活中,由于数据有大有小,所以我们常常采用计算平均数的方法来估计数据的实际情况. 此外,每棵橘子树上的橘子有多有少,我们可以怎么计算呢?

生4:同样地,我们可以先计算几棵橘子树上橘子的总数量,再通过平均数来估算果园里每棵橘子树中橘子的总数量.

分析与评价上述教学过程体现了教师在进行教学时要关注以下两点:(1)教学情境的创设要贴合教学实际,且介入要及时. 当学生的思维局限在称一个橘子的质量时,教师及时地通过课件呈现橘子有大有小,并通过及时的设问引导学生直奔主题,迅速地将学生的思维引导到教学目标——“平均数”上来,使教学情境贴近教学目标,使学生迅速进入学习状态. (2)教学过程要符合教材设计的目标. “案例4”中,出示课件后,教师并没有完全地放任学生进行自主学习,而是进行了有效的问题引导,这不仅能避免浪费课堂时间,还能提高教学效率. 因此,当学生的学习偏离目标时,教师应进行适时的介入,将学生的思维引入正确的轨道.

可见,教师在进行教学准备时,要充分了解学情,要明确学生的知识水平,要结合学生的认知特点和心理特质进行精准教学. 因此,教师要基于学生的认知基础和能力水平进行适度提问,使问题的设计贴近学生的“最近发展区”,从而调动学生学习的积极性,使学生经过探索能从现有的水平实现跃升.

在缺乏生成时有效介入:凸显灵活,智慧课堂

课堂的有效生成是师生智慧的互动,是课堂教学有效性的体现. 教师要准确把握课堂教学节奏,通过有效的问题设计,在学生无法进行有效生成时及时地介入和提问,引领学生深入探究,并在不断的质疑和深究中挖掘问题的本质,以促进学生思维能力的提高. 同时,教师的问题设计还应具有思考的价值,能够触发学生思考,激发课堂智慧生成.

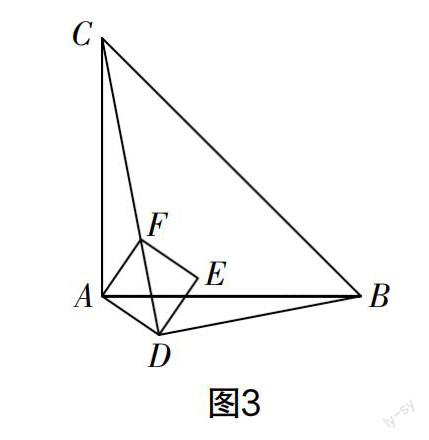

案例5如图1所示,△ABC是等腰直角三角形,∠CAB=90°,AB=AC=5,四边形ADEF是边长为1的正方形. 将正方形ADEF绕着点A顺时针旋转α°(0<α<90),连接CF,BD,如图2所示.

(1)探究∠ABD和∠BCF之间的数量关系.

(2)如图3所示,当CF的延长线经过点D时,点A在△BCD的外接圆上吗?

(3)在问题(2)的基础上求tan∠ACD的值.

本题主要考查三角形全等的知识、勾股定理的应用、相似图形的应用、三角函数的转化以及圆的相关知识. 解决此题的关键是转化与化归思想、方程思想的应用. 学生解题时需要将综合性问题拆解成简单的问题,然后一步步探究,从而得到答案.

本题有两种解法,一种是利用同弧所对的圆周角相等,将未知角问题转化成学生已经学过的熟悉的问题;另一种是构造相似三角形,利用方程思想,通過已知信息解决未知,使问题迎刃而解. 倘若教学仅仅停留在解决这道试题上,那么学生的思维很难得到有效拓展,他们也不能对这类题型形成系统的认识,因此,教师可以通过变式练习进行适时介入.

变式1:改变试题的结论,在问题(3)的条件下求△ACF的面积.

变式2:改变试题条件,在正方形ADEF旋转的过程中,当AD∥BC时,求tan∠ACD的值.

变式3:从特殊到一般,将“0<α<90”变为“0<α<360”,当直线CF经过点D时,求tan∠ACD的值.

分析与评价本案例中,教师以一组变式练习进行及时介入,使学生对这类题型有系统和完整的认识,形成了解决这类题型的数学模型. 这样的有效介入,促进了学生的深度思考,激发了学生的探究欲望,提升了学生的思维能力,使课堂教学生成了新的智慧,彰显了课堂教学的魅力.

综上所述,教师在进行介入时要了解学生的知识水平,要清楚学生的年龄特点和认知规律,要关注学生思维的发展方向,及时地将学生的思考引向正确的方向,并以巧妙的问题引导学生逐层探究,掌握数学的规律和本质,真正感受数学学习的价值和意义. 在课堂教学中,教师要发挥好主导和组织的作用,要抓住时机进行适当介入,引导学生深入思考,纠正学生的错误思维,促进课堂教学智慧生成,使课堂教学彰显魅力.