ARCS学习动机理论视域下在线平台翻转课堂教学效果评价

2021-12-08□吴亮陈丽贺洁

□吴 亮 陈 丽 贺 洁

[1. 贵州师范大学 贵阳 550025;2. 重庆建筑科技职业技术学院 重庆 401331]

一、问题提出

随着大数据时代的到来,学校教育教学面临新的挑战和机遇。社会各界高度关注与支持教育信息化,“互联网+教育”已经成为新时代重要的人才培养模式,起着推动教育变革、促进教育进步、增强教育创新力和人才培养活力的作用[1]。实现教育现代化必须依赖教育信息化,需要新兴IT技术与教学深度融合[2]。利用大数据技术促进教与学二维协同,科学地进行教育决策,实施全过程教育质量监控,解决教学评价的真实有效性[3]。在教育方面,利用大数据提升教育治理水平,推进“互联网+教育”模式下高校一流课程(金课)建设。

2018年,联合国教科文组织亚太地区高等教育慕课研讨会指出“抓住数字机遇,为全民提供终身学习机会”[4]。在知识经济时代同时也是信息爆炸的时代,激励学生自主学习比传授学生知识更加重要。ARCS学习动机模型是一种激发并维持学生学习动机的模型,在高校教学中开展激励学生学习动机的研究,有利于实施课程改革和最新课程标准的要求,有利于在移动信息技术背景下探索更好的“互联网+教育”教学模式。目前,众多学者研究的是将ARCS学习动机模型运用在翻转课堂教学设计与实践中,而缺乏ARCS动机模型对翻转课堂教学影响因素的实证研究。

二、文献综述

(一)ARCS学习动机模型

ARCS学习动机理论认为有四个主要因素影响学生的学习动机,分别是注意(Attention)、关联(Relevance)、信心(Confidence)和满意(Satisfaction),它们之间相互联系,并通过环境对学习者的学习动机逐级驱动,从而激发学习兴趣[5]。教育者可以通过管理学习环境来激发和维持学习动机,贝努特等[6]将凯勒的ARCS学习动机理论纳入大学的计算机教学设计与开发中,取得了不错的教学效果。

日本教育技术专家在翻转课堂中应用ARCS学习动机理论进行教学活动,通过观察和使用验证了该理论的有效性,并证实在跨国家跨文化背景下应用ARCS学习动机理论的可行性[7]。因此,通过多年的理论和实践研究,凯勒教授在不同教育场景和多个领域检验了ARCS学习动机理论的适用性,众多的学者也持续发展和丰富了该理论,产出了大量研究成果。

ARCS理论在教学中的应用模式如图1所示。学习者对新知识的探究由直觉引起注意开始,唤醒注意引入课堂教学,然后与自身熟悉的内化知识结构产生关联,新知识的获取和摄入增强学习者信心,加深问题导向下的解决机制而得到满足,形成学习活动的一重循环。满足感使学习动机得以维持,激活了好奇心去探究新的问题,新的注意与动机进行匹配引起学习动力,引导学生进行合理的归因,完成学习任务带来成就感,构成学习活动二重循环。学习的成就感维持了对问题长久注意,与远景目标关联,因目标实现刺激学习信心,最终获得积极学习体验。

图 1 ARCS学习动机模型的设计思路

研究者直接访谈了凯勒教授,对ARCS学习动机理论机理进行深入探究,探讨在翻转课堂教学中对其如何应用,并开展了基于现代教育技术与ARCS理论融合的教学设计[8]。基于ARCS学习动机模型的在线开放课程的构建实施,以自组织理论为指导实施教学活动,发现ARCS模型能够有效激发并维持学习者的学习动机、参与度和学习效果[9]。高锡荣借助ARCS动机理论,构建了在线头脑风暴活动的激发模型,并采用交叉分组的方式,对实验模型进行验证[10]。

通过文献回顾研究,国内对于ARCS学习动机模型的研究可以分为早期的理论研究和近期的实践研究。近年来,国内学者将互联网技术融入教学活动中,探索了多种形式的教学创新,总的来看,国内关于ARCS学习动机模型的研究分为三个阶段。(1)1997~2003年:主要聚焦在ARCS学习动机理论基础研究,并对学习动机ARCS四要素相互内在影响机制进行理论分析,通过在教学设计和教学活动中实施来验证其实践教学效果。(2)2004~2013年:对ARCS理论进行更为广泛的实践教学和理论总结,将ARCS学习动机理论应用在教学体系全过程中,并在四个维度的刺激因素上进行实践,考察和比较教学实际效果,评估在教学过程中有效激发和维持学习者学习动机的方法和技巧。(3)2014年至今:ARCS学习动机理论多样化和信息化应用研究。应用范围涵盖初等、中等、高等教育和学历、职业、特殊教育等领域;应用学科包括义务教育、高等教育和职业培训等门类。特别是随着互联网技术的普及应用和移动“互联网+教育”的兴起,ARCS学习动机理论与项目式教学、翻转课堂、MOOC、SPOC等新兴教育模式相互融合,形成了教育改革的前沿阵地。

(二)基于ARCS学习动机模型的翻转课堂教学实践

早在1946年,教育专家爱德加·戴尔(Edgar Dale)提出“经验之塔”,构建了人类学习过程的分析模型。之后,美国缅因州国家训练实验室(National Training Laboratories)进一步完善相关理论,形成了学习金字塔理论架构[11],即不同学习方法与学习内容平均留存率之间是一个金字塔型结构,简单灌输式学习留存率低,而经过内化转换输出的留存率更高,知识习得更多。

学习金字塔将学习过程分为主动学习和被动学习两种情形。被动学习过程中,听讲习得5%,阅读记住10%,影像图片吸收20%;看演示或现场观摩获取30%;而如果是主动式学习,参与讨论发言记住50%,动手实践记住75%,做报告,给别人讲解掌握90%[12]。即被动学习对学习内容习得记忆小于50%,而主动学习则能够掌握50%以上。

学习金字塔理论描述了提高学习效果的路径,给予教师“教”与学生“学”二者之间新的内涵。传统教学活动更关注教师之“教”,学生主要是被动学习;但学习金字塔要求教师注重学生之“学”,引导学生主动参与讨论、动手实践、传授习得,达到知识内化为能力的过程。随着移动互联网的发展,学习金字塔理论和翻转课堂(Flipped Classroom)这两个新兴的教学理念,从某种角度印证了二者存在相呼应的切合点,国内外学者开始关注翻转课堂。

莎尔曼·可汗通过实践创立了共享自主学习模式,将翻转课堂贯穿教学活动全过程,学生课前自主学习,课上与老师、同学共同讨论探索真知,课后释疑解惑[13]。德洛泽等人认为翻转课堂是学生课外自学,课堂注重学生实践能力培养,赋予学生学习的主动权[14]。何克抗认为使传统教学从“课堂上听讲,课后做作业”演变成“课前看教师视频,课堂上教师指导完成作业”,实现教学过程的“翻转”或者说“颠覆”[15]。综上所述,互联网时代的翻转课堂是以移动信息技术为平台基础,使教学模式从“课堂上学知识,课堂外消化知识”变成“课外学习知识,课堂内化能力”,课堂内外全程融合以实现教学目标的一种新型教学形态。

近年来,国内移动教学、翻转课堂等教学研究活动受到了广泛关注,基于ARCS动机模型的翻转课堂教学设计也逐渐开展。很多学者开始引用ARCS学习动机模型指导教师应用于翻转课堂课前任务的学习设计,以激发学生的学习兴趣。运用信息平台,ARCS学习动机理论为创新教学模式提供了新理念,从而激发学生自主学习和主动提升,对教学信息化实践意义重大而深远[16]。

基于前期对蓝墨云班课移动平台的翻转课堂研究基础,实现融入ARCS学习动机模型的课程教学,本研究借助移动平台—“云班课”开展三阶段教学模式,具体的实践思路如图2所示。

图 2 基于ARCS学习动机模型的移动平台翻转课堂实践思路

在课前设计中主要以唤起注意,激发学习兴趣为主,设计的课前任务通常与现实生活贴切,具有吸引力;与学生已有的知识建立联系;在学生课前考评设计中,任务难易程度适中,让学生通过一定努力就能够完成,以此增强学生的自信;使学生在完成教师布置的学习任务过程中收获满足感。课中使用通过引起学生的注意,以与学生已有知识建立联系和增强学生信心为主,让学生在学习过程中获得教师的鼓励产生满足感。课后反馈也应关注吸引学生的注意,让课后的学习与学生课上或者已经学到的知识产生关联,增强学生的自信,让学生在得到公平评价和满足感的情况下,增加对课程的学习动机与学习兴趣[17]。

按上述思路设计翻转课堂进行教学活动,我们从2016年起,在四所本科高校、两所高职共12门课程中进行教学实践,并通过对比研究和跟踪调查,形成了在移动平台上翻转课堂的设计、实施和评价指标体系。

三、研究假设与模型建立

在“互联网+”时代,互联网思维不仅对行业与产业发展影响重大,对教育发展同样具有重要启示[18]。学校教育教学面临着新的机遇和挑战,利用大数据技术分析和改进学生学习行为,变革传统课堂已经成为一种必然趋势[19]。在信息技术不断发展和完善的现代教学中,课堂教学也在发生不断的变化。李静等人基于质性分析的视角研究师生课堂教学的交互行为,相比传统交互方式,信息化环境下课堂教学效果有所提升[20]。对于翻转课堂的研究与实践,移动平台下翻转课堂有利于提升学生参与度和激发学生学习兴趣[21]。与传统课堂相比,翻转课堂教学对教师的信息化水平和能力要求更高。

最早实施翻转课堂教学的两位老师—乔纳森和亚伦,在《翻转课堂与慕课教学》一书中解释为什么要实施翻转课堂部分阐述,老师在学生的生活中起到至关重要的作用,不仅要教授学生课程内容,还要激发和鼓励学生,倾听学生的心声,与学生建立密切的联系[22]。这说明老师在教学活动中扮演着重要角色,既是教学活动的组织者,又是引导者。教师要通过有效的“教”来组织和引导学生有效的“学”。

1. 库尔特等人将凯勒的ARCS动机模型策略应用在大学英语教学设计中,通过进行ARCS模式下课程兴趣调查(CIS)和教材动机调查(IMMS),结果显示学生的学习动机显著增加[23]。学生对课程的兴趣类似于ARCS模型中的自我注意(A),在信息化的时代,设计吸引和维持学生注意力的教学内容,是信息化时代教学活动的基础。基于上述分析,提出以下假设:

H1:通过吸引学生的注意(A)有利于激发学生的学习动机。

2. 龚少英等人通过心理学实验发现,对学习材料进行积极情绪设计可以诱发学习者积极的情绪,增强学习者的学习动机,促进学习迁移[24]。学生对学习材料能够与已学知识建立联系,类似于ARCS模型中的相关性(R),身处复杂多变的信息化时代,学生更愿意接触自身熟悉的事物,因此建立与现有知识的相关性是信息时代教学活动的必要条件。基于上述分析,提出以下假设:

H2:与学生已有知识建立联系(R)能增强学生的学习动机。

3. 麦尔等人研究发现,对多媒体学习材料进行情绪设计能够激发学习者的积极情绪,促进学习者的理解[25]。学生在移动云班课平台,每个人都能参与课堂讨论,表达自己的观点,与老师、同学们之间进行有效的交流,类似于ARCS模型中的自信心(C),让学生知道,通过努力可以达到自己的目标,掌握课程学习的方法。因此增加学生的自信心是信息化时代教学活动的重要保障。基于上述分析,提出以下假设:

H3:注重增加学生的自信(C)有利于提升学生的学习动机。

4. 阿尔哈桑等人将ARCS激励模式运用于基于项目的教学进行策略设计,结果表明,实验组学生的课后考试成绩较高,动机量表得分也较高[26]。学生在移动云班课平台有更多表达和展示自己的机会,当结果超出其预期的效果,就容易产生满足感和成就感,学生参与的热情度会更高,类似于ARCS模型中的获得满意(S),因此,使学生在学习中获得满意是信息化时代教学活动的关键。基于上述分析,提出以下假设:

H4:学生在学习中获得满意(S)能够强化学生的学习动机。

ARCS学习动机模型主要包括四个因素:注意、关联、自信、满意。可见,教师对教学内容的设计需要吸引学生注意、与学生已有知识建立联系、注重增加学生自信、使学生获得满意,以此增强学生的学习动机。

5. 学生的学习动机对学生学习行为和学习效果有着一定的影响。赵铮等人从学生学习状态的角度,认为学生学习具有浅层学习和深层学习之分,学习是由浅层到深层的连续过程[27]。葛岩等人认为学习动机是学习需要与学习目标联系的关键环节,有了学习需要,产生学习动机,动机被激发以后产生学习行为,从而实现学习目标[28]。移动翻转学习学习动机策略会影响学生的学习行为,因此,基于上述分析,提出以下假设:

H5:学生的学习动机对学习行为有积极的正向影响。

6. 阿昔洛伊等人探讨应用凯勒的ARCS动机模型的翻转课堂教学对学生成绩、动机和自我满足感的影响[29]。余青兰等人将ARCS动机模型应用于外语教学中,阐释了学习动机与外语学习成绩的关系,同时表示并不是学习外语的动机越高,所取得的外语学习成绩就越好[30]。可见,学习动机会影响学生的学习行为和学习效果。基于上述分析,提出以下假设:

H6:学生的学习动机对学习效果有显著的正向作用。

7. 根据学习者的学习行为,可以划分三类不同的学习行为:消极学习、积极学习和自然学习,实践证明学习模式不同对学习效果将产生显著差异[31]。通过对在线学习行为与学习效果的关系进行实证研究发现:学习者的在线学习行为对学习效果有着重要影响[32]。基于上述分析,提出以下假设:

H7:学生的主动学习行为将积极影响学习效果。

基于上述假设,得到基于ARCS模型的移动翻转课堂教学效果假设模型,如图3所示。

图 3 基于ARCS模型的移动翻转课堂教学效果假设模型

四、研究设计与模型检验

(一)问卷设计

国内外学者已经对翻转课堂教学效果影响因素进行不少的研究,富尔顿认为在移动互联网平台下,实施翻转课堂能够促进和改善学生的学习效果[33]。基于MOOCs(慕课)的翻转课堂教学实践,研究测量了教学环境、教学过程、教学效果对教学满意度的影响[34]。基于前期的研究基础,结合移动互联网时代背景与对“蓝墨云班课”移动平台的教学实践基础,参考了部分关于课堂效果的研究问卷,并与授课班级的部分学生进行访谈,得出本研究的调查问卷。调查问卷分为四个维度:学习兴趣对比、学生学习动机、学生学习行为和学生学习效果。问卷采用李克特五级量表计分,根据学生的真实感受,设置5个选项,不同的程度对应不同的分值,其中“1”表示很不满意、很不符合或很不赞同,“5”表示非常满意、非常符合或非常赞同。

(二)调研过程与数据收集

从2016年开始关注和学习“蓝墨云班课”平台以来,已经连续四年在贵州师范大学电子商务专业本科大二、大三使用,并随着多名毕业研究生到其他高校工作,进一步拓展了实践教学范围。教学活动主要在《电子商务概论》《电子商务与企业运营管理》《商务智能与数据挖掘》等课程中对使用该教学软件进行移动翻转课堂教学实践的比较研究。

数据收集过程主要来源有:采用ARCS学习动机模型的移动翻转课堂教学和传统的移动翻转课堂教学之间的对比调查数据和对同一班级进行课前和课后的调研数据。从不同的班级来看,基于ARCS模型的移动翻转课堂比传统的翻转课堂教学更加注重学生的注意、关联、自信、满意以及学生的学习反馈,能够及时了解学生的学习状态。对同一班级来说,对学生的了解采用课前调研和课后调研,通过实验前后设计能够检验实验初期效果,使研究分析更加客观。另外,还通过该校教务系统收集了学生对同一门课程的教学评价,评价包括定量打分和对课程教学的文字评论,然后与未采用蓝墨云教学平台情景下进行对比分析。

(三)信效度检验

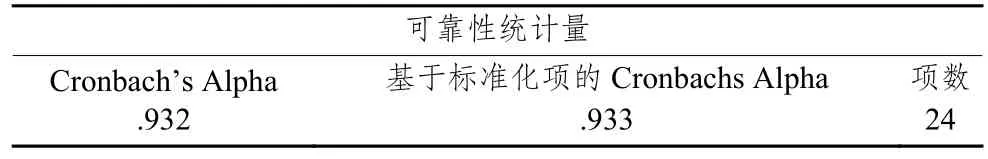

为确保调查问卷符合研究需求,首先对问卷进行信度和效度分析,分析结果见表1。从分析结果可以看出,信度系数(Cronbach’s Alpha)在90%以上,说明该量表具有很高的内在一致性,具有较好的可靠性。对于问卷的结构效度,通过SPSS进行因子分析来检验,分析结果如表2。结果表明,所有变量的KMO值都高于0.8,且Bartlett的球形度检验结果在0.000的显著性水平上显著。由此可见,问卷量表结构效度良好。

表 1 SPSS信度分析结果

表 2 KMO和Bartlett的检验

(四)描述性统计分析

本研究共发放问卷共200份,回收197份,问卷的回收率98.5%。从样本的性别来看,其中男生79人,占40%;女生118人,占60%。本研究使用SPSS和AMOS软件对问卷数据进行整理分析,对基于ARCS学习动机模型对翻转课堂的影响效果进行模型检验。

通过对各题项进行描述性统计分析(见表3)发现,以评价3分(不包括3分)以上的计算,有65.0%的学生对该模式下的教学方法感到满意。评价包括3分及以上的记为对该模式下的教学方法感到满意的,占比93.9%,说明绝大多数的学生对此教学方法感到满意。通过数据统计发现,实施基于ARCS学习动机模型的翻转课堂教学,对课程效果的满意度评价由课前的75.6%提升到课后的84.8%(以评价在4~5分的计算),说明学生对课程的兴趣程度明显提升。

表 3 基于ARCS动机模型的翻转课堂学生行为及效果评价分析

在基于ARCS学习动机模型的翻转课堂教学过程中,通过均值的比较分析,从性别来看,发现男生对该教学方式的满意程度明显高于女生。教学过程中学生的学习动机都高于学生学习行为和学习效果,不受性别的影响。通过激励和维持学生学习动机,注重学生在学习过程中的兴趣培养,注意力的引导,学生自信心的建立以及对学生及时公平的评价,增加学生的满意,以学生为中心的教学方式,学生的接受度和满意度较高。

(五)模型检验

运用吴明隆建议的方法对该模型通过AMOS软件进行模型检验分析,得到相应的反映模型拟合度好坏的指标值[35]。研究的主要模型拟合度指标数值如表4所示,其中χ2/DF(卡方值自由度比值)为2.219,P值小于0.05,RMSEA(渐进残差均方和平方根)为0.070,RMSEA数值在0.05~0.08之间,说明模型较为适配;GFI(适配度指数)为0.918,AGFI(调整后适配度指数)为0.875,数值越趋向于1,表示模型的适配度越好,GFI和AGFI的数值接近于0.9,说明模型具有较好的适配度;CFI,IFI,TLI,NFI等指标越趋向于1,表示模型配适度越好,其数值均大于0.9,说明模型配适度较好。

表 4 主要模型拟合度指标汇总表

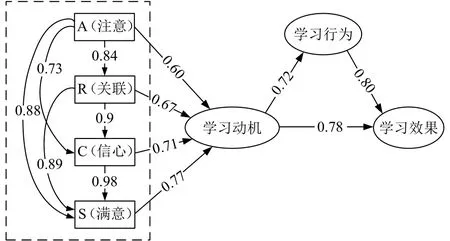

ARCS学习动机模型内部影响分析结果如图4所示。在ARCS学习动机模型内部,注意、关联、信心、满意之间存在相互影响。从层次分析法角度来看,ARCS学习动机模型中各因素之间存在促进关系。例如,教学设计中从引起学生注意开始,再通过教学活动与学生已有的知识建立联系,然后再使学生树立信心,最后学生对前期的一系列活动产生满意,从而使学习者产生较强的学习动机。从分析结果来看,这四个因素之间递进驱动,相互促进。

该结构方程模型的标准化路径系数及其显著性水平如表5所示。从图表的对比分析中可以得出,注意对学习动机、关联对学习动机、信心对学习动机、满意对学习动机、学习动机对学习行为、学习动机对学习效果、学习行为对学习效果都有显著的正向影响效应,其系数分别为:0.60、0.67、0.71、0.77、0.72、0.78、0.80,所以假设H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7均成立。

表 5 结构方程模型路径系数与假设检验结果

五、研究结论与讨论

(一)研究结论

翻转课堂的核心要素是“三变”:让学生变被动学习为主动学习,变个人独自学习为小组讨论学习,变课堂为主学习为“课前—课中—课后”全过程学习。自2000年提出翻转课堂教学模式,伴随信息技术的进步教学模式不断创新,而今移动互联网兴起,智能手机、平板电脑普及,云班课、超星等教学辅助软件的成熟。在ARCS教学理论指导下,线上线下融合实施翻转课堂,短视频、动画游戏等融入教学活动,教师投入的工作量增加,教学效果也十分明显。本研究发现,基于ARCS学习动机模型的移动翻转课堂教学效果影响因素回路图如图4所示。

图 4 基于ARCS学习动机模型的移动翻转课堂教学效果分析结果

1. 从ARCS模型内部系数分析来看,“注意”与“关联”、“关联”与“信心”、“信心”与“满意”之间的影响系数分别是:0.84、0.9、0.98,影响力逐渐增强,相比之下,“注意”与“满意”之间为0.88,“关联”与“满意”之间为0.89,低于“关联-信心-满意”之间的影响系数。因此,教师在设计移动翻转教学过程中,需要注意建立“注意-关联-信心-满意”四维模型的教学过程,注重ARCS模型的内部统一性。

2. 从ARCS的各个指标对学习动机整体的影响系数来看,“满意”对“学习动机”的影响系数是最大的,为0.77,“注意”对“学习动机”的影响系数是最小的,为0.60。这说明:“注意-关联-信心-满意”对激发学生学习动机的影响程度不同,教师在教学过程中让学生获得更多的满意,会比吸引学生注意更能激发学生学习动机。因此,移动翻转课堂教学的实施,教师不能简单的通过文字、视频吸引学生的注意,缺乏对学生信心的建立和满意的获得,需要在给予学习者指导的同时,给他们鼓励和关怀。

3. 学习动机与学习行为、学习效果之间存在促进作用。学习行为如同中间变量,学习者的学习动机通过影响学习行为进而影响学习效果,通过学习行为这一中间变量与学习动机直接作用于学习效果,其影响效果相差不大。这从侧面说明学习者的学习动机对学习效果的影响较大。另外,采用对学习行为进行逆向的干预是否能够反作用去影响学习者的学习动机还有待进一步探讨。

(二)讨论

1. 关注学习动机对学生学习行为以及学习效果的正向影响

基于ARCS学习动机模型能够有效地解决翻转课堂中动机激发问题,通过对教学目标、方法、评价和学习者参与行为分析,利用ARCS理论模型进行教学渗透式设计,激发学生学习兴趣,调动学生积极性和主动性,以学生为中心,体现学生主体地位,提高学生主观能动性,从而提高学习效果。

2. 融入ARCS学习动机模型有利于提升翻转课堂教学效果

翻转课堂已经不再只是原来所理解的“课前自主学习知识,课上教师帮助学生答疑解惑,内化知识”这一层面。越来越多的学者开始关注如何激发学生的学习动机,使学生在课前即线下学习中,能够更大限度地发挥学生自身的作用,自主地去学习和发现问题,同时,在课后能够及时地与学生交流沟通,实现有效的反馈和评价。

3. 移动互联技术对ARCS学习动机模型运用产生积极作用

随着信息技术的发展,目前已经是大数据时代,在新的技术环境下,ARCS学习动机模型的运用是否适应时代的发展,与时代相融合,将新的信息技术融入基于ARCS学习动机模型的教学设计中。教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见,提出推动人工智能、智慧学习环境等新技术与教师教育课程全方位融合。

“人工智能+教育”时代的来临,移动翻转课堂已经成为国内课堂教学的一种新趋势,大量在线金课建设积极提升了大学教育互动性。认为翻转课堂仅为线下自主学习、课堂释疑解惑的教学模式,则学习者的动机并不能有效激发。“翻转课堂先行者”—乔纳森·伯格曼指出关于翻转学习三要素必须协同,课程内容、学生主动性和教师教学设计,这三者需要达到均衡的状态[36]。这对信息化时代的教师来说既是机遇也是挑战。因此,如果教师实施翻转课堂却教学准备不足,有的教师甚至借翻转之名将教学任务甩给学生,则教学效果自然不佳。教师只有充分准备课前学习资料,并及时回馈学生学习过程中的疑问,实行精准的评价激励,课堂的讨论才会积极踊跃,课后复习测试也才能持续,如此良性循环,ARCS四个维度成为教学全过程的纽带。

六、研究启示与展望

基于上述对移动翻转课堂教学实践体验与实证分析,得出以下几点启示:

1. 移动翻转课堂的实施需要网络与技术的支持和保障

师生网络流畅,线上学习平台稳定、操作方便是实施移动翻转课堂教学的基础设施保障。对于线上学习平台及软件,教师在课前需要熟悉相应的操作功能,在设计翻转课堂教学活动过程中也可以根据自身需要与技术开发进行交流,增加相应的功能模块,促进校企有效的合作;课前也需要对学习者进行线上学习平台的培训,避免学习者在课程学习过程中出现技术上的障碍。

2. 基于ARCS模型的移动翻转课堂需要师生共同支持

基于ARCS模型的移动翻转课堂,教师和学生两者的角色与传统课堂发生了明显的转变,教师从传统课堂上“知识的讲授者”转变为移动翻转课堂中的“资源开发者”“引导协助者”;学生由“被动接受者”转变为“主动探究者”。尽管移动翻转课堂更加强调“以学习者为中心”,但是教师的作用和地位不容小觑,不可替代。学生在面临困惑时,需要教师及时的指导和答疑;学生在情绪低落时,需要教师的鼓励和关怀;学生在收获成功时,需要教师的肯定和赞许。虽然身处网络信息时代,但是情感上的鼓励和支持在当今高校的师生关系中显得更加重要。

3. 移动翻转课堂的教学质量需要考虑多元化的评价方式

采用移动翻转课堂教学,学生的学习活动不受时空限制,可以根据自身的情况制定学习计划,学习形式多样化,可以通过观看课程资源(视频、音频、链接、文字、图片等),也可以是参与课堂互动(签到、投票、问卷、答疑、头脑风暴等),还可以通过小组任务(进行小组互评或组间互评),让学生能够独立或者协作参与教学活动。因此,对学生的学习需要采用多元化的评价方式,更大程度上保证学生能够更好地获得公正客观的评价。

4. 移动翻转课堂教学资源可以实现多方参与、联合开发

移动翻转课程教学资源的开发可以联动教师、企业人员、学习者等多方参与,协作开发。教师负责专业教学内容设计,相关企业人员配合技术实现,共同创建具有互动性的学习环境。将ARCS模型融入移动翻转课堂教学资源的设计制作中,让部分学习者参与进来,营造一种有人气的、学习氛围强烈的、有很好互动体验的场景,打造高质量的教学资源。同时,根据教师的教学安排,设计线上线下的交流互动活动。线上互动不受时间空间限制,互动更加自由和及时;线下互动“面对面”,能够直接感知对方的情感和微表情,更加直观和高效。

随着教育部“六卓越一拔尖”计划2.0的实施,大量依托移动互联网的“金课”建设勃勃兴起,学校的教育教学面临新的挑战和机遇,利用大数据技术分析和改进学习行为、变革传统课堂已成为一种必然趋势。在移动翻转课堂教学模式下,精通课程内容是教师的首要任务;适应线上线下结合的课堂教学工作是挑战;赋予学生更多的自主权,熟练驾驭信息化时代移动翻转课堂教学是能力[19]。

教师在教学过程中应适当注意激励和维持学生ARCS学习动机,关注学习动机对教学的正向影响,使学生发自内心的自主学习并且热爱学习、懂得学习、学会学习。同时,教学过程中不仅仅是教师教学理念的转变,同时也要转变学生的学习理念。为适应新时代的发展需要,学生主动学习比被动学习更重要,学生学习内在驱动力比外在推动力更重要。

总之,在高校开展“在线金课”建设过程中,基于ARCS学习动机理论的移动平台翻转课堂研究为建立信息化教学环境,解决教学过程互动性提供了支持,为高校实施“在线金课”教改提供更多的解决思路和实践探索,推动教育技术进步,增强教育活力和创新力。