李方室内乐《瑶村印象》中的瑶族音乐风格特征及其演绎

2021-12-07沈璐

沈 璐

室内乐《瑶村印象》是李方赴广东连南八排瑶乡采风创作,作曲家采用瑶族原生态音乐元素和现代创作技法相结合的方式,表达了对瑶山同胞的深情怀念,对瑶村美景的赞美崇尚之情,体现了周文中所提倡的“研究并利用中西方的深层次文化要素来激发创造性观念,进而为发展和控制音乐元素提供灵感的思路”(1)陈怡、周龙:《一位真正的文人》,王阿毛译,《星海音乐学院学报》2020年第2期,第13页。。本文对该作品的创作和演奏特色进行研究,挖掘岭南音乐文化的独特之处,为地域音乐文化研究提供参考。

李方1958年生于上海,祖籍广东东莞;1978—1985年任珠江电影制片厂乐团小提琴演奏员;1985—1990就读于星海音乐学院作曲系;1990—2001年任珠江电影制片厂专职作曲;2001年星海音乐学院作曲系任教。

李方的作品以岭南音乐风格为主,如交响诗《蓝花豹》、交响序曲《珠江潮》、交响素描《传奇》、交响组歌《广钢颂》、交响童话组曲《五羊传奇》、交响变奏《围屋沧桑》《岭南音画二幅》;室内乐《瑶村印象》等。2013年4月,李方应美国西华盛顿州大学邀请,携作品《醒狮狂想曲》参加太平洋中国文化节音乐会演出,由美国小提琴家莎莉·彼得森(Sharyn Peterson)独奏,罗杰·布里格斯(Roger Briggs)指挥美国西雅图交响乐团协奏,公演于贝纳罗亚音乐厅(Benaroya Hall),被美国媒体誉为首部登陆北美的中国岭南风格交响乐作品。

一、室内乐《瑶村印象》的创作特征

室内乐《瑶村印象》创作于2007年,于2018年定稿。作曲家长期在广东连南瑶族自治县实地采风,通过与瑶族兄弟尤其是几代歌王的交往,对原生态的瑶族民风习俗产生了深厚的感情。作曲家有感而发,以淳朴的民俗风貌为素材,运用色彩性的和声语言,融合瑶族原生态音乐元素与现代作曲多样的创作技法。描绘了瑶寨的美景和瑶乡人的情感生活,抒发了对瑶山生活的喜爱之情和对大自然的赞美歌颂。

(一)以岭南民间故事为创作素材

室内乐《瑶村印象》的创作源于一个凄美的爱情故事:瑶族领袖老阿公和老阿姆年轻时分别是瑶寨里的歌王和歌后,自由恋爱,但因地位身份悬殊遭到双方家人强烈反对,而最终没有走到一起,抱憾终生。如今的他们早已为人祖,但那份彼此之间真挚的感情却越发珍贵。这个故事用瑶语演唱,作曲家在聆听七旬老阿公和老阿姆演唱时,发现他们的歌声是非常自由即兴的,时而委婉柔美,时而高亢嘹亮,非常贴近他们的语言,他们的音调完全根据情绪起伏进行变化。作曲家被这份诚挚的情义和难忘的歌声深深打动后,有感而发,写下了这部作品。

(二)运用色彩性和声语言

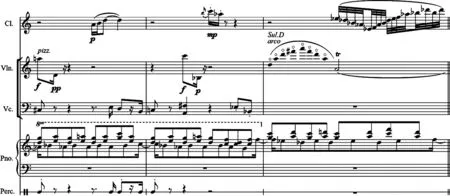

《瑶村印象》演奏时长近20分钟,编制的第一部分是单簧管、小提琴、大提琴与钢琴四重奏,第二部分是由瑶语男女声歌唱和瑶族传统乐器长鼓、牛角组成。西洋乐器与古老的瑶语民歌通过旋律、和声、节奏碰撞摩擦却又巧妙交织、中西交融,形成了独具一格的音响效果。作品中运用了大量民族性的“纯五度复合和声”(2)魏扬:《金湘创作中的“纯五度复合和声体系”探究》,《音乐研究》2013年第3期,第68页。,例如第1小节钢琴声部(见谱例1):

谱例1 第I部分《晨》第1—3小节

第1小节钢琴右手演奏“bD-bA、bE-bB”两对纯五度和声,左手演奏“F-C、A-E”两对纯五度和声,合并在一起共八个音,左右手之间则产生了四对半音和两对三全音,极不协和,形成“现代性纯五度复合和声”(3)魏扬:《五正声纯五度复合和声的和弦体系》,《音乐研究》2014年第1期,第88页。效果。但左右手之间隔开了约两个八度,由于“不协和音程扩大为复音程后不协和度逐渐降低。”(4)魏扬:《单音程与其复音程的协和度差异及纯五度复合和声排列》,《音乐研究》2015年第2期,第93页。所以这个八音和弦听起来却并不刺耳,反而有一种空旷神秘之感,再深究下去,又发现两个奇特之处:

其一,纯五度复合的基本原理是五度相生,将这个八音和弦按照五度相生排列“bD-bA-bE-bB-F-C-(G-D)-A-E”,唯独缺少了括号中的(G-D),而本曲是以“G”为中心音的泛调性,“G-D”正好是中心音纯五度,又正好出现在钢琴的下一个小节,所以这个八音和弦其实是扮演了功能和声中属七和弦的角色。

其二,乐谱的记谱方式多种多样,体现了作曲家的个性和强调之处,此处的记谱如果按照“合理”的方式是记成八个声部,符杆分列,用八根连音线连成一个完整和声;如果按照“合情”的方式是左右手各记成一个声部,不用连音线,下方标记整小节踩踏板记号;但作曲家此处却“简单粗暴”地将左右手各记成一个声部,却用八根连音线连成完整和声,表明钢琴家弹完每一个分解和弦音之后都要按住琴键不松开,弹完八个音之后,钢琴家的双手已经如同囚犯一样被“锁”在琴键上,同时被“锁”住的还有配合踏板产生的八个音的余音,此时才共鸣交混在一起,形成一种立体的建筑美感,跨越三个八度音域的八音和弦显然是点题之笔,意指大山中的“瑶村”。

整部作品中大量不协和音程时而轻柔、时而铿锵,情绪时而神秘莫测、时而又欣喜若狂。单簧管虚幻飘渺的声音表现了作曲家对瑶寨深切的回忆之情,小提琴悠扬悦耳的声音表现了瑶村女孩儿的娇羞温柔,大提琴浑厚低沉的犹如健壮有力的小伙子,而钢琴平行流动的音符,犹如瑶寨叮咚作响的溪水,呈现出大自然与瑶寨人民天人合一的美好景象。四种不同的乐器,分别代表四种不同的色彩,使作品层次丰富、水乳交融。

(三)现代音乐创作技法与民间音乐舞蹈元素相结合

作品结构主要由以下五部分组成:

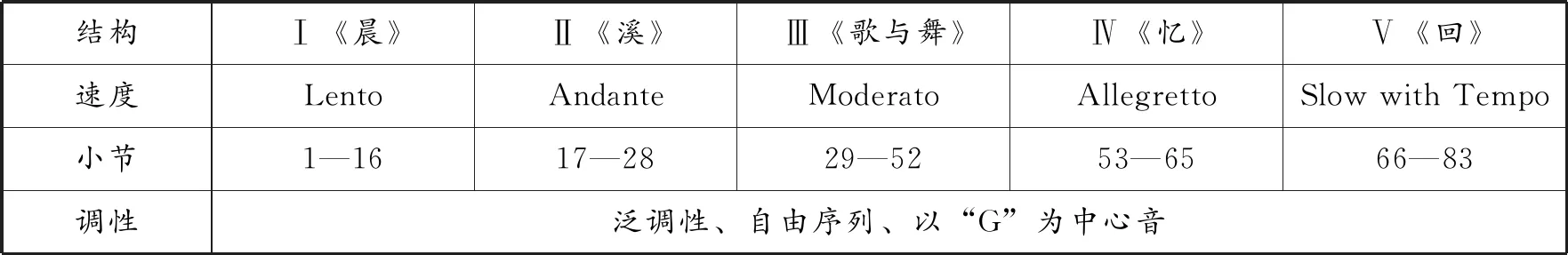

表1 《瑶村印象》音乐结构

表1中第Ⅰ部分《晨》作为整部作品的序,作曲家利用了“散点”节奏,由音列点序列结合以及音色点丰富组合,营造出瑶山村寨和谐静谧的景象, 并且为全曲的主题、节奏、音响等特点做一个预示。第Ⅱ部分《溪》,钢琴声犹如远处天边传来的清脆悦耳的铃声,犹如潺潺溪水,伴随着小提琴、大提琴以及单簧管不同乐器的加入,营造出一幅大自然生机盎然,欣欣向荣的和谐之景。第Ⅲ部分《歌与舞》,高音区由单簧管奏出悠扬清晰的主旋律,在飘忽不定的调性中来回转换,在时隐时现的节奏中穿行,钢琴随后奏出非常有特点性的附点节奏型,仿佛看到篝火边,瑶族人男欢女爱载歌载舞的热闹情绪,如同在与祖宗、神灵和大自然的对话,充满了一股神秘的力量。第Ⅳ部分《忆》,慢慢渐入高潮,由小提琴、大提琴和钢琴,分别奏出最狂热的节奏,在热闹的情绪中,诉说着对过去美好生活的怀念,在单簧管近乎歇斯底里的吹奏中,飘逸于节奏之上的大段上串下跳的经过句,营造出一种翻腾热闹的情绪,也表达出一种对过往生活深切的回忆。第Ⅴ部分《回》,经过前面的“闹腾”,一切喧嚣突然戛然而止,在回忆中,还是那座山、那个寨、那个人、那份情……唯有一缕思绪,在越行越远的舞蹈中跳跃,最后落在一个由序列和泛音构成的充满了不协和的神秘感的和弦之上,不协和又带有一丝神秘的音响,给了听众无尽的遐想,让人回味无穷。

二、《瑶村印象》演奏中对瑶族音乐风格的处理

乐谱与音乐之间是不能划等号的,中间有排练推敲和自由处理的过程,有演奏家个性思想的融入。笔者作为《瑶村印象》的演奏者,以下对乐谱进行演奏的阐释。

(一)第Ⅰ部分《晨》

《晨》缓慢而自由,第1小节(见上文谱例1)由大提琴奏出弱的A音,然后紧接着钢琴奏出神秘而又不安的密集音符,仿佛在遥远的天边,一座古老神秘的瑶寨,慢慢被揭开神秘的面纱。第3小节处钢琴要弹得快速而清脆,就像悦耳的铃铛声,轻巧而灵敏;第4小节处,钢琴部分持续的来回弹奏重复音“B-A-F-bE-bD”,其他三件乐器同时在不同的音区持续奏出其他的音型,营造出一种类似于疾风暴雨般的效果,然后又突然用附点的节奏同时奏出,似清晨大地上富有节奏性的锣鼓声;第6—10小节再以另一个调性奏出相同音型,表达了祥和安逸的情景,此段的节奏型较分散,速度虽慢,但不能停顿太久,要紧凑一些。

第11小节开始瑶男登场,唱出了低沉而富有磁性的声音,紧接着瑶女隔空呼应,两人唱起情歌,抒发彼此对对方的思念,然后对唱,十分甜蜜。

作曲家言:

瑶女的音调根据情绪起伏在变化,甚至是装饰音、滑音的运用都在影响着调式的稳定。与前人记录过的曲谱(见谱例2)相比,我采风现场记录是由领排男女青年喜欢的山歌演变而来的乐棠恋歌,也就是情歌、山歌。这首歌的特别之处是由莎幺妹先领唱,再到对唱、合唱。(5)根据笔者2019年8月26日在星海音乐学院作曲系对李方的采访录音整理。

音列进行的方向可以根据情绪变化而产生平、上、去、反等不同方向的组合,我认为这样更接近当时的氛围。整个音乐中无论是背景的描写,还是情景情感的刻画,都基本上来源于这个构思。特别要提到的是单簧管在曲子里的运用,充分发挥了其个性与共性的特点,即能表现浓郁的瑶族风情,又能将四个乐器很好的融合在一起。(6)李方:《〈岭南雅韵〉曲集》,北京:人民音乐出版社,2017年,第4页。

谱例2 根据瑶女的歌唱旋律记谱

作曲家运用了自由序列和多调结合的办法,根据瑶女歌唱的实际音高得出以下结果(见谱例3):

谱例3 李方运用自由序列和多调结合改编的瑶女歌唱旋律

许多中国作曲家都有类似的创作改编,如丁善德的音乐创作“充分利用丰富多彩的和声效果以及多变的力度术语和速度记号对旋律加以精雕细刻,从而使音乐表现和情感的表达更加细腻。”(7)冯长春:《中华人民共和国初期的艺术歌曲创作》,《星海音乐学院学报》2020年第1期,第34页。第11—16小节中作曲家也是第一次加入了人声,再辅以四件不同的乐器,形式非常独特,创作手法非常新颖。

(二)第Ⅱ部分《溪》

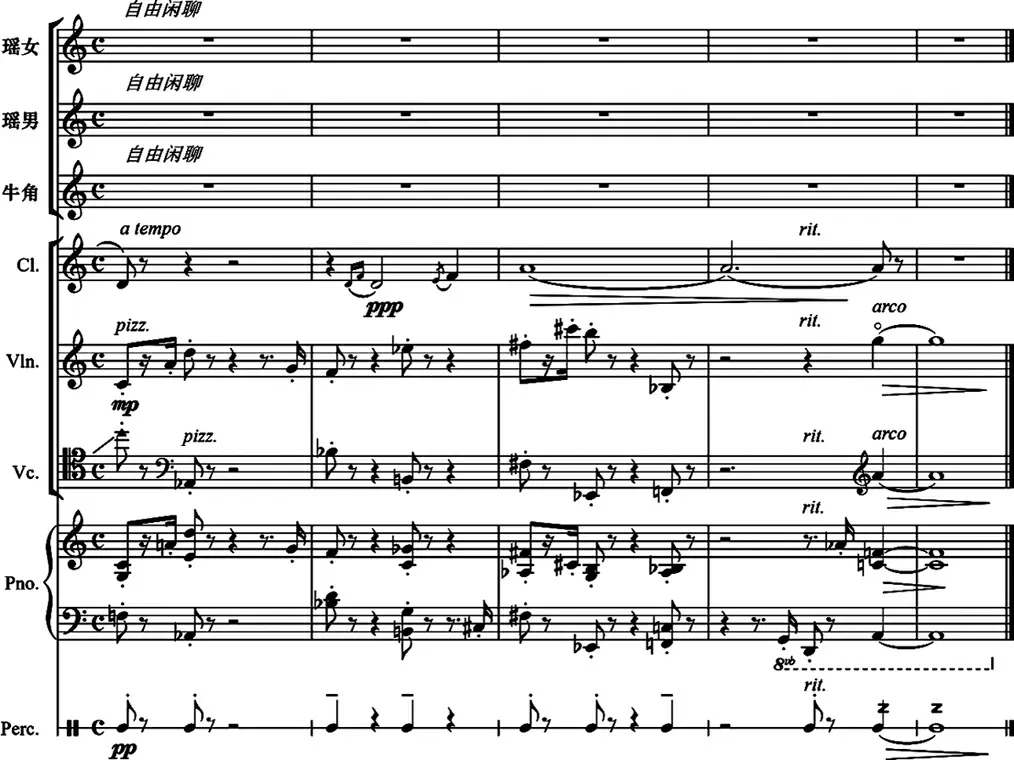

《溪》从第17小节开始,节奏不再延续前面的自由,速度开始流动起来,钢琴部分右手在高音区持续不断的奏出平行四度音程,左手在中音区以后置一个十六分音符的时间穿插其中,左右手的交织弹奏烘托着其他三种单旋律乐器的声部(见谱例4),乐曲进入到一个平稳流动的状态,乐器声部有律动感,就像潺潺小溪一样细水长流,轻盈而灵动。加上瑶男瑶女自由对唱,音响层次尤其丰富,小提琴D弦上2号至6号自然泛音接A音上颤音的自由演奏与单簧管bD调五声音阶跑动形成半音化双调性,如同时空错位,总有一些让人意想不到的声音,给听者营造了一个置身其中的氛围同时又有无限的想象空间。室内乐是“友谊之乐”(8)Christina Bashford, The String Quartet and Society, in Stowell (2003), p. 4. The expression "music of friends" was firstused by Richard Walthew in a lecture published in South Place Institute, London, in 1909.,“演奏室内乐需要特殊技能,包括音乐和社交技能,这些技能不同于演奏独奏或交响乐作品所需的技能”(9)Estelle Ruth Jorgensen, The Art of Teaching Music,Bloomington: Indiana University Press, 2008: 153-54.。需要所有演奏、演唱者心有灵犀、亲密无间地协作配合。

谱例4 第Ⅱ部分《溪》第17—19小节

音乐循序渐进,很自然地进入到了乐曲的第一个小高潮乐段,歌舞长平的段落。

(三)第Ⅲ部分《歌与舞》

《歌与舞》的表情为“自由歌唱的”,单簧管悠扬的高音,仿佛像自由的鸟儿,正式开启了瑶寨欢舞闹腾的场景。单簧管再现了瑶女一开始悠扬的唱调部分,此段其他乐器应当稍柔和,突出单簧管的旋律线条。而钢琴部分富有节奏性的附点节奏,伴随着小提琴和大提琴抑扬顿挫的旋律,仿佛让人见到了即将到来的瑶寨大狂欢,整体节奏跳动自由,但此段的音色不宜弹奏得太吵闹,钢琴部分需要弹的轻巧而富有弹性,就像拨弦一样,轻盈而不失活力。

第40小节开始是一个节点,瑶男开始吹起了“牛角”(10)瑶语称舟欧、勒力,直译为牛角,管体用一只特别长大的水牛角制作,锯掉角尖,钻一直径3厘米圆孔与角内腔相通,以长30厘米的竹管或空心桐木管为吹嘴,插入牛角尖端圆孔中,音色低沉、深厚,音量较洪大。为增加角的共鸣和使音色变化,常在角的弯腔处灌些清水并放进三、四块拳头大的鹅卵石。参见https://baike.baidu.com/item/牛角/237193,2020-6-18.,预示着即将进入一个新的场面,音响氛围也逐渐转变(见谱例5),钢琴、单簧管的五音动机和弦乐不协和音程拨弦依次进入,表现嬉戏场面。

谱例5 第Ⅲ部分《歌与舞》第40—42小节

接下来的第三部分(第41—52 小节)表现出载歌载舞的场面,整段都是欢乐嬉戏的,瑶族人聚在一起,欢声笑语庆祝节日,庆祝农作物大丰收。这一段中钢琴奏出的附点节奏就像在模仿瑶族传统乐器“长鼓”(11)瑶语称“播公”,其历史悠久。南宋绍兴二年(1132)五月三日颁发的《十二姓瑶人进山榜文》载:“天子殿前,国王长衫大袖,长腰木鼓,斑衣赤领,琵琶吹唱”,据此推测已有800多年历史。传说瑶族始祖盘瓠上山打猎,与一野牛搏斗时跌落悬崖,死在一棵树杈上。人们便挖空树心,剥下牛皮蒙成长鼓,日夜敲打以祭盘王。参见https://baike.baidu.com/item/长鼓#2,2020-6-18.,这一段落钢琴发挥主导作用,所有的音型需要弹得快速而短促,小提琴和大提琴用拨弦、跳弓等技巧,表现出舞蹈轻盈欢快但又略带有神秘和声的特点,配合以瑶男瑶女混唱的歌声,仿佛是在与祖先神灵和大自然进行着超度的祭祀与对话(见谱例6)。

第43小节G-D、B-#F、#F-#C的纯五度复合与第44小节bE-bB、bB-F、A-E的纯五度复合在音程关系上具有倒影特征。

谱例6 第Ⅲ部分《歌与舞》第43—45小节

(四)第Ⅳ部分《忆》

乐曲持续的保持着火热和热烈的情绪在第53小节达到了顶峰。《忆》情绪更加饱满而热烈:所有乐器全奏,加上瑶男瑶女的歌声、长鼓舞和牛角声,音色丰富,体现出欢声笑语、普天同庆,瑶族丰收节日的场面。所有乐器的每小节最后一拍的四个十六分音符都需要做一个渐强,并且每一个音符都需要弹奏出铿锵有力的音色(见谱例7),随后钢琴六连音重复部分需要弹得均匀,保持紧张度。在这两个小节一定要注意,所有乐器需要一气呵成,不能有任何松懈。

长鼓部分,需要保持稳定的节奏,因为这一段在排练时,作曲家一直强调长鼓节拍必须要完全按照拍子,节奏需要严谨,不能有任何摇摆的地方。作曲家说:“这是一种对过去美好时光的渲染。”单簧管是这一段落中最重要的一环,固定音型在整个音域中来回穿梭,仿佛诉说着对过往生活的回忆,对现在生活的歌颂以及对将来生活的向往。

谱例7 第Ⅵ部分《忆》第53—54小节

整部乐曲的最高潮部分,是全曲最精华最富有戏剧性和辉煌效果的一个段落(见谱例8),需要所有演奏员全情投入精神高度集中,屏气凝神,一鼓作气地完成这一部分的演奏。

谱例8 全曲高潮

经过之前的层层铺垫,然后一口气冲到云霄般完成这一段落的演奏。乐曲的第65小节开始(见谱例9),在欢腾热闹的情绪中突然戛然而止。

(五)第Ⅴ部分《回》

《回》中单簧管奏出一开始瑶女的旋律(见谱例9),多了一丝回忆而略带忧伤的感觉,此时情绪上要回落下来,休止的部分等待可以稍微久一些,要营造出一种伤感的情绪。乐曲再现开头部分那种思念回忆的感觉,速度需要沉稳缓慢一些。单簧管起着主导作用,音色需要悠扬,气息需要冗长,就像一位老者,回忆他的一生,感慨万千,记忆中,还是那座山、那个寨。

在第74小节,速度变缓,节奏可以稍微自由一些,乐曲回到了初始阶段,钢琴部分是伴奏部分,音色需要弹得神秘飘渺一些,瑶女歌唱的主题由单簧管、小提琴和大提琴依次轮番出现。整段音乐多了一份平静、少了一份喧嚣。

谱例9 第Ⅴ部分《回》第65—67小节

最后五小节,乐曲在渐去渐远的舞蹈节奏慢慢消失之时,钢琴上运用了一个由序列和泛音构成的、充满神秘感的和弦结束全曲,这是命运的轮回,还是现实的回归?让人意犹未尽,回味无穷(见谱例10)。

谱例10 第Ⅴ部分《回》第79—83小节

作曲家曾言:

无调性、泛调性现象与调性音乐一样,都存在于自然、生活劳作当中……作为作曲家,与其迫不及待地去“发明”一套作曲体系,还不如认真地观察体验生活,将自己了解到的技术根据需要运用于创作,《瑶村印象》的创作既建立在这一原则之上。(12)李方:《〈岭南雅韵〉曲集》,北京:人民音乐出版社,2017年,第6页。

2016年11月18日,作曲家在得知一代瑶族歌王唐买社公去世,连夜奔赴油岭瑶寨送别唐公,怀着悲壮的心情写了一首诗来悼念瑶族这位歌王:

叹今昔,一代歌王宾天。耗传夕奔,趋法面,隔诀阴阳两界!瑶寨殇夜,铜锣哀号,唢呐声声咽。苍天魂断,泪挥香颤无言。携友登府当年,与公初相见,豪情鼓乐。往是今非,歌酒间,一曲荣哀说遍!印象瑶村,今朝谁相和?(13)李方:《〈岭南雅韵〉曲集》,北京:人民音乐出版社,2017年,第7页。

结 语

《礼记·乐记》载:“大乐与天地同和,大礼与天地同节。”源自于民间生活、风土人情的音乐才具有生命力。岭南大地,人杰地灵,音乐上更是灿烂多姿,百家争鸣。岭南音乐中的开放性、渗透性、兼容性和善变性使得岭南音乐独树一帜,成为中华民族灿烂文化中的瑰宝。《瑶村印象》是岭南音乐文化中的精品,受到了社会各界文化人士的赞扬和喜爱。

在一些根本层面上,我们关于音乐的知识,是不可言喻的问题,或言不能及的问题,源于你的无意识分析无法捕捉你在音乐中所听到的全部信息。(14)[德]戴安娜·拉夫曼:《言外之意的财富》,载[南非]大卫·戈德布拉特,[南非]李·B·布朗:《艺术哲学读本·第四部分·音乐》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第213页。

作曲家要求作品演出时瑶族原生态歌手自由对唱参与演出,最大限度地保留了瑶族音乐信息,这是难能可贵的,或者说听众是有“耳福”的,但这种演奏、演唱形式却限制了作品更大范围的传播和演奏,如果作曲家能够借鉴谭盾作品《地图》的演出方式,将瑶男、瑶女的自由歌唱声部录制成音频、视频,刻录成光碟附在出版总谱中,就更便于演奏家或室内乐团演奏,在原生态歌手缺席的情况下,通过控制播放音频或视频完成作品演出。

实际上,20世纪由于“录音的发明和在磁带上编辑音乐的能力产生了新的古典音乐亚流派”(15)Schaeffer, P. (1966),Traitédesobjetsmusicaux, Le Seuil,Paris.,这种设想笔者曾与李方交流,李方强调了现场民歌演唱的偶然性,但笔者认为可以录制多个瑶男、瑶女自由对唱的版本,由室内乐团自由选择其中之一,也可最大限度地保留偶然效果,这些设计将在笔者今后的演出活动中进行实践探索。

《瑶村印象》给听众的留下了想象的空间,可以从中感受到瑶村的美景、林间的溪水、神秘的舞蹈乃至生灵的私语,通过生活创作音乐,通过音乐感受生活并分享自然大爱,这也正是岭南音乐的魅力之所在。