笙律二考

2021-12-07论十七管笙的系统与和声

——论十七管笙的系统与和声(下)

二、论十七管笙的和声

(一)关于笙的和声的争议

笙的合竹(1)译者注:笙的合竹即和声。给日本雅乐中的唐乐增添了独特的色彩,其音韵远离尘世、高雅脱俗。或许正因如此,日本的笙几乎不用于俗乐,至今仍保留千年来的传统。不可思议的是,中国音乐向来属于单音音乐体系,只有个别出现和声的情况,但笙复杂的五个音乃至六个音的和声方式仅在日本流传。由于此法失传,中国转而开始使用简单至极的和声法(2)根据朱载堉《律吕精义内篇》卷六“大竽小竽吹法”,可知吹黄钟时,为黄黄(左)、林林(右)四管齐奏。相当于五度、八度合奏。M.CourantEssai hist.mus.class.chi.第163页介绍了《大清会典》卷三十三记载的笙的简单和音谱。王光祈在《中国音乐史(下册)》中认为,笙谱的和音虽都限于两声以内,却包含自两度到八度的各种音程。但因为王氏参考的并不是古曲曲谱,自然也不算承袭旧制(译者注:王光祈谈笙的和音有二度、四度、六度、七度,但这种观点参考的是德国人1908年左右录制的中国音乐名家所奏乐曲[见《中国音乐史》第195—198页],所以林谦三认为这不属于古曲,不算承袭旧制)。。与此相比,能吸引当代人细细聆听的和声奏法却在日本得到了传承,真令人惊叹。

笙的和声乍看十分复杂,若一言蔽之,则是根据“和”——即“顺八”(纯五度)和“逆六”(纯四度)衍生而出(3)译者注:顺八逆六常见于三分损益生律法中,意同隔八隔六。往高音方向间隔八律生律,则可得高五度音;往低音方向隔六律生律,得低四度音。。荻生徂徕(1666—1728)察觉此事,在其《琴学大意抄》中写到:“笙之合竹,筝之和弦,皆六八相和”。田安宗武(1715—1771)进一步深入研究,在《乐曲考》附录中指出:“合竹相当于一均中的七声”。依笔者个人之见,田安已言中了合竹的根本原理。近来学者的解释,则是完全脱离了上述前人已有学说,迷失在西洋音乐的和声理论中,致力于揭示和声奏法的玄机等微妙之处,反而脱离真相,曲解了中国音乐的本质。

因此,笔者试图在承继和发展《乐曲考》附录所阐述的理论基础上,进一步从十七管笙的音律排列和运指角度出发,探究日本流传的笙和声。下文将首先以太簇均的合竹法作为研究的关键,因为此均占据了唐朝民族音乐体系的中心地位,日本音乐中的沙陀调、大食调、盘涉调都隶属于此均,研究起来较为便利。之后再类推到其他均调上,探究各均调和声现今是如何使用的,并通过对合竹的研究揭示中国音乐和声的根本思想,以扩充和发展田安宗武的卓越见解,探寻笙和声的真谛。

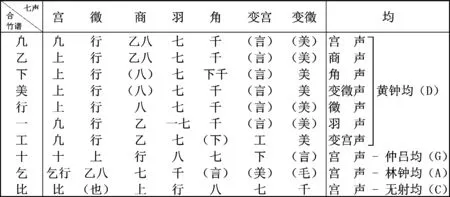

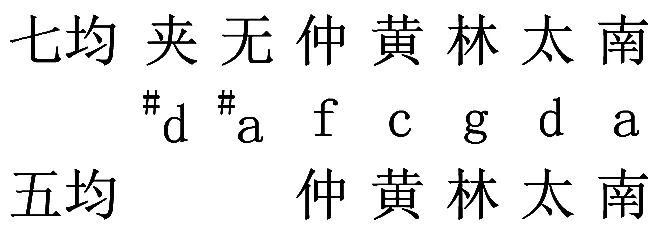

根据指孔的使用状况可知,在笙的十七管中,可以只使用一根管,也可同时演奏数管。在催马乐的伴奏乐或曲前的调音调子(4)译者注:即正曲开始前,用于调音定调的短曲。中,虽然也有单音到两个音、三个音以上的简单和声吹奏的例子,但最正规的还是在唐乐合奏时,同时奏响五至六个音的合竹演奏法。笙所用的谱式直接以笙的管名来命名,现今流传的十一种(5)留存至今有明确记载合竹法的音乐典籍中,以《乐家录》年代最为久远。此书卷十明确记载了“十工美比下乙一凢乞行”的合竹音律。其中“十”的和音分为两种类型,一种是专用于双调曲中g的和音。另一种是用于双调曲中#f的和音以及其它调中g的和音。为了区分二者,论文将前一种和音情况用“*”标记。谱字的和声如谱1所示。

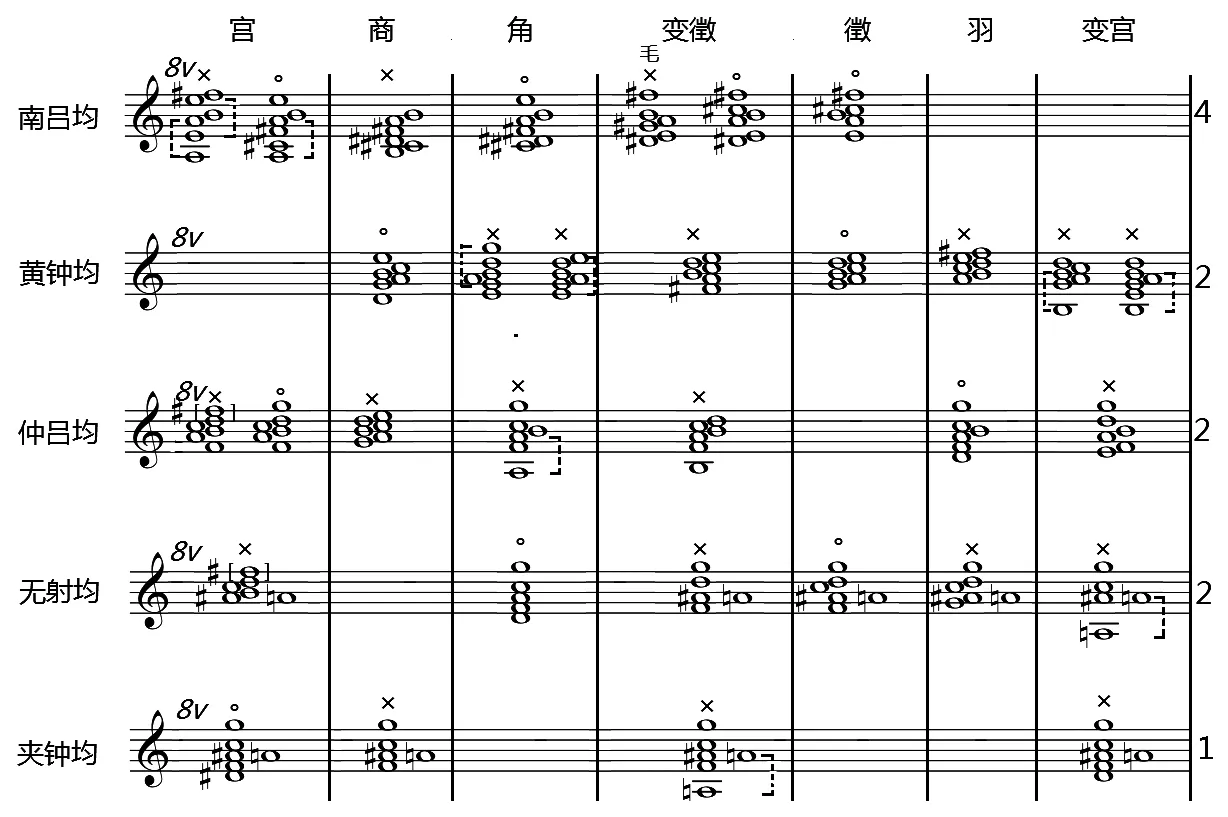

谱例1 笙的和声

由谱例1可知,除了“十”和“比”外,与各管谱字相对应的固有音律都是合竹中的最低音。若用一句话对笙的合竹下定义,则是在与唐乐基本旋律平行的管乐基础上,叠加四至五个有关联性的音。

演奏此合竹需要特定的运指法,前文已经阐述了这两者之间的密切关系。此中存在一些误传或后人的改编,但毋庸置疑的是,其运指法究其根本还是源自唐朝。本文将以此为前提进行论证,特在此说明。

补充说明——关于拟似合竹

乍看与现存合竹相似,有一部分是可以演奏的拟似合竹,在古乐书中被记载为“相竹”。或许对其解释有些画蛇添足,但还是说明一下较好。镰仓中期,狛朝葛的《续教训抄》(《日本古典全集》)第十册与继承其思想的《体源抄》(卷四)两书中,从笙笛相竹的角度出发,对“千十下乙工美一言八七行上凢乞比”十五管,列举了乍看与现今合竹相似的从二声到七声的和声内容,只不过其中“美”与“言”和声相同(见谱例2)。笔者对此进行分析比对后得出如下结论:

谱例2 拟似合竹

1.根据现在的运指法,是同一手指压奏“下乙”“八美”“一美”“千工”及“千十”(6)译者注:这里的“千乙”等谱字指代的是单管律名,非合竹。的混合指法,使拟似合竹中的八个和声(千十下一八上凢乞)无法演奏。(7)译者注:在笙的实际演奏中,17根管的音孔被依序安排给左右手六根手指掌控(指法详见《笙律二考》之一),当同时出现由同一个手指控制的不同音管时,可能造成无法吹奏。以拟似合竹(即相竹)中的“十”为例(见谱2),它的音高依序为g2、 #g2、 a2 、h2、 d3、 e3,对应的管名和管序分别为:十(第2管)、美(第6管)、八(第8管)、七(第11管)、行(第12管)、凢(第14管),但“八”(第8管)和“美”(第6管)均由左手大拇指压奏,二者只能顾其一,所以这个和声受指法限制是不能吹出的。同理,其他七个无法演奏的相竹也是受限指法的原因。

2.今日的合竹中未使用的“言(#c3)”音,无论是用左手大拇指还是左手食指都可以演奏,但一旦用其中一个就必须舍弃另一个,因此这个音被认为不大合适(8)译者注:相竹中的和声“言”由d2、#f2、#g2、a2、h2、#c3组成(见谱2),对应的管名和管序分别为下(第3管)、美(第6管)、言(第10管)、行(第12管)、上(第13管)、凢(第14管)。依照林谦三《笙律二考》之一中的指法所述,“美”和“言”都用左手拇指控制,虽然“言”也可以改用食指控制,但接下来的“行”用左手中指,二者的跨度十分别扭,再结合后面左手无名指控制的“上”和“凢”,左手在演奏时特别不顺手,这也就是林氏为什么说此和声被认为不太合适的原因。。除此之外“美”与“言”的和声相同,也是不恰当的。

3.具有演奏可行性的只剩五个合竹:“乙工七比行”,虽说可以演奏,但除去两个音构成的的“比”、四个音构成的的“乙、行”之后,剩下只有五个音构成的“工、七”了。其和音数量少,声音不够丰满。

4.从合竹的用途来看,低音和管名相对应的合竹还不到一半,仅有六个:“十工一八乞比”。

5.对比现代合竹的构成原理(详见后文),即尝试用五度音在一均中构成和声时,会发现相竹中的五个合竹(千十一七上)都多出了均外音#g2。(9)译者注:“千十一七上”在现今通用的日本笙和声中没有#g2音。此外,还有三个合竹(十七上(10)译者注:原文为“十七行”,但如谱2所示,“十”“七”的拟似合竹中都有一组变化半音(g-#g),“行”里却并没有。译者认为“行”不符合原作者的意思,应是对“上”的错写。“上”与“十、七”一样,具有相同的变化半音g-#g,故此处改为“十七上”。)中的变化半音缺乏媒音(11)译者注:媒音有媒介音的意思。拟似合竹“十七上”中都有变化半音g和#g(见谱2),但这两音之间缺乏五度音圈关联,所以林谦三说二者间缺乏媒音。在现今通行的日本笙合竹中,虽也有半音音程的叠置,但是它的产生是隔八相生依序生成的,有五度音作媒介。以“工”的合竹为例(见谱例1),隔八相生依序得到了它的构成音:d→a→e→h→(#f略)→#c→#g,#g和a虽为半音,但从生律法来讲,二者与五度圈相关。当然,由于受指法限制,七声不能全部奏出,因此在“工”和音中省略了#f。媒音的具体含义可详见后文。。这两种情况在现今的合竹法中从未见过。

据此可知,相竹不同于现行的运指法系统,在反复斟酌其可行性之后,发现它并不适于实践。换言之,从“千”来说,因为“下、乙”两管指孔排列在内侧,右手食指只能按住其中一管;而演奏“十”的时候,手只能顾及“八美十”中的两根管;“下”也是如此,即便能够同时按住“下七行”三管,也无法另用一根手指同时按住“一言美”三管。除“乙工七行比”之外,其他各和声均如此,无法用于演奏。如上所述,这五个合竹中能顺利同时发出五个音的仅有“工七”,但 “七”有变化半音,略显差强人意。所以所谓“相竹”,只能通过吹奏音管比较其音律关系,从而判断是否需要调音,用于校对音高,其本身不具备现行系统运指法的合竹表现方式。

在古笙谱中,即使是镰仓末期的《新撰笙笛谱》(阳明文库藏——附正安、乾元、嘉元的藏书)也没有出现超出十个合竹谱字的范围,自然,同一时代的狛朝葛(嘉元元年时四十三岁)(12)译者注:狛朝葛是镰仓时代后期的雅乐演奏家,《教训抄》作者狛近真之孙,著有《续教训抄》。其生卒年在日本有多种说法,林谦三在文中注明“嘉元元年时四十三岁”,代表他认为其生于1260年。也无需在《续教训抄》中对在当时用途不甚广泛的拟似合竹进行特意说明。(13)译者注:据作者所言“相竹”是拟似合竹,用作调校各管音高,不作合竹使用。

(二)笙和声的诸多学说及其评论

在田边尚雄《三种和音说》及铃木正藏《五度圈和音说》等著作中,均涉及到明治以来流传的诸种笙和声学说。现将其简单介绍如下:

1.田边先生根据乐音是否协和,将笙和音分为以下三种(14)在田边先生撰写的《和声》(《日本百科大辞典》)中已可见此学说的萌芽,后在《美学研究》(四辑)、《都山流乐报》(昭和六年)中则出现对其的详细解说。此外,在田边先生所著有关日本音乐的其他著作中,此学说随处可见。:

(1)正协和音:乞凢乙的合竹

(2)准协和音:一行十*的合竹

(3)不协和音:十下工美比的合竹

笙的和声之所以听起来协和,是因为“(1)”正协和音中含e2、a2、h2、e3四和音;而“(2)”中含e2、a2、h2或是a2、h2、e3三和音(15)译者注:这里的“四和音、三和音”是作者所用原词。四和音包括五度音(a-e-h)和八度音,三和音则没有八度音。五、八度是传统笙和声的构成基础。后文中有详细论述。。四和音是构建完整和声的基础,三和音则是不完整和声的基础,而既非四和音又非三和音构成的和声就令人觉得不协和。之所以将四和音及三和音视为协和音,是因为笙的合竹种类并不齐全,只能有四和音或三和音其一,除此之外的大三度或小三度等不完全协和音程都不被东洋音乐所认可。因此若要用笙奏协和音,就只能采用这两种和音。由于四和音构成的和声比三和音构成的听来更为协和,我们就将前者称为正协和音,后者则称为准协和音。在构造各和音时,首先须包含整段乐曲的主音,再在此基础上加上和音,或更进一步增加装饰音。

2.铃木先生将十七簧笙音律的相生关系解释为“以双调(g)起始的三分损益律”,他认为笙的和声与雅乐音阶一样都是通过三分损益法顺次生成。他更进一步推导以十二律中的每一律作为基音,组成五度圈内的三和音(如若以d2为主音,三和音就是d2、a1、e2)。他试图例证这种方法常出现在各种合竹的编排中(16)铃木正藏:《凤笙和声构成之考察》,参见《国学院杂志》,第37页第6行,《雅乐》(昭和六年)。,不过同时也承认这种假想理论并不合理(17)原著注:笔者亲自听闻了其后的改订版本。。

上述两种学说都各有独到之处,乍一看似乎完全不同,但实际上却都是基于以往学者的多种观点,对五度圈内的和声给予了不同说明罢了。笔者现针对这两种学说坦率地提出如下评论:

1.田边所说的三和音也好,四和音也罢,简言之就是“黄钟(a)—平调(e)—盘涉(h)”这三律间相生关系的体现。他并没有对这些音与乐曲中主音或装饰音之间的关系作出说明,只将其归入三和音、四和音从属的五度圈内。因此,尽管笙和声中常用到e、a、h,但不能仅将它们视作基础和音的要素,而将其之外的音视为旋律主音或装饰音。

其次,正协和音、准协和音、不协和音从理论上看虽多少存在差异,但实际从听觉上难以分辨。在未被告知是何种合竹的情况下,其难度如同通过听觉分辨西洋音乐的完全协和音和不完全协和音,令人不禁怀疑两者之间是否有区别。

基于“协和音并不只有四和音或三和音”这种认识,我们就该知道笙的和声是一种独特的和音,不等同于西洋音乐中的协和音或不协和音,没必要从西洋音乐的角度去分析它,也没必要对不协音进行解决。合竹的谱字就是旋律主音所在的管名谱字,合竹间的连接受旋律支配,与不协和音的解决无关。在合竹间的连接进行、变更指法之际(18)此处试举变换指法的一例,当“乙→下”变换时,两者兼有的#f3、d3、h2、a2音保持持续,e3音停奏,在e2向#f2变换时奏#g2,从而完成了两者间的转奏。参见多忠保述、山井基清记录的《手移口传书》。,若认为若干余音的残留或是新音的出现,是为了解决不协和音的话,那也应该考虑到同样的情况也会出现在向协和音继续转换的过程中。所以,这种和声奏法不能视作和弦的解决。如此看来,尽管将笙的和声分成了三种协和音,但这只是倡导者自己的主观意见罢了,并不在彼时唐代音乐家的考量范围之内。

2.铃木先生参照十二律相生的理论,将现代笙的和声解释为“同属五度圈内的和音之集合”,这种想法尚算言之有理的学说。比起壹越(d),他更倾向于将神仙(c)作为十二律的基础,认为这符合和声构成的理论。神仙(c)相当于唐代古律中的黄钟,壹越(d)则接近唐代古律的太簇(19)中唐之后的著书将盛唐时期的乐律当做古律记录下来。根据盛唐时期的律尺推演出的古乐律与现今的新律进行对比,再结合其他依据,林谦三推断出古律中的黄钟应为c1/#c1,换算成现在日本的雅乐律就是神仙c1。参见林谦三:《隋唐燕乐调研究》(第六章):“古律黄大太夹姑仲……日本律神上—断平胜……”。。但在实践中在对笙调音时,通常以平调(e)为基准。铃木先生曾作为理论扩充提出了和音组合法,即在以十二律中各音为主音的五度圈内,构建出三和音的合竹,这种方法虽能解读“一凢乙行十比”这几组合竹,但在解读“下工美”三组合竹时还是存在漏洞,因此这一学说被弃置。可见他对笙的和声的解释,仅止步于言明五度圈内和音的叠加,没有超出荻生徂徕的认识。

以上对田边、铃木二位先生关于笙的和声理论进行了大致说明。铃木先生提出五度圈的和声学说属于前人已有的学说,暂不表。但无论是田边先生的“三种和音说”,还是铃木先生早前提出的“三和音学说”,沿用西洋音乐和声理论的色彩都十分浓厚。笔者欲在此处特别指出,西洋音乐中和声理论的思维倾向,非但对理解笙的和声毫无助益,某些情况下反而更易将人引入误区。把“笙复杂的和声为何听来并非不协和”这一问题,上升到音响学、心理学的角度加以考量尚算无可厚非,但切忌借西洋音乐中的和声理论知识深入思考笙的和声构成。

发明笙和声的古代中国人,绝不会想到将三和音或四和音作为和声基础。他们所了解的,只是处于相生关系的两个音可以相和。实际上只要存在相生关系,无论是三个音的和音,还是四个音的和音,甚至更多音的和音,从理论上来讲都应该是相和的,因此不该仅局限于三和音。由此观之,近来学者所持的笙的和声理论看似各具特色,终究不过是徂徕先生所言“六八之和”,即五度圈的和声理论罢了,至今尚无人跳出此学说来揭示笙各个合竹的真正奥秘。如前文所述,在《乐曲考》附录中,五度圈的和声被解释为一均内的七声,笔者将进一步扩展此理论,论证阐述以唐俗乐太簇均为中心的五度圈和声及其是如何发挥效用的(20)雅乐家芝祐泰先生对笙的和声也持有独有见解,但考虑到其主张未正式发表,且偏向西洋音乐理论,笔者在此略过不提。。

(三)笙和声的根本原理

中国作为笙的发源国,对“古代如何吹奏笙”虽没有任何可作依据的记载,但从乐器构造上来看,笙可以同时吹奏两个以上的音,由此可判断它用作吹奏复音。中国笙虽有多种形制,但即便是形态很原始的苗族笙也能吹奏复音(21)译者注:[日]鸟居龙藏(1870—1953):《苗族调查报告》,东京帝国大学理科大学人类学教室,1907年。。不难想象在上古或是乐律蒙昧时期,笙应该也可同时吹奏二音以上,且所奏之音听起来不会特别不协调。大概在制定十二律后,“怎么运用复音达到较好效果”才逐渐成为实际课题。早先人们以八度音、五度音和四度音的协和为美,倾向于这种吹奏方式,后来复音吹奏逐渐变得复杂,直至进化到日本现存的合竹,期间的发展历程已不可考。在中国,和音的吹奏法衰亡已久,现今充其量只是吹奏二管的协和音而已。由此看来,构造上适合吹奏复音的笙在音乐理论发展后,产生了系统的和音法,然而随着音乐理论继续发展的同时,又反受乐理限制,阻碍了它发挥特性,这种情况其实时常可见。

查照三千年来中国的乐理,适用于笙的和声理论只有十二律、五声、七声相生这类。黄钟通过三分损一得林钟(即宫生徵)的原理直接被用作笙的合竹构成理论。三分损一(或三分益一)是获得纯五度(或纯四度)的唯一方法,主音与纯五度(或纯四度)能呈现出十分和谐的效果,这似乎是古代人熟知的经验之谈。所谓“相生”,亦可谓“相和”,指两个音交融应和,后世将相生的音律称为“和”(22)朱载堉《律吕精义内编·卷六·“初学操缦口诀”》中记载了“正应和同谱,留神仔细看”的句子,并对此加以解释:“正者,本弦散声是也。应者,别弦实音而与本弦散声相应是也。和者,散声相生,和而不同是也”,他另在《操缦古乐谱》中写道:“琴以本律散声为正,实音应音为应,散声和者为和。瑟以本律大弦为正,左手小弦为应,右指大指隔八为和”。《律吕正义》中还有:“以本声为宫,而徵声和之者,为首音与五音相和。以正声为主,而清声和之者,为两声子母相应”,意思基本一样。。八度音最初被认为是从黄钟(宫)出发并再次回归黄钟的音,基于此,人们自然以为两个黄钟是一样的。然而到了汉代,乐论终于得到了精细化的发展,“黄钟不能还原”的论调产生,不过即便如此,人们在实际奏乐时还是不得不采用八度音程,否则乐器合奏时会不协调。由于同律的互相呼应,后世便将清浊的同律同声称为“应”(23)《乐曲考》的所谓均之律,是比古律高二律的新律系统,认为壹越相当于中国的黄钟,与古律的均名不一样。译者注:原文中该注写作《乐律考》,译者结合后文判断其为《乐曲考》的错写。。

“和”与“应”是笙和声的根本原理。其中“应”属二音同律,故无须特别指出其二者间的协和关系。而“和”则是不同音的顺次连接,是二音间最协调的关系,由此再连续生成第二次、第三次、第四次等多次的“和”。中国音乐与西洋音乐一样,不认可三度是协和音程,于是“和”与“应”就成为了和音构成的根本原理,通过此类的和声存在的事实可以断定:尽管此前中国的书籍从未提及这种思想,但古代中国人对符合生成十二律七声的音乐理论的和声持肯定态度(24)译者注:可以理解为中国古人认可的和声,是在三分损益生律法六次生律得到的七声内构成,音与音之间为相生关系。。

无论构成相生关系的十二律彼此怎么连接,同时奏出全部的十二律只会让人感到刺耳,因此实际运用时并不会用到所有十二律,只会采用构成相生关系的六、七律(七声以内)来构建笙的合竹。其中大多数采用前四次相生的五律,如黄钟(c)、林钟(g)、太簇(d)、南吕(a)、姑洗(e),假设以黄钟为宫,其音名就是宫do(fa)、徵sol(do)、商ré(sol)、羽la(ré)、角mi(la)。若仅是黄钟与太簇两音(即宫和商)搭配,并不协和,但由于林钟与黄钟协和,又与太簇协和,作为媒介,它可间接调和黄钟与太簇。同理,宫与商搭配,需要有徵作媒介。在这种情况下,林钟可被称作黄钟与太簇的“媒音”,徵音可被称作宫音与商音的“媒音”。因此,在实际聆听这三个相生的音时,不会感到很不协和。此原理可扩展到按生律次序相生出的五个音或是更多音,并以此构成笙的合竹。笔者在此需要特别提示的是,不可仅因两个音经由一个媒音达到协和,就认定笙和声的基础是三和音。事实上,只要存在相生关系的两个音,或是包括两个媒音的四个音都能构建和声。以此观之,笙的和声乍看复杂,其原理却极其简单,由“和”的音群以及起辅助作用的“应”的音群组合而成。换言之,每个合竹都遵循一均内七声构成的原则。

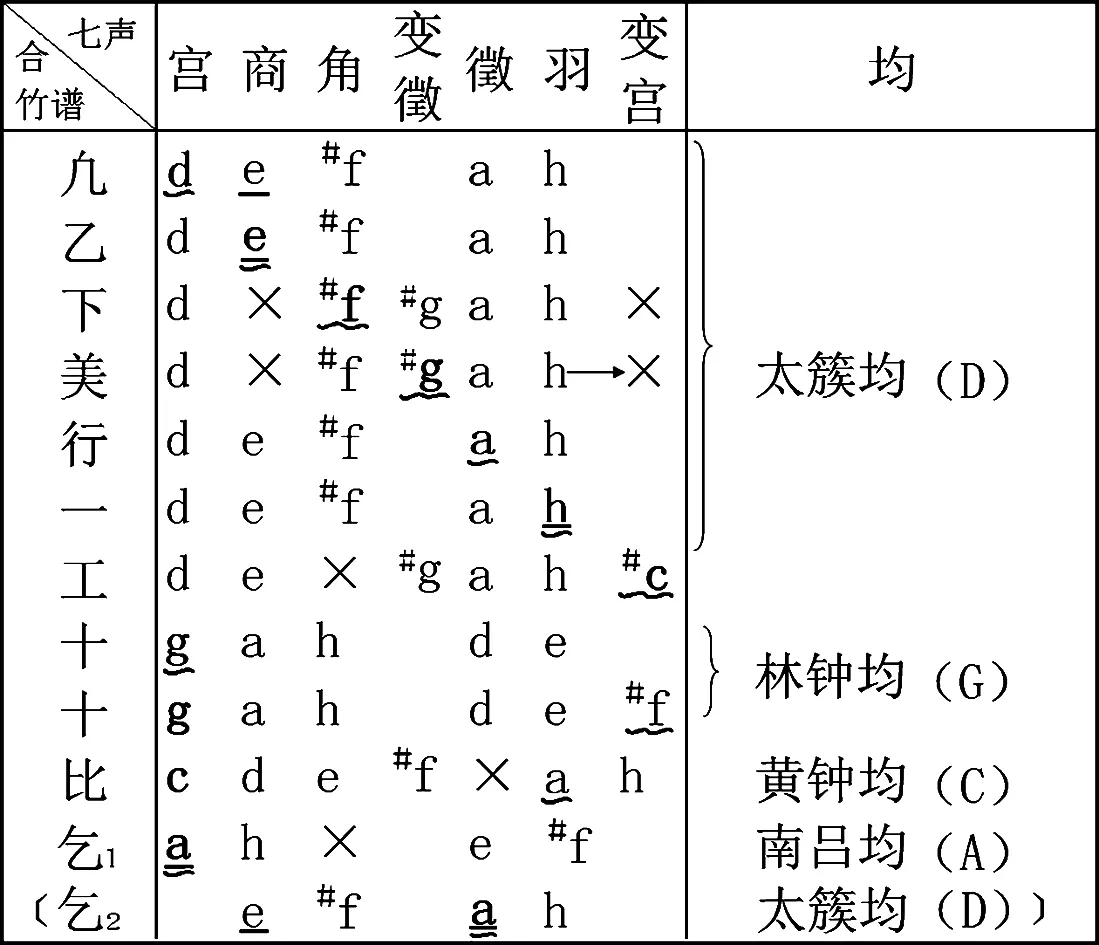

田安宗武在《乐曲考》附录十九中论述了这个原理,并对十组和音进行了详细的分析(见表11),令人叹服。

表11 笙的和音表(25)译者注:著者据自己的想法改换了顺序,“()”内表示缺少的音管。

如表11所示,在“美”的合竹中,现今通行的合竹法中用到了“比c3”这个音,“比”管在中世(26)译者注:多指镰仓幕府时期。才被加入“美”的合竹,该做法有误(27)译者注:林谦三所整理的表11,是田安宗武对十组和声在一均七声之内,按隔八相生的原则排列的。“美”的合竹按相生关系顺序排列应是:上(d3)—行(a2)—(八e3)—七(h2)—千(#f2)—言(#c3)—美(#g2),因无法七音具备,缺“八”和“言”管。但在现今通行的合竹法中,“美”的合竹是#g2、a2、h2、c3、d3、#f2(见谱例1),其中用比c3替换了言#c3。因此林谦三认为比管的加入是错误的,它使和声变得不协和。。现在可判定,会出现音律不协和是因为将均外之声加入了合竹的构成音。田安氏的分析非常具有卓识。

一言蔽之,笙的和声如表11所示,是某一均七声中的五声或六声(“乞”是四声)的集合,受笙管序排列及运指法的限制,无法吹奏出全部七声,因此只能省略掉一均内的个别声,并将某声奏成八度音,以弥补由此产生的结构上的缺陷。同时,低音通常与各合竹谱字所对应的管名同音。

通过以上论述,和音的原理似乎已易于理解了,但构成和音的每个音是如何组合在一起的?在乐曲中又是如何运用的?除了上述十组合竹之外,还有多种合竹类型,传入日本的是否只是其中的一部分?对这些问题我们还需要更深入地进行论证。

(四)笙和声的实际构成

笙的合竹中蕴含的和声公式是五度、四度、八度的组合,根据组合方式的不同,可分成如下各级:

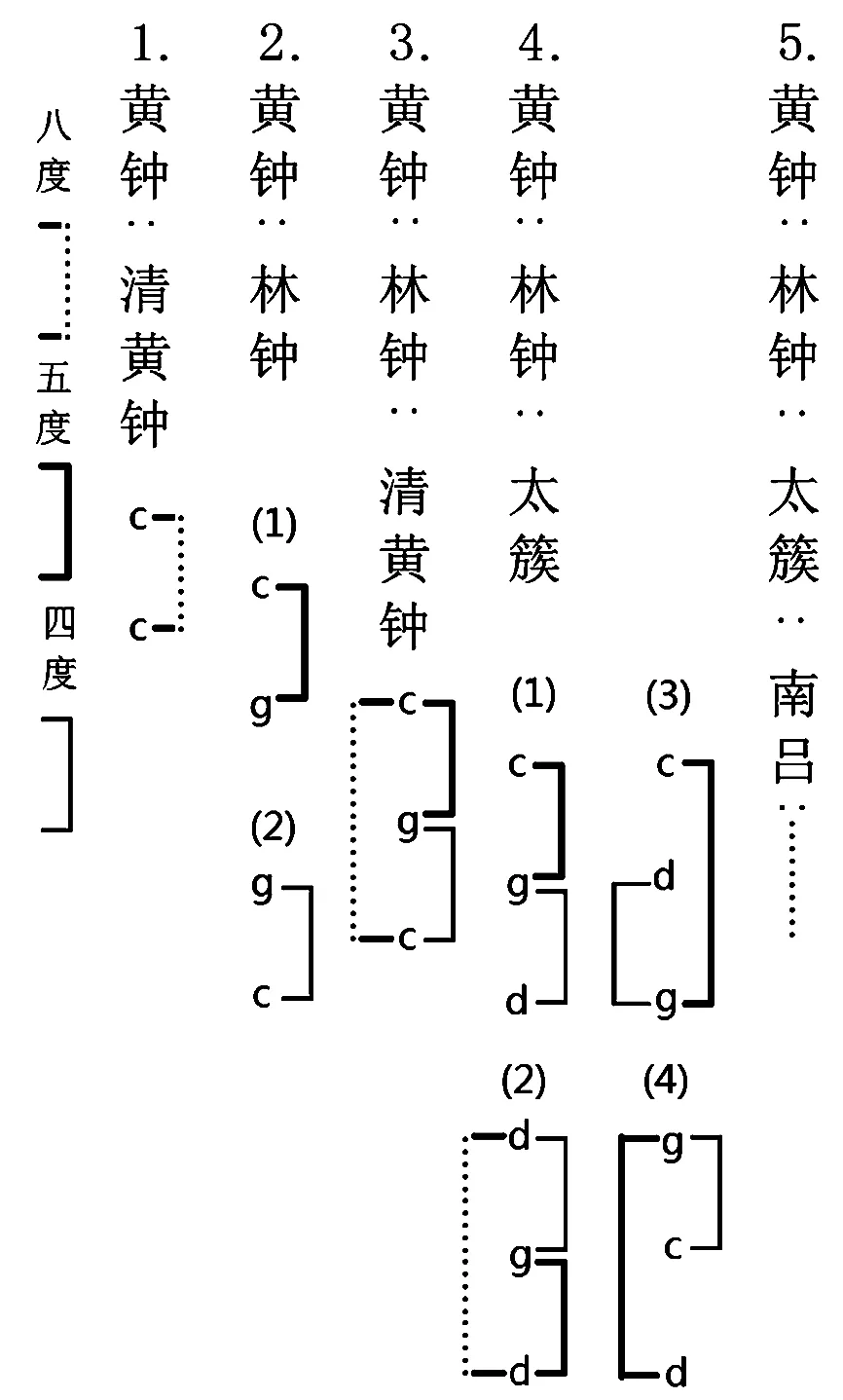

图4

日本雅乐中的许多和声都直接沿用了图中的公式。上图中“1、2(1)、3”三种模式被用在各种雅乐的调音曲、准音、调子等当中。合竹的和声也可看作是这些公式的综合,对于这些公式怎样在合竹中体现,笔者将作如下论述。

“凢乙行一”五组合竹都由太簇均(D)内的五声构成,即宫(d)、商(e)、角(#f)、徵(a)、羽(h)。

“乞”的合竹由太簇均内商、角、徵、羽四声构成,缺少了宫(d),可看作是缺少角音(d)的南吕均(A)。“乞”管为a1音,若将它用在“乞”的合竹中,则在运指上受到限制,不得不舍掉d3、d2的音管,无法奏出太簇均宫音d,这为将“乞”的和音看作缺少宫声的太簇均提供了依据,且日本流传的雅乐调中并没有南吕均,这可以作为把“乞”归入太簇均的旁证。另,“乞”的和音中还包括太簇均中的徵声(对应“行”管),再基于《乐曲考》附录所述古律新律律高不同,故将“乞”解释为林钟均宫(A)的合竹,即古律中的南吕均宫(A)的合竹,或许可行。

“工、下”两组合竹也属于太簇均,“工”组缺角(#f),用变宫(#c2)来代替;“下”组缺商(e),用变徵(#g2)代替。从“和”的原理来看,这两个合竹都因为缺少一个中间的媒音而成为不完整的和声,受实际吹奏中的指法限制,缺少的个别音难以进行弥补;这种“声的缺失”在实际听觉中几乎不会造成影响,因此这种缺失得到了默许。

“美”的合竹也可看作太簇均,但若依相生原理来看,c3音的存在意味着三个媒音的缺失,而且超出了一均七声的范围,因此它的合竹构成与其他和音皆不相同。据此有人提出,时人可能将言#c3误作了比c3,《乐曲考》附录也对这点有所提及。在吹奏运指时,由于#c3与e3用的是同一指,吹奏e3时就不可能再吹出#c3来(28)译者注:作者假设用#c3替换c3构建“美”的和音,按一均七音原理应有d-a-e-h-#f-#c-#g七音,受指法限制#c3和e3只能选用其一,这种缺失是可以接受的。所以去掉c3,“美”的和音是合理的。,因此从表面上看,只要舍掉一个c3,“美”组和音就能变得合理。

此时已知“凢乙下美行一工”七组合竹都是由太簇均内五声或不完整七声组成的,若是认可《乐曲考》中对“乞、美”和音的见解,则这些合竹都同为太簇均和声,因此,无论用哪个合竹,按理说在效果上都不会有特别明显的差异。不过在吹奏笙时要注意两点,一是要让笙的低音出现得更频繁(29)《乐家录(十)》在《当律不夺于合竹之说》篇中云:“凡合竹者,皆用自当律上律也。律上者,其声小,而律下者,其声大也。”译者注:安倍季尚(1623—1708)作《乐家录》于1690年,集日本雅乐研究大成。;二是通过使用八度音让和声中的音声体现得更鲜明。“凢乙下美行一工”的合竹虽都是太簇均内的和声,却须保持低音与乐曲旋律一致,并借此对它们加以区分。例如在以太簇均的宫(d)、商(e)、角(#f)为旋律时,笙谱上的标记就是凢(d)、乙(e)、下(#f),吹奏凢(d)、乙(e)、下(#f)的和音。

“十”的合竹共分为两种类型。一是与双调曲中的g对应的合竹;二是与双调曲中的#f以及双调曲以外用到g音时对应的合竹(笙谱中用十*和十加以区分)。两者皆由林钟均(G)内的音律构成,区别仅在于前者只取五声,后者多一个变宫(#f1),为六声。

“比”的合竹则是由黄钟均(C)内不完整的七声构成的。

此外,《乐曲考》还尝试复原现今笙欠缺簧的“毛”管和作为义管的“卜、斗”为主奏的合竹,此点笔者将在后文详述。另,为解释现行的合竹中“和”与“应”的关系,详见表12(加粗者表示均主)。

表12 和声中“和”与“应”的关系(30)以表示缺少一个媒音,例如在缺少g时,表示为。

除上述十组合竹外,用于雅乐“调子”“音取”“留手”(31)译者注:三者均指乐曲前用于调音的前奏。的合竹中,多见有部分改动的和声或是只有二、三音的简单和声,这些都可以用前文提到的原理加以解释。

通观上述论述可知,除了尚不好论断的“美”合竹外,其他合竹无论怎样叠加音,都局限于有相生关系的七音以内,并没有在此基础上增添其他音,这一点值得深思。从“和”的理论出发,七音、八音乃至十二音都应是大同小异,而将和音控制在七音以内,就体现出一均以七声为限的思想。暂不论转调,一均内必要的音是宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫七声,若演奏太簇均之沙陀调、大食调、盘涉调的乐曲时,除了属于此均内七声的d、e、#f、#g、a、h、#c外,无需加入其他音,从理论上讲加音反而会起妨碍作用。再从笙谱来看,不少笙谱的谱字都可通用于两均(这里暂且不论此种设计是否是有意为之),即使乐曲中间转成其他均的调,也没有必要再苦心构思一段新的和声。如果在太簇均内加上由变徵(#g)下生出的#d音,就可同时通南吕均了。但这种做法并不被认可,且无关紧要。

图5

在此就“美”的合竹再多做一点论述,若不把“美”的合竹中的c3当作错误,c3与#g2根据“和”的原理构成如下:

图6

c的和音构成有九律,#g达到了十一律。令人存疑的是,所有合竹中只有它打破了七声的界限。#g2作为“美”管所在的音是必需的,所示是将#c3误作了c3。若以d3作为主音音生七律,最后一次生律则可得到#g2,这样便符合原理了,正如《乐曲考》所言,应当舍掉c3。由于“美”是唯一能吹奏了五管之后还能再按一管的合竹(32)译者注:“美”的合竹从指法分布来说,依序用到千(#f3,1管,右手拇指)、美(#g2,6管,左手拇指)、七(h2,11管,左手食指)、行(a2,12管,左手中指)、上(d3,13管,左手无名指),而言(#c3)是第10管,需要左手拇指按奏,与美(#g2)所用手指重合,所以#c3受指法所限应放弃。但由于右手食指尚有空余,所以在现今通用的“美”和音中,用比(c3,17管,右手食指)替代了#c。但林谦三和田安宗武的《乐曲考》都认为在无法吹奏#c时,舍弃c音更合理。,所以它能实现以c3来代替#c3,这种不加深思的做法可能会受到后世的谴责吧。在雅乐的双调曲中,f音是必须的,因为笙缺f一律,只好借用#f,“美”的合竹借用c3或许与此异曲同工。

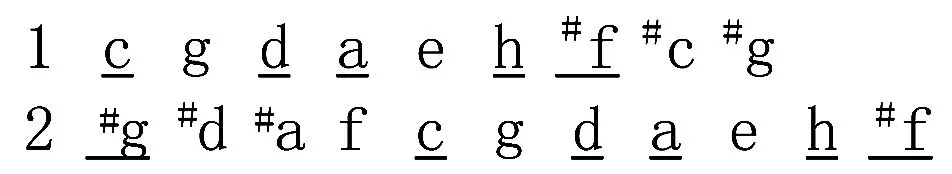

除“美”之外,其他合竹都遵循着同一个原则——不能超过一均七声:“凢乙行一”含一均内完整的五声;“乞”缺五声中的一声;“下工比”因含有五声之外的变声而减少了五声中的一声。这都在表13中进行了展示。

表13 笙的和声构造(33)表13说明:(1)加粗表示谱字所在音管的律;(2)×表示在相生关系中必要的缺音;(3)下划横线表示有八度重复的音;(4)下划波浪线表示低音。

据表13所示,含宫、商、角、徵、羽五声的合竹有五例,此五声是和声的主要部分。若要增加变宫或变徵音时,可以跟“十”的合竹一样直接加上变宫音,更多时候却是采用去掉五声之一再加上变声的方法。这或许是受实际吹奏时运指所限,不舍去五正声之一就难以吹奏其他音。

(五)笙和声以太簇均为中心的原因

综观上述十一种构造明了的合竹,若从乐律史角度来看,最引人注意得是“和声的编排有意识地运用了太簇均”这一点。太簇均七声在构建合竹时,各声都能在各自的和音中作低音。如“凢(d)”的和音,通过宫(凢)、商(乙)、角(下)、变徵(美)、徵(行)、羽(一)、变宫(工)诸声相生而得,因此该均的合竹基本完善齐备。此外的合竹(如“十*十比”等),与太簇均无关,但为何那些e、#f、h等音不能像太簇均内d音那样构成和音呢?(34)译者注:即用“以D音为主音依次五度生律得七声构和弦”的方式组建和声,而不是直接借用太簇均中的和声,如e、#f、h等音的和声。从笙的构造上讲,构成这些和声并弥补缺陷的难度不大,许多音都能组合在一起,或许这些完善的合竹之前存在过,但现在已失传了吧。

若要根据其“十”“比”的例子来类推太簇均调之外的五律(35)译者注:指除属太簇均7律外的其他5律。,即“毛(#d)”“卜(f)”“十(g)”“斗(#a)”“比(c)”的和声时,可知这些和声都是各以该律作宫在七声以内构成的。鉴于此,只有太簇均在七声基础上各自构建和声,其主音可以作宫,也可以作商或是作角等等。反观太簇均以外的五律,都局限以该律作宫音构和声。如果所有和声的构成原则是一致的,那么究竟应该以每均七声各为主音构成和声呢?还是以十二律各自为宫音来构成和声呢?实际情况如上述所示:只有太簇均处于特殊状况。这究竟是对古人忠实地传承呢?还是仅有极小部分得到后世的传承,又不知何种原因造成尤其重视太簇,其他均调的和声都会假借太簇均中的音律呢?亦或现存的部分就是一以贯之的传承,因为重视太簇均所以以它为核心构成和声呢?令人意外的是,这些疑问在过往学者的研究中都应该有所涉及,但却从未有人重视。

不用理论加以思考,也可知用太簇均声律构成的和声适用于太簇均乐曲。这其中虽然有能适用于其他均的和声,但也有不适用的情况,尤其与太簇均关系不密切的均。理想的状态是,可根据均调的不同来选择不同的和声。日本雅乐中,太簇均(D)的沙陀调、大食调、盤涉调自不必说;黄钟均(C)中的壹越调、黄钟调;林钟均(G)中的平调;仲吕均(F)的双调等,基本都能自由地运用上述的合竹。太簇均的和声基本是用五正声构成,很少有六声构成的情况,这给其他主要均调(即林钟、黄钟,南吕、仲吕)的和声,留下了充足的转用空间(见谱例3)。

谱例3 省略均外音再进行部分补充的现行和声正确用法(36)译者注:原文因排版的缘故写作“谱5”,此处根据行文顺序来排列,改作“谱3”,之后谱例编号顺延。

1.林钟均“凢乙行一”。林钟均可把太簇均中宫、商、徵、羽的和声,直接转为本均内徵(d)、羽(e)、商(a)、角(h)的和声来使用。但是“下、工”的和声中,都没有林钟均必需的g音,反而有不需要的#g音,因此在转用变徵(#c)、变宫(#f)这组两和声时,多少会有些阻碍。

2.南吕均“乙行一下工”。南吕均中没有d音(37)译者注:南吕均所用变徵音为#d,需要避用太簇均的宫音d。,因此把太簇均和声转用于南吕均时,其徵(e)、宫(a)、商(h)、羽(#f)、角(#c)的和声都会被d音阻碍。此外,“乞”的合竹中具备了南吕均宫、商、徵、羽四音,且没有太簇均中的d音(38)译者注:“行”的合竹中尚有d音,“乞”的合竹中没有d音,与南吕均更贴切。,将其归入南吕均是合理的。

3.黄钟均“凢乙行一”。该均包含了壹越调和黄钟调。“凢乙行一”可以直接转用于本均的商(d)、角(e)、羽(a)、变宫(h)的和声。此外,“下”的和声中变徵(#g),不能用于本均;“工”的和音对本均调来说也是需要避用的(39)译者注:因为“工”合竹的主音是#c,与黄钟均C相悖。。

4.仲吕均“凢乙行一”。在这四组和声中,由于太簇均的角(#f)音对于仲吕均(F)来说是需要完全避用的,因此在将这些和声转用于仲吕均羽(d)、变宫(e)、角(a)、变徵(h)的和声时,#f会产生些许阻碍。“工、下”合竹对本均来说也是需要回避的。

通过对谱例3的分析可知,将太簇均的和声转用于其他均时,既有可行,也有不可行的情况。即使是可行的部分,也无法像太簇均中运用“凢乙行一”一样顺畅,因为其他均在借用太簇均和声时,不能具备完整的宫、商、角、徵、羽五声,无法与太簇均相提并论。

接下来探讨将林钟均的和声转用于其他均的情况:属于这一均调的“十”有两种。第一种是由本均的五音构成的“十*”,另一种是加了变宫音的“十”。首先,太簇均、南吕均不需要“十*”的和声主音g2,但是g2音对于黄钟均的徵(g)和仲吕均的商(g)来说作用巨大。其次,含有#f2的“十*”虽可作为黄钟均徵的和声,但#f1却是仲吕均(F)的阻碍。因此,仲吕均的双调省去使用#f2音。

“比”是黄钟均中唯一的和声,它由黄钟均的六声构成(缺徵[g])。由于“比”的音管相当于c3,它对于不包含c音的太簇、林钟、南吕三均来说是无用的,而且对于仲吕均徵(c)的和声来说,#f音还会起到阻碍作用。

最后,作为南吕均的“乞”,还可以转用于太簇均的徵(a)、林钟均的商(a)、黄钟均的羽(a),但其和声中的#f音对仲吕均来说仍是阻碍。

通过上述对太簇、林钟、黄钟、南吕四均和声的分析,可知无论是质量还是数量,太簇均都极富和其他均相融合的特性。正如前文所示,传播到日本的笙和音各均通用,假如这是传播初期的样子,为何“以太簇均为本位构成和音”成为了问题呢?如今考察唐代广泛使用的七均的关系时,可知如果考察七均的融合,则最好以黄钟均为中心展开;而如果要以五均来进行论述的话,个人认为是以林钟均为中心为最佳(参照图7的七均、五均主音表)。

图7

和声若以一均的五音为基础,七音为补充,按相生顺序使用全部十二均的时候,虽然无论选择哪一均,均的和声的融通性都是相同的,但越限制均的数量,就越限制与其他均有更多通融性和声的均。与七均相比,五均更是如此。

由于十七管笙缺少f音,五均中以f为宫的仲吕均一开始就被视为“和声构成不完备”,就算通过义管(f、#a)替换一部分的音律,也不能达到预期效果。而使用最多的太簇、林钟、南吕、黄钟四均,也需考虑到各均用音的情况,省去不需要的律。从和声角度来说,以太簇均为中心也是有其原因的。

笔者认为历史十分悠久的十七管笙具有某些传统因素,并由此出发,得出南朝十七管的清乐笙(即日本笙与唐朝俗乐笙的起源),与清乐律中的黄钟(G)、林钟(D)两均相通。这种情况最终造成:日、唐的十七管笙也与唐古律的太簇(D)、林钟(G)最为相通——笔者很早之前就有这种想法。这种与太簇、林钟两均及两均的和声最相通的观点,可能会被认为与本文的研究不相关,但实际上,正如与太簇均的和声最契合一样,林钟均的和声也基本同样契合(见谱例4)。

谱例4 太簇均转林钟均和声的试行方案(40)谱4注意事项:用“○”表示五声具备;用“×”表示五声不完整;最右端的数字表示完整具备五声的合竹数量。“十*”和“十”虽然处于太簇均调之外,但为了便于对比,列于本栏。

从谱例4可知,将以太簇均为中心的“行一工凢乙”转换为林钟均和声时,原则上将#f变换为g即可,这样需用“十(g2)”或“也(g3,此管今无簧)” 的管替代“千(#f3)”管。吹奏时如遇指法阻碍,可在八度音“十”“也”中任意选用,若两音受指法限制都无法演奏时,则略掉#f音,从而完成林钟均和声的吹奏。“乞”组和声中的#f3音也可采取这种处理方法。由于“十*”原本就是林钟均宫音的和声,可直接运用;而“十”的低音为#f2,可作为林钟均内的变宫来运用。如此一来,林钟均的和声在以商为低音的同时,还完整具备了五声,其八度音也与现行的和声一样丰满。

同理,南吕均也能作出同样丰富的和声,但其他均则难以构建出二或三个以上的五声和声。如五均的和声试行谱所示(见谱例5),其他均很难构建出丰满的和声。谱例5所列的和声中还包括了现今不再用的“言(#c3)”和已缺失簧的“也(g3)”两管,在运指时该两管都用左手拇指。此外,仲吕均(F)合竹需用“卜(f2)”管;无射均合竹(#A)需用“卜(f2)、斗(#a2)”管;夹钟均(#D)合竹需用 “卜(f2)、斗(#a2)、毛(#d2)”管(41)采用这些音管时,参考了《乐曲考》并经多番勘考。可知义管“卜”的运指位置与“工”一样,都用右手拇指演奏;义管“斗”与“七”运指相同,用左手食指;”毛”用右手无名指。若是变换义管位置,由此产生的合竹构造也会发生变化。根据岸边成雄先生对正仓院南仓所藏吴竹笙的屏上进行的观测比较,可知若将“卜”管放在“毛”管的位置上会产生三种结果:1.需要用“卜”管吹奏仲吕均的和声时,其运指与“上”“凢”相同,三管无法同时由相同的手指按孔,因此五声完备的和声一个都无法奏出。2.需要用“卜、斗”吹奏无射均和声时,“卜上凢”三管都由同一指所控,不可能同时按孔,故同样无法吹出五声完备的和声。3.“卜毛”须用同一指,因此无法用“卜斗毛”三管来吹奏夹钟均和声。相比笔者参考《乐曲考》苦心思索得出的三均和声试行方案,这三种结果极难达成丰满的和声。译者按:卜斗毛管的运指位置详见《笙律二考》之一中的“运指起源”。,笔者在此试将《乐曲考》中记录的“卜斗毛”三管合竹一起阐释(42)“卜、斗”合竹中的均外声都有#f3,“斗”还有一个h2,或许若不如此,“卜”就会成为五声和音,而“斗”就会成为四声和音。。

谱例5 五均的和声试行方案(43)来自《乐曲考》,“﹝﹞”内表示均外音。

经研究可得出如下结论:唐代形制的笙管排列与运指法,在和声构成上并没有特别考虑到要适用于吹奏太簇均,其音域包含了太簇、林钟二均所需的各声,自然方便了林钟均的和声。清乐笙通黄钟(G)、林钟(D)二均,与前述太簇、林钟二均相当,若这种二均互通与和声相关,那此种笙自产生以来就具备了黄钟、林钟二均和声的原型,至唐代,这二均演变成太簇(D)、林钟(G)。或许由于太簇均更受重视,此种合竹法传到日本后,其整个完善的和声系统具有“以太簇均的和声为基本”的特点。受笙的音管排列及运指所限,从与太簇、林钟二均有较强关联的均,到关系较薄弱的均,和声吹奏也顺次变得难以达成。因此,认为笙具备与十二均各均的七声相对应的和声,或齐备十二律各律为宫的和声,是不妥当的。实际上,很多和声也是不便使用的。根据传入日本的吹奏方法判断,在十二律各律对应的和声中,只有对应太簇均七声的七律使用了太簇均和声,其余五律如“十比”一样,多以对应其律作宫的和声为主,再或多或少加一些辅助性的和声(如“乞”对于“行”、“十”对于“十*”就是辅助性的和声)。当然太簇均外的五律和声,并不一定只作宫音和声,在以“毛(#d2)”为宫的夹钟均(#D)和声,和以#d为变徵的南吕均(A)和声中,只有#d音是共通的,因此在南吕均中,“毛”就选择以低音#d2为变徵构成和声。《乐曲考》中就将“毛(#d2)”作为林钟均(古律中的南吕均[A])变徵声的合竹。另,“卜(f)”“斗(#a)”都是以该律为宫的和声,不作为此例的探讨对象。

由于太簇均外的五律音程恰好相当于五声的音程关系,乍一看,我们可能认为采用了夹钟均,若按该均的五声依次构成和声,那它与太簇均七声的和声就会产生奇妙的对比效果。但实际上,夹钟均宫音毛(#d)的和声并不通南吕均(44)译者注:假如以“毛#d”管作宫音构成和声,取其五声应为#d-#a-#e-#h-xf,按照同音原理,可将#e、#h、xf对标f、c、g。而将“毛(#d)”管音作变徵用于南吕均和音时,在a-e-h-#f-#c-#g-#d中取音。经比对可知,两个和声除#d外没有任何重复音,且南吕均必用的宫音a与夹钟均#a相对立,因此该和声无法通用于夹钟均和南吕均。。此外,受到笙的音管排列和运指的限制,按低音依序将夹钟均和声分为五种的方法几乎行不通。因而目前如笔者所知,“十”并非夹钟均的角,而是林钟均的宫;“比”并非夹钟均的羽,而是黄钟均的宫。还可以非常肯定地断言,“毛”是夹钟均的宫,“卜”是仲吕均的宫,“斗”是无射均的宫(见表14)。

表14 合竹谱中均的分布

“毛、卜、斗”的合竹今日已不可考,因“毛”曾是十七管笙中的一律,它的合竹应该曾流传过一段时间。而“卜、斗”是义管笙或十九管笙才有的,可能一开始就未曾在日本流传。

(六)余论——关于“省律”的假说

假定以上论述的是唐代俗乐笙的和声,笔者就各均在古代的用法引发了思考。日本古代口传“十”有两种合竹,“十*”用于双调曲的g,“十”用于其他调的g及双调曲的#f。由此看来只有双调曲才会对“十*”和“十”进行区分,其他调曲都只用“十”。双调曲中,为了对两者进行区分,谱面上用记号标出。使人疑惑地是,双调曲中的“十”对应#f,其他调中的“十”又对应了g。其他调曲中已有“下”对应#f,而双调曲不用“下”,这是否因为“下”包含了#g这种在双调中不该出现的律呢。双调原为仲吕商,不可有#f音,若是想用合竹,自然要采用不含#f音的“十*”。“比”与“十”所对应的管音没有在其和音中作低音,这一特点是否源自唐代,已不可得知。但至少在“十”里有#f2的和声,与其说是林钟均的宫(g)的和声,倒不如说是林钟均内变宫(#f)的和声。仲吕均内宫调的和声应是去掉了#f1的“十*”,这点毋庸置疑。双调曲以外的乐曲中“十”与g对应,而不与#f对应,这或许是想将五声和音变为六声和音,尽可能的丰满和声,但除此之外个人认为应该还有其他潜在的意图。

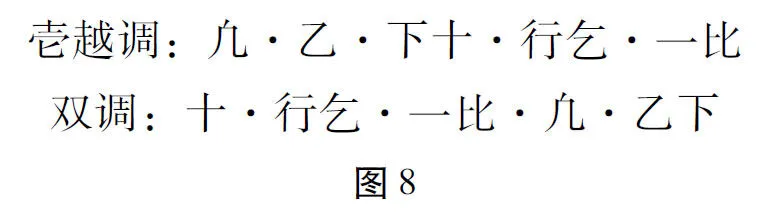

大部分双调曲原本始于壹越调曲的过渡(即移调曲),现将双调曲与壹越调曲进行对照,结果如下所示:

壹越调中“比”的合竹本该对应双调的“卜(f)”,但因缺了“卜”管,则用高出f2一律的“下(#f2)”来替代。这种做法实属不得已为之,人们运用“十*”作为弥补——这种做法或许显示出对商调原本调性的尊重。从理想状态来看,只要是双调曲,就应该舍弃#f音的音管,原则上应该使用“十*”的和音,笔者认为同时使用“十”只是不彻底的做法罢了。有种解释认为,在双调曲中只要是以#f为对象的合竹,即便命名为“十”,但事实上它却是“下”的合竹,大量用于#f音的场合中。这种解释只适用于后世筚篥及龙笛所奏曲中显现的日式变奏,因为还是有确凿证据表明“十”作为旋律主音#f的和声时,与“下”的用法并不相同,而是仍作为g的和声在使用。完全不需要#f音的仲吕商(双调),没有必要区别使用“十*”与“十”。如果偶尔因缺“卜(f)”才不得不借用“下(#f2)”,那为何要把带#f3的“十”作为“下”的和声用于双调曲中呢?其必要性又在哪里呢?结合调性与笙管状况来看,双调曲中同时用“十*”与“十”是错误的,应只用“十*”即可。

以上论述已指出“十”的和声共分两种,其区分使用的问题存在部分误传。“十”的和声原本是否带有#f3这一问题,先暂且不论,无论如何,根据乐曲所用宫调而定的和声中,或增或减一些音的事实应受到重视。虽说流传至今的口传往往存在不合乎逻辑的地方,但类似区分使用十*与十的便捷方法,还能用于双调以外的调的和声中(这就意味着“十”(45)译者注:原文中此处写的是“下”,根据上下文意思,笔者更改为“十”,因为参考谱5,“下”的和声在任何均中都不存在需要去掉#f的情况。而“十”的和声用作双调之外的宫调时,大部分时候是用#f,但在仲吕均其他调式中(即不得已之时)是应该省略掉#f音的。的和声在不得已的情况下要从别的和声中去掉#f)。此外太簇均的“下工”两组和声转到林钟均时,太簇均的#g3转用后变成了不必要的均外之声,需要果断舍弃,这或许也是一种便捷做法。实际上即便加上一个均外之声,我们听起来也不会感觉聒噪,但是在和声构成精巧的唐代,还是推崇“和声由均内的七声构成”“以太簇均为中心”“对‘十’的和声加以区分使用”等举措,我们对这些举措加以斟酌,会感到它们虽在理论上显出理所当然,但在实际运用时还是应当有所取舍。

表15是现行的太簇、林钟、黄钟、南吕这四均的和声在作为自身及其他均的和声时,理论上应当去掉的均外之声。

表15 均外声(46)“[ ]”表示均外。“—”线框出太簇均、“”线框出林钟均、“”线框出黄钟均。

前文所列谱例5中,已对部分现行的合竹进行修正,且补足了“毛卜”的合竹,显示了五均各和声在理论上除去均外律的恰当作法。日本古代流传的笙的和声用法,大体应该与此相近。通过省律(47)译者注:省律即指省略均外音律的作法。,通常可使太簇均的和声以及部分黄钟、林钟、南吕均的和声达成互通的五均和声,但难以拓展到七均。虽说十九簧笙(含义管)的音律范围可达七均,但奏和声时充其量也只能充分发挥五均的作用。以无射均(#A)的和声为例,凢(角)、乙(变徵)、十(羽)、行乞(变宫)、比(商)都必须省略h、#f二音;以夹钟均(#D)的和声为例,凢(变宫)、十(角)、行乞(变徵)、比(羽)都必须省略e、#f、h三音。因此省略多音的和声会变得贫瘠单调(无射均和声大约只剩四个音,夹钟均则是三个音),较之其他均可谓相形见绌。因此丰富无射、夹钟二均和声最好的方法,就是将笙的所有音律都升高一律,然后直接把太簇均的和声类型转给夹钟均的和声使用。而当时实际采用了什么方法,今日的我们就不得而知了。

结 语

以上内容以日本流传的十七管笙的和声为主,考量其内涵,从音律史的角度给出了适当解释。正如荻生徂徕与田安宗武所言,笙和声的原则只是把有相生关系的音集合起来而已。相对于唐代古律中的太簇均七声,大部分笙的和声以各自均内的五声为主,原则上不使用均外之声。十二律中其他五律的和声大都是以本律作宫的和声,将它们转用于其他均时,只需省略均外的律即可。不过今日的雅乐或许没有传承到古时的做法,只在“十”的和音中才有省律现象,其他合竹中均没有。再结合乐谱来看,乐曲的一章中并不会严格地只用一均之声,为了使用均外之声,至少需要同时通二均,因此以“一均七声”为要旨的省律标准并没有得到贯彻(48)译者注:即并没有将和声中的均外音省略。。虽然一般认为在唐乐辉煌显赫的时代,理论上应该实施过省律,但尚不能断言省律就是唐代的制度。

钻研笙之和声的研究者们,大多没有借鉴古人的著书,而是用西洋音乐的和声理论将笙的和声想得过于复杂,以致其研究大体上偏离了真相。这就是为何要向世人介绍田安宗武的卓越见解的缘故,其可以促进认知,并在此基础上进一步提出笔者的质疑与自身思考。

最后,不仅是笙,对筝、琵琶的弹法中显现出的中国古代的和声,过去也没有任何相关研究。在五声十二律的相生关系中,关于五度之“和”的思想,既可解释和声堆积的规则,从理论上、感情上也能对其充分肯定。虽看似简单,却又根深固柢,难以撼动。