沦陷时期广州无线电播音台儿童音乐节目研究

2021-12-07李英姿林媛

李英姿,林媛

广州自1938年10月被日军占领后,开始了长达6年零10个月的日伪统治时期。广州的第一家官办电台“广州市播音台”(3)1929年5月6日,广州市第一座官办电台“广州市播音台”正式成立,初期呼号为“CMB”(Canton Municiple Broadcasting),1934年3月根据国民政府交通部的统一全国电台呼号的规定,呼号改为“XGOK”。,自广州沦陷后改名为“广州无线电播音台”(4)1938年10月,日军侵占广州后,原国民党开办的“广州市播音台”由日军接管,1938年12月,日方中国南支那派遣军委托台湾放送协会负责,占用播音台原址连新路115号与117号民房,改用日制机器,开设广州无线电放送局。广州无线电放送局于1939年4月15日开始播音,命名为“广州无线电播音台”,呼号保留国民党统治时期的“XGOK”,播音设备计有1000瓦短波机一台,频率为11650千赫,500瓦中波机一台,频率为980千赫,在民房115号二楼设置播音室和增音室,一楼作为机房;在民房117号楼下增设两台汽油发电机,用以断电时自行供电。共有职员45人,其中日籍的有19人,台长中村宽康,技师福岛清一均为日本人,1939年4月开播时播放的语言有日语、国语、广州话三种,1941年在报纸上发布招聘信息,招聘潮州话、北京语、马来语、泰国语、安南语播音员后,增加潮州语、客家语两种语言。。作为日伪政府在华南地域设置的示范电台,其节目设置以“唤醒民众使其认清时局态势,祈求全面和平,协助政府推进行政,指导社会恢复繁荣,以及保存固有文化,启迪良善民德,提高民智水平”(5)李镇:《更生后的广州无线电播音台》,《南星》1940年第2卷第10号,第28—29页。为目的,以迎合政策宣传为主要目标。这与抗战全面爆发前各沦陷区开办的日伪广播电台(6)如沦陷区的哈尔滨中央放送局、大连中央放送局、奉天中央放送局、新京中央放送局、牡丹江放送局等。音乐节目“娱乐民众”的需求有着明显的差异。播音台为了达到殖民宣传教育目的,面对儿童群体设置“歌的练习”“音乐鉴赏”“播音剧”“音乐解说与欣赏”等栏目,节目由各类乐社组织筹备,经过殖民政府的严格审查后,到播音台进行现场表演。播音台利用歌曲类、播音剧类与器乐类节目不同的传播特点,或正面或侧面的对儿童输出殖民文化,成为此类节目的特色,有着强烈的时代印记。目前学界关于沦陷时期广播音乐的研究专题史研究较少(7)陈乃良:《“愚民与娱民”的电波——抗战时期伪满地区的音乐广播》,《音乐研究》2014年第5期,第55—72页;王岩:《沦陷时期哈尔滨放送音乐活动》,《音乐文化研究》2019年第2期,第70—79页,第4页。,对于广州沦陷时期的研究(8)黄嘉良:《统制与诉求:沦陷时期日伪对广州民食问题之应对》,《日本侵华南京大屠杀研究》2020年第3期,第93—100页,第141页;吴珏、张宝丽:《中国共产党在广州沦陷后开展的地下抗日斗争》,《红广角》2015年第5期,第23—31页;张传宇:《沦陷时期广州日本居留民研究》,《抗日战争研究》2014年第2期,第80—90页;张遂新:《日伪统治时期广州乞丐收容遣送工作述论》,《广州社会主义学院学报》2014年第1期,第69—73页;张遂新:《抗战时期日伪政权在广州的“社会救济”》,《广东技术师范学院学报》2013年第11期,第28—34页;张遂新:《日伪统治时期广州的人口迁移》,《广州社会主义学院学报》2013年第3期,第96—103页;马永:《日伪统治广州时期的烟毒业》,《山西大同大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第20—22页;沈成飞:《广州沦陷时期保甲制度的推行及其特色》,《广东社会科学》2009年第4期,第111—119页;马永:《日伪统治时期的广州经济》,广州大学硕士学位论文,2007年;郑泽隆:《日伪政权在广东的奴化宣教概述》,《广东史志》1999年第3期,第28—34页;黄增章、袁琍芬:《广州沦陷时期敌伪报纸述要》,《中山大学学报(哲学社会科学版)》1987年第1期,第87—91页。多集中在社会经济、政治制度、人口变迁等方向,关于沦陷时期广州广播音乐的研究尚处于空缺状态。本文以沦陷时期广州无线电播音台儿童音乐节目为研究对象,从殖民主义文化研究的立场出发,对儿童音乐节目的制定与分类进行分析,深入研究沦陷时期广州日伪政府针对儿童所传播殖民思想与所实施的宣传政策。

一、广州无线电播音台儿童音乐节目分类与播放情况

沦陷前广州市播音台以辅助儿童教育为目的设立了儿童节目,每周二、周四及周日下午指定时间,聘请有经验的教师或曾受培训的儿童,轮流到台演讲益智故事、表演歌曲、举行猜谜比赛等,音乐类节目种类单一且播放时长较短(9)广州市政府:《广州市之播音台》,广州:金龙印务公司,1934年,第20页。。沦陷后由于日方认为“儿童是东亚建设的基础”“东亚儿童事业是东亚事业的开端”“东亚儿童和洽是东亚共存共荣的基础”“东亚儿童事业是建设东亚的出发点”(10)邵鸣九:《东亚儿童与东亚建设》,《妇女世界》1942年第5期,第13—14页。,为了进一步推动华南地区东亚儿童事业发展,广州无线电播音台针对儿童群体设置了种类丰富,表现形式多样的音乐节目。音乐节目中不仅有服务于政策宣传、包含殖民文化及与 时事密切相关类的节目,同时为了达到更好的宣传效果,还设置了儿童基础音乐教育节目。日据时期儿童音乐节目的设置因此兼具“娱乐”与音乐教育功能。

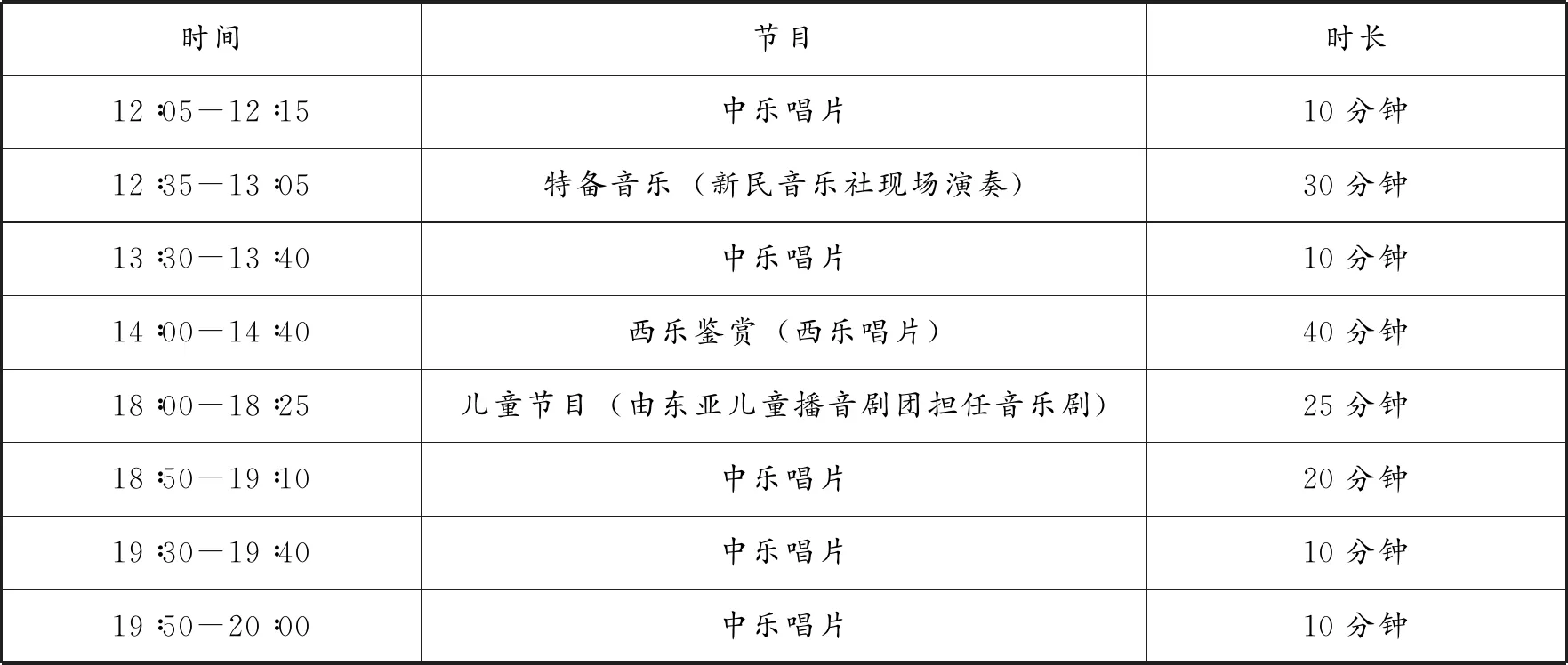

播放情况方面,儿童节目的播放时间在1939年、1940年设定为家庭晚间休息时间18∶30开始,每日播放1次,时长为30分钟。这30分钟播放包括儿童新闻与儿童音乐节目两部分内容,参照其他年份中对于儿童新闻时长5分钟的安排,因此儿童音乐节目最终的播放时长为25分钟。1941年与1942年提前到18∶00开始,儿童音乐节目与儿童新闻节目时长开始在节目单中分开计算,1941年儿童音乐节目时长为20分钟,1942年为25分钟。1943年儿童音乐节目播放时间调整至19∶00开始,播放时长为30分钟左右。1944年其播放时间再次延后,调整到20∶00开始,节目时长缩短至20分钟。1945年儿童音乐节目播放时间向前调整至19∶30开始,时长维持与1944年相同的20分钟。儿童音乐节目的播放时段虽然前后波动30分钟至60分钟,但其播放时间段始终设置在儿童结束一天的学习与玩乐,开始放松状态的晚间。播放时长上,其在1939—1945年期间一直保持在20分钟上下。且相较于表1中唱片类节目穿插播放的情况,儿童音乐节目播放时段集中,这与现场类节目的特殊性有关。现场类节目为了方便播音设备调试,且考虑到团体的出行问题,会提供给奏演团体一个相对集中的时间进行表演,因此播放次数受到了限制。儿童音乐节目的播放时长、时段与次数在播音台运营期间不受政治环境的影响保持稳定状态,足以说明日伪政府对于儿童群体的重视程度。

表1 1942年9月8日广州无线电播音台音乐节目时间表(11)资料来源:《广州市无线电播音台播音节目》,《广东迅报》1942年9月8日第3版。

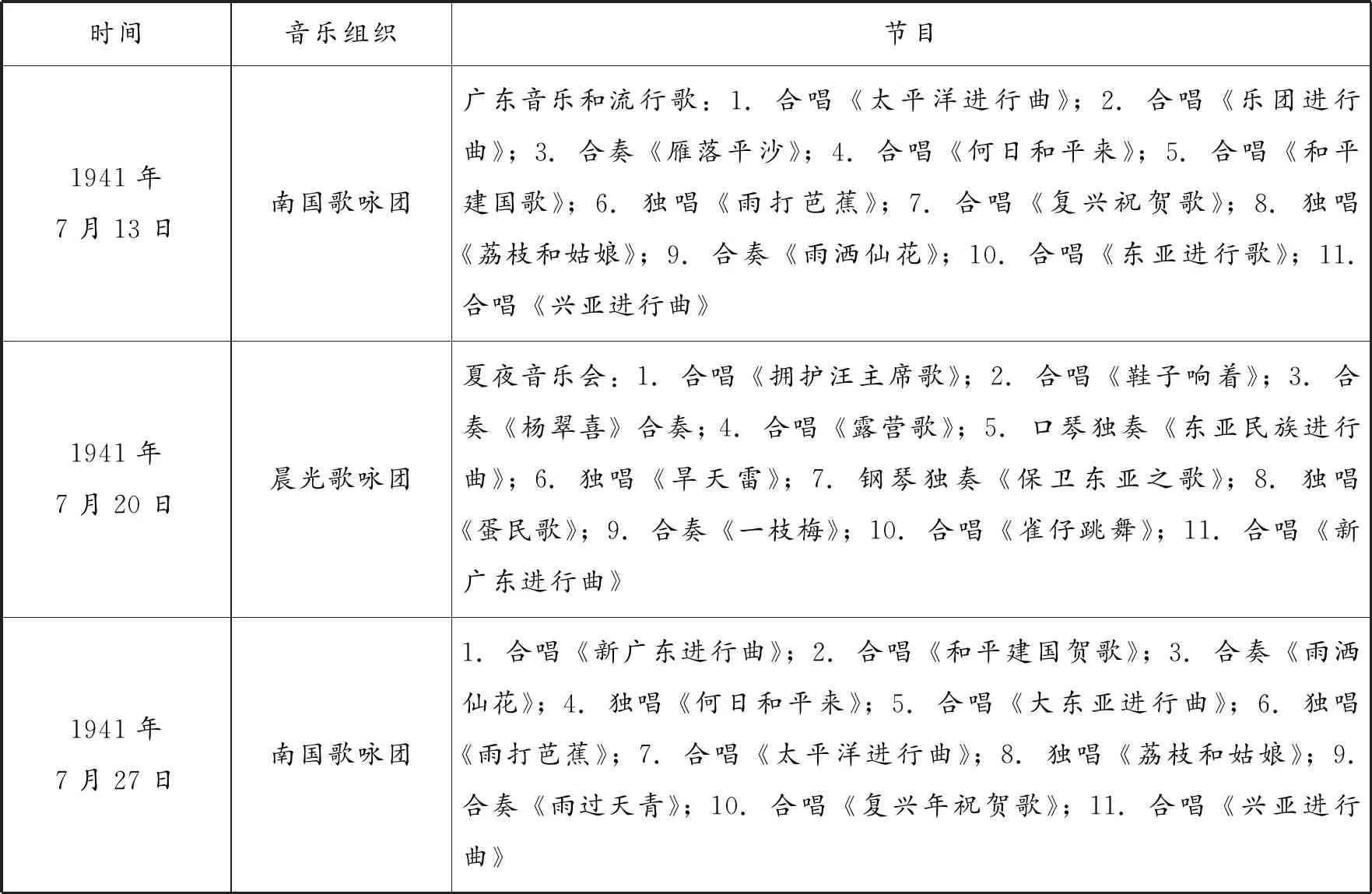

儿童音乐节目主要包括音乐鉴赏、播音剧、音乐解说与欣赏、歌的练习四个栏目。根据不同音乐栏目所想要达到的宣传目的来划分,可分为“娱乐”与音乐教育两类。儿童音乐节目的“娱乐”功能主要体现在其“音乐鉴赏”与“播音剧”(12)播音剧,又被称为广播剧,指通过无线电方式,以声音形态播放,传送给听众的戏剧。节目中。音乐鉴赏类节目以邀请音乐组织,如广州音乐联盟、新月歌咏团、NC乐团、兴亚歌咏团、广东儿童音乐研究会等,以来台演奏的形式为主。音乐团体与其所准备的音乐经过多方审核后进行表演,节目多为宣传“东亚共荣”思想、鼓吹日军战绩、倡导幸福新生活等方面的内容,由歌曲类与器乐类两类节目组成(见表2)。

表2 1941年7月音乐鉴赏节目整理(13)资料来源:根据《广东讯报》1941年7月儿童播音节目整理。

以1941年7月份的音乐鉴赏节目为例。表2中的音乐鉴赏节目,可以根据表演方式分为歌曲类与器乐类两类。歌曲类节目,音乐种类包括“国民歌”(14)日方将用于日本宣传政治思想,代表东亚民族团结呼声的歌曲,称为国民歌,在节目单中会在此类音乐的名称前备注“国民歌”或者“国民歌曲”。、广东音乐、粤语小曲、广东民谣、日本童谣与日本军歌等几类;器乐类节目分为中乐与西乐两类,以合奏、钢琴独奏、口琴独奏等方式演绎。不区分其表演方式,表2中音乐可以根据播出的具体内容分为政治宣传音乐、广东音乐、儿童歌谣三大类。

第一类,政治宣传类曲目以宣传殖民政府的新政思想为任务,节目设置贴合时事,《保卫东亚之歌》《东亚民族进行曲》《兴亚进行曲》《拥护汪主席歌》《太平洋进行曲》《和平建国歌》《复兴祝贺歌》《何日和平来》《新东亚进行曲》,与口琴独奏版的《东亚民族进行曲》,钢琴独奏版的《保卫东亚之歌》同为政治宣传类曲目。

第二类广东特色音乐,广东音乐《雁落平沙》《雨撒仙花》《杨翠喜》《一枝梅》《雨过天青》,粤语小曲《雨打芭蕉》《旱天雷》与以广东地域特色曲调创作的歌谣《蛋民歌》(15)《蛋民歌》这首流行歌曲根据《广东迅报》1941年7月17日第6版的节目单可知又被称作《蛋民船》,为广东音乐联盟利用珠海之滨的疍民们的曲调——咸水歌所新创作的歌曲,带有广东特色,节目单中将“疍民”称之为“蛋民”。《荔枝和姑娘》(16)根据《新亚》杂志上刊登的《本市播音界女艺人》一文中,可知《荔枝与姑娘》这首曲子为广州本地乐社组织谱写的音乐,因此将其归分为广东特色音乐类。同为广东特色音乐。

第三类儿童歌谣类,日本童谣《鞋子响着》《雀仔跳舞》与日本军歌《露营歌》(17)《露营歌》根据1941年3月27日的节目单可知为日本童子军的军歌。。根据上述分类可以看出,这三类节目中既有广东本地特色音乐与儿童流行歌谣,又有能达到殖民政治宣传目的的曲目,其中殖民政治宣传类的曲目数量远超过其他种类。这些节目利用不同曲目的特点,达到对儿童进行殖民宣传教育的目的。

播音剧类节目贯彻于播音台儿童音乐节目的始终,由与日伪政府联系密切的演剧组织筹备,如华南音乐剧研究会、东亚儿童播音剧团、华南播音教育会、广州儿童剧研究会等。剧本多为贴合时事政治,反映社会现象,宣扬新政优势等方面的内容。播音台除在报纸中的《播音节目》中刊登节目名称外,在《播音园地》中还会刊登具体的剧情简介、剧本内涵与剧本三方面的内容,以便于听众群体理解其表达的思想,避免由于收音机信号不稳定所造成的听不清词句的情况。如1939年12月2日播音台上演的播音剧《两个难姊妹》,由儿童播音剧研究会筹备,报纸对此剧前情介绍说到:

今晚播音剧剧情,是描写两个女性,在蒋政府统治下的黑暗社会里,都挣扎求生存。他们虽然是很想苟延残喘,奋斗图存的,不过她们始终感觉着到处受人家的嫌弃、压迫侮辱。结果,被迫葬身于江鱼之腹。孔夫子说“苛政猛于虎”,这一句话诚不欺我啊。(18)《儿童播音》,《广东迅报》1939年12月2日第6版。

文中对于播音剧所要映射的内涵,故事所处的时间线进行了详细地说明,利于听众们对播音剧内在的深层含义进行解读。同时,在剧情介绍的最后,还说到:

各位小朋友,播音剧相信你们听过于多了。但是,播音剧中的悲剧,这幕我相信是绝不会落后的。各位小朋友,你如果不信的时候,请你今晚听完的时候,下一个正确的评判吧。(19)《儿童播音》,《广东迅报》1939年12月2日第6版。

以此来吸引儿童对此播音剧的兴趣。播音剧类节目的剧本以贴合时事政治、映射社会现象、宣扬新政益处为出发点进行筹备,致力于推动日伪政府东亚儿童事业的发展。

儿童节音乐节目的音乐教育功能则主要体现在“歌的练习”与“音乐解说与欣赏”这两类节目中。“歌的练习”主要由广州市儿童音乐研究会、广东音乐联盟、广东音乐研究所等日军官方音乐宣传机构组织,这类节目会在播音当日报纸的《播音园地》中刊登歌词与歌曲介绍,有时还会附有歌谱,所选用的歌曲主要包括日方音乐组织或与日伪政府关系密切的音乐社团撰写的曲目、与时事政治结合紧密的宣传类歌曲及日本童谣译曲三类。如1939年12月12日由广州儿童音乐研究会担任的儿童播音节目“歌的练习”中对于歌曲《北风》在报纸上刊登的歌谱与歌曲介绍。歌曲介绍说到:

时光如白驹过隙,转瞬已是初冬时候。严寒时节,呼呼的北风,像剪刀般的刺面。萧风的情况,越增加人们的(底)愁绪。冬天过去后,好容易又是春的来临。又增加一岁吧,“今日不学而有来日,今年不学而有来年”。我们应知怎样自勉了。话又转回来,今晚的《北风》这歌曲,是本会特别新撰的,现在把它排印在下面,大家对照着来练习,总很容易上口呢。(20)《儿童播音》,《广东迅报》1939年12月2日第6版。

儿童根据报纸上刊登的歌曲导言对歌曲内涵进行理解,使得其在学唱时候能把握歌曲的中心思想,然后跟着播音台所播放的歌曲音频,对着报纸上的歌谱与歌词进行学唱。这种类似于音乐课堂的节目,对儿童起到音乐教育的作用。

音乐解说与欣赏这一类节目只在1939年这一年的节目单中出现,节目对音乐的基础知识进行解说,其中包括旋律研究、歌咏研究、音乐故事、音乐历史等方面的内容,由广东音乐联盟、广声音乐社、广东音乐联盟儿童组等音乐组织进行准备。如1939年12月7日(21)《娱乐消息XGOK播音节目》,《中山日报(汪系)》1939年12月7日第2张第1版。广东音乐联盟研究会准备的音乐解说和鉴赏节目《中乐与西乐》中讲述了中乐与西乐之间的区别:“1.西乐使用五线谱,中乐使用合尺谱;2.西乐多主沉雄,中乐则尚柔婉;3.西乐使用半音,中乐不使用半音”。根据乐种之间曲式、曲调与记谱法的不同,进行乐种的区分,推动儿童基础音乐教育的发展,为后续东亚儿童教育事业的发展奠定基础。

1939—1945年期间儿童音乐节目稳定的播放时长与其音乐栏目内容的丰富程度,反映出沦陷时期殖民政府面对儿童群体,试图以广播为宣传途径,设置“娱乐”与教育功能兼备的儿童音乐栏目,利用栏目中不同音乐节目的性能及其所能达到的宣传效果,达到推动奴化宣传教育的野心,与推动东亚儿童事业发展的目标。

二、广州无线电播音台儿童音乐节目分析

广州无线电播音台中儿童音乐节目一直以表演团体到达播音室,通过播放器将音乐声音传达出去的方式进行,同时由于日伪政府对于播音台音乐节目的严格管制,因此来台演出的团体会经过日伪政府的审核,节目的设置也必须符合政府的宣传需求(22)《广东省志·广播电视志》,广州:广东人民出版社,1999年,第94页。。这些经过表演团体与播音台管理机构双重筛选的音乐,可以反映出日军方面对儿童所要施行的宣传策略,及其面对儿童群体利用音乐所想要达到的政治目的。在儿童音乐节目中出现最多的节目类型为歌曲类节目,各类歌咏团体纷纷来到播音台进行演出。其次是播音剧类节目,这类节目有引人入胜的故事情节与符合情景的配乐,表达内涵丰富,与时事政治结合紧密。最后是器乐类节目,这类节目通常穿插在歌曲类节目中较少以整场演奏的形式出现,表演的方式多样,但节目数量较少。

(一)歌曲类节目

自日军接管广州无线电播音台之日起,由于歌曲类节目容易学习、易于传播且不受表演场地限制,且歌咏被日方认为是“能直接地、抽象地、精密地发表人类吼声和心情的一种艺术,而同时又是比其他的艺术来得永久,和民众的关系也比较其他的艺术来得深切而普遍”(23)叶大页:《歌咏宣传的重要性及其献议》,《协力》1941年第2期,第29—39页。,因此歌曲类节目就成为了儿童音乐节目的重要组成部分。表演的团体不局限于专业音乐团体,许多学校歌咏团、业余歌咏团也穿插其中。歌曲类节目出现在音乐鉴赏与歌的练习两类节目中,表演的方式有独唱、齐唱、轮唱与合唱等多种形式。歌唱曲目种类有流行歌谣、广东童谣、国民歌曲、广东音乐、日译童谣等,节目数量众多且表达内涵丰富成为了这类节目的主要特点。

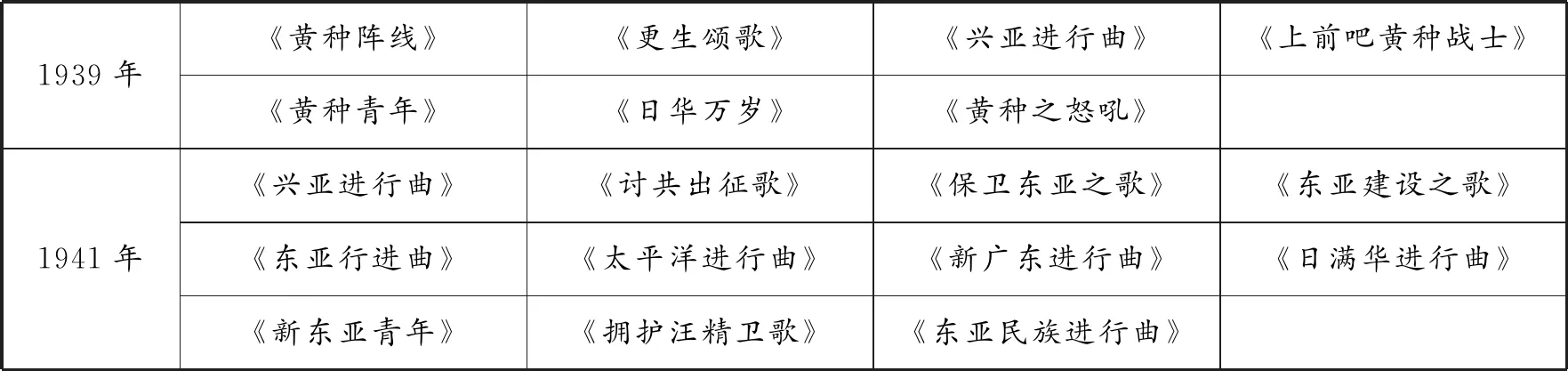

以表达内涵为分类方式,这类节目分为思想政治宣传类与渲染和平氛围两类。第一类,思想政治宣传类歌曲,多为鼓吹战争、反蒋反共、宣传东亚共荣思想的曲目,与日伪政府宣传政策的变动息息相关。在此以1939年与1941年播音台儿童节目中的思想政治宣传类歌曲为例。

表3 1939与1941年思想政治宣传类歌曲(24)资料来源:根据《中山日报(汪系)》与《广东迅报》1939、1941年间儿童播音节目整理。

1939年,一股反英美之风(25)1937年日本发动全面侵华战争以后,为排挤英美、独霸远东,举着“兴亚”的旗号,在日本国内以及中国、朝鲜等地相继掀起了数次反英美浪潮。由日本国内蔓延到中国(26)许哲娜:《日本“兴亚”旗号下的反英美运动(1937—1945)》,《东北亚学刊》2015年第5期,第54—61页。,标志着日本排挤英美势力,独霸亚洲的“兴亚”计划进入了实质性阶段。日伪政府所采用的舆论策略,其一,转嫁战争罪恶,将日本的侵略行为归咎于英、美、苏等欧洲国家的离间与控制。其二,转移矛盾焦点,提出“黄种公敌”“白色侵略”等主张,认为白种人“其唆使我等自相残害者,意图东亚灭之后,俾白种人得侵入而霸占之”(27)《反英反蒋宣言书》,《侨声》1939年第1卷第7期。,以种族矛盾抹杀民族矛盾。其三,加大对英美国家负面报道的力度。这一时期播音台儿童思想政治宣传类的节目以“黄种”为关键词的歌曲增多,例如表3中提到的《黄种阵线》《黄种青年》《黄种之怒吼》等歌曲。以《黄种青年》为例,歌词如下:

黄种青年速起动员,那我们更努力迈进,去开拓光明路。为求生存只有团结,异种虎视沦灭我黄种。发出黄种的怒吼,碾碎白种的大迷梦。速起动员!速起动员!黄种的青年!黄种青年速起动员!建设大东亚秩序,那怕荆棘布满途。断我们的进路,越激发勇气奋进,去开拓康庄路。黄种奋起速起团结,欧美野心轻视我黄种,坚固黄种的堡垒,打破白种的大迷梦。速起动员!速起动员!黄种青年!(28)《儿童播音》,《广东迅报》1939年12月17日第6版。

歌词中将日本与中国民众统称为黄种人,宣扬黄种人拥有同样的血脉、同样的信念、同样的文化,欧美国家被称作“白种”,被渲染成为妄图侵占亚洲,占领中国的敌人,与“反英美运动”的宣传目的结合紧密,企图挑起民众们对于欧美国家的反叛情绪,弱化群众对于日伪政府的抵触。而这些歌曲在广州无线电播音台的节目受众所面对的是那些还没形成完整民族认知与健全价值观的儿童群体。同样的宣传手段也面对妇女群体进行,如《妇女的世界》中所刊登的《怒吼吧黄种人》(29)《怒吼吧黄种人》,《妇女世界》1940年第第4期,第59页。《租界回到黄种人的怀抱》(30)《租界回到黄种人的怀抱》,《妇女世界》1940年第3期,第7—9页。。

1941年太平洋战争爆发前,广州地区殖民政府对于“东亚共荣”思想的宣传进一步升级,日方开办的报刊杂志上随处可见相关内容,如《协力》(31)《协力》创刊于1941年7月1日,出版地为广州,出版周期不定,主要责任者为广东省宣传处,协力旬刊处等,出版者为广东省宣传处事业科出版股,协力旬刊社等。《儿童乐园》(32)《儿童乐园》创刊于1940年1月1日,在广州以月刊的形式发行,主要责任者为林欣欣,出版者协荣印书馆,为儿童图画专刊。本刊图文并茂,能引起少年儿童的浓厚兴趣,刊登的地理知识、生活知识、名人画传、世界名著长篇漫画、连环漫画、童话、寓言、故事、笑话、短剧、民间故事都配有文字和图画。《东亚联盟月刊》(33)《东亚联盟月刊》创刊于1940年11月20日,出版地为广州,以月刊形式发行,出版责任者为中华东亚联盟协会东亚出版社。等杂志上刊登的文章。这一时期播音台儿童歌曲类节目中由表4可知,以“东亚”为关键词的歌曲增多了。在此以《保卫东亚之歌》与《东亚民族进行曲》两首为例,对这一类歌曲进行分析。这两首为日伪当局在整个日军沦陷区与日本国内由《大阪日报》(34)《大阪每日(华文)》1938年11月在日本大阪创刊,1945年5月第141期停刊。由《华文每日》继承。由大阪每日新闻社编辑,大阪每日新闻社、东京日日新闻社发行。其他刊名《华文每日》。半月刊,属于新闻刊物。主要供稿人有王荫泰、鲁风、高天栖、查显琳、叶未行、舒以、博奋、东野平等。设有时事短评,小说,木刻,艺苑,杂俎等栏目。主要宣传亲日反共,内容包括对华宣传、日本国情介绍、日本名人访问记等。刊物旨在将日本真相传达于中国大众,同时阐扬中国文化的真正价值,以此用来奠基两国万世和平的基础,以完成东亚的建设。与《中华日报》(35)《中华日报》中国抗日战争时期南京汪精卫伪政权在上海出版的报纸。该报最初创刊于1932年 4月11日,反映国民党内汪精卫集团的政治倾向。1937年11月29日停刊。1939年7月10日重新出版,成为汪精卫南京伪国民政府的机关报。日出对开1张半,最高销数5万份。大量刊登南京伪政府的官方言论,为日本侵华行为背书。日本投降后,于1945年8月21日终刊,社长林柏生,代理社长许立球。承办的“保卫东亚”歌咏比赛的两首获胜歌曲,仅《大阪日报》在这个比赛筹办期间就收到了三千三百余首来稿,最终选出了第一候补作品五篇,第二候补作品五篇,参考作品六十篇,而《中华日报》也在同一时期做了同样的预选,后交由中日双方评委进行评选,最终选出正副两首作品。正选定为《保卫东亚之歌》(36)《保卫东亚之歌》,由高天栖作词,柯政和作曲,于1941年4月创作完成。,副选定名为《东亚民族进行曲》(37)《东亚民族进行曲》,由杨筹聃作词,江文也作曲,于1941年4月创作完成。,结果于1941年4月份《大阪每日》与《中华日报》两份报上公布(38)《保卫东亚之歌当选发表》,《大阪每日(华文)》1941年第7期,第2页。。两首歌的歌词在“保卫东亚之歌”比赛中于1941年2月初至2月中旬评选出,而曲是在歌词评选结束后,交由主办方委托好的曲作者,以迎合词作者表达的主要内容进行创作。现将两首歌的歌谱歌词与曲式结构整理呈下:

谱例1 《保卫东亚之歌》(39)《保卫东亚之歌》,《大阪每日(华文)》1941年第7期,第3页。

表4 《保卫东亚之歌》曲式结构

《保卫东亚之歌》进行曲的风格,4/4,全曲为三段体结构,A段为带有两个重复的乐句乐段,C徵雅乐调式,结构规整。B段由3个乐句构成,F宫调式,乐段中“d2-c2-a1-g1”这一带有民族特色的四音列反复出现,增强了民族调性的感觉,带有民族特征。再现段A1为规整的4+4结构,F宫雅乐。全曲A段与A1段中虽带有明显的西洋大调色彩,但B的出现,使得其调式又与中国传统调式中的雅乐音阶结构相吻合,西洋大调与民族调式之间相互融合、渗透。

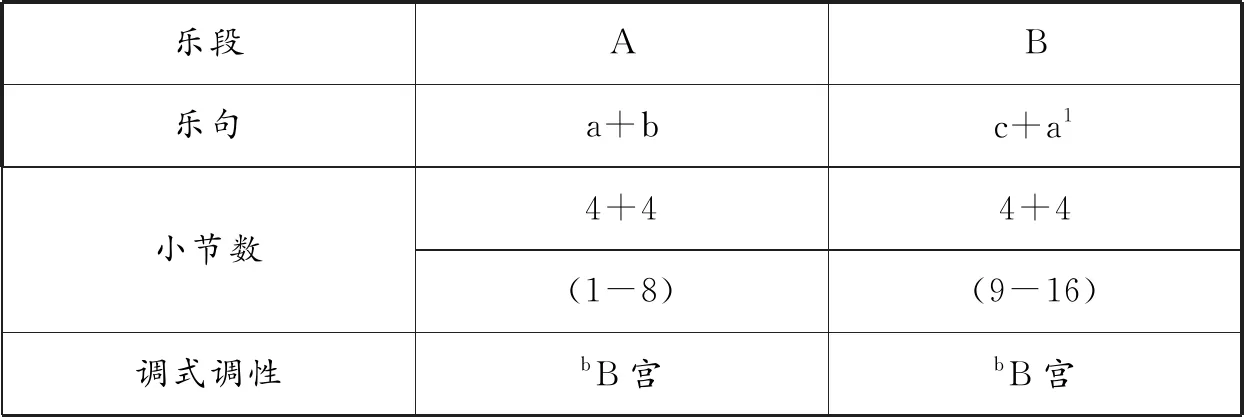

谱例2 《东亚民族进行曲》(40)《东亚民族进行曲》,《东亚联盟画报》1941年第6期,第22—23页。

表5 《东亚民族进行曲》曲式结构

《东亚民进行曲》同样以进行曲风格进行创作,稍快速度的4/4拍节奏贯穿始终,记谱上标记为西洋调式的bB大调,但其实际全曲采用了中国传统五声调式的bB宫调式进行创作,以规整的二段体歌谣形式,A段与B段均由两个4小节的乐句组成,为规整的4+4结构,曲调紧贴歌词的立意。

两首歌的歌词中,充斥着日伪政府的“反共”“中日通商”“打击欧美”“建立新秩序”,迎合了日方的“东亚共荣圈”(41)东亚共荣圈是指二战期间,日本军国主义政府妄图称霸亚太地区的侵略计划。早在1936年,日本军国主义政府就制定了“确保帝国在东亚大陆的地位,同时向南方海洋发展”的《国策基准》,这是“大东亚共荣圈”的最初设想。1938年11月3日,近卫文麿政府发表关于“建设东亚新秩序”的声明,这一声明的实质是表明日本要独霸中国东北及更广大地区。1940年8月1日,日本近卫内阁的外相松冈洋右正式提出“大东亚共荣圈”。建设的宣传需求。两首歌曲的词中所提到的“文化沟通”“经济合作”“东亚同胞”等,均体现了“东亚共荣圈”理论中的“血缘共同体”“文化共同体”“生活共同体”等一系列概念。歌词中说到日本政府会作为领导者“领导着和平的新群众”走向安宁幸福的生活,在这句词的背后所呈现的是日本在自封为“共荣圈”的“领导者”,企图利用亚洲人民对欧美列强的憎恨,达到其对亚洲人民进行统治和奴役的目的。这种强硬宣传的手法不仅仅表现在这两首歌中,还出现在同一时期同一类型的曲目中。

第二类,渲染和平氛围类的歌曲,用以淡化殖民背景,刻意地营造出一种温馨友爱的氛围,试图消除沦陷区儿童对日本的敌意,与国统区、解放区的抗日宣传形成对抗,平息沦陷区儿童的抗日情绪,为后续的奴化宣传教育做出铺垫。现将1941年儿童音乐节目中的此类歌曲总结为以下表格:

表6 1941年渲染和平氛围类歌曲整理(42)资料来源:根据《广东迅报》1941年间播音台中儿童播音节目整理。

表6中的歌曲可以根据内容与曲调分为广东地域特色歌曲、歌颂和平新生活的歌谣、日本童谣及其译歌等三类。第一,广东地域特色歌曲类。以粤曲小调占据了主要部分,如表中的《孤雁哀鸣》《雀仔跳舞》《蛋民船》等,这些歌曲群众传唱度广,市民认知度高。依托于广东曲调所创作的儿童音乐在此类歌曲中也占据着一方天地,如表格中的《儿童节歌》《可爱月亮》《母亲之歌》三首歌曲,在1941年6月2日儿童节目(43)《播音园地XGOK》,《广东迅报》1941年6月2日第6版。中被称作广东童谣,这类歌曲朗朗上口,儿童易于学唱。

第二,歌颂和平新生活的歌谣。以《和平的曙光》为例,这首歌曲由日本人中山晋平作曲,冰兄梅雨作词,用于歌颂日军在沦陷区所行进的建设工作而创作。在《播音园地》中对于此首歌曲的引言是这样说的:

世纪新秩序已经在绚烂的开展,无疑地动荡的环境会复归于宁静、安定。建设的分子正需要整补充分的力量,重为人类社会幸福的寻求去努力。看,不都是盼望着和平曙光的照临吗。听,不都是发出起到和平的诵声吗。和平的曙光随着道义的感应下是迅速地放射时代的健儿正好迎着这和平的曙光,努力为新时代的复兴建设运动而奋进。

引言部分的内容中提到的新秩序指的是“大东亚新秩序”(44)“大东亚新秩序”通常称为“大东亚共荣圈”解释同前。,文中赞颂新秩序的到来会带给沦陷区的人民宁静、安定的生活,沦陷区殖民政府与人民都是同样盼望着和平的到来的,有着共同目标的人们不论是日本人还是中国人,应当团结起来一起奋斗。意图运用沦陷区人们对于和平的美好期盼,来拉拢人们去配合日伪政府的管理,歌词中的“乐土共存共荣责任协力抗,迎着这和平的曙光踊跃同奋进”“四海一家充溢宏宏的希望”(45)《播音园地》,《广东迅报》1941年1月16日第3版。,也表达了同样的内容。这样的歌曲,模糊了民族与国家的界限,美化其侵略行为,利用沦陷区人民对于和平生活的向往,诱导他们投身到新秩序的建设中去,提高对日伪政府的认同感。

第三,日本童谣及其译歌以《绮丽底马车》这首译歌为例:这首歌由中山晋平作曲,佐伯孝夫作词。在《播音园地》中,对这首歌是这么介绍的:

中山晋平先生是日本童谣创作的第一人,创作曲谱达数百,都是绮丽和活泼的。而且,旋律的优美,实在值得小天使的欢迎,所以流行全国。不但中小学生爱唱,连成人们也爱唱。我以为中山先生的作品,实在适宜东洋儿童的声带和心情呢。(46)《播音园地》,《广东迅报》1941年1月23日第3版。

文中说到这首歌的作曲家中山晋平的作品在日本广受儿童的欢迎,同时推荐者认为这首歌适宜东洋儿童的声带,在这里翻译这首歌的人将中国儿童与日本儿童统称为东洋儿童,混肴沦陷区儿童的民族意识,使其民族认知产生误差。这些掩盖在儿童译歌欢快活泼的曲调下的目的,也是由日伪政府在这一时期为了建设“东亚共荣圈”所施行的文化宣传政策所决定的,其运用日本与中国的文化的交流,使得两国变为“文化共同体”,为其文化入侵找寻到合适的“借口”。

在日伪政府监督下,播音台儿童音乐节目中歌曲类节目极富沦陷时期的时代特色。在软硬皆施的宣传政策下,广州无线电播音台利用歌曲类音乐特性,混肴沦陷区儿童的民族认知,为广州这座城市的儿童听众营造出一种和谐家园的假象,为后续的奴化宣传教育打下基础。

(二)播音剧类

播音剧有别于传统戏剧声像俱全的演出形式,由于通过播音台进行传播,因此只有声音而没有具体形象,戏剧在舞台上的视觉性就不能直接呈现,受众只能凭借听觉进行艺术感受,在一定程度上削弱了戏剧对于观众的审美刺激与感受,但是这并不妨碍这类节目成为各个电台最受欢迎的节目。同时由于播音剧被殖民政府认为“有强盛国家的力量,有启迪民智的力量,有便利交通的力量,有传播人类特奇力量,以及种种推测不到的力量”(47)毓琛:《无线电的过去将来》,《盛京时报》1935年10月5日第5版。,试图通过播音剧传播殖民文化政策及各项伪国策,因此在各沦陷区的日伪广播中广播剧盛行。广州无线电播音台所播放播音剧主要由华南音乐剧研究会、东亚儿童播音剧团、华南播音教育会、广州儿童剧研究会、广州播音剧研究会等演剧团体筹备,内容包括渲染和平氛围与思想政治宣传两类。

表7 1941年华南音乐剧研究会在台表演的播音剧整理(48)资料来源:根据《广东迅报》1941年间儿童播音节目整理。

以1941年的播音剧节目为例,根据播音剧所依靠的剧本创作来源,表6中的播音剧可分为以下两类:一类是迎合日伪政府儿童教育的思想政治宣传类的播音剧,一类是渲染和平氛围的播音剧。第一类思想政治宣传类,迎合日伪政府儿童教育的播音剧以《石榴花》为例,《播音园地》中对于剧本的介绍说到:

剧本的内容是描写一个小孩子,他天天盼望着石榴花开,然而到了石榴花开了,他并不快乐,而且还悲哀起来。每年现在的季节,石榴花一次次在他眼前开着,但他一见石榴花的妍红,他的眼就立刻潮热起来涌出一股悲哀的泪。他是一个至孝的孩子,他的爸爸去了抗战旗下,做无意识的挣扎,似乎是若干年前的事情吧。当石榴花开得最灿烂的时候,他的爸爸就开始离开了他而被调到前线去了,他的爸爸离别的时候曾忖测过翌年石榴花开放的时候,自己一定可以回来了。他曾把这话来安慰他的家人,可是他去了以后石榴花一次一次地开放在他的家园。妍红而美丽的石榴花,再不见有归来者的影子。(49)《播音园地XGOK》,《广东迅报》1941年7月1日第6版。

此剧以石榴花为名,但其剧中是在描绘战争后,失去父亲的儿子对父亲的思念,侧面烘托战争的残忍。文中将小孩子的爸爸去参加抗战称作是“做无意识的挣扎”,而石榴花一年又一年开的灿烂则是用来比喻沦陷区人民在新政统治下的安定生活,以此来消灭儿童群体对新政的抵触心理,同时宣扬战争的坏处,让儿童趋利避害,认识到和平的可贵,消磨他们的民族意识,处处渗透着日伪政府要宣扬给孩子们的殖民思想。这类播音剧与歌曲类节目中宣扬东亚共荣、黄种阵线的曲目一样,都是服务于日伪政府的殖民文化宣传工具,但其相较于歌曲类节目较为直接的表达方式,播音剧的殖民宣传更加隐蔽。

另一类,为渲染和平氛围的播音剧。以广东传统音乐曲名曲调为基础创作的播音剧《烛影摇红》为例,在这部播音剧的介绍中,就说到:

住在广东的南国儿童,对于南国独有的曲谱,差不多每个人都热烈的在爱着。像什么《孔雀开屏》、《狂欢》、《雨打芭蕉》……一类的曲谱,相信每个人都很熟。尤其中学生和青年们,更表示欢迎。为了粤谱受人欢迎爱好的缘故,本会最近都把许多粤谱的曲名,来做音乐剧的剧名,因为如雨打芭蕉一类的曲名,人人都听的很熟了。而且每自曲谱的旋律也听得十分熟悉。可是有些只是曲谱,而不是剧。所以本会迎合广东听收音机的青年们的心理,就拿了许多首合适剧的体裁的曲名,来编成音乐剧。(50)《播音园地XGOK》,《广东迅报》1941年7月22日第6版。

一方面,由于广东传统音乐在广州市民中有着广泛的受众群,由粤谱的曲名作为音乐剧的剧名,并使用粤曲作为音乐剧的伴奏,可吸引到广大市民群体的关注与喜爱。以这种新颖的形式吸引收音机听众,由此获得听众群体对播音台的支持,播音台的收听率得到提高,日伪政府想要通过播音台达到的宣传目的才能达到。另一方面,其以广东传统音乐为基础进行播音剧创作,一定程度上推动了广东本地音乐的发展与创新。

播音剧类节目的优势就在于其有丰富的故事情节与引人入胜的音乐伴奏,这种节目形式对于儿童群体的吸引力要高于歌曲类或者器乐类节目。同为沦陷区的播音剧节目,如东北地区日伪广播,其播音剧节目也呈现出同样的状态(51)何爽:《异态时空的“声音话剧”:东北沦陷时期的广播剧》,《四川戏剧》2016年09期,第27—31页。。殖民政府对这类节目进行严格审查,为了便于听众理解播音剧所表达的内在含义,还会在例如《广东迅报》《中山日报》等报纸上刊登剧情解说与剧本,同时密切关注受众群体对于节目的喜爱程度以便于及时调整,以达到吸引听众同时宣传思想文化的双重目的。这种带着专家解说的“听剧”方式,使得广播剧类节目十分细致地反映出殖民政府儿童宣传政策的变化与期望通过播音台达到的殖民目的。

(三)器乐类

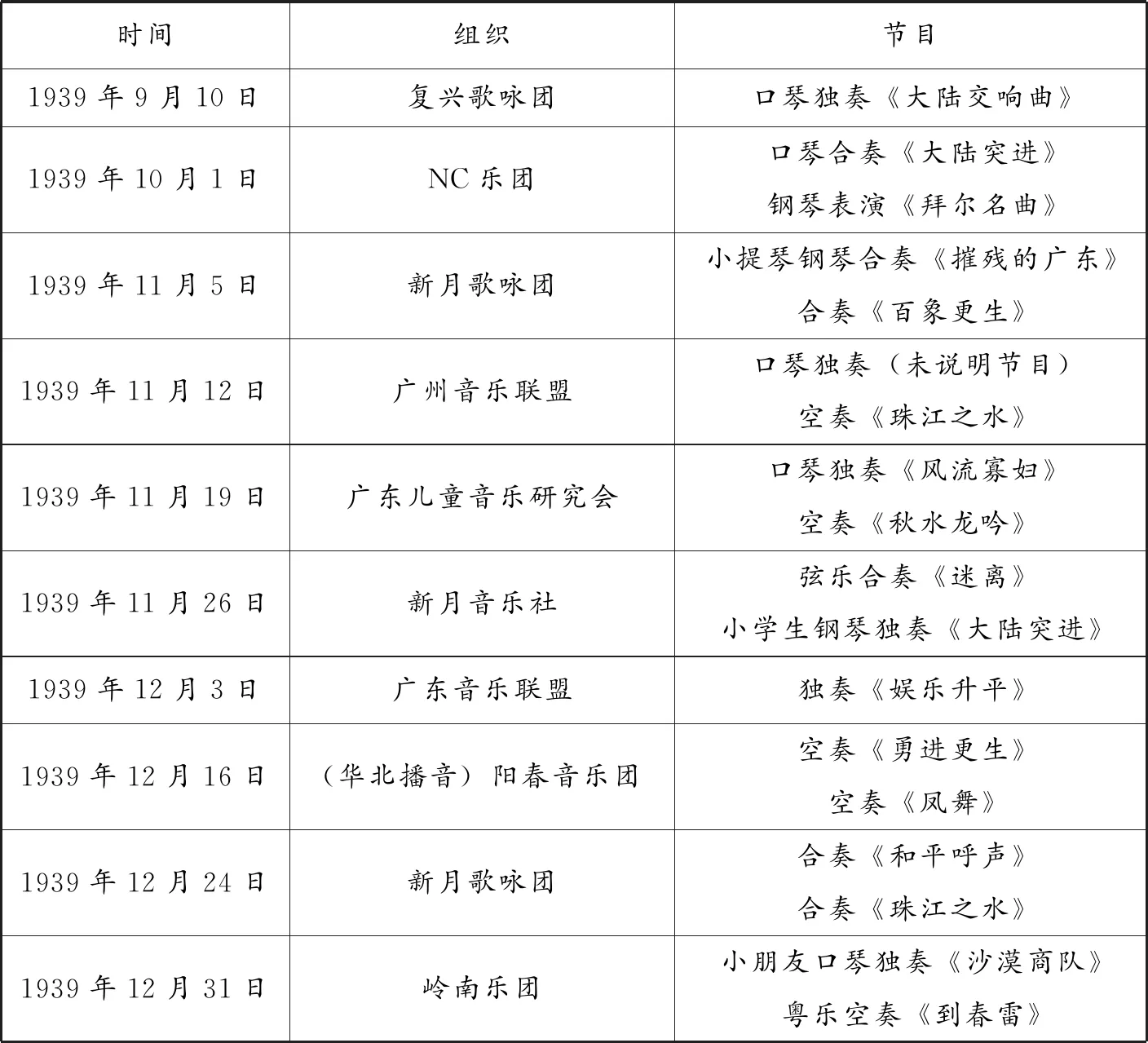

儿童音乐中器乐类节目多在音乐鉴赏类节目中出现,以乐团组织来台演出为主要形式,但较少为专业的乐队团体表演,多为歌唱团体来台表演穿插于各类歌曲节目之中的调剂性节目,节目数量较少。相较于其他沦陷区广播的器乐节目,如哈尔滨放送广播(52)王岩:《沦陷时期哈尔滨放送音乐活动研究》,《音乐文化研究》2019年第2期,第70—79页,第4页。,其所涉及到的乐器与音乐种类较少。以西乐类节目为例,哈尔滨放送广播中西乐涉及了交响曲、协奏曲、变奏曲、进行曲、随想曲、小品等体裁,还有社会流行的轻音乐和爵士乐,乐器有口琴、小提琴、钢琴、长笛、手风琴、萨克斯、小号、夏威夷吉他、管风琴、木琴、竖琴、双簧管、曼德林等。广州无线电播音台的器乐类节目中,对西方音乐作品的涉及较少,中乐与西乐的划分并不是根据所表演音乐是中国曲目还是西方曲目去划分的,而是以演奏的乐器是西方乐器还是中国乐器为划分标准,其所谓的西乐类节目指的是西乐乐队演奏的音乐作品,例如口琴独奏《风流寡妇》(53)《娱乐消息》,《中山日报(汪系)》1939年11月19日第2张第1版、弦乐合奏《迷离》(54)《娱乐消息》,《中山日报(汪系)》1939年11月26日第2张第1版。等。这些由西方乐器所演奏的广东音乐被划分到了西乐组。西乐所演奏的曲目多为社会流行的带有殖民色彩的曲目与广州传统曲目,乐器则以钢琴、小提琴、大提琴、口琴、吉他等为主。广州无线电播音台的中乐类节目曲目来源较为丰富,有符合政治宣传的曲目、社会上流行的曲目、广东传统曲目等,但在演奏乐器方面并没有明确进行标注。表演团体由各类乐社组织、歌咏团、艺术团等组成。

表8 1939年各音乐团体器乐类节目整理(55)资料来源:根据《广东迅报》1939年间儿童播音节目整理。

由上表中可知,器乐类节目中乐部分以传统广东音乐为主,如《到春雷》《娱乐升平》《秋水龙吟》等,以广东特色曲调为基础创作的新曲也占据一席之地。西乐部分则以倡导和平、歌颂新政权、鼓吹沦陷之后幸福生活的曲目为主。如《和平呼声》《勇进更生》《大陆突进》《百象更生》等曲目,这些曲目为日伪政府接管广州后,为了宣传新政好处所创作的音乐,多为反映沦陷后广州各项政策改革、广州市民幸福新生活、和平万岁等方面的内容。演奏的乐器西乐以口琴、小提琴、钢琴等乐器为主,中乐有时也会使用西方乐器进行演奏,但以传统演奏粤乐的扬琴、秦琴、高胡、椰胡、笛子与洞箫等为主。

中乐类最受欢迎的乐器,由节目单中难以看出。但西乐类节目由上表中可以看到,口琴作为演奏的乐器,受到各类表演团体的欢迎,这与沦陷前各类口琴组织如大众口琴会(56)大众口琴会,1932年4月由我国著名口琴艺术家石人望于上海北京路八百号祥生汽车公司二楼六号创办,最初名为上海口琴专门学校,同年改名大众口琴会。、中华口琴会(57)中华口琴会由王庆勋领导于1929年10月30日在上海外滩组办,于11月30日正式宣告成立。培养了许多的口琴人才,还于1931年5月1日由上海中华口琴会编辑部出版了杂志《中华口琴界》,这是中国最早出版的口琴专业期刊。1934年9月1日,中华口琴会广州分会正式成立。、心弦口琴社(58)心弦口琴社创办时间不详,由前中华口琴会的成员,王图南主办,开办地点为广州。等,在广州开设口琴学校,并联合学校开办口琴社团有着不可分割的联系。正是有了这些口琴社团组织的积累,群众对于口琴音乐的接受能力得到了显著提高,所以在沦陷时期的节目单中口琴音乐的播出率才会居高不下。

器乐类节目在儿童音乐节目中所占的数量较少,远远比不上歌曲类、广播剧类节目的播出数量。中乐与西乐类器乐节目中西乐类节目所占的比例更小,器乐类节目更多的出现在节目单中的特备音乐节目与唱片音乐节目中,与沦陷前(1929—1938)“广州市播音台”的器乐类节目相比,这一时期的节目更重视殖民文化宣传的需求,那些西方经典曲目更多出现在唱片类节目中而不是儿童音乐节目中,这也很大一方面是由儿童节目的受众群为音乐鉴赏能力还有待成长的儿童所致。

结 语

广州无线电播音台面向儿童群体,以音乐为工具,播音台为传播途径,大肆渲染殖民文化,期望使得沦陷区儿童放弃国家民族观念,培养他们的顺民意识。与全面抗战爆发前其他沦陷区开办日伪广播的儿童音乐节目的不同之处在于,广州无线电播音台儿童音乐节目中不论是歌曲类节目还是播音剧类、器乐类节目,都通过强性或软性的手段向沦陷区的儿童传递着殖民思想。其中强性的音乐特指那些直白表露出政治思想的节目,通常与时事政治、国际环境结合紧密,如文中提到的1939年歌曲类节目所反映的“反英美运动”与1941年太平洋战争爆发前“东亚共荣”思想宣传的进一步升级。这类节目为了达到最优的宣传效果,将殖民思想以强硬的方式传达给儿童。软性的音乐是指那些为了粉饰太平,徐徐图之地向儿童渗透、灌输殖民文化意识的音乐,这类音乐逐步模糊儿童的民族意识,美化其侵略本质,潜移默化地达到其殖民文化宣传的目的。同时,日伪政府将播音台作为殖民当局宣传其霸权殖民文化统治的重要工具,为了达到粉饰太平、侵蚀意志等目的,在儿童音乐节目的制作、播出与团队挑选方面都实行了严格的审查制度,节目与日伪政府“大东亚共荣圈”宣传政策紧密结合,这与临近的香港放送局(59)香港放送局,于1942年1月4日在中环告罗士打大厦成立,使用原香港电台设备,即时播音。波长为1154,呼号为JPHA,中文名称则为“放送局”,由少校佐佐木出任局长。主要放送任务是以侵华战争为目标,加强对中国战区的宣传。于1942年12月1日起开设的儿童音乐节目(60)《放送局展布新猷 明日起改善广播内容 增加广播次数及儿童节目》,《南华日报》1942年11月31日第1版。呈现出相同的特性。

总之,广州无线电播音台通过针对儿童群体,设置种类丰富、表现形式多样的音乐节目,运用“黄种”种族界限与“东亚”地域界限两种观点,模糊儿童对于民族与国家的认知,达到奴化宣传的目的。同时其大肆渲染与鼓吹“中日亲善”“日本新政”所带来的益处,通过音乐来模糊其殖民侵略的本质,妄图消灭沦陷区儿童亡国奴的耻辱和仇恨,培养他们成长为有利于日方政治发展的顺民。多类儿童音乐节目的精心设置,充分反映了日方对待儿童群体的处心积虑,与其试图在广州发展“东亚儿童事业”的决心。