簧与竾

2021-12-07陇菲

陇 菲

从乐器发展史的角度来看,有簧多管编组乐器之先,有过无簧多管编组乐器。有簧多管编组乐器,是编管乐器龠、龢之类与气簧乐器口弦、吹叶一类乐器的综合,起初尚未用匏。今之有簧无匏的芦笙,即是历史上这种综合过程的活化石。

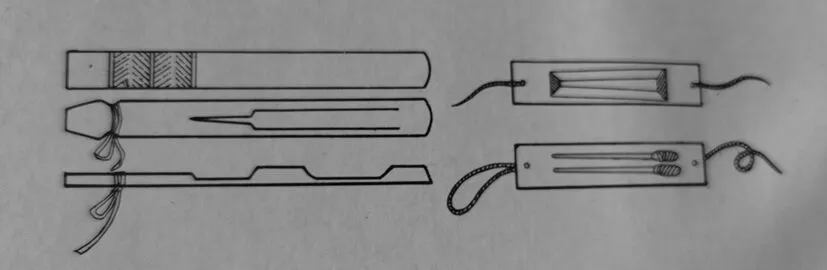

图1 芦笙

《世本》云:“女娲作笙簧。”过去常常根据今日有簧之笙的观念,把“笙簧”看作是一件乐器。其实,上古之“笙”“簧”乃是两种不同的乐器。笙,乃无簧之编管乐器;簧,乃无管之气簧乐器“口弦”。此所谓“簧”,是“自由簧”(free reed),旧称“通打簧”。口弦在我国西南西盟佤族和台湾高山族等少数民族中至今犹有遗存。西盟佤族把口弦叫作hraong,当是“簧”之古音的遗存。

口弦在先秦古籍中称之为“簧”。《墨子·非乐》云:“舞佯佯,黄言孔章。”(1)墨子:《非乐·上篇》,引自古逸书《大誓》。引得编纂处:《墨子引得》,上海:上海古籍出版社,1986年,第56页。此所谓“黄”即“簧”“口弦”,“言”即“言箫”。皆是上古时期原始形态乐器。郭沫若先生说:“黄言,犹言笙箫也。”(2)郭沫若:《甲骨文字研究》,北京:人民出版社,1952年,第94页。其实,“黄言”者,犹言口弦、言箫,并非“笙”“箫”。《诗经》曰:

君子阳阳,左执簧。(《诗经·王风·君子阳阳》)

并坐鼓簧。(《诗经·秦风·车邻》)

巧言如簧。(《诗经·小雅·巧言》)

先秦诗歌中所说的“簧”,均指口弦,而非笙中簧片。惟因簧是口弦之称,才有《诗经》“巧言如簧”之说。巧言者,巧舌也。言即舌。今说巧舌,古说巧言。“巧言如簧”,是说巧伪人之舌象口弦那样,可以发出变化多端之音调。若是指笙簧之簧(簧片),那只能是一簧一音,何巧之有?

清代学者俞正燮说:

簧即今啸子,通俗文为哨子。喇叭、唢呐、口琴皆有之,其单用则曰哨子,亦曰叫子。谓巧言如簧者,鼓啸子能效鸾凤成鸟之音言之,巧者似之。不得谓簧即笙,巧言如笙也。

章如愚《群书考索》,谓簧当自一乐器,其识甚卓。(3)俞正燮:《癸已类稿卷二·簧考》,北京:商务印书馆,1957年,第41页。

这无疑是正确的。但他又说:

盖簧可无笙,笙不可无簧。(4)俞正燮:《癸已类稿卷二·簧考》,北京:商务印书馆,1957年,第41页。

这句话的下半句,有失史实。笙,如上所说,起初并无簧片。作为独立乐器的“簧”“口弦”,是上古始祖气簧乐器,并非笙中簧片。即使如伪典《礼记》,也透露了一些这方面的信息。《礼记·月令》载:

命乐师……调竽、笙、竾、簧。

这里,簧与竽、笙、竾相提并论,分列别述,是因为直至东汉,它们依然是各具形态、独立存在的乐器。其中“竽”是单一吹口,有匏有簧之编管乐器;“笙”是众多吹口,无匏无簧之编管乐器;“竾”(叶),即“吹叶”;“簧”即口弦。这几种乐器中,除原称为笙,今称为排箫的乐器在中国消亡之外,其他乐器,至今犹在民间流传。

簧(口弦),先秦至今,记载不绝史籍,踪迹遍及世界。

天子觞王母于瑶池,王母吟曰:“吹笙鼓簧,中心翱翔。”(《穆天子传》)

使天子簧鼓,以奉不及之法。(《庄子·骈姆》)

原假簧以舒忧兮,老纡郁其难释。(汉·刘向《九叹》)

或作竹簧。(汉·王符《潜夫论·浮侈篇》)

簧,横也,于管头横施于中也;以竹铁作,于口中横鼓之,亦是也。(汉·刘熙《释名·释乐器》)

思在口而为簧鸣,哀声独而不敢聆。(汉·蔡邕《检逸赋》)

许飞琼鼓震灵之簧。(《汉武帝内传》)

王遥……有五舌竹簧三枚,遥自鼓一枚,以二枚与室中二人并坐鼓之。(晋·葛洪《神仙传》)

鸣簧发丹唇,朱弦绕素腕。(晋·陆士龙《为顾彦先赠妇二首》)

夏簧三舌响,春钟九乳鸣。(南北朝·庾信《步虚词》)(5)这种三舌之簧曾见之于古康国都城遗址(撒马尔干效外阿弗拉西阿勃)壁画之中,其形制与今日彝族三舌之簧正同。

獠……用竹为簧,群聚鼓之,以为音节。(《魏书·北史·獠传》)

唐乐图以线为首尾,直一线,一手贯其纽,一手鼓其线,横于口中,呼吸成音,真野人之乐耳。今民间有铁叶之簧,削锐其首,塞以蜡蜜,横之于口,呼吸成音,岂簧之变体欤?(陈旸《乐书》)

口琴,以铁为之,一柄两股,中设簧,末出股外。横衔于口,鼓簧转舌,嘘吸以成音。(《清史稿·乐志》)

口琴,以铁为之,一柄两股,中设一簧,簧端点以蜡珠,衔股鼓簧以成音。(《清通典》)

口琴,用铁一柄,两股中设一簧,柄长三分,鼓长二寸九分;股本相距三分六厘,末相距七厘。簧长,随股末出股外,上曲七分三厘,点以蜡烛。横衔其股于口,以指鼓簧,转舌嘘吸以取音。(《续清朝文献通考》)

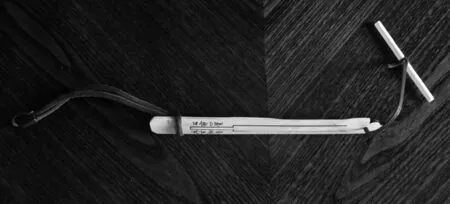

图2 铁质单簧(6)刘东升主编:《中国乐器图鉴》,济南:山东教育出版社,1995年。

据《南诏野史》《滇海虞衡志》《云南通志》《滇南新语》中关于口琴、弹篾的记载,“簧”是中国固有之历史悠久,源远流长的乐器。其中,有一种三叶簧是如清代檀萃《滇海虞衡志》所说:

又一种宽仅半,两端瘦削作一牙簧,无孔线,三片并用,而音各异,以左手前三指平执而吹,以右手前三指参差搔其末。(7)[清]檀萃:《滇海虞衡志》,宋文熙、李东平:《滇海虞衡志校注》,昆明:云南人民出版社,1990年。

图3 三叶簧及盛装木盒

这种“簧”,是弹动的。檀萃“以右手前三指参差搔其末”之句,正是形容奏簧时以指弹簧的动作。中国古籍中“鼓簧”,正是这个意思。檀萃“以左手前三指平执而吹”的说法,并不准确。这种“簧”,以指弹动,不用气吹,只是利用口腔产生共鸣。檀萃所记,有失其实。

“簧”,不仅有“弹动”的,还有“抻动”的。

图4 簧-口弦(左:西盟佤族弹动口弦;右:台湾高山族抻动口弦)

图5 当代人仿石峁骨簧的抻动竹簧

“抻动”之簧,是如檀萃所说:

口琴,剖(竹)而成,篾取近青,长三寸三分,宽一分,中开如笙之管中簧,约二分。两头各凿一孔,前孔穿麻线如环,以左手无名指、小指挽之,大、食二指捏穿处,如执柄。横侧贴腮近唇,以气鼓簧牙。其后孔用线长七、八寸,尾作结穿之,线过结阻,以右手之食、中二指挽线头徐牵动之,鼓顿有度,其簧闪颤成声。(8)[清]檀萃:《滇海虞衡志》,宋文熙、李东平:《滇海虞衡志校注》,昆明:云南人民出版社,1990年。陇菲案:此所谓“口琴”,即“簧”。

檀萃所记,十分详细,但其“以气鼓簧牙”之说,却不合事实。“抻动”之簧,和“弹动”之簧一样,并不用气吹动簧舌,口之开合,只为调节共鸣。这种“抻动”之簧,即是宋代陈旸《乐书》引《唐乐图》所说“一手贯其纽,一手鼓其线,横于口中,呼吸成音”的簧,李纯一先生说:“这当是另一种形制的雅簧,它用线(弦)发音。”(9)李纯一:《说簧》,《乐器》1981年第4期。这也是对“抻动”之簧的误解。陈旸《乐书》在转引《唐乐图》时,强调了“雅簧”以线抻动的特点,而未言及发音体——簧舌。但该书所附之图,却如李纯一先生所说“与上述竹簧丝毫不差”(10)李纯一:《说簧》,《乐器》1981年第4期。,仍是以簧舌发声,而不是“用线(弦)发音”。

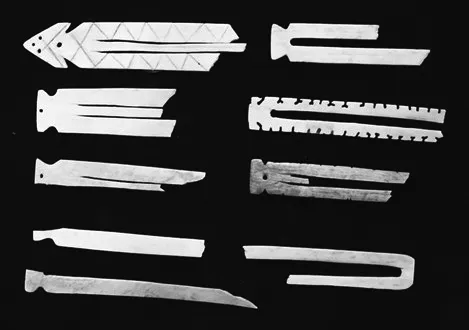

这种抻动之簧,有久远历史。1976年于神木县石峁村发现的石峁遗址,出土了距今约4300年左右,属新石器时代晚期的大量骨簧。

图6 神木县石峁遗址出土骨簧

“簧”,史籍文献记载不绝,地下文物出土不断,而且至今仍遗存于我国和世界一些地方。据西北师范大学历史系主任陈守忠先生见告:在歌咏“并坐鼓簧”之《诗经·秦风·车邻》的产生地——今甘肃省通渭一带地方,至今仍有鼓动之簧的遗绪。当地老乡,将这种乐器叫作“嚎儿”(haor)。此,当是“簧”字的一音之转。(11)案:彝语将“簧”-口弦称做“洪洪”,也是“簧”字的一音之转。

“簧”(口弦),又叫“口琴”“响篾”。明代杨慎《南诏野史》载:“男吹芦笙,女弹口琴。”此所谓“口琴”,也是弹动之簧。这种弹动的簧,西盟佤族人称之为hraong。这也是“簧”字的一音之转。口琴,见之于记载的流行地区遍布全国。这种乐器,尤为妇女、儿童喜爱。

张燮《东西洋考·东番考》载:“口琴薄铁所制,啮而鼓之,铮铮有声。”(12)张燮:《东西洋考》,北京:中华书局,1981年,第105页。在各种记载、各民族的歌谣与史诗中,亦能见其身影:

(台湾高山族)少年求偶者,皆来吹鼻箫、弹口琴。(《裨海纪游》)

口弦弹的是“答羞拉”,琵琶弹的是“底秀哩”。……今夜葫芦笙把我们引到了一起,竹口弦应重新弹诉。(傈傈族长歌《重逢调》)(13)案:“答羞拉”“底秀哩”皆为曲名,口弦有固定的小曲(令),回族口弦,即有《房檐滴水》《骆驼铃》等口弦令。

景多昂是个快乐的地方,到处是象脚鼓的声响,口弦在竹楼上弹奏,琴声在竹林里飘荡。(傣族长诗《娥并与桑洛》)(14)引自《傣族民间叙事长诗》,北京:人民文学出版社,1978年。

幽幽的响篾啊,不停地弹着。(阿细民间史诗《阿细的先基》)(15)引自《阿细的先基》,昆明:云南新华出版社,1959年。

从上述可见,这无疑是以指弹动之簧。但在上海文艺出版社《中国民间长诗选》中,《娥并与桑洛》有一节却译作:

你要是买口弦,家里还有四五个,每个都吹得响,每个都吹得好听。(16)引自《中国民间长诗选》(第二集),上海:上海文艺出版社,1981年,第464页。

这里的“吹”字,显然译得不大恰当。

弹动之簧,也见之于撒尼族长诗《阿诗玛》:

破竹成四块,划竹成八片,青青的竹子呀,拿来做口弦。

口弦轻轻地响,弹出心里的话,甜甜的声音啊,爱它和宝贝一样。(17)《阿诗玛》,昆明:云南人民出版社,1960年。

遗憾的是,在上海文艺出版社《中国民间长诗选》(第一集)中,《阿诗玛》有两节却被译作:

阿诗玛呀好喜欢,阿诗玛急忙吹口弦,口弦阵阵响,回答哥哥的召唤。

……

热布巴拉家夜里暗商量,阿诗玛句句都听到,聪明的姑娘阿诗玛,拿起口弦来吹三调。(18)《阿诗玛》,《中国民间长诗选》(第一集),上海:上海文艺出版社,1981年,第62、71页。

这些地方的“吹”字,都应译作“弹”字。应如其书第79页为:“哥哥吹笛子,妹妹弹口弦。”(19)《阿诗玛》,《中国民间长诗选》(第一集),上海:上海文艺出版社,1981年,第79页。

云南人民出版社1978年版《阿诗玛》也如此翻译:

小姑娘生下满三天,哭的声音像弹口弦。(20)《阿诗玛》,昆明:云南人民出版社,1978年,第11页。

这两处翻译,完全符合簧-口衔拨簧乐器演奏的实际情况。这种弹动之簧,在我国西北地区也有广泛分布。回族之“口口”或称“口琴”,有拨动的铁簧、铜簧。撒拉族民歌《巴西古溜溜》唱道:

撒拉赛西巴哥,巧手做口弦;阿娜红花姑,巧舌弹口弦;口弦做得好,脉脉把情传;口弦弹得妙呀,满天愁云散。(21)1964年全国少数民族业余文艺会演中,青海省撒拉族演员舍乙布在北京登台演唱了这首撒拉族民歌《新循化》(《巴西古溜溜》)。

另如新疆锡伯族之“玛肯”(墨克纳),柯尔克孜族之“奥孜考姆兹”(口琴),演奏时也是置于唇间,左手食指弹动簧片,利用口形开合发生共鸣。这种口衔拨簧乐器是“簧”之正宗。

这种弹动之簧,在非洲亦有广泛的流布。布隆迪之“三扎”(sanza)即其一例。陈自明先生说:

三扎(sanza),在布隆迪及东非的部分地区称其为伊肯贝(Ihembe)。这是一种非洲人常用的乐器。它是由一个长方形或椭圆形的小木板(或木匣)上排十几根不同长度的金属舌条或藤舌条组成。舌条的一端被压住,舌中部下面置一横棍,使舌条的尖端抬起。演奏时,双手拿着乐器,只用大拇指弹动舌条。(22)陈自明:《布隆迪的民间乐器》,《乐器》1981年第4期。

这种乐器,也有用葫芦或者木匣代替口腔以产生共鸣。陈自明先生说:

有的地方还把三扎放在一个剖开的大葫芦中,以加强共鸣。由于它发出的声音有点类似非洲木琴马林巴,所以也有人称之为“手指木琴”,欧洲人则称之为“拇指钢琴”。(23)陈自明:《布隆迪的民间乐器》,《乐器》1981年第4期。

它与晋代葛洪《神仙传》之“五舌竹簧”属于同类,其间或许有一定联系。

除了弹动之簧外,抻动之簧,也有广泛分布,见之于我国东部高山族泰雅人之“鲁布”。

图7 非洲土著乐器五舌竹簧

口弦板子用竹制作,宽1.5公分,长10公分左右,中心是铜制的簧片。弹奏时左手执口弦一端,放于两唇之间,右手牵动口弦尾端之绳,以震动簧片,利用口腔产生共鸣,发出嗡嗡、铮铮之声。(24)李才秀、陈卫业:《台湾高山族民间舞蹈》,《舞蹈艺术》第1辑。

见之于我国西部的有回族之“口口”(口琴)。

口口,……竹的扯线……一拽就里外颤,放在嘴边用口腔作共鸣箱。(25)苏华:《回族的口弦》,《甘肃日报》1982年2月10日。

宁夏“山花儿”《口弦令》唱道:

三寸竹片片,两头扯线线,一端口中衔,消愁解麻缠(解心烦)。(26)宁夏《口弦令》,安宇歌提供。

簧,口衔拨簧或抻簧乐器“口弦”(口衔),景颇族叫“掌共”,白族叫“毕协”,傣族叫“拜”,高山族叫“嘎洛波”,羌族叫“阿珠”,阿细族叫“响篾”,彝族叫“洪洪”。

除此之外,据已发表资料,如哈尼、普米、拉祜、苗、黎、达斡尔、鄂温克等族以及克米人仍在使用这种乐器,但它并不只是“少数民族乐器”。据兰州大学历史系杜斗成先生见告,除上文提及的甘肃通渭地区外,在周之密地,今甘肃灵台农村,直至20世纪50年代仍沿袭古风,使用着这种历史悠久、源远流长的乐器。另据了解,口弦在今日兰州仍有流传。此外其他汉族分布区,或许也能发现簧的历史遗存。

图8 竾(吹叶)

明白“簧”之为器特性,便可知道,有簧吹管乐器“黄言”,其初并不是簧与管的组合。气簧乐器之“簧”,乃弹动、抻动乐器,原先并非吹奏乐器,与今日管乐器的“簧片”,是两个完全不同的统系。今之管乐器“簧片”,其始并不是“簧”,而是“竾”(吹叶)。所谓“黄言”之“黄”者,是以“簧”称“竾”。

竾(吹叶)与口衔拨簧乐器“簧”(口弦)不同,是一种原始气簧乐器。“竾”字,过去皆释作“篪”字异体。但杨荫浏先生说:

竾,《礼记·月令》:“仲夏之月,……命乐师……调竽、笙、竾、簧。”《注》谓“竾,即篪也,长尺四寸。”但《注》又谓“竽、笙、竾三者,皆有簧也。”竾若为有簧的管乐器,则宜与篪有别。(27)杨荫浏:《中国音乐史纲》,北京:音乐出版社,1955年,第69—70页。

前已言及,“竾”即古之吹叶。“竾”字,其“竹”,是为意符;其“也”,是为声符。“竾”,即“竹叶”之名。此竹叶之作为乐器,正是始祖气簧乐器吹叶。这种吹叶施于管中者,其形若簧,其振动形式是为“通打簧”(自由簧),和“上打簧”(单簧)两种,后又发展成为“复合簧”(双簧)。但最初施于管中之竾,与簧一样,是“通打簧”(自由簧),故,亦称之为“簧”。

竾(吹叶),在唐前史籍中,仅见于《礼记》。这或许因为竾这种始祖气簧乐器早已不登大雅之堂,沦为民间乐器的缘故。宫廷乐部中,竾只充当管中簧片。但在民间,竾仍遗存其始祖原型。竾再度进入宫廷乐部,见之于史籍者,是自唐而始。

《新唐书·礼乐志》载:“燕乐有……吹叶。”此吹叶,当是经汉魏晋隋中介的楚声之器。

《全唐诗·相和歌辞·子夜春歌》序说:“清商曲……唐又增吹叶。”这并非是说唐代才有吹叶,而是说吹叶此时才以独立乐器的身份进入宫廷乐部,而不止充当管中簧片。自此,有关吹叶的记载,屡见于史籍文献:

衔叶而啸,其声清震。(杜佑《通典》)

少年子弟暮夜游行闾巷,吹壶芦笙,或吹树叶。声韵之中,皆寄情言,用相呼召。(唐·樊绰《蛮书·蛮夷风俗·第八》)

穿花思钓叟,吹叶少羌雏。(唐·王贞白《芦苇》)

图9 四川成都王建墓石刻吹叶

五代永陵王建墓石刻浮雕西侧南起第六位,即是吹叶伎。

吹叶,最初只是普通叶片,后来又有卷叶,这便是“复合簧”(双簧)的滥觞。白居易诗《杨柳枝》写道:

苏家小女旧知名,杨柳风前别有情。

剥条盘作银环样,卷叶吹为玉笛声。

这种卷叶的吹叶,又发展成为中空树皮之哨。南北朝无名氏的《读曲歌》唱道:

折杨柳,百鸟啼园林,道欢不离口。

此模仿鸟啼,且作情人暗号的乐器,便是杨柳树皮之哨。另有文献记载如:

觱篥:南蛮多用芦叶卷吹。(唐·段成式《觱篥格》)

衔叶而啸,其声清震,桔柚尤善。或云卷芦叶而为之,形如笳者也。(元·马端临《文献通考》)

可见今之觱篥的双簧芦哨,最初亦是卷叶。

吹叶,在我国南方农村及少数民族地区分布极广。江南民歌唱道:“吹叶要趁叶子青,谈爱要趁年纪轻。”这确是经验之谈,因为刚摘下的树叶,柔韧适中,发音灵敏。

阿细民间史诗《阿细的先基》唱道:

她摘了一片叶子,顺手放在唇上,一面吹着一面走,走到了约会的地方。(28)云南省民族民间文学红河调查队:《阿细的先基》,昆明:云南人民出版社,1959年。

壮族将“吹叶”称作“木叶”(拜美,baimei),壮家新民歌唱道:“壮家本受吹木叶,祖孙一辈传一辈,旧时一吹苦水流,如今一吹心头醉。”长期实践过程中,壮家发现榕树叶、荔枝叶、龙眼叶皆可用来吹叶。此外各地分别采用竹叶、柳叶、桔树叶、冬青叶、杨树叶、桐树叶等作为吹叶的原料。据《乐器》(29)赵怀礼:《让吹叶步入音乐艺术的殿堂》,《乐器》1982年第4期。报道,白族木叶演奏家赵怀礼先生开始尝试用塑料片取代树叶。吹叶这种古老的始祖气簧乐器,也在与时俱进。

竹叶为哨的开管竖笛,是吹叶与管乐器的综合。傣族“鸡哨”、侗族“叶子笛”,即是其历史遗存。受“簧”的启发,把其吹口的竹叶哨片,换作管中的通打簧(自由簧)的簧片,即是殷商之后周代的有簧吹管乐器。这种青铜时代之后的新乐器,其簧已用铜制,先秦称之为竽,今日称之为笙。这种乐器“声源体簧舌因受到笙斗中空气的振动,所引起的振动激发了管内空气柱的振动,从而产生了一个簧与管的新的共振频率。在声学中称之为配合系”(30)李生、孙汝桂:《大型扩音笙的音响测量与分析》,《乐器科技》1979年第1期。。对这种配合系规律的掌握,是中国先秦乐人的伟大成就。

开孔即哑、闭孔即鸣,是簧管配合系的规律。掌握这一规律,通过按闭指孔,改变簧管耦合振动的参数,可自如控制巢居一匏之内众多笙管的发声。从而,变龢笙的众多吹口为巢笙-竽的单一吹口,使之成为既能演奏旋律又能兼奏和声的乐器,更是中国先秦乐人精巧绝伦的发明。

图10 当代葫芦丝

西盟佤族乐器“葫芦丝”是一件活的乐器史化石。这种乐器,开始用簧,其主管前面开有七个音孔(前六后一),用以演奏旋律,两支副管没有指孔,只能发出持续不断的五度音程,而不能像今日之笙那样,通过指孔按闭,发出多变的和声音响。

田边尚雄先生曾说:

匏中插入簧管而鸣之最古者,殆根据达罗维荼人之乐器。……匏乐器亦由达罗维荼人插入簧管于匏中而成者。盖此乐器经印度支那及苗族而入中国,乃成为笙欤?即匏中初只插少数之管而吹,而印度之poongi,后乃发现每管皆可利用指孔而使之鸣,遂插入多数簧管,使发各音,遂成为笙。(31)田边尚雄:《中国音乐史》,陈清泉译,北京:商务印书馆,1937年,第109页。

现在看来,此说验之于中国乐史之实,并不能够成立。“匏”是中国固有的八音之一,无须乎自印度输入。将簧言插入匏壳之笙的发明,亦可作如是观。这些方面,皆可按之于中国古籍文献、文物资料,田边尚雄先生之臆断假说当可置之不论。

补遗:

《礼记月令》有言:

仲夏之月,……是月也,命乐师修鼗、鞞、鼓,均琴、瑟、管、箫,执干、戚、戈、羽,调竽、笙、竾、簧,饬钟、盘、柷、敔。

对此,杨荫浏先生说:

竾……《注》谓“竾,即篪也,长尺四寸”。但《注》又谓“竽、笙、竾三者,皆有簧也”。若为有簧的管乐器,则宜与篪有别。(32)杨荫浏:《中国音乐史纲》,上海:万叶书店,1952年,第69—70页。案:薛宗明提出:“竾若为有簧之管乐器,则又别于篪。”此乃沿袭杨说。参见薛宗明:《中国音乐史·乐器篇》,台北:商务印书馆,1983年,第475页。

如上意见,向未有人经意措置。直到张世彬先生《中国音乐史论述稿》出版,才第一次有了反响:

注云:“竾,即篪也,长尺四寸”。又云:“竽、笙、竾三者,皆有簧也”。则可能是有簧的篪。(33)张世彬:《中国音乐史论述稿》,香港:香港友联出版社,1975年。

此后,拙著《古乐发隐》倡一新说:

所谓“竾”者,即古之吹叶。“竾”字,其“竹”,是为意符;其“也”,是为声符。“竾”,即是“竹叶”之名。此竹叶之作为乐器,正是始祖气簧乐器吹叶。这种竹叶施于管中者,其形若簧,其振动形式是为“通打簧”(自由簧)与“上打簧”(单簧)二种,后又发展成为“复合簧”(双簧)。但最初施于管中者,正与簧一样,是通打簧(自由簧),故亦称之为簧。(34)陇菲:《古乐发隐》,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第300—301页。

杨荫浏先生发其端,张世彬先生继其中,笔者引申之此见,受到李纯一先生批评。他说:

杨氏所注文字并非郑氏原注(原注也未提及竾字)。而是出自后儒的臆断,都不足为训,因而杨说也就失掉了依据。“调竽、笙、竾、簧”,《吕氏春秋·仲夏记》作“调竽、笙、埙、篪”;《淮南子·时则训》作“调竽、篪”,高《注》谓“篪读作池泽之池”。《月令释文》也明言:“音池,本又作篪,同。”三书所言乐器虽不尽同,但皆有篪,足见竾即篪,读如池泽之池。竾字古归定母,支韵,而叶字古归喻母四等,盍部,两音并不相同。因此,若信从杨氏旧说并随意加以引申,势必越走越远。(35)李纯一:《关于正确分析音乐考古材料的一些问题》,《音乐研究》1986年第1期。

翌年,李纯一先生再次重申:

牛除因袭杨先生的错误外,又加了自己的一条证据,说“竾”与叶读音同,读“也”,就是叶。他不懂得音韵学。其实这与古代读音距离很远。这字古时不读“也”,是颚上音,带有de,和叶不沾边,它的声母归“定”纽,韵母属“支”部。读如“笛”。古代的“篴”字就读“笛”,只是后来,笛篪才分开。(36)李纯一:《谈谈音乐史研究的材料和方法》,《交响》1987年第2期。秦序根据1985年底李纯一西安“1985年陕西省民族音乐学术交流会”讲话整理。

李纯一先生把这个问题,归为“音韵学”的问题,且下断语曰:

所以,我们整理古代文献,缺乏古音韵学的知识就要闹笑话。

牛龙菲同志总好体系化,他想象力很丰富,是可喜之处。但想象必须有根据,“持之有故,言之成理”才行。首先没有故,或这个故是假的、或是故不大可信,你就没多大理,越引申越错。(37)李纯一:《谈谈音乐史研究的材料和方法》,《交响》1987年第2期。秦序根据1985年底李纯一西安“1985年陕西省民族音乐学术交流会”讲话整理。

确如李纯一先生所说:“处理古代文献除版本、目录、校勘这三学外,还有古文字、古音韵和训诂学的问题”;但不仅如此,而且还要涉及乐器学、古代音乐生活等一系列问题。下文就有关问题,分别一一介绍、澄清、辨正。

1.关于《礼记》的真伪与校勘

这是一个专门问题,不拟在此展开讨论。只需说明:据一般意见,《礼记》一书,乃是“有真书杂以伪者”(38)黄云眉:《古今伪书考补正》,济南:齐鲁书社,1980年,第226页。。因此,其文中越是不易诠释者,反倒越有可能保存了今已失传的历史信息;反之,越是与后出文字轻易相合者,反倒有可能是汉儒作伪之笔。据此,笔者并不愿以《吕氏春秋·仲夏记》之“调竽、笙、埙、篪”和《淮南子·时则训》之“调竽、篪”,这两则文字,来轻易改动《礼记·月令》之“调竽、笙、竾、簧”之原文。

2.关于《礼记·月令》这段文字的结构、文意及其蕴含的乐器学内涵

这段文字,以“修”“均”“执”“调”“饬”五个动词,各及四个宾语(其中“修”字后,只有“鼗、鞞、鼓”三字,疑脱一字)(39)明代黄道周《月令明义》已云:“‘修鼗、鞞、鼓’疑有阙字。”,共计十九件乐器和舞具。除“执”字后所及“干、戚、戈、羽”为舞具而不论外,共有十五件乐器。这十五件乐器中,“鼗、鞞、鼓”之为器。皮易损坏,因此,演奏前,需“修”之;“琴、瑟”之为器,其张弦易弛,演奏前需以“管”“箫”为准定音,故谓之“均”;“钟”“磬”“柷”“ 敔”之为器,演奏前,需整理其“笋”“簴”(钟、磬之架木“横曰笋,直曰簴”)、“止”“籈”(演奏“柷”“敔”之器具,参《尔雅·释乐》),故谓之“饬”;“竽”“笙”之为器,演奏前,需要点蜡调音,故谓之“调”。

上述十五件乐器中,“修”字所及的“鼗”“鞞”“鼓”三者,疑脱一字,原为四件,暂不论。其余十二件,皆两两成对,曰“琴、瑟”;“管、箫”;“竽、笙”;“竾、簧”;“钟、磬”;“柷、敔”。其中每一对,都是在乐器构造方面有某种相关联系的同类乐器(40)案:“鼗、鞞、鼓”三者之中,“鼗、鞞”也是构造仿佛的同类乐器。《礼记·月令》说“大鼗曰鞞”。。因此,“竾”之为器,当与“簧”之为器,有着某种意义上的相关联系,而不至于在乐器构造方面,类属相距太远。因此,笔者不取“竾”为“篪”字之别体的意见,而认其为“叶”之别体。如此,则“竾、簧”二器,皆是“簧”类乐器。

3.关于“竽、笙、竾、簧”四字的诂训

历来的注者,对于“竽、笙、竾、簧”四者连属,都想作出一个合理解释。宋代卫湜之《礼记集说》所引马唏孟《注》,是较早的一次尝试。《注》说:

管、箫、竽、笙、竾、簧,此皆管也;声在中故谓之簧。箫植簧于枷;竽笙植簧于发。

但是,这样一来,“簧”不再是独立乐器,而只是一样管乐的构件。而且,“竾、簧”之成对连属的关系也被破坏。

元代陈澔《陈氏礼记集说》卷三则说:“竽、笙、竾三者皆有簧也。”(41)杨荫浏《中国音乐史纲》之《注》,盖出于此。清代李光坡撰《礼记述注》之卷六也说“竽、笙、竾三者皆有簧也”。此说也是把“簧”视为管乐的构件,这与《礼记·月令》在五个动词后面各及四样乐器的文章体例不符。何况,陈澔后文又说:“竾音池”,显然视“竾”为“篪”。但是“篪”之为器,尚未见有簧之历史资料。陈澔此说,对后世产生很大影响。主要是因为明永乐中,翰林学士奉敕撰《礼记大全》一书,“所采诸儒之说凡四十二家,而以陈澔集说为主。澔书之列于学官,自此书始”(42)参见《四库全书简明目录》之《卷二·礼部四·礼类》。。

《礼记大全》说:“竾即篪也。”但是又从陈说而言:“竽、笙、竾三者皆有簧也。”此后,清康熙年间敕编、乾隆元年敕校的《日讲礼记解义》(卷十八)则说:

竽、笙、竾皆匏音,三者皆有簧。簧,管中之金薄鍱也。

这里,未及“竾”之为“篪”之说,似乎已将“竾”与“竽、笙”视为同类乐器。真正把“簧”视为独立乐器的,是清乾隆十三年敕撰的《钦定礼记义疏》。其卷二十二说:

许氏慎曰:“女娲作簧;随作笙”。陈氏详道曰:“《诗》言‘左执簧’,非笙中之簧也”……案:本文言“竽、笙、竾、簧”,与上下文一例,皆以四物为句,且于举笙之下又举竾然后别举簧,则簧当别为一物。许、陈诸说得之,孔《疏》以竽总笙未确。

此说把“簧”之为器,从“管乐之构件”的误会中解脱出来,确立了其为独立之乐器名谓的地位。这样,与之成对连属的“竾”之为器,也就有可能得到正确理解。

4.关于“竾”之为字的音训

训“竾”音“池”的始作俑者,是汉儒郑玄。其《礼记》之《注》说:“竾音池,本又作篪,同。”唐代陆德明之《经典释文》中《月令释文》亦从郑说。

如前所述,这种解释,从《礼记·月令》“竽、笙、竾、簧”之文字体例、乐器内涵上来说,十分牵强,于理不通。但就“音韵学”的角度而言,却有一定道理。就“音韵学”角度而言,诸如“驰”“弛”“酏”“池”“地”等字,依照汉以后某些小学家的意见,皆可归为“支”“纸”“眞”韵;且“池”为“澄母支韵”,依古无舌上音之例,读若“地”。此确如李纯一先生所说:“竾”字若依此训,“归定母,支韵”。但,这就需有一个先决条件:“竾”字之“也”训为“支部韵”,如此,才能与“池”“篪”通假(43)案:这里未讨论“竾”与“笛”字之读音关系。其实,“笛”“篴”之字,古音当读为“楚”,后来才从“篪”读若“笛”(di)。并非如李纯一先生所说:“古代的‘篴’字就读‘笛’,只是后来,笛篪才分开”。恰恰相反,“篴”“笛”古韵与“篪”并不相同,后来才渐趋一致,而后又因声母不同而有所区分。。但,不能不指出:“也”字在汉代以前读ye音。

许慎《说文解字》说:“也,女阴也,象形。”徐铉《注曰》:“羊者切。”所谓“羊者切”,正是“喻母盍部”。可见,“竾”字读音与“叶”并无不同。“竾”字,《说文解字》未录。但是,《说文》中凡有“也”字的诸文(字),绝大多数皆从“也声”。

朱骏声《说文通训定声》说:

5.关于“叶”与“籥”字的诂训

段玉裁《说文解字》更详言:

这些,皆是误认“竾”字为“篪”之异体之后所作的解释。如果将“竾”字视作“”字的异体,那么,《说文》“,籥也,”与《广雅》“,也”之二说,便都与音乐有关。依照汉儒视“笛”为“龠”的见解,所谓“籥”,当是今侗语称作“纪拔昧”(叶子笛)或“拔锛”(竹叶笛)以及彝、苗、哈尼等族所用之“巴乌”等有簧竖吹管乐一类(47)周宗汉:《侗族乐器》,《乐器》1981年第3期。。依照“箛”“”通假的原则,则“”当为“卷叶为笳”一类乐器(48)陇菲:《古乐发隐》,兰州:甘肃人民出版社,1985年,第311—312页。。此二者之“竾”,均可与“簧”连文相属。《礼记·月令》之“调竽、笙、竾、簧”者,正是指“竽、笙”需点蜡调律,“竾、簧”需正簧品音。须知,“叶子笛”“卷叶为笳”之“哨片”(叶),是与乐器音调关系极大的重要部件。

6.关于“训诂”的原则

清儒王念孙说:“训诂之旨,本于声音”。声音通假,确是训诂学的重要方法之一。但如陆宗达先生所说:

如果离开确凿的文献语言的证据,仅仅根据声音妄加摧测,势必多有谬误,所以有人把“同音”、“音近”比作小学家犯罪的凶器,不是没有道理的。(49)陆宗达:《训诂简论》,北京:北京出版社,1980年,第122页。

陆宗达先生还说:

不能遇到讲不通的地方,就随意找个同音字来以“假借”解释,如果声音再放宽一些,就弄得音无不通,字无不借,词语的客观约定性便不复存在,声音也就变成“小学家杀人的刀子”。(50)陆宗达、王宁:《训诂方法论》,北京:中国社会科学出版社,1983年,第126页。

语言是属于社会现象之列的,词和词义的发展都是和人类的社会生活密切地联系着的。因此,了解一个词的意义和词义的发展变化,不仅要考虑到它的形体和声音,而且还要对与这个词有关的人类社会生活情况有所了解。(51)陆宗达、王宁:《训诂方法论》,北京:中国社会科学出版社,1983年,第124页。

清儒戴震有言:“疑于义者,以声考之;疑于音者,以义证之。”

诂训与音乐有关的古语,“不懂得音韵学”是不行的,不懂得音乐学也是不行的。只有二者都有所深究,且谨之又谨,慎之又慎,才不至于有意无意的“杀人”。

拙著《古乐发隐》(1985)面世至今已有36年,李纯一先生之批评发表亦有35年。杨荫浏先生、张世彬先生、李纯一先生均已作古,有关《礼记·月令》之“调竽、笙、竾、簧”之训诂,只好由笔者单独论说。笔者与李纯一先生1985年底于西安有约:要成为“服从真理的忘年之交”。相信,李纯一先生在天之灵会高兴听到我的意见。