且听“墨”声

——温德青《泼墨Ⅱ》的听“景”研究

2021-12-07周杏

周 杏

温德青先生的弦乐四重奏《泼墨Ⅱ》应法国巴黎爱乐乐团与“为了四重奏基金会”(ProQuartet-CEMC)联合委约而作,创作完成于2017年。《泼墨》系列作为《痕迹》系列的延续,创作灵感来自中国传统画技——泼墨。“泼墨”一词初见于唐代朱景玄《唐朝名画记》中,相传与王洽(或称王墨)有关。书中记载:

王墨者,性多疏野,好酒,凡欲画图幛,先饮。醺酣之后,即以磨泼。或笑或吟,脚蹙手抹。或挥或扫,或淡或浓,随其形状,为山为石,为云为水。应手随意,倏若造化。图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见墨污之迹,皆谓奇异也。(1)[唐]朱景玄:《唐朝名画录》,成都:四川美术出版社,1985年,第87—88页。

泼墨注重水与墨烟化流动的瞬间造型,这种不见笔踪的做法因与当时六法中“骨法用笔”的传统背离,被晚唐张彦远评之“不谓之画”“不堪仿效”,但它却催化了宋元以后文人画“减笔”“逸笔”“墨戏”等笔墨观念的形成。在《泼墨Ⅱ》创作中,作曲家试图用音乐搭建与中国传统绘画对话的桥梁,通过结构方式、织体形态、材料运动、节奏韵律、音色调配等方面的形态转换,来构建多种艺术形态在不同空间维度的通感效应,借以展示其具有自身印记的文人审美和旨趣。

《泼墨Ⅱ》采用新的声音观念将当代作曲技法与中国传统的泼墨山水相结合,可以称得上是中国现代音乐创作中的重要作品之一,它呈现出作曲家在创作上的多方面思考。如尽可能地拓展音色、音响的表达空间,尝试通过织体聚散、力度涨幅、音色变换构建等手法去还原中国传统绘画中墨技、墨色及用墨的动态过程,进而构建出一幅可听亦可视的水墨音画。再如,作品选用泼墨这一不见笔踪的墨技作为其创作的载体,配合无调性的音响陈述和节简的材料运用,反映了作曲家追求“减笔”“逸笔”的文人旨趣。《泼墨Ⅱ》和温德清文人系列作品一样,具有鲜明的指向性和文化意蕴,在音高选择和节奏设计方面,如采用复合音、洛书数列等技术,致力于在各种参数间的组织逻辑及整体架构方式,以及在多参数整体配合下构建出音响意象。本文通过对《泼墨Ⅱ》基于洛书数列的节奏设计与运用、复合音、音色与织体的色彩调配及音响结构与造型布局等音响参数所传达的“视听”意象进行分析,探讨作品中墨色、墨画与音声的同构设计及“弦外之音”。

一、运笔与节奏

从节奏设计上看,《泼墨Ⅱ》延续《痕迹Ⅳ》采用洛书数列来设计节奏,正如作曲家所说:

在音乐节奏上我需要一种数列来控制这种有规律的节奏变化,以造成时速的逻辑感,来还原书法在运笔过程产生“轻、重、缓、急、顿、转、回”的节奏变化。它就是中国古代以数解易的“洛书”数列。(2)温德青:《书法与音乐的艺术形态转换——我的唢呐协奏曲〈痕迹之四〉的创作痕迹追述》,《中央音乐学院学报》2015年第1期,第59页。

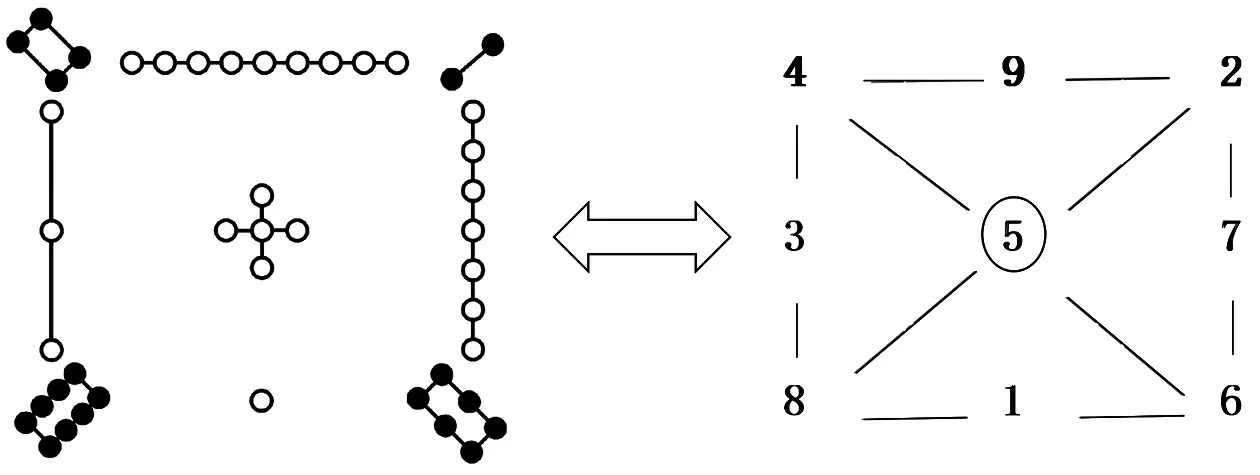

书法运笔过程中产生的节奏变化与泼墨作画中的轻重、急缓有异曲同工之处。不仅如此,从西方作曲技术的视角进行观察,来自古典风格中复节奏的装饰音,将其延伸为最重要的音乐表现要素之一,以数列方式使其丰富并加以控制,发音点为其核心元素,构成类似点描的笔触,这与作曲家所追求的“音乐瞬间变化”的理念耦合。因此采用洛书数列原理设计节奏组在其作品中多次运用,但根据乐曲所表现的意象的不同,作品在节奏织体设计和节奏组合序进过程中的内部逻辑所呈现的方式完全不同。洛书是阴阳五行术数之源,以5为中心,纵、横、斜三数相加均等于15。

图1 洛书及对应数列

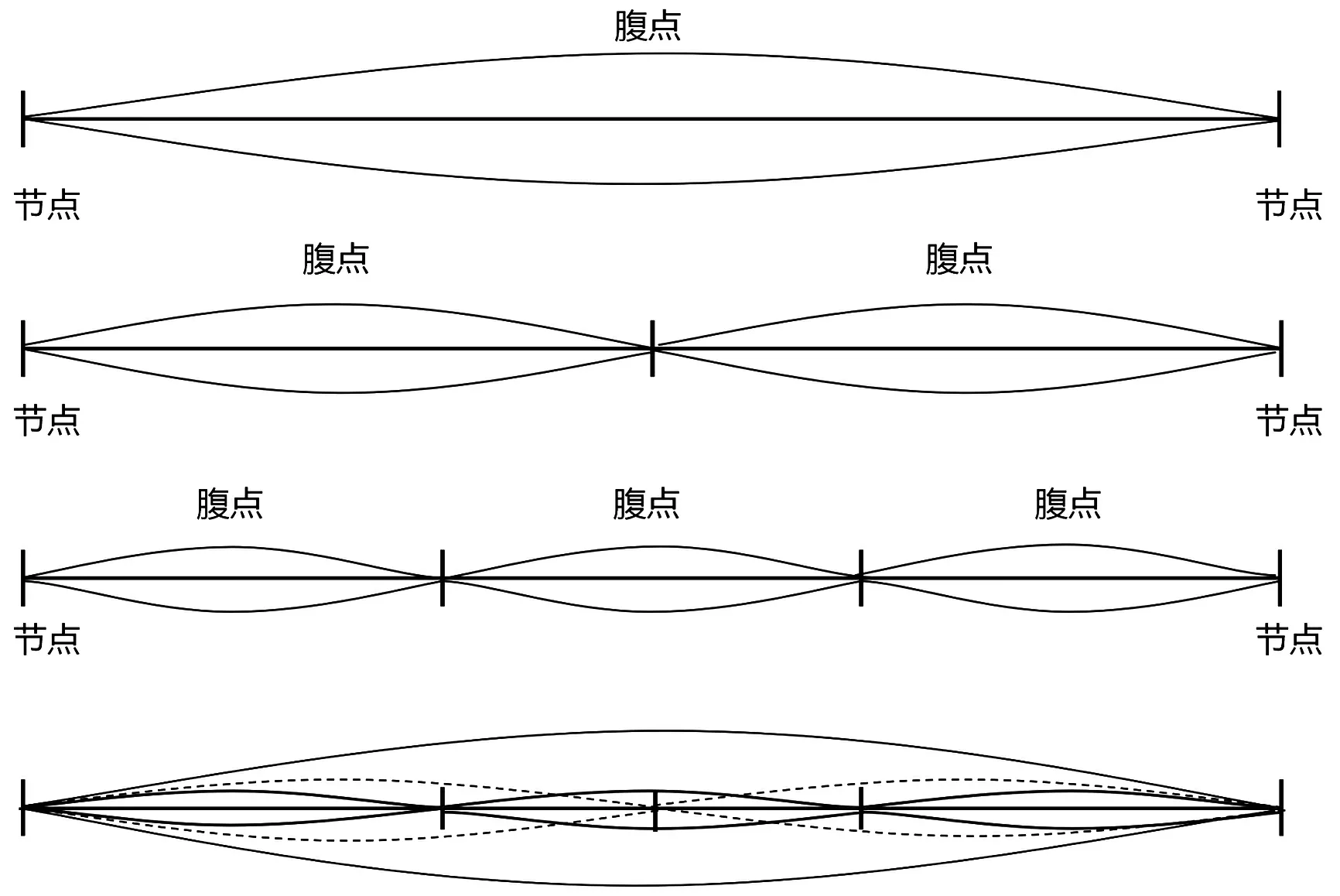

洛书数列的倒影形式816、357、492第一次出现在乐谱的第4小节,以洛书数列为原理的节奏组合作为一个重要的材料参数贯穿全曲。如谱例1所示,乐曲开篇处第一小提琴声部节奏由九连音、四分音符、七连音组成,除去连线九连音、七连音的实际发音数为8、6,四分音符为1,其他三个声部采用相同的设计,即第二提琴四十六、六连音、八连音,除去连线和休止实际发音数为3、5、7。洛书的倒影形式在一、二提琴和中提琴声部完整出现,大提琴2、7、6取自洛书原形的右纵列。

谱例1 以洛书数列原理设计的节奏组合

谱例2 《泼墨Ⅱ》第104—107小节

表1整理了乐曲对比段中采用洛书节奏组合的进行方式,洛书节奏组合在横向序进的过程中,主要以对称手法组织语言,如第105—113小节中提琴声部节奏组合5→4/3/8→3/5/7→7/5/3→8/3/4→5即为一较长的对称组合,而第108—110小节的第二提琴声部与大提琴声部则采用了较短的对称节奏组合。第120小节后,随着乐曲织体由疏到密的转换,洛书节奏组合在强调对称的同时引入变化,作曲家将声部内对称转换到声部间对称,如第120小节的第一小提琴声部与第121小节的中音提琴声部节奏组合间的对称;第122小节第二提琴声部与第121小节的中音提琴声部间行程节奏组合的对称。第123—126小节的规律性表现得最为强烈,该部分仅用了4组节奏组合或其变形(逆序),即7/5/3,2/5/8,1/5/9,2/7/6,通过重复、对位的方式构成听觉上的连贯性为局部高潮的形成积蓄能量,第128小节四个声部采用统一节奏组合,这一做法打破洛书节奏设计原理及序进过程中的对称原则,各声部节奏统一有效地形成局部高潮。

表1 洛书节奏组合的运用

在此,洛书节奏作为主要结构力控制着乐曲的发展,这一结构方式背后所呈现出来的意象可以分为两个层面去分析:首先,在“形”的同构上,洛书节奏相互对位叠置,错位进入配合大幅度的泛音滑奏,从谱面上看织体形态有意地模仿了轻描飞白、云层叠进的画面;其二,“神韵”的同构,在时速不变的前提下,通过织体的密度的改变来形成张弛对比,使得乐曲音响疏密相间、张弛得当,同时配和细腻的力度变化,错落的休止和泛音滑奏、拨奏等音色的细腻变化,使音响层次丰富而不失光泽,与泼墨画中“水”“墨”“气”“润”的艺术精神相通。

二、墨技与音响造型

唐代张彦远《历代名画记》载:“运墨而五色具谓之得意;意在五色,则物象乖矣。”(3)章宏伟编:《历代名画记》,郑州:中州古籍出版社,2016年,第57页。即焦、浓、重、淡、清五色为墨阶,搭配运用构成水墨画面的空间布局。墨技即用墨的方法,黄宾虹主张墨法有七:“浓墨法、破墨法、积墨法、淡墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法。作一幅画,均可巧妙运用。倘能极其自然,即得上乘之奥秘。可谓之法备。”(4)王伯敏编:《黄宾虹画语录》,上海:上海人民美术出版社,1961年,第29页。《泼墨Ⅱ》用弦乐四重奏的形式来临摹墨的基础色调,细腻地挖掘弦乐在色彩性地表现手法,如发出噪声似的上下滑奏、泛音、泛音滑奏、指板上演奏、靠琴马演奏等来效仿同一色彩层次带有浓淡、冷暖、明暗的色阶,同时采用音高、织体及配器方式的预设来还原墨技及用墨的动态过程,乐曲以“泼墨”为主要音响造型,配以“积墨、破墨、轻描飞白”等手法勾勒出一幅墨气淋漓的水墨音景。

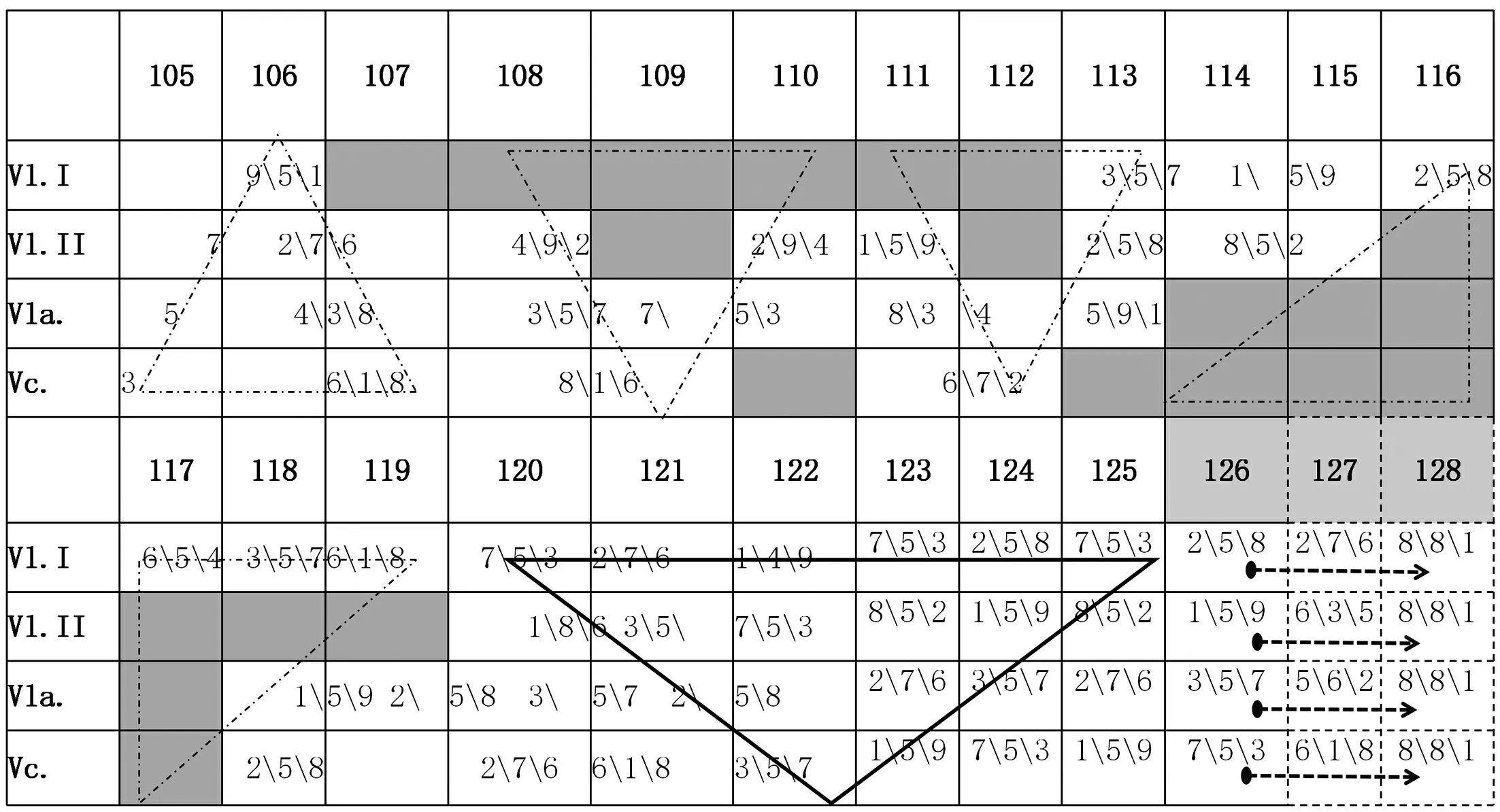

泼墨法具有泼而成之,一气呵成的特点,泼墨瞬间晕染出主体墨色,呈现出单一色调,但随着水与墨在纸面上烟化流动,墨色分离出干、湿、浓、淡的效果,这一动态造型与复合音技术有同构之处,从复合音的振幅图可见,弦长在整体振动发出基音,其他部分同时振动发出泛音,基音与泛音结合构成复合音。基音如同主体墨色,泛音同构晕染出来的其他色系。

图2 复合音振幅图

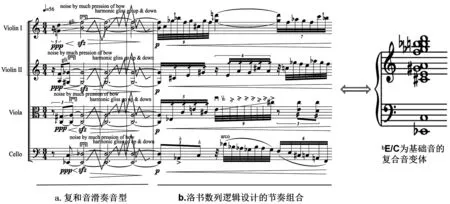

《泼墨Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ》采用实现预制的8种复合音,这里的复合音是采用单个或数个泛音列中带有自然音、变化音和微分音的复合音束组成,复和音纵向碰撞产生类似音块的整体效果,由此产生具有集中与分离的音响色彩与泼墨的视觉造型产生联觉效应。谱例3为作曲家《泼墨》序列采用复合音技术预制的音高库。

谱例3 泼墨与《泼墨》系列的预制音高(复合音)

预制音高库中第五列是以bE/C为基础音所生成的复合音,该组复合音在《泼墨Ⅱ》起中心和音的作用,控制全曲结构的布局与发展。该复合音以bE/C为基音,结合bE和C泛音列中(第10—16)去掉重复音的泛音,穿插结合构成。

谱例4 预制音高的生成方式

中心复合音的变体形式在开篇第1—5小节出现,其基本材料为a(复合音滑奏音型)+b(洛书数列)设计的节奏组合。弦乐以大幅度上下滑奏的手法还原泼墨手掌抹墨的方式,滑奏后衔接由洛书数理逻辑设计的节奏组合,复合音滑奏音型与洛书节奏组合完成了整个的泼墨造型,它们作为重要的织体材料贯穿发展。在此滑奏音型与不同时速、脉冲的对位结合并调以弦乐震音、拉奏、滑奏泛音、巴托克拨弦造成细腻的音色变化同构出泼墨及水墨烟化流动跳跃的听觉“音景”。

谱例5 乐曲第1—5小节及音高组织方式

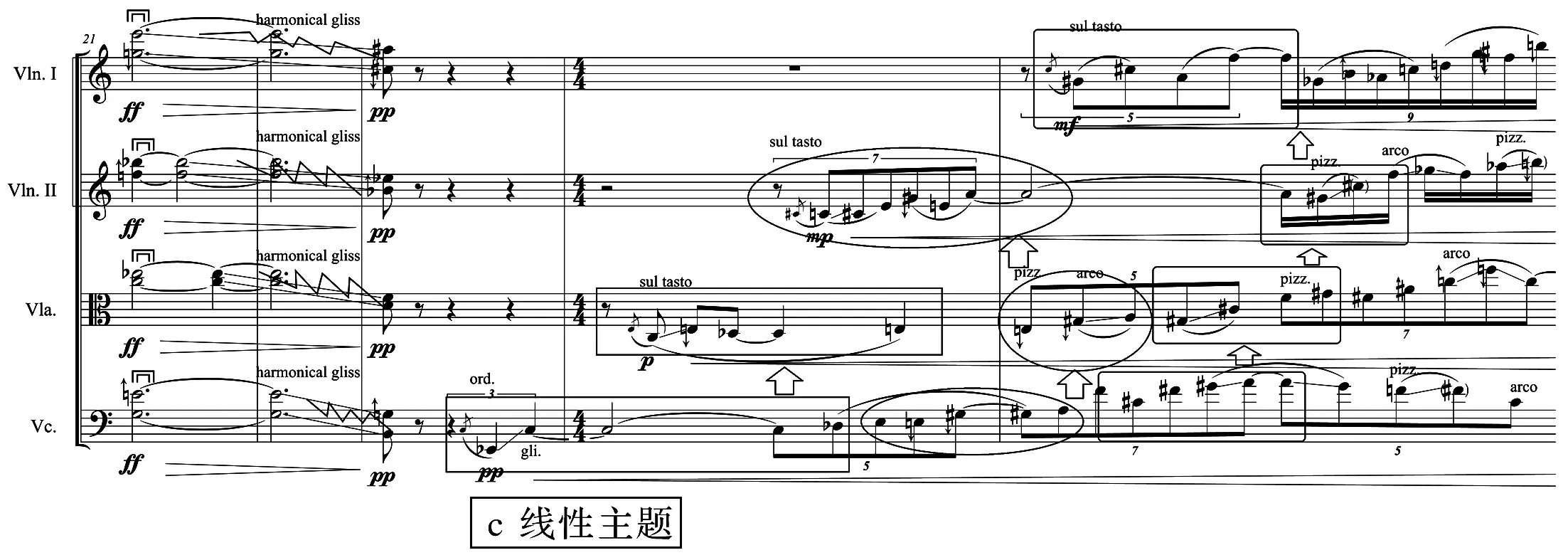

积墨即层层加墨,北宋郭熙《林泉高致》中谈道:“用淡墨六七加而成深,即墨色滋润而不枯”,积墨法在行笔过程中应避免呆板的堆砌效果,需聚散得意。《泼墨Ⅱ》第一部分中第二阶段音响造型采用积墨手法组织。第23小节,大提琴奏出“底色”,中提琴、第一与第二小提琴通过相继模仿的手法使其织体密度加大同时配合力度的渐强来构建“积墨”的音响(见谱例6),为了避免“音响画面”的呆滞,作曲家并没有采用简单的卡农手法予以叠加,此处大提琴声部的线性主题来自中心复合音的横向展开形式,模仿声部依次进入的顺序采用洛书数理逻辑设计,即以八分休止为单位数1,中提琴时隔1个单位点进入,并采用减值、变化演奏法的形式模仿大提琴主题;第二提琴时隔5个单位点进入,此处主题省略bE、C、#C、E四音组,采用支声的方式同步#C、E、#G、A四音组;第一提琴时隔9个单位点进入,主题通过音程转位的手法C、#G、C变化模仿大提琴声部F、#C、#F。

谱例6 积墨的音响造型(第21—25小节)

黄虹宾主张:“破墨之法,淡以浓破,湿以干破。皴染之法,虽有不同,因时制宜可耳。古人书画,墨色灵活,浓不凝滞,淡不浮薄,亦自有术。”(5)王伯敏编:《黄宾虹画语录》,上海:上海人民美术出版社,1961年,第41页。即破墨法分浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干等表现形式,古人作画讲究墨色灵活,通过墨与水的冲撞、渗化,使墨色浓淡、干湿相互调和。在《破墨Ⅱ》中,作曲家通过织体的依次叠加、力度的增大形成积墨的音响造型产生“浓墨”色彩效果,并借助破墨法中“淡破墨”的手法,即通过对织体节奏上的稀释与层次密度的递减、配合力度的回落,达到稀释墨色浓淡的效果。第29小节结束第一次积墨的音响造型,第30小节进入各声部统一音色恢复弓奏,并采用持续音的形式稀释积墨中动态密集的音响造型(见谱例7)。

谱例7 破墨的音响造型(第29—34小节)

第23—37小节从积墨到破墨力度变化的整体过程,力度从pp-f-mf-ff-p的变化,以此为辅助,配合织体厚薄使其达到浓淡调和的音响效果。整个主题段落通过织体的聚散、力度的涨幅、织体间的微量变奏来同构积墨、破墨等技法,借以勾勒山的主体造型。

图3 音响造型色阶图

淡破浓的手法可以达到浓淡调和的色彩,体现出墨色的灵动。乐曲中为了实现这一色彩效果,将音色割裂成无数音色碎片使音色节奏更有层次和跳动,这样的音色设计在作品中随处可见,如第104—105小节结构点处的色彩转换,与第104小节纵向密集的节奏织体相对比,第105小节,遵循洛书数列逻辑的节奏组合3、5、7依次由大提琴、中提琴与第二提琴奏出,织体瞬间由密转疏。在乐曲中破墨法的音响不仅通过织体的疏密对比得以实现,同时还采用织体层次的递减、音色间实音与泛音、泛音滑奏与泛音、实音滑奏与实音等音色对比手法来模仿浓破淡、干破湿等破墨技术。

三、构图“章法”与音乐结构逻辑

古人称构图为“经营位置”或“章法”,作画时应讲究主宾分明、取舍得当、虚实相生等原则。《泼墨Ⅱ》创作的音响意象源于张大千的泼墨作品,张大千大部分泼墨山水画取景视点近,以“面”为主体铺开,采用全景式构图,画面塑形不见笔踪。如《碧峰古寺》中,迎面而来的峰峦,气势摄入,几乎盘踞全幅画的空间;氤氲水汽、山间幻化的光影、隐现的古寺以淡墨勾勒,浓淡墨间互破互融,构成实虚的空间对比。画作中以“面”为主体,全景式构图的章法是《泼墨Ⅱ》中音乐所着重表现的内容,作品“面”为主体的造型由刚劲有力的弓奏音色为主铺开,弓奏音色在这部作品中占了重要篇幅,借以同构浓墨重彩下的山势气韵。泛音音色所具有的灵动轻盈气质作为对比,勾勒出云水飞动的缥缈音景。不同色泽的实虚音流穿插发展,错落得当,同构出主宾分明的音响画面。通过主体音色的对比,可以将乐曲分为三次完整音响造型,即磅礴的山,流动的云水,山云水的对歌。同时,乐曲中横向音色的处理不仅与特定的音乐形象意境相关,而且主导着乐曲的结构布局。根据音色在时间线上的流动,可将乐曲分为带再现的三个段落,A段=弓奏音色、线状织体,B段=泛音音色、点状织体,A段=弓奏音色、线状织体。

表2 《泼墨Ⅱ》结构

A段同构“山峦叠嶂”,采用“泼墨、积墨、泼墨及浓淡相破”的笔法,第一次音响造型(第1—23小节)为乐曲的引子,分两个阶段由六次泼墨造型构成,其音色、音高、节奏、力度等参数的布局与运动逻辑,它们采用对位、对称、循环的手法展开,可视为全曲音响运动规律的缩影。如表3所示,a材料(第1—3小节)采用音高来源预制音高中第五列即以bE/C为基音的复合音,采用重弓上下滑奏的奏出,力度布局采用三个梯度ppp、sfz、p呈橄榄型。b材料(第4—5小节)的音高材料来源于中心复合音的横向延展,搭配的音色材料有连弓或分弓拉奏的密集音型、带重分工的泛音滑奏音型、振弓、巴托克拨弦,力度布局采用两个梯度p、f同样呈橄榄型。第4小节,洛书数列节奏从下至上分别为:大提琴(2、7、6),中提琴(4、9、2),第二小提琴(3、5、7),第一小提琴(8、1、6),随后第5小节采用节奏和音色对位的方式发展,其中大提琴和中提琴声部采用严格对位,即第4小节大提琴(2、7、6),中提琴(4、9、2)的节奏组合方式及对应数列的音色组合,在第5小节交由大提琴(4、9、2),中提琴(2、7、6)奏出。第一小提琴和第二小提琴声部采用非严格对位形式,第二提琴采用节奏(7、1、5)数列设计,综合其音型与音色的配套使用,可将视为第5小节第一小提琴的变化对位,同时该组数列与第一小提琴(8、6、9)数列错位组合形成两组洛书数列,即(8、1、6)、(9、1、5),这一做法是为了第一提琴能更有冲劲的达到下一个长音。第二次泼墨造型(第6—10小节)为第一阶段“转”的部分,a材料在各声部同时进入,采用预制音高中第8列复合音。运用b材料的变体,基本材料之间的前后联系体现在相似的律动关系、音色布局、力度过程、洛书组成顺序和声部功能上。第三次泼墨造型(第11—13小节)为第一阶段“合”的部分,第三次省略b材料,a材料中滑奏和音音高材料再现以bE/C为基音的中心复合音,力度ff到p的收束,配合尾部的休止,实现了第一个阶段整体造型的闭合。第二阶段是第一阶段的变奏发展,不仅体现在力度上的循环变化,同时Ⅰ和Ⅴ、Ⅱ和Ⅳ采用对称、对位的方式发展。

表3 第1—22小节材料发展逻辑

A段中第二阶段勾勒山的主体造型,山体的上下起伏、远景和近景的对比通过“积墨、破墨、积墨”的墨技组织。乐曲第23小节,大提琴奏出“底色”——c线性主题,该主题是a和b材料的变体形式,即复合音滑奏音型的横向延展配合以洛书及洛书数列的变体形式。整个造型通过第36小节勾勒出山体的画面(第23—59小节),采用a、b、c三种材料,通过重复变奏的方式发展,即c、b、a(第23—37小节);a、b(37—43小节);a、b(第44—48小节);a、b(第49—52小节);a、b、a(第53—59小节)。在单一时速下,通过三种材料通过占据的时值比例不同,来推动局部音乐的运动。随后乐曲采用变奏的手法进一步加强山峦起伏的音响画面,变奏Ⅰ(第59—72小节)、变奏Ⅱ(第73—105小节),变奏段大提琴声部的线性主题相较第一次时值减缩一倍,两段变奏通过织体节奏与密度的变化营造出松弛与紧张的音响张力,使山体的音响造型如同泼墨的视觉感观一样具有苍辣厚重的立体感与质感。

第79小节开始B段,进入对山坳间,层叠的岚雾、水流,隐匿山中的庭院等微观景色的描述,乐曲以泛音、泛音滑奏为主导音色,该部分由三个段落组成,其中第二阶段为主体段落,系统地运用洛书数列,在此用泛音虚来滑来表现轻描飞白的墨技,虚渺的音色配合声部间高低迂,同构出云雾涌起、叠进的音响画面。

第149小节开始综合再现段,山云水的对歌,展现出一幅成图后的意象,乐曲中具有代表性的音响材料集中再现,通过四个段落进行陈述:第一段有连接的作用,从泛音音色转换成弓奏音色;第二段滑奏音色模拟泼墨,作为乐曲的结构信号,引入主题;第三段主题再现A段的大提琴主题,采用“积墨”的配器手法加大织体密度,同时音乐序进采用相同的节奏组合达到积聚能量的作用,有效地构架出全曲高潮;第四段尾声段落,滑音音型与洛书数列成对出现,在材料上呼应A段地起始部分。

通过多种音响参数的相互配合,乐曲以高度抽象又极具画面感的方式展现了泼墨山水的全景,搭建起非同质艺术形态间的转换,磅礴的山势、灵动缥缈的云雾、若隐若现的庭院楼阁,通过音乐的流动细腻地刻画出来这些水墨世界。

结 语

温德青《痕迹Ⅱ—Ⅳ》《泼墨Ⅱ》分别从书法(草书)与水墨技法(泼墨)中寻求创作的灵感,草书与泼墨在中国传统艺术中代表大写意的审美取向,草书追求“象神”是主体感受自然审美精神的书法化。泼墨颠覆传统法度,这种不见笔锋的技法始于唐代,被看作唐代文人强调自性表达的绘画实现,它不仅是墨技,更是写意的艺术精神。泼墨与草书在诸多方面具有相似性,两者简化了外在形式的繁琐,反映了文人感性化的心灵世界,正如温德青所述:这样的艺术形式所持有的“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”(苏轼《书吴道子画后》)的秉性,是指艺术创作既要讲规则和风格,更要求新意和妙理。这是他所崇爱的音乐创作的最高境界。《泼墨Ⅱ》完美地体现了对这一创作理念追求。作品将对张大千的画作、画作中的墨技以及文人寄乐泼墨的内在体验等方面的思索,付诸于音乐语言中,推动作曲家采用新的音响,以适应标题的需求,构建起墨色与音色、运笔与节奏、墨技与音响造型、章法与结构之间同构,这种“音景”的同构不拘泥于形似而是追求两者气韵间的契合。其创作为当代青年创作提供的一种路径,即西方音乐文化的存在为有效激活中国资源提供了“现代”视角;对传统文化及文化精神的再审视,为中国当代音乐的建构提供了路线。