有人情味的课堂与历史解释素养培养

2021-09-29俞莉琪

俞莉琪

一、有人情味的课堂与“历史解释”

“历史解释”是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行例行分析和客观评价的态度、能力与方法。其中“历史理解”是基础,对高中生来说也是难点。何谓“理解”?这一词在中国最早出现于出自宋代苏轼的《众妙堂记》,“庖丁之理解,郢人之鼻斲,信矣。”就如同庖丁解牛一样,能顺着脉理或条理对事物进行剖析,从道理上了解。可见历史学不仅是一门知识的学科,更是一门关乎人伦物理的学科,当你有了更多社会经验和人生阅历,方能更好地理解。为便于高中生理解历史,教师需建构模拟的人生场景,帮助学生体验和理解他人的世界与抉择。

以往课堂教学和历史研究会着重于材料解读或文献分析,这也是传统历史研究的路数,毕竟文献史料是接近历史真相最便捷的钥匙。但与此同时,我们要特别警惕“时空错置”的问题,正如北大经济学教授汪丁丁所言,“随着人类社会范围的迅速扩张,最初嵌入于具体情境的文本脱离了原来的情境,于是很容易误导后人陷入20世纪英国哲学家怀特海所谓‘错置实境的谬误(the fallacy of misplaced concreteness),這些文本或概念容易误导后人以抽象概念取代真实情境的切身体验,因此很难获得关于重要性的感受。重要性感受消失之后,哪里可能有智慧呢?知识取代智慧,这就是文字的代价。”[1]历史学家余英时先生也说过,“真正的史学,必须是以人生为中心的,里面跳动着现实的生命。”余英时先生在谈论思想史研究方法时特别引用了马克思.韦伯的术语“empathy”( “同情共感”“入神”“移情”),即“同理心”。汪教授所谓的“重要性感受”和余先生所谓的“入神”,如果放到高中历史教学的场域下来看,即创建有人情味的课堂来“历史理解”和“历史解释”。设计更富有人情味的课堂有助于培养高中生“历史解释”的核心素养。

二、有人情味的课堂与历史情境创设

富有人情味的历史课可以帮助学生提升“历史解释”素养,那么怎样的历史课堂才有“人情味”?本人以为:让课堂富有人情味最有效的方式之一就是创设合适的历史情境,在鲜活的时空情境中,通过教师讲述、学生讨论、师生互动等方式帮助学生更好地理解历史。本文以《中外历史纲要(上)》第21课《五四运动与中国共产党的诞生》片段教学为例,说明怎样的历史情境是富有“人情味”的,是利于培育“历史解释”能力的。选取的片段是中国共产党诞生的背景,为何最终是马克思主义成为当时大部分年轻人和知识分子的选择?以中共一大的十三位代表为主线,分析他们的成长经历、经济状况、教育背景等,尝试找到中共得以诞生的秘钥。

1.有链接:选用鲜活人物串联课堂教学

使用十三位中共一大的青年代表作为教学主线,通过资料整理,学生分析可得这些代表大多很年轻,平均年龄27岁,是学历高的知识分子。从经济地位看,他们有的是小地主,有的是小资产阶级,有的是名门望族,像李汉俊、董必武的父亲都中过秀才,所以他们并不是无产阶级、工人阶级。但为何他们成立的中国共产党要选择代表无产阶级的利益呢?师生一起从他们的共同经历中去找答案。

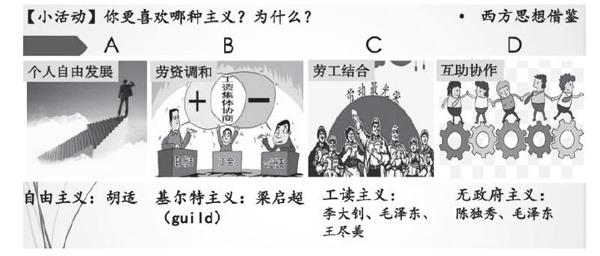

学生会发现他们几乎都经历过新文化五四运动,这个时期中国在北洋政府的统治之下,而新文化运动和北洋政府的统治,都是学生上节课学过的知识。学生调动旧知识可知,这时的中国可谓近代的春秋战国,崩溃的同时孕育着新生。政治上分裂割据,经济上迎来了资本主义发展的短暂春天,而思想上呈现百家争鸣的面貌。此时伴随着新文化运动的开展,知识界都认为要在思想文化上改造国民,把德先生、赛先生请回家,反对专制和迷信。辛亥革命割了国民头上的辫子,新文化运动要把人们心中隐形的辫子给割了。思想上破了,接下来立什么是一个问题。这一时期,西方形形色色的主义传入,自由主义、基尔特主义、无政府主义、工读主义等先后吸引着中国年轻人,也包括这13名年轻代表。

2.有共鸣:借助新旧知识联动创设历史情境

对于北洋政府时期的政治、经济、文化面貌同学们是熟悉的,而以上若干主义对高中生来说是陌生的,因此这里老师设计一历史情境,让学生可以代入到北洋政府统治的具体时空中。老师将每种抽象的主义具化为一幅幅简单生动的漫画,通过简要表述介绍其不同特点,最后请学生做出选择:“你更喜欢哪种主义”,并说明理由。不同的主义其实代表着中国未来不同的发展道路,说明当时的中国正面临着多种发展可能性。有学生说他个人而言更喜欢A,有的学生会结合具体时空背景分析,当时中国生产力落后,为了富国强兵一定要各阶级联合,所以选择D,有的会想要多选等。老师这时在PPT上打出每一种主义在当时对应的支持者,让学生感到自己与当时的年轻人一样,有困惑有迷茫,从而产生共鸣,大家一起讨论国家的发展道路选择,富有情感上的冲击。

老师提炼总结,新文化运动中的这些年轻人就和大家一样,对祖国充满热爱。他们心中的理想不尽相同,甚至比较贪心想要同时拥有多个。老师再呈现青年毛泽东当时的迷思,《西行漫记》中记载了青年毛泽东的回忆,“我1912年进师范学校,1918年毕业。这个时候,我的思想是自由主义、民主改良主义、空想社会主义等思想的大杂烩。”[2]这代表着那时候大部分年轻人的心理,即对西方先进技术和思想的渴望,对祖国能够快速富强的迫切愿望。学生会体会到,青年毛泽东和自己一样,面临着选择的难题。毛泽东那时的老师杨昌济问他,“坐而论道容易,找到出路很难。润之,你到底要什么?”也就说,到底什么道路才最适合中国?中国该往何处去?这一环节设计对学生来说不仅富有情感上的冲击,还有助于思维上的启迪,学生能自然地体会到,真实的历史其实包容着多种发展可能性。

师生再把视野从思想内部转到外部世界。老师提问此时的世界发生了什么?可以说明什么?学生分析可得,1914—1918年第一次世界大战让中国知识分子对西方文明和生产方式产生了怀疑,甚至是幻灭。19世纪末资本主义社会贫富分化加剧、经济危机等问题不断出现,西方列强政治经济发展不平衡,一战就是其恶果。老师再提问,在上述所提各种主义中哪一个与资本主义经济发展最为密切?结合初中所学,会有素养较好的学生答出是自由主义,自由主义思想在西方资本主义经济的发展中起到了极大的促进作用,亚当·斯密在《国富论》中提倡自由竞争,让能飞的飞起来,会飞得飞更高,却没有考虑是不是有人不会飞,甚至摔下来,可见在经济发展的同时伴随着巨大的贫富矛盾和社会问题。因而自由主义就渐渐淡出了当时中国知识界思想主流。

3.有思考:借助史料实证深入历史情境

老师再带领学生回到思想内部辨析,我们会发现剩下的三个主义广义上都属于社会主义范畴,相比自由主义重视个人的自由与发展,社会主义更注重社会公平。来自西方的社会主义思想在新文化运动后期越来越为中国人喜欢,中国人似乎天生对社会主义有着莫名的好感与亲切。这是为什么?

通过比较社会主义思想鼻祖莫尔的《乌托邦》和儒家经典《礼记·大同》中对理想社会的描述内容,学生们会发现社会主义理想与中国古代的大同理想很相近。“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。”老师再问,然而这只是一个猜想,而能让它成为历史结论还需要些什么?学生回答,相關的史料和分析。老师总结,可见我们还需要史料实证。通过史料实证学生才能真正深入到历史情境中,让它有能被理解的基础。

师生共同对建党13人的初次教育背景进行分析、史料实证,我们看到13名代表中有9人出生于农民家庭,11人从小接受私塾教育,也就是儒家思想,而《礼记·大同》正是中国古代士大夫阶层心目中的理想国。陈公博读了6年私塾,邓恩铭、王尽美读了4年,陈独秀、何叔衡和董必武甚至还考中了秀才。再结合文献史料分析,青年毛泽东在1917年写给好友的信中直接说出:“大同者,吾人之鹄也。”[3]以上,学生可感受到这些年轻人大部分脱胎于中国传统的乡土社会中,他们身上体现了当时中国社会的新旧杂糅。学生能深切体会,这些年轻代表们在自觉学习西方思想的同时,又不自觉地被传统文化所影响。我们传统文化中本就有能包容社会主义思想的沃土——“大同思想”。历史就是这样有趣,这些年轻人以为在向西方学习,但其实又被历史惯性拉扯。传统与现代,你中有我,我中有你,形成了中国近代化的特点。

4.有获得:辅助时空架构提升历史认知

师生再来思考;为什么是马克思主义最终成为了13个年轻人的共识。大家一起分析代表们更细化的教育背景,发现13个人中有7人是师范生毕业,也都当过教师。师范生学费低,甚至免费,从社会经济地位来说,属于社会中下层知识分子,得以广泛接触中国社会特别是中下层社会。他们在观察社会中积累见识和经验。他们观察到了什么?他们发现中国大城市中资本家赚大钱过好日子,而真正付出劳动的工人工资低、被剥削,由衷的同情之心进而引发了反思。师范教师群体一方面自己学习新知,另一方面向下传播思想理论,且用大众喜闻乐见的方式传播。作为社会上下阶层沟通的中间通道,他们能更敏锐地感知与把握时代脉搏!

我们还要关注这时的外部环境,借助时空架构来提升历史认知。俄国十月革命爆发了,俄国与中国有许多相似,都有专制的传统且生产力落后。在十月革命中,我们看到它是在马克思主义指导下,用暴力夺权的方式赢得了政权。十月革命的实践告诉了人们,俄国人可以用西方的马克思主义作指导来解决他们国家的问题,中国为什么就不可以?青年毛泽东曾兴奋地指出,“俄式系诸路皆走不通了新发明的一条路,只此方法较之别的方法所含可能的性质为多。”[4]

我们看到中共的成立不是一蹴而就的,这一路上有西方思想和道路的批判借鉴,有外部世界大事件的冲击、有不自觉受到的传统文化的影响,即从内部思想脉络、外部世界冲击、纵向历史惯性视角逐层分析,回答“为什么是马克思主义”这个问题,从而理解中共为何建立、成长。老师选用鲜活人物串联课堂教学,借助新旧知识联动创设情境,借助史料实证深入历史情境,辅助时空架构提升历史认知,构建富有“人情味”的课堂,从而培育学生“历史解释”的素养。在这个课堂中,教师特别重视学生的主体地位,希望学生在课堂上“有链接”“有共鸣”“有思考”“有获得”,在体会“人情味”中提升“历史解释”素养。

【注释】

[1] 汪丁丁:《经济学思想史进阶讲义——逻辑与历史的冲突和统一》,上海:上海人民出版社,2015年,第126页。

[2] [美]埃德加·斯诺著,董乐山译:《西行漫记》,上海:三联书店,1979年,第287页。

[3]《新青年》第5卷第5号,1918年11月15日。

[4]中共中央文献研究室,《毛泽东文集(第一卷)》,北京:人民出版社,1993年,第305页。