高校科研助理岗位系统建构探析

2021-09-27张晓锋周听宇

张晓锋 周听宇

〔摘要〕随着我国科技事业快速发展,高校承担科研任务和科研经费也增长迅速,为保证科技成果的持续高质量产出,进一步提高科研人员工作效率,合理安排科研人员的科研时间,建构及完善科研助理岗位系统不仅重要而且十分必要。但是自“科研助理”这一岗位设置以来,效果并不明显。文章针对高校毕业生作为科研助理的现状与存在的问题进行了分析探讨,认为由于目前高校科研助理岗位还存在定位不明确、体系不健全、培养不全面等问题,因此就需要持续不断跟进学习国家相关文件,明确岗位职责,建构合理高效的管理体系,以有效提升设置该岗位的工作效果。唯有如此,才能进一步解放科研人员生产力,提高科研人员工作效率,有效承担更多的科研项目,为国家持续不断输出优秀人才,推动国家科技产业快速发展,全面提升我国的国际科技竞争能力。

〔关键词〕科研助理;工作时间;人才培养;管理体系

〔中图分类号〕 G647.38〔文献标志码〕 A〔文章编号〕1008?2689(2021)06?0630?08

近年来国家科技事业蓬勃发展,科技成果产出显著增加,高校作为科研创新的主要渠道,为祖国科技创新做出了巨大的贡献,广大的科研人员作为核心力量,不断支撑着国家高水平科研工作的开展。但是伴随着科研任务的不断增长,如何建构起高效合理的科研助理岗位系统,合理有效地安排科研人员的工作时间,越来越成为科研管理中需要迫切解决的问题。

国际科研界尤其在高等院校,为了缓解科研人员工作压力,课题组会定期招募科研助理,以满足日益增长的科研需求。具体作法是课题组作为主办方,面向在校学生,进行科研助理的招募,主要从事各种辅助工作,全方位协助科研工作的高效开展。同时,对于考核优异的科研助理,也会提供相应的硕士研究生录取机会。在我国,随着近年来我国科研任务的快速增长,科研助理岗位的需求量也日益增多,逐渐成为各个高校科研工作得以顺利开展的日常保障。根据最新研究成果可以发现,目前我国高校科研人员的工作压力越来越大,效率却未能得到有效提高。比如据一项对科研人员提交稿件和进行同行评审时间的研究得知,中国科研人员最常进行周末工作和深夜工作[1]。而在一份对于中国科研人员科研时间的调查报告中了解到,科研人员工作时间虽长但是其直接科研时间比例并不高[2];其中,参与调研的科研人员反馈“项目申请管理”“评奖考核”“教学任务”“行政活动”等占据了较多的科研时间。而据中国科协发布的《第四次全国科技工作者状况调查报告》得知,2018年调查结果显示科研人员总体平均每周工作为49.7 h,超过法定劳动时间24.3%,比 2008的47.3 h 也有所增加。由此观之,隨着科研任务的加重,现阶段我国科研人员存在工作时间不规律,休息时间得不到保障等诸多问题,大大降低了工作效率。因此构建有效的科研助理岗位系统,不仅可以为科研人员释压减负,保证科研人员更好地投入到科研工作,而且作为辅助科研人员进行科研工作和行政工作的岗位,科研助理可以在一定程度上平衡科研人员的工作时间,缓解工作压力。

事实上,早在2009年,科研助理岗位就已经开始在各大高校建立落实,发展到今天,虽然取得了一系列成绩,但是工作开展过程中其诸多弊端也日渐暴露。比如科研团队建设缓慢,队伍结构不够合理[3],为科研人员分担科研压力的效果不明显等。根据当前的相关研究成果,我们可以发现由于国内经费自由度较低,科研助理的基本待遇也得不到保障,从事工作中能力没能得到相应提高,岗位到期后很难得到更好地就业选择。据中国农业大学的调查显示[4],近八成的科研助理是为了过渡就业或者获得北京户口,仅两成左右是因为热爱科研工作与提高科研能力的,这也致使科研助理在工作中学习意愿不强,工作积极性不高,既没能实现专业人才的培养,也没能更好的协助科研人员实现减压减负。所以,针对现有问题,通过充分地开发科研助理岗位,构建合理管理体系,来为科研人员分担日渐增长的科研压力是十分必要的。

文章通过进行国际比较,发现在世界一流大学中,行政人员比例普遍较高,科研经费中人员费的比例也较高,经费使用自主性较强[5],科研助理的工作效果也相对较好。我国在建设“双一流”高校的进程当中,应从我国科研发展现状出发,充分借鉴世界一流大学的发展经验,构建与完善科研助理管理体系,从而提高科研助理工作能力,打造一支“素质高、能力强”的科研助理队伍,实现为科研人员减压减负、为祖国科技发展培养人才的目的。

一、科研助理岗位建立背景与现状

在国内,科研助理的概念提出至今也有十余年了,科研助理应当包括从事科研项目辅助研究、实验(工程)设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化以及学术助理和财务助理等工作的人员[6],部分地区及高校也出台了对于科研助理相关文件。早在2008年,温家宝总理就提出重大的科研专项、大型企业、学校的科研专项要积极吸纳优秀毕业生参与进来,高校毕业生也应积极参与到与本身所学专业相符的领域去工作[7]。随后,科技部、教育部、财政部、人力资源社会保障部、国家自然科学基金委员会等五部门联合下发了《关于鼓励科研项目单位吸纳和稳定高校毕业生就业的若干意见》(国科发财〔2009〕97号),清华大学、四川大学、上海交通大学以及南京大学等高校紧跟文件号召,陆续出台相关人事聘用及管理办法,规定了项目组聘任科研助理的相关要求,写明了科研助理入职的薪酬待遇、考核方式以及其他红利,形成了我国科研助理岗位初步的管理模式。

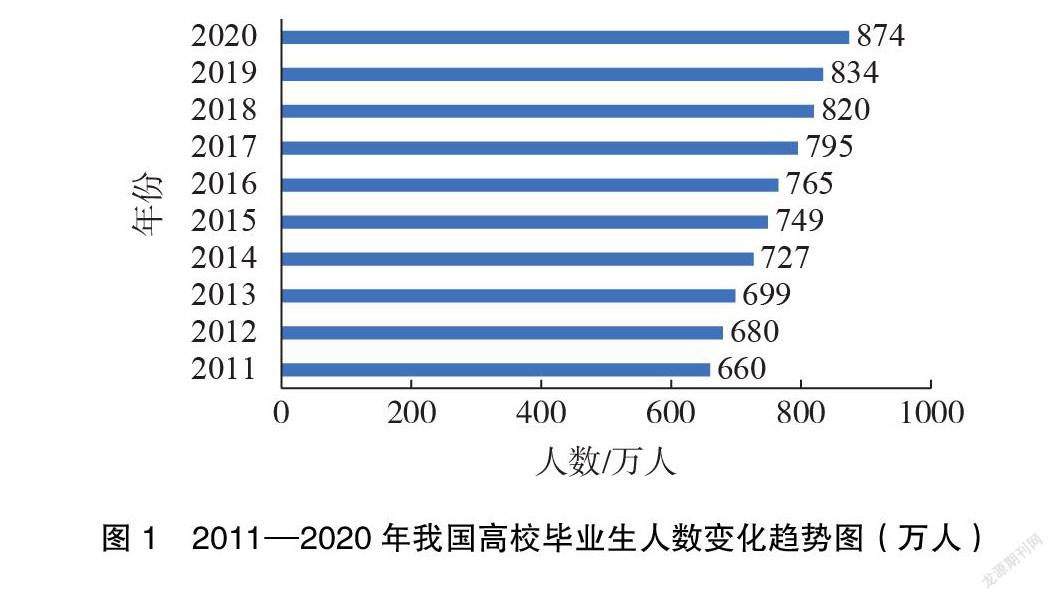

近十年来,随着我国高等教育的快速发展,高校毕业生数量呈现稳定增长趋势(详见图1),毕业生的就业压力也逐年增加。2018年,高校毕业生首次突破800万大关,2020年高校毕业生更是达到874万人。据《2020年大学生就业力报告》,2020年一季度与2019年同期相比,大学生招聘人数需求减少了16.77%,而求职申请人数则增加了69.82%。在越发严峻的高校毕业生就业形势下,科研助理岗位无疑提供了另外一条上佳的就业之路,可以吸引更多优秀的高校毕业生投身于更为专业的科研工作中来。

如何全面引入高校毕业生开发科研助理岗位,更好地为科研人员减负,为国家科技创新助力,是高校应当加大力度重视的问题。据相关调查研究显示,在我国,科研人员普遍认为科研工作中大量的杂务占据了他们较多的时间精力。比如中国科协发布的《第四次全国科技工作者状况调查报告》就显示,科研人员认为项目经费报销程序繁杂、疲于应付经费审计等问题突出,项目限定人员费比例过低使得经费实际使用过程中也会遇到一定的问题。同时,中国作为“culture of overwork”(过劳文化)的典型[1],科研人员加班现象十分普遍。而吸纳高校毕业生担任科研助理,不但可以协助科研人员从大量琐碎的杂务中解放出来,将精力更集中于研究工作,承担更多的科研任务;另一方面也可以在一定程度上解决高校毕业生就业问题,可谓一举多得。高校毕业生以科研助理的身份进入科研机构,也为我国的科技事业发展提供了源源不断的重要生力军。高校作为国家创新体系中的重要组成部分,需要为建立创新型国家提供强力的科技和人才支撑[8]。为此,高校应在实践中建立一支稳定与流动相结合的科研助理队伍[9],推进项目承担单位吸纳毕业生工作开展意义重大,势在必行。

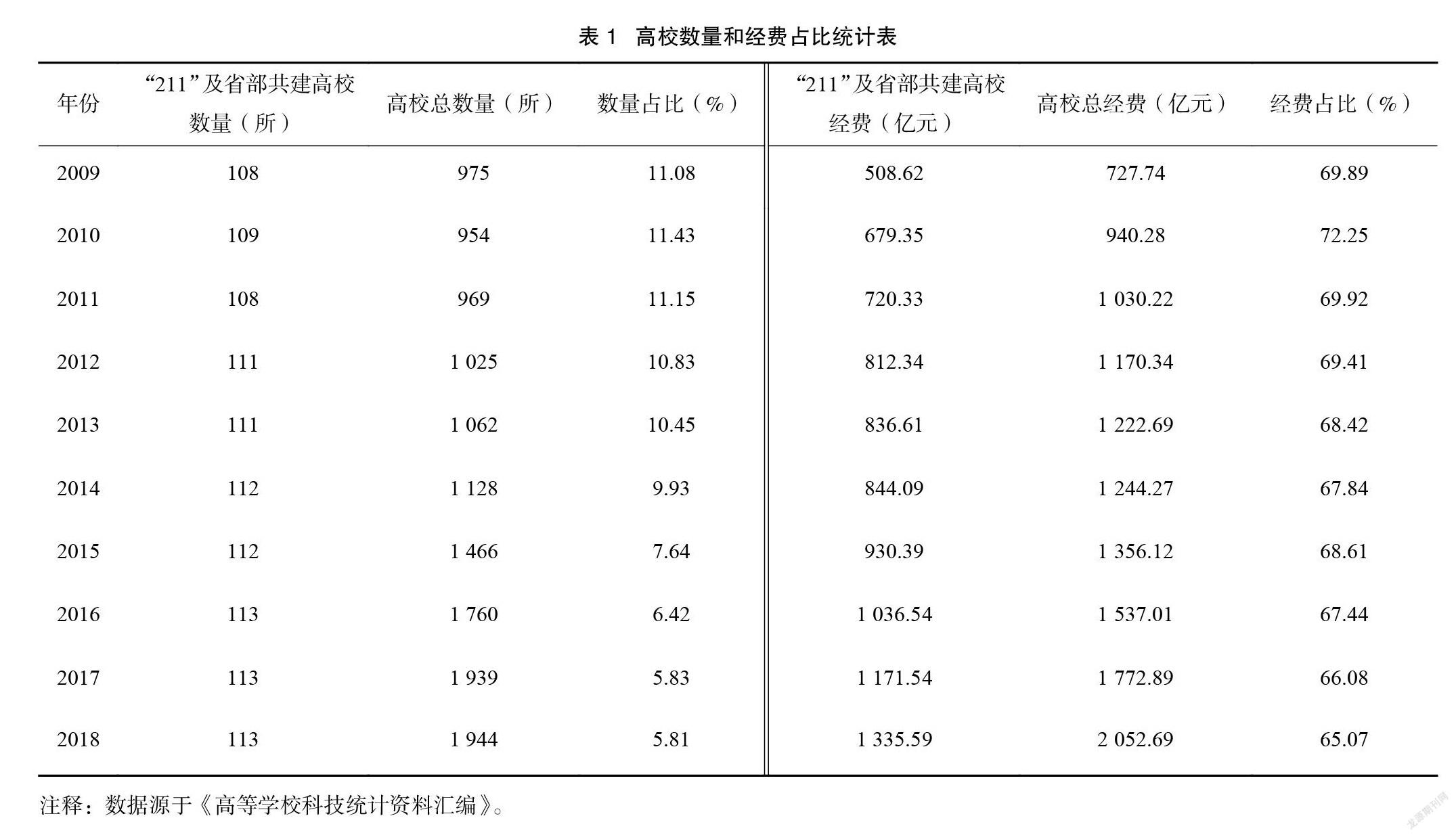

近十年来,高校的科研经费呈现快速增长的趋势(详见表1),“双一流”高校作为承担科研经费的主体,应承担起带头探索改革的责任。高校科研经费总额已由2009年的727.74亿元增长至2018年的2052.69亿元,增长近两倍。高等学校数量也由2009年的975所增长至2018年1944所,总数几近翻倍。不过常年占据科研经费总数的65%以上的,仅为110所左右的“211”及省部共建高等学校,其科研经费总额已由2009年的508.62亿元增长至2018年的1335.59亿元。可见“211”及省部共建高等学校,不但有能力承担起更多的设立科研助理岗位的职责,也表明了过多的责任承担在了这一类学校身上,其他1800余所高校建立科研助理岗位的实际能力较弱、现实意义不强。

科研助理队伍规模是高校“双一流”建设的重要监测指标之一,很大程度上反映了高校科研实力的强弱。科研助理的规模直接挂钩于科研任务与科研经费[5],一所高校所承担的科研任务与科研经费量则又直接反映了高校的综合科研水平。因此想要更好地完成科研任务,就需构建更为完整合理的科研团队分工体系,形成健全的科研助理管理流程,以全方位地保障科研工作日常事务的正常运行。虽然近年来科研助理岗位已经得到了一定的发展,但是其中的问题却也逐渐暴露出来。为此,高校应更好地完善科研助理团队建设,进一步认识并解决在建立科研助理岗位时所出现的问题,健全管理体系,充分发挥科研助理在项目组中的作用,解放科研人员的生产力,提高科研人员工作效率,减轻科研人员工作压力,为科研人员“松绑”。

二、科研助理岗位实施现状

针对科研助理岗位现存的岗位定位不明确、管理体系不健全、述职人员專业素养与岗位需求不匹配等问题,如何更好地发挥科研助理在日常工作中的作用,提高科研助理的工作能力,实现为科研人员减负、更好的完成科研任务的目的,是各个高校完善科研助理管理所面临的挑战与亟待解决的问题。

(一) 科研助理岗位定位不明确

科研助理岗位的设立,之所以不能真正为科研人员“松绑”的直接原因,主要是现阶段项目组对于科研助理岗位存在较严重的认知不明确的问题,而且对于政策文件理解也不够深入。

相比于聘用刚刚毕业没有什么实质性技能的高校毕业生,组内更倾向于聘请专职的科研人员来进组工作。因为项目组聘请企业内的青年专家,不仅可以为组内带来企业所需解决的实际问题,而且也可以承担起项目组内更多的工作任务,提高工作效率,互相学习,加强校企之间的合作。尤其是博士后,更受欢迎,因为他们具备更高的科研水平,不管是在接手项目还是实验操作上都已经轻车熟路[5],进组后可以快速、熟练地开展工作,协助项目组创造出更多高水平的科研成果。但是,这类人员大多是以兼职人员或兼聘专家的身份进入项目组,由于其工作性质的限制,无法长时间稳定地在项目组内协助工作,所以无法从根本上实现科研助理为科研人员解压的问题。

相较于聘请兼职的科研人员,聘请高校毕业生的优势则很明显。首先高校毕业生工作时间充分,稳定性较好,不仅可以全职参与工作,而且刚刚离开校园也保持着一定的基本技能。但是问题也比较突出,即由于缺乏工作经验,科研水平参差不齐,选岗的意图也存在着一定的差异,对于项目组来说可能不能高速有效地促进项目发展。

为此,项目组如何合理地分配资源,更好地平衡科研工作和行政工作任务,是现阶段亟需解决的问题。

(二) 科研助理岗位管理体系不健全

科研助理岗位由于管理体系不健全,制度不完善,使得科研助理不能得到基本的待遇保障,职业发展前景也不明朗,最后导致从事该岗位的人员稳定性较差。

1. 科研助理招聘门槛过高

虽然在2020年6月科技部、教育部、人力资源社会保障部、财政部、中科院、自然科学基金委等六部委联合下发的《关于鼓励科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业的通知》(国科发资〔2020〕132号) (以下简称《通知》)中,列支了众多可依托的国家科技计划;但是由于其中大多项目都存在较高的专业门槛,就使得科研助理岗位设立的可行性打了大大的折扣。其中科研项目大多仅限于各类国家级项目和平台,主要包括“国家自然科学基金,国家科技重大专项,科技创新2030?重大项目,国家重点研发计划,技术创新引导专项(基金),基地和人才专项(含国家重点实验室、国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家临床医学研究中心、国家科技资源共享服务平台等)”。可以看出,获得立项的科研人员大多集中在“双一流”高校当中,科研经费分布的不均衡,直接导致科研助理岗位设置比例的偏误。据了解,部分“双一流”高校科研助理与校内专职教师比例竟可以高达1:3,甚至在某些重点实验室中该比例可以高达1:1。而经费缺乏的普通高校,科研助理设置的比例却非常低,最多可以做到平均一个学院配备一名科研助理。据《2019年度高等学校科技统计资料汇编》统计,从项目验收和经费分配两个方面来看:第一,110所左右的“211”及省部共建高等学校科研经费总额占到了全国高校总经费的65%以上;第二,2018年各高校包括“973计划”、“863计划”、国家自然科学基金和科技攻关计划在内等国际级验收项目达3214项,“211”及省部共建高等学校的验收项目为2823项,占整体验收项目的87.8%。这都表明实际可以设立岗位的高校较为有限,并不能有效地推广。

2. 科研助理待遇难以保障

科研助理岗位的收入保障也存在一定的问题。《通知》中列支的相关国际科技计划大多存在劳务费不可调增的限制,导致可用于相关工作人员的经费相对较少,致使实际劳务费发放较为紧张,对于“五险一金”等保障更是难上加难。同时,《通知》中只提及了科研助理的工资不得低于当地最低工资标准,这也大大限制了科研助理的实际收入水平。现阶段大多高校由于事业编制名额有限的约束,大多以人事代理、劳务派遣的形式聘用科研助理。这就使得科研助理与学校事业编制教职工的工资收入、医疗、住房以及子女入学等方面存在福利待遇的差异。对于仅是签订了短期劳动合同的科研助理来说,其工作强度本就与正式在职人员相似,但收入福利却相差甚大,于无形中也大大增加了科研助理的工作压力。而且对于部分为项目组做出巨大贡献的科研助理倘若也实行同等待遇,未免有失公平。相较于2009年后北京市为促进项目顺利开展,对于部分高水平科研助理给予解决北京市户口的优惠政策[2],当下的保障水平也略显单薄。

同时,科研助理岗位由于具有流动性强的特点,职业发展和晋升途径存在一定的瓶颈。而且科研助理岗位工作方向多样、工作内容冗杂,也很难制定统一的标准对在职人员进行考核,并据此制定相应合理的工资福利标准。但实际情况是,高校对科研团队创新能力要求越来越高,项目组聘用科研助理人员的现象也已经十分普遍[1],因此建立健全科研助理岗位管理体系迫在眉睫。

(三)科研助理岗位述职人员专业素养不匹配

科研助理的主要职责包括:协助科研项目的辅助研究,进行实验设备的日常维护使用管理,开展科技成果的转移转化,以及完成學术和财务等方面的日常工作。因此,科研助理岗位的职位技能要求是相对较高的。项目组大多希望科研助理在入职后能较快地接手工作,而不是接收全新的“学生”从头培养。实际上不管是从事项目、实验、成果转移转化、学术还是财务,每一个领域的工作都需要有着一定的经验才能有效地开展工作,科研助理需要具有全面优良的综合素质与岗位技能。因为开展项目需要科研助理具有一定理论水平支撑;进行实验操作需要对仪器使用熟练掌握,尤其是要注意实验进行中的各种安全事项;从事成果转移转化需要了解合同签订的规章流程,对接学校和企业之间的沟通协作;财务审计等方面则是需要全面学习学校制度,加快工作开展进度。仅是从财务一方面来说,就要学习财务知识、财税知识、科研知识、规章制度知识等各方面的内容[10]。但是,从事科研助理岗位的人员大多以本科生、硕士研究生为主,这些学生在上学期间接触到的实际项目工作较少,缺乏项目和杂务处理经验,更缺少相关岗位技能的专业培训。但在入职后,繁重琐碎的科研辅助任务[11]并没有给科研助理太多时间去适应去熟练。他们被要求快速融入,能够迅速地熟悉庞大的数据处理、陌生的实验程序和繁琐的日常事务。这对于大多数刚刚毕业的学生来说,工作压力不可谓不大。尤其是对于完全陌生的工作,他们往往无法完成快速的自我适应,致使其可能失去在工作中的积极性,也不利于项目组内工作的顺利开展。因此,根据单位的具体需要,全面开展集中的岗位技能培训、给予合理的融入时间,以及建立较为公平的入职考核是十分重要的[6]。

由于科研助理岗位人员年轻化、流动性大、缺乏相应专业岗位技能等特点,实际工作中科研助理对于工作技能往往不能熟练掌握,很难适应相关工作,或者刚刚熟悉工作就离开了这一临时的岗位,使得岗位设立的意义不大。而且大多数科研助理的职业素养也不能与岗位需求相匹配,成为没能找到工作的高校毕业生的临时“避风港”。而这造成的结果是,一方面学生的技能没有得到提升,另一方面组内的工作没能很好地完成,对于双方没有产生实质上的促进意义。所以加强科研助理培训,提高科研助理素养,是实现设立科研助理岗位意义的关键一步。因为一种职业的从业者必须掌握相应的专业知识和专业技能,而且这种技能必须是经过长期的、系统的专业学习和训练才能获得的[12]。

三、高校科研助理体系建构

(一) 科研助理岗位职责系统化建设

首先,高校应细化岗位设置,设立不同职责的科研助理岗位,明确各岗位任务,细化各岗位分工,做好人才资源分配。

高校可在招聘时设立教学助理、项目助理、行政助理等不同岗位,以区分教学、项目、财务、科研、管理等不同领域工作任务。项目组在招聘时应详细列明岗位聘任人员所需条件,明确岗位所需人员基本技能。对于那些期望以科研助理作为跳板继续求学的毕业生,可以适当增加其在项目组内工作的任务量,促使其更多地参与到项目完成的工作当中,尽早熟悉升学后的工作流程。而对于期望以科研助理作为过渡期的人员,则应当合理减少科研项目的相关工作,增加其负责的日常事务性工作,充分发挥科研助理岗位“年轻化、流动性强”的特点。

高校应明确各个岗位设立的专业要求、学历要求和年龄限制等,应充分保证本科生、硕士生的入职占比,避免项目组以招聘科研助理为由向项目组内过多的引入兼聘的在职人员或博士后等情况。各个高校还需进一步细化科研助理岗内级别,区分管理,才能让各式各样的人才各司其职,发挥出最大的作用,为科研人员分压减负。

(二) 科研助理岗位管理体系全面化

现阶段高校缺乏全面的管理体系,科研助理大多是由项目组、实验室或学院自行管理,高校文件约束性不强。对此,高校应建立健全岗位管理体系,细化文件制度,充分保障科研助理的基本待遇和发展前景。

1. 明晰薪酬发放机制

首先,高校应明确科研助理薪酬机制。高校应基本保障科研助理生活条件,设立不低于当地最低标准的工资,做好社会保险以及住房公积金的缴纳。经费应由项目组与高校共同承担支付,在保障科研助理的基本生活外,合理添加绩效工资,根据当年组内的个人实际工作量及产出成果制定发放标准,以实现激励作用。同时,还应根据实际情况,提供适度年限内学生宿舍或校内周转房,解决科研助理人员及其家属的基本住宿问题。并对其子女教育等问题,也应制定相关政策予以妥善处理。

2. 建立考核标准,提供晋升渠道

应明确科研助理岗位的考核标准和晋升渠道。设立考核体系,为整体岗位设立基本的任务指标。应根据实际情况设立独立的考核指标,建立的标准应不同于科研人员,充分考虑科研助理人员从事岗位的特殊性,结合其日常所需处理事务的整体情况进行综合考察,不应片面地将学术成果产出或日常行政性事务处理作为单一的考核标准。对于考核达标的科研助理应逐步提高其工资水平,至实现与高校普通员工“同工同酬”,增强科研助理工作过程中的获得感和成就感。还应建立明确的奖励机制,充分调动科研助理工作积极性,并对于产出重大科研成果的优秀科研助理给予一定奖励,如参与评定职称,提供参编机会,增加发放年终绩效等,充分发掘优秀人才,结合实际情况,鼓励在岗人员不断进步。

3. 保障优秀科研助理的“再就业”

高校应为优秀科研助理提供全流程的保障服务。科研助理离任岗位后,高校可以将考核成绩优良的科研助理推荐至相关对口单位,帮助优秀的科研助理解决就业问题。同时也可以加强校企之间的合作,促进高校与对口企业开展成果转移转化工作。对于想要从事科研并有能力胜任科研工作的毕业生,应主动提供转博、推荐读博或留组科研资格。如复旦大学《“科研助理”队伍建设实施方案》中就提及,若科研助理考核优秀,具有成为科研骨干的潜力,可以向学校提出竞聘成为正式在编人员,这一举措的设立获得了良好的效果,应加以广泛普及,做好全流程的服务。

4. 充分发挥“双一流”建设高校先锋模范作用

“双一流”高校要充分利用自身优势,带头做好吸纳高校毕业生就业工作。从图1中我们就可以看出,作为“双一流”建设主力军的“211”及省部共建高等学校承担了65%以上的高校总体的科研经费,这一类高校应更重视对科研助理岗位的设立与管理,学校应专门出台相关管理办法,为其他高校在管理体系建设的过程中做好带头示范作用。在“211”及省部共建高等学校做好先锋军的情况下,我们也不应忽视其他高校在科研助理岗位建设中的重要作用。对于科研经费较少的高校,应鼓励校内同一学科内的多个课题组联合设立科研助理岗位,或者是交叉学科中的多个学科共同设立科研助理岗位,以实现学校科研助理队伍的逐步壮大。

(三)科研助理岗位技能培训常规化

高校应为科研助理岗位提供全面的技能培训,不断提高科研助理工作能力,同时应为优秀的科研助理提供“绿色通道”,解决其在升学、就业等方面的问题。

1. 提高科研助理学术能力

首先,高校需建立完善的人才培养机制,加强素质教育,切实提高科研助理的学术能力。科研助理上岗之前应安排充分完善的岗前培训,加强基础技能培训。对于不同岗位、不同专业,应开展常规化的培养工作,保证每一学年至少安排一次培训课程,使科研助理充分全面的认识需要完成的工作,不断提高工作技能。针对不同专业方向,要提高科研助理从事项目辅助工作能力,熟悉实验操作以及器材使用维护的整个流程,加强其协助开展科技成果转移转化的业务能力,不断提高各个岗位的专业素养。在科研助理从岗过程中,也应提供机会参与相关学术会议学习,提高专业能力,完善基本技能,不断提高工作技巧,提高自身的竞争力。最终,通过这种方式,打造一支工作水平过硬、整体素质过高的科研助理队伍。

2. 加强科研助理业务能力

科研助理的职责之一就是处理科研人员日常的行政工作,所以掌握基本的项目日常工作和财务专业知识是十分必要的。李克强总理就曾说过“现在我们要更彻底地'放权',进一步调动广大科研人员的积极性!”“要切实把他们从繁冗的审批、繁琐的杂务中解放出来”[13] 。想要减轻科研人员日常的跑趟负担,不仅需要学校精简流程,也需要项目组内安排固定的開展日常流程性工作的人员岗位。高校需安排相应课程使科研助理熟悉日常事务,充分了解全流程的工作内容,达到双向减负的目的。

四、结语

当前我国正处于加快建设创新型国家和世界科技强国的关键时期,高校作为科技创新的前沿阵地,应致力服务于国家重大科技创新。而建设“双一流”高校,更快更好地向世界一流名校发展,更需要完善高校科研团队建设,提升科研团队科技成果产出质量。科研助理队伍作为科研团队的重要组成部分,不仅可以缓解科研人员工作压力,增加有效科研时间,而且可以解放科研人员生产力,大大提升工作效率。为此,高校应不断完善科研助理管理体系,尤其是“双一流”建设高校应率先做好带头示范作用,快速、稳固的开发科研助理岗位,系统化、常规化科研助理的日常管理,培养出一支高水平、高素质的科研助理队伍,为家科技事业的快速发展助力。文章从科研助理岗位职责系统化、管理体系全面化、技能培训常规化等方面展开阐述,指出高校应积极开发科研助理岗位,缓解科研人员工作压力,增加科研人员直接科研时间,实现对科研人员日常工作的减负。这也不仅可以为国家科技事业快速发展提供蓬勃力量,而且还可以为全方位人才培养打下坚实基础,提高国家科技的综合国际竞争力。

〔参考文献〕

[1 ]BARNETTA,MEWBURNI &SCHROTERS.Working 9 to 5, not the way to make an academic living: observationalanalysisof manuscriptandpeerreview submissions over time[J]. The British Medical Journal, 2019, 367:1-6.

[2]黄艳红.中国科研人员科研时间调查报告[J].河南社会科学,2011,19(2): 148-154,219.

[3 ]郭金超,吕凤琳,沈利冰,高立志.研究型大学高水平科研助理队伍建设研究及建议[J].科技管理研究,2016,36(10):82-86,93.

[4]李洋,臧宇,姚彩霞.高校科研助理工作探析?以中国农业大学为例[J].北京教育(高教),2012(12):58-59.

[5 ]张端鸿.科研助理规模是大学科研实力重要观测点[N].中国科学报, 2020-06-09(005).

[6 ]卜元,宫瑞泽.关于对工科院校科研管理人员专业化的问题浅析[J].科技视界,2020(25): 181-182.

[7 ]中国政府网.温家宝主持召开国务院常务会议部署做好高校毕业生就业工作[EB/OL].(2009-01-07)[2021-08-30]. http://www.gov.cn/govweb/ldhd/2009-01/07/con- tent_1198572.htm.

[8 ]唐莉,陈庆山.研究型大学专职科研队伍的制度建设?以北京航空航天大学为例[J].中国高校科技,2013(9): 15-17.

[9 ]蒋娜红.高校科研助理队伍建设的长效机制探究[J].高校后勤研究,2021(2):83-85.

[10]王乃焜.高等学校科研财务助理队伍建设和管理体系探究[J].财会研究,2017(6):68-70.

[11]朱宝善,张晓锋.试论高校科研助理对稳就业工作的促进[J].太原城市职业技术学院学报,2020(11):131-133.

[12]郭德侠,曲绍卫.大学工科教师技能性知识获得的三条进路?基于教师专业发展的视角[J].北京科技大学学报(社会科学版),2021,37(03):227-232.

[13]中国政府网.李克强:要赋予科研人员更大经费使用自主权[EB/OL].(2018-07-05)[2021-08-30]. http://www. gov.cn/guowuyuan/2018-07/05/content_5303635.htm.

Analysis on the Construction of Scientific Research Assistant Post System in Colleges and Universities

ZHANG Xiao-feng, ZHOU Xin-yu

( Institute of Science and Technology, University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083, China)

Abstract: With the rapid development of science and technology in our country, universities' scientific re- search tasks and scientific research funding is growing rapidly. To ensure the continuous output of scientific and technological achievements, the work efficiency of scientific researchers should be further improved, and the scientific research time of scientific researchers should be arranged efficiently. Improving the construction of scientific research assistant positions can be very important. It is good to increase the direct scientific research time of scientific researchers and assist in the output of results. But since the concept of research assistant was put for- ward, it has not produced very good results. The article summarizes and analyzes the problems of college graduates as research assistants. As the current position of scientific research assistants in universities still has problems such as unclear positioning, unsound systems, and incomplete training, universities need to continue to follow up and study relevant national documents, clarify job responsibilities, establish a sound management system, improve the ability of research assistants. Universities need to further liberate the productivity of scientific re- search personnel, improve the efficiency of scientific research personnel, effectively undertake more scientific re- search projects, continuously output outstanding talents for the country, promote the rapid development of the national science and technology industry, and improve the country's international scientific and technological competitiveness.

Key words:research assistant;working hour;personnel cultivation;management system