改良小切口与内镜双孔入路手术治疗腕管综合征的疗效比较

2021-09-25郑鸿坚李文翠赵喆陈小强刘建全程翔宇熊建义

郑鸿坚,李文翠,赵喆,陈小强,刘建全,程翔宇,熊建义

(1.汕头大学,广东 汕头 515000;2.深圳大学第一附属医院 深圳市第二人民医院 骨科,广东 深圳 518035)

走行在腕管内的正中神经受到卡压后表现出的一组临床症状称为腕管综合征,腕管综合征是最常见的周围神经卡压症,其发病人群主要为中老年女性,部分文献报道该人群终身发病率接近10%[1]。其临床主要表现在运动障碍、感觉障碍等方面,包括大鱼际肌萎缩、隆起消失、拇指不能外展、对掌功能受损、桡侧三个半指感觉减退或丧失等。腕管综合征存在一定自愈的可能性,因此轻度的患者可先选择观察、营养神经药物治疗、夹板固定、类固醇注射、中医针灸、避免手部震动等保守治疗方式[2]。保守治疗3个月无效的中重度患者建议手术治疗,手术治疗是腕管综合征最有效的方式[3]。CTS可选择多种手术方式,包括传统的开放性手术、单孔内镜手术、双孔内镜手术及各种小切口手术[4]。

传统开放式手术直视下彻底切开腕横韧带,但带来的并发症较多,包括手术切口长、外观瘢痕大、瘢痕痛以及正中神经掌皮支损伤等[5]。内镜在治疗腕管综合征的历史可以追溯到上世纪90年代,目前内镜手术分为双孔入路和单孔入路,单孔技术需要借助特殊的闭锁性塑料套管,操作在套管外进行,钩刀沿外套管壁进出,操作时易受周围软组织的干扰而偏离套管,导致神经的损伤率较高[6],可以说目前已逐渐淘汰。双孔入路一孔做内镜观察,另一孔方便在视频监视下操作,较单孔降低了神经的损伤,并且切口愈合后更加微创,瘢痕不易被发现,取得了满意的效果,但其报道神经损伤的可能性仍较开放切口大[7]。小切口治疗腕管综合征经过多种方向定位的手术探索,包括横向和纵向等方式[8],目前临床广泛开展的为纵行小切口手术。双孔内镜和小切口治疗腕管综合征都有术后恢复快、瘢痕小、术后疼痛低的特点,极大降低了传统方式的并发症[9]。为进一步研究两种微创手术的疗效及优缺点,本研究采用随机分组前瞻性研究的方法将2019年5月-2020年3月分别在我院行内镜下双孔入路及改良小切口微创手术的患者分成两组。术后经跟踪随访,对两组手术方式的疗效进行比较,现将相关结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组43例56腕,双孔内镜组27腕,其中双侧5例,左侧7例,右侧10例,均为女性,年龄38~65岁;小切口组29腕,其中双侧8例,左侧6例,右侧7例,均为女性,年龄35~64岁;两组一般资料比较差异无统计学意义。

纳入标准:⑴符合特发性CTS诊断标准;⑵经正规非手术治疗3个月以上症状不缓解、反复发作甚至加重者;⑶Ⅰ级:单纯感觉障碍;Ⅱ级:感觉障碍,合并轻度拇短展肌萎缩,不伴对掌功能障碍。

排除标准:⑴有腕关节骨性异常、关节畸形等继发性病因;⑵有腕部肿瘤、痛风结石等占位病变;⑶手腕部外形细小;⑷有运动神经元病、旋前圆肌综合征、肘管综合征、胸廓出口综合征、颈椎病、腕关节炎、神经官能症等病史;⑸严重心脑肝肾疾病;⑹出血性疾病、凝血功能异常;⑺年龄>80岁;⑻使用抗免疫制剂;⑻不遵医嘱;⑼孕妇。

知情同意书:课题研究者向患者解释两种手术方式及研究方案,临床试验前向医院伦理委员会申报并获批准,术前均签署临床试验知情同意书。

1.2 术前准备

详细收集病史,收集患者术前量表评估。手术患者均需入院完善术前常规血液检查、胸部平片和心电图、肌电图等特殊检查。

1.3 手术方法

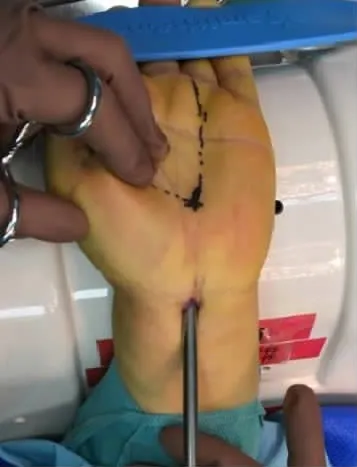

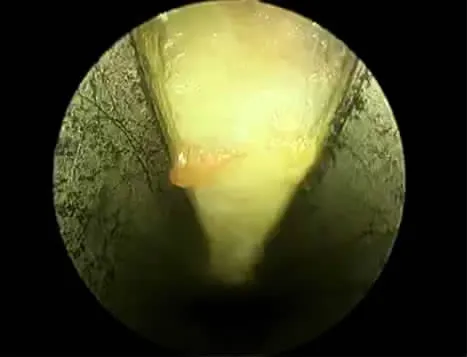

内镜双孔入路手术:全麻后上肢外展,术野常规消毒铺巾上止血带,将患手置于极度背伸位,术中分别在腕第1掌横纹掌长肌腱尺侧横行0.5 cm小切口及手掌环指桡侧缘与拇指尺侧缘沿线的交点纵行0.5 cm小切口(图1)。建立关节镜入路,极度背伸腕关节,在近端切口处确认正中神经后,用小剥离子小心沿正中神经尺侧达手掌小切口处(图2),在腕管中应无明显阻力,然后从近端切口钝性插入关节镜套管达掌侧切口(图3),套管纵向开口处面向掌侧,封闭端在正中神经上面以保护正中神经,抽出管芯(图4),镜下确认腕横韧带,进行透光试验,远端伸入勾刀,镜下见腕骨横韧带显露清楚(图5,6),直视下彻底松解切断增厚的腕横韧带,将镜头退至入口处,再次插入套管芯,旋转套筒至开口朝向正中神经,抽出套管芯,镜下检查见正中神经良好,插入套管芯后,旋转至开口朝上时,拔出套管,缝合皮肤,无菌敷料加压包扎伤口,术毕。

图1 切口设计

图2 建立关节镜入路

图3 插入关节镜套管

图4 抽出管芯

图5 关节镜下显露腕横韧带

图6 彻底松解腕横韧带

改良小切口手术:术中沿掌部正中线的远端做长1.5~2.0 cm手术切口(图7)。切开皮肤后,在切口尺侧切开皮下掌腱膜,暴露腕管结构,见局部腕横韧带增厚,切开腕横韧带见正中神经局部水肿增粗,分别向近端及远端彻底切开腕横韧带,剥离子伸入切开的腕管向前侧感触是否腕管切开完全,若完全,则冲洗手术切口,依次缝合皮肤。无菌敷料加压包扎。

图7 改良小切口术切口设计

1.4 术后处理

术后定期换药,未使用抗生素,密切观察伤口恢复情况,14 d给予拆线。

1.5 观察指标

记录术后住院时间、手术费用,追踪伤口感染、肿胀、瘢痕痛、返支损伤、复发等情况,门诊及电话跟踪观察患者波士顿腕管量表、术后患者满意度情况。

1.6 统计学方法

本组数据采用SPSS 20.0统计软件进行处理,计数资料用率(%)表示,使用 χ2检验进行比较;计量资料用均数±标准差(±s)表示,用t检验进行差异比较;P<0.05表示该数据具有统计学意义。

2 结果

本组手术均顺利完成,所有患者均获得术后6个月以上随访,平均(9±3)个月。两组患者的手术切口都小,差别可忽略不计;两组患者均未发生术后伤口感染、腕关节活动受限和返支损伤等并发症,目前暂未发现有复发情况发生;内镜组手术常规总费用约为6 500元,改良小切口组常规费用约为5 000元,内镜组器械费用多出1 500元。

两组术后瘢痕痛及手掌肿胀等并发症的发生率:术后3个月对患者进行随访,内镜组发生明显瘢痕痛 2腕(7.41%),小切口组瘢痕痛 4腕(13.79%)。术后6个月再次随访,以上患者疼痛均明显缓解,甚至消失。术后手掌手术切口周围发生肿胀的情况分析,其中内镜组出现该并发症的有4腕(14.81%),小切口组出现的有3腕(10.34%),统计学分析两者差异无统计学意义(P>0.05)。以上患者在术后6个月随访时,手掌手术切口周围肿胀情况均消失。

两组术后住院时间比较:内镜组术后住院时间(2.33±0.62)d,小切口组(2.45±0.51)d,差异无统计学意义(P>0.05)。

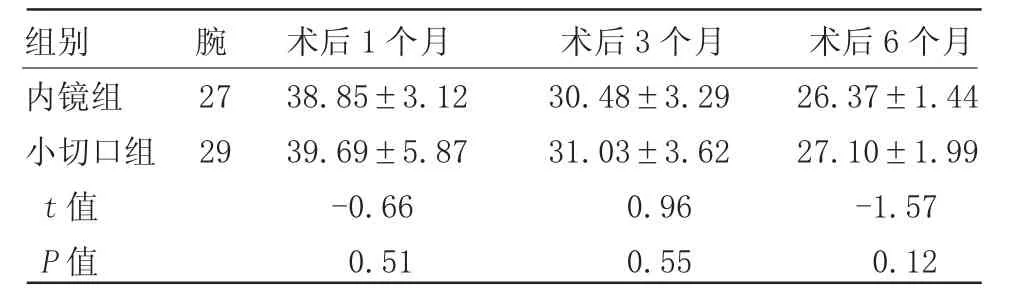

波士顿量表评估症状严重程度和功能状态,满分为100分,正常理想状态为20分,分数越高,代表功能越差[10]。两组患者对自身的情况评估,统计分析如下,组内不同时期差异有意义,组间差异无统计学意义(P>0.05,表 1)。

表1 两组波士顿腕管量表评估比较(±s)

表1 两组波士顿腕管量表评估比较(±s)

组别 腕 术后1个月 术后3个月 术后6个月内镜组 27 38.85±3.12 30.48±3.29 26.37±1.44小切口组 29 39.69±5.87 31.03±3.62 27.10±1.99 t值-0.66 0.96-1.57 P值 0.51 0.55 0.12

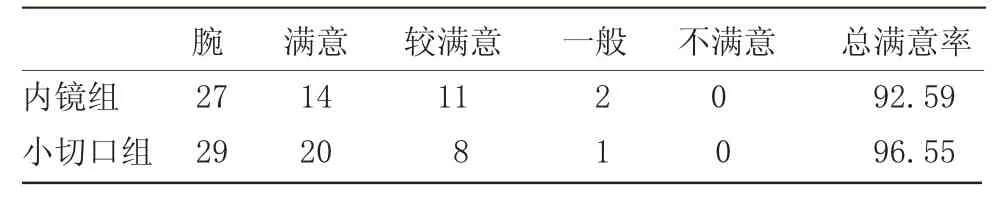

满意度调查比较:术后6个月两组满意度差异无统计学意义(χ2=0.605,P >0.05,表 2)

表2 两组术后满意度比较(n,%)

3 讨论

在解剖上,腕管的底端和两旁由腕骨组成,顶部由较为坚韧的腕横韧带覆盖,有限的横截面积包含了穿过的正中神经、指浅屈肌腱及指深屈肌腱、拇长屈肌腱,韧带的增厚、腱鞘炎、关节炎、痛风、骨折、激素等变化均可致管内压力的增高,神经受压力的敏感性增加[1,11-13]。外科治疗主张通过切断腕横韧带,达到解压正中神经。本研究采用的小切口为纵行改良有限小切口,避免腕部正中瘢痕可能导致的明显接触性疼痛,切口靠腕管远端,减少了损伤掌皮支的风险,而且沿大小鱼际纹交汇处切开皮肤后,软组织及掌腱膜的切开靠近尺侧,有效避免了损伤掌皮支及返支的风险。本研究由高年资医师做为术者,腔镜及小切口手术切开操作熟练。研究中随机将符合入组标准的患者分为两组,通过追踪全方位的术前术后的病情恢复情况,探讨两种手术方式的优缺点。

两组术中切口的长度都很小,患者对切口的长度和美观都满意。通过术后追踪瘢痕痛、手掌肿胀等并发症的发生,两组无明显差异。内镜组的切口并不能降低瘢痕和手掌肿胀等并发症的发生率,我们认为,内镜组表面切口虽然细小,但实际上内镜套管在皮下腕管内切割导致的创伤还是存在的。内镜手术是在镜下钩刀操作,患者皮下脂肪较少的情况下,钩刀操作过程中可能直达皮下甚至真皮层,这可能是导致术后切口疼痛的原因。从以上各方面分析,实际上内镜组造成的创伤并不低于小切口组。

借助波士顿腕管量表让患者自我评估术后的症状及功能。通过两组组内分析,随着时间的进展,患者腕部功能逐渐恢复良好,组间分析,暂未发现双孔内镜组与小切口组两组术后的统计学差异,表明内镜组和小切口组术后恢复情况均较好。术后调查患者的满意度,内镜组为92.59%,小切口组为96.55%,P>0.05,因此认为两组在满意度上差异无统计学意义。但本组病例样本量较少,大数据不足。

本院开展内镜手术的时间早于本次研究时间,本次入组患者内镜组无发生正中神经返支损伤等神经并发症,但在以往刚引入该技术前期曾发生相关的神经损伤。根据相关文献的报道,内镜手术也容易损伤神经,内镜手术正确的手术切口位置很重要。本组手术方式中,术中分别在腕第1掌横纹掌长肌腱尺侧横行0.5 cm小切口及手掌环指桡侧缘与拇指尺侧缘沿线的交点纵行0.5 cm小切口。这样的手术切口能尽量避免神经的损伤。同时,在插入套管前应该极度背伸腕关节,理论上在此角度下便于套管的插入,起到保护神经的作用[14]。内镜手术选择合适的病例也很重要,本身腕管过窄的患者并不利于套管的插入,强行插入可能造成损伤,此类患者理论上不适合做腕管内镜的手术,因此术前对于手腕细小者,本组不纳入研究项目。操作者的经验尤其重要,需熟悉腕管的解剖,熟练掌握内镜的操作,结合既往开放性手术的经验及内镜的应用。根据部分文献的报道,偶有腕部正中神经或者肌肉等组织的解剖变异[15-16],这些变异可能会导致内镜手术的失败,目前不建议该部分患者行内镜手术治疗,而术前检查不能完全排除变异。

本次入组基本为女性患者,与既往研究结果达成共识。拆线前应限制活动,拆线后指导患者适当行功能训练,长时间不活动会导致关节僵硬和肌腱粘连,过分活动则导致后续功能疼痛。部分患者术后过早过度活动,出现腕部肿胀,与康复训练不当有关。

综上所述,内镜下双孔入路与我院的改良有限小切口微创治疗腕管综合征都有明显的治疗效果,两种手术方式均可作为目前治疗腕管综合征的首选方式。但基于内镜手术对操作者要求一定的学习曲线和配套高端的内镜设备,患者总体消费更高;而改良小切口手术在解剖学知识的了解及重复手术方面更方便,不需要特殊的手术技艺,因此改良小切口手术可能是大部分医院更好的选择。