《陈旉农书》及其价值述略

2021-09-13杨凡

杨 凡

(河南省图书馆, 河南 郑州 450052)

中国自有文献记载以来,都将对农事的记载放在重要的地位,通常人们将这类记载农事的书通称为农书,它是指记述农业生产技术以及与之相关领域的著作。在古代典籍的记录中,主要的农书类型有三种:其一,对农史资料的收集和农业经验成果的罗列,如北魏贾思勰所著《齐民要术》、元司农司所撰《农桑辑要》、明王祯所著《王祯农书》、明徐光启所著《农政全书》、清鄂尔泰主持编纂《授时通考》;其二,对农作物的考证和注释,如三国吴陆玑所著《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、清刘宝楠所著《释谷》;其三,正史中“经籍志”“艺文志”中含有农书的记载有《汉书•艺文志》9部114篇,《隋书•经籍志》5部19卷,《旧唐书•经籍志》20部192卷,《新唐书•艺文志》26部235卷,《宋史•艺文志》107部420卷,《明史•艺文志》23部191卷,清代《四库全书总目提要》10部195卷,另有存目9部68卷。[1]

一、《陈旉农书》成书的历史背景和成书原因

《陈旉农书》成书于南宋高宗绍兴十九年(1149)。两宋时代是中国承上启下、具有创新性的时代,这种特性表现在社会全方位发展和文化多元化融合中。作为农业社会的根基,宋代农业技术的进步和农业理念的革新带动了农书类专著的大量刊行。参与写作农书类书籍作者的身份较之前有了很大的变化,并扩展到社会的各个阶层,上至宗室、宰执都开始执笔著书,宗室作者如宋徽宗赵佶的《圣宋茶论》一卷、赵汝砺的《北苑别录》、赵时庚的《金漳兰谱》,宰执如吕惠卿的《建安茶记》、欧阳修的《洛阳牡丹记》;其次是以各级各类官员为主体的作者群,如王观的《扬州芍药谱》、丁黼的《桐谱》、蔡宗颜的《茶谱遗事》、宋群牧司颁布治疗牛病方的《司牧安骥集方》。方外之人的僧人和隐士也参与著书,如僧人释赞宁的《筍谱》,隐士兼全真修士陈旉的《农书》,隐士熊蕃的《宣和北苑贡茶录》。[2]

从北宋过渡到南宋,随着国土面积的缩减,自立国开始就出现地少人多、土地兼并严重的状况。南宋财政又要支付大量的冗官和戍边军费,因而格外重视农事的发展,特设劝农使来督促荒地的开垦和农业技术的进步。随着南宋人口的不断增加,急需建立和完善针对南方水土特点的耕作体系,以此尽可能地挖掘地力,通过提高亩产来满足社会供给的需要,这也是陈旉写书的目的。他在序中言:“旉躬耕西山,心知其故,撰为《农书》三卷,区分篇目,条陈件别而论次之”,“少效物职之宜,不虚为太平之幸老”。陈旉结合自己的耕作经验,将农事的心得和经验逐条逐件地加以总结形成的《农书》,正是对应当时社会需求,并成为南方农业体系的专著。

二、《陈旉农书》的内容特点和历史价值

1.著者陈旉

《陈旉农书》是南宋隐士陈旉于高宗绍兴十九年(1149)所写,这是出自《陈旉农书》跋:“此书成于绍兴十九年。”书后还有真州知州洪兴祖跋文记述:“绍兴己巳,自西山来访予于仪真,时年七十四。”绍兴己巳也就是南宋高宗绍兴十九年,与陈旉自己的文字相照应。真州(今江苏仪征)为宋金边境之地,备受战火摧残,洪兴祖为知州,组织流民开垦荒地七万余亩。《宋史》中没有陈旉的传记,《四库全书总目提要》中称“未详其人”。通过《陈旉农书》中著者的序和跋,我们才知道他是隐居于西山躬耕的全真派道人,自称“西山隐居全真子”,未科举,精于六经诸子百家之书,善将黄老之学引于实践,将种植经验编写成书。陈旉在74岁高龄时,将书稿从西山送到仪征献给知州洪兴祖,以期有所帮助。

2.《陈旉农书》的内容架构

《陈旉农书》篇幅不大,卷上主要以农学通论为主,以十二篇“之宜”为题论述不同的主题,另加入“祈报篇”和“善其根苗篇”两个专题。此书的开篇为“财力之宜篇第一”,重点论述在经营农业时要量力而为,“量力而为之,不可苟且,贪多务得”。在上述基础上,再根据土地、耕作之法、天时、种苗、粪肥、用具、居所等不同的主题开展专题研究。卷中为牧牛的养殖和疾病通论,分为“牧养役用之宜”和“医治之宜”两个专题。卷下为桑田种植和养蚕育蚕之法,分为五个专题,其中着重提及桑麻套种的理念和实践。

《陈旉农书》全书正文共计二十三篇,合计一万二千五百余字,卷上农学通论是全书的主体部分,约占三分之二的篇幅,论述农耕种植为农业之本。卷中和卷下是针对农业之本的辅助和补充。全书内容丰富而又简明扼要,具有很强的实践性和实用性,篇目之间有着内在的逻辑关系。

3.《陈旉农书》的特点

《陈旉农书》对前人的农学著作和农学思想进行了批判性的继承。《陈旉农书》中有洪兴祖的跋,题为“洪真州题后”,其中称:“西山陈居士,于六经诸子百家之书、释老氏皇帝神农氏之学,贯穿出入,往往成诵,如见其人,如指诸掌。”从侧面评价了陈旉学贯儒释道三家,精通六经,对于前人农学著作进行过细致的研读。如《陈旉农书》的农学架构吸收借鉴了《齐民要术》的底子,在天时、地利、耕耘和蚕桑等主题上都有所继承。但由于《齐民要术》是农学类的综合著作,又主要论述黄河中下游地区的土地情况和作物,对于南方农业的开展缺乏指导性和针对性。故此,在《陈旉农书》自序中有:“如《齐民要术》《四时纂要》,迂疏不适用之比也。”陈旉之所以认为以上两种前人农学著作空洞而不切实际,主要针对的应是北方农业和南方农业的差异性,也因此,《陈旉农书》是针对南方农业土壤、地力、作物,搭配畜牧和蚕桑进行统一详细论述的首部农书。

《陈旉农书》文中多用典,典故出于诸子百家,可见陈旉学识通达,通过旁征博引而充实论据,坚实论点。但在自序中,陈旉对儒家和道家的不足也提出了自己的观点。对于儒家“士大夫每以耕桑之事为细民之业,孔门所不学,多忽焉而不复知,或知焉而不复论,或论焉而不复实”,陈旉认为,儒门士大夫不把农事当作学问而潜心研究,即便做研究也是空泛之言,没有落到实处。对于道家方士,如葛洪的《抱朴子》和陶隐居的《本草纪集注》,陈旉在自序中称:“其谬悠之说,荒唐之论,取诮后世,不可胜纪矣。”陈旉对于未经实践甚或带有占候、禳镇等元素的道家农书持否定的态度。

《陈旉农书》形成独特的技术应用型农学理论体系。其一,以“天地人”三才观点为基础论点,对涉及农业的各个因素进行重新编排和考量。陈旉把顺应天时看作农事成败的关键因素之一,专门设章节讨论天时之宜,但在章节编排上,放在“地势之宜”和“耕耘之宜”后。涉及天时的有《天时之宜》;涉及地利的有《地势之宜》《居处之宜》,论述田地、农舍位置的选择;人的因素篇章最多,有《六种之宜》论及农民对作物的选择问题,《节用之宜》论及勤俭节约对于农业生产的裨益,《稽功之宜》讨论奖勤罚懒、调动人的主观能动性的重要性和方式,《念虑之宜》论及要从思想层面认知农事的重要性。综合全书,陈旉认为在农业生产中要顺应天时,但天时不是一成不变的,对天时的把握要灵活,不可墨守成规,要综合考虑地域性、土壤特性、农作物种类、地域气候变化、病虫害情况等诸多因素,重点发挥人的主观能动性,积极顺应天时,利用天时开展农业生产。其二,《陈旉农书》对于肥料和农具的认知有独到见解。《陈旉农书》针对肥料和农具均单独开设章节论述,分别是《粪田之宜》和《器用之宜》。对于肥料的使用方面较之前人著作有技术上的革新和创造,如用熟肥代替生肥,即堆肥发酵后再施于田间,在增加地力的同时保护农作物的生长;提出广开肥料源头,详细列出了他总结的积肥材料:草木、人和动物排泄物、皮毛、谷壳、石灰、淤泥、动物骨灰等,并辅以相应的积肥方法,循序渐进,便于农人按部就班开展积肥工作;制造火粪以增进施肥效率。在上述基础上他还提出“地力常新壮”理论,将施肥比作用药,与农田轮耕相结合,以维持“尽地力”和“养地”之间的平衡。

4.《陈旉农书》的文献价值

《陈旉农书》首次专题论述南方地区农业生产。在南宋之前,因政治、经济中心都在北方,相应的我国农书研究的主要地域也是北方地区,涉及北方土壤结构、气候变化、农作物选择和耕作方式等,很少涉及南方地区。随着我国政治、经济中心的南移,大量荒地亟待开垦,迫切需要一部指导南方地区农事开展的农业著作,《陈旉农书》正是顺应社会所需而出现的。在《薅耘之宜》中,陈旉针对南方地质特点和水稻习性,总结出将耕田、积肥、灌溉相结合的农耕体系,将耘田后的杂草当作肥源,合理利用烤田技术和灌溉手段,使得水稻根系茁壮而抓地牢固,增强了农作物抗倒伏的能力。这些记录对研究宋代南方水稻种植技术具有重要的文献价值和历史价值。

《陈旉农书》具有很高的可操作性。《陈旉农书》是技术指导性质的农书,正如其自跋中记载:“故余纂述其源流,叙论其法式,诠次其先后,首尾贯穿,俾览者有条而易见,用者有序而易循。”通过陈旉对南方农耕的注意事项、方式方法以及耕作顺序分门别类的论述,北方流民可以迅速熟悉南方水土的特性,掌握南方作物的习性和病虫害的防治工作。《陈旉农书》在研究农事耕作技术的同时,还提出耕作之人的重要性。在《念虑之宜》和《稽功之宜》中都提到要做好耕作的思想准备,从思想上重视农事的重要性,正视田间劳作的繁复性。这些针对新接触农耕劳动流民的思想疏导,也是确保当时农耕收获的必备条件之一。

三、《陈旉农书》的版本价值

1.《陈旉农书》的版本源流

自南宋以来,《陈旉农书》以刊刻、传抄等多种形式流行于世。南宋绍兴十九年(1149),已经74岁的陈旉携《陈旉农书》稿本,拜访时任真州知州的洪兴祖,洪对书稿颇为推崇,附上自己撰的《仪真全农文》而后刊行,此版本也是《陈旉农书》的初刻本。

但陈旉对于此刻本并不满意,因其质量太差,且多有谬误。在初刻本刊行五年后,绍兴二十四年(1154),陈旉又在家藏副本的基础上进行删改,缮写成帙,但因资财问题无力刊刻,只能“待当世君子,采取以献于上,然后锲版流布”。目前掌握的资料并不能确认此版本是否得到刊行。

南宋嘉定七年(1214)出现了两个刻本,分别是朱拔刻本和汪纲刻本。朱拔刻本内有其自跋落款“通直郎知绍兴府余姚县主管劝农公事新安朱拔”,说明刻书者朱拔就是南宋余姚县主管劝农事的官吏,刻印农书也是他分内公事之一。汪纲刻本将《陈旉农书》与《蚕书》合刻形成合刻本。以朱拔刻本和汪纲刻本为底本还形成了很多刻本和抄本。

2.国内公共图书馆藏现存版本

传到目前,汪兴祖初刻本、朱拔刻本和汪纲刻本都已散佚失传,所幸以朱拔刻本和汪纲刻本为底本的抄本和刻本有些还有流传。

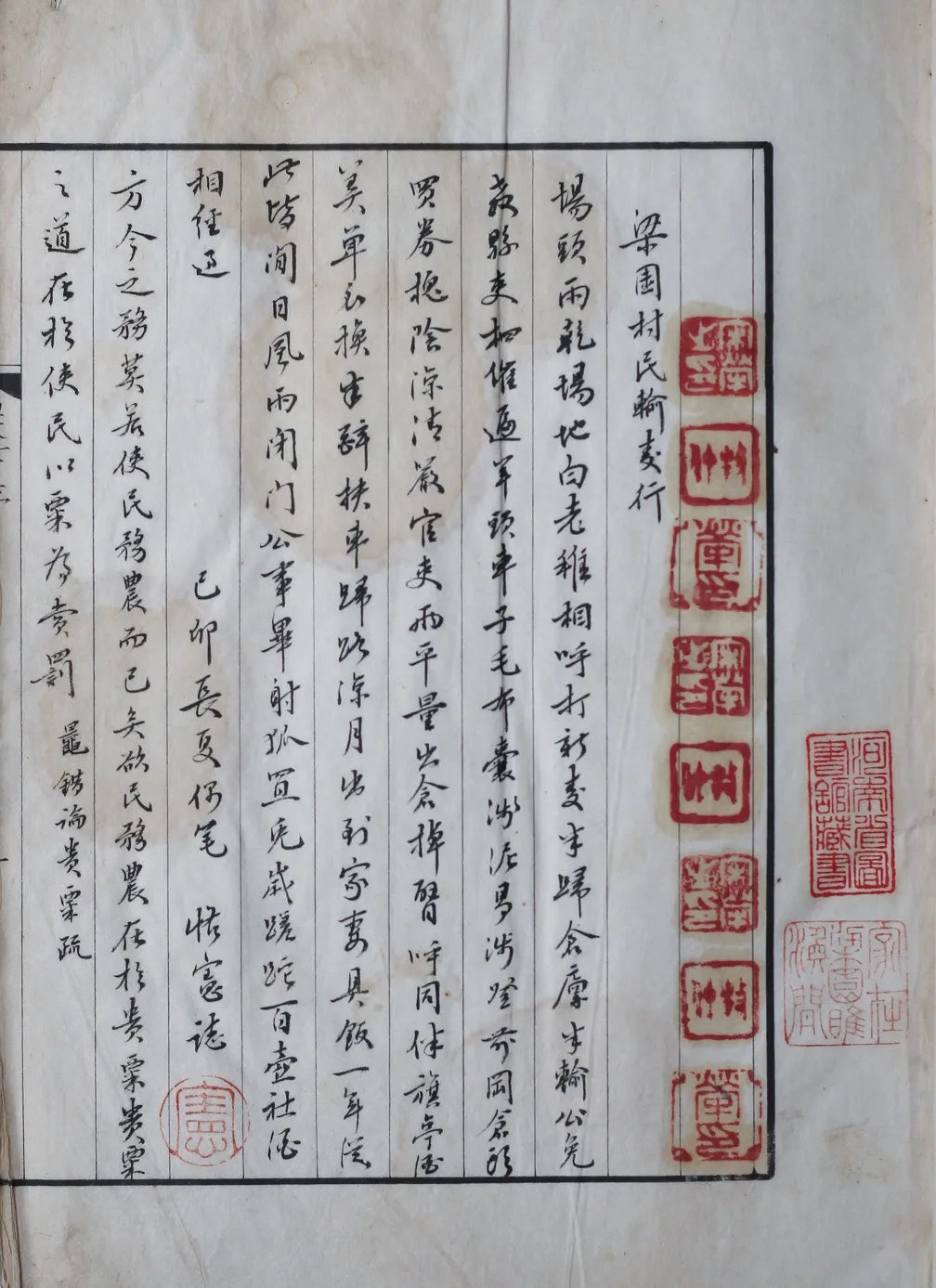

四库全书本。此版本分《农书》三卷附《蚕书》一卷,为江苏巡抚采进本,分入《四库全书•子部•农家类》,现藏于中国国家图书馆,半页八行二十一字,字迹为标准的馆阁体,版心题“钦定四库全书”。此《农书》三卷与《蚕书》一卷合抄,有陈旉自序、自跋和洪兴祖的后序,其中陈旉自序缺少前两页。如图1所示。

图1 四库全书本《农书》

知不足斋丛书本。此版本为清乾隆四十一年(1776)刻本,在其中第九集。此书将《农书》三卷、《蚕书》一卷和《于潜令楼公进耕织二图诗》合刻为一册,半页九行二十一字,上下黑口,左右双边,有汪纲跋、陈旉自序、自跋和洪兴祖后序,陈旉自序缺前两页。

述古堂抄本。此版本为清初钱氏述古堂抄本。《农书》三卷、《蚕书》一卷和《于潜令楼公进耕织二图诗》合抄为一册,现存于中国国家图书馆,半页十行十九字,白口,左右双边,有陈旉自序、自跋和洪兴祖后序,陈旉自序缺前两页。

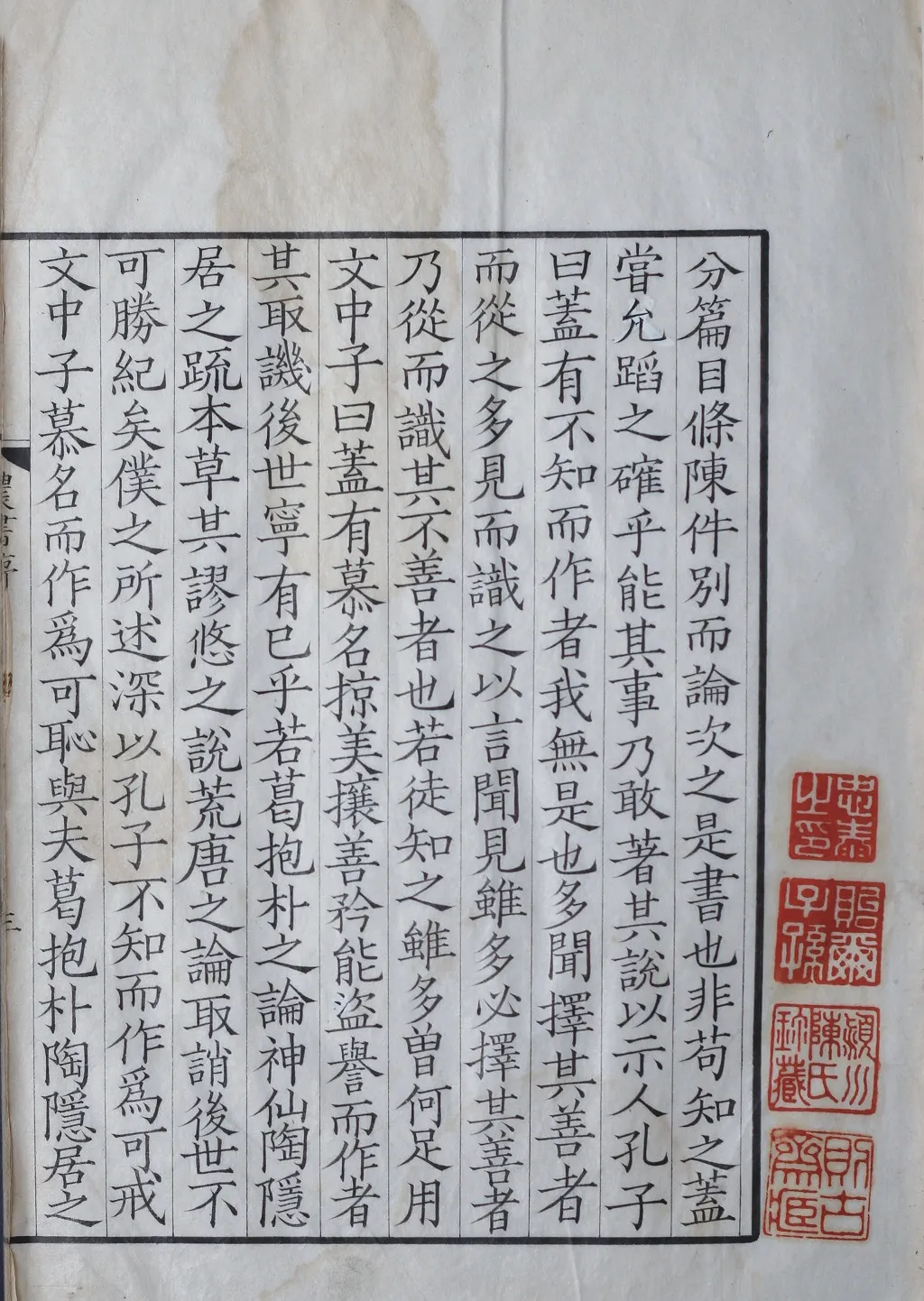

汲古阁影宋抄本。此版本为明毛氏汲古阁抄本。《农书》三卷、《蚕书》一卷和《于潜令楼公进耕织二图诗》合抄为一册,现存于河南省图书馆,开本为30.3cm×21.5cm,半页十行十九字,白口,单黑鱼尾,左右双边。有汪纲跋、陈旉自序、自跋、洪兴祖后序和楼钥序,其中陈旉自序缺前两页。在首卷卷端有毛晋的钤印和宋荦藏书印,书末有“毛晋之印”“毛氏子晋”“毛扆之印”的钤印,毛氏父子的钤印可佐证出自毛氏汲古阁抄本,也就是俗称的“毛抄”。“毛抄”大约有六百种,而影宋抄本有百余种。“中国私家抄书,以明末清初的毛氏汲古阁为最,不仅数量上无出其右,且质量极高。这些抄本中又以影宋抄本价值最高,毛晋藏宋本最多,为使这些善本能够流传,并世所罕见而藏诸他人不能得者,则以最佳纸墨影抄之。”[3]《藏书纪要抄录》云:“惟汲古阁精抄,古今绝作,字画纸张,乌丝图章,追摹宋刻,为近世无有。能继其作者,所抄甚少。”[4]《农书》前有《梁园村民输麦行》一篇,有“宋荦之印”“牧仲”“荦印”“宪”“家在梁园睢涣间”等钤印。陈旉自序第三页有“忠泰之印”“贻尔子孙”“颍川陈氏珍藏”“则古斋藏”钤印。可见此书经商丘宋氏和颍川陈氏递藏。这些递藏印章证明该书被历代藏书家所珍藏并鉴赏,体现出汲古阁影宋抄本的珍贵,不仅具备文献价值、历史价值,还具有一定的文物价值。

以上所藏版本为合刻本,除四库全书本之外均是三书合抄或合刻,除行款有些许差别外,序、跋和正文都完全一致,特别是陈旉自序都缺少前两页,应为以汪纲刻本为底本衍生出的抄本和刻本。如图2、图3所示。

图2 梁园村民输麦行

图3 明毛氏汲古阁影宋抄本:自序从第三页始

函海本。此版本为清乾隆四十九年(1784)绵州李氏万卷楼刻本,出自其中第五函,为单行本。函海本《农书》可以说是在乾隆四十六年(1781)、乾隆四十七年(1782)两年之间的一个抄写本,是清朝翰林院或者四库全书馆藏的珍本。[5]此版本全国各公共图书馆都有收藏,根据日本学者寺地遵的研究,并以序跋推测,此版本是以朱拔刻本为底本衍生的版本。

四、结语

《陈旉农书》是古代农书文献中比较重要的一部著作,是首次专题研究南方农事的一部专著,是农耕文明由北方南移的时代产物,其本身就有很高的文献价值和历史价值。同时宋版古籍传至后世的极少,《陈旉农书》的初刻本和南宋嘉定七年(1214)的两个刻本也相继失传,唯有以此为底本的抄本、刻本传至今日。这些抄本大致保留宋本书的风貌和递藏印记,让我们可以去考证其源流,具有文物价值和鉴赏价值。笔者认为,在古籍保护工作持续推进的当下,针对传世的珍贵古籍,我们既要做好保护工作,更要深挖古籍中的宝贵文献资源,让古籍中的文字“活”起来,以展现其文献价值和历史价值。