密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》版本关系初探

2022-04-21李俊标朱新月

李俊标,朱新月

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

曾巩《元丰类稿》现存较早版本有宋刻《曾南丰先生文粹》(简称“宋刻本”),共10卷,收文107篇;金刻本《南丰曾子固先生集》(简称“金刻本”),共34卷,收诗94首,文188篇。宋刻本与金刻本都是选本,现存最早的完整《元丰类稿》是元大德八年(1304)丁思敬刻本《元丰类稿》(简称“大德本”)。明代刻本主要有正统十二年(1447)宜兴令邹旦刻本(简称“正统本”),成化八年(1472)南丰令杨参刻本(简称“成化本”),嘉靖二十三年(1544)王忬刻本(简称“王忬本”),隆庆五年(1571)邵廉刻本(简称“隆庆本”),万历二十五年(1597)裔孙曾敏才等刻本(简称“万历本”),崇祯十一年(1638)曾懋爵刻本(简称“崇祯本”)。关于明代诸刻,向有“踵讹承谬”之讥。顾崧龄《曾南丰全集跋》:“南丰先生《元丰类稿》五十卷,前明递刻以传,宜兴令邹氏乃刻于正统间,最先出,其中讹谬已多,况后焉者乎?”祝尚书《宋人别集叙录》(增订本):“《元丰类稿》明代刻本虽夥,然皆为转相递刻,各本差异不大,错讹略同,故当时及后人皆有‘踵讹承谬’之讥。”而明代诸刻,前人一直认为皆源于元大德本。《中国版刻图录》“元丰类稿”条:“大德八年东平丁思敬刻于南丰州,为明、清刻本所从出。”祝尚书《宋人别集叙录》(增订本):“《元丰类稿》明刊本甚多,要之皆源于大德本。”中华书局《曾巩集》前言:“明清诸刻,都源出于此书(大德本)。”关于大德本《元丰类稿》,《天禄琳琅书目后编·元版集部》如此著录:“是本书法椠手俱极古雅,麻纸浓墨摹印精工,为元刻上乘。”《曾巩集》前言亦称其“校勘精审”,可知大德本《元丰类稿》不仅版式精美,且错误亦少,洵为善本。那么据其刊刻的明代诸本,何以竟“讹谬已多”乃至“踵讹承谬”呢?

实则在曾巩《元丰类稿》的流传中,另有一元刻本始终处于游离乃至隐身的状态,鲜有学者关注,更未曾有人将之纳入《元丰类稿》的版本流传系统中,这便是乌程蒋氏密韵楼藏元刊黑口本《南丰先生元丰类稿》(简称“密韵楼藏元刻本”),《四部丛刊》曾影印并收入初编。

王国维为蒋氏密韵楼所撰书录《传书堂藏书志》卷四著录该书云:

《南丰先生元丰类稿五十卷》(元刊本)

[宋曾巩撰]

王三槐序

朱子年谱序

又年谱后序

丁思敬跋(大德甲辰)

每半叶十一行,行二十一字。元大德中建昌路守臣东平丁思敬所刊。《直斋书录解题》录此书有王震序,无王三槐序。明本亦作“王震”。此本作“王三槐”,不似宋人名,不可解。有“臣荦”“荦”“牧仲”诸印。

按,“王三槐”即王震,因北宋三槐王氏声名藉甚,故云。成化本《南丰先生文集序》即署名为“三槐王震序”。

《四部丛刊书录》著录该书云:

《元丰类稿》五十卷附录一卷十册(乌程蒋氏密韵楼藏元刊本)

宋曾巩撰 首题《南丰先生元丰类稿》卷之一。次行低一格,题“古诗”。题比正文低三格。前有王三槐《序》一首,《朱子年谱序》二首,后有大德甲辰东平丁思敬跋云:“曾文前邑令黄斗斋尝绣诸梓,兹鸠工重刻。”此跋从明初本补印,元本失之即此本也。每叶二十二行,行二十一字,其版明初尚在,一修于正统丁卯,再修于成化壬辰,此是元时初印本也。

《四部丛刊书录》所引丁思敬跋乃断章取义,曲解原意。其完整当为:“公余进学,官诸生访旧本,谓前邑令黄斗斋尝绣诸梓,后以兵毁。夫以先生文献之邦,而文竟无传,守乌得辞其责。乃致书云仍留畊公,得所刻善本,亟捐俸倡僚属及寓公、士友协力鸠工摹而新之,逾年而后成,其用心亦勤矣。”则丁思敬所据之本并非黄斗斋刻本,而是曾氏裔孙留畊公刻本,曾留畊公事迹已不可考,唯元淮有《上福建闽县按察留耕曾佥事》,程钜夫有《罗山长用曾留耕佥事二诗韵见贻次韵奉答》,诗中略可窥见其人。

另外,由“此跋从明初本补印,元本失之”句可知,该丁思敬跋原非该本所有,而是《四部丛刊》影印之时从明初本补印,经核对,该跋字迹、版本样式全同于成化本卷首所附丁思敬《元丰类稿后序》,则此“明初本”即为成化本。然观该跋字迹,与密韵楼藏元刻本全书如出一辙,全不同于杨参新刻字形(详见第二节“正统本、成化本对密韵楼藏元刻本的重刻与递修”),当确为密韵楼藏元刻本所脱落。也正是因为此跋,王国维认为此本即为丁思敬所刊《元丰类稿》,《四部丛刊书录》亦持此观点。故而后来之学者都因此而忽略了此密韵楼之《南丰先生元丰类稿》。祝尚书《宋人别集叙录》提及该本时仅言:“《四部丛刊初编》所收《元丰类稿》,系影印乌程蒋氏密韵楼藏元刊本,《四部丛刊书录》称其为‘元时初印本’。”而未做详细考证。今核对国家图书馆所藏元大德八年丁思敬所刻《元丰类稿》,二者字迹、版式全不相同,不仅不是同版,且难以看出有直接的版本关系。现通过宋刻本、金刻本、元大德本以及明代诸刻与密韵楼藏元刻本的互相比勘,可证密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》与大德本当有不同的版本来源,曾巩《元丰类稿》的诸明代刻本皆递相转刻自该密韵楼藏元刻本,密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》实为明代诸刻的共同祖本。

密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》本身版本信息有限,唯一推定亦仅能大致知晓其为元初刻本,为了深入探寻密韵楼藏元刻本与元大德丁思敬刻本、明代诸刻本之间的关系,只能选择文本对勘的方式,以求通过文本内部的异同来看出各本之间的版本关系。

一 密韵楼藏元刻本与大德本来源不同

通过密韵楼藏元刻本与早期刻本即宋刻本、金刻本、大德本的对勘,详列异同,可以帮助我们对大德本与密韵楼藏元刻本的版本关系有所认知,进而对密韵楼藏元刻本的版本来源有所推断。首先,密韵楼藏元刻本多有与大德本不同而反与宋刻本、金刻本同者,以卷九为例,列表说明之:

表1 密韵楼藏元刻本异于大德本而同于宋、金刻本情况举例

(续表1)

密韵楼藏元刻本这些与大德本不同而反与宋刻本、金刻本相同之处,反映了密韵楼藏元刻本与大德本所依据底本的不同。密韵楼藏元刻本与大德本无直接版本关系,当分属不同的版本系统,而密韵楼藏元刻本的底本亦当为较早刊本。

其次,同时存在的情况是,密韵楼藏元刻本与宋刻本、金刻本、大德本均不相同,依然以卷九为例:

(续表2)

以上所列密韵楼藏元刻本与宋刻本、金刻本、大德本的不同主要有三种情况,一种是由于密韵楼藏元刻本的疏漏所致的谬误,这些谬误是在比勘之后可以立即做出判断的;一种是密韵楼藏元刻本与其他几种版本虽然不同,但都文从字顺,一时难以判断正误;还有一种情况是密韵楼藏元刻本正确,可补大德本阙误。仅以表2而论,所举密韵楼藏元刻本异于宋刻本、金刻本、大德本的例证共有16条,其中密韵楼藏元刻本有误者5例,分别是密韵楼藏元刻本《为人后议》中“岂有制服之重如此”“或以谓欲绝其名者,盖恶其为二,而使欲之为一”“以礼厌之,则亲之后者相与为轻,而为人后之道尽矣”,《救灾议》中“近空塞之地,失耕桑之民”及《公族议》中“陪臣之俗耳”5处,前4处通过与其他版本相对比,可知晓其讹误,第五处《公族议》中“陪臣之俗耳”的前后文抄录如下:“盖《诗》‘裳裳者华’,刺时弃贤者之类,绝功臣之世,而传栾、郄、胥、原、狐、续、庆、伯,陪臣之俗耳,其降在皂隶。”从前后文义可知,曾巩文章原意当为“陪臣之族”,密韵楼藏元刻本误。密韵楼藏元刻本正确而大德本有误者2处,分别是密韵楼藏元刻本《讲官议》中的“不愤悱不启发”和“未果有师道也”,大德本分别作“不愤悱启发”和“未有果师道也”,文义不通。其余9处,皆只能两存之。

表2 密韵楼藏元刻本异于宋刻本、金刻本、大德本情况举例

密韵楼藏元刻本与宋刻本、金刻本、大德本均有相同与不同之处,更加揭示了其版本来源的特殊性。前面已经提及,大德本的底本当为丁思敬从曾留耕公那里所得的善本,而密韵楼藏元刻本的底本虽不可知,大致可推论如下:密韵楼藏元刻本所据底本谬误虽多,有些地方却不失早期刻本的原貌;密韵楼藏元刻本为元初刻本,但应迟于大德本(因附有丁思敬跋)。因此,将密韵楼藏元刻本作为大德本的一个参校本来使用,庶可帮助我们略窥更早刻本之形态,以弥补宋刻本、金刻本均非全本之遗憾。

二 正统本、成化本对密韵楼藏元刻本的重刻与递修

明代最早之正统本刊行以前,《元丰类稿》传本稀少,邹旦《重刻元丰类稿附录》附常州郡学司训、临川聂大年诗云:“南丰刻本兵燹余,内阁所藏天下无。”赵琬《重刊元丰类稿跋》:“顾今欧、苏、王三集世有印本,独曾集散逸无传,近世士大夫家盖少得见其全集者。”正统本所谓“重刻”“重刊”者,皆相对于其底本而言。而其底本即为密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》。理由有二:其一,二者文本内部极为一致;其二,二者行款极为相似。关于第一点,可详见后文表4之对勘。表4所举密韵楼藏元刻本与金刻本、大德本不同之处共25例,其中23处正统本与密韵楼藏元刻本完全一致,仅有2处正统本异于密韵楼藏元刻本。一处为密韵楼藏元刻本《黄金》诗“囊中黄金如有神”句中“囊”字,正统本与金刻本、大德本同,均作“槖”字;另一处为密韵楼藏元刻本《胡使》诗“中厚相观叹失色”句中“厚”字,正统本与大德本同,均作“原”字。这两处不同的产生,是因为正统本除了用密韵楼藏元刻本作底本之外,还用了其他本子作为参校。正统本所附姜洪《重刊元丰类稿序》:“过宜兴,访友人邹大尹孟旭,宿留累日,为洪道其始得《类稿》写本于国子司业、毘陵赵公琬,谋刻之,继又得节镇南畿、工部左侍郎、庐陵周公忱示以官本,彼此参校,刻梓成矣,试为我序之。”赵琬《重刊元丰类稿跋》:“予钞录此本,藏之巾笥久矣。”则邹旦刻《南丰先生元丰类稿》时所得之本有两种,一为赵琬的手写本,一为周忱所示官本。

表4 早期刻本与明代诸刻对勘举例

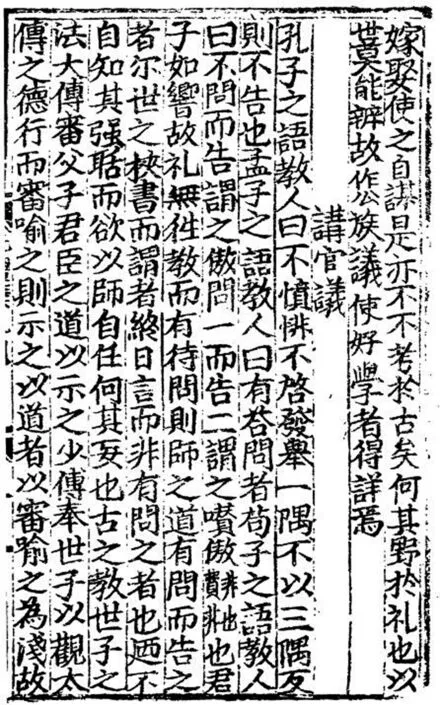

对于赵琬手写本与周忱所示官本在正统本刊刻中所扮演角色的辨析,就要涉及第二点即密韵楼藏元刻本与正统本二者行款的问题了。正统本与密韵楼藏元刻本均为半叶十一行,行二十一字,且密韵楼藏元刻本的有些特殊行款,正统本也照样刻之。如图1、图2:

图1 《四部丛刊》影印密韵楼藏元刻本第九卷书影(一)

图2 正统本第九卷书影(一)

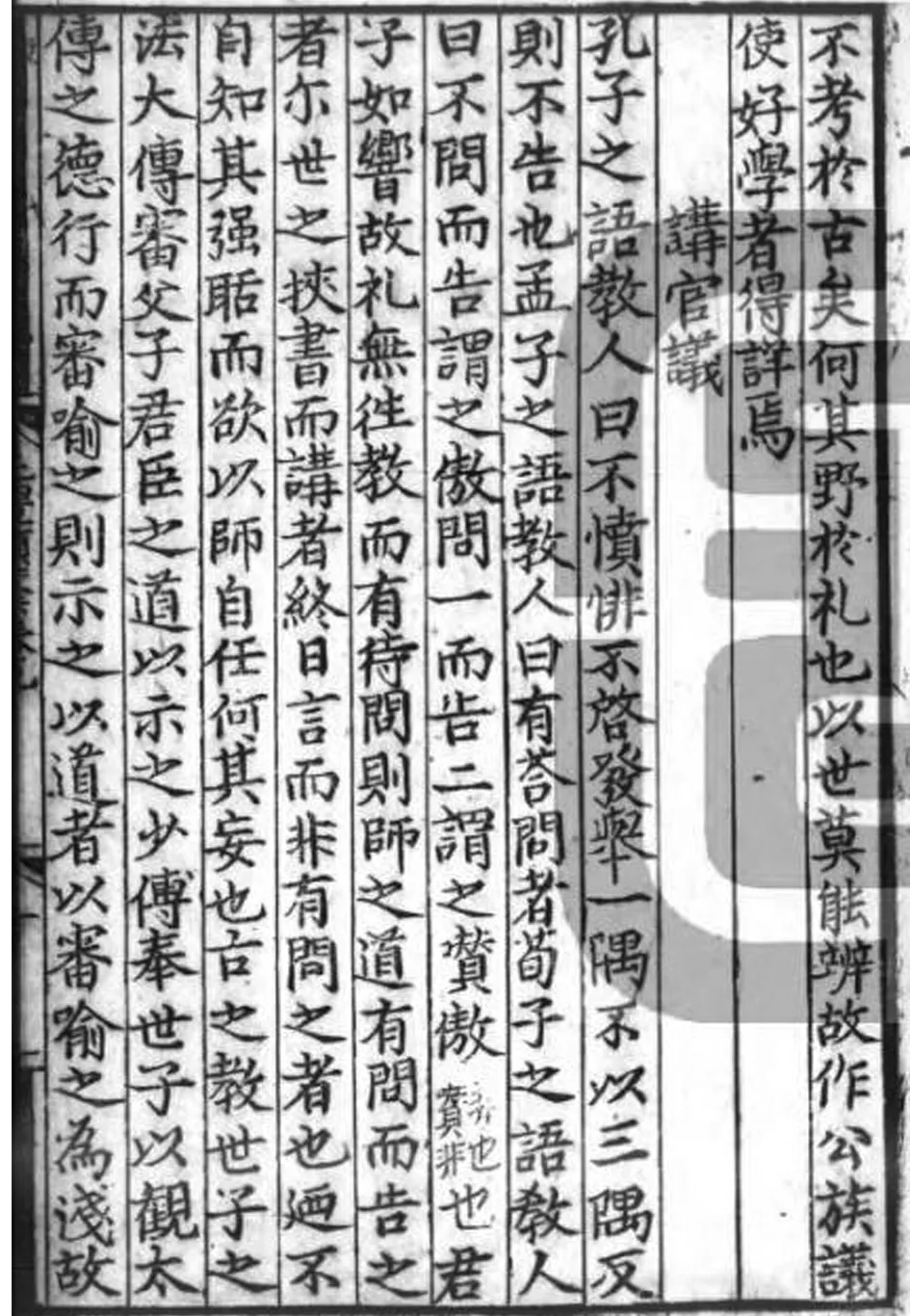

图3 《四部丛刊》影印密韵楼藏元刻本第九卷书影(二)

图4 正统本第九卷书影(二)

此叶“治其”“利其”四字本来亦是正文而非小注,该处句读应为“商得治其货贿,工得利其器用”,两种刻本又同样将这四个字刻为双行小字。这种情况绝非巧合,只能说明正统本不仅是以密韵楼藏元刻本为底本,而且邹旦所得密韵楼藏元刻本一定为刻本,而非赵琬的《类稿》写本,否则此等行款不会如此相似。故此亦可知,密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》为明初官府所收藏的“官本”。邹旦自周忱处得此官本,以之为底本,以赵琬的《类稿》写本为参校,刻成正统本《南丰先生元丰类稿》。

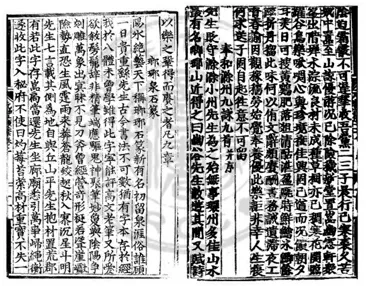

成化本为明成化六年(1470)南丰知县杨参所刊,杨参所据之本向来认为即元大德本,《天禄琳琅书目后编·元版集部》:“明成化时南丰知县杨参重雕远逊初刊(大德本)矣。”然而事实并非如此。《四部丛刊书录》指出,密韵楼藏元刻本“其版明初尚在,一修于正统丁卯,再修于成化壬辰”,点出了密韵楼藏元刻本和正统本、成化本之间的关系,但不够准确。正统本虽有明显的依据密韵楼藏元刻本刊刻的痕迹,却并未用密韵楼藏元刻本的原书版,应当仅是据书雕版。而成化间杨参刊刻时,却得到了密韵楼藏元刻本的原书版。比如成化本的目录部分就是用的密韵楼藏元刻本原书版,字迹、版本样式皆完全相同,仅是目录结束处在旧板上新刻了牌记曰“成化壬辰秋八月良旦南丰县绣梓重刊”,并将“卷之五十”下补刻“一”字(因密韵楼藏元刻本前面已有“卷之五十”,此处本该为“卷之五十一”)。如图5、图6:

图5 《四部丛刊》影印密韵楼藏元刻本目录书影

图6 成化本目录书影

密韵楼藏元刻本的原书版到成化年间已然不全,或损毁严重,不能使用。故而在这些原书版的基础之上,杨参又进行了补刻,将全书补齐。如图7:

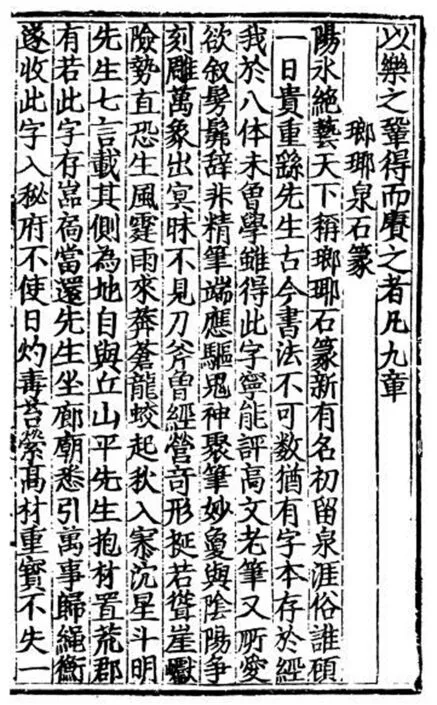

图7 成化本第二卷书影

从图7可以明显看出两种刻版的不同。左边清晰疏朗,乃杨参新刻之版。右边因书版年久磨损,故墨迹粗重,模糊漫漶,且有裂痕,观其字迹、版本特征,皆与图8密韵楼藏元刻本完全一致。两相对比,不难看出,右侧从“阴迫”至“赋诗”一叶,成化本与密韵楼藏元刻本为同一书版,唯密韵楼藏元刻本字迹清晰,且无裂版,说明其印刷之时,版刻较新。而成化本则为后印。亦可看出,自“以乐之”开始,两书虽然内容没有差别,然其字形已多不一致,该叶为杨参新刻更无疑问。

图8 《四部丛刊》影印密韵楼藏元刻本第二卷书影

这种情况贯穿了成化本的始终,如第一卷:

1.自“南丰先生元丰类稿卷之一”至《南源庄》“屈椽小栋随”,为密韵楼藏元刻本原书版,共两叶。

2.自《南源庄》“时具”至《侯荆》“偶邀礼数车上足”,为杨参新刻,共两叶。

3.自《侯荆》“暂饱腥膻馆中侈”至《冬暮感怀》“浮阳壮犹矜,柰”,为密韵楼藏元刻本原书版,共两叶。

4.自《冬暮感怀》“至一岁除”至本卷末,为杨参新刻,共四叶。

除此之外,成化本在用密韵楼藏元刻本原书版印刷的时候,还对书版有剜改的痕迹。可见成化本也对之做了一定的校勘工作。仅以卷九为例,列表如下(见表3):

表3 成化本剜改密韵楼藏元刻本原书版情况举例

表3中所列成化本剜改之字,“于其”“及”“君”“足”四处与宋刻本、大德本和正统本相同;“族”“功”二字与宋刻本、大德本相同;“讲”字与大德本、正统本相同;“祢”字宋刻本作“猕”,大德本作“祢”,密韵楼藏元刻本与正统本作“称”。则成化本剜改之字多有他本作为依据,乃是杨参对密韵楼藏元刻本进行校勘的成果。且详观上下文,成化本所剜改之字多为密韵楼藏元刻本之讹误。由此我们可以大致知晓,成化本与密韵楼藏元刻本存在着递修关系,成化本用了相当数量的密韵楼藏元刻本原书版,并对之进行了一定的校勘工作。

综合来看,明代最早的两种《南丰先生元丰类稿》刻本——正统本和成化本都与密韵楼藏元刻本有着直接的传承关系。先是宜兴令邹旦从周忱处得到明初政府所收藏的“官本”即密韵楼藏元刻本,于正统十二年(1447)据之刻成明代最早的《元丰类稿》刻本正统本。其后二十余年,南丰令杨参机缘巧合之下得到了密韵楼藏元刻本的原书版,谢士元为成化本所作《重刻元丰类稿跋》云:“乃以宜兴旧本命工翻刊以传。”仅言据宜兴本翻刻,不提该书版,当是因为杨参并未见到密韵楼藏元刻本原书,故亦未知书版来历,仅依据邹旦刻本补齐密韵楼藏元刻本原书版的缺损部分,并依据他本稍做校勘,于成化八年(1472)刊行,是为成化本。

三 密韵楼藏元刻本为明代诸刻共同祖本

密韵楼藏元刻本的来源虽无法明确,其流裔却比较明晰,明代诸刻虽彼此转相递刻而时有正讹匡谬,但总体而言,基本都是来源于密韵楼藏元刻本这一共同祖本,而非此前所认为的大德本。这种情况一直到清代方有所改观。故此,后世对于明代诸刻方有“踵讹承谬”之讥。关于明代诸刻与密韵楼藏元刻本的传承关系,仍须通过文本对勘来证实。故以第一卷为例列表说明之:

由表4可以看出,当密韵楼藏元刻本与金刻本、大德本不同的时候,明代诸刻往往与密韵楼藏元刻本一致。如密韵楼藏元刻本《寄孙之翰》诗“百年旧叟休田闾”句中“闾”字,大德本作“庐”,而明代诸本皆从密韵楼藏元刻本作“闾”;又如密韵楼藏元刻本《黄金》诗“道旁白日忽再去”句中的“去”字,金刻本、大德本均作“出”,而明代诸本皆从密韵楼藏元刻本作“去”。更为明显的是,有时甚至密韵楼藏元刻本存在的明显谬误,明代诸刻也原样继承了下来,亦即前代所言“踵讹承谬”。如大德本《茅亭闲坐》“岂惟智所拙,曾是力难任”句中“惟”字,密韵楼藏元刻本作“谁”,其后明代诸本皆从之而作“谁”,该句本为前后递进关系,作“谁”难以通解,当以“惟”为是。这些足可以说明,明代诸刻的实际祖本并非大德本,而是密韵楼藏元刻本。

另外,少数明代刻本有时会出现与密韵楼藏元刻本不同而与金刻本、大德本相同的情况。比如大德本《寄舍弟》诗“空江挂风席”句中的“挂”字,金刻本作“掛”,密韵楼藏元刻本误作“桂”,之后正统本、成化本、隆庆本、万历本随之而误,均作“桂”,仅有王忬本和崇祯本作“挂”,此当为王忬刊刻时见到了大德本的部分内容或其他传抄资料,崇祯本则依照王忬刻本而改正。这种后出刻本依据前一种刻本而改字的情况可以使我们清晰看见明代诸刻的“递刻”痕迹。

四 清代刻本的承袭与校刻

仅从表格而言,这些明代刻本刊刻之时,应当都未见到全部的大德本,更无以之为底本进行翻刻、整理之本。实则,有明一代,大德丁思敬刻本并非一直深藏秘府、没有私人收藏,目前藏于中国国家图书馆的大德本《元丰类稿》私家藏印众多,有“古吴王氏”“王履吉印”“江左”“竹坞”“翠竹品示”“玉兰堂”“五峰樵客”“曲阿孙氏禹见珍玩”“孙云翼印”“曲水山房”“蜀山草堂”“拙讷隐者”“照庵”“季振宜字诜兮号沧苇”“季振宜读书”“季应召印”“浡海”“徐健庵”“乾学”“经训堂王氏之印”“琴德一字兰泉”“青浦王昶”“朱筠之印”“椒华吟舫”“大兴朱氏竹君藏书之印”“朱锡庚”“朱庭翰印”“滇生过眼”“滇生”“臣许乃普”“堪喜斋书画印”“海源阁”“杨东樵读过”“东郡杨氏宋存书室珍藏”“杨以增印”“至堂”“聊城杨氏宋存书室珍藏”“杨绍和印”“绍和彦和”“彦和珍玩”“杨保彝藏本”“世德雀环子孙洁白”等,说明该书曾辗转收藏于明王宠、文征明、文伯仁、孙云翼、清季振宜、徐乾学、王昶、朱筠、朱锡庚、徐乃普、杨以增、杨绍和、杨保彝等处。其中年代最早者文征明,生于成化六年(1470),卒于嘉靖三十八年(1559);其次王宠,生于弘治七年(1494),卒于嘉靖十二年(1533)。则该书最迟明嘉靖年间即已收藏于民间。尽管如此,嘉靖之后的《元丰类稿》刻本也仅仅只是将很少量的字改为了与大德本相同,如大德本《青云亭闲望》诗“山乱寒潮涌”的“潮”字,密韵楼藏元刻本、正统本、成化本均作“湖”,自王忬本开始重新改为“潮”,隆庆本、万历本、崇祯本从之。又如大德本同首诗“缥缈佳气捧”句的“佳”字,密韵楼藏元刻本、正统本、成化本作“加”,自王忬本复改为“佳”,隆庆本、崇祯本从之。然这种情况毕竟很少,嘉靖之后刻本的大部分内容仍是与明代前期刻本一脉相承。

入清之后,情况并未立即发生改变,直到何焯借徐乾学传是楼所藏的大德本《元丰类稿》,将之视为宋本进行校勘,而后顾崧龄又据何焯校本进行校刻,曾巩《元丰类稿》才算有了一个容易得到且较为可读的本子。顾崧龄《曾南丰全集跋》:“侧闻屺瞻何太史焯每慨藏书家务博而不求精,故即近代通行之书多所是正,而先生集亦尝假昆山传是楼大小字二宋本相参手定,其副墨在同年友子遵蒋舍人杲所,因请以归,于是复参相校雠。凡宋本与诸本异同者,僭以鄙意折衷其间。”然顾刻本毕竟是据何焯校本进行的校勘,并非亲见大德本,故多有漏校。《四库全书总目》卷一百五十三:“然何焯《义门读书记》中有校正《元丰类稿》五卷。其中有如《杂诗五首》之颠倒次序者、有如《会稽绝句》之妄增题目者、有如《寄郓州邵资政》诗诸篇之脱落原注者。其他字句异同、不可殚举。顾本尚未一一改正。”

非但如此,经过这种多次传刻,明代刻本新出现的一些讹误也为顾刻所继承。如大德本卷一《冬暮感怀》诗“奈此一岁除”,“此”字最早由成化本改为“至”,其后王忬本、隆庆本、万历本、崇祯本、顾刻本皆从之,而大德本、密韵楼藏元刻本、正统本均作“此”,观前文“一腊今已半,浮阳壮犹矜”,此句乃实写所见所闻所感,当以“此”字为是。又如大德本卷一《寄孙之翰》“秋归愿事九江获,夜出未倦安丰渔”句中“倦”字,密韵楼藏元刻本、正统本、成化本、王忬本、顾刻本作“捲”,隆庆本、万历本、崇祯本作“倦”,此处顾刻本显然是承袭了密韵楼藏元刻本、正统本、成化本、王忬本的错误,而未能更正。

从《元丰类稿》的递刻过程,我们可以感受到古人读书、刻书之艰难。明代诸刻的“踵讹承谬”全因未得善本之故,即便清代顾崧龄“俾是刻得免踵讹承谬之诮,抑且搜取遗珠,幽而复光,以遂崧龄修瓣香之敬”,亦因未能亲见大德本而终难免有“踵讹承谬”之处。而对于古人难之又难之事,在今天已是极其简单的了,大德本《元丰类稿》已于2018年由国家图书馆出版社影印出版,非但如此,由以上论述更知道,明清诸刻的祖本即是密韵楼藏元刻本《南丰先生元丰类稿》,该本舛误虽多,然究为难得之元刻本,且底本来源异于大德本,足可以资参校。叶德辉《郋园读书志》卷八曾提出:“既知杨参本为重雕元本,则《四库》何不以大德本著录,再以南宋巾箱本参校,成一完书?乃见不及此,龂龂于顾、何两本校勘详略之辨,何许子之不惮烦耶?”今天我们依然可以提出此一问题,《元丰类稿》递刻源流如此清晰,整理本所用底本何必拘泥于所谓“校勘精、流传广、影响大”之顾崧龄刻本呢?如能以最古、最完整而又校勘精审的大德本为底本,以宋刻本、金刻本、密韵楼藏元刻本为参校本,间及明清诸刻本,或可在目前条件下尽可能地接近《元丰类稿》原貌。