Carlson后外侧入路与后正中入路置入“T”型锁定钢板治疗胫骨平台后外侧骨折的疗效

2021-08-18曾可培罗志勇丁培根曾清明

曾可培,罗志勇,丁培根,高 峰,曾清明

1.武警四川总队医院外三科,四川 乐山 614000;2.西藏自治区人民医院驻成都办事处医院骨科,成都 610041;3.重庆市潼南区人民医院骨科,重庆 402660

胫骨平台骨折是由高能量或低能量创伤引起的复杂损伤,胫骨平台后外侧受到股骨髁轴向暴力累及后外侧平台骨折在临床中十分常见[1]。切开复位内固定是治疗胫骨平台骨折的金标准,解剖性关节复位和稳定内固定是影响其远期疗效的重要因素。但由于胫骨平台结构复杂,平台后方被胫神经、腓总神经、血管分支覆盖,显露骨折碎片较为困难,操作难度大,常存在复位不足的情况,临床往往需要进行截骨术(如腓骨头截骨术)以获得良好的手术视野,增加手术创伤[2]。良好的手术入路应能够提供充足的手术视野,降低钢板固定难度,保护软组织,减少和避免并发症,因此选择合理的手术入路十分关键[3]。鉴于此,本研究前瞻性分析2017年3月—2019年1月武警四川总队医院外三科收治的92例胫骨平台后外侧骨折患者,比较经Carlson后外侧、后正中两种入路方式内固定方法在胫骨平台后外侧骨折的疗效。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄>18岁;(2)经胫骨平台正侧位X线片及CT三维重建图像证实为胫骨平台后外侧骨折;(3)后外侧胫骨平台凹陷>2mm和(或)增宽>5mm;(4)均行切开内固定治疗,具备手术指征。排除标准:(1)骨筋膜室综合征、开放性骨折、多发伤、病理骨折、合并颅脑损伤或内脏损伤;(2)合并骨质疏松、骨肿瘤、骨代谢性紊乱;(3)受伤前无患肢功能障碍或残疾;(4)合并血管或神经损伤;(5)既往膝关节手术病史、类风湿关节炎、骨关节炎。随机数字表法将患者分为后外侧入路组、后正中入路组,每组各46例。两组患者性别、年龄、Schatzker分型、致伤原因、受伤至手术时间比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究获得笔者医院医学伦理委员会批准(WJ20161229378),患者及其家属知情同意并签署同意书。

表1 两组患者一般资料比较

2 手术方法

术前常规跟骨或皮肤牵引,药物抗凝消肿治疗,肿胀消退后进行手术治疗,由同一团队主任医师操作,采用静吸复合全身麻醉。Carlson后外侧入路:患者取俯卧位,于膝关节后外侧自腓骨头平面上方3cm沿腓骨头内侧向远端垂直延伸,作一长约10cm纵形切口,游离保护腓肠外侧皮神经、腓总神经,外侧牵引腓总神经,于腓肠肌外侧与比目鱼肌间隙进入,分离比目鱼肌部分腓骨起点,将比目鱼肌与腓肠肌外侧牵向内侧,纵形分离劈开腘肌,显露膝关节囊及平台后外侧骨折端,打开关节囊,直视下复位骨折块克氏针固定,C型臂X线机透视确认骨折块恢复或接近正常位置。将“T”型锁定钢板紧贴于胫骨平台后外侧,采用加压螺钉固定。对于出现关节面塌陷,无移位变宽患者,采用顶棒自胫骨平台下方骨窗撬拔复位,取自体髂骨填充。后正中入路:患者取俯卧位,自股二头肌内侧→腘窝下至腓肠肌→腓肠肌内、外侧头间隙作一长约15cm纵形切口,游离腓总神经,将股二头肌外侧头连同腓总神经牵向外侧,股内侧肌群牵向内侧,劈开比目鱼肌腱弓,外侧牵开腘、胫动静脉,显露膝关节囊后打开,直视下复位胫骨平台后外侧骨折块。克氏针固定,C型臂X线机透视确认骨折块恢复达或接近正常位置。将“T”型锁定钢板紧贴于胫骨平台后外侧,采用加压螺钉固定。其他处理同上。术后弹力绷带加压包扎患肢,抬高患肢,手术3d后进行被动患肢锻炼,术后4~6周部分负重,复查骨折愈合后可完全负重。

3 观察指标

(1)记录两组手术和术后骨折恢复相关指标。(2)膝关节功能:分别于术前及术后1、3、6、12个月评估膝关节功能。美国纽约特种外科医院(HSS)评分从疼痛、功能、活动度、肌力等评估,膝关节功能越好得分越高[4]。Rasmussen评分从疼痛、行走、关节活动度和稳定性等进行评估,满分30分,分数越高代表膝关节功能越好[5]。(3)影像学指标:术后12个月拍摄正侧位X线片,测量膝关节胫骨平台内翻角和后倾角。沿平台面内侧缘作机械轴垂线,沿胫骨平台面作机械轴切线,两者相交的夹角作为内翻角。后倾角以胫骨中上段前侧骨皮质切线的垂线为参照线,胫骨平台与其夹角即为后倾角。(4)疼痛程度和生活质量:分别于术前及术后1、3、6、12个月评估疼痛程度和患者生活质量。视觉模拟评分(VAS)采用一个标有0~10刻度的长10cm的尺子让患者根据自我痛感进行打分,0代表无痛,10代表剧痛,分值越高疼痛越明显[6]。欧洲五维健康量表(EQ-5D)一部分从活动、自我照顾、日常活动、疼痛、心理评价患者客观生活质量,另一个部分为患者根据主观感受进行直观式模拟评分,用一长20cm标有20个刻度的尺子(1个刻度5分,分值0~100分)[7]。EQ-5D最终得分采用日本时间权衡法(time trade-off,TTO)效用值换算表计算,分值越高,健康状态越好[8]。(5)并发症:包括复位不良、患肢疼痛、骨折延迟愈合、畸形愈合、内固定松动或断裂、膝关节翻畸形、骨折再移位、膝关节活动受限等。

4 统计学分析

结 果

1 两组手术和术后骨折恢复相关指标比较

后外侧入路组切口长度、骨折显露时间、手术时间、术中出血量均少于后正中入路组(P<0.05),但骨折愈合时间、完全负重时间与后正中入路组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组手术和术后恢复相关指标比较

2 两组膝关节功能比较

两组术后HSS评分、Rasmussen评分变化差异有统计学意义(P<0.05),HSS评分、Rasmussen评分均逐渐前增高(P<0.05),后外侧入路组术后1、3、6、12个月HSS评分、Rasmussen评分高于后正中入路组(P<0.05),见表3。

表3 两组膝关节功能评分比较分)

3 两组影像学指标比较

两组术后12个月胫骨平台内翻角、胫骨平台后倾角比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组影像学指标比较

4 两组VAS、EQ-5D指数比较

两组VAS、EQ-5D指数变化差异有统计学意义(P<0.05),VAS逐渐降低、EQ-5D指数逐渐增高(P<0.05),后外侧入路组术后1、3、6、12个月VAS低于后正中入路组(P<0.05)、EQ-5D指数高于后正中入路组(P<0.05),见表5。

表5 两组VAS、EQ-5D指数比较

5 两组并发症比较

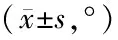

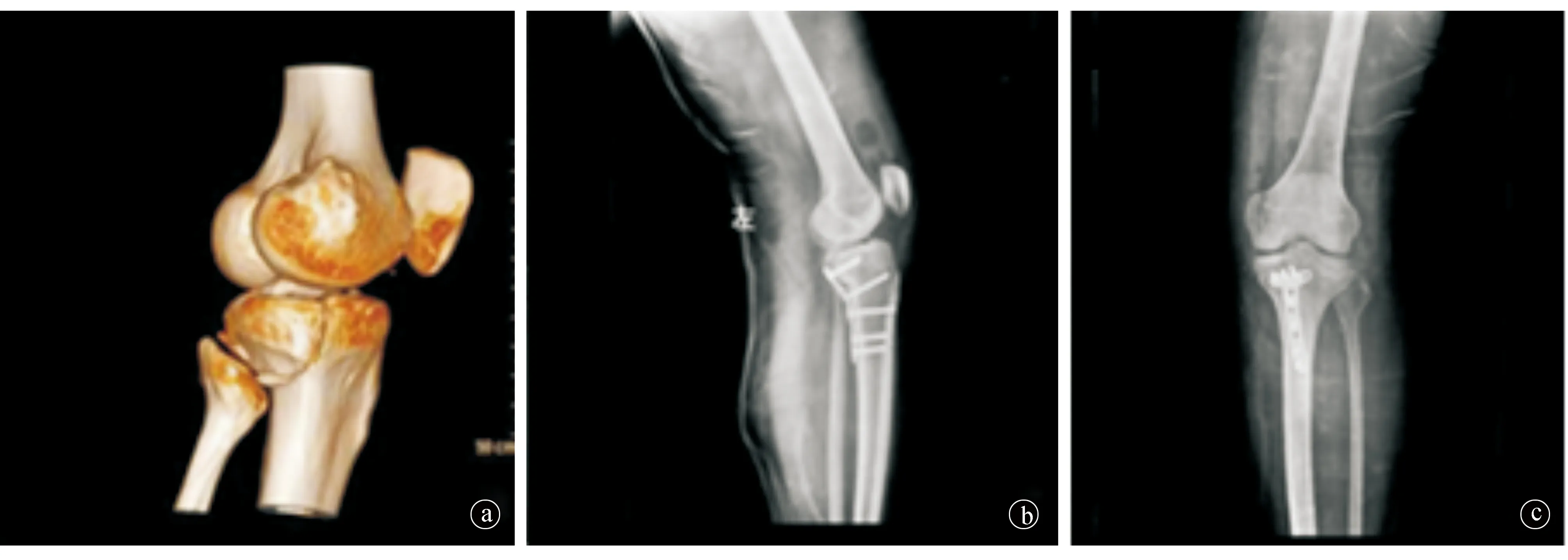

两组术后均未出现复位不良、骨折延迟愈合、畸形愈合、内固定松动或断裂、膝关节畸形和骨折再移位等并发症。后外侧入路组出现1例膝关节活动轻微受限,发生率为2.17%(1/46);后正中入路组出现2例膝关节轻度活动障碍,1例患肢疼痛,发生率为6.52%(3/46),出现并发症患者均对症处理。两组并发症发生率比较差异无统计学意义(χ2=1.046,P=0.307)。典型病例见图1、2。

图1 患者女性,45岁,道路交通伤致左侧胫骨平台后外侧骨折,Schatzker分型为Ⅱ型;入院后行Carlson后外侧入路左胫骨平台切开复位,“T”型锁定钢板内固定。a.术前CT三维重建显示左侧胫骨平台后外侧骨折;b.术后3d侧位X线片示骨折复位良好;c.术后12个月X线片示内固定完好,关节面解剖复位

图2 患者男性,47岁,高处坠落伤致左侧胫骨平台后外侧骨折,Schatzker分型为V型;入院后行Carlson后正中入路左胫骨平台切开复位,“T”型锁定钢板内固定。a.术前X线片显示左侧胫骨平台后外侧骨折;b.术后3d正位X线片示关节面高度、骨折块复位满意;c.术后12个月侧位X线片示骨折线模糊,有连续性骨痂通过骨折线

讨 论

屈膝外翻暴力可导致胫骨平台外侧塌陷、骨折块劈裂和后外侧骨折。“T”型解剖锁定钢板与胫骨平台后外侧结构吻合良好,钢板的倾斜边缘和低轮廓降低钢板突出的风险和神经肌肉损伤,具有较好的固定效果和生物相容性,是治疗胫骨平台骨折的可靠方法[2]。目前后外侧胫骨平台骨折手术入路方法众多,包括改良前外侧入路[9]、腓骨头上入路[10]、经腓骨截骨入路[11]、后侧正中入路[12]、Frosch入路[13]等,前外侧手术入路由于腓骨头阻挡,无法实现对后外侧和后内侧碎片进行复位和固定,合并冠状面骨折时内侧钢板不能提供足够的稳定性[9]。腓骨头上入路需行外侧胫骨平台截骨[10],经腓骨截骨入路虽可充分暴露骨折碎片,但过程繁琐,增加手术创伤。按照切开复位内固定原则,选择后方入路可达到最佳复位和钢板/螺钉放置效果,但腘窝解剖结构特殊,分布重要血管和神经,因此后方入路的选择十分关键。后正中入路、Carlson后外侧入路、Frosch入路均为后方入路,Frosch入路虽可从后侧直视下显露腓总神经和腘动脉,复位骨折端,但由于胫骨平台下方存在胫前动脉分支,不易显露远端腘动脉,且放置钢板困难。为此本研究选择正中入路、Carlson后外侧入路,并比较其在胫骨平台后外侧骨折治疗中的应用效果。

后正中入路可在一个切口下显露胫骨平台后柱,直视下复位骨折端,固定外侧平台,无需腓骨截骨[12],但后正中入路切口相对较长,对组织创伤大。另外该入路需要劈开比目鱼肌并向外剥离,并结扎腘血管分支,可导致术后关节后方粘连。后正中入路需要医师熟练掌握腘窝解剖结构,术中需仔细辨别分离胫前动静脉、腓总神经,对医师操作水平要求较高。Carlson后外侧入路自腓肠肌外侧与比目鱼肌间隙进入,避开重要血管和神经,解剖相对容易,术中无需过分牵拉周围神经血管,可全面显露膝关节囊和胫骨平台后外侧[14]。该入路容易实现胫骨平台压缩骨折块的复位,平台间植骨,锁定钢板内固定,可恢复和保持关节面高度以及胫股关节对应关系,尤其适用于单纯压缩性骨折患者[15]。对于合并腓骨小头骨折可一并处理,恢复股二头肌及膝关节外侧副韧带张力,利于术后膝关节的稳定以及早期功能锻炼[16]。与后正中入路比较,Carlson后外侧入路经过部位解剖结构简单,便于操作,并能减轻对软组织损伤,利于术后膝关节功能恢复。本研究结果也表明后外侧入路组切口创伤小,操作简单,可缩短手术时间。两组术后12个月胫骨平台内翻角、胫骨平台后倾角比较差异无统计学意义,说明两种入路方式均可达到有效的复位效果。后外侧入路组术后12个月HSS评分、Rasmussen评分较后正中入路组高,验证了Carlson后外侧入路在胫骨平台后外侧骨折术后膝关节功能恢复方面的优势,这在韩滔等[17]的报道中可加以佐证。分析原因为Carlson后外侧入路对腘窝软组织结构破坏程度小,而后正中入路切口大,剥离组织广泛,影响术后组织血液和营养供应,不利于膝关节功能恢复。本研究结果也表明Carlson后外侧入路术后患者痛苦小,生活质量高。

Carlson后外侧入路在操作中应注意以下几点[18-19]:(1)仔细分离和保护腓总神经,如果视野遮挡,不能准确识别,可自腓骨颈逆方向探查,游离软组织,减少腓总神经牵拉损伤。(2)入路经过腘窝后外侧肌群位置较深,显露关节平面相对困难,可适当屈曲膝关节,降低腘窝后外侧肌群张力,方便操作。与Frosch入路比较,Carlson后外侧入路可减小手术切口,并能直视下复位骨折端,但Carlson后外侧入路无法处理前外侧平台骨折,而Frosch入路采用双窗口进入,可同时处理前外侧和后外侧平台骨折,对于复杂胫骨平台骨折处理更具优势。但是Frosch入路难度相对较大,对医师解剖知识掌握和经验要求较高,临床应根据骨折分型,选择最合适的入路。

综上,Carlson后外侧、后正中两种入路均可充分暴露胫骨平台后外侧骨折端,获得坚强内固定效果。与后正中入路相比,Carlson入路创伤小,操作简单,更有利于膝关节恢复,减轻疼痛程度,提高患者生活质量,因此在胫骨平台后外侧骨折治疗中使用Carlson后外侧入路更为适合。