小学数学典型错例分析及矫正策略

2021-07-21刘爱东

○刘爱东

数与代数

【错例】

计算下面各题,能简算的要简算。

正确答案:

【诊断】

1.信息负迁移干扰思维。

运用凑整进行简便计算的关键是数、运算符号及运算顺序相配合,三者缺一不可。受“能简算的要简算”的要求影响,第(1)小题,学生过度关注了数、运算符号能否凑整,而忽略了运算顺序是否正确;第(2)小题,把乘法分配律错误地运用到了除法计算中。

2.缺乏正确审题的意识。

学生良好的审题习惯还没有真正养成,书写之前,没有做到仔细观察、厘清运算顺序,而是凭经验、根据数据凑整做题。同时,学生对算理还没有真正理解和掌握,导致审题时抓错“关键点”。

【对策】

1.经历算理算法提炼过程,培养良好习惯。

教师要注重引导学生经历计算方法的形成过程,深入分析内在道理,引导学生多问几个“为什么”。只有在算理算法的指导下,厘清运算顺序,才能根据数和运算符号的特点,确定是否可以进行简便计算,为培养良好的审题习惯打下基础。

2.注重培养整体建构意识,加强题组辨析。

教学中,教师要注重引导学生经历细心审题、书写步骤、检验结果的完整过程。要让学生把整个的思考过程,都在简便计算的过程中呈现出来。要精心设计题组练习,并揭示可能的解题错误,引导学生融错学习,积累经验,使错例成为学生正确计算的宝贵资源。

3.加强简便计算应用练习,培养数学素养。

对于明确要求简便计算的习题,学生大都能简便计算,而对于没有明确要求但内含简便计算的习题,学生常常不敢使用或忽略了。不妨引导学生多关注生活中简便计算应用的简洁性,促进学生主动应用简算方法,解决实际问题。

【练习】

计算下面各题,能简算的要简算。

【错例】

计算下面各题,能简算的要简算。

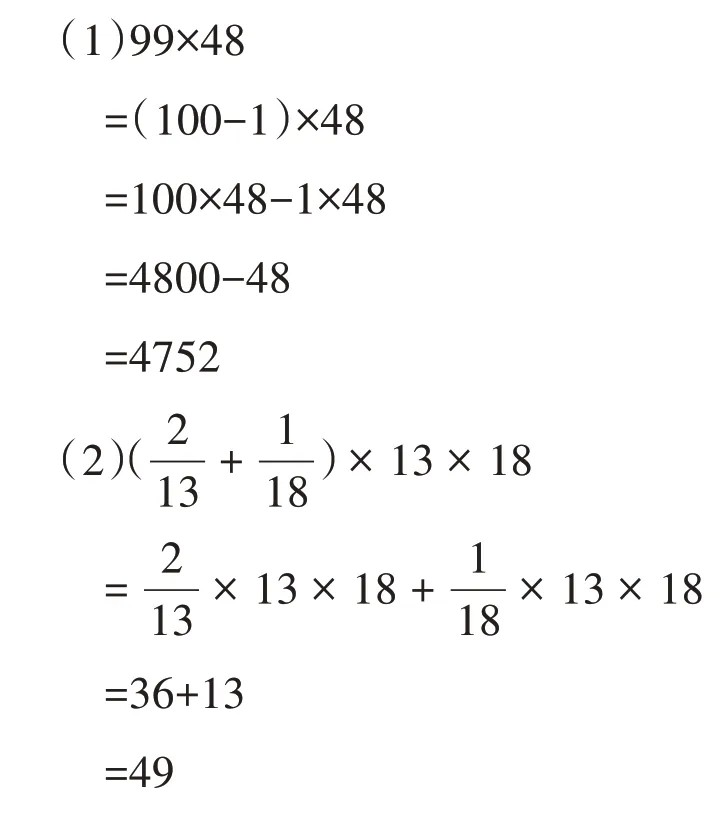

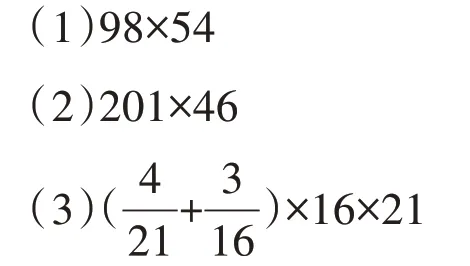

正确答案:

【诊断】

1.对运算律的错误表征与解读。

从解题过程来看,学生有应用运算律进行简便计算的意识,但由于对运算律和运算性质的理解只停留在表面,缺乏实质性把握,导致实际计算时不能灵活应用,产生错误。

2.缺乏对计算结果合理性的判断。

受计算速度要快的内在心理影响,学生简便计算时,通常缺少对计算结果合理性进行判断这一步,导致对明显的错误结果“视而不见”。比如通过估算,可以判断计算的结果是否合理。第(1)题,通过口算两个乘数个位上数相乘的积9×8=72,可以确定原式积的个位一定是2,由此判断结果4799 一定是错误的。

【对策】

1.重视运算律的多元表征与解读。

教学时,一方面,要引导学生根据运算意义选择合适的方法;另一方面,则要启发学生联系现实背景,多角度解释简便计算的过程。比如,99×48,可以表示求99 个48 相加的和是多少,而99 个48 等于100 个48 减去1 个48,所以99×48=100×48-1×48;也可以创设购物情境:“每个书包48 元,买99 个书包一共需要多少元?”可以先算100 个书包的价钱,再从中减去一个书包的价钱,即99×48=100×48-1×48。

2.加强计算结果合理性的判断。

教师要舍得花时间,培养学生做题前认真审题、合理选择方法、规划计算过程,做题后主动反思、多角度判断计算结果合理性的良好习惯,逐步提高计算的正确率。

【练习】

计算下面各题,能简算的要简算。

【错例】

A.两条一样长 B.第一条长

C.第二条长 D.无法比较

正确答案:

D

【诊断】

1.具体数量与分率区分不清。

学生对于分数的两种表示方式的理解比较模糊,没有真正理解“分数既可以表示一个具体的数量,也可以表示两个数量之间的倍数关系(分率);当表示具体的数量时带单位,表示分率时不带单位”。只是根据题中两个分数相同,而误以为用去的长度相等。

2.考虑问题不全面。

受“两条同样长的彩带”这一信息干扰,学生以为既然同样长,表示用去的分数也一样多,所以剩下的也同样多,却没有考虑到彩带的长度有大于1 米、等于1 米和小于1 米三种情况。

【对策】

1.注重分数意义的建构。

学习分数意义时,教材通常从表示具体数量的分数出发,引出表示分率的分数,如从个蛋糕出发,引出半个蛋糕是一个蛋糕的。教师要有意识地引导学生结合生活实际,正确区分表示具体数量的分数与表示分率的分数。

2.引导学生考虑问题要周全。

教师要引导学生在解决问题时,把各种可能的情况都考虑进去。例题中两条同样长的彩带的长度一共有三种情况,当彩带的长等于1米时,第一条用去的就是米,跟第二条一样多,所以剩下的也一样长;当彩带的长大于1米时,第一条用去的就大于米,所以第二条剩下的长;当彩带的长小于1米时,第一条用去的就小于米,所以第一条剩下的长。综上所述,三种情况都有可能,所以选D。

【练习】

A.一样长 B.第一根长

C.第二根长 D.无法比较

A.一样长 B.第一段长

C.第二段长 D.无法比较

A.甲绳长 B.乙绳长

C.一样长 D.无法比较

【错例】

正确答案:

2

【诊断】

1.解题思维能力偏弱。

题目涉及分数除法、乘法分配律、用字母表示数的计算等知识。思维能力偏弱的学生,习惯于整数的运算,对于分数且含有字母的计算,往往不知道从哪儿下手。看到式子比较复杂,又含有字母a 就慌了,计算时不论写到哪个数,都想着后面要写上字母a。

2.解题策略储备单一。

由于思维力较弱,所以遇到熟悉的、思维含量比较少的问题时,学生能够依样画葫芦去解决,但遇到不熟悉的、思维含量比较多的题目时,往往局限于某一种思路而不能自拔。比如,出错的学生通常陷于“怎样处理字母a”“数与字母不能直接计算怎么办”的纠结中,而没有思考是否还有其他的解决方法。

【对策】

1.注重数学知识的形成过程。

再复杂的计算都是以简单的计算为基础的,因此,要通过数形结合、动手操作、推理验证等多种方法,引导学生在经历探究、创新知识的过程中,获得方法、理解概念、发展思维,积累解决复杂问题的思想、策略和方法。

2.注重数学思维的培养提升。

教学中,教师要创设探索、思考的情境,引导学生经历思维顿悟、体验成功的快乐。比如,可以提出“怎样利用乘法分配律改写去掉小括号后的算式是怎样的”“比较两个算式,你有什么发现”等问题,引导学生的思维不断深入。

3.注重问题解决策略的培养。

引导学生不能只满足于会用一种方法解决问题,而应多想一想“还有没有其他的解决方法”。这样,在遇到新的问题时,学生才会从多个角度去尝试解决。比如,这道题还可以用假设法来解决,把字母a 用一个具体的数来代替。假设a是,则,去掉小括号后的式子进行计算,,所以4-2=2。

【练习】

2. 4(x+5)比4x+6( )(填“多”或“少”)了( )。

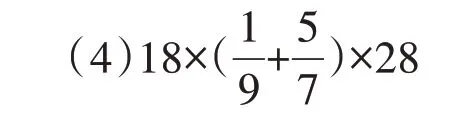

【错例】

答:现价比原价便宜了45 元。

正确答案:

解:设这种商品的原价是x 元。

答:现价比原价便宜了60 元。

【诊断】

1.缺少对数量关系的深入分析,没有找准单位“1”。

2.没有理解分数的意义,思考问题简单。

“现价比原价便宜45 元”就是“原价比现价贵45 元”,受此影响,学生以为“现价比原价便宜”也就是“原价比现价贵,把单位“1”人为地进行了简单化处理,没有真正理解分数的意义。

【对策】

1.理解分数意义,厘清量率关系。

这是“求一个数比另一个数多(少)几分之几”的实际问题,难在如何正确理解“比原价便宜了”。教师可以从两方面进行引导:一要明确是哪两个部分相比,把省略式句子补充完整,即“(现价)比原价便宜了”,是“便宜的部分”跟“原价”比;二要确定谁是单位“1”的量,根据两个部分比较的情况,可以知道“原价”是标准量,因此要把原价看作单位“1”。

2.抓住问题本质,分析数量关系。

“现价”是已知的,“原价”和“现价比原价便宜多少”都是未知的,但“现价比原价便宜多少”可以用单位“1”的量(即原价)的式子来表示。单位“1”的量未知,可以用方程或除法来求。

3.重视数形结合,善于化难为易。

“求一个数比另一个数多(少)几分之几”的实际问题,数量关系相对比较复杂,涉及两个量的双重比较,既有差比,也有倍比。如果我们引导学生用数形结合的思想方法分析,如画线段图,哪个量多哪个量少,以及相互间的关系,就会一目了然,可以用更加简便的、份数的方法180÷3×1=60(元)来求。

【练习】

1.一种商品现在售价150 元,比原价降低了50 元,比原价降低了几分之几?

【错例】

李叔叔的打字速度是70 字/分,如果他每打30 分钟休息5 分钟。那么从上午7 时到9 时,李叔叔一共打了多少字?

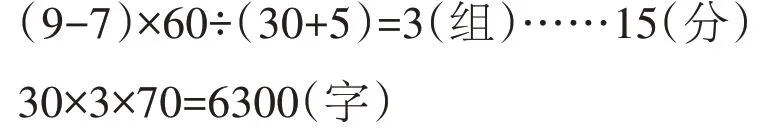

错解一:

答:李叔叔一共打了7000 字。

错解二:

答:李叔叔一共打了6300 字。

正确答案:

答:李叔叔一共打了7350 字。

【诊断】

1.关键信息理解不到位。

题中数量关系比较复杂,解题的关键是正确理解“每打30 分钟休息5 分钟”这一条件的意思,并能用自己的方法整理和分析数量关系。错解一把条件“每打30 分钟休息5 分钟”中的“休息5 分钟”,误以为是包括在30 分钟里面的。

2.数量关系分析不精准。

有的学生虽然能理解“每打30 分钟休息5 分钟”的含义,能把30 分钟与5 分钟之和看作一个整体进行计算,但并没有把最后一段不足30 分钟的打字时间计入总打字时间,说明学生未能正确分析打字时间与休息时间的关系。

3.解决问题策略不丰富。

凡使用画图、列表等比较直观的方式,帮助整理条件并解决问题的学生,正确率通常比较高。说明数形结合的方法,能够有效减轻学生思维的负担,帮助学生较为轻松地解决抽象的问题,而仅仅想到列式这一种策略的学生,一旦思维受阻就束手无策了。

【对策】

1.加强关键信息的针对性训练。

有的条件中蕴含着关键信息,学生往往因为缺少数学经验而抓不住它,或者找到了关键信息,但并没有真正理解其含义,导致做题时出现错误。教师在日常教学中要做有心人,主动收集容易发生歧义或不好理解的信息,组织学生开展针对性训练,使学生会寻找并理解关键信息。

2.运用多种策略外显数量关系。

数学本身以严谨著称,解决问题中一般不会出现模棱两可、似是而非的条件或问题,要引导学生抓住数学的本质,采用画图分析、列表整理等方法,精准分析数量关系。数量关系弄清楚了,解决问题也就容易了。

【练习】

1.某工厂规定工人每上机工作60 分钟就要休息10 分钟。王叔叔从8 时上班到12 时下班。他一共上机工作多少分钟?

2.李阿姨的打字速度是80 字/分,每打30 分钟休息10 分钟。如果她从早晨7 时起,打印一份10000 字的报告,打印结束时是几时几分?

图形与几何

【错例】

把一张正方形的纸连续对折5 次,折后的每一小块占这张正方形纸的()。

正确答案:

【诊断】

1.题意理解出现偏差。

学生知道“对折”是将纸平均分成两份,却错误地把“对折5 次”理解成是把纸平均分成5 个两份,而没有意识到每次对折都需要把前一次对折后的结果作为单位“1”再平均分。

2.动手操作意识淡薄。

如果学生能够养成动手操作的习惯和意识,根据题目中的条件,拿出一张纸动手折一折,并从中发现“每对折一次,所折成的份数都是原来的两倍”这一规律,答案就能轻松找到。这说明学生平时动手操作解决问题的意识和机会都比较少。

3.空间想象能力缺乏。

教学时,教师普遍会引导学生开展操作活动,学生也能根据操作结果,很快地得出正确结果。但由于很多教师只满足于结果的获得,而缺乏引导学生对结果的再认识、再思考,导致空间想象能力较弱。

【对策】

1.认真审题,正确理解题意。

只有认真审题、正确理解题意,才能为分析数量关系、解决问题提供基础和保障。教师要引导学生通过动手操作,真正理解“连续对折5 次”的含义,即把最初的那张正方形纸平均分成了2×2×2×2×2=32(块),则每一小块占这张正方形纸的。

2.注重过程,培养空间观念。

教师要引导学生经历对折正方形纸的过程,并在折的过程中,不断地比较、思考、描述,促进学生建构空间观念,并由关注折实物的过程,渐渐上升为对折后规律的思考。比如,引导学生思考:如果折的次数比较多,纸折不起来或不能折时,该怎么办?促进学生在找规律的基础上,运用规律解决问题。

【练习】

1.把一张长方形的纸连续对折4 次,折后的每一小块占这张长方形纸的( )。

2.将一张正方形的彩纸沿着同一个方向对折,对折4 次后有( )条折痕。

3.把一张正方形纸连续对折3 次后,每一小块的面积是3 平方厘米,则这张正方形纸原来的面积是( )平方厘米。

4.把一个圆形纸片对折3 次,得到一个扇形,量得扇形的弧长是6.28 分米。这个圆的半径是( )分米。

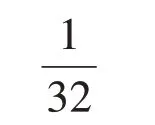

【错例】

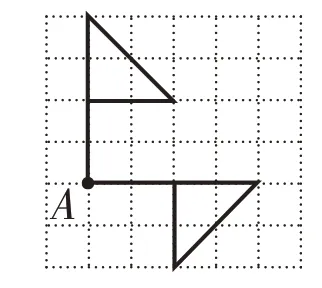

把小旗图围绕A 点顺时针旋转90 度,请你画出旋转后的图形。

正确答案:

【诊断】

1.整体感知和描述能力不足。

由于受学习、生活经验不足的影响,学生空间观念相对薄弱,整体感知和描述图形的能力还比较欠缺。比如,左边那幅图,旋转的方向是对的,但所画小旗的整体形状却已经发生了变化。

2.受思维定势的负面影响。

有的学生习惯地认为,平移的方向不是从上往下,就是从左往右;旋转的方向都是顺时针方向。当遇到稍微复杂一些的图形运动的问题时,学生会受这种固有思维的影响,产生错误的判断。

【对策】

1.借助实物操作,在反复比较中完善认知。

引导学生在亲身经历图形旋转的过程中,掌握操作要领,把握操作规律,完善概念认知。教学中,可以先剪一个与小旗大小、形状都一样的实物图片,让学生按照要求在图上围绕指定的点转一转,重点引导学生关注旋转前后小旗的边或顶点发生的变化,体会图形旋转后位置发生了变化,但形状和大小是不变的。

2.注意逐步过渡,搭建合适的上升阶梯。

在经过实物操作、明晰旋转要素的基础上,引导学生由旋转简单图形逐步过渡到旋转稍复杂的图形。比如,指导学生先旋转线段,再旋转长方形、正方形,之后旋转三角形、梯形及不规则图形等。要引导学生说清楚“绕哪个点旋转”“按什么方向旋转”“旋转了多少度”等操作过程中的基本问题。还可以借助多媒体课件等直观手段,把旋转过程动态演示出来,也可以借助实物检验旋转结果是否正确。

【练习】

1.从3 时到6 时,时针绕中心点( )(填“顺”或“逆”)时针旋转了( )度。从6 时到12时,时针绕中心点( )(填“顺”或“逆”)时针旋转了( )度。

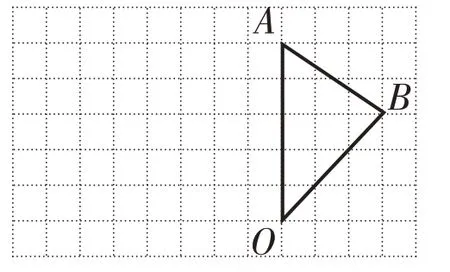

2.把三角形ABC 先向上平移3 格,再向左平移5 格,正好达到图中的位置。请你在图中画出三角形ABC 原来的位置。

3.画出三角形AOB 绕O 点逆时针旋转90 度后得到的图形。

【错例】

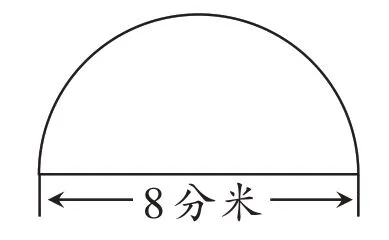

求出下面图形的周长。

正确答案:

【诊断】

1.受直观感知的影响,周长与面积相混淆。

对于圆,学生最先感知的是整个圆的“面”,其次才是“线”,因此,容易受“半圆面积是半径相同的整圆面积的一半”的负迁移,产生“半圆周长是半径相同的整圆周长的一半”的错误结论,即用整圆的周长除以2 来求半圆的周长。

2.对周长概念理解不深,应对问题能力不足。

我们在学习圆的周长时,通过绕线法、作记号滚动法等,化曲为直测量圆的周长。当出现求半圆周长时,如果也能像初学圆的周长那样,先用直观的方法表示出半圆的周长,比如用笔把这个半圆的周长画出来,那么“半圆的周长由圆周长的一半与圆的直径两部分组成”就一目了然了。

【对策】

1.首次感知需建构正确的概念。

要使学生对圆的周长和面积不产生混淆,需要在他们首次接触周长、面积时,创设丰富的活动情境,让学生在指一指、摸一摸、描一描、画一画、剪一剪、量一量等过程中,充分感知周长与面积的含义,比较周长与面积的异同,建构正确的概念。

2.注重体验感悟中加强辨析。

由于错误出现在“半圆的周长”与“圆周长的一半”这两个相似内容上,因此有必要对所学内容适时开展比较、辨析的教学。比如,从概念的内涵进行梳理、比较,请学生动手指一指、描一描这个半圆的周长,说一说它与圆的周长相比有什么特殊的地方。从而使学生理解半圆的周长不是圆周长的一半,是由圆周长的一半和圆的一条直径组成的。

【练习】

1.把一个半径8 分米的圆,沿直径切成两半,所得到的图形跟原来的图形相比,周长( ),面积( )。(括号里填“变了”或“不变”。)

2.求出下面图形的周长和面积。(单位:米)

【错例】

在直径是8 米的圆形花坛外面,有一条宽2米的小路,这条小路的面积是多少平方米?

错解一:π×[(8+2)÷2]2-π×(8÷2)2=9π(平方米)

错解二:π×(8÷2)2-π×(2÷2)2=15π(平方米)

正确答案:

【诊断】

1.空间观念薄弱,处理复杂条件经验不足。

相对于长方形、正方形、圆的面积的计算,圆环面积的计算更加复杂,生活中,圆环的内容也比较少。考虑到实际情况,教材中涉及圆环面积的教学,通常都会配上示意图,并直接告知学生圆环外圆和内圆的半径(直径)的长度,学生只要抓住公式,处理起来并不很难。因此,学生往往会形成这样错误的想法,数值大的就是圆环的外圆半径(直径),数值小的就是圆环的内圆半径(直径)。

2.过度依赖直观,思维不够缜密。

正是因为教材中遇到圆环问题,一般都会配上相应的示意图,因此,学生对于直观产生了一定的依赖,习惯于从图中获取、分析信息,以至于离开了图,就不会分析“圆形花坛外面宽2 米的小路”,到底是花坛的半径多了2米,还是直径多了2米。

【对策】

1.丰富数学经验,培养空间观念。

如果没有现实生活中的亲身经历,学生学习数学的前置经验就会有缺失,遇到的数学问题即便来自于现实生活,也会无从入手。因此,可以组织学生走出教室,亲身参与观察、测量、交流等活动过程,让他们自主发现“宽2 米的小路”原来就是让花坛的半径多出2 米,或者是让花坛的直径多出两个2 米。

2.养成画图习惯,体验画图价值。

教学时,要引导学生善于将抽象的文字转化成具体的图形,通过画图表征题意,并把数据在图中标示,能够直观地看到各数量间的关系。比如,大圆的半径就是花坛的半径加上小路的宽度。画图的策略,也有利于排除无关因素的干扰,让学生将注意力聚焦于大圆和小圆的半径上。

3.适度拓展练习,优化数学思维。

圆环面积的计算有很多拓展的题型,比如,可以将圆环与正方形、三角形进行组合,求出指定部分的面积。教师要有意识地寻找符合学生认知特点的题目,指导学生在自主思考、互动交流中加强认识,促进几何直观思维的发展。

【练习】

1.在半径6 米的圆形花坛外,铺一条宽4 米的环形石子路。这条石子路的面积是多少平方米?

2.在直径6 米的圆形花坛外,铺一条宽4 米的环形石子路。这条石子路的面积是多少平方米?

3.在周长25.12米的圆形花坛外,铺一条宽4米的环形石子路。这条石子路的面积是多少平方米?

【错例】

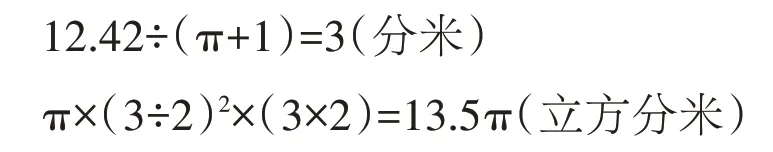

李师傅剪出如图所示的一张长方形铁皮中的涂色部分,正好可以做成一个圆柱。做成的圆柱的体积是多少立方分米?

正确答案:

答:做成的圆柱的体积是13.5π 立方分米。

【诊断】

1.读图能力不足。

从错解可以看出,学生不善于从图中读出解决问题所需要的条件,思路混乱,找不到解决问题的突破口。学生的解题意图,是把12.42 分米看成圆柱的底面周长,通过底面周长求出底面直径,再用两个直径的长与12.42 相乘,然而,这样求到的既不是做成的圆柱的体积,也不是圆柱的表面积。

2.数据关系理解不透。

不少学生对与圆柱展开图相关的数据理解得不够透彻,不能将展开图上的数据与圆柱各部分建立正确的联系,因而不能根据所给出的图形正确判断出“圆柱的底面周长等于涂色长方形的长”“12.42分米即是圆柱的底面直径与底面周长的和”。

【对策】

1.搭建思维坡度,经历思考过程。

我们可以适当改变题中提供的条件,降低思维难度,帮助学生厘清数量关系。

比如,可以组织学生先找出下面这张图上数据与圆柱各部分之间的关系,求出圆柱的体积。做成的圆柱的底面直径是6÷2=3(分米),则底面周长是3π 分米,而图中涂色长方形的长就等于圆柱的底面周长,由此,涂色长方形的长=圆柱底面周长=圆周率×圆柱底面直径。

2.深入数学本质,排除无效信息。

我们可以引导学生进一步思考、讨论:能不能用涂色长方形的宽作为圆柱的底面周长?用涂色长方形的长作为圆柱的高?使学生明白,由于涂色长方形的宽正好是圆柱底面直径的2 倍,因此,不能作为圆柱的底面周长,所以圆柱的高一定是6分米,而圆柱的底面直径是3 分米。知道了圆柱的底面直径和高,它的体积也就可以求出了。

3.沟通前后联系,提升数学思维。

厘清数据之间的关系后,我们可以结合错例,重点引导学生讨论三个问题:一是涂色长方形哪条边作为圆柱的底面周长?二是涂色长方形哪条边作为圆柱的高?三是12.42 分米由哪几部分组成,又是怎么得到的?

经过讨论交流,学生能够明白:要把涂色长方形的长作为圆柱的底面周长,宽作为圆柱的高,而12.42 分米就是圆柱底面周长与一条直径的和。由πd+d=(π+1)d 可知,可以通过12.42÷(π+1)求出圆柱的底面直径是3 分米,圆柱的高是3×2=6(分米),在此基础上,再求圆柱的体积便不难了。

【练习】

张师傅剪出如图所示的一张长方形铁皮中的涂色部分,正好可以做成一个圆柱。

(1)这张长方形铁皮的面积是多少平方厘米?

(2)做成的圆柱的体积是多少立方厘米?

【错例】

把一个长10 厘米、宽8 厘米、高6 厘米的长方体木头,切成一个圆柱。切成的圆柱体积最大是多少立方厘米?

错解一:π×(10÷2)2×8=200π(立方厘米)

答:切成的圆柱体积最大是200π 立方厘米。

错解二:π×(6÷2)2×10=90π(立方厘米)

答:切成的圆柱体积最大是90π 立方厘米。

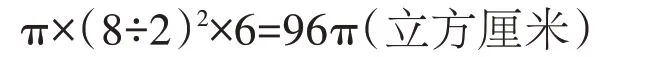

正确答案:

答:切成的圆柱体积最大是96π 立方厘米。

【诊断】

1.望文生义,缺少与生活实际相结合的数学思考。

看到“切成的圆柱体积最大”,学生马上想到要用最大的两个数,分别作为圆柱的底面直径和高,而不是从实际做成的圆柱体与长方体木头之间的关系,去分析、思考要把哪个面作为圆柱的底面,把哪条边作为圆柱的高。

2.思维简单化,不善于从整体上把握关键问题。

多数学生没有从整体上思考这道题可能会有几种结果,然后把各种结果进行比较,从中找出最大的体积。也有的学生想当然地认为,长方体的底面是长10 厘米、宽8 厘米的长方形,所以圆柱的底面也只能从这个长方形中截取,尽管答案可能是正确的,但思考的过程却是有瑕疵的。

【对策】

1.整体把握,多角度思考问题。

引导学生从整体入手,如果先不看“最大是多少”,一共有几种情况。可以先解决当圆柱的高是多少厘米时,它的底面直径是多少厘米。经过分析,一共有三种情况,分别是当圆柱的高是6厘米时,底面直径是8 厘米;当圆柱的高是8 厘米时,底面直径是6 厘米;当圆柱的高是10 厘米时,底面直径是6 厘米。

2.分别计算,比较中确定结果。

有序算出三种情况的结果,并通过比较确定最大值。当高是6 厘米,底面直径是8 厘米时,体积为π×(8÷2)2×6=96π(立方厘米);当高是8 厘米,底面直径是6 厘米时,体积为π×(6÷2)2×8=72π(立方厘米);当高是10 厘米,底面直径是6 厘米时,体积为π×(6÷2)2×10=90π(立方厘米)。比较后可知,切成的圆柱体积最大为96π立方厘米。

【练习】

1.用一块长15.7 米、宽12.56 米的铁皮,围成一个最大的圆柱体的粮仓(接头不计),这个粮仓的体积是多少立方米?

2.把一个长7 分米、宽6 分米、高9 分米的长方体木块,削成一个体积最大的圆柱。这个圆柱的体积是多少立方分米?

3.把一个长4 分米、宽2 分米、高3 分米的长方体木块,削成一个体积最大的圆锥。这个圆锥的体积是多少立方分米?

【错例】

如图,一个鱼缸中放有一块高是28 厘米、体积是4.8 立方分米的假山石,如果打开自来水管向鱼缸注水,那么至少放多少水才能将假山石完全淹没?

错解一:

答:至少放25200 毫升的水才能将假山石完全淹没。

错解二:

答:至少放20400.1 毫升的水才能将假山石完全淹没。

正确答案:

答:至少放20400 毫升的水才能将假山石完全淹没。

【诊断】

1.审题能力欠缺,遗漏关键信息。

学生审题时,没有把关键信息充分提取出来,体积为4.8 立方分米的假山石本身就在鱼缸之中,有的学生忘记了鱼缸中的假山石也占体积,以为求出长方体鱼缸中无假山石时28 厘米高的水的容积就可以了。

2.缺乏生活经验,误解关键词语。

有的学生读题时,看到“淹没”一词,误以为既然水是淹没了假山石的,那么水的高度一定是高于假山石的高度,因此,当计算出放入鱼缸里的水的容积后,还要随意地加进去一些水,如错解二中,学生多加了0.1 毫升的水。

【对策】

1.形成审题习惯,培养审题能力。

教师要引导学生充分重视良好审题习惯的培养。比如:拿到题后,首先要细读文字,理解题意;接着要抓住关键字词,圈圈画画、细心推敲,寻找数量关系,形成解题思路;解题后还要检验,或是根据生活实际进行估计,或是把算出的结果作为条件代入,或是运用其他方法计算验证。

2.加强对比辨析,实现自我纠错。

可以把错误的解法和正确的解法放在一起,让学生在比较中找出错误原因,明晰解题注意点,纠正错误思路。可以设计同类的、相关的题组,引导学生比较条件、问题和解题过程,通过互动交流、相互提醒,明晰问题本质,比如审题不可马马虎虎、同一题中的单位名称要一致等。

【练习】

1.一个长方体水箱,长7 分米、宽6 分米,水深5 分米。把两个同样大小的铁球完全浸没在水中,水面上升到8 分米处。每个铁球的体积是多少立方分米?

2.小明在一个长10 厘米、宽10 厘米、高15 厘米的长方体容器中加入一些水后,测量一块石头的体积。当把石头浸没在容器中时,容器上口有水溢出。当把石头从容器中取出来后,水面下降到10 厘米高的刻度处。这块石头的体积是多少立方厘米?

3.一个盛水的长方体容器,长5 厘米、宽4 厘米、高10 厘米。里面水深2 厘米,现将一个棱长3厘米的正方体铁块垂直放入容器底部。长方体容器中现在水深多少厘米?

统计与概率

【错例】

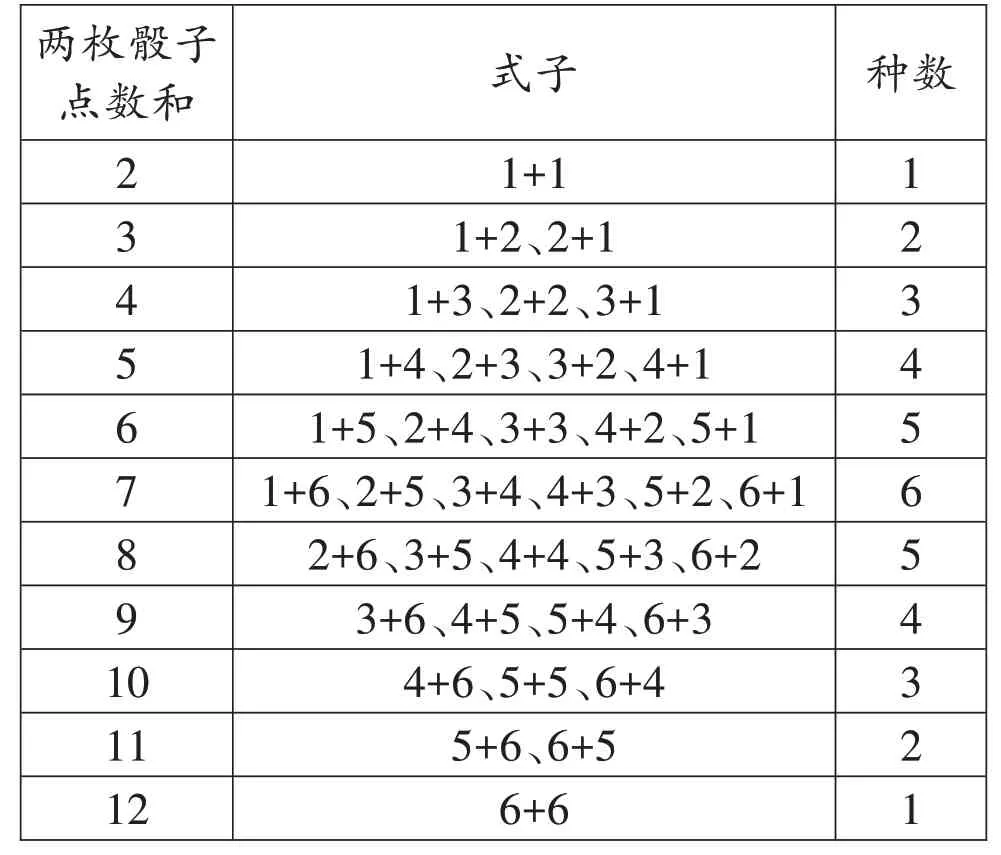

一个骰子六个面上的点数分别是1 到6。同时掷两枚骰子,如果点数和是5、6、7、8、9 中的一种,判定老师赢,否则学生赢。(学生)赢的可能性比较大,因为(同时掷两枚骰子,点数和从2 到12,共有11 种可能,老师有5 种赢的可能,而学生有6 种赢的可能)。

正确答案:

(老师)赢的可能性比较大,因为(同时掷两枚骰子,点数和共有36 种可能,老师有24 种赢的可能,而学生只有12 种赢的可能)。

【诊断】

1.题意理解浅表化。

可能性虽然是生活中常见的现象,但将其从生活中抽象出来,用数学的眼光来看,学生又会感觉比较陌生。从而导致学生对于题意的理解浮于表面。比如,学生会错误地以为,同时掷两枚骰子,点数和共有11 种可能,老师选了5 种,则学生选6种,6种大于5种,所以学生赢的可能性比老师大。

2.策略选择不恰当。

解决问题时,学生忽略了“同样的结果,可以由两枚不同骰子上的数相加得到,比如1+2 跟2+1,是两种不同的情况”,因此,不能简单地从两枚骰子上的点数和有11 种,就确定谁赢的可能性大,而要从排列组合的角度,去思考每种结果可能性的大小,再来判断谁赢的可能性大。

【对策】

1.组织探究活动,经历实践操作过程。

事件发生的可能性的大小,需要通过实践来验证。教学时,要创设学生参与的情境,选择学生感兴趣的活动题材作为探究素材,引导学生充分经历“提出猜想——收集、整理数据——分析数据”的过程,既能丰富学生感受事物发生可能性大小的直观体验,又能感悟不确定现象的特点。

2.重视解题策略,发展数据分析观念。

引导学生在仔细观察、大胆猜测、充分实验、互动交流的过程中,体验可能性的大小,培养和发展统计与数据分析观念。必要时,可以借助一一列举的策略,直观形象地表示出所有出现的可能,借此弥补学生经验上的不足,澄清认识上的误区。比如,“两枚骰子的点数和有多少种”“老师、学生赢的可能性各有多少种”等问题,可以通过一一列举的方法找到正确的答案,具体如下表。

两枚骰子__点_______________________________________数和种数____2______________________3____________________4 5 6______________7________________8____9___________________10_____________________11________________________12式子1+1 1+2、2+1____________1+3、2+2、3+1__________1+4、2+3、3+2、4+1 1+5、2+4、3+3、4+2、5+1 1+6、2+5、3+4、4+3、5+2、6+1____2+6、3+5、4+4、5+3、6+2______3+6、4+5、5+4、6+3________4+6、5+5、6+4__________5+6、6+5____________6+6_______________1___2___3___4___5___6___5___4___3___2___1___

【练习】

1. 八张卡片上分别写有1、2、3、4、5、6、7、8,每次任意摸出一张,摸到比4 大的姐姐赢,摸到比4小的妹妹赢。( )赢的可能性比较大。

2.用7、8、9这三张数字卡片,可以组成( )个两位数,其中组成( )(填“奇”或“偶”)数的可能性比较小。

3.把写有数字1 到9 的九张卡片,倒扣在桌面上,打乱顺序后,任意摸出一张,摸到( )的可能性最大。

A.质数 B.合数

C.奇数 D.偶数

【错例】

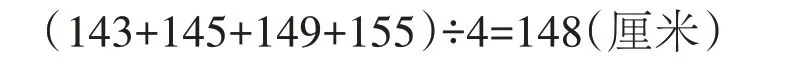

六年级一班第一小组学生身高情况如下表。这个小组学生的平均身高是多少厘米?

身高/厘米___人数/人143 1_____145 3____149 5_____155_1___

答:这个小组学生的平均身高是148 厘米。

正确答案:

答:这个小组学生的平均身高是147.8 厘米。

【诊断】

1.平均数意义的理解不深刻。

平均数这个统计量在统计学上的意义,是能够刻画、代表一组数据的整体水平。通过学习,至少需要学生从三个方面理解其意义:一是应用“移多补少”求平均数。二是应用“先合再分”求平均数,即根据“总数量÷总份数=平均数”来求。三是明确一组数据的平均数的范围是在最小数和最大数之间。从错解可以看出,学生虽然记住了求平均数的数量关系式的形,但对平均数意义的本质的理解还存在偏差。

2.数据统计和分析的训练不够。

日常解决平均数的问题,通常都是用文字直接叙述的,像这种将统计和平均数相结合的题,学生接触相对较少。如果教师没有带领学生经历过“先统计原始数据,再将原始数据分类整理、绘制统计图表,最后根据统计图表上的数据信息,进行合理分析、描述、解决问题”的完整过程,学生想读懂这道题,是有一定难度的。

【对策】

1.经历过程,有效理解平均数的意义。

要从统计学的角度学习平均数,让学生在经历完整的统计活动的过程中,不断体会、感悟、理解平均数的意义;要在绘制统计图表的过程中,培养学生读图的能力;要在用数据描述、分析统计图表的过程中,深化学生对“平均数是一种统计量”的理解。

2.自主探索,培养学生的数据分析观念。

创设合理情境(如从两组人数不等的学生中,选拔投篮水平较高的一组,参加更高等级的比赛),促进学生自主探究求平均数的方法——移多补少或先合再分。引导学生在对两种方法的比较中,感悟它们的共同点。同时,适时渗透平均数的范围在最小数和最大数之间,以及平均数能反映出一组数的整体水平,但不能代表每个个体的情况,平均数受极端数据的影响较大,帮助学生更加深刻、全面地理解平均数。

【练习】

1.一个书架上,第一层放了36 本书,第二层放了42 本书,第三层和第四层共放了54 本书。平均每层放了多少本书?

2.在上学期期末测试中,六年级二班的平均分是95 分。老师给第一小组学生记分如下:

姓名__分数____学生1__+3_____学生2__+5______学生3__0______学生4__-3______学生5__-1_____学生6__+5______学生7__-1______学生8 0___

那么第一小组的平均分是多少分?

3.甲、乙、丙、丁四个人的年龄中,最大的45岁,最小的24 岁。那么他们四人的平均年龄有可能是( )岁。

A.46 B.40

C.24 D.20

【错例】

1.下面是六年级一班学生一至六年级时的近视率记录表。要反映近视率的变化情况,可选用(C)统计图。

?

A.条形 B.折线 C.扇形

正确答案:

B

【诊断】

1.思维定势干扰,审题马虎。

扇形统计图的特征是能表示各部分数量与总数之间的关系,学生学习扇形统计图时,见到的数据很多都是百分数,误以为只要是有百分数数据的统计图,就一定是扇形统计图。受这种负迁移的影响,看到“百分比”三字,学生就毫不犹豫地选择C,而忽略了题目的要求是“反映近视率的变化情况”。

2.提取信息能力不足,盲目选择。

学生对于条形统计图、折线统计图和扇形统计图各自的特征理解不深,不善于抓住关键信息处理问题。比如,需要清楚地反映数量的多少可以选用条形统计图或折线统计图;需要直观地看出数据增减变化的情况宜选用折线统计图;需要清楚地看出各部分数量与总数之间的关系应选用扇形统计图。三种统计图虽有不同,但也有联系,有时可以同时选择两种统计图来解决问题,导致有的学生无所适从。

【对策】

1.注重学习,夯实基础。

教材把扇形统计图安排在六年级学习,而条形统计图、折线统计图在四、五年级就学习了,中间跨度比较大,容易发生知识遗忘现象。因此,在学习扇形统计图前,要加强对条形统计图、折线统计图知识的复习,为学习新知打下扎实的基础。

2.抓住特征,比较提升。

为了能够正确选用统计图,学生掌握扇形统计图的特征和作用后,应适当加强对三种统计图的比较,帮助学生厘清三者之间的联系和区别,明晰各自的概念和适用范围。解决问题时,要着重培养学生认真审题和信息提取、解读的能力,比如查找隐含信息的能力、删除多余信息的能力、圈出关键信息的能力等,有利于学生抓住问题本质,合理选择解决问题的方法。

【练习】

1.某社区要反映本区域内人口年龄结构,他们选用( )统计图,能更清楚地看出各个年龄段的人数占总人数的百分之几。

A.条形 B.折线 C.扇形

2.表示一位病人一天内体温的变化情况,绘制( )统计图比较合适。

A.条形 B.折线

C.扇形 D.无法确定

3.电器商场的王经理计划制作一个统计图,需要能够清楚地表示出4 个商场8 月份甲、乙两种空调的销量情况,制成( )统计图比较好。

A.扇形 B.复式扇形

C.复式条形 D.复式折线

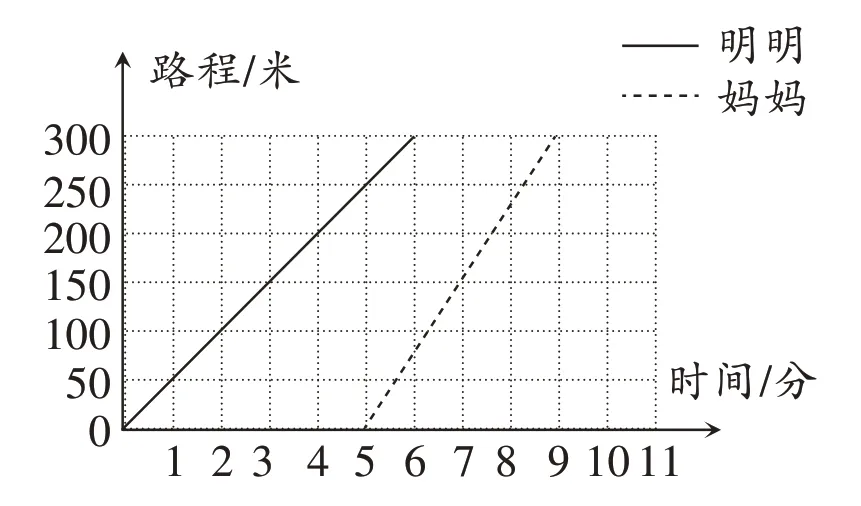

【错例】

一天,明明去上学。他刚走不久,妈妈发现他忘记带数学书了,于是就去追明明。

(1)妈妈出发时,明明已经走了(300)米,他的速度是(300)米/分。

(2)照这样的速度,妈妈出发后(4)分钟可以追上明明。

正确答案:

(1)妈妈出发时,明明已经走了(250)米,他的速度是(50)米/分。

(2)照这样的速度,妈妈出发后(10)分钟可以追上明明。

【诊断】

1.获取图像化数学信息的能力不足。

图中反映的是路程与时间的关系,学生应直接从图中读出:明明出发( )分钟时走了( )米;妈妈出发时,明明已经走了( )米,妈妈出发( )分钟时走了( )米。还要通过直接读出的信息,间接读出:明明的速度是( )米/分,妈妈的速度是( )米/分,妈妈出发后( )分钟可以追上明明。如果直接用文字进行描述,或许学生能够理解,但用图像来表征这些数学信息,学生的理解力就显得有欠缺。

2.数量关系分析不当。

从图中所画的两条线段的趋势来看,都是呈正比例关系,即“路程÷时间=速度(一定)”,可以抓住图中某些关键的点进行数量关系的分析。但因读图能力较差,学生对数量关系的理解与分析都存在问题,导致错解。

3.数学知识应用能力不足。

很多学生不能将数学问题与生活中的数学建立联系,当遇到从生活中提炼出来的数学问题时,往往不能运用所学的数学知识去解决实际问题。

【对策】

1.结合生活实际,注重感悟数量关系。

教师要善于引导学生将数学与生活建立联系,无论从文字上,还是从图表中,都能读懂那些富有生活气息的数学信息,让学生经历从生活中提炼数学信息的过程,充分理解、感悟相互间的数量关系。

2.加强识图训练,培养数据分析能力。

教师要尽可能地为数据赋予生活实际背景,多从图表中数据的含义、读图绘图的方法入手,培养学生既能很快识别直接信息,又能从中推导出间接信息的能力。

3.探寻解题策略,多法并举优化思路。

当引入图表反映数量关系后,除了将图上数据与原有的文字建立联系外,有时还可以运用直观的方法,解决图表上的问题。比如这道例题,可以让学生拿出笔和尺,按照两条线段的发展趋势画一画,它们的交点处即是妈妈追上明明的地方,只要图表画得精准,我们就能一眼看出,妈妈追上明明时,是在离家多少米处,是在明明和妈妈各自出发了多长时间的时刻。

【练习】

客车从甲地开往乙地,货车从乙地开往甲地,行驶的情况如图。

(1)货车所行的路程与时间成( )比例关系。

(2)客车在距乙地( )千米的地方停留了( )小时。

(3)客车与货车相遇时,客车大约行驶了( )小时,相遇地点距甲地大约( )千米。

【错例】

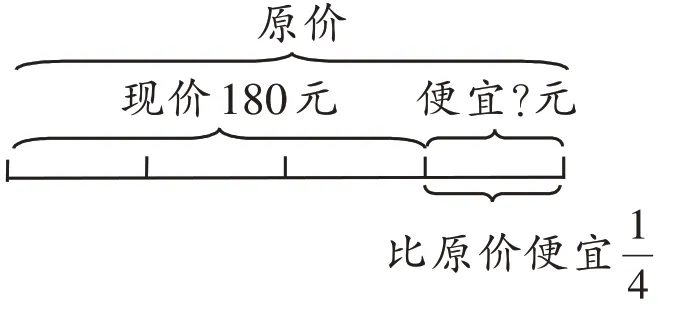

某市音乐考试进行改革,考试结果以等级形式呈现,分甲、乙、丙、丁四个等级。幸福小学六年级为了迎接毕业考试,进行了一次模拟考试,随机抽取部分学生的音乐成绩进行调查统计,绘制成如下两幅不完整的统计图。如果该校六年级共有250 名学生,估计一下,这次模拟考试有多少名学生的音乐成绩等级为丁?

答:这次模拟考试有30 名学生的音乐成绩等级为丁。

正确答案:

答:这次模拟考试有25 名学生的音乐成绩等级为丁。

【诊断】

1.未能有效关联统计图间对应信息。

条形统计图与扇形统计图是对同一事件的两种不同的表达,学生缺少对扇形统计图的充分认知,不能把扇形统计图中的信息与条形统计图中的信息进行有效整合。

比如,考得甲等级的学生,从条形统计图中可以知道有15 人,从扇形统计图中可以知道是占抽取统计总人数的30%,进而可以求出抽取统计的总人数是15÷30%=50(人)。

2.没有有效建构数量关系知识体系。

由于数量关系比较复杂,涉及部分量与总数之间的关系、具体数量与对应分率的关系、抽取人数与总人数之间的关系等,对于学生而言,具有很大的挑战性。

比如,同一个30%,从抽取样本角度看,是指抽到的得甲的人数占抽取总人数的30%;从总体情况角度看,也可以表示六年级所有参加考试的人数中,得甲的人数占30%。如果没有真正读懂题目中的信息,并对这些信息进行分析、有效建构关联,就只能望“题”兴叹了。

【对策】

1.促进知识内与知识间的关联。

既要形成同一个知识体系内各知识点之间的关联,也要促进不同知识体系之间的关联。比如,扇形统计图是以圆和扇形的知识作为基础的,教学中可以适当增加扇形知识内容的教学,让学生更加充分、深刻地认识扇形统计图的特征和用途。同时,联系百分数的意义,将两幅统计图中得甲的信息进行分析,理出解决问题的思路。

2.提升信息获取和加工的能力。

平时的学习中,要有意识地培养学生文本信息、图表信息的获取与加工能力。要引导学生从宏观和微观两个层面正确把握数学信息,既要从整体上观察统计图中的项目信息,看出各部分占总数的百分数,又要寻找同一图表内和不同图表间各信息的对应关系,在比较中加深理解,确保问题得到解决。

【练习】

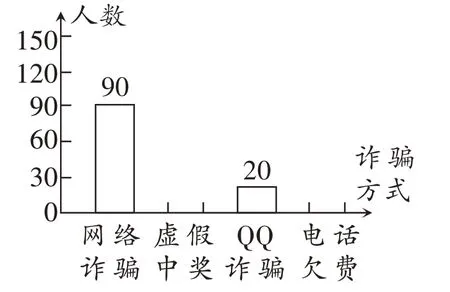

在一次打击电信网络诈骗犯罪专项行动中,希望小学学生开展了“防止电信网络诈骗”的调查活动。同学们将调查结果整理分析后,正在绘制统计图。

(1)希望小学学生一共调查了( )人。

(2)完成上面的统计图,并写出有关的计算过程。