儿科学专业认同的实证调查研究

2021-06-04孙玉龙

王 岩,曹 茹,孙玉龙

(南京医科大学:1.医学教育研究所;2.儿科学院,江苏 南京 211166)

在国家实施“全面二孩”政策以来,儿科医生的短缺问题已经逐渐成为社会热点。中共中央在实施全面两孩政策的决定时,也对加强儿科医疗卫生服务提出了明确要求。2016年5月18日,国家卫健委发布的《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》预示着儿科医生的短缺问题已经上升到了国家层面。虽然“培养一批、转岗一批、提升一批”等一揽子

政策可以一定程度地缓解儿童看病难的问题,但是面对我国约20万儿科医生的人才缺口[1]和不断扩大的儿科医生的需求数和缺口数[2],加强儿科人才培养和壮大儿科医生队伍依然是一项长期而又艰巨的任务。

1999年,在我国大多数医学院停止招收儿科学本科生后,很多临床专业学生并没有选择成为一名儿科医生。十几年后,很多高校开设临床医学儿科学方向来培养儿科医生,试图缓解儿科医生的短缺现状。2016年,国家卫健委和教育部支持8所高校举办儿科学本科专业,并从当年7月开始招收儿科学专业本科人才,这一举动拉开了儿科学专业大规模招生的序幕。儿科学专业的恢复招生可以为儿童医疗事业培养一批人才,但是,倘若不去稳定好儿科学生的专业思想,盲目的扩招很难从根源上解决儿科医学人才紧缺的问题。因此,找到儿科学生专业思想的影响因素并通过有效手段加强儿科学生的专业认同感显得尤为重要。

1 文献综述

1.1 专业认同的定义

在心理学领域的定义中,认同是指人所特有的一种心理活动,它是具有主体意识的。费穗字认为认同是一种情感、态度乃至认识的移入过程[3]。林崇德认为认同是一个人将其他个人或群体的行为方式、态度、观念、价值标准等,经由模仿、内化,而使其本人与他人或群体趋于一致的心理历程[4]。在西方学界,认同最早由弗洛伊德提出,他认为认同就是个人与他人或群体在情感和心理上趋同的过程。埃里克森认为人在意识到自我属性和其所具备的社会意义后,在自我的基础上产生了主观的心理和感受。在社会心理学界,泰弗尔将社会认同定义为个体知晓自身归属于特定的社会群体,同时所获得的群体资格赋予个体某种情感和价值意义[5]。Buchanan 认为认同的本质是个体只有表达出对这样一个实体的认知认可后,才会产生情感依恋,并进行相应的工作[6]。在对专业认同的定义上,易松国将专业认同界定为个人对所学习专业的专业认知、专业情感、价值理念、专业行为以及专业和职业选择意愿[7]。高蕾认为专业认同是在对所学专业产生的情感上的接受和认可,并伴随积极的行为和内心的适切感,既是当前的静止状态,也是不断发展的动态过程[8]。国外对专业认同的研究较少,职业认同研究较多。弗朗西斯卡在梳理近年来对于专业认同的文献后发现,学者对专业认同的研究主要聚焦于专业认同的定义和理论基础研究、专业认同的形成和影响因素的研究等[9]。国外学者亨宁认为专业认同是个体对于学习专业在主观上的一种感受,是个体与专业在内心保持一致和平衡的程度[10]。

1.2 专业认同的测量

在对专业认同测量维度的研究上,不同的学者有不同的研究成果。郭金秀[11]等多位学者的研究认为专业认同包括认知、情感和行为。李志从投入度、喜好度、美誉度、认知度、匹配度五个维度对高校的大学生的专业认同度进行了研究[12]。秦攀博将专业认同分解成认知性、情感性、行为性和适切性四个维度[13]。邱宏亮认为专业认同由专业教学、专业前景、专业意识与专业归属、职业发展四个因子构成[14]。朱书强将专业认知、专业情感、专业适切、专业行为和专业意愿五个维度[15]。

2 问卷调查的设计与实施

2.1 调查对象

因为于奇[16]等人的研究表明:同类学校之间不同院校的专业认同不存在有统计学意义差异。基于目的抽样和便利抽样的原则,本研究选取N大学儿科学专业学生作为调查对象。N大学是江苏省省属重点大学,早在1958年就开始招收五年制儿科专业本科生,是我国医学院校中较早招收儿科专业的学校之一,具有悠久的办学历史、丰富的办学经验和广泛的教育教学影响力,在同类院校中具有代表性。

2.2 问卷设计

在专业认同度量表的设计上,笔者决定首先随机从大一到大五每个年级中抽取一名男生和女生进行访谈,在综合访谈结果和文献研究的结果后。笔者决定在秦攀博[13]和付立宏[17]的认同调查问卷的基础上制作问卷,问卷共包含20个项目,项目采用Likert自评5点记分,从“非常不符合”到“非常符合”,分别计为1~5分,没有反向计分题项。

2.3 问卷实施

由于调查对象分散在全市各地,笔者通过电子平台发放问卷,学生自愿填报。

3 调查结果分析

3.1 样本描述

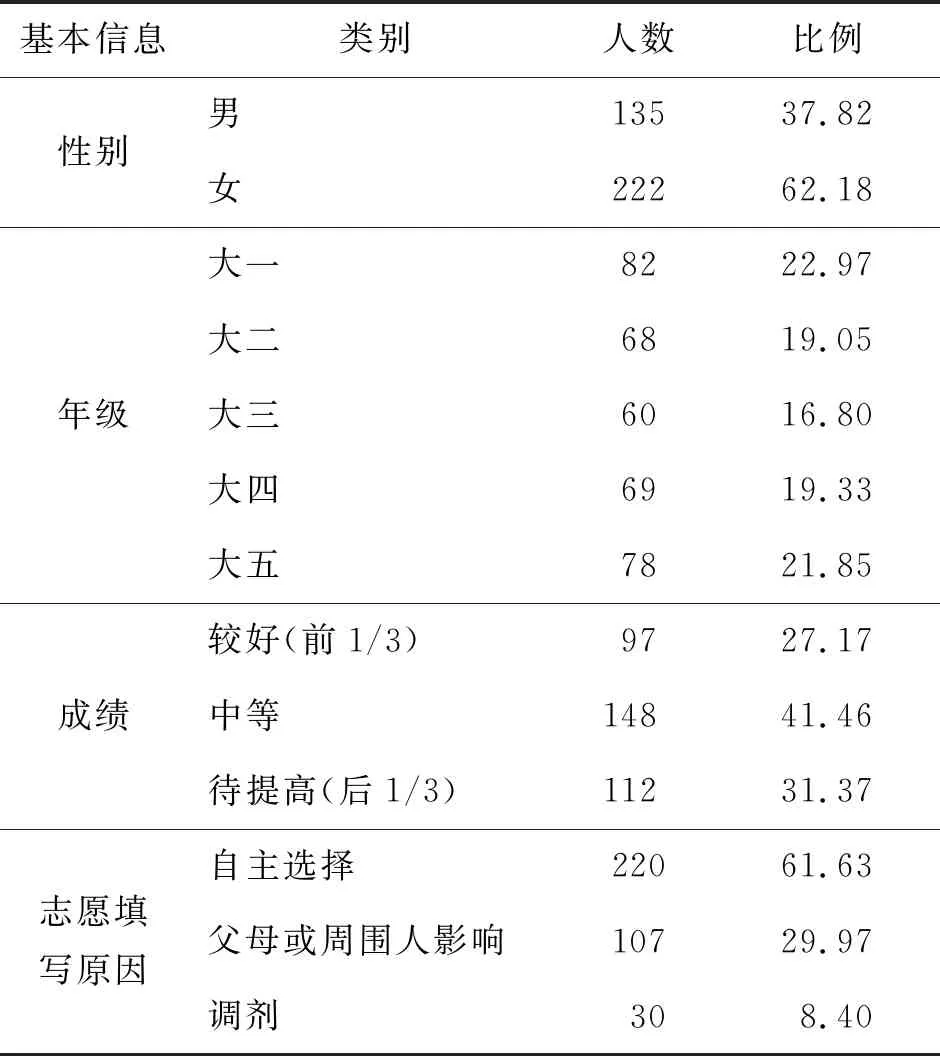

经过专业认同度小范围预调查后,笔者发现部分人群类别如不同生源地学生之间的专业认同没有有统计学意义差异,故选取性别、年级、成绩和填写志愿原因作为基本信息。本研究共回收问卷386份,其中有效问卷357份,有效回收率达92.50%,构成参见表1。

表1 有效问卷填写者基本情况(%)

3.2 问卷分析

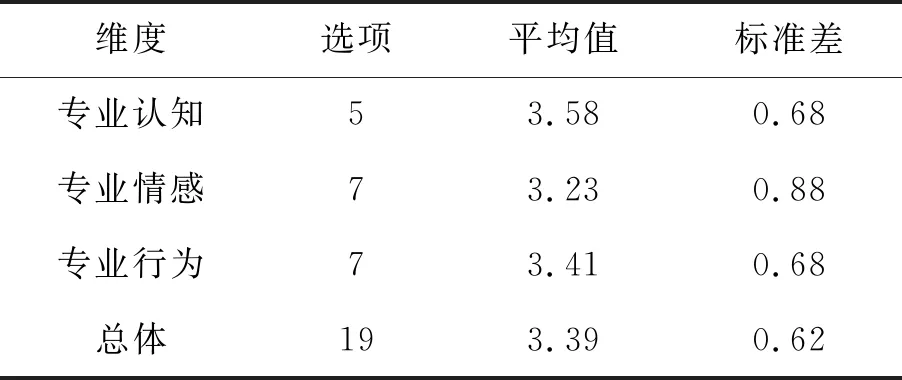

为保证问卷的合理性,笔者借助SPSS对问卷进行信度分析,结果显示:问卷Cronbachα系数为0.924,问卷中没有CITC低于0.3的选项,说明此问卷信度较高。随后,笔者对问卷进行效度分析,效度分析后发现行为认同因素中的“我对儿科专业的师资和资源等配置感到满意”题项的因子共同度为0.351,低于0.4,故予以删除。笔者在对剩余19题进行问卷进行因子模型适应性分析后得出问卷KMO值为0.919,Bartlett球形值4 273.822,df值为171,P值为0.000,说明问卷效度较高,且适合因子分析处理,结果如表2所示。最后,笔者从中提取了3个因子,累计方差解释率为65.21%。按照实际题项的考察范围,这三个因子可分别命名为专业认知、专业情感和专业行为。这个结果与郭金秀和付立宏等多名学者的研究结果一致,也与Rosenberg等心理学家的理论研究一致。

表2 儿科学专业认同描述性分析

3.3 结果分析

3.3.1 专业认同总体分析

儿科学本科生专业认同描述性分析详见表2。

结果显示,儿科学本科生专业认同总体平均分为3.39分,略高于理论平均值3分的中等水平。低于使用同类问卷的山东定向临床医学专业学生(3.69)[16]和西南地区医学生(3.45左右)[12],高于情报学专业学生(3.29)[17]。和使用其他类型专业认同问卷的测量结果相比,低于教育技术专业(3.44)[15]和社会工作专业(3.40)[7]。总体来说,儿科学专业认同度偏低。分维度来看,专业认知得分最高,其次是专业行为和专业情感。每个维度处于中等水平的人数占据大多数,非常认同和非常不认同儿科专业的学生属于少数。

3.3.2 专业认同维度分析

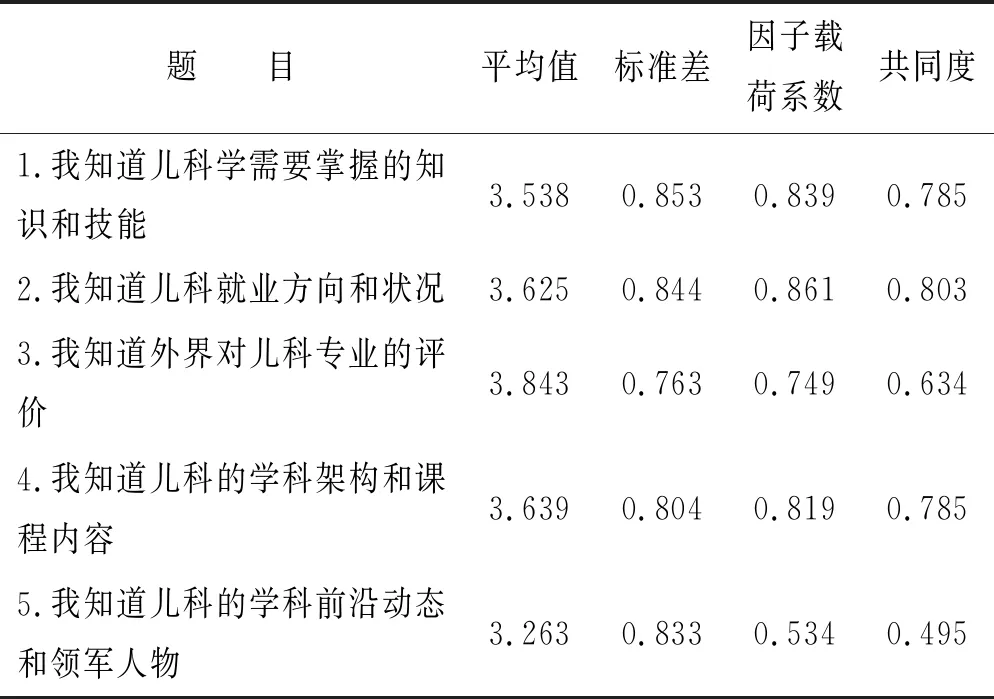

(1)专业认知

专业认知包含5个选项,平均分为3.58,高于其他两个维度,可见学生对于专业相关情况较为了解。专业认知因素的共同度(公因子方差)为0.70,符合Kaiser准则中的要求,详见表3。

表3 儿科学专业认知描述性分析

大部分学生对于儿科学的外界评价、就业情况、课程内容和知识技能比较了解,对于儿科学的前沿动态具有一定了解,但明显低于其他情况的认知,说明这个方面需要加强。

(2)专业情感

专业情感包含7个选项,平均分为3.23,明显低于另外两个维度,可见学生对于儿科学的情感认同较低。专业情感因素的共同度为0.66,符合要求,详见表4。

表4 儿科学专业情感描述性分析

大部分儿科学学生对学习专业比较自豪,对儿科学的前景较为乐观,也愿意继续学习或从事相关行业。但当谈及推荐他人报考和重新选择专业时,却又持谨慎态度。从心理学的角度说,部分学生出现这种矛盾态度可能和较大的沉没成本相关,即学生在专业学习中付出的时间、精力和金钱等是不可回收的“沉没成本”,这些因素有可能无形中拉高了他们的专业情感认同。也有可能是部分学生认为专业学习难度较大或压力较大,并不一定适合所有人。

(3)专业行为

专业行为包含7个选项,平均分为3.41,高于专业情感,低于专业认知。专业行为因素的共同度为0.61,符合要求,详见表5。

表5 儿科学专业行为描述性分析

大部分学生的学习态度评分较高,说明他们的学习态度较好,可以在学习上投入足够的时间进行专业学习和讨论。在学习能力的评估上,大部分学生也给出了肯定的答案,说明他们可以适应儿科学专业内容的学习。但是在学习专业是否轻松方面,学生给出的答案低于3分的平均值,这可能和儿科学专业的课业安排较为紧凑或者课业难度较高的关联较大。

3.3.3 专业认同差异性分析

(1)性别差异

从表6中可以看出,男女学生在专业认同及各个维度上没有统计学意义差异。男生的儿科学专业认同在各维度上都低于女生。女生的专业认同标准差在各维度上均低于男生,说明女性学生之间的专业认同比较接近。

表6 儿科学专业认同性别差异

(2)年级差异

由表7数据可知,不同年级之间的专业认同存在有统计学意义差异。随着年级的递增,专业认同总体上呈现降低的趋势,但是大五专业认同度略高于前四个年级,大五学生较高的专业认知分数拉高了大五认同度的均分,除此之外,我们认为这有可能是因为样本中大五的学生专业为临床医学(儿科方向),大一至大四学生专业为儿科学,专业设置上的差异可能对学生的专业认同产生了一些影响。也有可能是因为大五学生全面参与了临床实习,使得他们对专业有了一定的认可,具体原因需进一步研究证实。在专业认知上,各年级分数差距不大,高年级分数整体上高于低年级分数。在专业情感和行为维度上,随着年级的增长,学生的专业认同整体呈现降低趋势。在标准差上,随着年级的增长,标准差也呈下降趋势,说明高年级学生内部的认同差异普遍略低于低年级学生内部的专业认同差异,随着年龄的增长和学习的深入,学生的专业认同开始趋同。

表7 儿科学专业认同年级差异

(3)专业填报差异

由表8可知,不同专业选择原因的学生在专业认知上没有统计学意义差异,但是在专业情感、专业行为和专业总体认同度上存在有统计学意义差异。自主选择专业学生的专业认同度在各个维度上明显高于其他两类学生。受父母等周围人影响填报儿科专业的学生在专业认知和专业情感上略高于调剂学生,但他们在专业行为上低于后者,这两类人群的专业认同总体得分相同。这说明受周围人影响填报专业的学生可能自主学习的能动性较弱,而调剂专业的学生更需要加强专业情感的培养。从标准差看,三类学生的专业认同的内部差异不大。

表8 儿科学专业认同志愿填报差异

(4)不同成绩学生的差异

由表9可知,不同成绩学生的专业情感没有统计学意义差异,但是他们在专业认知、专业行为和专业总体认同度上存在统计学意义差异。随着学习成绩的下降,学生的专业认知、专业行为和专业认同总体分也呈下降趋势。从标准差上来看,不同成绩学生内部专业认同较为一致。

表9 儿科学专业认同成绩差异

3.3.4 儿科学专业认同影响因素分析

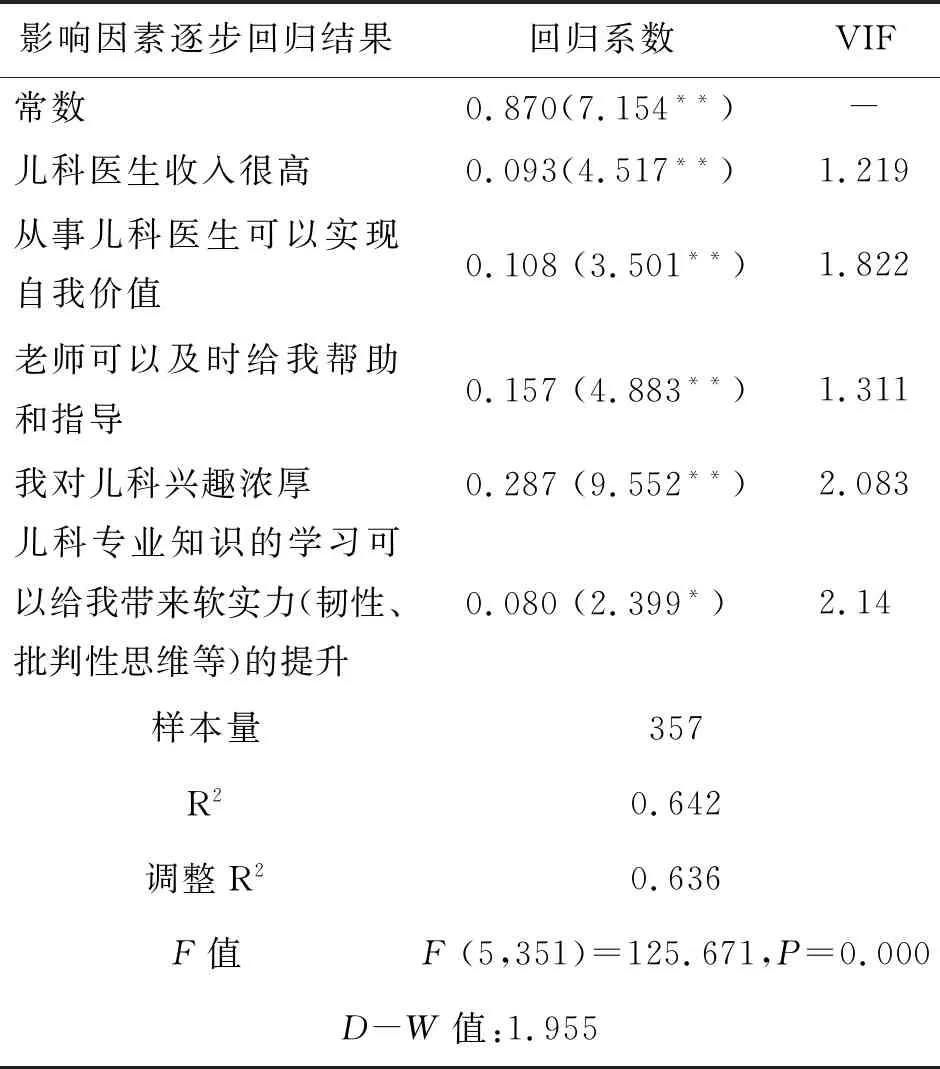

在心理学的定义中,影响社会认知的因素有认知主体因素、认知对象因素和认知情境因素[18]。笔者根据10名学生的访谈结果,结合文献研究,初步拟定20条问题,用Likert五点法将其量化,以讨论除了专业认知、专业情感和专业行为以外的其他会显著影响专业认同总分高低的认知对象因素和认知情境因素。笔者将认同总分设为因变量,将这20条问题设为自变量,建立模型,进行逐步回归分析。

(1)对专业认同总分形成有统计学意义影响的因素

在设置为自变量的20条问题中,有5条对专业认同总分有统计学意义影响,其结果如表10所示。专业认同影响因素模型调整后R2为0.636,说明模型拟合优度较高。五条自变量的VIF值均小于5,说明模型无多重共线性问题。D-W值为1.955,接近于2,在合理区间(1.7~2.3)内,说明模型没有自相关性,构建良好。通过检查残差项直方图,得知残差直观上满足正态性,构建良好。通过检查残差项与自变量和因变量的散点图,有明显规律,说明模型没有明显异方差性,模型构建较好。五个因素中对专业认知影响由大至小分别为:对儿科学的兴趣、教师对学生的帮助和指导、职业收入、职业自我价值的实现和专业学习对学生软实力(韧性、批判性思维等)的提升,且他们对儿科专业认可度有统计学意义正向影响关系。

表10 儿科学专业认同非认知主体因素影响因素

(2)对专业认同无统计学意义影响的因素

在设置为自变量的20条问题中,有15条对专业认同总分无显著影响,主要包括专业教师教学水平、课程设置、教学安排、儿科专业知识给学生硬实力(知识、奖项和论文)的提升、就业前景、医患矛盾、工作压力、个人投机(考取证书是否比知识学习重要)、周围人对专业的认可、社会对专业认可、学习氛围、是否有归属感、从业人员地位、国家和学校对儿科的重视度等因素。在笔者的学生访谈和其他学者的学术研究中,这些因素或多或少影响专业认可度的高低。但是在笔者的儿科专业认可度调查中,这些因素并未对专业认同形成显著影响。

4 关于提高儿科学专业认同度的思考

4.1 在专业思想教育上,重点加强培养学生的情感认同

在专业认同的调查中,专业情感得分最低,亟须提高,而在回归分析中,笔者又发现情感认同对专业认同总分的影响最大。所以在儿科学专业认同教育中,相关工作人员应把重心放在情感认同的提升上。专业教育人员可以宣传儿科专业的学术和教学闪光点等,着力引导儿科学学生对本专业的情感认可。在专业行为认同上,专业思想教育人员可组织成绩优秀学生分享高效学习方法和注意事项,提高学生学习效率。在专业认知认同上,培养单位可邀请业内权威人士来校讲座,加深学生对专业的认识。

4.2 在专业教学上,引导教师关心学生,注重培养学生学习兴趣和软实力

首先,需在专业教学时提升学生对儿科学专业的学习兴趣。教师要注意利用多种教学手段,激发学生学习兴趣。可以通过介绍儿科操作的实际案例,引发学生思考和探索的欲望;也可以通过座谈的形式,深入了解学生最想学习什么,将学生的兴趣与专业知识教学相结合。

其次,教师在教学过程中应当多关爱学生。虽然教师是教学的主体,但是学生作为教学活动中的重要一环,应当被给予足够的重视。倘若专业教师只关心自己的课程内容有没有上完,丝毫不关心学生课中有没有理解,那么学生的专业思想就会受到动摇。因此,倡导教师关心学生学习过程,聆听学生意见建议在专业思想教育中很重要。

最后,教师应改变教学模式,积极培养学生的批判性思维和逻辑思维等学习能力。教师不仅仅要在课堂上进行知识传授,更要带动学生学习能力的提升和学习方法的改善。教师可尝试通过应用PBL和CBL教学模式,培养学生的辩证性思维和批判性思维等。

4.3 在专业职业教育上,引导学生将个人价值观和职业相结合

在进行职业教育时,要注意将学生的个人价值观和职业结合。比如可以通过讲授优秀儿科医生援鄂抗疫的故事,激发学生的自豪感和自我价值实现感。通过介绍优秀的儿科医生通过专业操作挽救危在旦夕性命的案例,引导学生认可儿科学和儿科专业的价值。培养单位和院校教育者应通过启发学生感受职业实现自我价值,来让学生更加认可专业。

4.4 在儿科医师职业发展上,切实提高儿科医生待遇

切实提高儿科医生的待遇,留住更多人才。国家可以通过政策导向,把儿科医生在待遇提高等方面放在优先考虑的位置。医院也可统筹协调,在院级层面完善儿科医生各方面待遇条件,吸引更多优秀儿科人才。