汉语拼音学习对美国小学儿童英语语音意识的影响

2020-12-21刘璟之徐彩华张金桥

刘璟之,徐彩华,张金桥,舒 华

(1.南京艺术学院国际教育学院,江苏,南京210013;2.北京师范大学汉语文化学院,北京100875 3.暨南大学华文学院,广东,广州510610;4.北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京100875)

1.引言

当前,汉语拼音在海内外成年人汉语学习中的作用得到充分肯定(白乐桑,1996;柯彼得,2003;陆俭明,2008,2013;吕必松,1983;赵金铭,2013)。国内外零起点成年人汉语教学通常都是教完汉语拼音才正式进入语言学习。然而海外小学阶段汉语教学,尤其是一、二年级汉语教学是否也应该积极引入汉语拼音教学,实践界对此还心存疑虑。这主要因为成年人已有成熟的母语文字系统,能轻松掌握另一套语音符号系统。儿童的母语文字拼写系统还处于学习阶段,有人担心同时学习另外一套拼音系统会干扰母语拼写系统的获得。此种疑虑影响了海外小学阶段汉语教学对汉语拼音的应用度,降低了海外小学汉语教学的效率。例如,不少北美沉浸式儿童汉语教学项目不先学汉语拼音,而是直接用汉字进行一年甚至两年汉语听说训练后才引入汉语拼音系统,汉语学习效率低下。因此为了解除海外一线教师的疑虑,国内研究者必须拿出科学的实验数据解释清楚小学儿童学习汉语拼音有何认知益处、是否会影响其母语单词拼读的问题。

其实,类似的担心上世纪五六十年代儿童西/英、法/英等双语教学也曾有过。例如,西班牙语书写规则中凡是s 后遇到[t,p,k],要在s 前加e(如“estrella,espanol”),因而西班牙儿童学习英语时会写出“estop, esky”这样错误的英语单词。当时这种现象被认为是“混淆”,是母语对二语的负面干扰。因此那段时间欧美小学阶段外语教学界支持的是双语教学(bilingual),而非双文教学(biliterate)。

但上世纪八九十年代以来,越来越多的实证研究发现双文教学是非常有必要的。仅进行双语教学,没有文字符号的支撑,双语教学的效果并不理想。研究还发现双文学习中少量的“混淆”现象其实体现了儿童语言规则意识的萌发和对规则的积极运用。它常表现为优势语言对弱势外语或二语的影响,而非相反。更重要的是,儿童对这些外语或二语中“混淆”现象的克服能促使儿童发展出更为精细的字形-语音匹配能力,从而能提高儿童的文字意识。例如Kenner & Kress 等(2004)发现4岁儿童就能意识到两种文字间的显著差异,构建两种文字系统的区别性特征。她们认为区别两种文字系统的需要促使6~7岁儿童更细致地观察文字间的差异,发展出差异化的信号解码能力,从而提高儿童的文字意识和文字学习能力。Geva & Siegel(2000)提出书面文字依赖假说(script dependence hypothesis),认为所学的两种文字的正字法越相似,双文同期学习所获得的促进作用就越大。Schwartz,Kahn-Horwitz & Share(2014)对俄罗斯/希伯来语双语者的英语学习研究结果支持了书面文字依赖假设。Rolstad & MacSwan(2014)则系统总结了儿童外语或二语学习中文字能力获得的特点,提出了基于基本认知能力共享和文字能力部分迁移的“促进效应理论”(Facilitation effect theory)。

因此,进入新世纪以来,欧美发达国家对儿童外语文字能力学习的认识有了很大转变,双文教学开始普及,外语教学走进了小学低年级课堂。而引起我们思考的是,如果同为拼音语言的双文学习具有认知益处,那么以拉丁字母为基础的汉语拼音学习也应该能给印欧母语儿童带来认知益处。小学低年级的汉语拼音接触应该能提高儿童将同一套字形与不同语音匹配的能力,从而提高儿童的语音意识。为了验证此种可能性我们进行本实验。本实验逻辑是,以英汉发音易混淆词为测查材料(如英语“cat、long、noun”,汉语“me、sun、he”),对比学习和不学习汉语拼音(汉语)的小学一、四两个年级儿童,考察其易混淆英语单词和易混淆汉语拼音单词的朗读成绩。如果汉语拼音学习经验干扰儿童母语单词发音,那么学汉语组的易混淆英语单词朗读成绩就要比不学习汉语组的差。相反,如果无差异那么就说明汉语拼音学习经验不干扰母语单词朗读。此外,同时测查实验组和对照组儿童的英语语音意识(Phonological awareness,PA)、英语单词词汇量(Peabody Picture Vocabulary Test,PPVT)和非言语智力(IQ),考察汉语拼音学习经验与儿童英语语音意识发展的深层关系。为了捕捉汉语拼音学习的动态影响,对实验组进行追踪研究设计。在学习汉语半年之时进行第一次测查(T1),继续学习半年后进行第二次测查(T2)。

2.研究方法

2.1 被试

被试为美国田纳西州州府纳什维尔市的两所层级相同的公立小学的64 名儿童。两所小学所处社区社会阶层构成类似。应当地教育局要求,省去小学具体名字,用G 和N 字母代替。实验组G 校共621 名学生,有K 至四年级共五个年级,汉语是该校唯一外语必修课,每两周上三节汉语课,每次课30 分钟,课时与该校艺术与音乐课相同。在T1 测试点时,G 校一年级学生刚学习了一个学期汉语,教学中以教口语为主,采用汉语拼音作为主要的书面符号依托。四年级学生虽然在二、三年级学习了两年汉语口语,但是在前两年中没有学习汉语拼音,在实验开始之后才正式开始学习汉语拼音。对照组N 校规模与G 校相当,教师与学生水平也与G 校类似,但是学生不学习外语。学汉语的G 校的32 名学生为学习汉语的实验组,一年级和四年级各16 名,分别为一、四两个年级的一个自然班。不学习汉语的N 校学生32 名,也是一年级和四年级各16 名,分别为一、四两个年级的一个自然班。

2.2 测验内容

本研究共有六项测试内容,G校进行了全部六项测试,第一次测查与后测相隔时间为四个月,测试内容相同。N校被试不进行两项与汉语水平相关的测试,其他四项测量各进行一次。

(1)智力测查(IQ)。采用Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence(WASI)系列测试中的“Matrix Reasoning”作为测查工具。所有被试全部参与测查。

(2)英语词汇量测查。采用Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition, Form B,(PPVT4),测查学生的英语词汇量。所有被试全部参与测查。

(3) 英语语音 意识测查 (Phonological Awareness,简称PA)。包含三个子测试。子测试1考察韵尾意识(Rhyme choice)。子测试2考察音节的整合和辅音替换能力(Substitute initial consonant),子测试3 考察尾辅音意识(Final consonant same)。测试中涉及到需要主试读出的相关英语单词,播放录音(由一位发音清楚标准的美国女老师进行录音)。

(4)易混淆的英语单词读音测查(Commonly Mispronounced English Words Read Aloud Test,简称CMET)。采用朗读任务,要求儿童快速大声地读出单词。按照英语词汇频率选择易受汉语发音影响的30 个英语单词(long,pan, hang, sun, suit, flunk, noun, route,tongue,Cajun,pixie,pong,lunatic,coud,cede,cat,total,elephant,dare,poem,quit,cider,lawn,owl,remake,queue,monetary,woe,Bangkok,shank)。其中前15 个为英语字母水平的读音或受到汉语拼音学习的影响,后15 个为音节水平读音或受到汉语拼音学习影响。

(5) 易混淆的汉语拼音单词读音测查(Commonly Mispronounced Chinese Pinyin Read Aloud Test,简称CMCT)。要求儿童快速大声读出单词。选取儿童学习过的、易与英语读音混淆的汉语拼音音节。共35 个单词:yi,yu,wo,er,ge,me,qi,he,nü,zi,qu,za,chi,fan,lan,cai,zhai,nian,bang,huang,yao,wei,xie,shen,leng,sun,lun,cou,rou,liu,yue,you,shui,jing,long。所有单词未标声调,避免与英语读音有差异的提示。

(6)汉语口语水平测查(Chinese Fluency Test,CFT)。采用翻译任务,要求儿童听到主试朗读的汉语单词、短语、句子后立即翻译,说出英文意思。一年级测试词单中包含24 个汉语单词(咖啡色、蓝色、女孩子、高高兴兴、马马虎虎、猴子、蛇、饿、摩托车、对不起、谢谢、爷爷、橄榄球、鼻子、老师、喜欢、他们、蜡笔、电视、没有、闪电、晴天、衬衫、美国)和3个汉语短语(三十六、七百四十一、孙悟空)以及3个汉语句子(“你好吗?”“你叫什么名字?”“天气怎么样?”)。四年级测试词单中的24 个汉语单词与词单A 相同,但有6 个短语(三点半、一九八五年、三百六十四、你的狗、为什么、吃鸡肉)和6 个句子(“你叫什么名字?”“你从哪里来?”“多少钱?”“我爱打乒乓球。”“天气怎么样?”“哪里不舒服?”)

2.3 测查实施与成绩评分

所有测查均一对一进行。在G 校中第一次测查在 2014 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 17 日进行,六项测查分两次进行,先按照顺序分别进行CM-ET、PA、PPVT 和IQ 的测查,每项小测查之间被试大约休息两分钟。然后进行CM-CT和CFT 测查。前后两部分测查间隔两天以上。第二次测查(除认知测验外的全部五项)安排在 2015 年 4 月 6 日至 2015 年 4 月 22 日进行。五项测查参照第一次测查分两批进行,顺序与间隔时间同第一次测查。N 校中四项测查内容安排在 2014 年 12 月 1 日 至 2014 年 12 月 17 日进行,测查步骤与G 校第一次测查相同。所有测查中CM-ET、PA、CM-CT 和CFT 四项测查全程录音,以便事后评定打分(coding)和检查。

评分由两名熟悉儿童口音的汉语教师进行。CM-ET 测试中每个单词占3 分,根据完成情况给0-3 分。评分标准是:没有回答或有两处以上错误,记0 分;有两处发音错误,记1分;一个元音或一个辅音错误,记2 分;整个单词正确,记3 分。PA 测试中每组题目一分,正确给1 分,错误不给分;CM-CT 测试中每个拼音三分,根据完成情况给0-3 分。评分标准是没有回答或声母韵母均不正确,记0 分;只有声母或只有韵母正确,记1 分;声母或韵母正确,且其他音节与正确读音相似,记2 分;整个音节正确,记3 分。CFT 中每个词汇2 分,每个短语3 分,每个句子4 分,根据完成情况给分。IQ 测试和PPVT4 测试按照两套测试指导手册后的评分量表给予得分。IQ 测试中一年级被试成绩满分28 分、四年级被试成绩满分32 分;PPVT4 测试中一年级被试和四年级被试成绩满分均为160分。

3.结果分析

3.1 两次测查成绩的差异检验

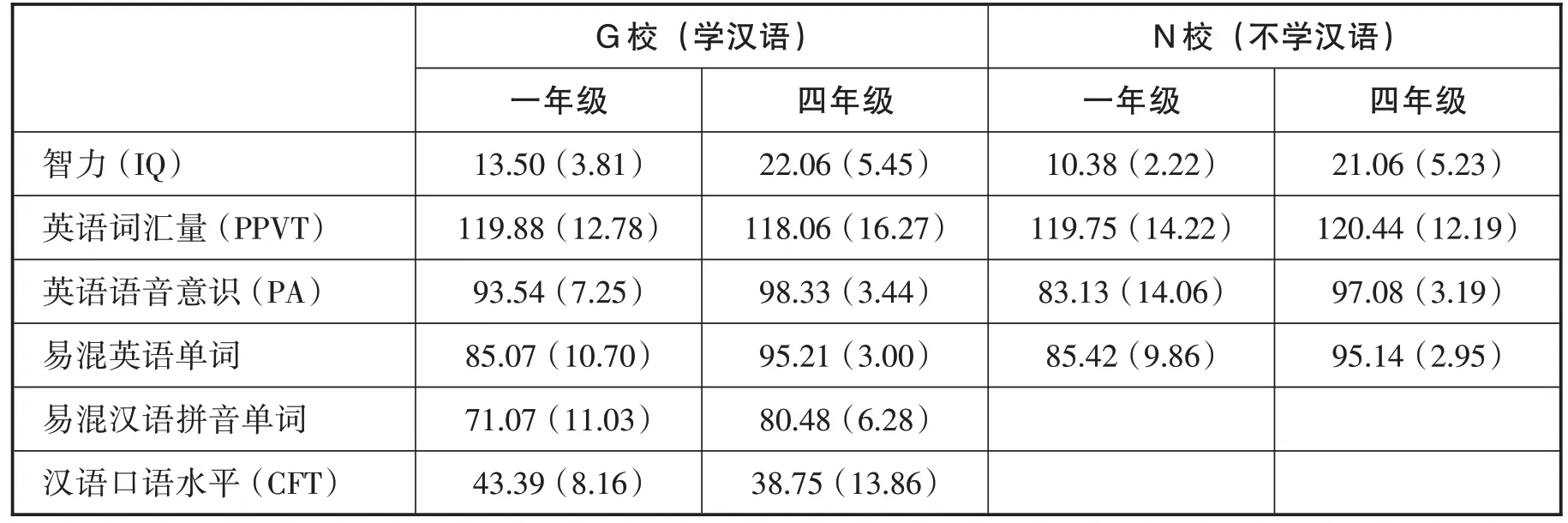

第一次测查中两所学校所有分测验项目信度均达到0.8 以上(Cronbach's α >0.81),各项测查成绩见表1。

对两所小学儿童第一次测查中的IQ、英语单词词汇量成绩、易混淆的英语单词读音成绩、英语语音意识成绩进行独立样本的T 检验,发现两校一年级之间以及两校四年级之间智力水平无显著差异(ps>0.6),而且两校间的英语词汇量成绩也无显著差异(ps>0.5),说明两所小学儿童的智力水平和英语知识基本是同质的。更重要的是,两校一年级间以及两校四年级间的易混英语单词读音成绩也无显著差异(ps>0.4),说明半个学期的汉语拼音学习没有对儿童易混淆英语单词的读音成绩产生影响。对两校间的英语语音意识成绩进行T检验时发现,有汉语拼音经验的G校一年级的英语语音意识成绩显著高于无汉语学习经验的N校(t=2.634,p<0.05),但两校的四年级之间无显著差异(ps>0.3)。

表1:前测中两所学校各年级平均成绩(标准差)

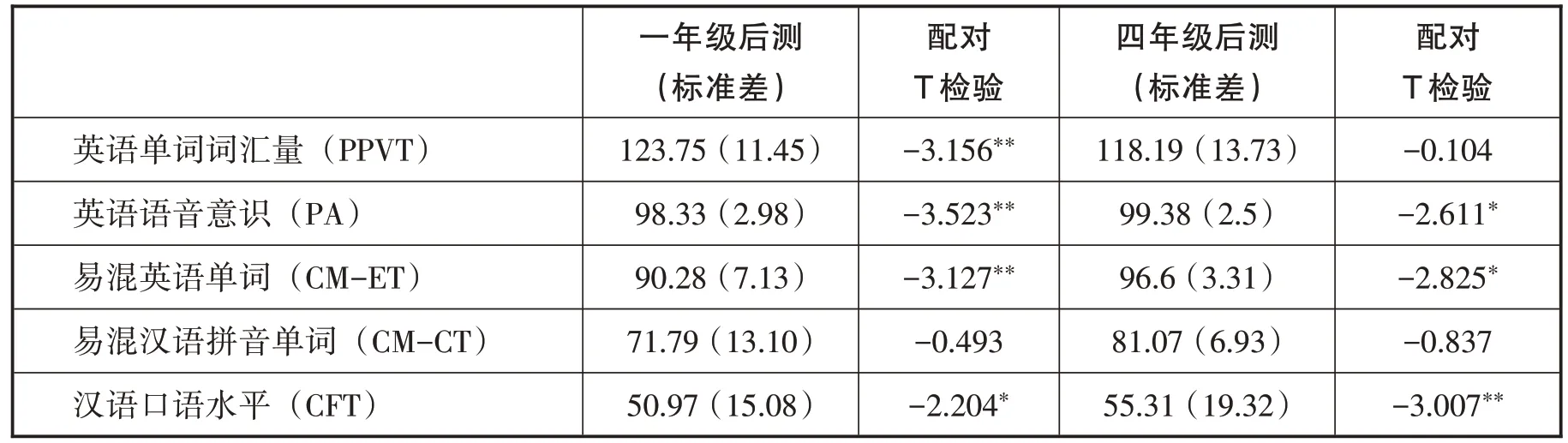

学习汉语的G 校再继续学习汉语半年后(即整个学年后)的各项测量成绩以及前后两次测查成绩的配对T 检验结果见表2。配对T 检验体现了儿童在半年间的进步情况。从表2 可知,两个年级的英语语音意识、易混淆英语单词读音和汉语口语水平均有显著进步。但英语词汇量只在一年级有显著进步,在四年级无显著进步;易混淆的汉语拼音单词成绩两个年级均无显著进步。

表2:G 校学生后测成绩及两次测查成绩配对T 检验结果

综上差异检验表明:(1)两校相比,儿童的智力水平和英语知识水平无显著差异,汉语拼音学习经验没有对G 校儿童的易混英语单词朗读成绩产生影响;而G 校一年级儿童的英语语音意识成绩还高于无汉语学习经验的N 校,四年级儿童的英语语音意识则无差异;(2)在学习汉语的G 校中,两个年级的T1、T2 两次测查的英语语音意识、易混淆英语单词读音和汉语口语水平均有显著进步;英语词汇量则只有一年级有显著进步;易混汉语拼音单词成绩两个年级都无显著进步。

3.2 G校两次测查成绩的交叉滞后检验

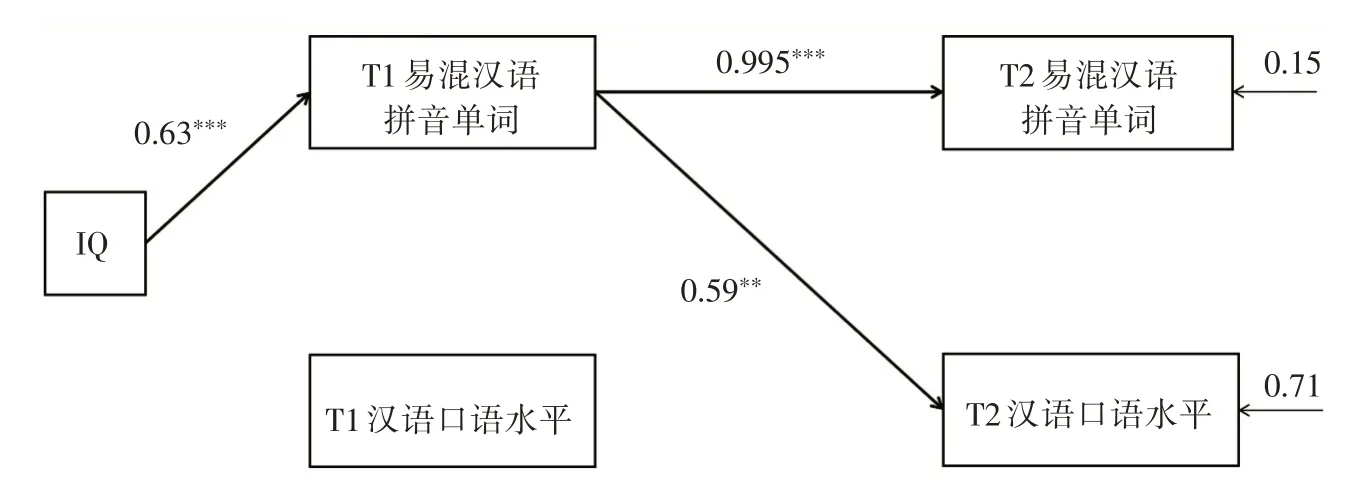

交叉滞后模型检验是近年发展心理研究中使用较多的统计检验方法,相比经典回归分析,它可以更全面地检验变量之间的横向和纵向关系,提升追踪数据的分析精度。根据建模要求,被试数应是变量数的5 倍及以上(刘红云、张雷,2005;邱皓政、林碧芳,2009;王孟成,2014)。本研究中学习汉语的G 校被试为32 名,模型中的变量可以选择4~6个。由于相关分析中汉语易混淆词和英语易混淆词的相关较高(r=0.63,p<0.001),不宜同时进入同一个模型,因此我们根据理论假设建立了三个模型,分别探测汉语口语水平发展中的影响因素以及英语语音意识和易混淆词成绩对其的影响。

首先探索汉语口语水平发展中的影响因素。以易混汉语拼音单词与汉语口语水平两个变量的前后测数据(前测为T1,后测为T2,下同)建模,以一般认知能力IQ 作为控制变量。模型见下图1,模型饱和①模型饱和指假设模型与实际数据完全拟合,自由度为0,模型拟合指数RMSEA=0,SRMR=0,CFI=1,TLI=1。(RMSEA=0,SRMR=0,CFI=1,TLI=1)。发现在控制(IQ)影响之后,T1 的易混汉语拼音单词可以预测T2的易混汉语单词成绩(β=0.995,p<0.001),但T1 的汉语口语水平不能显著预测T2 的汉语口语水平(p>0.50)。控制变量IQ 可以预测T1 的易混淆汉语拼音单词(β=0.63,p<0.001),但不能显著预测T2 汉语易混淆词和T1、T2 汉语口语水平(ps>0.10)。在进一步控制变量IQ 影响后,T1 的易混汉语拼音单词成绩能显著预测T2的汉语口语水平(β=0.59,p<0.01)。

图1:易混汉语单词与汉语口语水平交叉滞后模型

结果表明:易混汉语拼音单词成绩的延续性比较好,IQ能预测早期的(T1)易混淆汉语拼音单词成绩,而早期的(T1)易混淆汉语拼音单词成绩可以预测半年后(T2)的汉语口语水平。

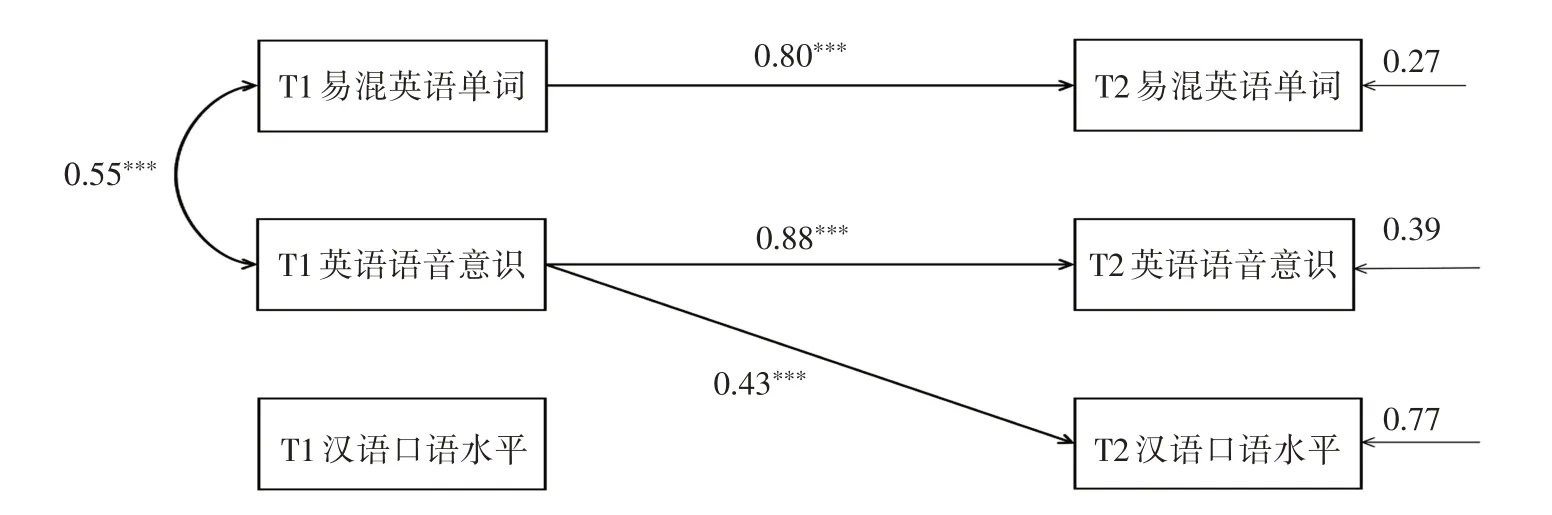

其次,考察英语语音意识、英语易混淆词与汉语口语学习的关系。对这三者的交叉滞后关系进行建模,模型见图2。模型拟合良好②模型拟合指的是假设模型与实际数据的拟合情况。常用参数有卡方值(假设模型与观察模型的拟合程度)、RMSEA(比较假设模型与饱和模型的差距)、CFI/TLI(比较假设模型与独立模型的非中央性差异)、SRMR(标准化假设模型整体残差)。卡方检验p>0.05、CFI>0.95、RMSEA<0.05、SRMR<0.08 则模型拟合良好。,χ2=1.94,p>0.30,RMSEA=0,SRMR=0.06,CFI=1,TLI=1。其中T1 易混英语单词与T1 英语语音意识显著相关(β=0.55,p<0.01),T1易混英语单词只对T2 易混英语单词有显著预测力(β=0.80,p<0.001),对其他T2 变量无预测力。T1 英语语音意识能够显著预测T2 的英语语音意识(β=0.88,p<0.001)以及T2 的汉语口语水平(β=0.43,p<0.01),但对T2 英语易混淆词无预测力(ps>0.10)。T1 汉语口语水平对T2 的三个变量都无预测力(ps>0.20)。结果表明:易混英语单词成绩和英语语音意识成绩的延续性都比较好,早期的(T1)英语语音意识和易混淆英语单词成绩有高相关,而早期的(T1)英语语音意识成绩可以预测半年后(T2)的汉语口语水平。

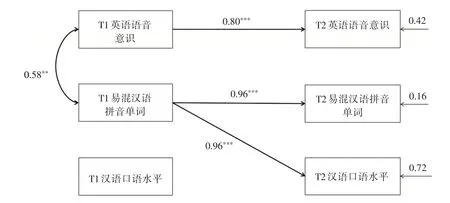

最后,检验英语语音意识、易混汉语单词和汉语口语水平的交叉滞后关系,结果见图3。模型拟合良好,χ2=1.77,p>0.40,RMSEA=0,SRMR=0.04,CFI=1,TLI=1。其中T1 英语语音意识与T1 汉语易混淆词显著相关(β=0.58,p<0.01),T1 英语语音意识只能预测T2 英语语音意识(β=0.80,p<0.001),T1 易混汉语能显著预测T2 汉语易混淆词(β=0.96,p<0.001)以及T2 汉语口语水平(β= 0.51,p<0.001)。T1的汉语易混淆词不能显著预测T2 英语语音意识(p>0.30)。T1 的汉语口语水平对T2 三个变量均无预测力(ps>0.60)。

图2:易混英语单词、英语语音意识与汉语口语水平的交叉滞后模型

图3:英语语音意识、易混汉语拼音单词与汉语口语水平的交叉滞后模型

结果表明:易混汉语拼音单词成绩和英语语音意识成绩的延续性都比较好,早期的(T1)英语语音意识和易混淆汉语单词成绩有高相关,而早期的(T1)易混汉语拼音成绩可以预测半年后(T2)的汉语口语水平。

综合三个交叉滞后模型可知,(1)学习早期(T1)的易混汉语拼音单词和易混英语单词成绩都与T1 语音意识有中高度相关(r=0.55~0.58),但T2 时段则无相关,说明易混淆词读音成绩与语音意识的关联主要发生于外语学习的早期;(2)在实验组中,能预测后期汉语口语水平的是学习早期的易混汉语拼音单词成绩(中度预测力,β=0.59)和英语语音意识(β=0.43),而非早期的汉语口语水平或易混淆英语单词成绩;(3)英语语音意识、易混英语单词和易混汉语拼音单词三个变量都有非常好的延续性,早期成绩都对自身后期成绩有高预测力(β=0.80~0.96),但汉语口语水平则不是这样。总之,结果表明外语学习早期的汉语易混词语成绩与儿童母语语音意识高度关联,两者都对后期的汉语口语水平有一定预测力(中度预测力)。

3.3 偏误分析

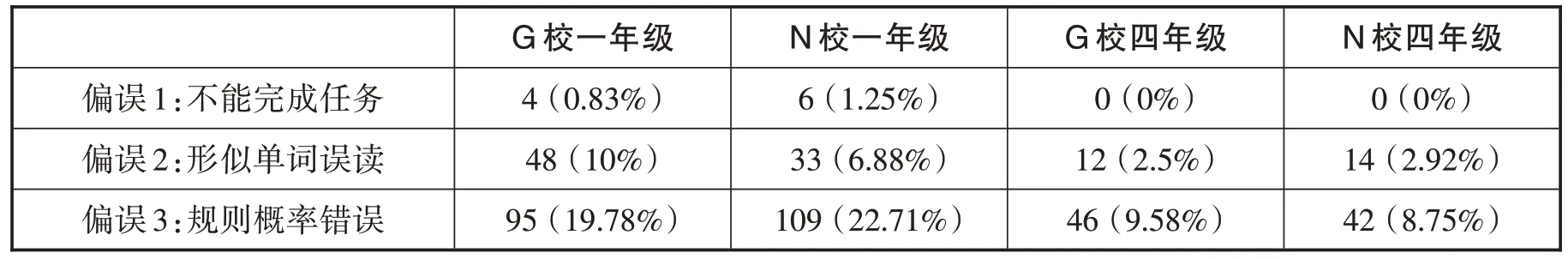

为了进一步深入分析汉语拼音学习经验的影响,我们对易混淆词的偏误类型进行了双向分析:既分析易混英语单词中的偏误(外语对母语的影响),也分析易混汉语拼音单词中的偏误(母语对外语的影响)。通读两类易混淆词的表现后发现,有两类偏误在两种易混淆词中都出现。第一类是“无法完成任务”,不认识该生词,主试鼓励其积极尝试之后仍拒绝认读。第二类是“形似单词误读”。对某单词不熟悉但认识个别字母,于是根据其中的字母调取已学过的形似单词来代替,如英语单词认读时把“queue”认读成“queen”,把“quit”认读成“quiet”;汉语拼音单词认读时把“yue”认读成“yu”。此外,易混英语单词和易混汉语拼音单词朗读还各自有一类特殊的偏误类型。易混英语单词中出现“规则概率偏误”,如cider 中的 c,发成[k],coud 中的 ou 发成 [əu]的音。其偏误是语言内的,是被试按照英语字母的其他更高概率读音发音导致的偏误。在易混汉语拼音单词认读中则出现“跨语言读音偏误”,如把“he”读成[hi:],受到英语母语单词读音的影响。表3 统计了T1 时段G、N 两校易混英语单词朗读中各类偏误的频次分布。

表3:T1 时段两校易混英语单词的偏误类型频次分布(占总次数的百分比)

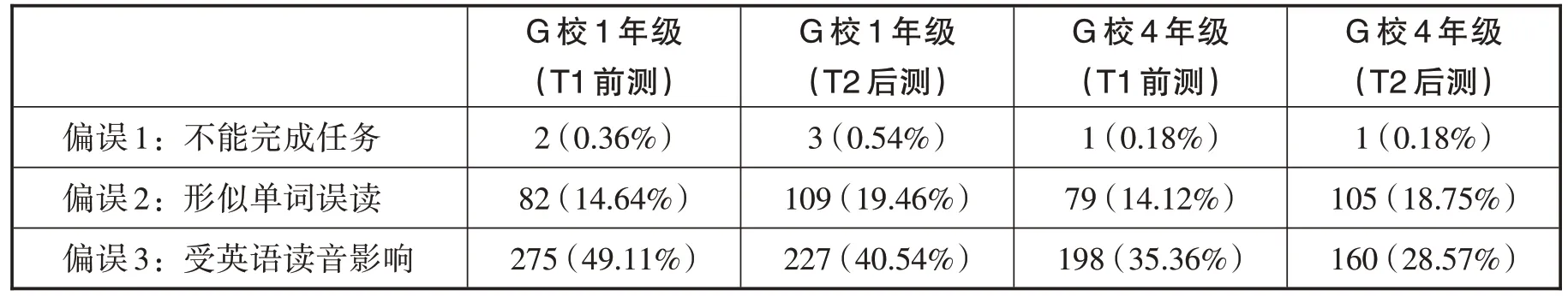

卡方检验表明,两校一年级之间(Fisher精确检验,χ2=4.135,p=0.112>0.05)以及两校四年级之间(Fisher 精确检验,χ2=0.301,p=0.658>0.05)频次分布的差异均不显著。可见在偏误类型上两校被试间没有显著差异,并未发现英语单词朗读受到汉语读音影响。更详尽的分析也说明了这一点。G 校一年级有4 个单词未发生偏误(cat,long,pan,sun);四年级有 16 个单词未发生偏误(cat,long,pan,sun,total,elephant,dare,hang,flunk,noun,lawn,owl,route,pixie,pong,shank)。N 校一年级未发生偏误的单词也是4 个(cat,long,pan,sun);四年级有 11 个 (cat,long,pan,sun,elephant,suit,flunk,noun,lawn,owl,pong),同质性也非常高。而G 校同期的T1 汉语拼音单词中,偏误类型与英语单词中的就有所不同了。表4 统计了G 校T1、T2 两次易混汉语拼音单词朗读中的偏误类型分布。

表4:G 校T1、T2 易混汉语拼音单词的偏误类型分布(占总次数的百分比)

对表4 数据进行卡方检验。发现T1 时段的一、四年级和T2 时段的一、四年级间的偏误类型分布均无显著差异。一年级两次测查间偏误类型分布差异显著,Fisher 精确检验,χ2=8.04,p<0.05。差异源分析,偏误1和偏误2 的四方格检验以及偏误1 和偏误3 的四方格检验差异均不显著,偏误2 和偏误3的四方格差异检验显著,Fisher 精确检验,χ2=7.78,p<0.01。四年级两次测查间偏误类型分布差异显著,Fisher 精确检验,χ2=7.45,p=0.05。差异源分析,偏误1 和偏误2的四方格检验,偏误1 和偏误3 的四方格检验差异均不显著,偏误2 和偏误3 的四方格差异检验显著,Fisher 精确检验,χ2=7.45,p<0.01。

综上,偏误分析发现两校儿童易混英语单词朗读的偏误类型没有显著差异,主要受儿童自身英语单词能力和英语单词读音规则的影响。相反,易混汉语拼音单词的偏误中有显著的英语读音影响痕迹。各年级、各时段测查中都是跨语言偏误量最大。继续学习汉语半年后,一、四年级易混汉语拼音单词的偏误类型分布发生了显著变化,表现为受汉语单词影响的频次(语言内影响)有所增加,受英语读音的影响频次有所减少。

4.讨论

本研究通过实验班和对照班对比探测汉语拼音学习经验对英语儿童母语单词朗读成绩的影响,同时通过对实验班进行为期一年的追踪研究考察其汉语单词和口语学习的特点。对于实验结果我们进行以下讨论。

4.1 儿童外语学习中的跨语言影响:强势母语、弱势外语

本研究以易混英汉单词为测试材料,对比学习/不学习汉语拼音的美国一、四年级儿童,结果发现实验组儿童的易混英语单词朗读成绩与对照组无差异,偏误分析中也没有受汉语拼音影响的痕迹。相反,易混汉语拼音单词朗读中则有非常强的英语读音影响痕迹,说明在课时有限的儿童外语学习中跨语言影响方向主要是优势母语对外语的干扰,而非相反。实验结果与国外同类研究一致(Kenner,Kress,AlKhatib,etc,2004),说明儿童外语学习中强母语、弱外语的现象具有一定普遍性。

有意思的是,偏误分析中观察到母语强干扰的同时(一年级49%→40%,四年级35%→28%)还观察到弱势汉语的语言内形似单词干扰在前后半年的测试中也有增加的趋势(一年级15%→19%,四年级14%→19%),说明儿童的学习能力非常强。近年来,越来越多的研究发现儿童从语料中进行自发学习和统计式学习的能力非常强(Treiman,2018),本文研究结果与此是比较一致的。综合儿童半年间汉语口语水平的进步速度(正确率一年级43% →51%,四年级39%→55%)和偏误类型的发展变化,可知儿童是在与英语的区别中逐渐形成汉语拼音的读音规则习惯的,该过程是缓慢、逐渐发展起来的。

4.2 汉语拼音学习对英语语音意识的促进作用

本研究发现汉语拼音学习能促进英语母语儿童的语音意识发展。证据来源于两个方面。首先,差异分析发现学习汉语的初期(半年左右),一年级两组儿童智力水平、英语知识水平无显著差异,但有汉语拼音经验的学生英语语音意识更高,四年级中则没有此现象。说明汉语拼音对儿童语音意识的促进作用主要发生在学习初期。其次,实验班的交叉滞后检验发现,学习初期的两类易混淆词分别与英语语音意识有比较高的相关。但是此相关在继续学习半年后消失,而且早期的两类易混淆词中只有汉语易混淆词成绩和英语语音意识成绩这两个变量能对半年后的汉语口语水平成绩有预测力。可见,易混淆词的学习促进了儿童语音意识的发展。但是对汉语口语有直接影响的是英语语音意识和汉语易混淆词成绩。

有意义的是,本研究发现实验组在两个学期之间的汉语易混淆词读音成绩本身并没有进步,但它却会对后期的汉语口语水平产生预测解释力,这说明易混淆词读音成绩绝对值的进步或许需要更长的时间,但是这种学习的过程可能促使儿童的心理词典发生了一些变化。这意味着儿童的外语学习有时或许很难有非常快的外显表现的变化。然而学习总会在心理词典里留下痕迹,引发心理词典的改变。儿童这种语言学习特点,对于我们更加积极地看待儿童外语接触和外语学习是非常有益处和价值的。确实,相对于学习一套完全不同的符号系统和语音规则系统,学习一套形似但是发音规则不完全相同的语言系统或许在学习初期会产生少量混淆现象(如母语对外语的干扰)。但这种现象的心理实质是儿童对两种语言的“同形异音”现象产生短暂混淆。儿童积极克服这种“混淆点”恰恰能提高儿童的精细字形和语音分辨力,从而提高语音意识。

5.对教学的启示

本研究发现在课时有限的情况下,小学儿童汉语学习速度比较慢,会出现典型的英语读音干扰汉语拼音学习,母语强、外语弱的现象。此外本研究还发现汉语拼音学习能促进美国小学一年级儿童语音意识的发展,该促进作用主要发生在学习早期的入门阶段。实验结果提示我们:

(1)美国小学一年级儿童适当学习汉语拼音是有认知益处的。能提高儿童语音和字形的精细区分能力,提高语音意识。

(2)在课时有限的情况下,汉语拼音学习是比较缓慢,是从与英语读音的区分中逐渐形成汉语语言内的拼音读音规则的。汉语拼音教学要有一定的持续性。

值得注意的是,本研究结果是在汉语课时较为有限的情况下获得的(每两周三课时,每课时30 分钟)。对于汉语课时比较多的沉浸式项目,未来还需进行有针对性的实验验证。