针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练在产后骶髂关节错位患者中的疗效观察

2020-09-02蒋颜

蒋颜

【摘 要】目的:研究针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练对产后骶髂关节错位患者的临床疗效。方法:按随机数表法将入我院治疗的72例产后骶髂关节错位患者分为两组,观察组对照组各36例,对照组采用骨盆调整手法配合核心肌群功能训练治疗,观察组在对照组基础上加用针刺疗法。分别对比治疗前、治疗5次后及治疗结束3个月后两组功能障碍程度[改良版Oswestry功能障碍指数(ODI)积分],对治疗5次后两组治疗总有效率做出评价。结果:治疗5次后观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05);两组ODI积分均较治疗前明显降低且观察组低于对照组(均P<0.05)。结论:针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练对骶髂关节错位患者疗效显著,适宜在临床推广。

【关键词】针刺疗法;骨盆调整手法;核心肌群功能训练;骶髂关节错位;临床疗效

【中图分类号】R743 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2020)09-0111-02

骶髂关节错位多见于产后孕妇,哺乳姿势错误、韧带松弛等原因诱发该病,中医学中称为“产后腰痛”[1]。针刺、骨盆调整手法、核心肌群功能训练均为常用骶髂关节错位治疗方法,但联合应用疗效目前存有争议。本研究对针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练在产后骶髂关节错位患者中的疗效作出研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2018年1月-2020年1月入院的产后骶髂关节错位患者72例为研究对象,采用随机数表法分为观察组和对照组各36例。观察组患者年龄20~32岁,平均(28.78±2.65)岁;病程3~9个月,病程平均(5.11±0.72)个月;对照组患者年龄21~34岁,平均(29.61±2.87)岁;病程4~11个月,病程平均(6.07±0.88)个月;两组患者年龄、病程等情况无统计学差异(P>0.05)。

1.2 纳入标准①符合骶髂关节错位诊断标准[2]。②年龄20~35岁;③于妊娠第6个月后开始出现骶髂关节错位症状;④初次妊娠;⑤分娩新生儿为足月单胎。

1.3 排除标准 ①既往骶髂关节有骨质疏松、风湿免疫关节炎等疾病病史;②合并重症肺炎、白血病等其他严重疾病;③对治疗方法不耐受。

1.4 治疗方法对照组患者给予骨盆调整手法、核心肌群功能训练,观察组在对照组基础上增加针刺治疗,每组操作均进行5次,具体方法如下。

1.4.1 骨盆调整手法:屈髋屈膝法和后伸扳法

嘱咐患者保持健侧侧卧位,处于下方的下肢自然伸展,上方的下肢屈髋屈膝,脚踝放在下面肢体胭窝处,施术者操作时对立患者,一只手按压肩前部,另一手按压臀部上片,双手同时发力,通过相互作用相反的推力,使其腰椎被动扭转,当扭转到最大幅度时,再作一个推冲板动。

1.4.2 核心肌群功能训练 ①股二头肌功能训练:嘱患者取俯卧位后用橡皮筋将其踝部束上,完成大、小腿互相垂直的勾腿屈膝,一次保持20秒钟。②搭桥训练:患者做出单腿搭桥动作,保持腰部挺直,一次保持20秒钟。两种训练治疗方法每日重复30次。

1.5 疗效评价标准 观察骶髂关节错位患者症状体征,治疗前患者下肢负重较弱,无法取端坐位,疼痛严重者可向股骨大转子外侧及大腿前方放射,患者活动受限明显,骨盆旋转困难,经常采用手掌撑住患侧臀部上部;治疗后据结果评为为显效、有效和无效三类[3],治愈:骶髂关节错位症状、体征消失,活动正常。好转:骶髂关节错位症状、体征较前好转,活动无异常。无效:骶髂关节错位症状、体征无变化甚至加重,活动受限。患者治疗总有效率为治愈例数与好转例数之和除以总例数。

1.6 观察指标 比较治疗前、治疗5次后、治疗结束3个月后两组ODI积分变化,比较治疗5次后两组治疗总有效率。

1.7数据分析 采用SPSS19.0软件分析数据,ODI积分以()形式表示,采用t检验;总有效率采用χ2检验,以P<0.05为有显著差异及统计学意义。

2 结果

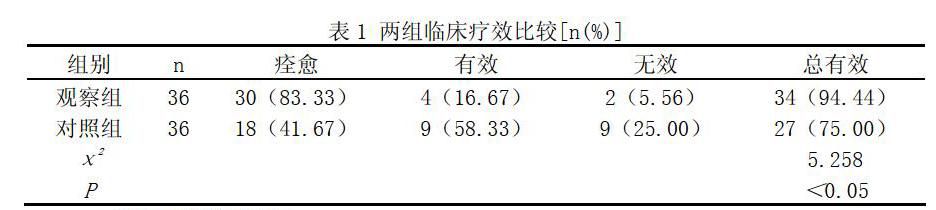

2.1 两组临床疗效比较

进行5次治疗后,观察组治疗总有效率明显高于对照組(P<0.05)。见表1。

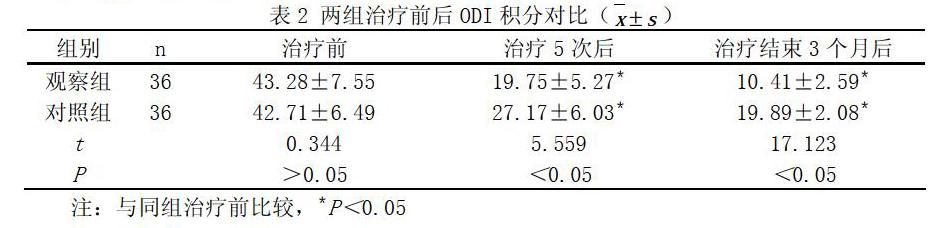

2.2 两组功能障碍比较

进行5次治疗后及治疗结束3个月后,两组ODI积分水平均较治疗前有显著下降,且观察组明显低于同一时间对照组(均P<0.05)。见表2。

3 讨论

中医认为,推拿手法具有舒筋通络、活血散疲、平复关节、恢复错节等功能。推拿疗法不仅可以调节骶髂关节的的错位,恢复骶髂关节的静态稳定系统,还能释放相关肌肉,改善肌肉组织的力学性能,恢复膝关节的动态稳定性,从而恢复骨盆的正常结构和稳定性。

疼痛是骶髂关节畸形愈合患者的主要症状,针刺疗法具有疏通筋络、散疲劳、止痛的作用,并具有促进新陈代谢、血液循环、改善组织营养的作用,加速周围韧带的修复。针刺疗法通过使经络活动,放松患者肌肉达到止痛疗效。本研究探讨针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练对骶髂关节错位的疗效,结果显示治疗5次后,观察组疗效高于对照组,治疗5次及治疗结束3个月后观察组ODI积分低于对照组,表明三种治疗方法联合,较骨盆调整手法与核心肌群功能训练法二者联用,对骶髂关节错位有更好疗效,可能原因为针刺法可有效活跃经络,进而促进炎症吸收,达到缓解骶髂关节错位患者疼痛、消除无菌性炎症的作用,表示针刺法治疗骶髂关节紊乱有较好疗效,与本研究结果一致。

综上所述,针刺联合骨盆调整手法、核心肌群功能训练对骶髂关节错位疗效较好,能有效缓解患者病痛,适宜在临床治疗中推广。

参考文献

[1] 党辉,陈伟荣,吴清俊.核心肌群训练联合针刺治疗缺血性脑卒中偏瘫患者的临床效果[J].中国医药导报,2019,16(14):121-124.

[2] 韦以宗.中国整脊学[M].北京:人民卫生出版社,2006:126-138.