基于“前诊”的初中化学教学实践

2020-06-21何晓云王锋

何晓云 王锋

[摘 要]为了能更加准确有效地确定学生的认知起点、学习困难与学习发展点,教师可以尝试通过课前对学生进行教学前测、数据分析、认知访谈等一系列“教学前诊”活动,并针对学生存在的错误前概念制定相应教学策略,设计教学流程,以此提高课堂效率。

[关键词] 初中化学;前概念;教学前诊;课堂教学

一、问题的提出

初中化学是化学学科的起始年段,教学时间短,任务重。笔者认为有效的教学要建立在了解学生学情,包含学习认知起点和学习困难原因的分析上,因此,找准学生的最近发展区,从而确定合适的教学策略显得尤为重要。在以往的教学过程中,教师对学情的判断与分析往往是出于教学经验和日常教学观察,不一定切合学生实际。为了能更加准确有效地确定学生化学认知的起点、学习困难与学习发展点,笔者进行了教学前测、前测数据分析、认知访谈等一系列“教学前诊”活动,期望能借此提高课堂教学的有效性。

(一)前概念

学生在接受正规的科学教育之前,通过个人辨别学习和经验积累而获得的概念,理论界称之为前概念。受学生认知发展水平、知识容量甚至是成长环境因素等的限制,前概念中存在着一些与科学观念相背离的观点,这些错误的前概念的存在会排斥科学概念的形成。前概念具有一定的隐蔽性,学生本人往往也难以察觉,平时也不容易表现出来。但一旦面临一些特定的情境,当学生无法用现有知识找到答案时,前概念就会自然地成为学生解决问题的依据,并且学生相信这些是正确的。所以,前概念具有顽固性,一旦形成就很难改变,会阻碍学生科学概念的建立,阻碍学习的深入,容易造成学习困难。

(二)教学前测

教学前测是指在学校教学过程中,教师在上课前的一段时间内,通过不同的调查方式对学生进行相关知识预备和相关方法的预先测试。利用教学前测可以有效地“探测”出学生已有的前概念中存在的“认知偏差”。教学前测的目的不是判断学生的对错,而是尽可能真实地呈现学生的认知过程和能力水平。教学前测试题作为测试工具,其编写质量是至关重要的。

(三)认知访谈

教学前测及其数据分析可以了解学生群体中普遍存在的问题,但无法进一步说明学生是因为哪个环节出现问题才会导致这样的结果;可以了解学生在前概念中存在哪些错误观念,但无法进一步了解它们的具体表现和起源。教学前测用于诊断学习问题,而认知访谈用于了解问题背后的原因,后者对于教师课堂教学和个性化指导是非常重要的。

二、基于“教学前诊”活动优化教学

教师如果在讲授新课前,对学生进行教学前测、前测数据分析、认知访谈等“教学前诊”活动,诊断出学生学习的问题,就能设计出更具有针对性的教学策略,教师的“教”与学生的“学”就能在同一个频道上。笔者在初中化学课堂教学中尝试了以下的教学模式。(如图1所示)

首先,针对新课中重要的核心概念设计教学前测试题,在正式上课前对所教学生进行教学前测;其次,对教学前测的结果进行数据分析,掌握学生的学习起点以及普遍存在的问题,分析出学生的认知障碍点;再次,利用认知访谈,“探测”学生错误的前概念,找出障碍点成因,再根据本班级学情,有针对性地进行教学设计,选择合适的学习内容,精准推送个性化学习的教学设计优化方案;最后,进行课后测试,追踪、评价学生的学习效果。

在此,笔者以《燃烧与灭火》教学设计中核心概念的教学为例,尝试用该模式进行教学,并且通过前测与后测数据分析来评价此模式在核心概念教学中的有效性。

(一)教学前测与数据分析

结合本节课《燃烧与灭火》的特点,在前测试题的题型选择上,采用以选择题为主的标准化试题,并通过网络形式在课前发布,其优点在于可以利用现代信息手段,数据的统计与分析可以借助电脑软件完成,方便快捷。试题内容如下。

1.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭,其主要的灭火原理是( )

A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点

C.清除可燃物 D.升高可燃物的着火点

2.认识燃烧原理可以利用和控制燃烧。下列说法正确的是( )

A.只要达到可燃物燃烧所需的最低温度,可燃物就能燃烧。

B.工厂锅炉用煤加工成粉末状,可使煤燃烧更剧烈、更充分。

C.室内起火,应该迅速打开所有门窗通风。

D.水能灭火,主要是因为水蒸发吸热,降低了可燃物的着火点。

3.据统计,中国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭。

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气。

C.酒精灯着火,用湿布盖灭。

D.高楼住宅发生火灾时,使用楼内电梯逃生。

4.用如图2装置探究物质“燃烧条件”。V形玻璃管中A处盛有90 ℃的热水。

(1)若A、B两处放入白磷,观察到B处白磷燃烧,而A处白磷不燃烧,A处白磷不燃烧的原因是____________________。

(2)若A、B两处放入红磷,观察到红磷都不燃烧,B处红磷不燃烧的原因是__________。

(3)若要让B处的红磷燃烧应如何操作?____________________

教学前测的编写以本节课学科内容主题为载体,用双向细目表规范编制过程,确定所要测试的具体学科知识点和属性,然后确定所要考查的学科能力要素,在此基础上设计不同情境和设问,对学生进行多层次观察、诊断。教学前测试题的双向细目表如表1。

教学前测通过网络测试题的形式在课前推送给学生,让学生在家完成。通過统计分析,学生在新授课前测评结果如表2。

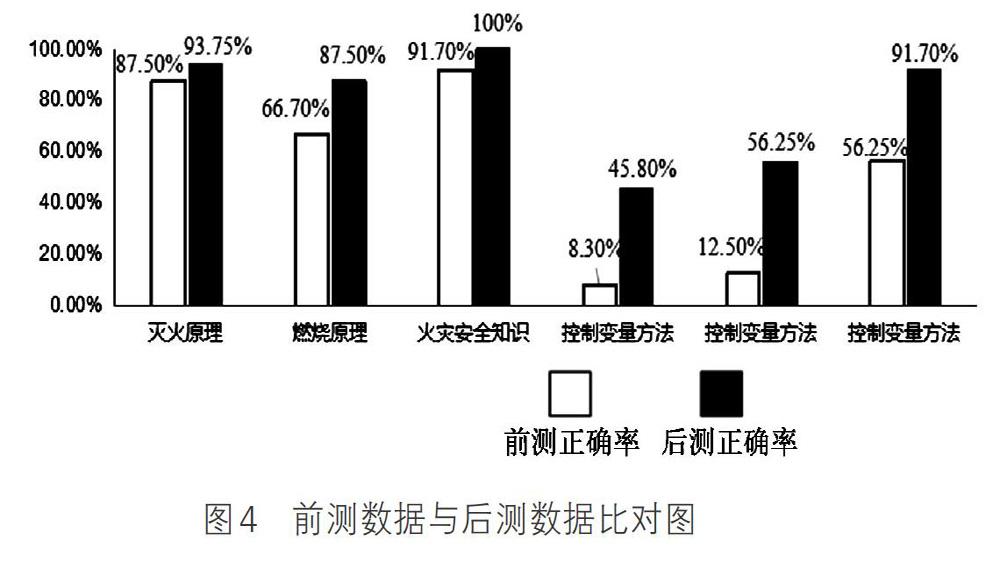

通过对教学前测结果进行分析后发现,对于“燃烧原理”有53.3%的学生存在认知偏差。生活中的灭火常识,由于和学生的日常生活关联紧密,考查的点也相对生活化,绝大部分学生都能很好地完成。但是,对于不同类型的火灾,用不同的灭火方式,则存在认识不足。控制变量方法是初中化学乃至整个实验科学的重要思想,但从前测的答题情况来看,结果并不理想。4(1)、4(2)是两个中等水平的测试题,经测试正确率仅为8.3%和12.5%。而4(3)是建立在4(1)、4(2)两题基础上,在此次考查中属于高能力水平的测试题,而学生的答题正确率为56.25%,出现了异常,高于前两个小题。为此,抽取4(3)题答题正确,前两小题回答错误的同学进行访谈,弄清学生是否真正理解此题,还是“歪打正着”答对。

(二)基于测试数据开展访谈

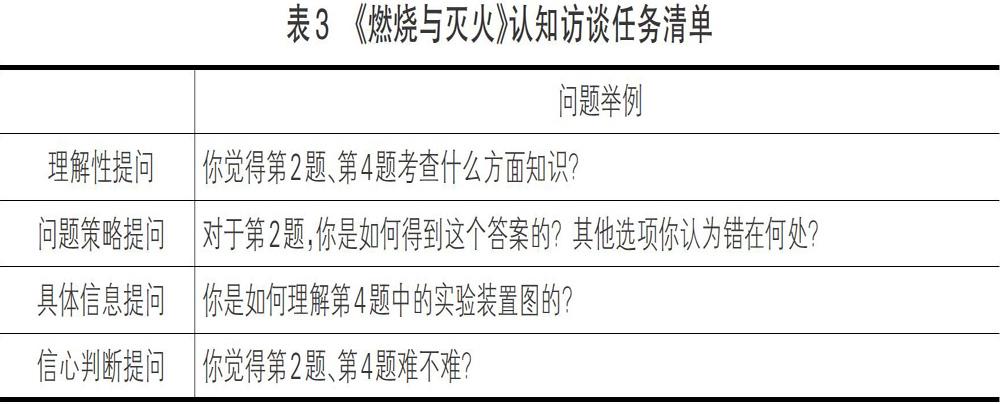

为了进一步了解学生答题错误的原因,理清学生思维障碍点的成因,教师可以根据教学前测答题情况,选择前测成绩不够理想的学生进行认知访谈。访谈内容一般包括四个维度:①理解性提问,即学习者是否理解问题本身,尤其是理科试题中,往往还包含着符号、图形等多种信息元素;②问题策略性提问,即学习者如何解答此题;③具体信息提问,获得学习者对具体问题或结论更加精细的解释;④非智力因素问题,即学习者在学科价值取向、学习兴趣、学习自信心等方面的问题。

就本节课而言,根据前测的情况,主要针对前测的第2题与第4题,笔者设计了认知访谈清单如表3。

根据认知访谈的结果,笔者发现:对于《燃烧与灭火》这节课,学生普遍存在着如“可燃物的着火点在一定压强下是不变的”这种理解偏差。着火点是物质的一种属性,但是学生受生活经验主观性的影响,错误地认为着火点会降低或升高;又如,学生对“燃烧的三要素”的理解也存在偏差,以为只要有可燃物,有“引燃”的动作即可实现燃烧。“控制变量”等核心理念,虽然在初二物理学习时,学生也接触到了控制变量研究方法,但是,对稍有深度的“控制变量”,80%孩子不能很好地进行分析。在具体实验情境中,学生无法判断出试题考察的内容是“控制变量”,说明对该内容的学习还停留在浅表层的“了解”,未形成“应用”的高阶层次思维。对于4(3)答题的特殊情况,通过访谈发现,答对的学生并非真正理解了燃烧的三要素,而是凭借生活经验,简单地认为要燃烧,不断加热即可,并没有从物体燃烧需要同时具备的三要素入手进行深入分析,按照正确思路答题。

(三)教学策略优化

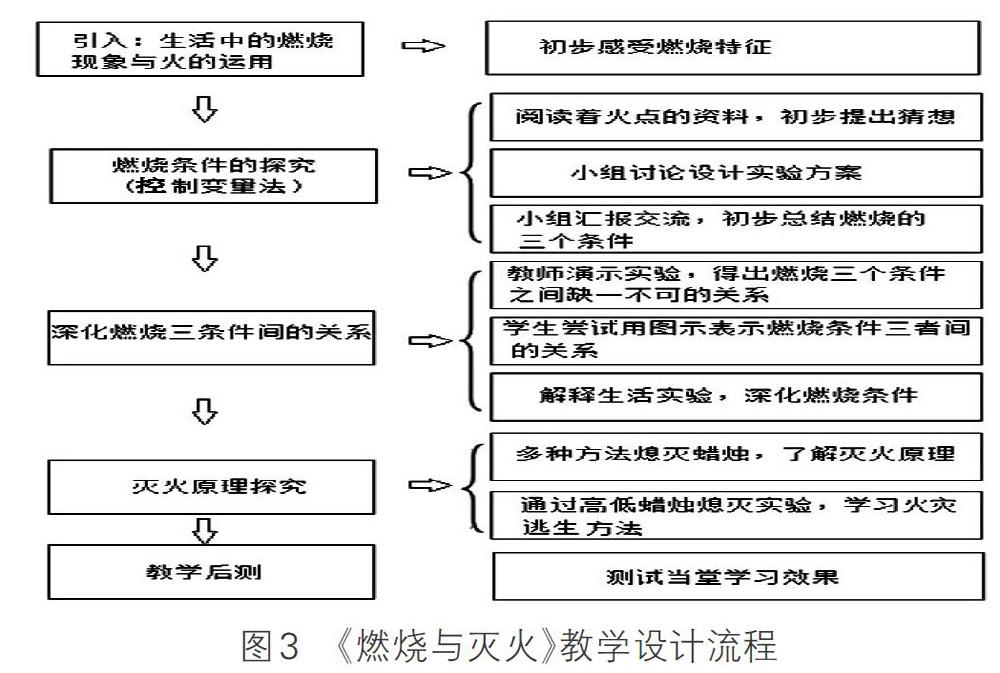

在教学中根据教学前测与认知访谈,教师只有及时分析数据,了解学习者学习起点与已有的前概念情况,并以其指导教学,对不同学情的班级量身定制教学目标、教学重难点、教学策略、教学方法等,方能有的放矢,因材施教,真正做到根据班级学情进行个性化教学。基于“教学前诊”结果,本节课授课重点应该放在核心概念“燃烧条件”与“控制变量方法”的重构上。具体的《燃烧与灭火》的教学设计流程如图3所示。

本节课侧重于学生自主探究燃烧的三个条件,而不是传统上的教师直截了当告诉学生,让学生死记硬背。本课设计留有充裕时间,让学生通过阅读着火点的资料猜想燃烧的条件。学生自主设计实验方案进行小组探究,再由小组交流汇报得出燃烧的条件。通过教师演示实验及小组合作,学生主动建构燃烧的概念,发现燃烧的三个条件,并且三个条件缺一不可。通过燃烧实验探究方案的设计与讨论,同组间同学能够互助学习控制变量研究方法,每位学生都能深层次地理解该实验研究方法。

(四)后测数据评价

根据教学后测,搜集测评数据,进行数据分析,并把数据分析结果所反应出的各种信息进行有针对性地、及时地反馈。通过对《燃烧与灭火》教学前测数据与教学后测数据比对,发现前测中出现的学习障碍点,通过教师的有效教学策略实施,学生达到了预定的学习目标,在知识与能力等方面目标达成度有很大提升,具体数据如图4。通过前测数据分析,发现学生对控制变量方法的掌握较为薄弱,因此,在课堂中注重了控制变量科学探究方法的教学。在完成后测试题“控制变量方法”的数据统计后,通过前后数据比对,发现学生对此探究方法掌握程度提升40%左右。在课堂中还特别注重对燃烧定义不断科学化与深化的方法来建构燃烧定义,最终课堂上除4位同学没能掌握外,其他同学都能够较为清晰地理解了燃烧的定义与条件。最后,通过高低蜡烛的实验,分析高蜡烛先熄灭的原因,从而进行火灾逃生方法教育,百分之百的学生都能够掌握火灾安全自救方法和逃生方式。

三、结论与展望

笔者通过教学前测、前测数据分析、认知访谈等一系列“教学前诊”活动,基于此进行学情分析,制定相应的教学策略,设计相关教学流程,使教学更加切合学生的“最近发展区”,初步形成了课堂教学范式。但仍然存在需要进一步解决的问题,一是用于“教学前诊”的测试工具还不够成熟。试题能否精准诊断学习者的基本学情是开展此模式教学的关键,需要一线教师编写出一系列的测试题来作为课堂教学优化的前提。必须指出的是,由于每届或每班的学生在学情方面会存在差异,因此,教学前测的试题需要在教学中逐步修订完善。二是访谈技术还有待优化。目前的访谈方式需要耗费大量精力,只有优化、简化访谈技术,才能吸引更多的教师参与认知访谈,使更多学生受益。教育测量理论、认知心理学理论与课堂教学研究相结合的经验,为初中化学课堂教学有效性研究提供了很好的蓝本。今后,我们将继续在其他内容的教学中推广此模式,以期获得更好的教学效果。

[参 考 文 献]

[1]宗华.中美化学教科书对“促进学生概念转变”的差异分析[J].化学教育,2011(4).

[2]严业安.化学教学中的“相异构想”初探[J].化学教育,2005(7).

[3]林振克.学情前测从何入手[J].高考,2016(6).

(責任编辑:赵晓梅)