黄茶加工中主要品质成分的动态变化

2019-09-06梁壮仙李宗琼朱静静张鹏程肖文军

张 娇,梁壮仙,张 拓,李宗琼,朱静静,张鹏程,肖文军,2,*

(1.湖南农业大学 茶学教育部重点实验室,国家植物功能成分利用工程技术研究中心,湖南 长沙 410128;2.湖南省植物功能成分利用协同创新中心,湖南 长沙 410128)

黄茶是我国六大茶类之一,其加工工艺主要为杀青、揉捻、闷黄、干燥。黄茶具有独特的干茶黄、汤色黄、叶底黄的“三黄”品质特征[1]。研究表明,黄茶中多酚类和甲基黄嘌呤类物质含量丰富,其多酚含量高于乌龙茶、红茶等,具有较强的抗氧化能力[2-3],同时研究发现蒙顶黄茶和蒙顶黄芽对AGS和HT-29癌细胞的生长抑制率比龙井绿茶和云雾绿茶高出3%~25%[4],由此提示黄茶在理论上应具有较好的市场消费亮点。然而在整个茶叶行业中,相比于其他茶类,黄茶加工技术及产品升级缓慢,产业规模较小。目前对黄茶加工技术方面的研究主要集中于闷黄等某一工艺技术环节对黄茶常规理化品质或者某一类滋味或香气品质成分的影响[5-6],缺乏对黄茶加工过程中主要品质成分动态变化的系统研究。为此,本研究以茶树品种碧香早夏季一芽一叶茶鲜叶为原料,按照传统黄茶加工工艺对其进行加工,并在鲜叶、摊放2 h、摊放4 h、摊放6 h、杀青结束、揉捻结束、闷黄4 h、闷黄8 h、闷黄12 h、初干结束、足干结束11 个具有代表性的工艺点取样并进行感官、滋味和香气品质成分分析,以探明黄茶加工过程中主要品质成分的动态变化,为黄茶加工工艺改进及品质改善提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶树品种碧香早的夏季一芽一叶茶鲜叶,采摘于湖南农业大学长安茶场实践教学基地。

碳酸氢二钠、碳酸二氢钾、茚三酮、福林-酚试剂、甲醇、碳酸钠、蒽酮试剂(均为分析纯) 国药集团化学试剂有限公司;浓硫酸(80%,分析纯) 株洲市星空化玻有限责任公司;没食子酸标准品、谷氨酸、儿茶素类标准品 美国Sigma公司。

1.2 仪器与设备

60型龙井锅 宁波北仑电器开关厂;6CTH-6.0型茶叶提香机 浙江上洋机械有限公司;722E分光光度计上海光谱仪器有限公司;SHB-III抽滤装置循环水式多用真空泵 郑州长城科工贸有限公司;e2695高效液相色谱仪、QP2010型气相色谱-质谱仪 日本岛津公司。

1.3 方法

1.3.1 黄茶加工工艺及其参数

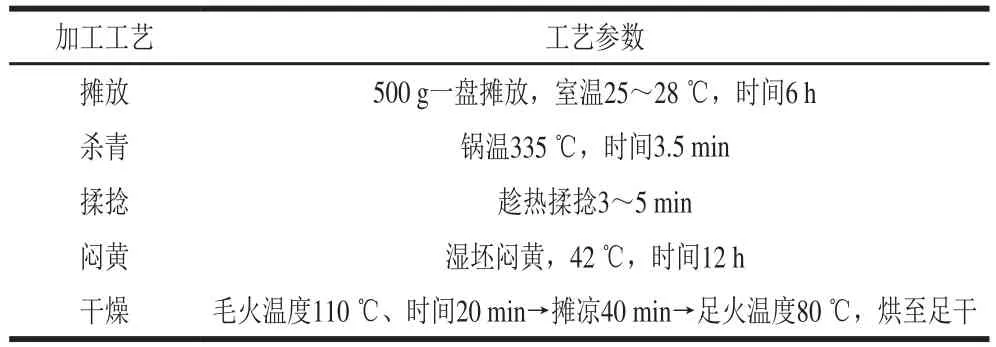

加工工艺:鲜叶→摊放→杀青→揉捻→闷黄→干燥→成品;工艺参数以文献[7]为基础并结合预实验结果及具体情况,采用表1工艺参数。

表1 黄茶加工工艺参数Table 1 Processing parameters for yellow tea

1.3.2 取样工艺点及其处理

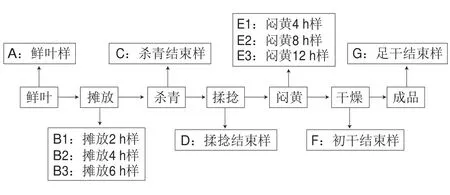

图1 取样工艺点Fig. 1 Sampling points during yellow tea processing

取样工艺点:按图1工艺点进行取样。

样品制备:采摘鲜叶共5 kg,按照1.3.1节工艺对鲜叶进行加工,每个工艺点均匀取样100 g,采用冷冻干燥的方法对茶样进行干燥,然后用密封袋密封,标记编号,保存于4 ℃冷柜中,备用。

1.3.3 样品分析方法

茶样感官审评:参照GB/T 23776—2009《茶叶感官审评方法》进行,评分法与评语法相结合,审评项目包括外形(25%)、香气(25%)、汤色(10%)、滋味(30%)和叶底(10%),总分100 分,由于在加工过程中茶样均未做形,故感官审评中干茶外形得分均以25 分计。

滋味品质成分检测:水浸出物含量检测:参照GB/T 8305—2013《茶 水浸出物测定》进行;游离氨基酸含量检测:参照GB/T 8314—2013《茶 游离氨基酸总量测定》进行;茶多酚含量检测:参照GB/T 8313—2018《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》进行;可溶性糖含量检测:采用蒽酮硫酸法,参照文献[8]进行;茶黄素含量检测:采用系统比色法;黄酮含量检测:采用三氯化铝比色法,参照文献[9]进行;儿茶素与咖啡碱含量检测:采用高效液相色谱法,参照文献[10]进行。

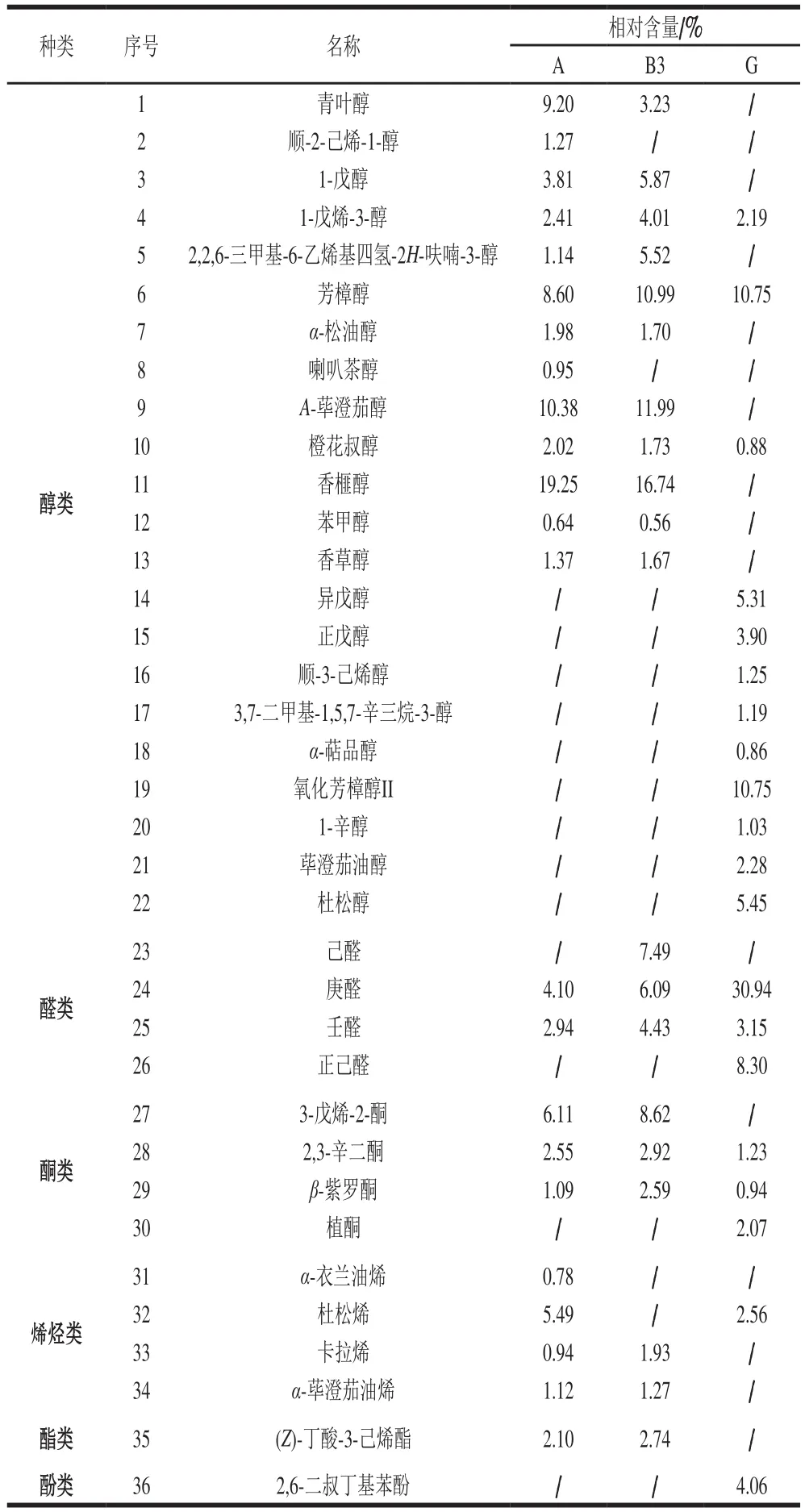

香气品质成分检测:采用同时蒸馏萃取技术结合气相色谱-质谱技术。同时蒸馏萃取法提取香气挥发油:将茶样25 g放入同时蒸馏萃取装置的1 L圆底烧瓶中,加入沸蒸馏水1 L,用电热套加热。另一侧的圆底烧瓶加入50 mL蒸馏纯化过的乙醚,在50 ℃水浴条件下加热。样品开始微沸后且有回流液在冷凝管中流动时开始计时,45 min后移开电热套。停止加热后,将乙醚层转入碘量瓶中,放冰箱中冷冻脱水,用氮气除去大部分乙醚将乙醚溶剂浓缩至1 mL,取得香气挥发油。气相色谱-质谱分析:将香气挥发油送检,进行气相色谱-质谱分析,分析条件参照文献[11]。其中由于样品较多,本研究只对A、B3、G 3 个样品进行香气品质成分检测。

1.4 数据处理

数据均采用3 次重复实验的平均值,结果表示为±s,应用SPSS 23.0软件进行显著性分析(P<0.05,差异显著),使用Origin软件作图。

2 结果与分析

2.1 黄茶加工过程中的感官品质动态变化

如表2所示,在黄茶加工过程中,摊放与干燥工艺对加工黄茶的香气品质影响较大,随着摊放时间的延长,青气散失,逐渐产生清香,审评得分增加,这主要是由于茶鲜叶中的β-葡萄糖苷酶可使键合态糖苷转为游离态糖苷,摊放时间的延长可以使该酶促反应充分,形成更多的香气品质成分[12-13];干燥工艺可使黄茶香气转为清香带甜香,这是由于干燥工序中的热作用产生了许多挥发性香气物质;汤色整体表现为由浅绿转向为浅黄亮,其中杀青和闷黄工艺对汤色的影响较为明显,在杀青结束后,汤色转变为浅黄绿,继而在闷黄12 h后转变为浅橙黄;闷黄工艺对滋味和叶底影响显著,滋味品质整体变化趋势表现为由苦涩转向醇厚,在闷黄结束后,黄茶滋味变得醇和,叶底则由黄绿逐渐向浅黄转变,这与周继荣等[19]研究发现黄茶浓醇鲜爽的独特滋味主要是在闷黄过程中形成的结果一致。

表2 黄茶加工过程中感官品质的动态变化Table 2 Dynamic changes of sensory quality during processing of yellow tea

2.2 黄茶加工过程中主要滋味品质成分的动态变化

2.2.1 多酚类化合物的动态变化

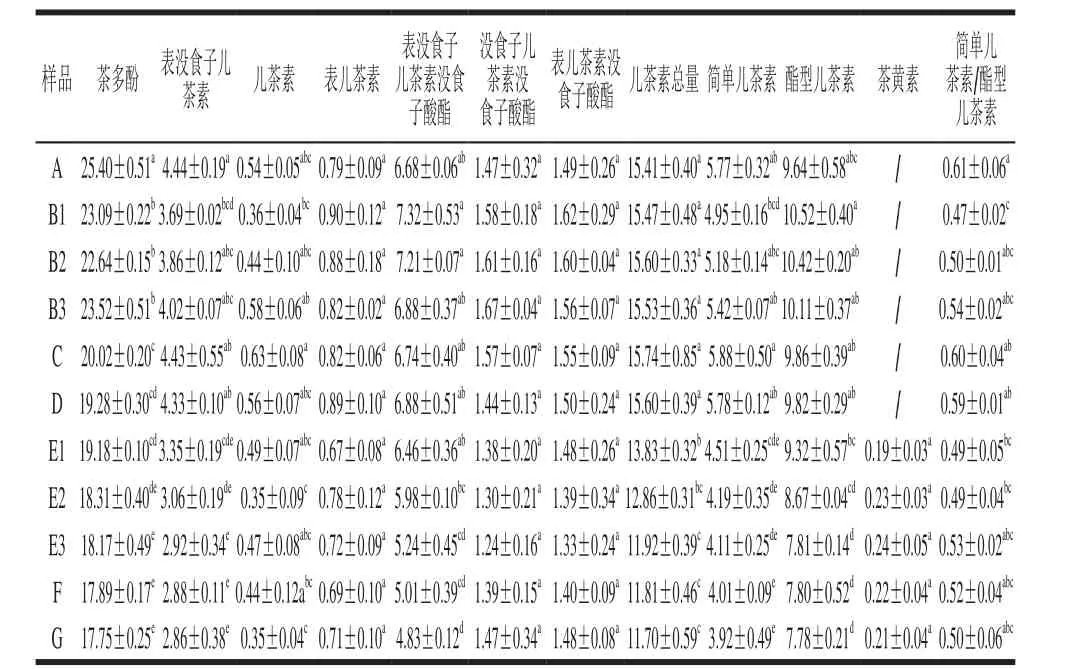

表3 黄茶加工过程中茶多酚、儿茶素及茶黄素的动态变化(n=3)Table 3 Dynamic changes of tea polyphenols, catechins and thea fl avins contents during processing of yellow tea (n=3)%

茶多酚是茶叶中多羟基酚类物质及其衍生物的总称,是一种天然抗氧化剂[14]。由表3可知,茶多酚质量分数在加工过程中逐渐下降,足干茶样茶多酚含量相比于茶鲜叶下降幅度为30.12%,其中在摊放6 h结束到杀青结束阶段的减少量最多,为3.50%,具有显著性差异,此后降速减慢。闷黄4、8 h与12 h的茶样,茶多酚质量分数仅分别降低了0.10%、0.87%以及0.14%。儿茶素总量在整个工艺流程当中也有所降低,足干茶样的儿茶素总量相比于茶鲜叶的下降幅度为24.08%,同时其组成成分的比例发生较大变化,造成简单儿茶素/酯型儿茶素比值在加工过程的波动变化,该比值在闷黄4~12 h过程中由0.49上升至0.53。茶黄素是影响茶汤和叶底色泽的一类色素物质,其含量越高,汤色亮度越好,同时还具有爽口的滋味。从表3可以看出,茶黄素主要在闷黄过程中形成,其含量随着闷黄时间的延长而增加,在闷黄12 h后质量分数达到0.24%,而在随后的干燥过程中,茶黄素又会略微减少。

2.2.2 水浸出物、氨基酸、可溶性糖、咖啡碱及黄酮类化合物的动态变化

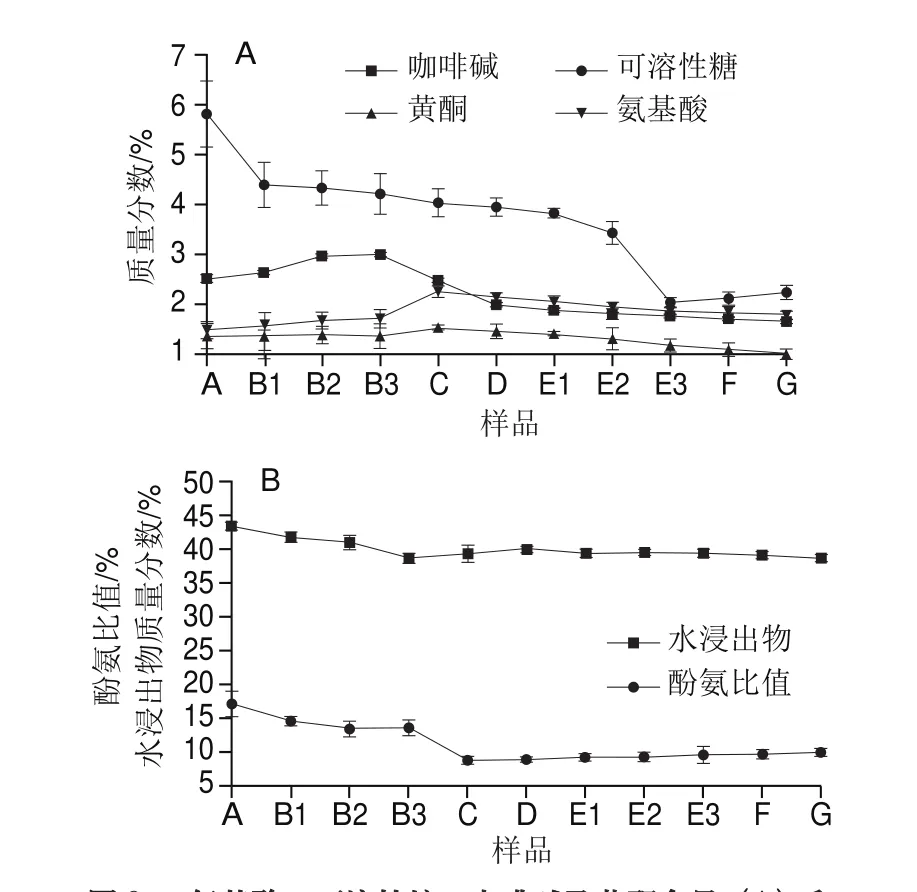

图2 氨基酸、可溶性糖、咖啡碱及黄酮含量(A)和水浸出物含量、酚氨比值(B)动态变化Fig. 2 Dynamic changes of amino acid, soluble sugar, caffeine and fl avonoid contents (A) and dynamic changes of water extract content and phenol/amino ratio (B)

氨基酸对茶叶的滋味和香气都有着重要的影响,是构成茶汤鲜爽滋味的基础,而优质黄茶大多都具有鲜爽滋味[15]。由图2A可知,在黄茶加工过程中氨基酸质量分数呈先上升后降低趋势,其足干茶样相对茶鲜叶含量有所增加,增幅为19.46%。在摊放过程中,氨基酸质量分数由摊放2 h茶样的1.58%增长至摊放6 h茶样的1.73%,说明其含量随着摊放时间的延长而增加,与刘晓等[16]研究结果一致;在杀青结束后氨基酸含量达到了最大值(2.27%),相对茶鲜叶的增幅为52.35%,其含量显著上升,这可能是因为在高温湿热的杀青过程中,部分蛋白质发生热解反应,促使氨基酸含量增加[17];此后氨基酸含量缓慢下降,由闷黄4 h茶样的2.07%降至足干茶样的1.78%。酚氨比是衡量茶汤滋味,特别是鲜爽程度的主要指标[18]。由图2B可知,在黄茶加工过程中,酚氨比值在杀青结束后显著降低,相对摊放6 h茶样的降幅达35.10%,在后续工艺中比值略有上升,但差异不显著;在闷黄过程中,从闷黄4~8 h茶样,酚氨比值增幅仅为0.76%,而由闷黄8~12 h茶样的比值上升幅度为2.89%。

黄茶加工过程中,水浸出物含量呈现下降趋势,其足干茶样相对茶鲜叶的降幅为10.97%。摊放6 h茶样相较于茶鲜叶下降了4.78%,下降幅度为10.99%,在之后的杀青等工艺中,各个工序之间的变化量仅在0.10%~1.28%之间;黄酮类主要包括黄酮醇和黄酮两类化合物,是茶叶水溶性黄色素的主体物质。由图2A可知,在黄茶加工过程中,黄酮含量相对较少,由茶鲜叶的1.37%降至足干茶样的1.02%,降幅为25.55%,整体呈现先升高后降低的趋势,在杀青结束后达到最大值1.53%,之后持续降低;可溶性糖是茶汤中“甜味”的主要成分,其含量在整个工艺中明显减少,其足干茶样含量相对茶鲜叶的降幅为61.34%。加工过程中闷黄12 h茶样的可溶性糖含量相对于茶鲜叶的降幅达64.78%,而在干燥工序中,可溶性糖含量略微上升,由前人研究结果[19-20]可知,可能是因为闷黄时间较短,造成闷黄过程中纤维素等大分子不可溶性糖类水解较少,而干燥过程温度上升,促使部分多糖水解;咖啡碱是茶叶中的特征性成分,具有兴奋神经、抗癌等保健功能[21],其含量在摊放6 h有所上升,由鲜叶的2.53%增加到3.02%,而在后续的杀青、闷黄等工序中逐渐降低,加工过程中足干茶样的咖啡碱含量相对茶鲜叶的降幅为33.20%。

2.3 黄茶加工过程中主要香气品质成分的动态变化

如表4所示,黄茶香气品质成分主要由醇类、醛类、酮类、烯烃类、酯类、酚类等组成,茶鲜叶、摊放6 h茶样、足干茶样中的主要香气品质成分分别有23、20、20 种,3 个茶样中均是醇类化合物相对含量最多。加工工序中足干茶样的醇类、酮类、烯烃类、酯类化合物的相对含量相较于茶鲜叶分别减少了17.18%、5.51%、5.77%、2.10%,而醛类、酚类化合物的相对总含量则分别增加了35.35%、4.06%。茶鲜叶在摊放之后,醇类、醛类、酮类、酯类化合物相对含量与茶鲜叶相比分别增加了0.99%、10.97%、4.38%、0.64%,其中醇类化合物中的1-戊醇、1-戊烯-3-醇等相对含量增加,而青叶醇、橙花叔醇、苯甲醇相对含量减少,醛类化合物中的己醛、庚醛、壬醛以及酮类化合物β-紫罗酮等相对含量均有不同幅度的增加,烯烃类相对减少了5.13%,如杜松烯、α-衣兰油烯等相对含量降低,使茶叶的青气消失,产生清香;在足干结束后,醛类、酚类化合物相对含量与摊放6 h茶样相比分别增加了24.38%、4.06%,而醇类、酮类、烯烃类、酯类相对含量减少了18.17%、9.89%、0.64%、2.74%,其中低沸点的香气物质如苯甲醇相对含量减少,而庚醛、正己醛等醛类化合物,氧化芳樟醇II等醇类化合物以及酚类化合物2,6-二叔丁基苯酚等相对含量明显增加。成品茶中具有清香的庚醛相对含量由6.09%增加到30.94%,似玫瑰木的芳樟醇相对含量达10.75%,并且具有花香的壬醛、具甜橙果香的橙花叔醇等香气化合物共同对黄茶特征性香气的形成产生影响[22-23],使茶叶由鲜叶的青气转为成品茶的清香带花香,这与感官审评结果吻合。

表4 黄茶加工过程中主要香气品质成分的动态变化Table 4 Dynamic changes of main aroma quality components during processing of yellow tea

3 讨 论

研究结果表明,在黄茶加工的摊放过程中,由于鲜叶不断失水导致细胞液相对浓度提高,使蛋白质水解酶活性增强,进而导致氨基酸含量随着摊放时间的延长而增加,而水浸出物与可溶性糖含量的下降也主要出现在摊放过程中,其中水浸出物含量的下降是因为鲜叶本身的生命活动不断消耗有机物质以及纤维素酶等酶活性较低,造成水浸出物含量不断降低[24],而这三者均影响着茶汤滋味;在闷黄过程的湿热条件下,多酚类物质发生非酶性自动氧化,使得具有苦涩滋味的酯型儿茶素发生降解而转化为简单儿茶素,并且产生了爽口的茶黄素,这是黄茶醇和鲜爽滋味形成的重要原因[25],其中茶黄素含量随着闷黄时间的延长而增加。因此,黄茶滋味品质主要受摊放和闷黄工序的影响,并且掌握好鲜叶摊放时间以及茶叶闷黄时间,可以有效提高黄茶滋味品质,本研究在闷黄时间为8 h时,氨基酸、可溶性糖、水浸出物、茶黄素等物质含量较高,滋味醇和较爽,黄茶滋味品质相对较好。另一方面,黄茶香气品质受摊放、闷黄以及干燥工序影响较大,在摊放工艺中不饱和脂肪酸的过氧化与降解使得青叶醇等具有不愉快香气的物质逐渐减少,以及茶鲜叶中的键合态香气前体转化为游离态香气成分[26];在杀青、干燥工艺的热作用下,氨基酸可与糖类发生的Maillard反应生成许多烘香型的糖氨化合物,同时游离氨基酸可与儿茶素发生的Strecker反应产生许多挥发性醛[27-28];而在闷黄工艺的湿热作用下,通过热裂解反应途径生成的挥发性香气化合物(醛类、烃类等)含量相对较多,故具有清香的庚醛、正己醛等香气物质含量明显增多[29],这些香气成分对黄茶香气品质的形成具有重要作用。同时,在黄茶加工的闷黄工艺中,除湿热作用外,还存在着酶活作用,许多微生物的产生以及变化与酶活性紧密相关[30],其微生物种类和数量以及酶活性的变化规律有待进一步研究,以更全面地探明黄茶加工品质形成机理,为黄茶加工工艺改进及品质改善提供科学依据。