基于《洋务运动》的深度复习分析

2018-07-23广东

广东

在高考命题中,洋务运动是命题的热点,在近五年的全国卷中出现的频次颇高,本文从命题与备考的角度探讨复习的对策与思路。

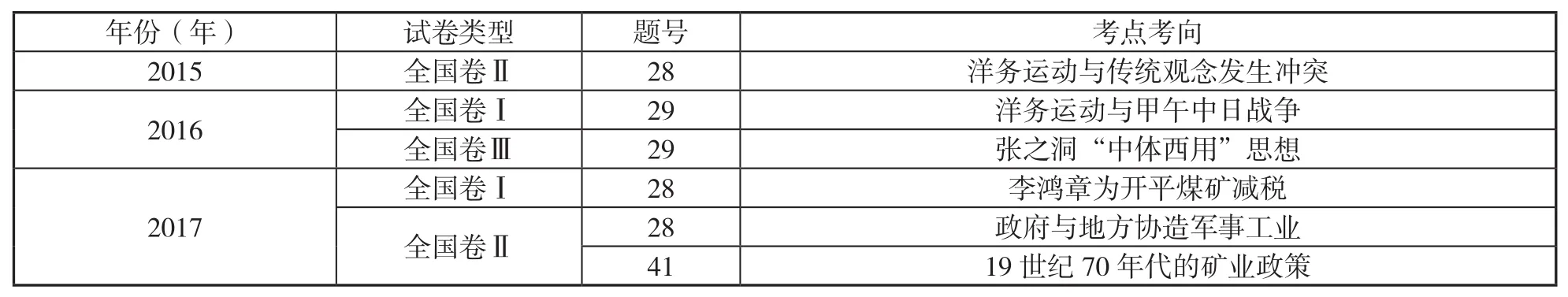

【高考回顾】

近三年洋务运动在全国卷中的考查统计

【真题对接】

例1.(2016·全国卷Ⅰ·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”。他们做出上述判断的主要依据应是,中国 ( C )

A.已完成对军队的西式改革

B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效

D.能获得更广泛的外部援助

【解析】甲午中日战争前,中国的洋务运动只是对军队进行初步的西式改革,并没有全部完成改革,故A项错误;集权制度不一定带来有效的作战指挥,也不属于军备优势,且在两次鸦片战争期间中国也在实行集权制度,但最终依旧失败,故B项错误;甲午中日战争前的洋务运动中,中国兴办军事工业,筹划海防,建立了三支近代海军,推动军事近代化的努力收到了较大成效,属于军备优势,故C项正确;甲午中日战争前,中国并没有获得广泛的外部援助,而是受到外部的侵略,故D项错误。

例2.(2015·全国卷Ⅱ·28)奕䜣力倡洋务,又因在兄弟中排行第六,被称为“鬼子六”;洋务派官员丁日昌被称为“丁鬼奴”;郭嵩焘在一片冷嘲热讽中出任第一任驻英公使。这反映了 ( A )

A.洋务运动与传统的观念发生冲突

B.崇洋媚外行为遭到社会鄙视

C.洋务派改器物不改制度受到批判

D.西方列强侵略激起国人抵制

【解析】材料反映的是当时国人对倡导洋务或与洋务有关的人和事件持轻视、反对的态度,体现出传统观念对外来事物的排斥,故A项正确;倡导洋务和出使国外不是崇洋媚外的行为,故B项错误;材料中没有体现洋务运动因只学器物,不学制度而受到批判,故C项错误;国人抵制洋务并非因受外国侵略而产生的爱国情感,而是对外来文明的抵触,故D项错误。

【命题规律与趋势】

1.从考查的内容来看,侧重于近代化的理解、“中体西用”、传统观念、甲午战争、军事与民用工业的特点及经营管理等。

2.从考查的形式看,多以选择题为主,非选择题较少。对于非选择题,多以学科内综合性材料的形式呈现,41题主要为古今贯通、中外关联、比较异同、分析原因。选做题多侧重于“同光新政”、人物(洋务派)评价等。

3.从考查的素养要求看,以基础知识为依托,通过创设新材料、新情景,注重对学生历史解释素养的考查。

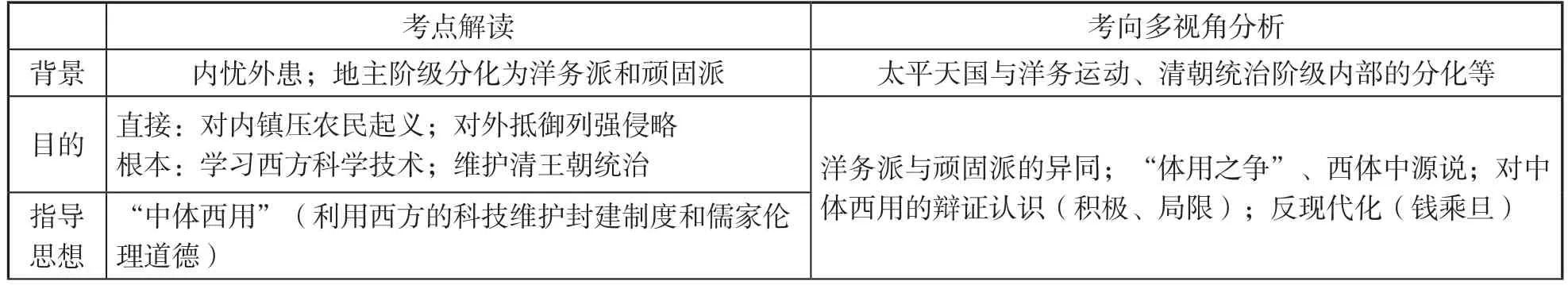

考点解读考向多视角分析背景 内忧外患;地主阶级分化为洋务派和顽固派 太平天国与洋务运动、清朝统治阶级内部的分化等目的 直接:对内镇压农民起义;对外抵御列强侵略根本:学习西方科学技术;维护清王朝统治 洋务派与顽固派的异同;“体用之争”、西体中源说;对中体西用的辩证认识(积极、局限);反现代化(钱乘旦)指导思想“中体西用”(利用西方的科技维护封建制度和儒家伦理道德)

【考点整合】

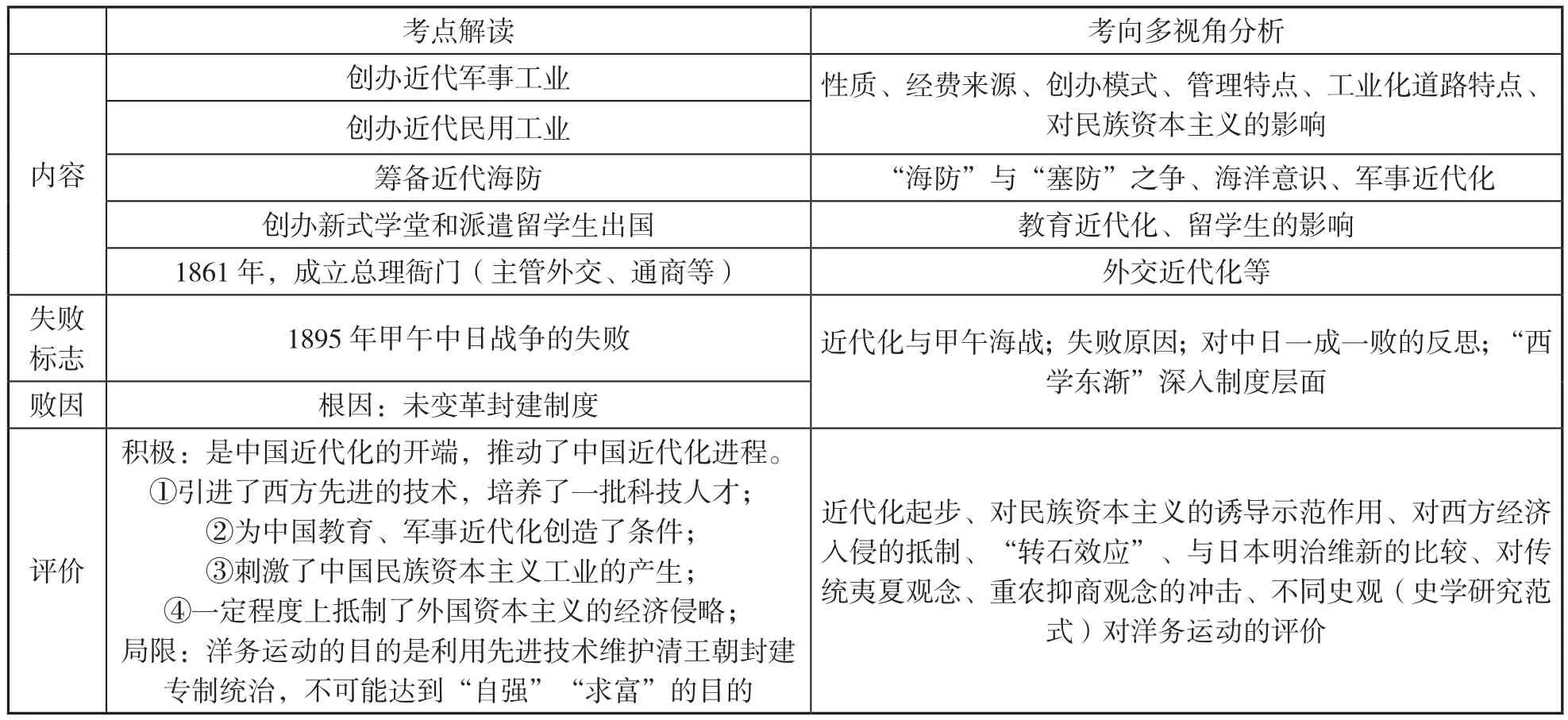

续表

【拓展深化】

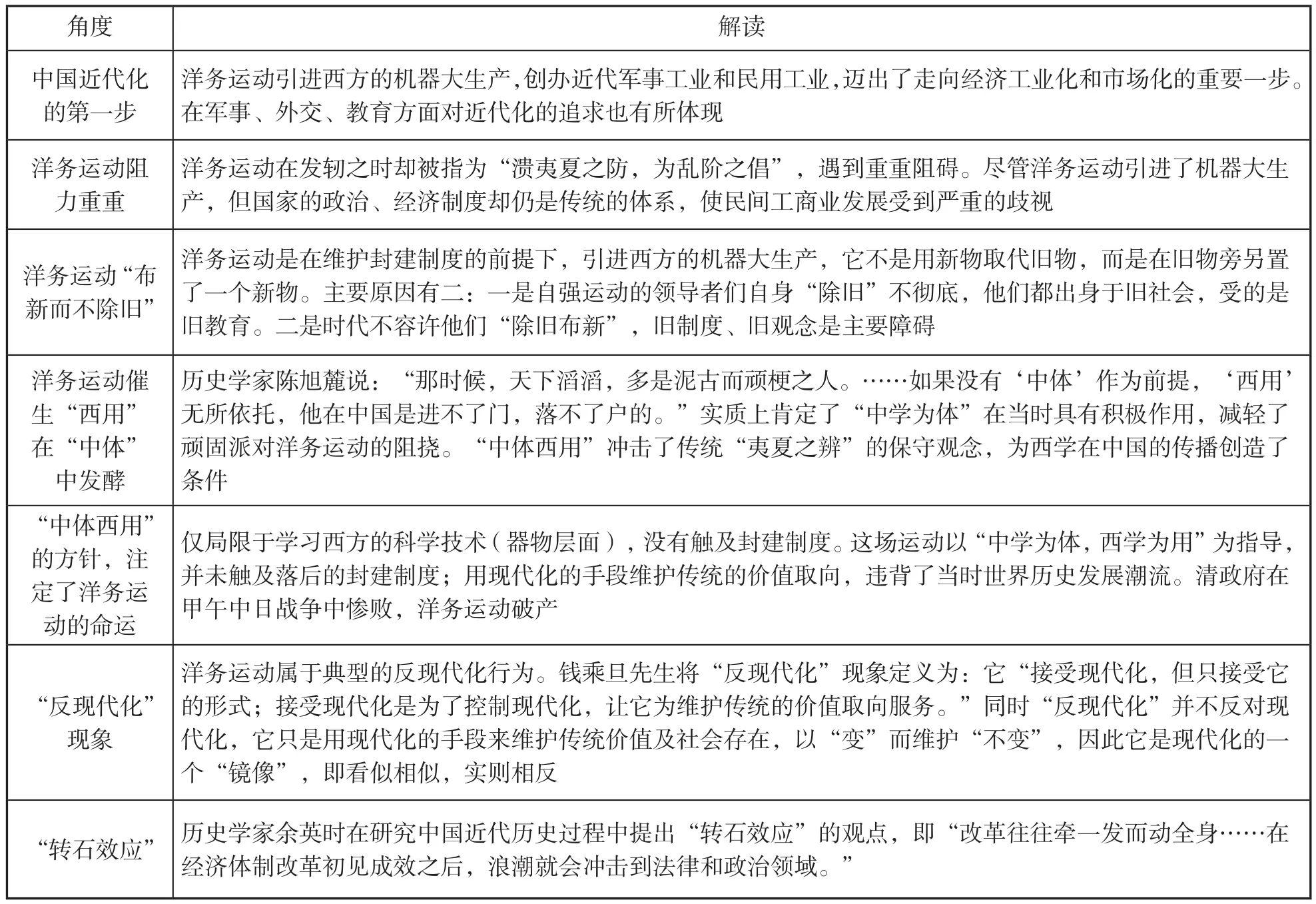

角度解读中国近代化的第一步洋务运动引进西方的机器大生产,创办近代军事工业和民用工业,迈出了走向经济工业化和市场化的重要一步。在军事、外交、教育方面对近代化的追求也有所体现洋务运动阻力重重洋务运动在发轫之时却被指为“溃夷夏之防,为乱阶之倡”,遇到重重阻碍。尽管洋务运动引进了机器大生产,但国家的政治、经济制度却仍是传统的体系,使民间工商业发展受到严重的歧视洋务运动“布新而不除旧”洋务运动是在维护封建制度的前提下,引进西方的机器大生产,它不是用新物取代旧物,而是在旧物旁另置了一个新物。主要原因有二:一是自强运动的领导者们自身“除旧”不彻底,他们都出身于旧社会,受的是旧教育。二是时代不容许他们“除旧布新”,旧制度、旧观念是主要障碍洋务运动催生“西用”在“中体”中发酵历史学家陈旭麓说:“那时候,天下滔滔,多是泥古而顽梗之人。……如果没有‘中体’作为前提,‘西用’无所依托,他在中国是进不了门,落不了户的。”实质上肯定了“中学为体”在当时具有积极作用,减轻了顽固派对洋务运动的阻挠。“中体西用”冲击了传统“夷夏之辨”的保守观念,为西学在中国的传播创造了条件“中体西用”的方针,注定了洋务运动的命运仅局限于学习西方的科学技术(器物层面),没有触及封建制度。这场运动以“中学为体,西学为用”为指导,并未触及落后的封建制度;用现代化的手段维护传统的价值取向,违背了当时世界历史发展潮流。清政府在甲午中日战争中惨败,洋务运动破产“反现代化”现象洋务运动属于典型的反现代化行为。钱乘旦先生将“反现代化”现象定义为:它“接受现代化,但只接受它的形式;接受现代化是为了控制现代化,让它为维护传统的价值取向服务。”同时“反现代化”并不反对现代化,它只是用现代化的手段来维护传统价值及社会存在,以“变”而维护“不变”,因此它是现代化的一个“镜像”,即看似相似,实则相反“转石效应”历史学家余英时在研究中国近代历史过程中提出“转石效应”的观点,即“改革往往牵一发而动全身……在经济体制改革初见成效之后,浪潮就会冲击到法律和政治领域。”

【重难点突破】

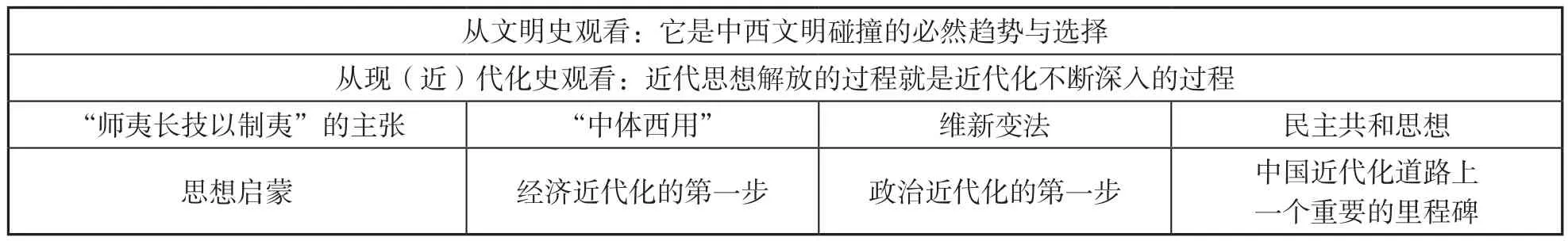

1.从文明史观、现(近)代化史观的角度看洋务思潮在近代中国思想解放中的地位

从文明史观看:它是中西文明碰撞的必然趋势与选择从现(近)代化史观看:近代思想解放的过程就是近代化不断深入的过程“师夷长技以制夷”的主张 “中体西用” 维新变法 民主共和思想思想启蒙 经济近代化的第一步 政治近代化的第一步 中国近代化道路上一个重要的里程碑

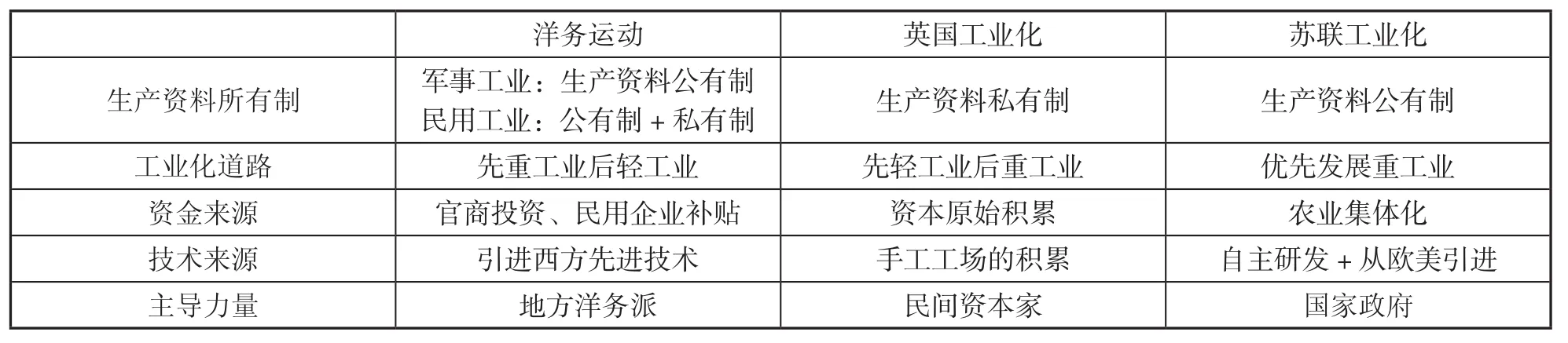

2.洋务运动与英国、苏联近代工业化的比较

洋务运动 英国工业化 苏联工业化生产资料所有制 军事工业:生产资料公有制民用工业:公有制+私有制 生产资料私有制 生产资料公有制工业化道路 先重工业后轻工业 先轻工业后重工业 优先发展重工业资金来源 官商投资、民用企业补贴 资本原始积累 农业集体化技术来源 引进西方先进技术 手工工场的积累 自主研发+从欧美引进主导力量 地方洋务派 民间资本家 国家政府

【试题巩固】

1.19世纪七八十年代,总理衙门大臣文祥、两广总督张树声都在奏议中言及过西方政体。前者说:“中国天泽分严,外国上议院、下议院之设,势有难行,而义可采取。”后者说:“中国遗其体而求其用……就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?”这反映出当时 ( C )

A.部分官员实现了从洋务派到维新派的转变

B.对西学的探索由格致之学而进入哲理学说

C.“中体西用”的内在矛盾推动了观念变化

D.洋务派坚持改器物不改制度受到广泛批判

【解析】材料体现出对待西方政治体制,洋务派持有不同的观点,这种辩论也促进了传统观念的变化,故C项正确;材料显示的都是洋务派的主张,故A项错误;前者不是格致之学,而是政治体制,故B项错误;材料只显示了洋务派内部的争论,不具有广泛性,故D项错误。

2.20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。20世纪80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮……洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为更多人所接受。出现这种差异的主要原因是 ( C )

A.史实可以自由解释

B.历史认识无客观标准

C.史观影响史学结论

D.史学研究要服务现实

【解析】本题考查历史研究的理论与方法(多元史观)。洋务运动是清王朝的自救运动,从无产阶级的立场出发,给予全面否定,这一观点体现了革命史观;洋务运动有利于中国近代化,这一观点体现了近代化史观,故史观影响史学结论。

3.有学者认为,洋务运动中,无论是军事工业,还是民用工业,清政府对其支持都是有限的。除了天津机器局、江南制造局等少数大型企业得到中央财政的补助或拨款外,大多数洋务企业都是依靠地方财政的调剂而兴办起来的。由此可见,当时( C )

A.民间力量操纵着洋务运动的工业发展

B.兴办洋务的经费严重不足

C.洋务经济受地方政见与财力影响较大

D.清政府并不支持洋务运动

【解析】本题考查洋务运动时期中央与地方的关系以及洋务企业的资金来源。根据材料信息“洋务运动中,无论是军事工业,还是民用工业,清政府对其支持是有限的”“大多数洋务企业都是依靠地方财政的调剂而兴办起来的”并结合所学知识可知,该信息所处的时代特征为洋务运动的兴起,而洋务运动的倡导者多是地方督抚,地方财力与政见影响辖区内的经济发展,故选C项。