《近代中国经济结构的变动》复习策略探讨

2018-07-23山东

山东

《近代中国经济结构的变动》上承古代传统经济,下接新中国的经济建设,外受西方工业文明冲击,是高考必考内容之一。而教材内容相对较少,如何在广度和深度方面进行复习以适应高考要求,是教师长期探究的重点。下面笔者结合对高考试题的分析,谈一谈本单元的复习思路。

一、重视高考试题分析

新课标卷高考历史试题侧重能力素养的考查,试题呈现形式丰富多彩。传统一轮复习一般从夯实基础知识入手,对高考试题研究力度不足,二轮复习逐渐构建知识体系并加大试题训练力度,但复习效果往往不佳。这种“倒金字塔”式的复习模式愈来愈不适应能力素养的考查要求。因此,教师应转变观念,在一轮复习之初就应认真研究高考试题,把握高考命题规律,明确复习重点与复习方式,做到从“粗放型”复习模式到“集约式”复习模式的转变。对《近代中国经济结构的变动》的高考试题进行分析,可发现如下命题规律:

1.考查知识

本考点的考查主要围绕近代中国经济结构变动下的“外资经济”“自然经济”“洋务经济(洋务运动)”及“民族资本主义”几大知识模块展开,与“考试说明”的要求基本一致。在考查方向上,选择题侧重对主干知识下的某一历史事件、历史概念的深度挖掘,如2015年全国Ⅰ卷和2016年全国Ⅰ卷的第28题都考查了“自然经济”问题,但前者考查的是自然经济的牢固存在问题,而后者则考查自然经济的解体问题,考点一致但考查方向相左。材料题一般从主干知识入手,侧重考查学生对主干知识的掌握、应用能力。如2013年全国Ⅰ卷第40题的“海洋利用”问题就考查了列强侵略影响下的通商口岸、洋务运动、民族资本主义等主干知识。2017年全国Ⅱ、Ⅲ卷的41题都涉及列强侵略的影响问题,只不过前者侧重于经济领域,后者侧重于政治、思想领域。

2.考查能力

本考点试题以新材料新情景为载体,注重考查学生获取和解读信息、调动和运用知识等基本能力。选择题方面,考查角度中“反映”“表明”等词语出现的频率特别高,这就要求学生必须在提取整合有效信息的基础上,快速调动所学知识对题干和相关选项进行解读与排除;材料题方面,既注重对材料信息概括能力的考查,又注重对同类知识的比较,如2013年全国Ⅰ卷的“晚清海洋利用的变化”问题、2017年全国Ⅱ卷的“晚清矿业政策的变化”问题等;核心素养考查方面,本考点试题注重对时空观念素养的考查,如2017年全国Ⅲ卷第41题的“通商口岸”问题就对学生的读图获取信息能力要求较高;唯物史观方面,本考点主要涉及对列强侵略的全面评价问题、洋务运动和民族资本主义的历史地位等问题。

对高考试题应注重从宏观和微观角度进行全面分析。宏观方面教师可以从必考考点、常考考点等角度进行分析,微观方面则可以从试题难易程度、设问角度方式、材料信息组成等角度展开研究。这种精细化的研究能够使广大师生从“抽(愁)背”——“死答”的模式中解放出来,从而提高复习效率。

二、多元复习角度探讨

1.学会构建知识体系

复习中,教师要引导学生立足主干知识,从不同角度出发构建不同的知识体系。学生如果能够从点到线再到面自主构建起知识体系,那么在调动和运用知识方面就会得心应手。本考点的体系构建应从“变”字入手,既要从“近代中国”这一时空线索出发,从整体上构建“经济结构变动”的原因、表现、特点、影响等;又需要从近代不同时期的历史阶段特征出发,构建不同时期、不同经济成分变化的原因、表现及影响等。从宏观角度来说,明清时期工商业的发展对近代经济结构的变动产生了一定的推动作用,但教师要认识到促进这一变动的主要原因在于外资入侵,即西方工业文明对中国传统农业社会的冲击;这一变动主要集中在外资经济的不断膨胀、自然经济的逐渐解体、洋务经济(洋务运动)的兴衰、民族资本主义的曲折发展等方面;变动的特点主要表现在外力作用突出、时空不平衡性明显、半殖民地半封建色彩浓厚等;变动的影响应以唯物史观为指导,从列强侵略、中国近代化、救亡图存运动、思想解放潮流等角度进行全面的分析。

2.重视历史概念解读

高考试题偏爱对教材相关历史事件、历史现象的深度挖掘,如果教师不能引导学生对相关历史概念进行全面而深入的理解,那么学生对相关知识的认识将仅仅停留在书面之上。怎样加强对历史概念的解读呢?一是要“讲到”,如关于民族工业的产生途径,人教版与岳麓版教材只提到了“官僚、地主、商人的投资”,而人民版则增加了“部分手工工场转变为近代工矿企业”的表述。因此,教师要重视针对同一知识点的不同版本教材的对比整合问题。二是要“讲透”,如在讲解洋务企业的性质、实业救国思潮的兴起及影响等问题时,更需要教师从《中国近代通史》《中国资本主义发展史》等专业著作中汲取相关知识和理论进行补充。

3.进行纵横联系比较

纵览近几年的高考试题,可以发现其试题命题角度也是有迹可循的。一是考查切入点往往围绕某一主题或历史现象在不同时期的“变化”或“比较”入手,如2017年全国Ⅰ卷第29题就是通过对20世纪初我国不同地区留日学生人数的比较,考查近代中国各地民族工业的发展、思想解放程度的差异性,体现了时空观念素养在高考中的重要性;2017年全国Ⅱ卷第41题的“中国不同时期的矿业政策比较”问题更是这一考查特点的最好写照。二是围绕某一主题进行同一时期的中外比较,也是材料题考查的重要方式,如2016年全国Ⅲ卷第40题的“明清时期的中外救济制度比较”问题。三是对通史知识的调动运用能力要求较高,如2017年全国Ⅲ卷第41题要求对近代中国人求解放、求近代化过程中重大事件进行梳理。因此,在复习中,教师要选择不同的维度,进行相同或不同时空的知识联系和比较。以《近代中国经济结构的变动》为例,教师应注意以下三个角度:

角度一:围绕某一主题,进行从古代到近代再到现代的纵向联系。如近代自然经济的解体问题,需要教师引导学生回顾古代自然经济的特点及地位等问题,在古代与近代的比较中,加深对解体原因及表现的认识;民族工业问题需要与新中国成立后的工业化进程形成一个有机的整体,通过比较进一步认识影响民族工业发展的原因。

角度二:运用全球史观来解读近代中国经济结构的变动。新航路开辟以来,世界日益成为一个整体,“牵一发而动全身”的局面不断加强。这就需要教师运用全球眼光来看待明清以来的经济变化。如自然经济的解体、洋务经济的兴起与第一次工业革命的关系、欧美对近代民族资本主义发展、社会生活变迁的影响等,需要教师引领学生进行梳理与解读。同时,近代中外相关问题的比较,更能提升学生的思维能力,如洋务运动与日本明治维新的比较、中外近代化的差异问题等。

角度三:复习中通史观念的培养。高三复习伊始,教师就应该逐渐培养和加强学生的通史能力。以本考点为例,教师既要从整体上认识近代经济结构变动对中国近代政治、思想及社会生活造成的影响,又要通过不同时期的经济、政治、思想文化等领域重大历史事件的关系梳理来理解近代不同时期的历史阶段特征。因此,对不同时期民族资本主义经济发展影响的复习,不能仅仅停留在经济领域。

三、重点、难点知识梳理

(一)外资经济的膨胀

1.相关史实

(1)鸦片战争后,列强在华私设船坞;为掠夺中国的原料和劳动力,创办砖茶厂、缫丝厂等。从19世纪60年代起,开始投资经营轮船公司,如美国旗昌轮船公司等。严格来说,这一时期的外商在华设厂是不合法的。

(2)《马关条约》签订后,列强争相在华开设工厂。这些工厂资金充足、规模大、技术新、管理先进,产量高、成本低;在中国近代厂矿企业中,居于垄断地位,严重阻碍了中国民族工业的发展。

(3)民国以来,外资入侵愈加严重。如日本侵华时期,将矿业、钢铁工业和交通运输业等定为“统制”事业。抗战胜利后,《中美友好通商航海条约》的签订使美国在华的政治、经济特权进一步扩大。

2.列强对华商品输出和资本输出问题

列强对华经济侵略以《马关条约》为界,分为以商品输出为主和以资本输出为主两个阶段,这分别反映了两次工业革命对列强对外扩张方式和重点的影响。如《南京条约》中“协定关税”的规定、《马关条约》中“投资设厂”的规定就分别反映了这两个阶段的侵略要求。商品输出主要表现在向中国倾销工业品和掠夺原料;资本输出主要是用过剩资本向中国投资和贷款,具体表现在争做中国的债主、抢夺修筑铁路的权利、争夺开采矿山和办厂权。列强对中国的商品输出和资本输出使中国逐渐沦为它们的商品市场、原料产地和投资场所,严重阻碍了中国民族经济的发展,是中国近代落后的重要原因。

(二)自然经济的逐渐解体

1.原因

(1)鸦片战争后,外国资本主义经济势力的入侵,是最直接也是最重要的原因。

(2)国内市场的不断扩大。农产品和手工业品在流通中的比重加大,诱使农业生产由自给自足向商品交换转化。

(3)近代新兴经济成分的冲击。洋务经济、民族资本主义的兴起不断冲击着传统的自然经济。

(4)人们商品意识的增强。重农抑商、重义轻利观念的不断改变,航运、铁路等交通事业的发展使城乡经济联系加强,这一切都有利于自然经济的解体。

(5)明清时期,商品经济和资本主义萌芽的发展是自然经济解体的历史原因。

2.表现

一方面表现为传统的家庭手工业,主要是家庭手工棉纺织业开始走向衰落,并且与农业分离,以男耕女织相结合为特征的小农经济结构开始走向瓦解,即纺与织分离,织与耕分离。另一方面表现为农业生产进一步商品化,其中包括经济作物的扩种和粮食生产的商品化。中国的农副土特产品服从于国际市场的需要,日趋商品化。

3.特点

(1)动力主要来自外资入侵,带有强制性和被动性。

(2)解体的速度和程度在各地区发展不平衡。东南沿海地区,尤其是通商口岸远比内地迅速。

(3)过程缓慢,直到新中国成立前夕,自然经济仍然占据主导地位。

4.影响

在唯物史观指导下,要一分为二地理解自然经济逐渐解体的影响。一方面,有利于动摇封建统治的基础,有利于商品经济的发展,为民族资本主义经济的兴起和发展提供劳动力、市场等条件,还有利于中国社会生活和思想文化的进步。另一方面,造成大量农民破产,加剧了近代社会的不稳定性;同时,中国开始卷入资本主义世界市场,逐渐成为资本主义经济的附庸。

(三)洋务经济的兴衰

1.洋务企业的性质问题

(1)采用西方技术和设备创办,属于近代企业。

(2)军事工业其经费由清政府调拨,产品分配给军队使用,管理方式是封建衙门式,本质上属于带有资本主义因素的封建性质企业。

(3)民用工业其投资大多采取官督商办和官商合办形式,产品除供给国家和军队使用外主要作为商品投放市场,管理上采取雇佣劳动制,本质上属于带有封建因素的资本主义性质企业。

2.从近代化的角度分析其历史地位

(1)促进中国军事近代化,如创建福州船政局等军事工业和近代海军的建立。

(2)开启中国近代工业之先河,如轮船招商局等民用工业的兴办。

(3)推动教育近代化,如开办京师同文馆等新式学堂和选派留学生。

(4)促使社会风气和思想观念的变化,如洋务思想及近代企业对传统社会的冲击。

3.洋务运动失败原因探讨

(1)客观原因:西方列强并不希望中国富强,他们不会让中国掌握真正的先进技术;清政府内部的顽固派,仇视一切洋务,百般阻挠和破坏,使洋务运动步履维艰。

(2)主观原因:整个洋务运动缺乏一个健全、有力的领导核心,力量分散且有限;洋务派企图靠单纯引进西方的先进技术和设备,而不彻地底变革封建制度,试图在中国搞所谓的“中体西用”,即用中国的封建制度做容器,去盛载西方的先进技术,对两者的内在矛盾认识不足,因此必然导致失败。

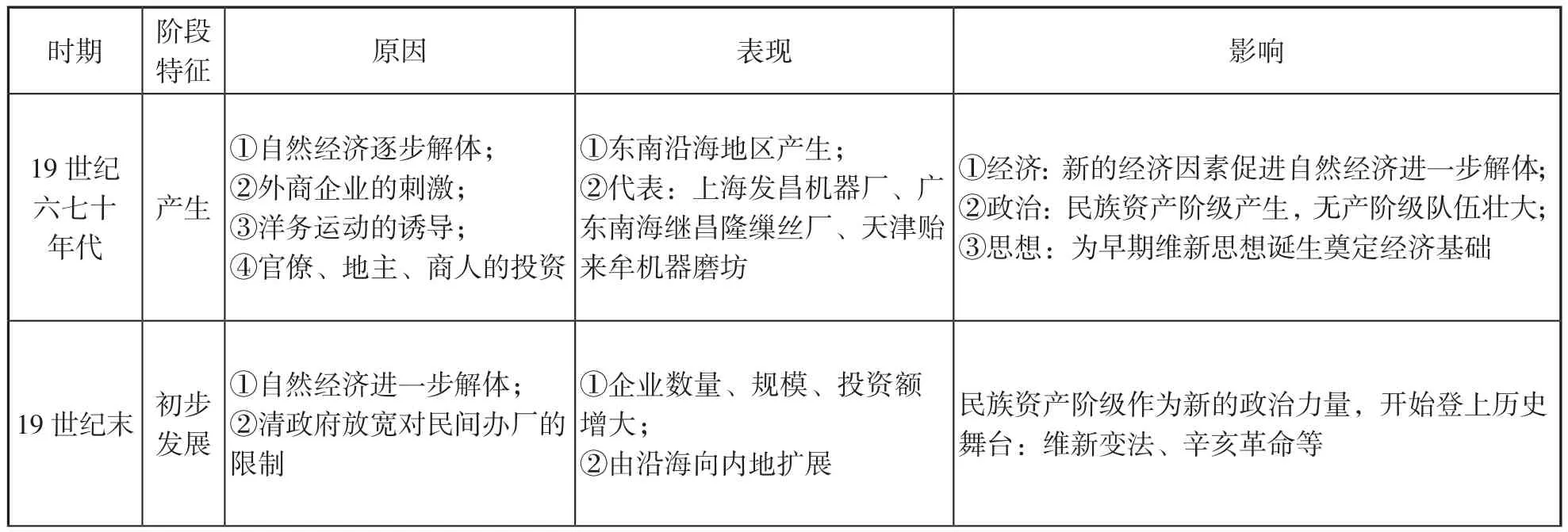

(四)民族资本主义经济的曲折发展

1.民族资本主义经济产生发展简表

时期 阶段特征 原因 表现 影响19世纪六七十年代产生①自然经济逐步解体;②外商企业的刺激;③洋务运动的诱导;④官僚、地主、商人的投资①东南沿海地区产生;②代表:上海发昌机器厂、广东南海继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊①经济:新的经济因素促进自然经济进一步解体;②政治:民族资产阶级产生,无产阶级队伍壮大;③思想:为早期维新思想诞生奠定经济基础19世纪末 初步发展①自然经济进一步解体;②清政府放宽对民间办厂的限制①企业数量、规模、投资额增大;②由沿海向内地扩展民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台:维新变法、辛亥革命等

续表

2.从全球史观的角度,解读中国民族资本主义与“欧风美雨”的关系

(1)工业革命→市场、原料产地→中国自然经济开始解体→洋务运动兴起→民族资本主义产生

(2)第二次工业革命→列强扩大对华资本输出→中国自然经济进一步解体→民族资本主义初步发展

(3)一战期间,列强无暇东顾→民族资本主义获得短暂春天;一战后,列强卷土重来→民族资本主义迅速萧条

(4)20世纪三四十年代,列强(尤其是日、美)掠夺→民族资本主义日益萎缩

3.正确认识影响民族资本主义发展的因素

(1)西方资本主义的两面性:一战前后民族工业的繁荣与萧条反映了西方资本主义经济对近代民族工业的双重影响,说明帝国主义是民族工业发展的最主要障碍,只有实现民族独立,才能实现经济近代化。

(2)本国经济政策的两面性:从清政府到北洋军阀政府,再到南京国民政府都曾采取鼓励、有利于民族工业发展的政策,也确实在一定程度上促进了民族工业的发展。但这些政府或者政权,对内没有保障民族工业发展的体制、制度,对外受制于列强,没有实现民族独立,民族工业的发展依然是艰难的、没有前途的。

(3)近代民族工业的发展是与救亡图存密切联系的。实业家创办实业是出于爱国,民众倡导国货“抵制外货”也是出于爱国。“实业救国”“实业强国”是实现民族复兴的一面旗帜,也是中国近代民族工业发展的动力。

4.中国近代民族资本主义的特点

(1)从企业的产生看,不是由工场手工业到机器大生产,而是在列强入侵、加速自然经济解体的前提下,直接从外国输入机器、技术创办起来的。

(2)从产业结构看,基本上是以轻工业(如纺织业、面粉业等)为主,产业结构不合理,没有形成完整的工业体系。

(3)从地区分布看,主要集中在东南沿海的大城市,分布极不平衡,这种畸形布局反映了中国的半殖民地性质。

(4)从设备、技术和经营管理看,工业设备基本靠进口,技术大多依赖国外,经营管理落后。

(5)从发展过程看,与外国资本主义和本国封建势力既矛盾又依赖,发展艰难曲折。

5.近代前期中国四种经济成分的关系

总之,在高考试题引领下,教师通过不同角度的联系比较,引导学生加强对知识体系构建、历史概念解读能力的培养,从而在历史复习的广度、深度及难度方面打下坚实的基础。